Одежда

История нашего мира в художественной литературе 2. Часть 1. «Теодорих»

Всем привет!

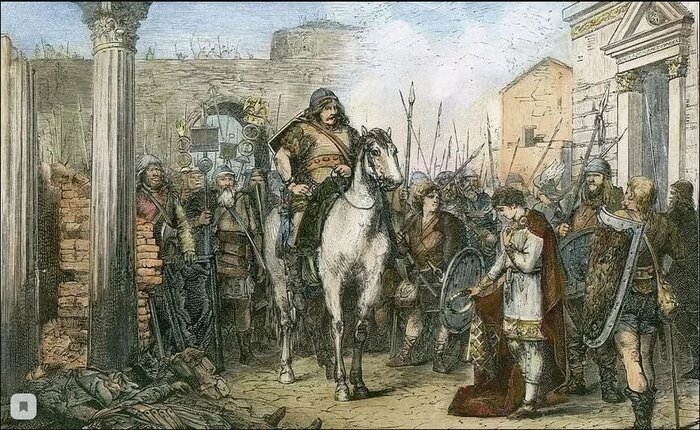

Вот мы, наконец-то, и добрались до эпохи средневековья! И о ком следует рассказать в первую очередь, чтобы начать историю этого периода? Конечно же, о Теодорихе Великом и о том, как он завладел Италией, превратив её в Остготское королевство, под которым окончательно осталась похороненной Западная Римская империя. Сегодня большая историческая часть, но без этого никак. Напоминаю, что её можно пропускать, но тогда что-то может остаться не очевидным. Тем, кто не пропускает, советую запастись горячим чаем и булками, и начинаем.

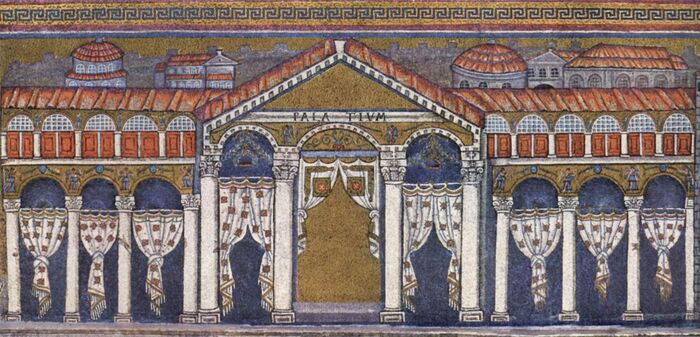

(Мозаика в церкви св. Апполинария в Равенне, столице Остготского королевства при Теодорихе, изображающая его дворец)

И хотела бы я сказать, что на события 475-476-х годов из Константинополя взирали, затаив дыхание…Но им там немного было не до того: как я уже упоминала в прошлых постах, в это время власть в Византии кочевала от Зенона к Василиску, а от Василиска обратно к Зенону, а у того трон попытался забрать Флавий Маркиан, внук императора Маркиана. И, возможно, это стало одной из главных причин того, что Зенон смирился с тем, что произошло на Западе и позволил Одоакру (ок.433-493) спокойно управлять его новыми владениями, чем тот и занялся, превратившись в первого короля Италии.

Получалось у него в чем-то успешно, а в чём-то совсем нет. Так он, с одной стороны, сделал многое для того, чтобы не бесить римлян и поддерживать внутреннюю стабильность (оказывал поддержку Сенату, дал солдатам не-римского происхождения вожделенную землю, причем не в ущерб римскому населению, проводил административные реформы и установил политику веротерпимости), а с другой – в 477-м отдал Прованс вестготам. А ещё, стоило формальному императору Юлию Непоту «внезапно погибнуть», прихватил Далмацию, что очень не понравилось Зенону и во многом спровоцировало дальнейшие события.

В 485-м году произошёл мятеж Илла и Леонтия, причем второй тоже претендовал на императорскую власть. Подавлять мятеж отправили Иоанна Скифа и Теодориха Амала, хотя второго, консула того года, вскоре отозвали обратно. В итоге мятежники были побеждены и казнены в 488-м году. Происходило всё это безобразие на Востоке. Но это никак не помешало точившему на Одоакра зуб Зенону обвинить того в пособничестве тер… мятежникам и отправить всё того же Теодориха его наказывать. И тут-то и начинается самое интересное. Потому что может показаться и вызвать удивление, что Теодорих находился на службе у Зенона в качестве преданного полководца, только это было, мягко говоря, не совсем так.

(Так Теодорих изображен на монетах. Если верить этому изображению, то он относительно коротко стригся и не носил бороды, что для германцев было не характерно, но и с римлянами его сближало лишь отчасти)

Теодорих (ок. 451-526) был старшим сыном короля остготов Теодемира (пр. 469-474) из рода Амалов и его любимой наложницы Эрелиевы. Амалы изначально будто бы были вождями всех готов, но примерно в конце III века под их властью остались только восточные готы (остготы). Всю их родословную пересказывать не буду, нас интересует только линия Вультвульфа, потомком которого был Винитарий (предположительно одно лицо с Витимиром), король остготов в 380-390-х годах, а также Вандалар (предположительно сын Витимира), правивший в 395-440-х годах. В правление этих королей готы мигрировали со среднедунайской равнины на Апеннинский полуостров, и при Вандаларе даже захватили Венецию. Он же стал отцом трёх братьев-королей – Валамира (440-469), Теодемира и Видимира (469-474).

В годы правления Валамира остготы сначала оказались под властью гуннов, а потом стали одними из тех, кто помогал их одолеть и прогнать, а после этого расселились в Паннонии (теперь это примерно территории Венгрии, Австрии и бывших югославских республик). Теодемир и Видимир тогда управляли отдельными племенами, но королевского титула не имели. Теодемир управлял западными землями, а Видимир центральными. Но они были не единственными предводителями готов в регионе – был ещё противоборствующий им Теодорих Страбон, король фракийских остготов.

Именно из-за тёрок с ним начались тёрки остготов под властью Валамира с византийцами, коими тогда правил Лев Макелла, и в итоге племянник остготского короля, малолетний Теодорих, оказался в Константинополе заложником, чтобы восстановить между двумя правителями прошлый союз и соответствующие договоренности (остготы в своё время были приняты восточноримскими правителями в качестве федератов и формально находились у них на службе). И в Константинополе Теодорих прожил остаток детства и часть юности. За это время успел умереть его дядя, а отец стать новым королем, сам же принц получил, очевидно, хорошее по тем временам образование и примерно в 470-м году вернулся к родным. Наслаждаться семейным уютом, большими права и не очень большими обязанностями, ему довелось всего около 4-5 лет. Потому что потом его отец умер, примерно тогда же умер и второй дядя, и новым верховным королем стал сам Теодорих.

И с этого момента ему пришлось вести очень тонкую и непростую политическую игру, чтобы с одной стороны расширять владения своего народа, убирать противников и приумножать плюшки, а с другой стороны – не бесить византийских императоров. Теодорих ухитрился сделать многое для достижения первой цели, включая захват Сингидуна в результате победы над сарматским вождем Бабаем и объединение всех остготов региона под своей властью после гибели Теодориха Страбона в 481-м году и его наследника по имени Рекитах в 484-м. Но вот с тем, чтоб не нервировать императора, тогда уже Зенона, справился куда хуже. И тут-то вот сошлось одно с другим, и Зенон придумал гениальный план – отправил Теодориха карать Одоакра за «поддержку» Илла. В идеале он, наверное, рассчитывал, что это будет «сожрите друг друга», но минимальная выгода крылась в том, чтоб убрать усилившихся остготов от своих границ. Второе, к слову, удалось. На время.

Не ясно, просек ли Теодорих этот хитрый план, но у него и у самого имелся заточенный зуб на Одоакра. Ну и он не прочь был устроиться где-нибудь в Риме в качестве нового императора. Скромность – это не про него. И Одоакр, видно, так состарился, что растерял былые мудрость и хватку, иначе не объяснить, как всё так вышло. Теодорих привлёк на свою сторону Фелетея (пр. ок. 475-487), сына Флаккитея (ок. 453-475), короля придунайских ругов (Ругиланда), чем неосознанно (вероятно) сделал плохо ругам и осознанно – Одоакру.

(Король Фелетей и королева Гизо. Скан из моего экземпляра книги "Русь древнейшая" С. В. Перевезенцева)

Тот считал Норик своим и обрушился на разорвавшего союз Фелетея со своими войсками, естественно, победил и казнил Фелетея, а вместе с ним и его королеву Гизо. В той книге, о которой я упоминала, рассказывая о падении Западной Римской империи, есть на эту тему отдельный рассказ, где во главу угла поставлена личная неприязнь, а не политика. Очень занятно, но вряд ли имеет отношение к реальности. Про святого Северина, кстати, там тоже было. Того самого, чью обитель будто бы разграбил Фердерух, брат Фелетея и союзник Одоакра, за что его убил племянник, Фридерих, что и стало для Одоакра сигналом к бою. А Фридерих окончательно присоединился к Теодориху. После длительной изматывающей войны между Одоакром и Теодорихом, король Италии вынужден был пойти на попятную и заключить мир. Предполагалось, что Италией и другими землями они будут управлять совместно. Но на пиру в Равенне, состоявшемся в марте 493-го года по этому поводу, произошел огромный «ой» – Одоакра собственноручно зарубил Теодорих, а всех его родичей и преданных служителей убили его люди. Вот и побухали за мир.

После этого новым королем всея Италии стал Теодорих. И уж он-то оказался куда менее удобным правителем и для римлян, и для византийцев. Он сохранил все наработки предшественника и добавил к ним кое-что своё (например, отказался от «множественного права» – разграничения юридических норм в зависимости от принадлежности к римлянам или готам, сделав ставку на переработанное римское право), посетил Рим в 500-м году и впечатленный его красотами жертвовал средства на сохранение его памятников, но своей столицей провозгласил Равенну. И, может, всё было б ничего, если б не его мечта стать новым императором, что не нравилось не только местным жителям (которым, кстати, запретили носить оружие и поступать на военную службу), но и новому императору Византии – Анастасию. Тот и управителем Запада Теодориха признал очень нескоро и очень неохотно.

Да и ещё бы. Теодорих стал той ещё занозой в одном месте: мало того, что крепко засел на территориях бывшей Западной империи, так ещё не упускал случая что-нибудь прихватить и всячески укреплял связи с другими варварскими королями, используя для того старый добрый метод династических браков – свою овдовевшую сестру Амалафриду (460-526) ещё в 500-м году отдал в жёны новому королю вандалов, Тразамунду, внуку Гейзериха, своих старших дочерей от 1-й жены (или наложницы), имя которой история не сохранила, и с которой жил ещё в Мёзии, пристроил в качестве жён королям вестготов и бургундов: Тиудигото стала женой Алариха II, а Острогото – женой Сигизмунда, сына Гундобада. А сам женился на Аудофледе, дочери короля франков Хильдерика и сестре знаменитого Хлодвига I, от которой родилась его третья дочь Амаласунта.

Грустно тут и то, что эти союзы долго не продлились и принесли больше попоболи, чем пользы, и то, что сына у Теодориха так и не получилось. Да и императором он так и не стал. Единственной его надеждой стал зять, муж Амаласунты, по имени Эйтарих (или Эвтарик), а после его смерти в 522-м году внук – Аталарих. Рассказ у меня вышел и так длинный, да и спойлерить не хочется, поэтому подробности всех этих брачных историй и итоги правления Теодориха раскрою в следующий раз, а сегодня предлагаю ознакомиться с чудом найденным романом о жизни и правлении знаменитого остготского короля

«Теодорих» Р. Лэйдлоу

Время действия: V-VI века, ок. 468-526 гг. н.э.

Место действия: королевство вандалов (современный Тунис), Западная Римская империя (нынешняя Бавария в Германии), Византия (современные Турция, Болгария, Греция, Сев. Македония и Албания), королевство Одоакра и затем Остготское королевство (современные Венгрия, Австрия, Сербия, Италия), Британия, королевство гепидов (современные Сербия, Словения и, возможно, Хорватия), королевство Сиагрия и франкское королевство (современная Франция);

Интересное из истории создания:

Росс Лэйдлоу (р. 1931) – современный шотландский писатель, известный своими историческими, детективными и фантастическими произведениями (если точнее, то «шпионской фантастикой»). Родился он в Абердине, потом учился в Кембриджском университете, работал в Южной Африке и, похоже, успел хорошенько по ней поездить. Однако не позже 1979-го он вернулся в родную Шотландию, вернее сказать, поселился в городе Данбар в Восточном Лотиане (это примерно 35-40км к востоку от Эдинбурга, столицы Шотландии), где устроился работать учителем географии. Человек он, видимо, не склонный к публичной жизни, поэтому особо много о нём и не расскажешь. Я даже не смогла выяснить наверняка, жив ли он ещё. Но, если жив, то предположительно всё ещё живёт в Восточном Лотиане, и ему в мае этого года должно исполниться 94.

И неизвестно, планировал ли он становиться писателем, да и превратилось ли это однажды в основное его занятие или нет, но в том самом 1979-м был опубликован его первый роман – «Лев в ярости», жанр которого определяют и как «политический триллер», и как «антиутопия». И, похоже, это оказалось хорошим стартовым произведением. Потому что уже в 1984-м был опубликован роман «Дикобраз Линтона», потом в 1992-м про Афру (или точнее Эфру) Бен, первую профессиональную писательницу Англии и по совместительству шпионку на королевской службе у Стюартов.

Потом было затишье на долгие годы и новый роман Лэйдлоу выпустил уже про Аттилу в 2004-м году, а потом подряд друг за другом следовали романы «Теодорих» (2008) и «Юстиниан» (2010). И вот эти три последних романа можно смело укладывать в единую историческую трилогию, потому что временной разрыв между событиями в них совсем небольшой, и одна книга как бы перетекает в последующую. В своём послесловии автор отмечал, что в плане материала для романа о Теодорихе ему очень повезло, ведь тот период был богат работами историков, которые жили тогда же или немного позже, и могли опираться на свидетельства людей, которые описанные события и исторических личностей видели собственными глазами. Так, например, он опирался на работы знаменитого римского историка и государственного деятеля при Теодорихе – Кассиодора (р. не раньше 480 – ум. не позже 590), а также на записи епископа Эннодия. Опирался он и на «Готскую историю», сокращенную версию утерянной работы Кассиодора.

Все три романа есть на русском языке, изданы уже хорошо знакомым (мне во всяком случае) издательством «Вече».

О чём:

Повествование весьма внезапно первым делом закидывает читателя в 468-й год и при том в Карфаген, куда на всех попутных ветрах примчался византийский флот, призванный наказать дерзких вандалов за всё нехорошее, причем командовал византийцами тот самый Василиск, что ненадолго сместил Зенона на посту пре императора. И это очень любопытный ход, потому что прямо-таки тыкает носом в то, о чем я лично успела позабыть – именно Василиск тогда откровенно облажался, потерял огромное количество кораблей и людей да вернулся в Константинополь с позорным поражением.

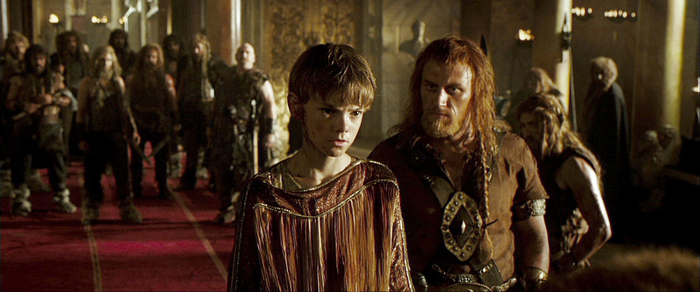

А в Константинополе в те годы жил почётным заложником юный Теодорих из рода Амалов, которого византийские сверстники не любили не только за то, что он германец, но и за то, что умён, обучается с огромным рвением, и его вечно ставит в пример учитель. У самого Теодориха уже в его возрасте хватает внутреличностных конфликтов – он восхищен римской цивилизацией и мечтает о том, чтобы стать её частью, но её истинные представители дают ему понять, что он чужак и варвар, и это не изменится никогда. Но и эталонным варваром он быть не может тоже, и воспитание уже не то, и вздумай он в ответ на насмешки и издевательства не просто уйти подальше, а врезать обидчику по зубам, будут проблемы и у него, и у его родных, и у его опекуна Тимофея. К слову, последний так к нему привязался, что помог эффектно разрулить и проблему с буллингом, и добиться у Льва Макеллы разрешения парню вернуться на родину, да вдобавок поехал вместе с ним, что стало началом их дружбы, растянувшейся на всю жизнь, но не обошедшейся без омрачений.

На родине с огромными радостью и облегчением Теодориха встретили родители – король Теодемир и его любимая наложница Эрелиева, но с явной неприязнью младший брат – Тиудимунд, что вскорости вылилось в неприятную стычку, а потом и в другие, менее заметные, но более ощутимые проблемы. А, самое главное, на молодого Теодориха свалилась разом целая куча неприятных озарений – он сын простой наложницы, в то время как Тиудимунд – не его родной брат, а единокровный и сын законной жены короля, да ещё вдобавок он слишком пропитался культурой византийцев, и теперь не знает, как вести себя с суровыми остготами, а те с сомнениями поглядывают на него. Сможет ли он в своё время стать для них королем, достойным своего отца? Возможность проверить это появилась у Теодориха очень скоро…

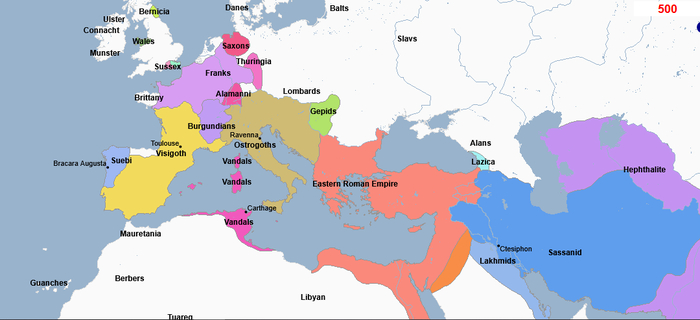

(Примерно так выглядела карта Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в 500-м году, вскоре после захвата Теодорихом королевства Одоакра)

Отрывок:

Поскольку русскоязычный текст в свободном доступе я не смогла найти, читать пришлось на английском. Так что отрывок будет с моим переводом.

«… Для Тимофея объездка лошадей была страстью с раннего возраста, почти навязчивой идеей. Метод, который предпочитали большинство римских мастеров верховой езды — подчинять животное своей воле суровым обращением — он презирал. Благодаря системе, основанной на вознаграждении и похвале за сотрудничество, уравновешенной отказом от внимания в ответ на плохое поведение или агрессию, он никогда до сих пор не терпел неудач ни с одной лошадью. Слейпнир оказался его самым суровым испытанием, но Тимофей наслаждался вызовом, и с терпением и последовательностью он, в конце концов, покорил это существо. Но горе тому, кто был настолько безрассуден, чтобы попытаться оседлать его.

Час легкой езды от того места, где он вступил на Виа Эгнатиа, привел Тимофея к краю лагеря Страбона за пределами македонского города Стабула Диомедис. Не сумев заключить выгодный для себя союз с Зеноном, Страбон начал полномасштабное наступление на Константинополь. Получив отпор (что вполне предсказуемо), он решил переключить свою атаку на запад и направлялся в Эпир, надеясь заручиться поддержкой Амалов, поскольку новая база Теодориха в Эпидамне находилась именно в этой провинции.

Появление Тимофея в лагере произвело немедленное впечатление. В отличие от своих вестготских кузенов, остготы давно были знакомы с использованием лошадей, сначала как степные пастухи, затем как союзники Аттилы, когда их кавалерия основательно проверила на прочность, пусть и не сломала стену щитов вестготов в эпической битве на Каталаунских полях. Хотя только богатые могли себе их позволить, все остготы разделяли любовь к лошадям. Животное с внешностью Слейпнира неизбежно вызвало огромный ажиотаж, и вскоре он стал центром восхищенной и растущей толпы.

Воины расступились, и Страбон, с развевающимися на плечах желтыми волосами, подошел посмотреть, в чем дело. Он взглянул на пятнистого жеребца с плохо скрываемой алчностью. «Мы знаем тебя», — заявил он, поворачиваясь к Тимофею. — Ты тот, кто победил нашего чемпиона в единоборстве в монастыре Святой Елизаветы». Он устремил на другого прищуренный взгляд. «Но бой был честным; мы не питаем к тебе неприязни. Что привело тебя в лагерь Теодориха Фракийского?»

Спешившись, Тимофей преклонил колени и сказал: «Я пришел, сир, с даром от короля Амалов. Он надеется, что ты примешь этого коня как знак дружбы, которая теперь существует между нашими народами. Его зовут Слейпнир, и он не имеет себе равных среди себе подобных».

«Слейпнир? Странное имя для странного зверя».

«Конь, достойный бога, господин. Или короля. Позвольте мне продемонстрировать, как идеально он подчиняется воле всадника. Легчайшее прикосновение пятки или уздечки, малейший намек на давление колена — вот все, что ему нужно».

Странно усиленный косоглазием блеск алчности в глазах Страбона был ясно виден.

«Тогда покажи мне».

Тимофей проворно вскочил на спину Слейпнира, чья сбруя уже была на месте. Ни разу не коснувшись луки седла или уздечки, он продолжил пускать жеребца в ход — старые-престарые движения, восходящие к Ксенофонту, которым должны научиться все боевые кони, если они хотят быть полезными всаднику, чьи руки заняты щитом и копьем. С непревзойденной грацией и видимой легкостью Слейпнир выполнил ряд манёвров: высокую рысь на месте, вставание с согнутыми скакательными суставами и царапаньем передних ног, и, что самое трудное, прыжки на месте, подвиг, который под силу только лучшим из скакунов. Спешившись, Тимофей поклонился Страбону и протянул руку к лошади. «Ваша очередь, господин».

Соответствуя ловкости исаврийца, король вскочил в седло — и тут проявилась вся злобность натуры Слейпнира. Почувствовав вес незнакомца на своей спине, жеребец, закатив глаза и прижав уши назад, немедленно начал вставать на дыбы и резко опускаться, заставив Страбона мрачно держаться за два передних рога седла. Вздох ужаса вырвался у разбегающихся зевак, когда Слейпнир подпрыгнул в воздухе, а затем приземлился с резким стуком, от которого Страбон вылетел из седла и рухнул на стойку с копьями снаружи шатра. Несколько клинков вонзились в спину короля, их кровавые острия вылезли из его груди. Страбон издал сдавленный крик, фонтан крови хлынул из его рта, и он безжизненно повис, подвешенный на копьях.

Прежде чем готы успели отреагировать, Тимофей оседлал Слейпнира и поскакал из лагеря. Копье просвистело мимо его головы; воин, который пытался преградить ему путь, упал, проломив череп подкованным железом копытом. Затем они освободились и помчались на восток по Виа Эгнатиа со скоростью, которую не мог бы развить ни один другой конь. Заговор — задуманный Теодорихом и Тимофеем только для того, чтобы унизить Страбона перед его последователями и, таким образом, как можно было надеяться, понизить его положение — увенчался успехом, превосходящим их самые смелые фантазии…».

Выбрала этот отрывок, потому что, пожалуй, он единственный вызвал у меня настоящий восторг и удовольствие. Я-то хитрость быстро смекнула) И ещё один не могу не привести:

«…Через десять дней после того, как Теодорих вошел в Равенну, начался пир в честь договора между двумя германскими королями. В большом зале дворца, где развлекались римские императоры, ряды длинных столов ломились от еды — в основном мяса, чтобы удовлетворить вкус германцев. Слуги с кувшинами эля и флягами вина толпились наготове, чтобы наполнить (что случалось часто) рога для питья и кубки. Гости, скиры и остготы, большинство в германских туниках, несколько в римских далматиках, были в праздничном настроении, шумно расслабляясь по мере того, как протекал вечер, тост за тостом все быстрее и быстрее следовали друг за другом. Затем за столами воцарилась тишина, когда Теодорих, Одоакр рядом с ним на почетном месте, встали с кубком вина в руке.

Настал момент для королей произнести тост друг за друга, отмечая узы дружбы, которые теперь объединяли их вместе с их народами. Но вместо того, чтобы призвать к тосту, Теодорих поставил кубок и выхватил меч. В тот же момент двое слуг бросились вперед и схватили Одоакра за запястья, в то время как из бокового входа вооруженные воины остготов хлынули в зал, окружив столы и безоружных гостей.

«Где же Бог?!» — закричал Одоакр в полном недоумении.

«Бог с сильными!» — прокричал в ответ Теодорих и пронзил его. Его действия мгновенно скопировали остготы, и через несколько мгновений все скиры лежали мертвыми или умирающими, их кровь окрасила тонкие льняные скатерти и запеклась на мозаичном полу.

Стремительный и жестокий поток приказов от Теодориха привел к немедленному уничтожению семьи Одоакра и убийству всех его последователей, которых удалось найти. Что касается римлян, то те, кто поддерживал Одоакра, были объявлены вне закона, их права как граждан были аннулированы, их имущество конфисковано.

Запертый в своих покоях во дворце, Теодорих бушевал и плакал, охваченный черной депрессией. Где же Бог, в самом деле? Все его высокие надежды и стремления казались пустыми и никчемными, как те легендарные Яблоки Гесперид, которые превращались в пепел во рту. Соблазненный блестящим, но пустым титулом «Наместник Восточного императора», он был убежден удалиться в Италию. Ради чего? Зенон, должно быть, смеется на небесах. Римляне могли бы, неохотно терпеть его как своего правителя, но они никогда не позволят ему принять мантию «Романитас». Для них он всегда будет варваром-чужаком — и в придачу ублюдком — обреченным своей германской кровью, несмотря на римское образование, никогда не войти в магический круг тех, кто был частью Рима…»

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Должна сразу признаться, что книга эта не вызвала у меня особых восторгов, но я считаю её добротным середнячком, со своими однозначными плюсами и иногда заметными минусами. Конфликты там, можно сказать, извечные, проверенные временем – тут вам и про борьбу за власть, вопреки всему, и про братскую зависть, и про испытание дружбы. Вот, чего не было только, это любови любовной) Что, с одной стороны, плюс, потому что романтические линии пихают куда надо и куда не надо, а тут их вовсе нет. С другой стороны…это не то что бы минус, но было ощущение, что в погоне за желанием не лезть в эти любовные дебри, автор на корню зарубил очень важный момент политики Теодориха – то, как он заключал брачные союзы с королями-соседями.

Лэйдлоу вроде и упоминает об этом, но выглядит это порой как чёрт из табакерки или рояль из кустов. Если не знать всего того, что я написала в своей исторической выкладке, то есть риск засесть перед текстом с вопросом – «Что? Сестра? У Теодориха была сестра? Так чё ж она раньше-то не упоминалась?». Т.е. Лэйдлоу упоминает матерей Теодориха и Тиудимунда, но ни слова не пишет об Амалафриде до того, как рассказывает о том, что её Теодорих отдал в жёны Тразамунду. И вообще ничего не говорит толком о старших дочерях Теодориха, и о матери Амаласунты. Догадывайтесь, мол, сами, с какого перепуга Хлодвиг I и Аларих II вдруг стали Теодориху родственниками, грызни между коими ему надо бы не допустить.

Что ещё мне показалось, мягко говоря, странным – это взгляд Лэйдлоу на личность Теодориха. То есть было бы даже мило, если б так не отдавало фальшью. Теодорих у него – это эдакий культурный интеллектуал с ранимой душой, честный и мечтательный, и всё такое, при этом иногда непоследовательно творящий какую-нибудь дичь. Конечно, мнение имеет право на существование, но, признаюсь честно, никогда так вот на личность этого короля не глядела и не могла представить, что кто-то сможет. Всё, что доселе я о нём знала, выдавало в нём очень умного, последовательного, но при этом хладнокровного, хитрого и даже в чём-то циничного политика и вождя. Одна лишь фраза, которую ему приписывают, произнесенная им будто бы сразу после убийства Одоакра («У несчастного в теле не было костей!»), как бы намекает…В одном лишь соглашусь, Теодорих почти наверняка в самом деле был очень честолюбивым человеком и высокого мнения о самом себе. Но а как же иначе он стал бы Великим?)

Ну и некоторые моменты меня просто позабавили, например, избитый троп с «пророчеством о величии») В остальном же я высоко оценила и то, как Лэйдлоу даёт описания местности (переход через горный перевал просто сам собой возникал у меня перед глазами), и то, как он старался буквально держать читателя в курсе всего, что творилось в мире в описанные почти шестьдесят (!) лет, от Ближнего Востока и Северной Африки до Британии – он попутно рассказывал и о событиях в Византии, и в нынешней Франции, ставшей ареной для борьбы франков, бургундов, вестготов и последних римлян и галло-романов под предводительством печально известного Сиагрия, и, само собой, в Италии, причем делает это разными методами. Местами, может, это даёт ощущение какой-то разрозненности, но к концу книги всё же возникает ощущение того, что «всё связано со всем», хотя автор не всегда ясно и последовательно излагал факты, а иногда, как я и сказала, что-то опускал. Так что у кого-то ощущение какой-то фрагментарности и незавершенности может сохраниться и к концу. К счастью…есть ещё «Юстиниан») Если у меня будет хватать времени, с этим романом я тоже ознакомлюсь.

В общем я ещё наткнулась на «Хищника» Г. Дженнингса о правлении Теодориха, но там книга специфическая, явно 18+ и, блин, огромная. Но читается на ура. Если кто-то заинтересовался, пишите в коммах, может, однажды и на неё сделаю обзор. А пока, если хочется прочитать о Теодорихе Великом, рекомендую сегодняшнюю книгу к прочтению. Она и небольшая, и всё-таки всё необходимое освещает очень даже неплохо.

Полный список постов первого раздела этой серии можно найти тут: История нашего мира в художественной литературе. Полный список постов со ссылками

Если понравился пост, не забывайте ставить лайк, жать на "жду новый пост", делиться комментариями и даже можете закинуть небольшой донат в качестве поощрения или для спонсирования поиска редких книг.

История нашего мира в художественной литературе. Часть 87. «Маздак» и «Шахнаме»

Всем привет!

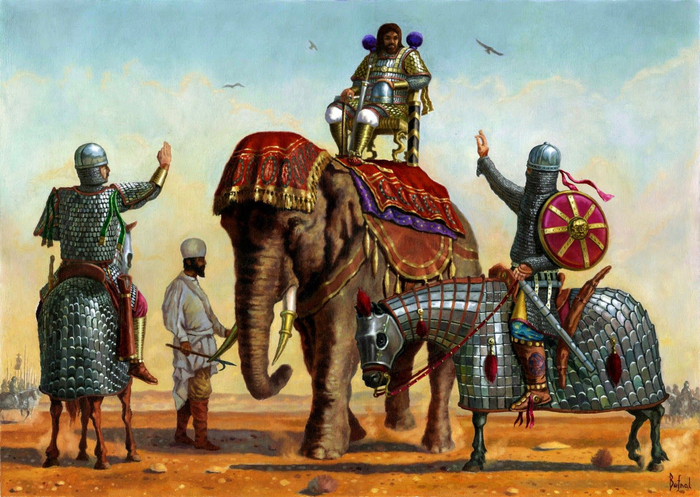

Вот мы и подобрались к рубежу V-VI веков н.э., и мне посчастливилось найти настоящую литературную жемчужину, благодаря которой я смогу сегодня рассказать о трех государства того периода – империи Сасанидов, Византии и государстве эфталитов. И начну с Персии, т.к. это будет логичнее всего.

В прошлый раз я рассказала, что на смену Бахраму Гуру пришёл его сын Йездигерд II (440-458), который прославился тем, что заварил кашу с насильным обращением подчиненных государств Южного Кавказа в зороастризм, а расхлёбывать заваренные им каши пришлось не только ему, но и его вдове, царице Денак, а также наследникам – Ормизду III (458-461/62) и Перозу I, он же Фируз (461/62-484). Причем преемником Йездигерд будто бы назначил Ормизда и, похоже, не учёл, что тот нравился далеко не всем, так что очень скоро после воцарения нового шахиншаха в стране вспыхнула междуусобная война. В итоге Ормизд был свергнут (и, по некоторым сведениям, убит), а Эраншахр ослаб, чем воспользовались не только армяне, но и кто похуже – эфталиты.

Кстати, о них. Я о них уже не раз упоминала, но толком так и не рассказала. Видимо, вот он шанс. Эфталиты (они же абделы и белые гунны) на самом деле (во всяком случае по основной версии) к гуннам особо никакого отношения не имели, это был ираноязычный народ (или скорее группа племен), которые, возможно, произошли от массагетов и издревле жили в Средней Азии. В 440-м году примерно их вождем стал Хингила I (ок. 440-490), который к 457-му году подчинил себе Чаганиан, Тохаристан и Бадахшан, занял Мерв и, в общем-то, тем самым и создал то самое эфталитское государство, причем на достигнутом они не остановились, и стали продвигаться дальше на восток (захватили Кашгар, Хотан и Кучу), юго-восток (покорили частично территории современного Афганистана, Кашмир и Пенджаб, и стали угрожать Гуптам) и даже начали наезжать на иранцев.

Царей (или вождей) их называли хушнавазами, и вторым таковым стал после Хингилы Мегама (ок. 490-493), а после него знаменитый Торамана (ок. 493-515), который и привёл к краху империю Гуптов. Пожалуй, до конца его правления эфталиты всё ещё переживали период подъёма, и всё переигралось только после поражений его наследника Михиракулы (ок. 515-530). Но это совсем другая история, и я, надеюсь, дорасскажу об этом в другой раз. На рубеже V-VI-го веков эфталиты были во всех смыслах на конях, контролировали Великий Шёлковый путь, богатые и развитые Согдиану и Бактрию держали на правах вассалов, посылали послов в Северную Вэй, конкурировали с жужанями и успешно вымогали дань из государства Сасанидов. И началась эта позорная для иранцев история вот именно тогда, во времена Ормизда и Пероза.

По одной из версий брата Пероз одолел именно благодаря помощи эфталитов, за что потом отдал им некоторые территории. А, став сам шахиншахом, подумал, что негоже раздавать территории всяким варварам и начал против эфталитов войну. Те будто бы раз его одолели и заманили в ловушку, он выбрался и, вместо того, чтоб сделать выводы, продолжил в прежнем духе. И это на фоне нападок на иудаистов и христиан, восстания 481-484-х годов в Армении и тотального голода, охватившего Эраншахр по причине жесточайшей засухи. Царь от Ахура-Мазды прям-таки. Благо, пока он воевал, страной управляли более разумные люди и, благодаря их мерам, всё не пошло совсем уж по одному месту. Предполагают, кстати, что экономикой страны могла тогда рулить мать Ормизда и Пероза – царица Денак.

Ну а Пероз вторгся в 484-м году на эфталитские территории, попал в очередную ловушку и был эпично разгромлен. Сам он будто бы погиб вместе с некоторыми из своих сыновей, а часть его военачальников и сын Кавад оказались в плену вместе с теми ценностями, что царь повёз с собой в поход. На смену ему пришел Балаш (484-488), который приходился родичем Перозу (хотя степень родства точно не ясна) и которого тот оставил за главного на время своего провального похода. Это спровоцировало очередную, хотя и менее масштабную междуусобицу, и, к несчастью для себя и страны, Балаш оказался не слишком сильным и инициативным правителем, да ещё вдобавок государство ему досталось в плачевном состоянии, и наложенная эфталитами дань подъёму тоже не способствовала. Поэтому у него распоясались представители знати из «Семи великих домов» и стали во многом сами управлять, как умели. Судя по всему, даже неплохо справились.

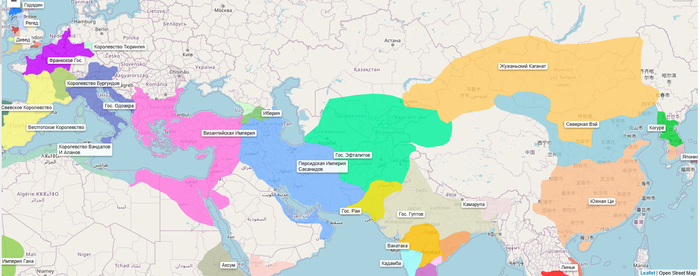

(Та самая историческая интерактивная карта, которую мне показали недавно - цветом государства прошлого, без цвета - нынешние. Так примерно всё выглядело в 491-м году н.э.)

Особенно выделились Шапур из рода Михран и полководец Сухра, а также его сын Зармихр из рода Суренов. Этот Сухра (он же Сухрай и Суфрай) провёл блистательный поход-реванш и вернул на родину не только плененного царевича Кавада и других, но и все богатства Сасанидов, захваченные хушнавазом эфталитов. Во всяком случае, так гласят легенды) Что более вероятно, дело решилось дипломатическим путем, и всё перечисленное персы просто, по сути, выкупили, причем за дорого. Дань выплачивать эфталитам они прекратили только во времена Кавада. Кстати, о нем…

Правление Балаша было, можно сказать, правлением мягкого человека с соответствующими послаблениями. Он принял меры, чтобы не доводить до полного истощения крестьянства, заключил Нварсакский договор, закончив тем самым Ваанскую войну (481-484) и поставив тем самым точку в вопросе религиозного и национального конфликта в Закавказье (государствам региона была предоставлена свобода вероисповедания и ещё некоторые плюшки) и даже, видимо, ослабил давление на христиан и иудеев в самом Иране. И, возможно, его религиозная политика стала причиной того, что на него заточили зуб мобеды и некоторые представители знати. Закончилось это тем, что Балаш был свергнут, вероятно, не без вмешательства того самого Сухры, а на трон посадили молодого Кавада I (484-498/499 и 501-531). И уж тут-то начались особо «интересные времена».

Теперь, чтобы лучше понимать, что да как, мне придется ненадолго обратить внимание на главного соседа и соперника Сасанидов – Византию. На момент прихода Кавада к власти там повторно сел на трон император Зенон (474-475 и затем 476-491), который очень хотел обратно свой Нисибин, ведь срок позорного договора, заключенного когда-то Иовианом (363-364) после неудачного похода Юлиана Отступника против персов, успел истечь ещё когда, а отданные города и области так к ромеям и не вернулись. И у той, и у другой стороны были политически нестабильные времена и серьёзные финансовые проблемы, так что переговоры шли плохо, а ситуация накалялась, и не помогло даже то, что Зенон умер, и к власти пришел Анастасий I (491-518). Того, кстати, на трон привела уже известным способом та же самая Ариадна, дочь Льва Макеллы, что когда-то сделала мужем и императором Зенона.

Анастасий был иллирийцем по отцу, а по матери происходил от брата Юлиана Отступника – Констанция Галла, но даже это делало его не очевидным кандидатом в императоры. Правда у него была хорошая репутация при дворе Зенона, и, возможно, именно это и сыграло решающую роль. Несмотря на религиозные распри и проблемы во внешней политике, страной он управлял даже неплохо – облегчил налоги, ввёл в обращение медные фоллисы, закрепил за арендаторами земельный участок после 30-летнего срока аренды и сделал ещё много чего. Но никейцы называли его нечестивым из-за его симпатий к монофизитству, и его положение поначалу, видимо, не было таким уж прочным. А в таких условиях ему тоже ничего иного не оставалось, кроме как требовать назад территории. Ситуация зависла в неопределенности.

А тем временем в государстве Сасанидов происходили странные и даже страшные вещи. Началось всё с того, что объявился там некий пророк Маздак, которого не устраивал текущий религиозный и государственный порядок, и он начал проповедовать и агитировать за реформирование зороастризма, за всё хорошее против всего плохого, и приобрел себе много последователей, включая и царя Кавада. Так Маздак стал верховным жрецом Эраншахра. Началось всё с хорошего – раздачи людям зерна, продолжилось сомнительным – раздачей женщин из гаремов. И чем дальше, тем круче.

Возможно, именно это привело к заговору, свержению и заключению Кавада. Вместо него на трон посадили его брата Замаспа (496/99-501). В этом есть определенная злая ирония, потому что ранее, в 493-м году, опасаясь, что непомерно усиливший свои позиции Сухра, может его свергнуть, Кавад от него избавился. Неизвестно, напрасны были его опасения или нет, но в стране у него надежной опоры не нашлось, кроме небольшой группы сторонников, что, очевидно, помогла ему бежать в земли эфталитов. Там он набрал войско и, подобно Перозу, вернул себе трон, сбросив брата. После этого, как ни странно, правил он довольно долго. Вывод из этой истории Кавад, похоже, сделал такой – не надо, чтоб тебя считали слабаком, надо хорошо кормить армию, и своевременно платить эфталитам…и пошёл войной на Византию. Причем резво прошелся по окраинным областям, захватив такие города как Феодосиполь и Амида. Помогал Каваду царь Лахмидов Ан-Нуман II (ок. 499/500-503), сын малика аль-Асуада и внук того самого Аль-Мунзира, который непосредственно воспитывал молодого Бахрама Гура.

В общем натворили персы всяких ужасов, всполошили византийцев, и те были только рады откупиться. Историки спорят, сколько именно они послали персам золота, но точно дохрена. Из хорошего тут было только то, что византийцев это встряхнуло, и они озаботились укреплением своих рубежей, чему персы при всем желании помешать не смогли, хотя это нарушало «добрососедские» договоренности. Всё, что смог Кавад, это демонстративно поглаживать христиан отличных от никейства течений, что многих в Византии наверняка бесило…Но Анастасий к их числу не относился)

В собственном же государстве Кавад продолжил укреплять свои позиции, чтоб случившееся не повторилось, и ближе к концу своего правления дошёл до того, что опрокинул бывших товарищей-маздакитов, с большинством из которых после этого нещадно расправились, ибо претензий к ним накопилось немало. И было за что. Одна только расправа над военачальником Сиявушем чего стоила. Сам Маздак был схвачен и казнен где-то в 524-528-х годах. Схожая судьба постигла и старшего сына Кавада – царевича Кавуса. После этого в фаворе остались один из сыновей Сухры, великий вазир Бозоргмехр, и Хосров Ануширван, в 531-м году ставший новым шахиншахом.

И, может, я рассказала обо всём этом длинно и скучно, но вот зато увлекательный рассказ обо всем этом можно найти в повести

«Маздак» М. Симашко

Время действия: V век, ок. 491-506 гг., и затем примерно 526-528г.

Место действия: государство Сасанидов (современные Ирак, Турция и Иран), государство эфталитов (современные Туркменистан и Узбекистан), Византия (современная Турция).

Интересное из истории создания:

Морис Давидович Шамис (1924-2000) был советским писателем, сценаристом и драматургом, который большую часть жизни прожил в Казахстане, но писал на русском языке. Родился он в Одессе в семье микробиолога Давида Лазаревича Шамиса и его жены, немки по происхождению, а своё имя получил, потому что родился в День Парижской Коммуны. Война застигла его 17-тилетним парнем, и школу ему пришлось оканчивать в эвакуации, в городе Мары на территории нынешнего Туркменистана. Позже служил в армии на границе с Ираном, а потом учился в Одесском учительском институте, который успешно окончил в 1946-м году, в 1950-м окончил также обучение на заочном отделении факультета журналистики Казахского университета им. Кирова и после этого в Средней Азии работал журналистом. Первая его повесть «В чёрных песках» была опубликована в 1958-м году в журнале «Новый мир» под псевдонимом «Симашко», под которым писатель печатался и впредь.

Но, пожалуй, самое известное его произведение – это всё же повесть (или исторический роман) «Маздак», якобы опубликованная в 1968-м году в Казахстане. Хотя в книге, что я читала, в конце стоит дата написания – «1967-1970», так что, скорее всего, публикация произошла всё же в 1971-м году. «Маздак» стал первым и на сегодняшний день единственным художественным произведением русскоязычного автора, посвящённым истории доисламского Ирана (Эраншахра), что делает его воистину уникальным, особенно с точки зрения моей подборки.

Интересно тут то, что кто-то узрел параллели между описанным в произведении приходом к власти маздакитов и Октябрьской революцией 1917-го года, причем с негативным оттенком. Сам Симашко отрицал наличие каких-либо параллелей, заявляя, что «не собирается, в отличие от Лиона Фейхтвангера, «осовременивать историю»». И я ему верю, потому что прямых параллелей там не увидела. Описанное в этой книге на самом деле прекрасно отражает любое подобное движение, и чисто политическое, и религиозное, и то, чем обычно такие истории заканчиваются. И именно в этом его мощь.

О чём:

История начинается с приёма византийского посольства в Ктесифоне для переговоров по Нисибину, и читатель уже было приготовился следить за Агафием Кратисфеном, как вдруг сменяется страница, и всё действо переносится в тот самый спорный Нисибин, где живёт христианский юноша Авраам, сын перса Вахромея, но не перс по матери. Однако, как оказалось, и отца-перса достаточно, чтоб при наличии определенных талантов, даже после прилюдного наказания за, по сути, чужие проступки в несторианском учебном заведении, привлечь внимание видного сановника Картира и отправиться на придворную службу в Ктесифон.

Но только никакого столичного блеска там Авраам не увидел – повсюду разорение, трупы умерших голодной смертью, интриги и заговоры. И волею случая Авраам смог узреть самого великого пророка Маздака и вызвать особое расположение самого царя царей, хотя поначалу даже не догадывался, что Светлолицый юноша и шахиншах Кавад – один и тот же человек. И только одно маленькое совпадение провело Авраама по краям всех пропастей…

Отрывки:

Для начала не могу удержаться и всё же процитирую отрывок о Перозе из «Шахнаме»:

«…Все ближе дружина к сокрытому рву,

Страх тайный терзает дружины главу.

Навстречу Пируз безрассудный, как вихрь,

Примчался, бойцов возглавляя своих.

Литавры, кимвалы гремят с двух сторон

И воздух от пыли в эбен* обращен.

Вот стрелы с одной стороны и с другой

Посыпались, кровь заструилась рекой.

Пируз к Хушнавазу помчался, и вспять

Пустился ведущий туранскую рать.

Коня повернул, спину кажет, и прочь

Несется, и следом бойцы. Во всю мочь

Пируз поскакал с малой горсткой мужей

Вдогон, скакуна его бег все быстрей.

В ров рухнул с вождями иранскими шах.

Являвшие львиную доблесть в боях,

Все царского рода: властителя брат,

Хормоз благородный и славный Кобад;

Всех доблестных, златовенечных число

Немалое: семеро там полегло.

Тогда, торжествуя душой, Хушнаваз

Ко рву прискакал и наружу тотчас

Всех, жизнь уберегших, извлечь повелел.

Престолом оплакан злосчастный удел

Пируза-царя, венценосцев других —

Раздроблены кости и головы их.

Дано лишь Кобаду конца избежать.

По ветру развеяны царство и рать!..».

Из «Маздака» я решила процитировать отрывок, который, на мой взгляд, лучше всего показывает всю суть этой истории:

«…Маздак молчал. Что-то новое, не свойственное ему, увидел Авраам в очертаниях тяжелой головы.

— Чего ты хочешь, датвар? — спросил Светлолицый.

— Они пришли к нам за правдой. — Розбех, задыхаясь, простер руку куда-то ввысь. — Нужно дать им право на убийство!

Мобедан мобед совсем вдруг исчез в своей хламиде. Великие пошатнулись и замерли. Тяжелый гуд послышался в наступившей тишине, словно огонь горел где-то в глубине земли. Это было, как если бы заткнуть пальцами уши. «Верящие в правду» ждали на площади, и плоские точильные бруски висели на их поясах.

— Мы не пустим краснорубашечников в дехи.

Дипераны вытянули шеи, стремясь увидеть заговорившего вдруг старика от людей-вастриошан. Из Атур-паткана был он Деристденаны накануне поехали туда, чтобы раздать пшеницу одного из Каренов, но сами люди-вастриошан не позволили им этого сделать...

Они сидели тихо, земледельцы в белых одеждах. И тогда заговорил старый азат со шрамом через все лицо из сословия артештаран:

— Твои люди, великий датвар Розбех, захотели коснуться нашего Огня в Шизе. Почему они лишают людей свободы совести?.. Они убили невинного человека лишь за то, что он обладает богатством. Среди твоих людей видели нечистых, осквернивших себя воровством. Зачем приобщаешь ты к нашему делу неугодных Мазде?..

Датвар Розбех снова выбросил белую руку из-под фиолетового судейского плаща. Его сухощавое лицо было неподвижно. Только светлые холодные губы чуть двигались и неумолимы были глаза.

— Вы темны и не знаете собственной пользы, арийские дехканы и люди-вастриошан. Огнем ослепили вас мобеды. Но нужнее огня вам хлеб и женщина. Почему же противитесь вы?!

Страдание слышалось в голосе неподкупного датвара. Весь Эраншахр знал и любил его, ненавистника великих, первого сподвижника Маздака. Все молчали. Но вновь прокатился подземный гул, и страшно, неистово закричал Розбех:

— Нет, не правдой и молитвами опрокинут будет Ахриман в душах великих! Смерть им, и пусть рухнут все стены на земле!..

Качнулась голова Маздака, и Аврааму вдруг показалось, что трудно ее стало держать великому магу. Печальная складка обозначилась на лице его, у самых губ. Не было ее раньше...

Светлолицый повел рукой:

— Говори, датвар!

Ровно, убеждающе заговорил опять Розбех... Да, нужно убрать огонь от глаз людей, чтобы увидели они мир в естественном свете. Под страхом смерти следует запретить посещать огнища. И не надо страшиться лжи, когда она служит правде. Гуркаганы из черных каризов пусть будут признаны, потому что лишь волчий язык разумеют великие. Обратно под землю уйдут силы зла, когда исполнят свое...

Резко поднялся с подушки Маздак, и сразу встал вместе с ним Светлолицый. Открылись где-то невидимые завесы, и грозный гул ворвался в зал. Колыхнулось белое пламя светильников.

Авраам с диперанами поспешил по переходам верхних этажей к площади, где ждали деристденаны.

— О Маздак!..

Красным пахнуло в открытый зев дворца. Не из диперанской ниши под сводами, а вблизи увидел Авраам помост во всю ширину арки. Один Маздак стоял на нем, и Светлолицый сидел в вышине под короной на бронзовых цепях. Арийские железные крылья были на ней, означающие орла-властелина и петуха, приносящего счастье Эраншахру...

Голова Маздака приподнялась, оглядывая площадь перед дворцом, улицы и переулки, полные людей в красных одеждах. Он даже привстал на носках, чтобы дальше увидеть, и печальная складка у рта не видна стала при свете солнца. Люди склонились, положив ладони на глаза...

Что-то звякнуло под ногой. Авраам увидел обрывок бронзовой цепи, на которой сидели когда-то желтью львы по бокам трона Сасанидов. Их убрали после «Красной Ночи»...

Он уже много раз видел заполненную людьми площадь. И деристденаны уже дважды приходили сюда в великую годовщину. Но другими были сегодня люди...

Авраам оглянулся на узкую нишу под самым потолком арки и понял. Оттуда, с нечеловеческой высоты, смотрел он на людей, и муравьями казались они, чьи судьбы решает садовник. Здесь, у помоста, глаза и лица были у них...

Рука Маздака взметнулась над этими людьми:

— За правдой или ложью пришли вы сюда?.. Только губы шевельнулись у великого мага. Голос его весь без остатка ушел под своды и лишь потом низринулся на площадь, стократно усиленный. Красная волна покатилась по ней, достигла дальних деревьев и миллионоголосым воплем возвратилась назад.

— О-о Маздак!..

Первородный ужас был в глазах мужчин, стариков, детей. Они тянули руки к великому магу, страшась его недоверия, боясь остаться одинокими в этом мире.

А Маздак заговорил быстро и четко, с мягким северным пришептыванием... Свет отделить от тьмы – вот к чему должны от рождения стремиться люди. И не может быть послаблений в этой битве. Непобедима правда, пока ложь не проникнет в нее изнутри. Трудность в том, что ложь всегда может прикрыться правдой, но правда ложью – никогда. Малейшие ростки лжи должны быть отделены, иначе снова смешаются свет и тьма в мире. И наступит хаос, а при нем – беспредельна ложь и все несчастны...

— О-о-о!.. — простонала площадь.

— Свет зари на ваших одеждах!.. — Маздак шагнул к самому краю помоста. — Все больше людей побеждает тьму в своих душах. Бесконечен этот путь, и мы не увидим встающего солнца. Но слепы те, кто хочет приблизить его восход убийством, ибо убийство – всегда ложь. Разве пролилась кровь в великую ночь? Никто не знает имени азата, убившего эранспахбеда Зармихра, и не от Мазды ли был послан этот человек, чтобы люди не осквернили свои руки кровью? Нет, несовместимы кровь и правда, и не может быть у людей права на убийство!

— О-о...

Это вздохнули за спиной, и, обернувшись, увидел Авраам великих. Свет был у них в глазах, и руки тянулись к Маздаку. Из плоти и крови состояли они, открывшие свои дасткарты.

И только потом разрешающий знак тихо прочертила ладонь великого мага:

— Обороняясь от напавших на вас, убивайте без радости. Нет увлечения страшнее убийства…».

Эта речь сама по себе сильна и показательна, но, если знать, чем потом всё обернулось, то её значение возрастает многократно. Но спойлерить «я, конечно же, не буду».

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Как это обычно и бывает, начиная читать книгу о религиозном реформаторе, не ожидаешь ничего увлекательного. В принципе тут было так же, но…с первых же страниц я подпала под очарование слога Симашко и поражалась тому, насколько красиво он пишет. Кажется, можно читать страницу за страницей просто для того, чтоб наслаждаться льющимися ручьем его строками, а о чем там – не так важно.

Хотя в смысловом отношении это оказалось тоже мощным и атмосферным произведением. Я не зря упомянула о некоторых биографических моментах автора – он явно видел места, о которых писал, собственными глазами, не все, но некоторые. И это чувствуется. Ему потрясающе удалось передать не только ужасы смутного времени и войны, но и образы Ирана, Ирака, Самарканда, Мерва и Константинополя тех времен, и на уровне лексики, и на уровне зарисовок.

Симашко явно с уважением относился к своим читателям и не занимался почти нигде разъясняловом персидских слов, органично вплетая их в русскоязычный текст. Мне не хватало сносок, но сам подход я уважаю, и сама пишу точно так же, разве что сноски у меня есть всегда. Единственное, что мне по-настоящему мешало – это то, что за образностью и красивостью изложения иногда ускользал от меня смысл происходящего. Но здесь опять же, и плюс, и минус, так происходило, потому что Симашко зачастую именно что показывал, а не рассказывал, как и советуют всем начинающим писателям. Но мало кто посвящает во все нюансы такого подхода. И нюансы эти выплыли на меня при чтении «Маздака» – то, что ты видишь происходящее, благодаря автору, не значит, что ты понимаешь суть происходящего, как это бывает и в жизни. Это шикарно как подход, но не очень удобно для чтения.

Что касается сюжета и идей, то история-то, на самом деле, не блещет ни оригинальностью, ни замысловатостью. Но тут важно не то, о чем рассказывается, а то, как. Отрывки из этой книги можно приводить на занятиях по психологии толпы – Симашко просто блестяще показал, как в толпе меняется восприятие, образ мысли и действия отдельно взятого индивида. Даже вроде бы такой умный и рефлексирующий человек как Авраам поймал себя на том, что вместе со всеми скандирует «Маздак!», хотя отчетливо видит, что перед ним вовсе не уважаемый им мыслитель и реформатор, принципы коего оставались неизменны до самого конца, а коварный душегуб, повинный во множестве смертей. И это далеко не всё. Меня действительно восхитила глубина проработки персонажей и уровень психологичности того, что я прочитала.

И ещё скажу, что Симашко – один из немногих, кому удаются эротические сцены. Кажется, что достаточно обрисовывать такие вещи широкими мазками, не называя вещи своими именами, приделать красивостей и вздохов, и всё, ничего сложного. Но я читала достаточно, чтобы утверждать, что это далеко не так. Симашко не облажался и тут, и его эротические зарисовки не только красивы, оригинальны и чувственны, но и важны для сюжета. Именно через них, через отношения гг с женщинами он показывал, как внутренне Авраам менялся – взрослел, мужал и познавал горечь жизни. При этом оставаясь человеком в лучшем смысле этого слова.

Что касается истории Маздака и его учения – как я и сказала, сама по себе она не несла ничего нового. Но это не делает её менее острой и жизненной, а потому правдоподобно-пугающей. Более того, Симашко тут в каком-то смысле выступил идеалистом, словно говоря «по-настоящему великие люди себе не изменяют. А если изменили, значит, это уже не они». В остальном же всё как всегда – то, что начиналось лавиной во имя справедливости с красивыми лозунгами, потом непременно скатывается в кровавый террор и превращается в вечно голодное, жадное чудовище, не способное насытиться, пока не пожрет само себя. Благодаря своему яркому, живому и выверенному языку Симашко сумел показать всё это с поистине пугающей реалистичностью. Убери образность из его изложения и оставь точность, расставленные акценты и мелкие детали, и описанные им сцены смогут потом стать сюжетом для кошмаров не на одну ночь.

В общем, я однозначно рекомендую эту небольшую книгу к прочтению. Я выделила некоторые незначительные минусы, и добавлю, что там несколько смазанный конец, но в остальном это поистине шикарная книга. Я давно не получала такого эстетического наслаждения при чтении и, скажу честно, редко видела настолько прекрасно написанные вещи, что у классиков, что у современных авторов. У меня в списке ещё одна или две книги Симашко, и я точно знаю, что буду их читать.

P.S. Пока писала эту часть своего обзора, слушала композицию «Shenidan» (feat. Dariush & Hayedeh), созданную из песен знаменитых иранских исполнителей. Подумала, что она отлично передает дух «Маздака». Не могу сюда прикрепить, но советую найти и послушать. Тоже очень атмосферно.

И, думаю, на этом я всё же закончу рассказ о поздней античности и перейду на раннее средневековье. Чуть позже запилю отдельный пост с навигацией по прошлым заметкам. Если понравился этот пост и/или вся серия, ставьте лайк, подписывайтесь, если ещё не подписаны, жмите на "жду новый пост" и пишите комментарии, можно также закинуть небольшой донат - зачастую на эти деньги я покупаю книги, которые не могу найти в свободном доступе, но которые очень хочется рассмотреть, чтобы сделать подборку ещё полнее и интереснее.

История нашего мира в художественной литературе. Часть 77.2 «Вардананк»

Всем привет!

Постепенно подвожу к концу V-го века н.э., остается ещё буквально четыре-пять книг, прежде чем я окончательно перейду к раннему средневековью. А сегодня снова вернусь к середине столетия, и снова буду крутиться вокруг истории Персии эпохи Сасанидов и государств Южного Кавказа, прежде всего, разумеется, Армении, но повезло мне найти произведение, которое затрагивает и другие государства региона. Поэтому сначала о них вот и расскажу.

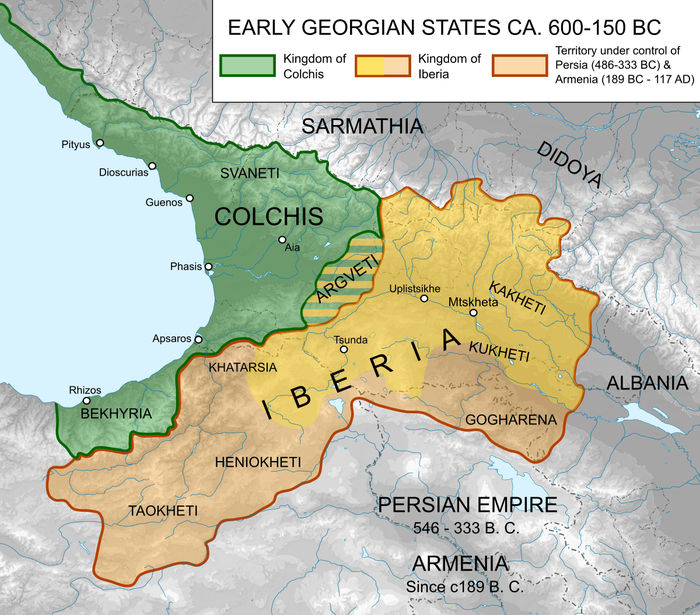

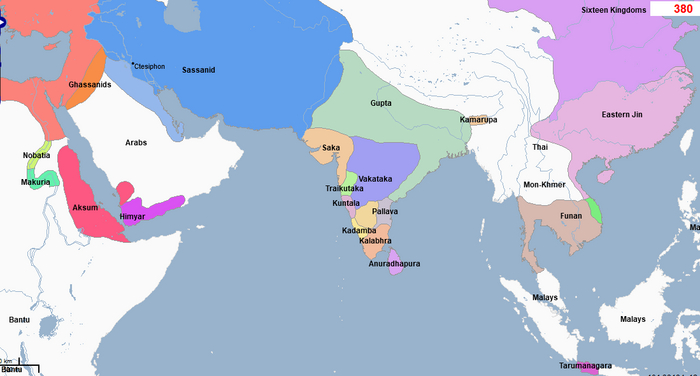

Нашла я ещё одну карту, иллюстрирующую государства и их границы в прошлом. И вот по ней хорошо видно, что в V-м веке на Южном Кавказе существовали четыре государства – Армения, Иберия, Кавказская Албания и Лазика (она же Эгриси или Колхида). Начну с последнего.

Условное Колхидское царство возникло на побережье Чёрного моря примерно в VI-м веке ещё до н.э. Я говорю «условное», потому что нет единого мнения о том, было ли это единое централизованное государство или множество государственных образований со схожими культурой и языками. Но что цивилизация там какая-никакая уже была – это почти точно, т.к. о Колхиде и населяющих её племенах писали Скилак Кариандский (или тот, кто им притворялся, я понимаю, смешно, но так бывает)) и Страбон.

Уровень государственности, как я и сказала, древней Колхиды – под вопросом, но уже в древности там было развито земледелие и ремесла, и даже в Вани чеканили собственные серебряные монеты («колхидки»). Там же нашли и остатки сооружений, и различные артефакты эпохи античности. Вани находится примерно в 20км от Кутаиси, т.е. довольно далеко от побережья, так что, по меньшей мере, в I-м веке до н.э. что-то, что можно было назвать Колхидским царством, там всё же было. Впрочем, оно едва ли имело сильное влияние, и всё время оказывалось в подчиненном положении сначала по отношению к державе Ахеменидов, потом Понтийскому царству, а после – Римской империи. В состав последней эти территории как раз и вошли под названием провинции Лазика.

Но уже в I-III веках н.э. там образовалось Лазское царство (ок. 131-697гг. н.э.) со столицей в Нокалакеви (он же Археополис и Цихе Годжи). Есть предположение, что изначально оно было гораздо мельче, просто со временем подчинило себе окрестные территории и стало простираться от побережья Чёрного моря (нынешние Абхазия, Верхняя Сванетия, Гурия и Аджария) и до Лихского хребта на востоке, где граничило с Кавказской Иберией (Картли). Постепенно правители этого государства фактически избавились от римского владычества, а формальное подчинение выражалось лишь в защите подходов к римским рубежам воинственных варваров (вроде готов и позже гуннов), но вряд ли местные и без этого хотели кого-то подобного к себе пускать, так что не считается.

Кстати, первым царем Лазики называют Малассаса (упоминался в 131-м году как вассал Римской империи), его преемником, вероятно, был Пакор, современник императора Антонина Пия (138-161), а потом произошёл провал, и следующим известным на данный момент правителем стал Губаз I, правивший +/- в 456-466-х годах н.э. Его я упоминаю, потому что именно на годы его правления могли прийтись события, о которых я хочу поведать сегодня. А так вообще дальше чёткая преемственность царей Лазики тоже не вырисовывается, хотя в V-VII-м веках царство явно имело значимый вес в регионе.

Другим важным государством была Иберия, она же Иверия, Иберийское царство и царство Картли. Располагалось оно на территории современной центральной Грузии и частично Турции, возникло предположительно ещё в античные времена (ок. VI-III века до н. э.) и просуществовало до 537-го года. Первым царём Иберии считается Фарнаваз I, который, если и впрямь существовал, правил примерно в 299-234-х гг. до н.э. Основанная им династия Фарнавазидов просуществовала до 189-го года н.э., и их младшей ветвью по женской линии считались иберийские Аршакиды. Они-то и правили страной в период 189-284-го гг. Между этими династиями Иберией управляли ещё армянские Арташесиды после того, как Тигран II Великий расширил путем войны свою державу (Об этом я рассказывала тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 37.3. «Тигран Великий»). Но потом власть, похоже, вернулась к Фарнавазидам. К ним же, кстати, относились знаменитые Радамист и Фарсман, о которых однажды, может быть, я всё-таки тоже расскажу.

В любом случае Фарнавазиды были в 189-м году свергнуты, и первым Аршакидом на иберийском троне стал вероломный племянник Амазаспа II – Рев I (189-216). Рев был сыном сестры Амазаспа и армянского царя Вагарша II. Так что, надо полагать, на последующие почти сто лет эти две страны ощутимо сблизились.

После Рева правили ещё пять царей из его династии, а потом к власти в Иберии пришли Хосроиды под руководством Мириана III (318-360). Примечательно тут то, что Аршакиды утратили иберийский трон из-за персидского вторжения, а Мириан III получил царство как раз из рук персов, поскольку и сам имел персидское происхождение (по одной версии он был сыном самого Шапура III, по другой происходил из рода Михранидов), и при этом первым браком он был женат на Абешуре, дочери последнего царя Аршакидов – Аспагура I (265-284).

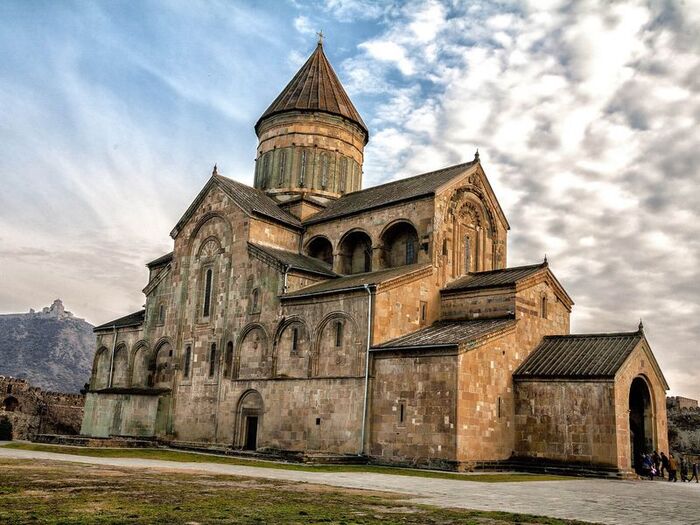

Короче, удобный кандидат для Сасанидов. Ну или так казалось, пока Мириан не прекратил войны с Римской империей и не взял курс на сближение с ней, для чего, похоже, он и его уже вторая жена, царица Нана, приняли христианство и формально сделали Иберию ещё одной христианской страной региона. И, как и в случае с Арменией, замешана тут была женщина – св. Нина Каппадокийская, от которой вроде как приняла крещение Нана. Ну а там понеслось, и в Мцхете, уже тогда столице страны, Мириан построил деревянный собор, на месте которого сейчас находится кафедральный патриарший собор Светицховели. И дружба с Константином Великим завязалась вокруг того, что новоиспеченный христианский царь попросил императора прислать епископов и священников, а тот, не будь дураком, конечно же, прислал. Кто ж отказался бы?

(Собор Светицховели в Мцхете. Самый большой из старинных храмов Грузии. На этом месте сначала Мириан возвел деревянную церковь, потом Вахтанг I базилику, которая тоже не сохранилась. Это здание построено было уже в XI-м веке)

Сыновья Мириана и Наны, Рев II (сам. пр. ок. 360-361) и Вазар-Бакур II (ок. 363-365), и их предполагаемые внуки, сын Рева, Саурмаг II (ок. 361-363 и затем в 370-378), и сын Вазар-Бакура, Митридат III (ок. 365-380 и в 370-378 диархом), держались тех же проримских позиций, что явно очень не понравилось Сасанидам. Вот эта чехарда у власти в Иберии, что видна по датам, вызвана как раз тем, что во внутренние дела Иберии открыто вмешивался шахиншах Шапур II. То же делали и ромеи, что привело к войнам и потере целостности. Причем Митридату пришлось особенно тяжко, потому что он вынужден был пытаться усидеть на двух стульях – и уверить Сасанидов в своей преданности (для чего в заложники посылал даже своих сыновей), и вместе с тем не ссориться с западными соседями и остановить нападки на христиан. А на годы правления его сына, Вараз-Бакура III (380-394), пришелся раздел Армении и вновь усилилось давление Персии, потому что в результате того договора ромеи заявили, что больше в Иберию не лезут. Да ещё вдобавок сам царь скончался тогда, когда его сыновья были ещё слишком молоды, чтобы править, и его место занял Трдат (394-406), ещё один сын Рева II и тесть Вараз-Бакура.

И, как меня ни соблазняет идея подробно рассказать о последующих царях Иберии, я этого делать не буду. Скажу лишь, что потом правили сыновья Вараз-Бакура III – Фарсман IV (406-409), Мирдат IV (409-411), единственный сын Митридата Арчил (411-435) и уже его сын Мирдат V (435-447), а после него знаменитый Вахтанг I Горгасали (447-502). И все эти годы маятник так и качался то в сторону ромеев-единоверцев, то в сторону персов, крайне заинтересованных в сохранении своего господства в регионе.

Что же касается Кавказской Албании (она же просто Албания, Алуанк, Ардан и Арран), то государство это возникло примерно в I-м веке до н.э. на территории современных Восточной Грузии, Азербайджана и Дагестана, и просуществовало до VIII-го века н.э. Крупнейшими городами и в разное время столицами Албании были Кабала (Кабалака) и Партав, а также Дербент (тогда предположительно Диауна, а позже Шахристан-Йездигерд, центр зороастризма, важный торговый пункт и крепость). В отличие от Лазики и Иберии, где говорили на картвельских языках, в Албании говорили на языках нахско-дагестанской семьи, в частности, на агванском.

В остальном история этой страны похожа была на историю соседних стран – изначально, с I по VII века н. э., ею правили Аршакиды (Арраншахи), которые, как и их армянские и иберийские соседи, происходили от парфянских Аршакидов (основателем династии в Алуанке был предположительно Вачаган Храбрый (ок. 300-336), а последними из неё Вачаган Благочестивый (ок. 485-510) и некий Пантелеймон), а после них правили Михраниды.

Как и соседи, агваны поначалу были язычниками и зороастрийцами, а с течением времени приняли христианство. Правда, в отличие от Армении и Иберии, происходило это не в одночасье, а наплывами и явно туговато. Но в любом случае в Кабале, в конце концов, тоже появился свой епископ. На момент интересующих нас событий Албанием управлял Ваче II (444-463), сын царя Асвагена (424-444) и дочери шахиншаха Йездигерда II. И ситуация политическая там была схожей с ситуацией соседей, но с некоторыми нюансами – похоже, агваны больше тяготели к Персии, чем остальные закавказские народы. Но это не помешало Ваче публично отречься от зороастризма и перейти в христианство, когда началось то, что началось.

Ну так а что же, собственно, началось? В прошлый раз я рассказала, как Армения потеряла своих царей и оказалась разделена надвое, что усилило на неё персидское давление, т.к. её восточная часть потеряла независимость и вошла в состав Персии, из которой шахиншахи стали присылать назначенных наместников – марзпанов, а также других чиновников. Марзпанами иногда становились представители армянской знати, но куда чаще – персидской. Первым марзпаном в 428-м году, когда умер последний армянский царь Арташес IV, стал перс Вех-Михр Шапур (428-442), назначенный Бахрамом Гуром. Причем управлял доверенными территориями он хорошо, и всё было тихо, мирно и спокойно, даже несмотря на первые попытки шахиншаха устранить давнюю проблему – византийское влияние на Армению через церковь. Для этого Бахрам пытался присоединить Армянскую апостольскую церковь к Церкви Востока (она же Несторианская церковь). И из этого даже что-то вышло. Но потом произошла двойная смена власти, и всё пошло по известному месту.

В 440-м году умер Бахрам V, а его место занял сын – Йездигерд II (440-458). А спустя два года умер и первый армянский марзпан, а на его месте оказался армянский князь Васак Сюни (ок. 387-454/455), который вместе с тем в 439-м году стал и первым марзпаном Иберии. И, казалось бы, чего бы не длиться миру и спокойствию? Ведь Васак – армянин, а Йездигерд слыл правителем деятельным и справедливым, который, в отличие от отца, не пировал, не охотился и не пополнял гарем все дни напролёт. И вроде бы так, но была у нового царя царей парочка досадных для вассальных христианских государств особенностей – он был очень набожным и рьяным зороастрийцем и при этом очень недоверчивым и подозрительным правителем. И, если б даже ему как царю и человеку было до лампочки, кому там у него армяне, агванцы и иберы поклоняются, то как стратег и военачальник он озаботился тем же, чем и его отец – а что, если византийцы из Западной Армении опять полезут в Восточную? Поэтому он не придумал ничего лучше, кроме как попытаться насильно насадить на Южном Кавказе зороастризм вместо христианства.

И тут уж, как говорится, просчитался, но где? Вместо решения давней проблемы он добился очередного всплеска патриотических чувств и религиозного рвения, а потом и восстания. Возглавил эту борьбу знаменитый Вардан Мамиконян (ок. 388-451), чья дочь Варданик (ум. 475) позже прославилась как святая мученица Шушаник, а племянники, Ваан и Вард Мамиконяны, возглавили армян в борьбе против персов в Ваанской войне 481-484-х годов. Именно о Вардане Мамиконяне, Васаке Сюни, Йездигерде и их сторонниках, их мотивах и борьбе и рассказывается в романе

«Вардананк» Д. К. Демирчяна

Время действия: рубеж V-VI веков н.э., ок. 447-455.

Место действия: государство Сасанидов, Армения, Иберия (современные Турция, Иран, Армения, Грузия).

Интересное из истории создания:

Дереник Карапетович Демирчян (Демирчоглян; 1877-1956) – армянский писатель, поэт, драматург, переводчик и педагог.

Родился в Ахалкалаке Тифлисской губернии в семье обанкротившегося купца Карапета Демирчогляна и начальное образование получил в армянской приходской школе. Однако потом всё переменилось, и будущий писатель учился уже в Геворкянской семинарии Эчмиадзина, потом в Нерсесянском училище в Тифлисе, в 1909-м году окончил педагогический факультет Женевского университета. Работал в Ардагане, потом в Тифлисе участвовал в работе Литературного общества «Вернатун», созданного по инициативе Ованеса Туманяна. В 1903 году он поехал в Москву учиться музыке. После окончания обучения в Женеве вернулся в Тифлис и занялся преподаванием. В 1925 году Д. Демирчян переехал в Ереван, где стал ученым секретарем художественного отдела Института науки и искусства.

При этом писать он начал, похоже, ещё в юности. Так первое его первое стихотворение «Будущее» напечатали ещё в 1893-м году в журнале «Тараз», а сборник стихов вышел в 1899-м году, потом настала очередь пьес, а в 1920-х Демирчян стал браться и за прозу. Так что нет ничего удивительного в том, что в 1934-м году он оказался делегатом от Армянской ССР на Первом съезде писателей СССР.

И самым его известным произведением является именно роман в двух книгах «Вардананк», написанный и изданный в 1943–1946-х годах. Переработанные издания выходили в 1951-м и 1956-м. Интересно тут то, что о национально-освободительной борьбе армян писал в годы ВОВ не только он, но и С.И. Зорьян (о чём я рассказывала тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 77.1. «Царь Пап»), и то, что в своем романе «Вардананк» Демирчян изобразил армянское восстание в первую очередь как политическую борьбу за сохранение армянской национальной идентичности, а потом уже как религиозное противостояние, чего нет (или он менее очевидно) в том же «Самвэле».

Кстати, о названии этого романа сказано в самом же тексте: «…Народ назвал эти два течения по именам их вождей: «Вардананк» и «Васакианк»…», в честь Вардана Мамиконяна и Васака Сюни. Таким образом, в центре повествования во многом стоит не борьба армян с персами, а раскол внутри армянского народа, и борьба одной точки зрения с другой. Но подробнее об этом скажу ниже.

О чём:

По Армении прокатилась весть об изданном шахиншахом Азкертом (Йездигердом) приказе – всем христианам Армении в срочном порядке принять зороастризм. Реакция духовенства на это предсказуема, реакция народа в целом ожидаема, а вот истинное бремя принятия решения легло на плечи и головы князей-нахараров и марзпана – князя Васака Сюни. Васак – известный персофил и явно преклонялся перед мощью империи Сасанидов, поэтому не видел никакой проблемы в самой по себе смене религии. Зато он видел проблему в реакции на этот призыв армян, и в том, что за этим может последовать.

Вардан Мамиконян – давно немолодой полководец, владетель области Тарон, горячий патриот и истинный христианин, так что для него отречение от веры – ещё какая проблема уже сама по себе, но ещё больше его волновало другое – факт вмешательства персов во внутренние дела Армении. По его мнению, это только начало, проверка почвы, равно как и те злоупотребления и преступления, какие персы уже совершали на армянской земле под видом «просто сбора дани». И за свою родину Вардан готов был биться до последней капли крови, невзирая ни на что. Сторонников у него оказалось немало, по горькой иронии – даже в семье и в замке марзпана. Так что на сходке в соборе Арташата нахарары, духовенство и обезумевший от притеснений народ заключили соглашение о борьбе с захватчиками и написали-таки долгожданный ответ шахиншаху, в котором говорилось, что перехода в зороастризм от армян он не дождется.

Узнавший об этом Васак при помощи своих союзников попытался дать знать главному советнику персидского царя, Михр-Нерсе, что они все не при делах и готовы попытаться всё исправить, но Михр-Нерсе остался к этим заверениям глух. А вскорости в Армению пришла и ещё одна новость – разгневанный Азкерт вызвал мятежных нахараров и не уследившего за ними марзпана в свою резиденцию в Нишапуре. Хорошего никто ничего от этого не ждал, но все вызванные отправились в путь, потому что подготовка к войне ещё была не завершена. И в Нишапуре, оказавшись в заключении, под угрозой мучительной казни все армянские узники, невзирая на клятву, вынужденно и притворно отреклись от веры, но только за тем, чтоб им позволили вернуться домой. В Армению их и вправду вскоре отпустили, но с несколькими «но»…

Отрывки:

О послании Вардана Мамиконяна к царю Иверии:

«…Царь развернул и, увидев, что послание написано по-армянски, передал толмачу. Толмач пробежал письмо глазами, еще раз – уже медленней – перечел его и, заучив содержание, начал переводить вслух:

– «Царю Иверии от Спарапета армян Вардана Мамиконяна привет великий!

Государь, насколько ведомо мне, и в Иверию послал царь персов Азкерт повеление отречься от веры христианской и принять огнепоклонство. Хорошо зная многоопытность твою и полагаясь на великую мудрость твою, я уверен, что ты хорошо понимаешь, к чему приведет наши страны принятие такого повеления. Мы, армяне, отвергли требование царя и составили ответное послание. Если ныне и ты, государь, вместе с народом твоим решишь отвергнуть это злокозненное требование, то просим без промедлений поставить нас в известность о решении вашем, ибо грозен час и промедление гибелью веем нам грозит.

Спарапет армян Вардан».

Царь хранил молчание, не отводя пристального взора от посла.

– А что делает марзпан? – спросил он, наконец.

– Прилагает усилия завершить спор миром, – ответил сепух.

– Миром? – покачав головой, вымолвил царь. – Когда же это был угоден мир царям Персии? Не бывает мира с волком! Сказал бы, что он – марзпан, и поступает как марзпан…

– А как Спарапет? В добром ли здоровье? – помолчав, спросил он с улыбкой. – Сильно разгневан, да?..

Советник кинул многозначительный взгляд на царя.

– Этот человек не знает покоя! – задумчиво промолвил царь. – И вот снова у него повод к тревоге… Эх, не впервые персидская змея свертывается в кольцо и ложится нам на грудь! Вон персидский гарнизон засел в Тбилиси, на полдороге между Мцхетой и Цуртавом… Шагу нельзя нам сделать. О каком мире может идти речь? – вдруг воскликнул он с прорвавшимся гневом. – О каком мире, если приходится прятать свое войско от врага, который вторгся в нашу страну? А у вас разве не то же самое? Разве не стоят персидские гарнизоны и в ваших крепостях?..

– Мы, армяне, решили сопротивляться! – спокойно произнес сепух. – Мы все дали клятву и готовы принять войну, если нам ее навяжут.

– Трудное дело война!.. – покачал головой советник. – Пронеси, господи, такую беду…

– Другого выхода нет у них, – возразил царь. – Да избавит их господь!.. Но едва ли, – войны не миновать… Он опустил глаза и долго молчал, задумавшись.

– Ну что ж, ответ мы напишем! – наконец, вымолвил он. – Князья наши изучают указ царя персов и обсуждают ответ. Молю господа, чтобы даровал он нам разум и указал путь к единодушию! Армяне – братья нам. Их борьба – наша борьба. Будем надеяться, что с божьей помощью придем к общему решению.

– Я буду ждать ответа в Мцхете, государь, – промолвил сепух.

– Будешь ждать здесь? Нет, лучше не жди. Ты, я знаю, должен увидеться (если еще не виделся) с бдэшхом Ашушей. Поезжай к нему в Цуртав.

– Я должен вручить и ему послание от Спарапета, – подтвердил сепух, не желая ничего скрывать от царя и одновременно подчеркивая, что предпочтение было оказано царю и послание было вручено ему первому.

– Передай, пусть бдэшх прочтет, обдумает. Он человек разумный!.. -кивнул царь. – Пока съездишь к нему и вернешься, будет готов и наш ответ. А может быть, бдэшх и сам приедет сюда… Ну, это выяснится потом, – сказал он, взглянув на советника.

Скрестив руки на груди, советник молча поклонился…».

И об отъезде из Нишапура после «ложного отречения» и пира с царем царей:

«…Васак беседовал с сыновьями о своих планах. За эти последние два дня он стал необычайно общительным и поведал детям неожиданную новость: он берет их с собой в Сюник.

– Ах, отец, ведь я так стосковался по дому, матери, замку, родине! – запрыгал Нерсик.

– Ну, готовьтесь, завтра выезжаем! – приказал Васак.

– Но зачем же ты привез нас сюда? – спросил Бабик.

– Ну что ж, вы повидали мир, чужие края…

– Ничего хорошего мы не видели, – возразил Бабик. – Видели поклонение солнцу и огню, наглотались дыма от атрушанов…

– Об этом молчи! – оборвал Васак, сурово взглянув на сына.

– Молчу. Поговорим дома.

В этот момент вошел дворецкий Михрнерсэ: его господин приглашал Васака к себе. Васак пошел весьма охотно: его радовало расположение Михрнерсэ, достигнутое за последние дни. Он прилагал все усилия, чтоб еще белее подогреть это расположение, утвердить его и использовать.

Михрнерсэ был серьезен и задумчив. Он улыбнулся Васаку своей гримасой и вновь принял серьезное выражение. Это было плохим предзнаменованием.

– Я вызвал тебя для небольшого сообщения. Повелитель требует заложников.

– Заложников?.. – переспросил Васак, еще не совсем понявший всю серьезность этого заявления.

– Ну да, заложников. Обыкновенных заложников! Это простой и распространенный обычай. Он спросил у меня, кого из нахараров оставить заложником. А я сказал ему: «Поскольку это не имеет особого значения, пусть считаются заложниками сыновья марзпана. Они прибыли, чтоб получить воинское образование и, стало быть, все равно остаются. Так зачем же нам задерживать у себя нахараров?»

У Васака перехватило дыхание. Едва сохраняя хладнокровие, он спросил:

– Но если таков обычай, то ведь можно взять заложников и из числа нахараров?..

– А к чему держать нахараров здесь, когда у них есть дела в Армении? Да и Вардан скорей пожертвует жизнью, ко не останется заложником и не даст никого из своих! Впрочем, зачем нам лишние заботы? Мы возьмем заложников у вполне преданного нам человека! К чему брать у людей сомнительных? А преданнее всех, конечно, ты, государь марзпан. Да это и мне приятней: ведь я Бабика и Нерсика люблю, как собственных сыновей. Они останутся у нас, будут обучаться воинскому искусству, а ты в Армении посвятишь себя нашему делу. Мы же знаем друг друга, друг другу доверяем. Ты – одно, нахарары – другое! Да, заложником остается ведь и бдэшх Ашуша.

– Ашуша?! – содрогнулся Васак.

– Ну да! Царю царей так угодно. Уж не знаю, зачем он повелел так…

Васак чувствовал, что задыхается. Он ответил:

– Я безмерно счастлив, что ты так доверяешь мне… Я привез Бабика и Нерсика не только для того, чтоб дать им воинское воспитание, но в дар тебе… Однако…

– Они и будут жить при мне. Я не отпущу их никуда, не дам им терпеть какие-либо лишения – нет, нет! Они получат у меня хорошее воспитание! Ну, очень, очень рад, что и ты радуешься вместе со мной. Итак, вы выезжаете завтра. До завтра твои сыновья с тобой, после твоего отъезда они – мои сыновья. Иди же побудь с ними, успокой свою грусть, приласкай их, сын мой!..

Васак старался сохранить непринужденность, прощаясь с Михрнерсэ. Но в лагере, увидев сыновей, он почувствовал страшную, неописуемую боль в груди. Он как будто только сейчас почувствовал, как сильно любит их, и любит еще сильней потому, что теряет их: ведь еще неизвестно, как продвинется в Армении дело с отречением, как поведет себя армянский народ и сами нахарары. Сможет ли он убедить их, чтоб они подольше придерживались притворного своего отречения, хотя и оставаясь христианами в душе, и не мешали ему продвигать отречение от веры в Армении?..

– Что сказал тебе Михрнерсэ, отец? – спросил Нерсик. Васак молчал, с глубокой тоской глядя на сына.

– Не видишь? Что-то скверное сказала ему эта старая лисица! – вмешался Бабик.

Васак вызвал слуг и велел подать коня.

– Уезжаешь, отец? – спросил Нерсик. Васак молчал.

– Тогда и мы будем готовиться, отец!

Васак, вновь не ответив ни слова, быстро вышел и уехал в лагерь, к Гадишо…».

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Начну, пожалуй, с хорошего. Во-первых, в плюсы я, как обычно, возвожу то, что книга иллюстрирует не самые известные события не самого привлекательного для авторов художественной литературы региона. И лично для меня было приятной неожиданностью то, что Д. Демирчян уделил внимание не только Армении и Персии, но и Иберии. Во-вторых, если слить всю воду, то получается, в принципе, довольно последовательное, пошаговое освещение событий, которые привели к восстанию 450-451-х годов, и того, что было дальше. Ну и третье – противоречивый образ Васака Сюни. К нему я ещё вернусь.