Торг в пределах неразумного

предстоит в ближайшие дни ехать смотреть один крайне удачный вариант загородного дома на окраине одного из неплохих поселков. до центра миллионника 20 минут, до работы 10

сам дом обычный свежачок из бруса толком без отделки, но это не страшно, коммуникации все есть. сам участок интересен ибо без соседей и на возвышенности. но стоит на 700к дороже чем мой бюджет, а именно 4.200. тогда как у меня 3.500

как эти 700к сторговать? какие аргументы приводить? возможно ли человека уговорить продать настолько дешевле? мои аргументы на данный момент, что

1) пока ставки еще относительно высокие(озон банк 22 вроде процента у меня лежат) можно отбить сторгованное за месяцев 7-8.

2) любителей таких домов крайне мало, я думаю им самим не сильно понравилась такая жизнь, ибо в нем нужно работать, а зимой заводить каждый день бензиновый снегоочиститель, а я вот он здесь, пусть и с меньшим бюджетом, но готов очень быстро выйти на сделку и отдать кэш наличкой.а следующий покупатель, учитывая небольшое количество просмотров может быть и через год, из чего вытекает следующий аргумент

2) инфляция. нынешние 4 не будут через год равными по платежеспособности. предугадать ничего не возможно. возможно ставка осыпется и люди наоборот ломанутся скупать недвигу, но все же это далеко не однушка в центре города, а дом на окраине поселка( не путать с полувымершей деревней без ничего) от которого до ленты и леруа 20 минут. но на машине само собой они опять же есть не у всех , и семья что будет брать такой дом в адеквате должна будет иметь их минимум две, причем внедорожник один из них. сам думаю в дальнейшем второй машиной лифтованную ниву брать для вылазок зимой

ну пока так, может еще что придумаете

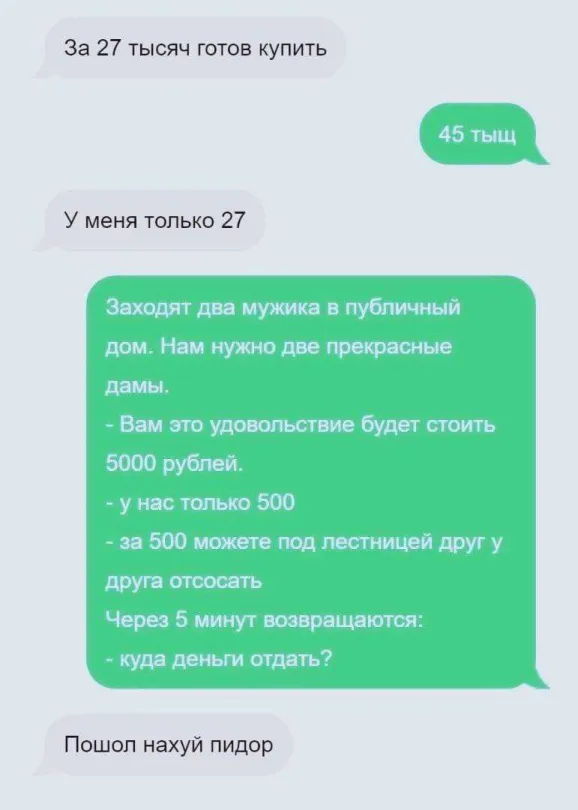

Ответ на пост «Заходят...»1

продавал комп как то на авито, выставил за 150К т.к с учётом б/у он так и стоил, в то время как новый такой же 250К. ну в общем писали конечно всякие персонажи, но один меня вырубил прям сразу, "готов забрать за 55К" пишу за 55К не пойдёт я указал цену в 150К и расписал ему про детали с того же авито по ценам, чувак отвечает "готов прямо сейчас за 55, забрать и не больше. в общем отклонил его ЩЕДРОЕ предложение. а через неделю комп успешно купили за 150К, а этот персонаж оказывается всё время следил за объявлением, после продажи выкатил мне претензию, мол типа он первым откликнулся и дал честную цену в 55К, а ему отказали.

вот такие вот бывают персонажи

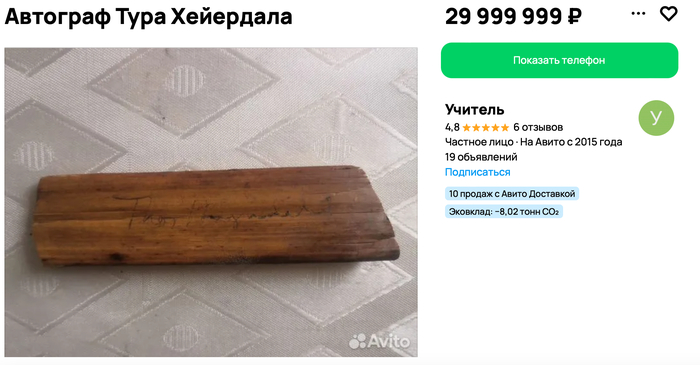

Загадочный миллион за булыжник

На Авито вечно кто-то что-то продаёт. Велосипеды, старые советские часы, детские пинетки за 150 тысяч «потому что они в стиле лофт». Но иногда там встречаются такие объявления, что хочется взять телефон, позвонить и просто... спросить: «А вы серьёзно?»

Так и сделали ребята с канала «Старатели». Это у них такая рубрика — звонят по самым странным объявлениям, связанным с артефактами, антиквариатом, "вещами с историей". В этот раз решили попробовать купить метеорит. Настоящий. За 10 миллионов.

Продавец, Алексей, уверяет, что нашёл его на косе в Пензенской области. Место, говорит, особенное — там акульи зубы валяются, мезозойская эра, всё как полагается. Метеорит, мол, с песком слился, ржавый, тяжёлый и несомненно внеземного происхождения. Даже возит с собой — как амулет на удачу. Пока удачи особо не принесло, но камень с собой. В сумке. Может быть.

На предложение сделать экспертизу — отмахивается: времени нет, желания тоже. Да и зачем? Он же сам видит — метеорит. Камень, к которому прилип песок. Ну а что ещё это может быть?

Следующее объявление — камень с окаменелостью. Маленький такой, с намёком на улитку. Продавец Матвей нашёл его у дома. То ли в Ленинградской области, то ли в Вологодской — точно не помнит. Камень, как водится, выставлен с шутливым ценником — но торг «возможен», хотя и не особенно. Особо он сам не знает, что за существо внутри, но уверяет — это точно не просто булыжник.

Третий эпизод — особый. Памятная купюра ЧМ-2018. Та самая пластиковая банкнота с мальчиком и мячом, которую в своё время раздавали в банках на сдачу. Тогда она стоила 100 рублей. Сейчас — 11,5 миллионов. Потому что... потому что кто-то где-то выставил за столько. Продавщица объясняет: купила в банке, хранила в чехольчике, а теперь решила «подождать, когда цена станет очень-очень высокой». Ну или оставить детям.

И финал — роскошный. Автограф Тура Хейердала. На папирусе. Или на куске его плота «Кон-Тики». Или на базальте. Продавец не уверен, из чего именно сделана эта реликвия, но зато уверен в цене: 30 миллионов. Документов, подтверждающих подлинность, нет, но есть мнение «одного человека, который разбирается в антиквариате» — он глянул и сказал: да, вещь стоящая.

И вот ты сидишь, слушаешь все эти истории и думаешь: а может, у тебя на балконе тоже лежит камень с Плутона? Или у бабушки в комоде завалялся автограф Д’Артаньяна на шпаге?

Иногда кажется, что весь российский антиквариат живёт на Авито. Просто никто пока не догадался купить.

Бизнес по РУССКИ

Купец...

До Петра I торговлей занималась так называемая гостиная сотня — высший слой русских гостей, в основном знатные и богатые землевладельцы, которые получили свидетельства на торговлю от царя. Слово «купец» появилось при Петре Первом: он повелел всем, кто занимался торговлей, вступать в купеческие гильдии.

Официально вступившие в гильдии — по сути, купеческие профсоюзы — купцы, как и члены их семей, освобождались от многих повинностей, не подвергались телесным наказаниям, могли получать чины и награды. Так начало формироваться купеческое сословие с особыми привычками и жизненным укладом.

Уже позже русское купечество стало пополняться крестьянами и мещанами. К слову, подчёркивать свои трудовые корни считалось хорошим тоном: указывая сословную принадлежность при ревизиях, многие продолжали упорно писать «такой-то, крестьянин, купец 2-й гильдии». При этом обращаться к членам гильдий нужно было исключительно «Ваше степенство».

На Руси ценились заморское оружие и дорогие украшения, специи и редкие породы дерева. А на экспорт шли русские меха: соболь, куница, чернобурка, — причём по высоким ценам. Одна чернобурая лисица в XVII веке стоила 8 рублей — как четыре рабочие лошади, потому что её мех блестел даже в темноте. Вся европейская знать носила русские шубы.

Купцы торговали всем, что дают бескрайние леса и поля: зерном, мёдом и пенькой — дикой коноплёй для производства канатов и ткани. Иностранцы охотно закупали корабельные сосны, дубы, осины — уже в Средние века дерева в Европе стало не хватать. К тому же русская торговля процветала благодаря посредничеству между Западом и Востоком: через русские земли пролегали Великий шёлковый путь и путь из варяг в греки.

Первый большой торг был устроен в конце XIV — начале XVI века на реке Мологе в Холопьем городке, сейчас эти места затоплены Рыбинским водохранилищем. Туда, где Молога впадает в Волгу, съезжались немцы, поляки, греки, армяне, персы, итальянцы, турки. Судов было столько, что они запружали всю Волгу — 500–600 метров в ширину, по ним можно было перейти с берега на берег. На берегах стояли шатры, где торговые люди с разных концов света обменивался товарами и везли домой то, чего в их краях не видывали.

СТАНОВЛЕНИЕ КУПЦА.

Для вступления в гильдию требовалось доказать наличие капитала и заплатить взнос. Чтобы получить гильдейское свидетельство, крестьянину нужно было пройти несколько бюрократических процедур:

Договориться с владельцем земли, на которой он жил, о выкупе из крепостной зависимости.

Обсудить с общиной, которая будет нести больше расходов после его ухода, как всё компенсировать.

Заручиться поддержкой купеческого сообщества того города, в котором крестьянин собирался вступать в гильдию, и заручиться его поддержкой.

Подать заявку в Сенат через казённую палату этого города — налоговое учреждение, взимавшее пошлину.

При подаче заявки указывался капитал, от его размера зависело, в какую гильдию попадёт новоявленный купец.

С 1807 года в первую гильдию шли предприниматели с капиталом 50 000 рублей, во вторую — 20 000, в третью — 8 000. По приблизительным подсчётам современный эквивалент 10 000 рублей XIX века — около 5 млн.

Купцы первой гильдии могли вести заграничную торговлю, владеть морскими и речными судами, имели право свободно передвигаться по стране — так называемая паспортная льгота.

Купцы второй гильдии могли владеть только речными судами. Кроме того, купцы первых двух гильдий могли иметь в собственности фабрики и заводы, освобождались от телесных наказаний и от рекрутской повинности, как и их дети, вписанные в свидетельство.

Купцы третьей гильдии могли вести мелкую торговлю, содержать трактиры и постоялые дворы, заниматься ремеслом.

Подтверждать купеческое свидетельство нужно было ежегодно, выплачивая гильдейский сбор — как правило, 1% от капитала. Свидетельство давало право на торговлю в той местности, в казённой палате которой оно было заверено. В него вписывались все члены семьи, кто не торговал от своего имени, чтобы освободить их от уплаты налогов и податей.

Из сословия в сословие можно было перейти только во время ревизии податного населения, проходившей нерегулярно. А до следующей ревизии, которую можно было ждать до 15 лет, крестьянин, занимавшейся торговлей, должен был платить налоги и как купец, и как крестьянин. Таким образом, кандидаты в купцы обычно были очень богатыми людьми.

Мелкие торговцы, мещане или крестьяне по знакомству или родству посылали своих детей жить на дворе у купцов — мальчиками, которые выполняли мелкие поручения. Подросшие мальчики переходили в разряд молодцов, которые уже сидели в лавке, отвечали за товар и деньги. А бок о бок с ними часто работали купеческие сыновья и племянники.

В купеческой усадьбе обязательно была молодцовская — большая комната, где спали и ели молодцы — младшие приказчики, будущие сидельцы в лавках, а может быть, и совладельцы хозяйского дела. В 10–12 лет им уже поручали шнуровые книги для учёта товаров, а в 14–15 — путешествия по торговым делам.

Купеческое дело с самого начала было наследственным, его передавали в семье по старшинству. Капитал доверяли, как правило, только кровным родственникам, предпочитая их даже более деловитым и умелым, но не родным людям.

Георгий Манаев

Кандидат исторических наук, автор