ВС РФ в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожены пять бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Ранее российские военные сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины 22 февраля.

Источник: ТАСС.

"Ястреб"

В 1960 году на вооружение армии США был принят новый зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK. Эксплуатация этих систем в американских вооруженных силах продолжалась до начала двухтысячных годов, когда они были полностью вытеснены более современными средствами поражения воздушных целей. Тем не менее, зенитные комплексы HAWK различных модификаций до сих пор используются в нескольких странах. Несмотря на возраст, ЗРК семейства MIM-23 до сих пор остаются одними из самых распространенных систем своего класса.

Работы по созданию нового зенитного ракетного комплекса стартовали в 1952 году. В течение первых двух лет научно-исследовательские организации Соединенных Штатов изучали возможность создания ЗРК с полуактивной радиолокационной системой наведения и выясняли, какие технологии необходимы для появления подобной военной техники. Уже на этом этапе программа создания системы ПВО получила свое название. В качестве обозначения для перспективного зенитного комплекса был выбран бэкроним слова Hawk («Ястреб») – Homing All the Way Killer («Перехватчик, управляемый на всем протяжении полета»).

Предварительные работы показали существующие возможности американской промышленности и позволили начать разработку нового ЗРК. В середине 1954 года Пентагон и несколько компаний подписали контракты на разработку различных компонентов комплекса HAWK. В соответствии с ними фирма Raytheon должна была создать управляемую ракету, а от компании Northrop требовалось разработать все наземные компоненты комплекса: пусковую установку, радиолокационные станции, систему управления и вспомогательные машины.

Первые испытательные пуски ракет новой модели прошли в июне 1956 года. Испытания ЗРК HAWK продолжались в течение года, после чего разработчики проекта приступили к исправлению выявленных недостатков. Летом 1960 года американское военное ведомство приняло новую зенитную систему на вооружение под обозначением MIM-23 HAWK. Вскоре начались поставки серийных комплексов в строевые части. Позже в связи с началом производства новых модификаций базовый зенитный комплекс получил обновленное обозначение – MIM-23A.

В состав зенитного комплекса HAWK были включены управляемая ракета MIM-23, самоходная пусковая установка, радиолокационные станции обнаружения и подсвета целей, радиолокационный дальномер, пост управления и командный пункт батареи. Кроме того, расчет ЗРК располагал рядом вспомогательной техники: транспортными и заряжающими машинами различных моделей.

Аэродинамический облик ракеты MIM-23 был сформирован на ранних стадиях работ над проектом и с тех пор не претерпевал никаких серьезных изменений. Управляемая ракета имела длину 5,08 метра и диаметр корпуса 0,37 м. В хвостовой части ракеты имелись Х-образные крылья размахом 1,2 м с рулями по всей ширине задней кромки. Стартовая масса ракеты – 584 кг, 54 кг приходились на осколочно-фугасную боевую часть. Характеристики ракеты MIM-23A, оснащенной твердотопливным двигателем, позволяли атаковать цели на дальностях 2-25 км и высотах 50-11000 м. Вероятность поражения цели одной ракетой заявлялась на уровне 50-55%.

Для слежения за воздушным пространством и обнаружения целей в состав ЗРК HAWK была включена радиолокационная станция AN/MPQ-50. В ходе одной из первых модернизаций в состав оборудования зенитного комплекса была введена РЛС обнаружения маловысотных целей AN/MPQ-55. Обе радиолокационные станции оснащались системами синхронизации вращения антенн. С их помощью удалось ликвидировать все «мертвые зоны» вокруг позиции РЛС. Ракета MIM-23A оснащалась радиолокационной полуактивной системой наведения. По этой причине в состав комплекса HAWK был введен радиолокатор подсвета цели. Станция подсвета AN/MPQ-46 могла не только обеспечивать наведение ракеты, но и определять дальность до цели. Характеристики радиолокационных станций позволяли производить обнаружение бомбардировщиков противника на расстоянии до 100 километров.

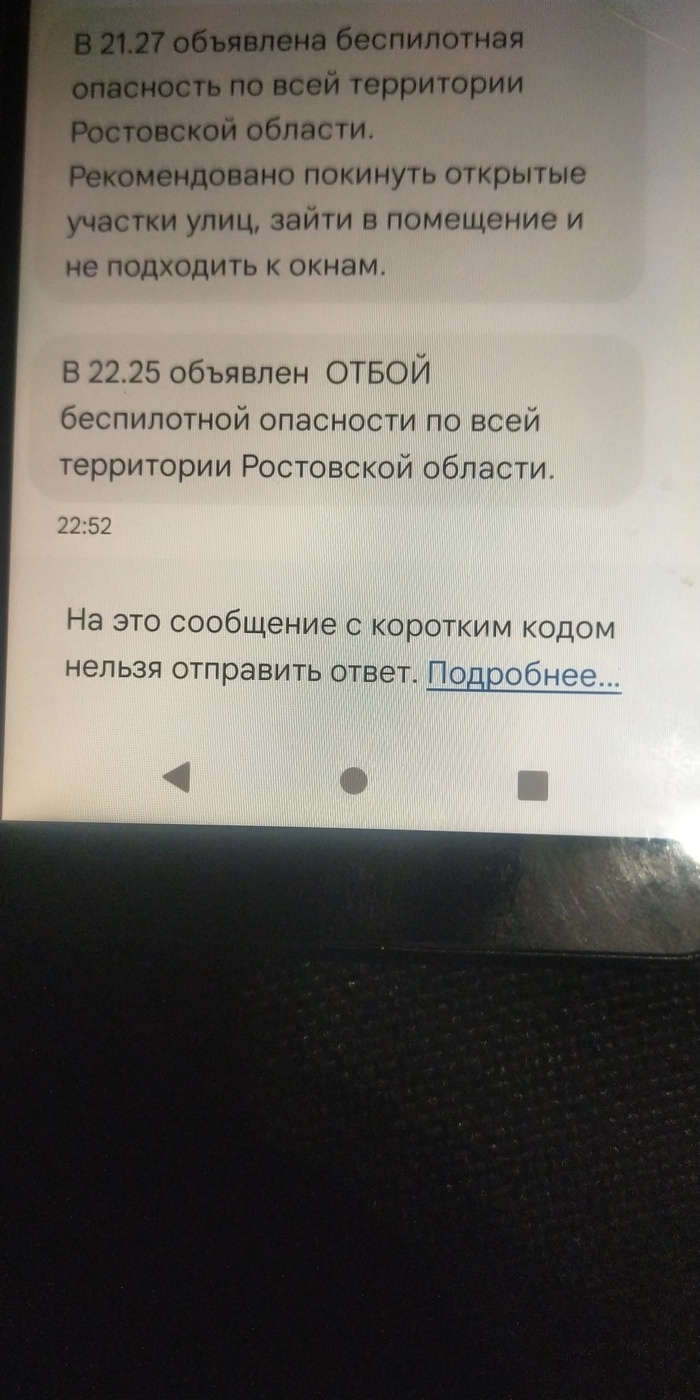

Для новых ракет была создана пусковая установка с тремя направляющими. Эта система могла выполняться как в самоходном, так и буксируемом вариантах. После обнаружения цели и определения ее координат расчет зенитного комплекса должен был развернуть пусковую установку в направлении цели и включить локатор подсвета. Головка самонаведения ракеты MIM-23A могла захватывать цель как до запуска, так и в полете. Наведение управляемого боеприпаса производилось по методу пропорционального сближения. При приближении ракеты к цели на заданное расстояние радиовзрыватель давал команду на подрыв осколочно-фугасной боевой части.

Для доставки ракет на позицию и снаряжения пусковой установке была разработана транспортно-заряжающая машина М-501Е3. Машина на легком гусеничном шасси оснащалась заряжающим устройством с гидравлическим приводом, позволявшим помещать на пусковую установку три ракеты одновременно.

Зенитный ракетный комплекс MIM-23A HAWK наглядно показал возможность создания системы этого класса, использующей полуактивное радиолокационное наведение. Однако несовершенство компонентной базы и технологий сказывалось на реальных возможностях комплекса. Так, базовый вариант HAWK мог одновременно атаковать лишь одну цель, что соответствующим образом сказывалось на его боевых возможностях. Другой серьезной проблемой был малый ресурс электроники: у некоторых модулей, использовавших электронные лампы, наработка на отказ не превышала 40-45 часов.

Зенитный комплекс MIM-23A HAWK значительно повысил потенциал противовоздушной обороны американских войск, однако имеющиеся недостатки ставили под вопрос его дальнейшую судьбу. Требовалось провести модернизацию, способную вывести характеристики систем на приемлемый уровень. Уже в 1964 году стартовали работы по проекту Improved HAWK или I-HAWK («Улучшенный HAWK»). В ходе этой модернизации предполагалось значительно повысить характеристики ракеты, а также обновить наземные компоненты комплекса, в том числе с использованием цифровой аппаратуры.

Основой модернизированного ЗРК стала ракета модификации MIM-23B. Она получила обновленное радиоэлектронное оборудование и новый твердотопливный двигатель. Конструкция ракеты и, как следствие, габариты остались прежними, однако увеличилась стартовая масса. Потяжелев до 625 килограммов, модернизированная ракета расширила свои возможности. Теперь дальность перехвата находилась в пределах от 1 до 40 километров, высота – от 30 метров до 18 км. Новый твердотопливный двигатель обеспечил ракете MIM-23B максимальную скорость до 900 м/с.

Самым крупным нововведением в радиоэлектронных компонентах ЗРК Improved HAWK стало использование цифровой системы обработки данных, получаемых с радиолокационных станций. Кроме того, заметным изменениям подверглись сами РЛС. По некоторым данным, после доработок в рамках программы I-HAWK наработка радиоэлектронных систем на отказ выросла до 150-170 часов.

Первые зенитные ракетные комплексы новой модификации поступили в войска в 1972 году. Программа модернизации продолжалась до 1978 года. Построенные и обновленные в ходе ремонта комплексы помогли значительно повысить оборонный потенциал войсковой ПВО.

Вскоре после создания проекта Improved HAWK стартовала новая программа под названием HAWK PIP (HAWK Product Improvement Plan – «План улучшения комплекса HAWK»), разделенная на несколько фаз. Первая из них выполнялась до 1978 года. В ходе первой фазы программы зенитные комплексы получили модернизированные РЛС обнаружения целей AN/MPQ-55 ICWAR и IPAR, что позволило увеличить размеры контролируемого пространства.

С 1978 года и до середины восьмидесятых разработчики системы HAWK вели работы второй фазы. РЛС подсвета цели AN/MPQ-46 была заменена новой системой AN/MPQ-57. Кроме того, в наземной аппаратуре комплекса некоторые блоки на основе ламп были заменены транзисторными. К середине восьмидесятых годов в состав оборудования ЗРК I-HAWK была включена оптико-электронная станция обнаружения и сопровождения целей OD-179/TVY. Эта система позволила повысить боевые возможности всего комплекса в сложной помеховой обстановке.

В 1983-89 годах прошла третья фаза модернизации. Глобальные изменения коснулись радиоэлектронного оборудования, большая часть которого была заменена современными цифровыми компонентами. Кроме того, модернизацию прошли радиолокационные станции обнаружения и подсвета цели. Важным нововведением третьей фазы стала система LASHE (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement – «Маловысотное одновременное поражение»), при помощи которой один зенитный комплекс смог одновременно атаковать несколько целей.

После проведения второй фазы модернизации комплексов Improved HAWK было рекомендовано изменить структуру зенитных батарей. Основной огневой единицей ЗРК стала батарея, в составе которой в зависимости от обстановки могло быть два (стандартная батарея) или три (усиленная) взвода. Стандартный состав подразумевал использование основного и передового огневых взводов, усиленный – одного основного и двух передовых. В состав батареи были включены командный пункт TSW-12, информационно-координационный центр MSQ-110, РЛС обнаружения AN/MPQ-50 и AN/MPQ-55 и радиолокационный дальномер AN/MPQ-51. В состав каждого из двух или трех основных огневых взводов входили одна радиолокационная станция подсвета AN/MPQ-57, три пусковые установки и несколько единиц вспомогательной техники. В состав передового взвода помимо РЛС подсвета и пусковых установок включили взводный командный пункт MSW-18 и РЛС обнаружения AN/MPQ-55.

С начала восьмидесятых годов было создано несколько новых модификаций управляемой ракеты MIM-23. Так, ракета MIM-23C, появившаяся в 1982 году, получила обновленную полуактивную головку самонаведения, позволявшую ей действовать в условиях применения противником систем РЭБ. По некоторым данным, эта модификация появилась «благодаря» советским системам радиоэлектронной борьбы, использовавшимся иракскими ВВС во время войны с Ираном. В 1990 году появилась ракета MIM-23E, так же имевшая большую устойчивость к помехам противника.

В середине девяностых годов была создана ракета MIM-23K. От предыдущих боеприпасов семейства она отличалась более мощным двигателем и иными характеристиками. Модернизация позволила довести дальность стрельбы до 45 километров, максимальную высоту поражения цели – до 20 км. Кроме того, ракета MIM-23K получила новую боевую часть с готовыми осколками массой 35 г каждый. Для сравнения, осколки из боевых частей предыдущих ракет весили по 2 грамма. Утверждалось, что модернизированная боевая часть позволит новой управляемой ракете уничтожать тактические баллистические ракеты.

Первые зенитные комплексы HAWK для американских вооруженных сил были изготовлены в 1960 году. Годом ранее США, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение об организации совместного производства новых ЗРК на европейских предприятиях. Немного позже участники этого договора получили заказы от Греции, Дании и Испании, которые должны были получить ЗРК HAWK европейского производства. Израиль, Швеция и Япония, в свою очередь, заказали технику напрямую у Соединенных Штатов. В конце шестидесятых годов США поставили первые зенитные системы Южной Корее и Тайваню, а также помогли Японии с организацией лицензионного производства.

В конце семидесятых годов европейские эксплуатанты занялись модернизацией своих комплексов MIM-23 HAWK по американскому проекту. Бельгия, Германия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды и Франция провели доработку имеющихся систем по первому и второму этапам американского проекта. Кроме того, Германия и Нидерланды самостоятельно улучшили имеющиеся комплексы, оснастив их дополнительными инфракрасными средствами обнаружения целей. Инфракрасную камеру устанавливали на РЛС подсвета, между ее антеннами. По некоторым данным, эта система позволяла производить обнаружение целей на дальностях до 80-100 километров.

Военные Дании пожелали получить комплексы, улучшенные иным способом. На датских ЗРК HAWK были установлены оптико-электронные средства обнаружения и сопровождения целей. В состав комплекса ввели две телекамеры, рассчитанные на обнаружение целей на дальностях до 40 и до 20 километров. Согласно некоторым источникам, после такой модернизации датские зенитчики смогли наблюдать за обстановкой при помощи только оптико-электронных систем и включать РЛС лишь после приближения цели на расстояние, необходимое для эффективной атаки.

Зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK поставлялись в 25 стран Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки. В общей сложности было изготовлено несколько сотен комплектов ЗРК и порядка 40 тыс ракет нескольких модификаций. Немалая часть стран-эксплуатантов к настоящему времени отказалась от систем HAWK по причине их устаревания. К примеру, Корпус морской пехоты США последним в американских вооруженных силах окончательно прекратил использование всех систем семейства MIM-23 в начале двухтысячных годов.Тем не менее, некоторые страны продолжают эксплуатацию ЗРК HAWK различных модификаций и пока не планируют отказываться от них.

Большой интерес представляет судьба комплексов HAWK, поставленных в Иран. В течение нескольких десятилетий иранские военные эксплуатируют некоторое количество систем этого семейства. По некоторым данным, после разрыва с США иранские специалисты самостоятельно провели несколько модернизаций имеющихся ЗРК с использованием доступной элементной базы. Кроме того был создан комплекс Mersad с ракетами нескольких типов, представляющий собой глубокую модернизацию американской системы. Точные сведения об этой иранской разработке отсутствуют. Согласно некоторым источникам, иранским конструкторам удалось увеличить дальность стрельбы до 60 километров.

Несмотря на тот факт, что ЗРК MIM-23 HAWK был разработан в США для вооружения собственной армии, американским войскам так и не пришлось использовать его для уничтожения самолетов или вертолетов противника. По этой причине первый самолет, сбитый ракетой MIM-23, был записан на счет израильских зенитчиков. 5 июня 1967 года ПВО Израиля атаковала собственный истребитель Dassault MD.450 Ouragan. Поврежденная машина могла упасть на территории Ядерного исследовательского центра в Димоне, из-за чего подразделениям ПВО пришлось использовать против нее ракеты.

В ходе следующих вооруженных конфликтов расчеты израильских ЗРК HAWK уничтожили несколько десятков самолетов противника. К примеру, во время Войны Судного дня 75 использованных ракет смогли уничтожить не менее 12 самолетов.

Во время Ирано-иракской войны зенитчики Ирана смогли уничтожить порядка 40 иракских самолетов. Кроме того, от дружественного огня пострадали несколько иранских машин.

Во время этого же вооруженного конфликта свой боевой счет открыла противовоздушная оборона Кувейта. Кувейтские комплексы HAWK уничтожили один иранский истребитель F-5, вторгшийся в воздушное пространство страны. В августе 1990 года, во время иракского вторжения в Кувейт, зенитчики последнего сбили 14 вражеских самолетов, однако потеряли несколько батарей ЗРК HAWK.

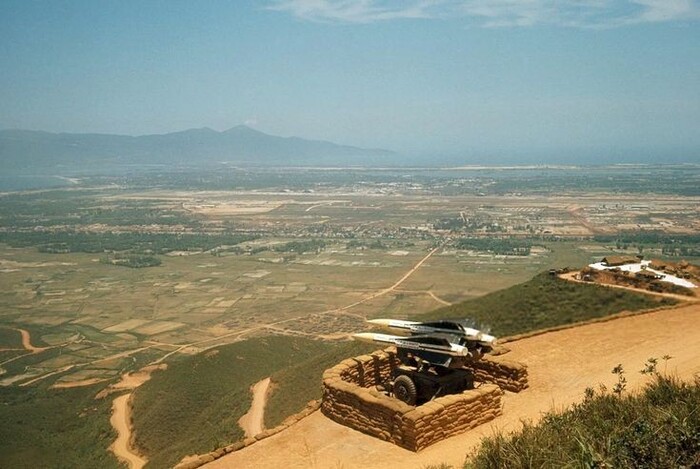

В 1987 году французские вооруженные силы оказывали поддержку Чаду во время конфликта с Ливией. 7 сентября расчет французского ЗРК MIM-23 выполнил успешный пуск ракеты по ливийскому бомбардировщику Ту-22.

В октябре и ноябре 2022 года, а также в октябре 2023 года было заявлено о передаче Испанией в общей сложности 12 пусковых установок комплекса Hawk PIP Фаза III Украине. Передача первых шести пусковых установок состоялась в конце 2022 года, ещё шести пусковых установок и других средств, составляющих батарейный комплект — в сентябре 2024 года. Первые упоминания о боевом применении комплексов Hawk в ходе военного конфликта на Украине датированы концом октября 2023 года.

Зенитный ракетный комплекс MIM-23 HAWK оказался одной из самых удачных систем своего класса. Множество стран выбрали именно эту систему противовоздушной обороны и продолжают ее эксплуатацию до сих пор. Тем не менее, несмотря на все свои заслуги, ЗРК HAWK устарел и нуждается в замене. Многие развитые страны уже давно списали устаревшую технику и поставили на дежурство новые зенитные системы с более высокими характеристиками. По-видимому, подобная судьба скоро ждет и зенитные комплексы HAWK, защищающие небо других государств.

Як-28

Як-28 – многофункциональный сверхзвуковой реактивный самолет. Наибольшее распространение получили версии сверхзвукового фронтового бомбардировщика и истребителя-перехватчика.

Як-28 стал первым в СССР крупносерийным сверхзвуковым фронтовым бомбардировщиком. Самолет серийно выпускался с 1960 по 1972 гг. Всего было выпущено 1180 самолетов различных модификаций, из них 697 собрали в Иркутске на местном авиастроительном заводе.

Для иркутского предприятия данный боевой самолет стал первыми производимым сверхзвуковым самолетом. Производство Як-28 в Иркутске совпало с началом производства военно-транспортного самолета Ан-12, что для небольшого на тот момент среднесерийного предприятия стало настоящим испытанием на прочность. В Иркутске крупными сериями производилось три версии бомбардировщика Як-28, это модификации Як-28Б, Як-28И и Як-28Л, а также учебный самолет Як-28У.

Из-за необходимости монтажа спецоборудования цикл сборки изделий был очень долгим. Каждый комплекс собирался отдельно, после чего подавался точно в срок к самолету той модификации, для которой он планировался. В процессе производства Як-28 в Иркутске были освоены технологические процессы обработки новых материалов: титановых, алюминиевых, магниевых сплавов и фторопластов. В агрегатных цехах были внедрены поточные линии сборки, а в 1962 году был создан специальный лабораторный цех для проверки и входного контроля готовых комплектующих.

Особую сложность при этом представляли летные испытания новой боевой машины. Это было связано с особенностью конструкции Як-28, который обладал «изюминкой» в виде шасси велосипедного типа: основные стойки располагались под фюзеляжем, а подкрыльные стойки – на концах крыльев, все это вместе с переставным (по углу атаки) стабилизатором. Посадка Як-28 производилась сразу на переднее и заднее шасси.

Як-28 был построен по схеме свободнонесущего высокоплана со стреловидным крылом и оперением. Особенностью было шасси велосипедного типа с передней и задней подфюзеляжными основными стойками и парой дополнительных поддерживающих стоек на законцовках крыла. При этом задняя основная стойка шасси была значительно короче передней, поэтому стояночный угол самолета составлял +6 градусов. Двигатели были установлены в мотогондолах, расположенных под крылом.

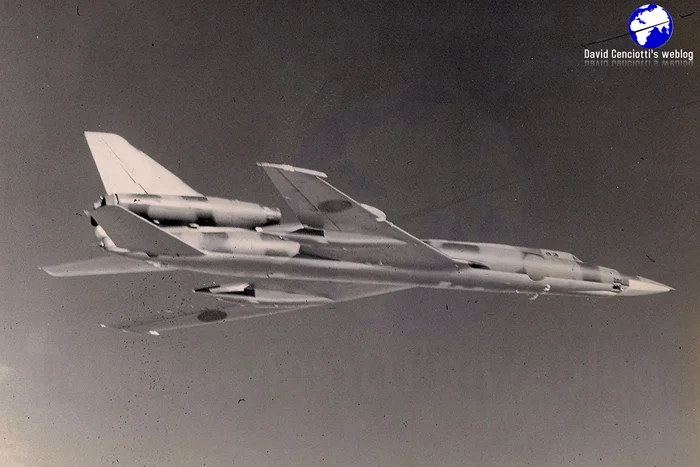

Фюзеляж самолета — типа полумонокок, круглого сечения; ближе к хвостовой части его форма переходила в овал. Фюзеляж обшивался листовыми алюминиевыми сплавами. В передней части фюзеляжа располагалась кабина штурмана, отсек оборудования, кабина летчика и отсек, предназначенный для передней стойки шасси. При этом кабины штурмана, летчика и передний технический отсек формировали единый гермоотсек. В центральной части Як-28 располагался центроплан, бомбовый отсек, топливные баки и отсек задней стойки шасси. В задней части фюзеляжа находились отсек оборудования и отсек тормозного парашюта. На всех модификациях сверхзвукового самолета, за исключением перехватчика (Як-28П, Як-28ПД, Як-28ПМ), рабочее место штурмана располагалось перед местом летчика в кабине с застекленным носом. На перехватчике летчик и штурман располагались друг за другом и их рабочие места закрывались общим сдвижным фонарем, а в носовой части был расположен радиопрозрачный обтекатель РЛС.

Для спасения членов экипажа на самолетах Як-28 устанавливались катапультные кресла К-5МН и К-7МН, соответственно, первое у летчика, второе – у штурмана. На катапультируемом кресле К-7МН в чаше кресла имелась специальная надувная подушка, приподнимающая штурмана для обеспечения удобства работы с бомбовым прицелом. Минимальная высота катапультирования для данных кресел составляла 150 метров.

Силовая установка самолета состояла из пары ТРДФ Р11АФ-300, которые вскоре были заменены на модель двигателя Р11АФ2-300. Эта модификация ставилась также на ранних сериях истребителя МиГ-21. Автоматика двигателей в существенной степени была аналогична той, что использовалась на самолетах типа МиГ-21 (система кислородной подпитки, автоматика запуска, противообледенительная система). На входе мотогондол располагался сверхзвуковой воздухозаборник с регулируемым конусом. Мощности двигателей было достаточно, чтобы обеспечить самолету Як-28 максимальную скорость в 1850 км/ч.

Топливная система самолета состояла из шести топливных баков, в которых находилось топливо Т-1 или ТС. На модификации Як-28Л запас топлива в баках составлял 7375 литров. Помимо этого, под крылом дополнительно можно было разместить два подвесных топливных бака, рассчитанных суммарно на 2100 литров топлива. При этом практическая дальность полета ограничивалась 2070 км.

Хотя сверхзвуковой Як-28 по своим характеристикам на начало 1960-х годов был выдающимся боевым самолетом, летчики относились к нему с некоторой долей недоверия. Как и любой новый самолет, который только-только был освоен промышленностью и запущен в серийное производство, Як-28 обладал достаточно большим количеством скрытых дефектов, как совсем небольших, так и вполне серьезных, на устранение которых было потрачено время. Некоторые из проблем были почти мистическими. К примеру, внезапно вскрылась проблема самолета с несинхронным выпуском закрылков, и на испытаниях не могли понять причину появившейся проблемы. это продолжалось до тех пор, пока в один момент испытатели случайно не обнаружили, что компенсационные пластинки на задних кромках закрылков могут просто загибаться в ту или иную сторону, чем создают вихревой поток, который и «глушил» один из закрылков.

Однажды при совершении перелета Иркутск-Москва группу самолетов Як-28 настигла другая напасть: одновременно у всех машин отказали радиокомпасы. Причина оказалась достаточно банальной — самолеты попали под дождь, и внутрь радиокомпасов проникла вода, а когда самолеты поднялись достаточно высоко, она просто превратилась в лёд.

Все выявленные проблемы достаточно оперативно устранялись, но славу Як-28 заработал первоначально соответствующую. В то же время, по мере насыщения боевых частей новыми самолетами, росло доверие к ним и их возможностям. Обладая хорошей маневренностью, тяговооруженностью и боевой нагрузкой, самолет мог решать стоящие перед ним боевые задачи в любое время суток, на любой высоте и при любой погоде. В конечном итоге стало ясно, что для целей разведки Як-28 был гораздо более универсальным и пригодным самолетом, чем тот же МиГ-21.

Для своего времени Як-28 был хорош. Обладая перечисленными выше качествами, самолет прижился в боевых частях. Со временем советские летчики начали отрабатывать групповые действия самолетов Як-28 в составе вплоть до дивизии включительно. Они тренировались в любое время дня и ночи и при любых метеоусловиях. Боевая подготовка летчиков и штурманов велась достаточно интенсивно, поэтому экипажи бомбардировщиков Як-28 добивались исключительно высоких результатов в точности бомбометания с большой высоты – 12 тысяч метров. Такое бомбометание и было основным способом применения данных бомбардировщиков, которые могли принять во внутренний бомбоотсек до 3000 кг бомб калибра от 100 до 3000 кг. К недостаткам самолета можно было отнести лишь небольшую дальность полета на сверхзвуковой скорости.

Самолеты, которые использовались в разведывательной авиации в конце концов смогли доказать и подтвердить свое превосходство в универсальности применения перед МиГ-21Р, а в плане надежности они превосходили и появившийся позднее самолеты-разведчики Су-24МР, которые первоначально отличались «сырым» комплексом разведывательного оборудования, да и сам самолет Су-24 вышел достаточно сложным в управлении и довольно аварийным. Даже переход на работу с малых высот не привел, как можно было подозревать, к потере боеспособности сверхзвукового многофункционального самолета Як-28: несмотря на небольшую пригодность для подобной работы разведывательного и прицельно-навигационного оборудования, экипажи данных самолетов, выработав соответствующие методики, достаточно уверенно чувствовали себя при полетах у самой поверхности, успешно справляясь с поставленными задачами. При этом в боевых действиях данные самолеты никогда участия не принимали. Лишь во время афганской войны 1979-1989 годов ограниченно использовался самолет-разведчик Як-28Р.

Различные модификации многофункционального сверхзвукового самолета Як-28 использовались в частях на всей территории Советского Союза, а также в составе Западной группы войск, на территории ГДР и Польской Народной Республики, при этом на экспорт самолет никогда не поставлялся. Як-28 несли службу в частях бомбардировочной и разведывательной авиации, а также авиации ПВО. В России эксплуатация данных самолетов была прекращена в 1993 году, в составе ВВС Украины – в 1994 году.

Летно-технические характеристики Як-28

Габаритные размеры: длина – 20,02 м, высота – 4,3 м, размах крыла – 11,78 м, площадь крыла – 35,25 м2.

Нормальная взлетная масса – 16 160 кг.

Максимальная взлетная масса – 18 080 кг.

Силовая установка – 2 ТРДФ Р11АФ2-300 тягой 2х4690 кгс (на форсаже – 2х6100 кгс).

Максимальная скорость полета – 1850 км/ч.

Практическая дальность – 2070 км.

Практический потолок – 14 500 м.

Вооружение – 2х23 мм пушка ГШ-23Я.

Боевая нагрузка – нормальная – 1200 кг, максимальная – 3000 кг.

Экипаж – 2 человека.

Зенитный Ракетный Комплекс "Бук-М2" (9К317)

🚀 Зенитный Ракетный Комплекс "Бук-М2" (9К317) 🛡

📅 Представлен: 2008 год

🌍 Страна: Россия

Основное назначение:

Перехват и уничтожение воздушных целей на средней дальности, в том числе БПЛА и баллистические ракеты

Защита войск и стратегически важных объектов от воздушных атак

Поддержка многоуровневой системы ПВО

Основное вооружение:

Ракеты: 9М317, с радиолокационным наведением 🎯

Дальность поражения: от 3 до 50 км 📡

Высота поражения: от 15 метров до 25 км

Количество целей: Сопровождение до 24 целей и поражение до 6 целей одновременно

Платформа: Мобильная гусеничная платформа ГМ-569 🚛

Скорость: до 65 км/ч 🌪

Дальность хода: до 500 км 📍

Экипаж: 4 человека (командир, оператор, механик-водитель, радист) 👨✈️👨✈️👨✈️👨✈️

Производство: продолжается 🏭

Годы службы: 2008 - настоящее время 📅

#БукМ2 #ЗенитныйКомплекс #ПВО

Взято с Военная Мощь - Танки и Военная Техника

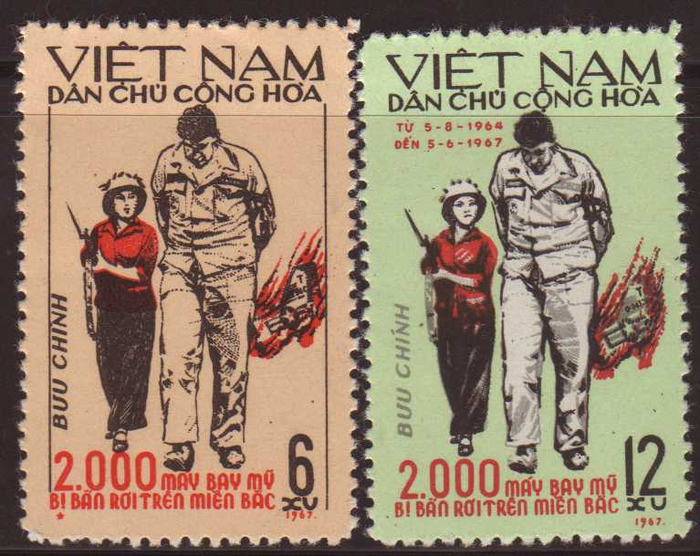

ПВО Демократической республики Вьетнам в войне 1965-73 гг. на вьетнамских почтовых марках

Вот такие занятные вьетнамские картинки, посвященные противовоздушной обороне Демократической республики Вьетнам (ДРВ) от массированных бомбардировок ВВС США в годы Вьетнамской войны, ставшей с той поры событием совершенно легендарным и, я бы сказал, даже эпическим.

Наверное, один из наиболее "распиаренных" эпизодов: миниатюрная девушка-боец северовьетнамского подразделения территориальной обороны с советской винтовкой Мосина наперевес конвоирует пленного американского пилота, который больше ее чуть ли не в два раза:

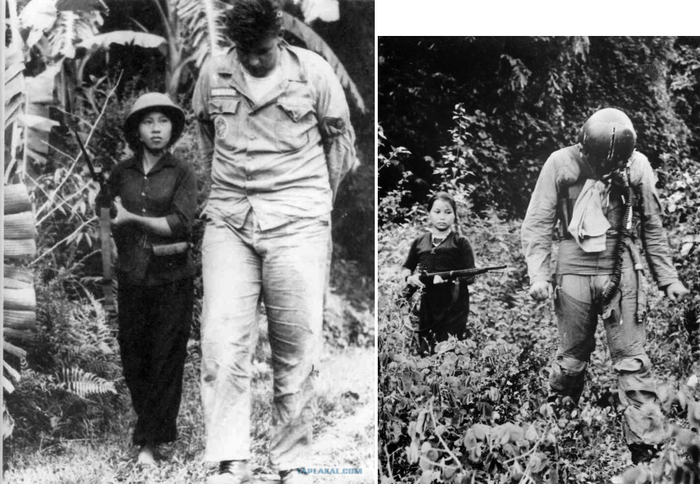

Этот же сюжет активно "засвечен" в фотохронике войны:

Конечно, глядя правде в глаза, надо сказать, что фотографии полу-постановочные. Если было кому снимать, то и у пленного конвой на самом деле был посолиднее: пилот - ценная добыча, и охранять его следует надежно.

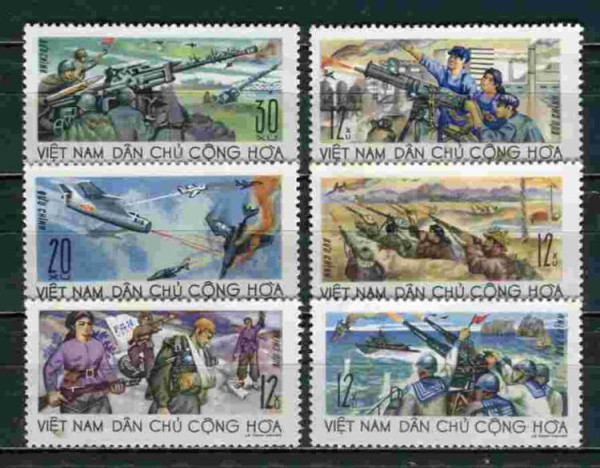

На марках ДРВ разных лет выпуска представлены все основные системы противовоздушного и авиационного вооружения, находившиеся на вооружении Вьетнамской Народной армии и поставленные СССР и другими странами Варшавского договора (например, Чехословакией), а также КНР:

На марках вполне узнаваемы ЗРК С-75 "Двина", наиболее эффективный противник американских самолетов в ДРВ:

Присутствуют истребители Миг -17, основные бойцы северовьетнамского неба (по советским данным, 143 воздушных победы при потере 75-110 своих машин):

Хотя, в принципе, вьетнамские художники могли иметь в виду и китайские истребители J-5 (такое обозначение получил строившийся в КНР по советской лицензии МиГ-17Ф) и J-6 (копия МиГ-19), также активно применявшиеся ВВС ДРВ.

Конечно, представлены различные артсистемы и основная зенитная "мощь" территориальных формирований самообороны - 12,7-мм пулемет ДШК, строчивший в небо с каждого вьетнамского рисового поля... Изредка даже удачно - вьетнамской стороной отмечены несколько случаев, когда так были сбиты реактивные самолеты ВВС США, и множество фактов поражения из ДШК вертолетов:

Американская авиационная техника, как и положено "вражьей силе", изображена на вьетнамских марках достаточно схематично и, как правило, уже падает и взрывается:

Обратите внимание, что основные модели применявшихся США во Вьетнамской войне боевых самолетов подписаны на этих силуэтах (кстати, вполне достоверно прорисованных - ИМХО), видимо, для узнаваемости.

Раскрыта и тема содержания американских летчиков в плену у ДРВ:

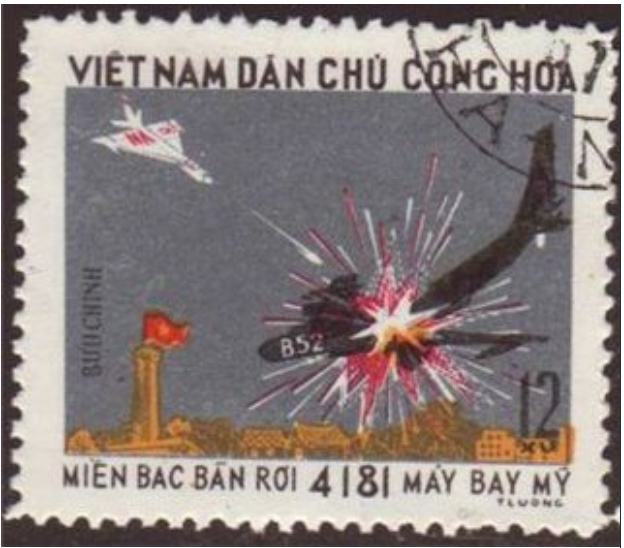

Кстати, хотелось бы поподробнее рассмотреть на эту марку, на которой вьетнамский истребитель сбивает американский стратегический бомбардировщик В-52. Судя по конфигурации крыла, имелся в виду МиГ-21, воевавший во Вьетнаме с 1966 г. и показавший себя наиболее результативным истребителем ВВС ДРВ (по советским данным, до 165 воздушных побед при собственных потерях от 65 до 96 машин):

И в завершение серии - доблестные вьетнамские артиллеристы бьют жестокого врага в небе и на море сразу:

Вероятно, имеется в виду одна из десантных операций, проводившихся ВМС США против сил Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, во время которых, насколько известно, американцами было потеряно немало вертолетов и несколько самолетов (по крайней мере - один, в ходе операции "Старлайт" в августе 1965г.), однако ни одного корабля.

На пока это все, продолжу в следующей серии с марками, изображающими боевые действия сух. войск Вьетнамской Народной армии и южновьетнамских партизан.

_____________________________________________________________________М.Кожемякин.

UPD:

Продолжение: Партизанская война во Вьетнаме 1957-75 гг. на почтовых марках ДРВ

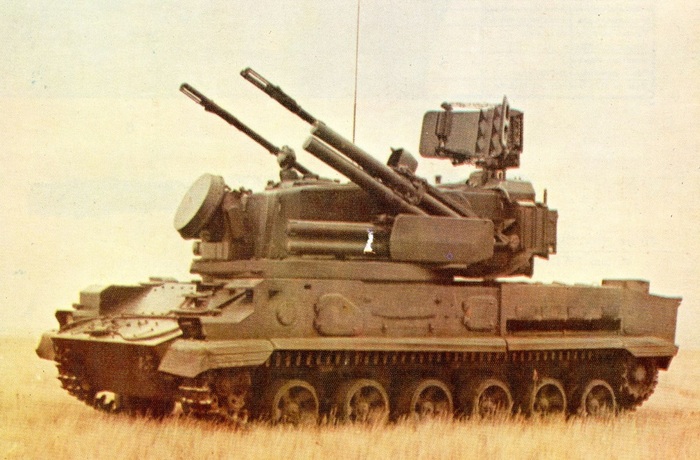

Тунгуска

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22 "Тунгуска" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых частей и подразделений на марше и во всех видах боя, обеспечивает поражение низколетящих воздушных целей, в том числе "зависших" вертолетов. Принят на вооружение в середине восьмидесятых годов. Боевая машина имеет башенную установку с двумя двухствольными 30-мм автоматическими пушками и восемью пусковыми установками с зенитными управляемыми ракетами.

Разработка комплекса "Тунгуска" была поручена Конструкторскому бюро приборостроения (КБП) МОП (главный конструктор А.Г. Шипунов) в кооперации с другими организациями оборонных отраслей промышленности Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 июня 1970 г. и первоначально предусматривала создание новой пушечной зенитной самоходной установки (ЗСУ) на смену известной "Шилке" (ЗСУ-23-4).

Несмотря на успешное применение "Шилки" в войнах на Ближнем Востоке, в ходе этих боевых действий выявились и ее недостатки - малая досягаемость по целям (не более 2 км по дальности), неудовлетворительное могущество снарядов, а также пропуски воздушных целей необстрелянными из-за невозможности своевременного обнаружения. Была проработана целесообразность увеличения калибра автоматических зенитных пушек. Проведенные экспериментальные исследования показали, что переход от снаряда калибра 23 мм на снаряд калибра 30 мм с двух-трехкратным увеличением массы взрывчатого вещества позволяет в 2-3 раза уменьшить необходимое число попаданий для поражения самолета. Сравнительные расчеты боевой эффективности ЗСУ-23-4 и гипотетической ЗСУ-30-4 при стрельбе по истребителю МиГ-17, летящему со скоростью 300 м/с, показали, что при одинаковой массе расходуемого боекомплекта вероятность поражения возрастает примерно в полтора раза, досягаемость по высоте - с 2000 до 4000 м. С увеличением калибра пушек увеличивается и эффективность стрельбы по наземным целям, расширяются возможности использования в ЗСУ снарядов кумулятивного действия для поражения легкобронированных целей типа боевых машин пехоты и др. Переход с калибра автоматических зенитных пушек 23 мм на 30 мм практически не сказывался на обеспечиваемом темпе стрельбы, но при дальнейшем увеличении калибра обеспечить высокую скорострельность было технически невозможно.

ЗСУ "Шилка" обладала очень ограниченными поисковыми возможностями, обеспечиваемыми ее РЛС сопровождения целей в секторе 15:40° по азимуту с одновременным изменением угла места в пределах 7° от установленного направления оси антенны. Высокая эффективность стрельбы ЗСУ-23-4 достигалась лишь при получении предварительного целеуказания от батарейного командирского пункта ПУ-12 (ПУ-12М), который, в свою очередь, использовал данные, поступающие от пункта управления начальника ПВО дивизии, имевшего РЛС кругового обзора типа П-15 (П-19). Только после этого РЛС ЗСУ-23-4 успешно производила поиск целей. При отсутствии целеуказаний РЛС ЗСУ могла осуществлять автономный круговой поиск, но эффективность обнаружения воздушных целей при этом оказывалась менее 20%. В НИИ-3 МО было определено, что для обеспечения боевой автономной работы перспективной ЗСУ и высокой эффективности стрельбы в ее составе должна быть собственная РЛС кругового обзора с дальностью действия 16-18 км (при среднеквадратической ошибке измерения дальности не более 30 м), а сектор обзора этой РЛС в вертикальной плоскости должен быть не менее 20°.

Однако, целесообразность разработки зенитного пушечно-ракетного комплекса вызвала большие сомнения в аппарате министра обороны СССР А.А. Гречко. Основанием для таких сомнений и даже прекращения финансирования дальнейшей разработки ЗСУ "Тунгуска" (в период 1975-1977 гг.) было то, что принятый на вооружение в 1975г. ЗРК "Оса-АК" имел близкую по размерам зону поражения самолетов по дальности (до 10 км) и большие, чем у ЗСУ "Тунгуска", размеры зоны поражения самолетов высоте (0,025-5 км), а также примерно одинаковые характеристики эффективности поражения самолетов. Но при этом не учитывалась специфика вооружения полкового дивизиона ПВО, для которого предназначалась ЗСУ, а также то, что при борьбе с вертолетами ЗРК "Оса-АК" существенно уступал ЗСУ "Тунгуска", так как имел значительно большее работное время - более 30с против 8-10с у ЗСУ "Тунгуска". Малое время реакции ЗСУ "Тунгуска" обеспечивало успешную борьбу с кратковременно появляющимися ("подскакивающими") или с внезапно вылетающими из-за складок местности вертолетами и другими низколетящими целями, чего не мог обеспечить ЗРК "Оса-АК".

В войне во Вьетнаме американцы впервые применили вертолеты, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Стало известно, что оказались успешными 89 из 91 захода вертолетов с ПТУР в атаки на объекты бронетехники, огневые позиции артиллерии и другие наземные цели. Исходя из этого боевого опыта в каждой дивизии США были созданы специальные вертолетные подразделения для борьбы с бронетанковой техникой. Группа вертолетов огневой поддержки совместно с вертолетом-разведчиком занимала укрытую в складках местности позиции в 3-5 км от линии боевого соприкосновения войск. При подходе к ней танков вертолеты "подскакивали" вверх на 15-25 м, поражали танки с помощью ПТУР, а затем быстро скрывались. В результате проведенных исследований было определено, что средства разведки и поражения, имеющиеся у современных танков, как и в целом вооружение, используемое для поражения наземных целей в мотострелковых, танковых и артиллерийских формированиях, не способно поражать вертолеты в воздухе. ЗРК "Оса" могут осуществлять надежное прикрытие наступающих танковых подразделений от ударов самолетов, но они не способны обеспечить защиту танков от вертолетов. Позиции этих ЗРК будут находится на удалении до 5-7 км от позиций вертолетов, которые при атаке танков будут "подскакивать", зависая в воздухе не более 20-30 с. По суммарному времени реакции комплекса и полета ЗУР до рубежа расположения вертолетов ЗРК "Оса" и "Оса-АК" не могли поразить вертолет. ЗРК "Стрела-2", "Стрела-1" и ЗСУ "Шилка" по своим боевым возможностям также были не способны вести борьбу с вертолетами огневой поддержки при подобной тактике их боевого применения. Единственным зенитным средством, способным вести эффективную борьбу с зависающими вертолетами, могла быть ЗСУ "Тунгуска", обладающая возможностью сопровождать танки в составе их боевых порядков, имевшая достаточную дальнюю границу зоны поражения (4-8 км) и малое работное время (8-10 с).

Разработка комплекса "Тунгуска" в целом проводилась КБП МОП (главный конструктор А.Г. Шипунов). Главными конструкторами пушек и ракеты соответственно являлись В.П. Грязев и В.М. Кузнецов. В разработке основных средств комплекса участвовали Ульяновский механический завод МРП (по радиоприборному комплексу, главный конструктор Ю.Е. Иванов), Минский тракторный завод МСХМ (по гусеничному шасси ГМ-352 с системой электропитания), ВНИИ "Сигнал" МОП (по системам наведения, стабилизации линии выстрела и оптического прицела, аппаратуре навигации), ЛОМО МОП (по прицельно-оптическому оборудованию) и другие организации.

Совместные (государственные) испытания комплекса "Тунгуска" проводились с сентября 1980 г. по декабрь 1981 г. на Донгузском полигоне . Комплекс был принят на вооружение Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 сентября 1982 г. Серийное производство комплексов "Тунгуска" и их модификаций было организовано на Ульяновском механическом заводе МРП, пушечного вооружения - на Тульском механическом заводе МОП, ракетного - на Кировском машиностроительном заводе "Маяк" МОП, прицельно-оптического оборудования - в ЛОМО МОП. Гусеничные самоходы (с системами обеспечения) поставлял Минский тракторный завод МСХМ.

К середине 1990 г. комплекс "Тунгуска" был модернизирован и получил обозначение "Тунгуска-М" (2К22М). Комплекс 2К22М с августа по октябрь 1990 г. проходил испытания на Эмбенском полигоне под руководством комиссии, которую возглавлял А.Я. Белоцерковский и был принят на вооружение в том же году.

ЗРПК "Тунгуска" и его модификации находятся на вооружении вооруженных сил России, Белоруссии, Украины, Индии, Марокко, Мьянми, Сирии, Йемена. По некоторым данным комплекс в единичном количестве через ГК "Воентех" в середине 90-х годов был поставлен в Великобританию.

На западе комплекс получил обозначение SA-19 "Grison".

Состав:

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22 состоит из боевых средств, средств технического обслуживания и учебно-тренировочных средств, размещаемых в изделиях 1Р10-1 и 2В110-1.

Боевые средства ЗПРК 2К22 включают в себя батарею зенитных самоходных установок ЗСУ 2С6, состоящую из шести боевых машин.

Средства технического обслуживания ЗПРК 2К22 включают в себя:

машину ремонта и технического обслуживания 1Р10-1,

машину технического обслуживания 2В110-1,

машину ремонта и технического обслуживания 2Ф55-1,

транспортно-заряжающие машины 2Ф77М,

дизельную электростанцию ЭСД2-12,

для проведения технического обслуживания привлекаются также мастерская МТО-АГ-1М (для обслуживания гусеничных шасси ЗСУ 2С6), автоматизированная контрольно-испытательная подвижная станция АКИПС 9В921 (для обслуживания ракет 9М311).

Учебно-тренировочные средства состоят из:

тренировочного устройства 1РЛ912, предназначенного для обучения и тренировки командира ЗСУ и оператора,

тренажера 9Ф810, предназначенного для обучения и тренировки наводчика ЗСУ.

Зенитная самоходная установка ЗСУ 2С6 состоит из гусеничного шасси ГМ 352, на котором установлена башня 2А40. В башне смонтирован радиоприборный комплекс РЦК 1А27, в состав которого входят радиолокационная система 1РЛ144, цифровая вычислительная система 1А26 и система измерения углов качек 1Г30.

Кроме того в башне установлен оптический прицел с системой наведения и стабилизации 1А29, навигационная аппаратура, аппаратура внешней и внутренней связи, включающая в себя радиостанцию Р-173 и аппаратуру внутренней телефонной связи 1В116, средства защиты от оружия массового поражения, противопожарное оборудование, часть которого установлена в гусеничном шасси ГМ-352, средства наблюдения, система вентиляции и обеспечения микроклимата. Бронированный корпус защищает аппаратуру и расчет ЗСУ от поражения пулями калибра 7,62 мм и осколками.

Снаружи башни, в передней ее части установлена антенная колонка станции сопровождения цели, с внешней стороны по бортам корпуса башни расположены направляющие для установки ракет 9М311 и зенитные автоматы 2A38. На крыше башни, в кормовой части, расположена антенная колонка станции обнаружения и целеуказания.

Внутренняя часть башни, по расположению и назначению оборудования, делится на отделение управления, артиллерийский и кормовой отсеки. Отделение управления находится в передней части башни, артиллерийский отсек занимает объем по периметру башни и среднюю часть колпака.

Для обеспечения боевой работы ЗСУ приборный комплекс 1А27 выполняет следующие операции:

поиск, обнаружение и сопровождение воздушных целей;

выдачу сигналов наведения зенитных автоматов;

выдачу сигналов управления ракетой;

выработку текущих значений координат ЗСУ относительно реперной точки;

обеспечивает индикацию на пульте командира ЗСУ режимов работы радиолокационной системы.

Оптический прицел с ситемой наведения и стабилизации обеспечивает поиск, обнаружение, сопровождение воздушных и наземных целей и определение рассогласования между положением ракеты и оптической линией визирования прицельно оптического оборудования. Оптический прицел с системой наведения и стабилизации состоит из системы наведения и стабилизации оптического прицела, прицельно-оптического оборудования и аппаратуры выделения координат.

Наведение ПОО на цель осуществляется приводами СНС ОП по сигналам управления, поступающим с пульта наводчика или от ЦВС.

Средства внешней и внутренней связи обеспечивают связь с внешнем абонентом и между номерами расчета.

Башня 2А40 установлена на гусеничном шасси. По назначению систем и оборудования шасси разделено на отделение управления, отделение под установку башни, моторно-трансмиссионное отделение и отсеки для размешения средств жизнеобеспечения, противопожарного оборудования, силового следящего привода горизонтального наведения, газотурбинного двигателя.

Электропитание ЗСУ осуществляется от СЭП. Источником электроэнергии постоянного тока является генератор постоянного тока, ротор которого приводится во вращение от ГТД или от тягового двигателя. Преобразовательный блок преобразует электроэнергию постоянного тока в электроэнергию трехфазного переменного тока частотой 400 Гц напряжением 220 В, предназначенную для питания аппаратуры ЗСУ.

Силовой следящий привод (СПП) горизонтального наведения предназначен для автоматизированного наведения и стабилизации башни по сигналам ЦПССЮ а также полуавтоматического наведения по сигналам СНС ОП.

СПП представляет собой электрогидравлическую систему автоматического управления.

Машина ремонта и технического обслуживания (МРТО) 1Р10-1. В состав МРТО 1Р10-1 входят специальная контрольно-проверочная аппаратура и оборудование, радиоизмерительные приборы, средства связи, первичные источники электропитания, оборудование, обеспечивающие нормальное функционирование изделия и микроклимат, средства ПАЗ, ПХЗ, ПБЗ, вспомогательное оборудование.

МРТО 1Р10-1 предназначена для проведения технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 и восстановления работоспособности электрорадиоаппаратуры ЗСУ 2С6 путем замены неисправных составных частей исправными из состава группового комплекта ЗИП ЗСУ 2С6.

МРТО 1Р10-1 обеспечивает:

проведение технических обслуживаний изделий 1РЛ144, 1А26, 1А29, 2Э29ВМ, 1Г30, блока Ш1;

восстановление работоспособности изделий 1РЛ144, 1А26, 1А29, 2Э29ВН, 2Э29ГН, 1Г30, электрооборудования изделий 2А40 и блока Ш1 путем замены неисправных блоков, субблоков и элементов навесного монтажа исправными из состава группового комплекта ЗИП ЗСУ;

контроль работоспособности, проверку и настройку отдельных блоков и систем, входящих в состав ЗСУ 2С6.

транспортирование тренировочного устройства 1РЛ912.

Машина технического обслуживания (МТО) 2В110-1. В состав МТО входят оборудование, инструменты и материалы, используемые при проведении технического обслуживания и текущего ремонта ЗСУ 2С6 и его составных частей, радиостанция Р-173, аппарат телефонной связи, приборы ПХЗ и ПАЗ, установка первичного электропитания и средства жизнеобеспечения и микроклимата. МТО предназначена для проведения технических обслуживаний ТО-1 и ТО-2 и восстановления работоспособности механических сборочных единиц ЗСУ 2С6, а также для транспортирования тренажера 9Ф810 и тренировок наводчика из расчета ЗСУ 2С6.

Машина ремонта и технического обслуживания (МРТО) 2Ф55-1. В состав МРТО 2Ф55-1 входят стеллажи с кассетами, в которые уложены запасные части из состава группового комплекта ЗИП изделий 2С6, отдельные составные части одиночных комплексов ЗИП ЗСУ, приборы наблюдения и системы жизнеобеспечения расчета и создания микроклимата в кузове фургона, приборы ПАЗ и ПХЗ. МРТО 2Ф55-1 предназначена для размещения, хранения и перевозки части группового комплекта ЗИП ЗСУ 2С6, а также части номенклатуры одиночного комплекта ЗИП, не размещенной на ЗСУ 2С6. Элементы ЗИП расположены в выдвижных ящиках, закрепленных в каркасах вдоль бортов кузова-фургона.

Транспортно-заряжающая машина 2Ф77М . В ее состав входят электрический кран, маназины для размещения патронных коробов, ложементы для укладки ракет 9М311, машинка для снаряжения патронных лент, радиостанция Р-173, приборы ПАЗ и ПХЗ, приспособления для переноски коробов и приборов ночного видения. Она предназначена для транспортировки боекомплекта патронов в коробах и боекомплекта ракет 9М311; саморазгрузки с грунта или транспортных средств; участии в заряжании, разряжании и дозаряжания ЗСУ 2С6. Одна ТЗМ 2Ф77М обеспечивает обслуживание двух ЗСУ 2С6.

Автоматизированная контрольно-испытательная подвижная станция (АКИПС) 9В921. В ее состав входят специальная контрольно-проверочная аппаратура для проверки ракет 9М311, стандартизованные контрольно-измерительные приборы, аппаратура жизнеобеспечения расчета, электроустановка переменного однофазного тока напряжения 220 В 50 Гц.

Мастерская технического обслуживания МТО-АГ-1М предназначена для текущего ремонта и технического обслуживания в полевых условиях гусеничного шасси ГМ-352 и автомобилей, входящих в состав комплекса 2К22. Оборудование мастерской позволяет производить диагностические, моечно-уборочные, смазочно-заправочные работы, регулировку агрегатов, зарядку аккумуляторных батарей, шиноремонтные, подъемно-транспортные, сварочные, столярные и другие работы по текущему ремонту.

Дизельная электростанция ЭСД2-12 предназначена для использования в качестве внешнего источника электропитания ЗСУ 2С6 при проведении регламентных работ. ЭСД2-12 обеспечивает подачу трехфазного переменного тока частотой 400 Гц напряжением 220 В и постоянного тока напряжением ±27 В (со средней точкой).

ЗСУ 2С6 смонтирована на шасси многоцелевого гусеничного тяжелого транспортера МТ-Т. Гидромеханическая трансмиссия и гидропневматическая подвеска с изменяемым клиренсом обеспечивают высокую проходимость и плавность хода по пересеченной местности.

Огонь из 30-мм пушек 2А38 может вестись с ходу или с места, а пуск ЗУР только с остановки. Система управления огнем - радиолокационно-оптическая. Обзорная РЛС с дальностью обнаружения целей 18км расположена в задней части башни. Перед башней находится РЛС сопровождения целей с дальностью действия 13км. Кроме РЛС в состав системы управления огнем входят цифровая ЭВМ, стабилизированный оптический прицел и углоизмерительные приборы. Время реакции комплекса 6-8с. Боевая машина имеет систему навигации, топопривязки и ориентирования для определения координат. Перезаряжание установки производится из специальной транспортно-заряжающей машины на шасси автомобиля КамАЗ-43101 контейнерным способом. Время перезаряжания ЗСУ ракетами и снарядами - 16мин. Корпус и башня машины изготовлены из цельносварной брони и обеспечивают защиту экипажа от пуль и осколков. Механик- водитель размещается в передней части корпуса машины. Оператор РЛС, командир и стрелок располагаются в башне.

Функционирование боевой машины 2С6 осуществлялось в основном автономно, но не исключалась и работа в системе управления средствами ПВО СВ.

При автономной работе обеспечивались:

поиск цели (круговой - с применением станции обнаружения, секторный - с помощью станции сопровождения или оптического прицела);

опознание государственной принадлежности обнаруженных самолетов и вертолетов с помощью встроенного запросчика;

сопровождение цели по угловым координатам (автоматическое с помощью станции сопровождения, полуавтоматическое - с использованием оптического прицела, инерционное - по данным цифровой вычислительной системы);

сопровождение цели по дальности (автоматическое или ручное - с применением станции сопровождения, автоматическое - с помощью станции обнаружения, инерционное - с использованием цифровой вычислительной системы, по установленной скорости, которая определялась командиром визуально по типу выбранной для обстрела цели).

Сочетание различных способов сопровождения цели по угловым координатам и по дальности обеспечивало следующие режимы работы боевой машины:

по трем координатам цели, полученным от радиолокационной системы;

по дальности до цели, полученной от радиолокационной системы, и по ее угловым координатам, полученным от оптического прицела;

инерционное сопровождение цели по трем координатам, полученным от вычислительной системы;

по угловым координатам, полученным от оптического прицела и установленной командиром скорости цели.

При стрельбе по наземным движущимся целям применялся режим полуавтоматического или ручного наведения вооружения в упрежденную точку по дистанционной сетке прицела. После поиска, обнаружения и опознавания цели станция сопровождения переходила на ее автосопровождение по всем координатам.

При стрельбе зенитными пушками цифровая вычислительная система решала задачу встречи снаряда с целью и определяла зону поражения по данным, поступающим с выходных валов антенны станции сопровождения, из блока выделения сигналов ошибок по угловым координатам и с дальномера, а также из системы измерения углов качек и курса боевой машины. В случае постановки противником интенсивных помех станции сопровождения по каналу измерения дальности (автодальномера) осуществлялся переход на ручное сопровождение цели по дальности, а при невозможности даже ручного сопровождения - на сопровождение цели по дальности от станции обнаружения или на ее инерционное сопровождении. При постановке интенсивных помех станции сопровождения по угловым координатам сопровождение цели по азимуту и углу места осуществлялось оптическим прицелом, а при отсутствии видимости - инерционно (от цифровой вычислительной системы).

При стрельбе ракетами применялось сопровождение цели по угловым координатам с помощью оптического прицела. После пуска ЗУР попадала в поле зрения оптического пеленгатора аппаратуры выделения координат ракеты. По световому сигналу от трассера ракеты в аппаратуре вырабатывались угловые координаты ЗУР относительно линии визирования цели, которые поступали в вычислительную систему. Она вырабатывала команды управления ЗУР, поступающие в шифратор, где они кодировались в импульсные посылки и через передатчик станции сопровождения передавались на ракету. Движение ракеты практически на всей траектории происходило с отклонением от линии визирования цели на 1,5 д. у. для снижения вероятности попадания отстреливаемой целью оптической (тепловой) помехи-ловушки в поле зрения пеленгатора. Ввод ракеты на линию визирования цели начинался за 2-3с до встречи с целью и заканчивался вблизи от нее. При приближении ЗУР к цели на расстояние 1000 м на ракету передавалась радиокоманда на взведение неконтактного датчика. По истечении времени, соответствующего пролету ракетой 1000м от цели, боевая машина автоматически переводилась в готовность к пуску следующей ЗУР по цели. При отсутствии в вычислительной системе информации о дальности до цели от станций сопровождения или обнаружения использовался дополнительный режим наведения ЗУР, при котором ракета сразу выводилась на линию визирования цели, неконтактный датчик взводился через 3,2с после старта ЗУР, а приведение боевой машины в готовность к пуску следующей ракеты осуществлялось по истечении времени полета ракеты на максимальную дальность.

Организационно 4 боевых машины комплекса "Тунгуска" сводились в зенитный ракетно-артиллерийский взвод зенитной ракетно-артиллерийской батареи, состоящей из взвода ЗРК "Стрела-10СВ" и взвода комплексов "Тунгуска". Батарея входит в состав зенитного дивизиона мотострелкового (танкового) полка. В качестве батарейного командирского пункта используется пункт управления ПУ-12М, который был связан с командным пунктом командира зенитного дивизиона - начальника ПВО полка. В качестве последнего использовался пункт управления подразделениями ПВО полка "Овод-М-СВ" (подвижной пункт разведки и управления ППРУ-1) или его модернизированный вариант - "Сборка-М" (ППРУ-1М). В дальнейшем боевые машины комплекса "Тунгуска" должны были сопрягаться с унифицированным батарейным командирским пунктом 9С737 "Ранжир". При сопряжении с комплекса "Тунгуска" с ПУ-12М команды управления и ЦУ с последнего на боевые машины должны были передаваться голосом с помощью штатных радиостанций, а при сопряжении с командирским пунктом 9С737 - с помощью кодограмм, формируемых аппаратурой передачи данных, которой должны были быть оборудованы эти средства. В случае управления комплексами "Тунгуска" от батарейного командирского пункта анализ воздушной обстановки и выбор целей для обстрела каждым комплексом должны были производится на этом пункте. В этом случае на боевые машины должны были передаваться распоряжения и целеуказания, а с комплексов на батарейным пункт - данные о состоянии и результатах боевой работы комплекса. Предполагалось в дальнейшем обеспечить прямое сопряжение зенитного пушечно-ракетного комплекса и с КП начальника ПВО полка с помощью телекодовой линии передачи данных.

K середине 1990 г. комплекс "Тунгуска" был модернизирован и получил обозначение 2К22М "Тунгуска-М". Основными доработками комплекса были введение в его состав новых радиостанций и приемника для связи с батарейным командирским пунктом "Ранжир" (ПУ-12М) и командирским пунктом ППРУ-1М(ППРУ-1), а также замена газотурбинного двигателя агрегата электропитания комплекса на новый - с повышенным ресурсом работы (600 вместо 300 часов).

В модификации "Тунгуска-М1" автоматизированы процессы наведения ЗУР и обмена информацией с батарейным командирским пунктом. В ракете 9М311М лазерный неконтактный датчик цели заменен радиолокационным, что повысило вероятность поражения ракет типа АLCM Вместо трассера установлена импульсная лампа - эффективность повысилась в 1.3-1.5 раза, дальность ЗУР достигла 10 км.

Модернизация системы управления оптическим прицелом, ЦВС и РЛС значительно упрощает процесс сопровождения цели наводчиком с одновременным повышением точности сопровождения и уменьшением зависимости эффективности боевого применения оптического канала от уровня профессиональной подготовленности наводчика. Проводятся работы по дальнейшей модернизации ЗСУ 2С6М1. Введение телетепловизионного канала с автоматом сопровождения обеспечивает наличие пассивного канала сопровождения цели и всесуточность применения ракетного вооружения.

В целом уровень боевой эффективности комплекса "Тунгуска-М1" в условиях помех в 1,3 - 1,5 раза выше по сравнению с комплексом "Тунгуска-М".

"Тунгуска" успела повоевать в Первой чеченской войне, в Сирии и сегодня активно применяется обеими сторонами военного конфликта на Украине.

Тактико-технические характеристики «Тунгуска-М1»:

Зоны поражения по дальности: ЗУР — 2500-10000 м, ЗА — 200-4000 м.

Зоны поражения по высоте: ЗУР — 15-3500 м, ЗА — 0-3000 м.

Максимальная дальность стрельбы по наземным целям — 2000 м.

Дальность обнаружения цели — до 18 км.

Дальности сопровождения цели — до 16 км.

Максимальная скорость поражаемых воздушных целей — до 500 м/с.

Боекомплект: ЗУР — 8 в пусковых установках, ЗА — 1904 30-мм выстрелов.

Масса ЗУР в транспортно-пусковом контейнере — 45 кг.

Масса БЧ ЗУР — 9 кг., радиус поражения — 5 м.

Условия работы комплекса: ЗА — с места и в движении, ЗУР — с коротких остановок.

Продолжение поста «"Дырявый зонтик флота" или как ВМФ РФ не проводил нормальные учения от противокорабельных ракет»18

Крейсер «Маршал Устинов» Северного флота провел учения в Баренцевом море. 07.03.2025

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-МА2» в ходе отражения условной атаки средств нападения осуществил пуски зенитных ракет по воздушным целям. Также зенитными ракетами отработали по надводной цели, морской мишени.

Особое внимание уделялось противодействию безэкипажным катерам и другим роботизированным системам условного противника.

В ходе противолодочного учения, которое проходило в двухстороннем формате, моряки крейсера своевременно обнаружили и классифицировали подводную цель условного противника, в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота.

На завершающем этапе учения экипаж крейсера атаковал подводную лодку условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

В море также были проведены тренировки по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде, а также выполнил задачи по подавлению целей условного противника, находящихся на побережье.

Проведены корабельные учения по борьбе за живучесть по различным сценариям и вводным.

источники:

официальный вк МО РФ

Особое внимание уделялось противодействию безэкипажным катерам и другим роботизированным системам условного противника.