О детском горе

Если бы нам довелось составлять сборник «Сто лучших русских рассказов о детстве», то в него обязательно бы вошёл «Петька на даче» Леонида Андреева. И в десять рассказов вошёл бы. И в пять. И, наверное, даже в три. (Ещё там обязательно был бы рассказ Виктора Драгунского "Девочка на шаре", хотя он уже и так открывает у нас мысленный сборник "Сто лучших русских рассказов о любви".

Ну ничего, пусть будет и там и здесь. Много – не мало. А третий лучший рассказ о детстве назовите вы. Пусть как раз сто наберётся!)

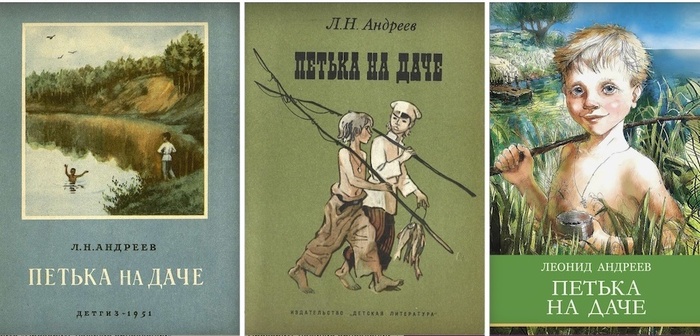

Но вернёмся к "Петьке на даче". Вот тут ниже несколько обложек. Обратите внимание, как в них "дышит почва и судьба". Самый разительный контраст между двумя первыми –дореволюционным "народным" изданием и первым советским. Разные планеты! (Вспоминается, как герои фильма "Свой среди чужих..." орут в финале: "Равенство! Братство! Свобода-а-а!)"

А дальше – раз, и суровые тридцатые годы. «А-атставить свободу!» Пояса затянуты, скромность, скудость, порядок и трудовая дисциплина...

Затем послевоенное издание – эталон зрелого сталинского реализма, "скромненько и со вкусом". Семидесятые – тщательно выверенная эклектика (обратите внимание на шрифт), синтез эпох и стилей. Ну и наше время... Ах, как лоснятся щёчки! Какой мимимишечный мальчуган! А рассказ-то почти трагический…

Десятилетний Петька служит "мальчиком" в парикмахерской, подай-принеси. Он сирота – отца нет, а мать в кухарках где-то далеко, они редко видятся. Его не особо мордуют – могут дать затрещину, но не ужас-ужас. Проблема в другом: Петька, говоря современным языком, страдает от тяжёлой депрессии. Он ничего не хочет, потому что не знает, чего можно хотеть. Живёт в парикмахерской, как в тюремной камере. Что было до неё, не помнит. А что будет после? Да она же и будет. Парикмахерская выходит окнами на один из московских бульваров. На Цветной, вероятно, потому что этот бульвар – место "культурного досуга" городской бедноты. Пьют водку, "сговариваются" с женщинами, потом бьют их. Женщины кричат хриплыми голосами. Каждый день, год за годом Петька видит одно и тоже. Он вял, бледен и худ. Кожа на лице покрыта мелкими трещинками морщин. Он ко всему равнодушен и порой не слышит, что ему говорят. Родная мать, вздыхая, считает его дурачком, а он просто не хочет слышать. Он не хочет быть здесь, а поскольку никакого "там" у него нет, он вообще ничего не хочет. Не хочет быть.

Однажды мать испрашивает у Петькиного хозяина разрешения забрать его с собой за город, в Царицыно, где она служит у барина на его летней даче. Петька ошеломлён. Он впервые выходит за пределы парикмахерской и бульвара и видит, что там дальше. Видит вокзал. Едет в поезде по "чугунке". Впервые в жизни видит из окна вагона поле и лес. Первые пару дней на даче он оглушён. Он боится леса, как живого существа. А потом – оживает. Морщинки на лице разглаживаются. "Ишь толстый стал, чисто купец" – радуется мать, она думает, это оттого что она его хорошо кормит. А он и не ест-то почти – ему некогда! Столько дел... У него появился приятель, с которым они ходят рыбачить на Царицынский пруд, и Петька впервые в жизни купается. Барахтается, как щенок, и делает вид, что плывёт, перебирая руками по дну...

Кстати, тут меня осенило. Если Леонид Андреев несомненно имел в виду чеховского "Ваньку", то его "Петькой…" вдохновлялся Генрих Книжник, автор повести "Петька". Она хорошая и заслуживает внимания. Тамошний Петька (не сирота, можно сказать "наоборот", но в остальном коллизии схожи) так же перебирал руками по дну.

А наш Петька уже и забыл, что есть город, парикмахерская и бульвар. И когда (всего-то через неделю!) ему говорят, что надо срочно ехать обратно, он даже не сразу понимает о чём речь. (Если бы я составлял сборник "Сто рассказов о гóре"...)

Меня впечатлил финал рассказа. Ночью Петька шёпотом рассказывает о даче другому мальчику, тоже прислуживающему в парикмахерской. Тот на два года старше, знает много скверных слов, курит папиросы и утверждает, что уже пил водку. А матери у него нет, и на даче он никогда не был. Так вот, Петька ему рассказывает, а он бормочет: "Чтоб им повылазило!".

Кому? – спрашивает Петька. А тот отмахивается – кому-кому... Никому... Всем! Просто у него слов других нет, подходящих к случаю. И чувств тоже. То ли у Проппа, то ли у кого-то ещё это называется "фермент мифа", то есть сюжетный задел на будущее. Вырастут мальчики – и на бульвар, где "плакали и пели". (И пили, и били женщин.) Потому что дача там, а бульвар здесь.

Если кому-то показалось, что это не детский рассказ, то вы совершенно правы, он не детский. И для дочки я его смысл "адаптировал" следующим образом: "парикмахерская" – это школа (она не любит школу), а дача – это каникулы. Она поняла и серьёзно кивала. А ещё у нас соседи буйные алкоголики, так что "бульвар" в представлении не нуждался.

Ещё один момент меня по-хорошему задел в рассказе: после Петькиной истерики по поводу отъезда барин говорит барыне, "которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу: – Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжительно".

Извините, если кого расстроил.

Так какой у нас будет третий "лучший рассказ о детстве"? Не обязательно детский.

Я выбираю "Пышную жизнь" Лидии Авиловой. Он очень мощный, проливающийся светом на землю, как солнце в разрывы туч. И не такой беспощадный, как у Андреева. (Всё-таки женщина.) Прочитать его можно по этой ссылке.

Журнал "Лучик" продаётся на "Озоне" и на Wildberries