Сейчас будет очень интересно про мозг. 🧠

Вчера было очень увлекательно на лекции по нейропсихологии, где были очень умные слова и красивые картинки.

Мне хочется по простому и бытовому поделиться с вами новыми знаниями, тем, что я сама не знала.

Сразу хочу отметить, что эта статья не относится к научной, как вы понимаете, я просто пересказываю информацию с лекции в собственном изложении.

Мозг состоит из трех функциональных блоков, каждый из которых состоит из трех типов структур: первичные, вторичные и третичные. Каждая структура каждого блока формируется к определенному времени, развивается, кое-что “умеет” и нарушения в ней могут провоцировать всякие не очень приятные процессы.

Чуть подробнее о самых интересных фактах. Специально не пишу научные названия, чтобы вас не грузить 🙂

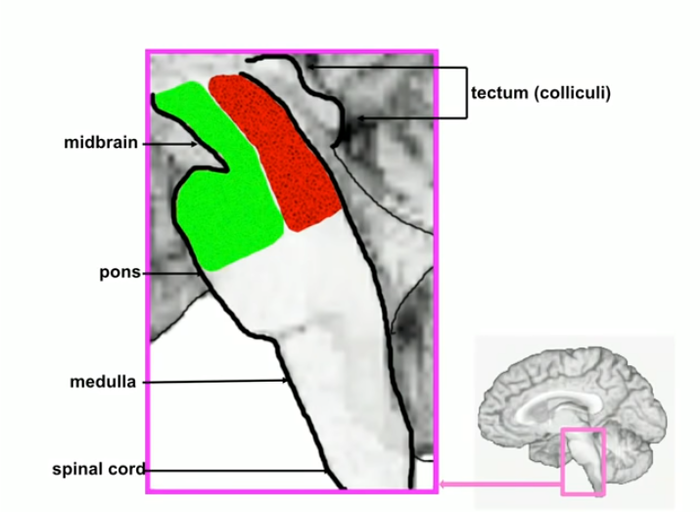

😴 Есть область мозга, которая формируется к середине беременности и отвечает за режим сна и бодрствования. Тогда будущая мать уже будет замечать циклы сна и бодрствования своего ребенка. За здоровье этой структуры отвечает своевременное питание, вода и образ жизни. Негативно и разрушительно для него действуют алкоголь, наркотические и психотропные вещества, но человек, склонный к саморазрушению плохое самочувствие заметит не сразу, а когда будет уже поздно.

🤒 Есть область, которая отвечает за регуляцию эндокринной, вегетативной, нервной систем и рулит всеми внутренними процессами в организме. Она отвечает за возможность испытывать примитивные животные инстинкты: агрессию, голод, потребность в размножении, территориальный инстинкт; а так же отвечает за физические проявления этих инстинктов и примитивных эмоций: потоотделение, покраснение кожных покровов (или наоборот побледнение), сердцебиение и прочее. В совокупности эти две задачи позволяют вторичным структурам осуществлять фазическую регуляцию. Фазическая регуляция – более мелкие и частные перепады уровня активации по сравнению с циклом сна и бодрствования. Хитрым образом они связаны с памятью. Для выживания человека очень важно, чтобы его организм запоминал биографический опыт, в частности – телесный опыт. Например, отравился чем-то гадким и не будешь это есть больше.

Эта структуры должны дозреть к рождению ребенка, чтобы он мог дышать, переваривать пищу и осуществлять выделение.

🍽 Есть область, которая отвечает за то, чтобы описанные выше две функции “социализировались” и “условно примитивные” потребности в жизненных циклах, потребностях были ограничены социальными рамками и человек бы не орал как резанный от голода. Ну, вы уже поняли, да? Эта структура формируется полностью только к году жизни ребенка. Так что не надо сильно удивляться, что он постоянно кричит, чтобы его потребности были удовлетворены. По-другому еще не умеет его мозг.

Дальше больше. Из девяти существующих структур, к рождению человека готово только две, все остальные формируются еще очень должно. Продолжим.

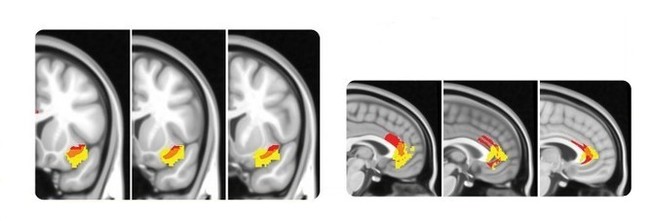

🎲Есть область, которая отвечает за восприятие отдельные характеристики объекта: гладкость поверхности, ее угол наклона, температуру, насыщенность цвета, цветовую гамму, высоту звука, тембральные характеристики, громкость звука. Однако, воспринимать картину в целом эти структуры человеку не позволяют, так же, как и не позволяют достраивать картинку на основании одного лишь звука, температуры, гладкости и и.д. Формируется эта структура мозга до года жизни, именно поэтому на первом году ребёнок активно бросает вещи, слушает и смотрит, как они падают, щупает, тянет в рот, чтоб проверить поверхность и делает прочее, что так бесит взрослых.

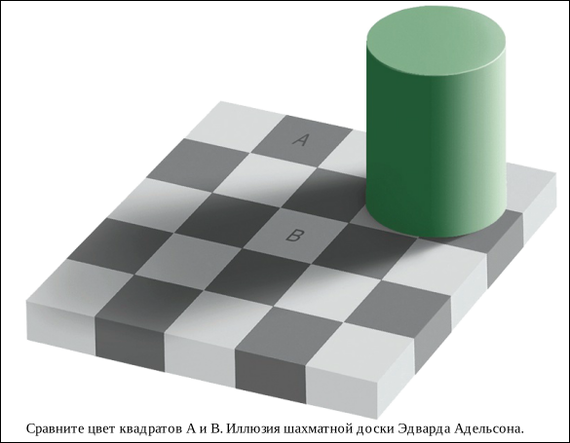

🤹🏻♀️Есть область, которая уже умеет собирать целостный образ из вышеописанных. И взрослые уже без труда распознают, что бабушка снизу по батарее стучит ножом или ножницами, а не газетой, хоть самого предмета и не видно. Если есть сбои в работе этой структуры могут быть всякие серьезные отклонения, например пространственная агнозия влечет за собой разрушение оптико-конструктивной деятельности: собирать пазлы, мозаику, конструктор, кубики. Догадываетесь, в каком возрасте формируется эта структура, если я рассказываю про кубики и конструктор?

Она формируется в возрасте от двух до пяти лет.

💻 Есть область, которая компьютер. Вся созданная человеком символическая система обрабатывается тут: смайлики, язык жестов, азбука Брайля, все языки мира. У человека с недоразвитой этой структурой плохо с абстрактным, он может не понимать, что такое возведение в степень, что такое знак, что такое интеграл, дифференциал.

Тут говорится о том, что разделение на гуманитариев и технарей не существует, а есть люди, которые тренировали только одно, или не тренировали ничего. Эта структура очень сильно про воспитание, социум и адаптацию. И совсем не развитый ребенок отлично получается полной, обеспеченной семье, просто всем было некогда его развивать и не развили. Третичные поля окончательно созревают только к подростковому возрасту, до 11-12 лет.

Понимаете, что бесполезно кричать: “Ты что дибил? Ты что не можешь сделать с первого раза нормально?” - нет, не может, учится и развивает мозг в буквальном смысле слова. Вот прямо, буквальнее некуда.

Еще немного.

🤸🏻♀️Есть область, которая отвечает за ловкость и движения в пространстве без предмета. Практически это значит, что она обеспечивает тонус мышц, положение тела, положение частей тела друг относительно друга. Положение тела относительно другого объекта. Что это значит? Что чтобы написать красивую картину, художнику в принципе нужно иметь достаточный уровень тонуса в мышцах, кроме умения обращаться с кистью.

🎼Следующая область отвечает за плавность организации движений, а так же и плавность реализации всех психических актов. То есть умение переходить плавно от одного психического акта к другому. Когда у человека есть отклонения тут, то у него возникают трудности с “переключением”, например: человек пишет слово «мама». Первая буква – М, содержит зубчики, а следующая буква круглая и с хвостиком. Он может не смочь это сделать и обводить и обводить эту букву. Или говорит: “я первые два слова услышал и, как будто завис на них”. Эта область кора активно формируется в дошкольном возрасте, к 4-5 годам можно наблюдать результат ее формирования.

А вы говорите раннее чтение и раннее развитие.. ну-ну 🙂

🎓👨👩👧👦И последняя, самая социальная область. Она суммирует все высшие функции: произвольная регуляция, сознательное управление действием. Бывают личностные субнормы. Тут лежит критическое мышление, анализ, причинно-следственные связи. Тут – мотивация «я хочу сделать то-то», построение программы, понимание последствий своих действий, это и про социальное взаимодействие, «что будет, если я возьму восемь кредитов», «что будет, если попробовать это вещество?», «что будет, если выйти замуж за этого мужчину или жениться на этой женщине»? Во сколько эта область заканчивает формироваться? Ваши предложения?

Эта область нейронезируется в среднем до 25-26 лет. В прямом смысле слова там нет субстрата, который мог бы управлять материнством, правом голосовать, или отвечать УК РФ. Отсюда следует важнейший вывод: есть возможность влиять социально на те зоны мозга, которые формируются в социальной сфере, долго и поздно через семью и прочие институты.

Кстати, область, которая ничего не умеет, кроме, как осуществлять связь между полушариями, тоже формируется до 25 лет. Это, конечно же, далеко не все, есть области, которые не относятся ни к одному функциональному блоку, но я про них ещё ничего не знаю 🤷🏻♀️ 😌

P.S. На ютубе много интересного документального кино :)