Ответ на пост «Как развитие утеплителей уничтожило деревянный модерн»2

Не из-за утеплителей, вообще то. Причин несколько и некоторые вытекают одна из другой:

Первая и главная - увеличение стоимости недвижимости и расходов на ее строительство и содержание, вкупе с резким обнищанием основной массы населения.

Ввиду первой, произошло резкое падение спроса на плотницкие и кровельные работы, что привело как к естественному уходу специалистов из отрасли, так и к вынужденному - люди ушли туда, где они могли заработать больше и быстрее - торговля и бандитизм.

Третья, после начала восстановления спроса, стоящих специалистов осталось крайне мало, поэтому подорожали услуги и в отрасль за длинным рублем потянулись гастарбайтеры и другие случайные люди, что привело к снижению и без того аховой культуры производства.

Поэтому сейчас имеем крайне дорогую и маловостребованную архитектуру строительства кровель и малое число действительно знающих и умеющих специалистов, которых постоянно подсиживает толпа жадных рукожопых говноделов: буквально параллельно с этим постом веду вялотекущую переписку с таким рукожопом, который мало того, что сам криво еще и на пикабушке армию обожателей в 40+К имеет.

Особняк священника Г.Ф. Поцелуева (Музей А.А. Дурова) в Таганроге

Особняк священника Г.Ф. Поцелуева (Поцелухова), в котором ныне расположен музей А.А. Дурова, является памятником архитектуры и выявленным объектом культурного наследия. Миниатюрное здание, построенное в 1900 году, сочетает в себе элементы русского стиля и модерна.

Особняк построен из красного и белого кирпича, а его фасад разделен на две части арочным входом с бочкообразными колоннами. С левой стороны находится большое окно, украшенное арочным карнизом. Над карнизом расположен фронтон с окошком, а за ним — металлическая трапециевидная кровля. Правая часть особняка слегка задвинута вглубь усадьбы и имеет одно сложное окно. Благодаря эклектичному стилю, дом напоминает традиционный русский терем.

За 124 года существования особняк сменил нескольких владельцев. До 1915 года особняком владел священник Г.Ф. Поцелухов, затем дом перешел во владение жены коллежского асессора А.И. Царенко. Перед революцией хозяйкой особняка была О. Л. Мирошниченко — родная сестра Саши Селивановой, подруги юных лет А. П. Чехова, а в 1920 году дом был национализирован. В 1926 году усадьбу приобрел известный дрессировщик и цирковой артист Анатолий Анатольевич Дуров. В 1987 году в особняке была открыта экспозиция, посвященная А.А. Дурову.

Фото: Татьяна Голубева, скетч: Виктория Севастьянова

Ответ на пост «Как развитие утеплителей уничтожило деревянный модерн»2

Вот, прекрасная иллюстрация того, что официальная история выглядит совсем не так, как про нее говорят.

Оставим в стороне декор и архитектуру и зададимся простым вопросом.

Строители подобных шедевров, были явно талантливыми людьми, умными и т.д. Но почему они, построив такие шедевры, не задались простыми вопросами о быте и удобстве?

1. Как отапливались здания? На этих фотографиях прекрасно видно, что нет никакой системы отопления. Более того, ее нет практически нигде. Неужели строители, которые 8 месяцев в году живут в холоде, строили данные шедевры без возможности отопления. Нет ни печей, ни системы отвода дыма.

2. Как готовилась пища? На кухне должна быть плита или печка, но ни того, ни другого в зданиях нет, как нет и системы отвода дыма из кухни.

3. Как подавалась вода?

4. Как осуществлялась система канализации?

Это простые и элементарные вопросы, на которых у официальщиков ответа нет и быть не может, т.к. эти дома строились под совершенно другой функционал, отопление и т.д.

Как развитие утеплителей уничтожило деревянный модерн2

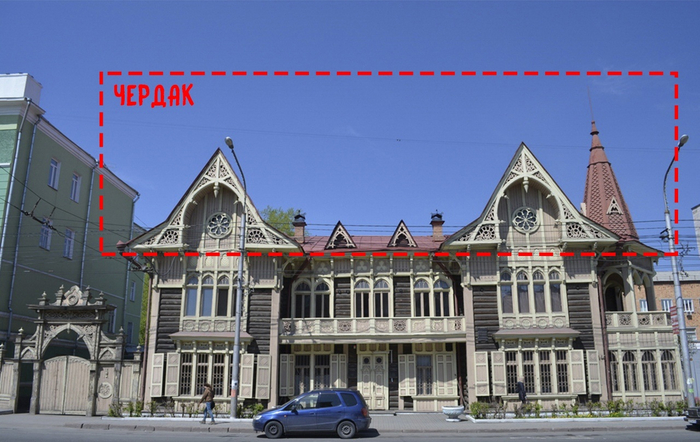

Да-да, именно изобретение современных утеплителей лишило нас вот такого башенного великолепия

И сейчас я расскажу, почему.

Факт №1: в России зимой холодно. Следовательно — жилые помещения должны быть утеплены. Причем, со всех сторон: стены, пол и потолок.

Факт №2: в России бывает дождливо. Следовательно — крыши должны быть скатными, чтоб с них стекала вода.

Факт №3: до 20 века в России не было утеплителей, которые можно было бы применять на наклонных поверхностях, потому что большей частью они были сыпучие. Только — на плоских.

Что из всего этого следует?

Да то, что все, за редким исключением, здания до 20 века строили по единому принципу: теплая коробка + неотапливаемый чердак. То есть потолок верхнего помещения всегда был плоским! Чтобы его можно было утеплить.

Это правило касалось всего: и каменной архитектуры, и деревянной. И общественных зданий и частных построек. Оно соблюдалось всегда, кроме тех случаев, когда строили изначально неотапливаемые помещения.

В тех же случаях, когда надо было сделать не плоский потолок в теплых помещениях, реализовывали это, в большинстве своем, уже как декор внутри помещения, который никак не соотносится с крышей.

Настоящие исключения из этого правила, само собой были, но для их реализации надо было сильно заморочиться, поэтому такие случаи единичны и уникальны.

Следствия

Следствие №1: до 20 века в России, можно сказать, не было мансард. По крайней мере отапливаемых.

Следствие №2: в основном не было сосулек! Неожиданно, да. Это связано с тем, что чердаки были проветриваемые и воздух чердака служил прослойкой между теплом, поднимающимся от отапливаемых помещений, и плоскостью кровли, на которой лежал снег. Тепло уносилось сквозь чердачные окна и не нагревало снег. Он не подтаивал — сосулек не было. В конструкции современных кровель также пришлось предусмотреть воздушную прослойку, чтоб не было сосуль. Правда, сейчас она размером поменьше.

Следствие №3 (самое важное): то, что чердак был холодный, означало также то, что он был почти не используемый. Максимум — там сушили белье. Наличие такого большого пустого пространства позволило отдать его под другое назначение — стропильную систему крыши! И именно благодаря этому крыши могли быть совершенно какими угодно, самых причудливых форм. Главное — чтоб только скатные были.

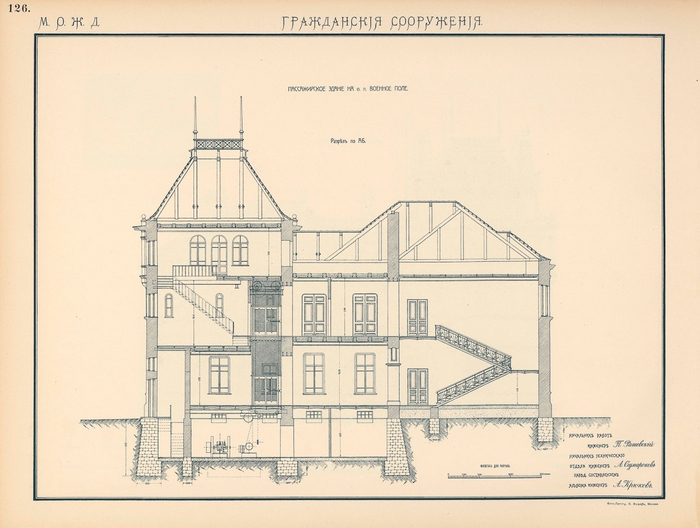

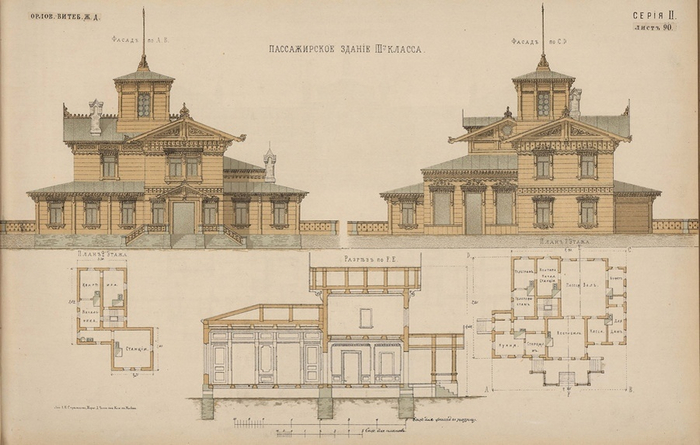

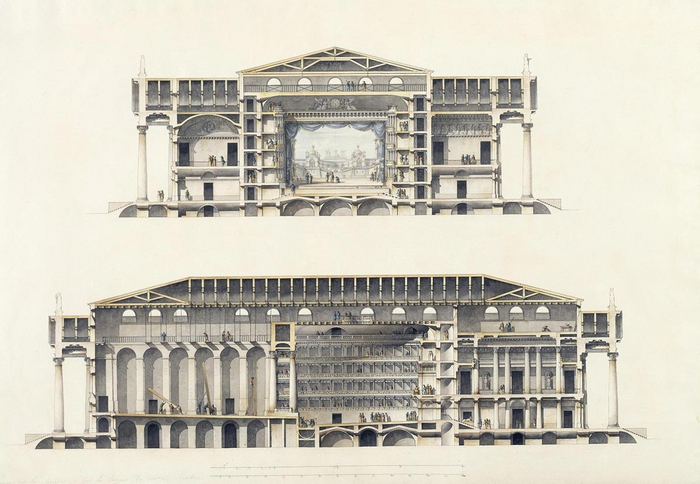

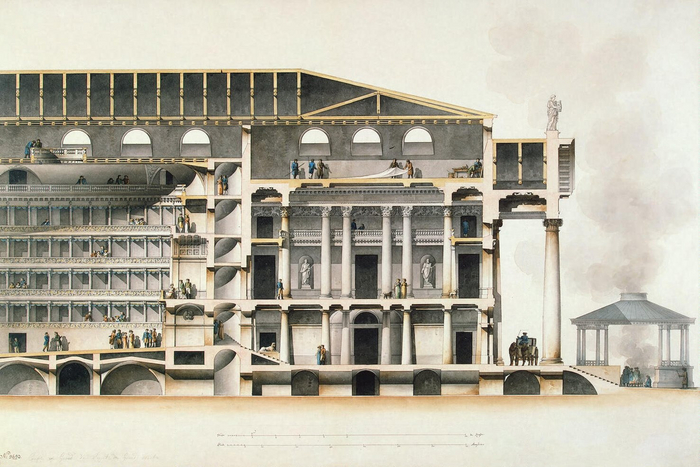

Такие крыши, как выше, сделать непросто. Изнутри для устойчивости всей конструкции требуется много стропил, подпоров, подкосов, стоек и т.д. Занимает это все кучу места и выглядит примерно как вот в этом доме:

Но — времена изменились. И нам теперь вообще сложно вообразить, что такое огромное пространство под крышей может просто не использоваться. Мы мыслим уже иначе. Сейчас есть куча утеплителей, которые позволяют сделать наклонную утепленную поверхность, только выбирай! А это значит, что нет смысла больше в чердаках, наступило время мансард и их безраздельное правление. Но вместе с уходом чердаков ушли и сложные крыши, требующие много места для своей конструкции. А вместе с ними — ушел и модерн.

Дисклеймер: да, понятно, что модерн ушел еще и по многим другим причинам. Например, экономическим, политическим и т.д. И что стиль не заключается только в крышах, но еще и в деталях, ясное дело. Но как ни крути, причудливые крыши и башенки все-таки были неотъемлемой частью именно деревянного модерна. А они исчезли как раз из-за утеплителей.

Доходный дом Исакова на Пречистенке

Доходный дом Исакова на Пречистенке – один из лучших образцов столичного модерна и объект культурного наследия федерального значения. Дом был построен в 1904 по 1906 годах по заказу Московского торгово-строительного акционерного общества. Автором архитектурного проекта был знаменитый Лев Николаевич Кекушев.

Фасад дома богато декорирован скульптурами-горельефами, лепниной, орнаментами, маскаронами, витыми металлическими карнизами, разнообразными по дизайну и объему окнами, эркерами, гранитной мозаикой. Брандмауэр (боковая часть дома) оформлен в стиле ар-деко. По некоторым сведениям, в доме было восемнадцать квартир.

В отличие от других московских зданий, в доме Исакова никогда не размещались организации и учреждения, он всегда был жилым. После революции в доме находилось жилищное товарищество, а квартиры уплотнили и сделали коммунальными. В предвоенные годы в одной из комнат жил писатель Эдуард Асадов. В наши дни доходный дом Исакова считается «элитным» объектом недвижимости. Стоимость квартир начинается от 110 миллионов рублей.

Дом Бака в Санкт-Петербурге

Дом Бака был построен в 1904–1905 годах на Кирочной улице. Автором проекта был архитектор Борис Гиршович, который проектировал дома для еврейской общины Санкт-Петербурга. Собственник дома Юлиан Бак был издателем газеты «Речь» и инженером путей сообщения, поэтому внутренним коммуникациям и планировке дома уделялось особенное внимание.

Дома Бака выделяется роскошным фасадом с эркерами, лепниной и коваными украшениями, просторной планировкой квартир. Еще одной отличительной особенностью дома являются подвесные или воздушные галереи, которые соединяют вторые и четвертые этажи внутренних дворов с главным зданием. Они были сделаны для увеличения стоимости аренды и содержания квартир, так как люди, прежде чем попасть к себе во дворы, проходили через парадный подъезд и пользовались услугами швейцара. В доме Бака в разное время жили знаменитые деятели культуры, искусства и политики: военный министр Российской империи Александр Редигер, сенатор Нил Зуев, нефтепромышленник Павел Гукасов, балерина Нина Тимофеева, артист балета Василий Островский, художник Леон Бакст и другие.

Реставрация дома планировалась на 2030-е годы, однако группа инициативных жильцов добилась начала реставрационных работ в 2019 году. Во время реставрации дома обнаружили потайную комнату, расположенную над сводами вестибюля первой парадной. В комнате нашли документы Южной горнозаводской биржевой артели и газеты 1906 года на английском языке, привезённые с Дальнего Востока. Благодаря активности жителей удалось найти и вернуть в здание внутренние дубовые двери, которые были отправлены на реставрацию в конце 2000-х годов и оказались перепроданы под коммерческое использование: две резные створки были обнаружены позднее в кафе «Рубинштейн». Узнав о происхождении дверей, хозяева заведения вернули их жильцам дома. Также в 2019 году силами жителей дома был отреставрирован единственный сохранившийся внутриквартирный витраж.

Фото: Yandex

Другие статьи об искусстве и архитектуре можно найти здесь