Капитаны и священники — о повести Роберта Хайнлайна «Если это будет продолжаться...» (часть 4)

Рассказывает С.В.Голд — переводчик и исследователь творчества американского фантаста.

Помимо упомянутых радикальных изменений сюжета, Хайнлайн произвёл множество более мелких доработок. По-видимому, между 1939-м и 1953-м он прочитал довольно много специфической литературы: «New Ways of War» Тома Винтригема, «Guerrilla Warfare» Берта Янк Леви (и, возможно, одноимённые труды Эрнеста Че Гевары и Мао Цзе Дуна, которые к началу 50-х вышли на английском), и слегка подковался в практических вопросах вооружённых восстаний. В первоначальном варианте повести подготовка к революции мало чем отличается от подготовки предвыборной компании – речь идёт исключительно об агитации и пропаганде, а масоны выступают светлыми эльфами, которым претит физическое насилие. В новой версии появляется плановый террор, ассасины, вооружённый захват телевизионных ретрансляторов и упоминания о чистке рядов подпольщиков, и, в частности, о печальной участи тех, кто не прошёл проверки при приёме в Ложу. Кстати, сама роль масонов в новой схеме восстания была уменьшена – в прежнем варианте революцию подготовила и осуществила исключительно масонская Ложа. В новом варианте масоны лишь одна из движущих сил Революции, которая организует переворот в кооперации с другими группами, возглавляет восстание, а затем отходит в тень, дистанцируясь от прямого руководства новыми гражданскими структурами. В исходном варианте масоны никому отдавать завоёванную власть не собирались. В ходе правок, касающихся военной организации подпольщиков, Хайнлайн вытер пару примечательных абзацев, которых ей-богу жалко:

«…добавьте к этому тот факт, что все революционеры, почти без исключения, были сильными индивидуалистами, как правило, одарённые умом. Можно догадаться, как трудно было превратить их в дисциплинированных солдат. Но если бы они не были такими, какими есть, они бы не стали революционерами».

А ещё Хайнлайн провёл основательную ревизию гаджетов, упомянутых в повести. Так, например, её герои носили электронные часы на пальце, их ход автоматически синхронизировался с сигналами точного времени, посылаемыми из Военно-морской обсерватории. Если задуматься, часы на пальцах попадаются и в других произведениях Хайнлайна, но там они избежали ревизии. Возможно, в данном случае Боб изымал вовсе не часы, а Обсерваторию ВМФ. Это место, куда он изначально стремился, поступая в Академию в Аннаполисе. Ведь поначалу Бобби вовсе не хотел быть моряком, он хотел стать астрономом и выбрал этот кружной путь к цели, потому что другие варианты были ему не по карману. Вполне возможно, что Хайнлайн смахнул со стола обсерваторию ВМФ, как слишком личную деталь, а заодно прихватил и часики.

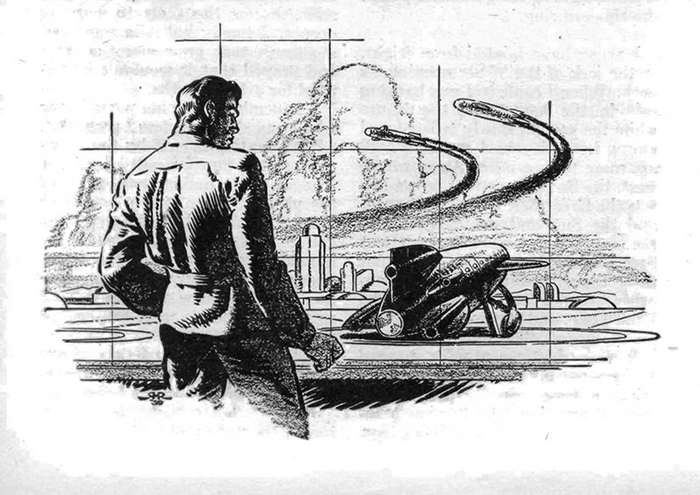

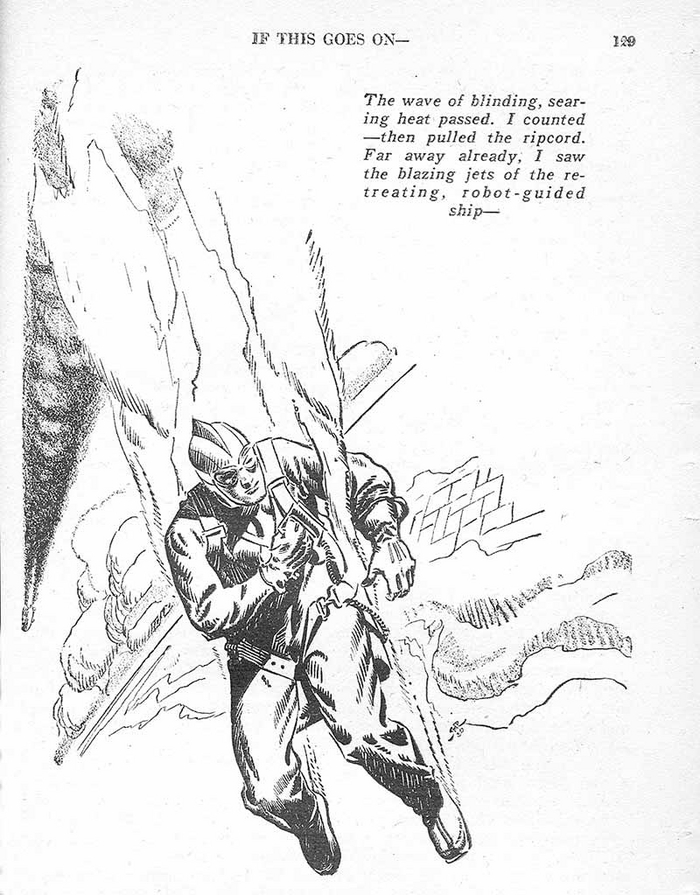

Устранён забавный эпизод с заворачиванием в асбестовую ткань при прыжке из ракеты – при работающем двигателе герой неминуемо должен был пролететь через факел, поэтому пришлось придумывать асбестовый чехол на кресло пилота, а кроме того, пришлось поднимать ракету в стратосферу, чтобы встречный поток воздуха не разрезал парашютиста о дверной косяк. В пересмотренном варианте Хайнлайн предложил более изящное решение: использовал для прыжка верхнюю часть дуги траектории, где происходит максимальное замедление скорости и отсечка факела.

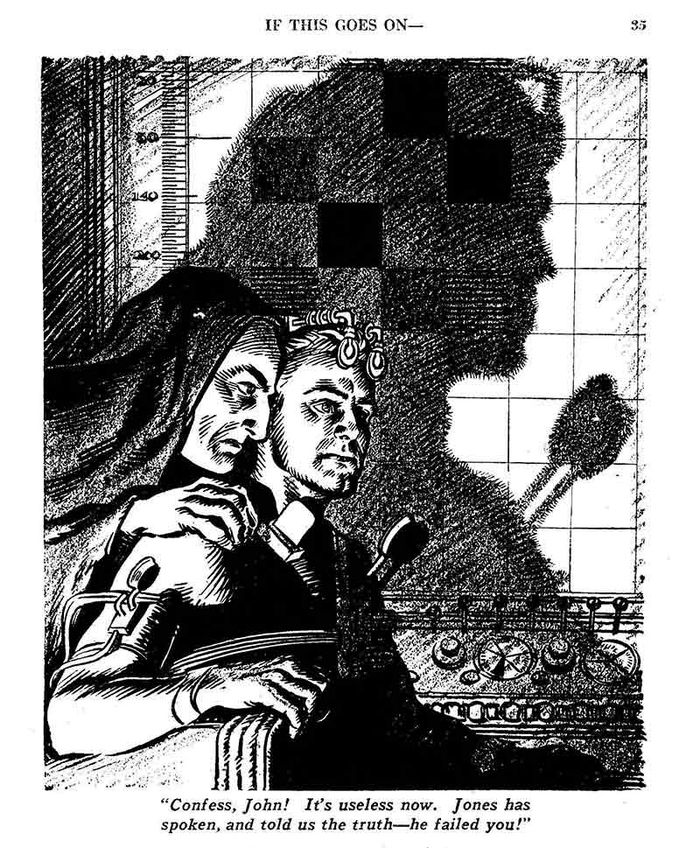

Переписывая текст, Хайнлайн наверняка не выпускал из рук логарифмическую линейку, главный рабочий инструмент писателя-фантаста. Все числовые параметры повести были изменены: число двигателей скутера, вероятность победы восстания и т.п. Всё, вплоть до числа датчиков детектора лжи инквизиции.

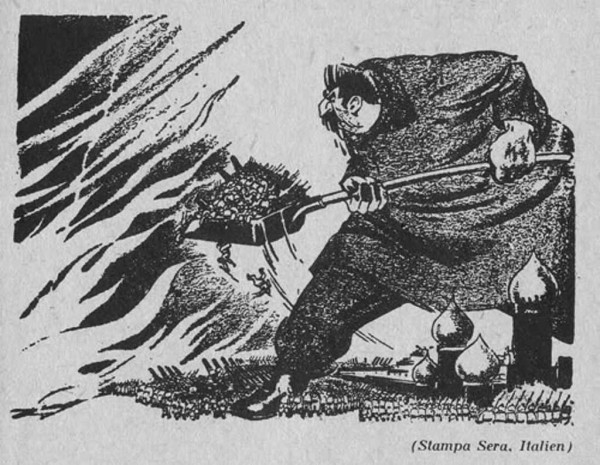

Эти мелкие изменения любопытны, временами забавны, но они мало что меняют в повести. Гораздо любопытнее то, что не подверглось изменениям: в новой версии повести Хайнлайн не стал отменять цензурные правки Джона Кэмпбелла. Все критики, как один твердят о том, что «писатель освободился от жёстких рамок журнальной публикации в вопросах секса…» и так далее и тому подобное. Возможно, в вопросах секса Хайнлайн действительно от чего-то там освободился. Но в том, что касается вопросов религии, в том, что может коснуться существующих религиозных институтов, он по-прежнему предельно осторожен. Думаю, в этом он оказался прав. За тринадцать лет, прошедших с момента журнальной публикации, американское общество начало меняться, но тринадцать лет – слишком малый срок, чтобы что-то изменилось кардинально. Ещё через тринадцать лет из-за одной неосторожной фразы одного волосатого музыканта весь Юг запылал кострами из пластинок популярной группы, а продюсеру пришлось отменять их выступления в Библейском поясе. Так что Хайнлайн вполне трезво оценивал целевую аудиторию и не стал подымать из черновиков то, что теперь останется в них навсегда.

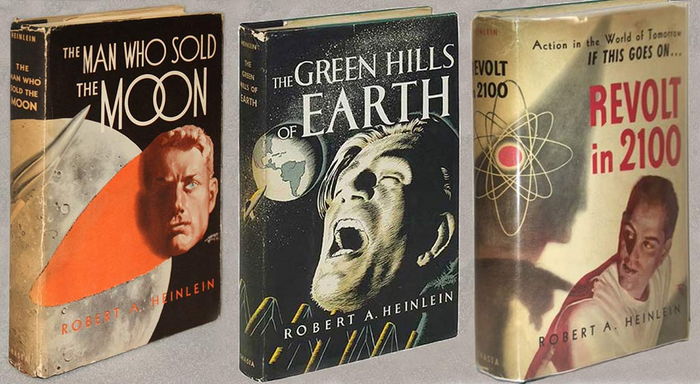

Книга с переработанным вариантом повести вышла в декабре 1953 года под названием «Революция 2100 года». Название более чем странное, эта дата никак не соответствуют хронологии «Истории Будущего». Хайнлайн предлагал варианты «Гимн перед битвой» (спустя полвека Джон Ринго напишет роман под таким названием, отдав должное Грандмастеру), «Мятеж в Раю» и т.п., но Тед Дикти, редактор «Shasta», озаглавил том «Revolt in 2100», проигнорировав мнение автора. Это была одна из типичных выходок «Шасты». В книгу вошла повесть «Если это будет продолжаться», короткая новелла «Ковентри» и рассказ «Неудачник» – все выстроены в хронологической последовательности. Как видим, к третьему тому «Истории» Хайнлайн окончательно утратил весь первоначальный энтузиазм по поводу заполнения белых пятен диаграммы. Он отлично поработал над первыми двумя томами («Человек, который продал Луну» и «Зелёные холмы Земли») но уже на момент выхода второй книги их отношения с издательством перешли в сугубо юридическую плоскость. Если верить всему, что об этом написано, Эрл Коршак оказался необязательным партнёром, из тех, что мгновенно забывают свои обещания, хронически не соблюдают договоров, в одностороннем порядке сдвигают сроки, забыв вас об этом предупредить, и, вдобавок, достают всех ночными звонками, потому что лишь по ночам они вспоминают какие-то важные вещи. У машины бизнеса Коршака было только два режима работы: полный стоп и аварийный, когда всё нужно было сделать ещё вчера. Хайнлайн придумал для выбешивающих выходок издателя термин «korshaking». Собственный адвокат фирмы был в шоке от того, как Коршак вёл дела со своими партнёрами. Кроме того, Коршак был скуп на роялти по своим изданиям, и продавал вторичные права на сборники рассказов Хайнлайна, не выплачивая автору ни цента.

Поэтому третий том «Истории будущего» в итоге был просто собран «из того, что было», Хайнлайн добавил в содержание послесловие «Повесть о ненаписанных повестях», в котором посетовал о том, что никогда не напишет ни «Каменную подушку», ни «Шелест его крыльев», «потому что ему очень не нравится Неемия Скаддер». На самом деле ему очень не нравился совсем другой человек – Эрл Мелвин Коршак. Но написать этого в послесловии, он, конечно же, не мог. И при всём при этом, третий том «Шасты» оказался самым толстым. Скорее всего, ни «Подушка», ни «Крылья» в него бы уже не поместились.

Альянс с «Шастой» завершился на четвёртом томе – Хайнлайн переписал «Детей Мафусаила», но на «Da Capo» сломался. «Я никогда не допишу Da Capo, в любом случае, я слишком устал от этой серии и, разумеется, не собираюсь подписывать контракт на этот том» написал Хайнлайн своему литагенту в феврале 1955 года. Разорвать контракт с «Шастой» в судебном порядке оказалось слишком накладно. Сделка с Коршаком закончилась автоматически: «Шаста» на целый год задержала выплату сумм по контракту и они были аннулированы. В 1957 году издательство «Шаста» выпустило последнюю книгу, а годом позже прекратило своё существование. Всего Коршак успел выпустить пару десятков книг таких известных авторов, как Лейнстер, Ван Вогт, Браун и др. Скорее всего, Коршак их тоже кинул на бабки, но ухитрился избежать банкротства и остаться при своих, уважаемым членом фэндома.

Переработанных для «Шасты» «Детей Мафусаила», после того как Хайнлайн выцарапал права обратно, напечатало уже другое издательство.

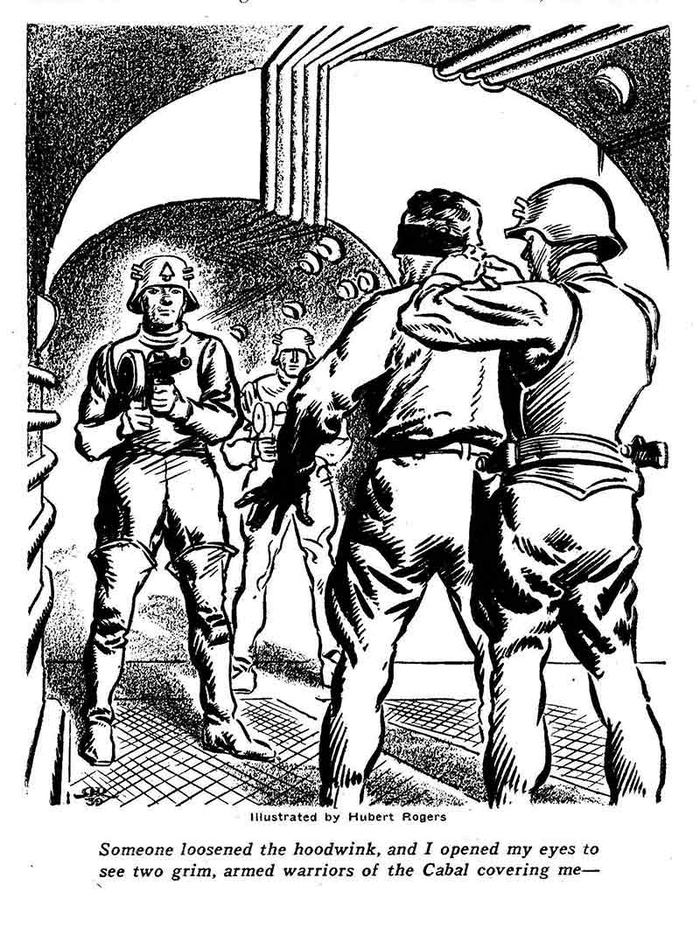

В проект «Истории Будущего» Хайнлайн привлёк своего любимого художника, Хьюберта Роджерса, все обложки для «Шасты» сделал он. Это была одна из последних работ художника в этом жанре – по завершению проекта он переключился на пейзажную живопись, оставив фантастику.

Странно тасуется эта колода карт. Хайнлайна иллюстрировали самые разные фант-графики, в том числе величайшие художники своего времени – Фрис, Эмшвиллер, Финлей, Ван Донген, Уэлан. Оригиналы, с которых делались обложки, рвали из рук на Ворлдконовских аукционах:

Но Хайнлайн никому не писал таких проникновенных писем, как крепкой посредственности Хьюберту Роджерсу. «Таков поэт: как Аквилон, что хочет, то и носит он» © Наше Всё.

Хьюберт не слишком напрягался, выбирая тему для обложки «Революции» - он просто переработал свою старую журнальную иллюстрацию из «Astounding».

Как видим, немецкую каску заменил колпак инквизитора, а герой отказался от пиджака и галстука. В отличие от журнальной версии с озабоченным коммивояжёром, у него тут довольно лукавое выражение лица, не совсем понимаю, что оно означает. Электронные орбиты знаменуют наступление атомной эры. На суперобложке они украшают корешок книги:

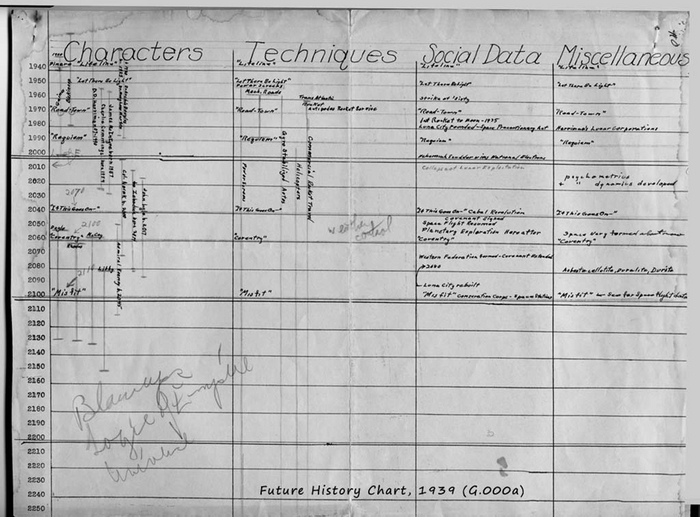

Как и предыдущие два тома, форзац «Революции» украсила диаграмма Истории Будущего.

На этом, собственно, все графические изыски «Революции» в «Шасте» заканчиваются, и далее речь пойдёт о переизданиях. Однако на этом не заканчивается история повести, ей предстоит пережить ещё парочку трансформаций. но о них позднее.

10.Баракабама и другие

Уже в 50-х вторичные права на сборник «Революция 2100 года» выкупила компания «New American Library», и книга начала выходить под лэйблом репринта «Signet». Права продлялись вплоть до конца семидесятых, и сигнетовские мягкие обложки наводнили весь североамериканский рынок. У них были низкие цены, качественные переплёты и огромные суммарные тиражи, так что «сигнетов» до сих пор полным-полно на всех торговых площадках, и россыпью, и даже в коробочках. Естественно, оформление книг на протяжении 20 лет не могло оставаться прежним. Менялся дизайн, менялись картинки на обложках. В разное время их создавали три художника: два известных и один гениальный. Первым за дело взялся Stanley Meltzoff.

Из трёх вариантов его обложка оказалась самой долговечной. «Signet» несколько раз менял дизайн (каждый раз повышая цену на 10-15 центов), но картинка оставалась прежней:

Куда бы ни перемещалась картинка по обложке, на ней неизменно можно было увидеть горящий город, Неемию Скаддера на гигантском уличном экране, вооружённых повстанцев и сладкую парочку на переднем плане…

– Обопритесь на меня, гражданин, я отведу вас в медсанбат!

– Спасибо, сестра! Кстати, классное мини, где достала?

Вопрос о том, откуда в стране победившей теократии могла появиться красная плиссированная мини-юбка, оставим на совести художника. Гораздо интереснее то, что изображено на заднем плане, этот огромный уличный телеэкран. Потому что красную мини-юбку художник мог увидеть в любом кабаре, а вот такие уличные телеэкраны в 1955-м году отсутствовали на планете как класс. Ведь первые наружные дисплеи-табло появились лишь к концу 50-х. Это были громоздкие, чисто механические конструкции. Передняя часть экрана состояла из дырок, на задней части были нарисованы белые кружочки, а перед каждым из них поднимались или опускались индивидуальные шторки, меняя цвет «пикселя» с белого на чёрный и обратно. В 1968-м году шторки и кружочки заменили электрические лампочки, но эти экраны по-прежнему показывали лишь текст или слегка анимированное чёрно-белое изображение. Только в 80-х лампочки накаливания сменили цветные люминесцентные лампы, и появилась возможность выводить на экран настоящую цветную картинку, но и тогда это было слишком дорогое удовольствие, чтобы крутить на этих экранах обычные телетрансляции. Настоящие уличные телевизионные панели на светодиодах появились лишь в 2001 году. Так что Стэнли рисовал свой экран чисто из головы, а в голове у него были только американские drive-in, кинотеатры под открытым небом. И если присмотреться, это он и есть, здоровенная тряпка, на которую проецируется изображение Пророка.

Дорисовать на ней растровые полосы Стэнли, конечно же, не додумался, поэтому никаких ассоциаций с телевизором его картинка не вызывает. Что ж, не так-то просто нарисовать гаджет, который появится лишь полвека спустя. Однако Мельцоф отнюдь не полный бездарь. Например, он очень грамотно выстроил сюжет обложки, и все художники, которым после него выпало рисовать обложки сборника «Revolt in 2100», так или иначе перепевали две главные темы, определённые Стэнли: Пророк на уличном экране и городские повстанцы.

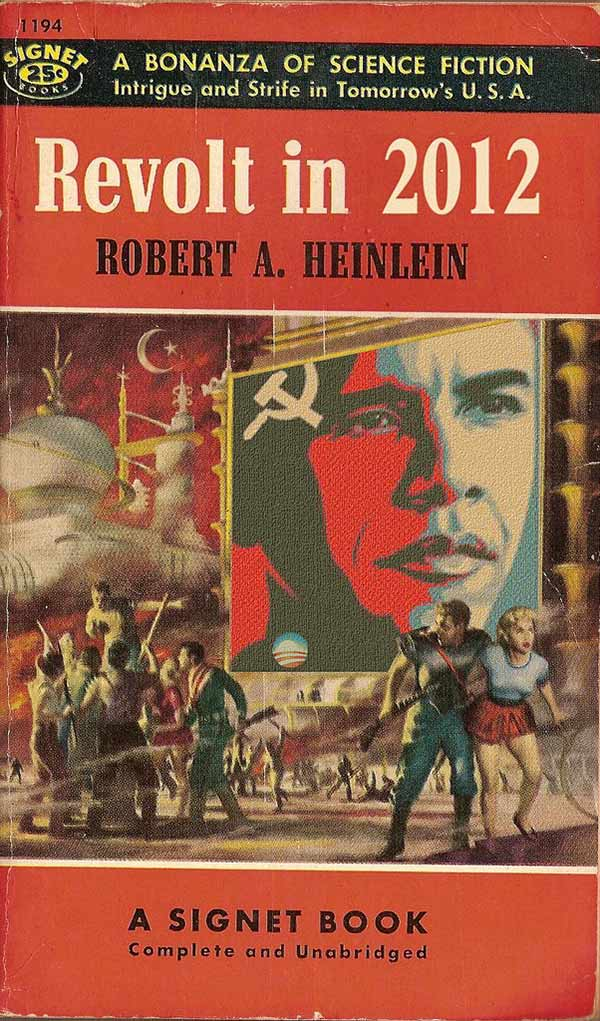

А ещё Стэнли Мельцоф взаправду сумел заглянуть в далёкое будущее – оказывается (на пару с Хайнлайном) он заложил в этой картинке определённый культурный паттерн, который оказался востребован в наши дни. Напомню, что в своё время Джон Кэмпбелл писал о повести «Если это будет продолжаться…»: «Культурные паттерны со временем меняются; одно из «изобретений» Хайнлайна заключается в том, что этот факт можно использовать при написании историй». Знал бы Джон, что именно в этой книге и на её обложке присутствует вполне реальный культурный паттерн будущего века, или, выражаясь современным языком, мемчик. Он пролежал, никем не замеченный, до 2012 года, а потом выпрыгнул в сеть, как чорт из коробочки. Конечно, не обошлось без некоторой помощи фотошопа:

Или совсем лобовой вариант:

Если вы подзабыли недавнюю американскую историю, то я напомню, что вместо Неемии Скаддера с экрана на нас глядит 44-й Президент США Барак Обама. Это та самая баракабама, «кто гадит в наших парадных и тошнит в вагонах метро» ©. Именно он пришёл к власти в Штатах в 2012 году – в то самое время, когда во Вселенной Хайнлайна Президентом был избран Неемия Скаддер.

Политическая «актуализация» повести Хайнлайна не ограничилась одним вышеприведённым визуальным мемом. Четыре года спустя, в год очередных выборов, публицисты снова заговорили о «кошмарном сценарии Хайнлайна», только вместо Барака Обамы на этот раз склоняли имя Дональда Трампа. А в 2017 году писатель-фантаст Дэвид Брин разразился в своём бложике целой речью, в которой заявил, что «История Будущего Хайнлайна сбывается на наших глазах». Он обильно цитировал и повесть, и «Повесть о ненаписанных повестях», пытаясь доказать, что сценарий прихода к власти Неемии Скаддера точь-в-точь списан с нынешней ситуации США. Не знаю, что там американцы пишут про нынешнего Президента сейчас, но, подозреваю, ещё какое-то время то одна, то другая партия будут пристраивать Хайнлайна на свои знамёна и, прикрываясь цитатами из повести, станут обзывать своих оппонентов «скаддеритами».

Следующим художником, который рисовал обложку к «Революции», был гениальный Жене Шафран:

На картинке его фирменная трёхслойная композиция с Ангелами, Девственницами и Пророком на хроматографическом фоне. Пурпурный цвет, как известно, символизирует с одной стороны любовь, с другой – власть, так что Жене использовал его во всех смыслах по максимуму.

У этой обложки интересна не только лицевая, но и обратная сторона, там, где «Signet» помещал аннотации:

«ПОЛЕ БИТВЫ БУДУЩЕГО: 2100 год н.э. Соединёнными Штатами правит злобный Диктатор…» Как видим, издатель попытался связать между собой сюжет повести и название книги. Хорошая попытка – для тех, кто не видел диаграмму Истории Будущего. С этой обложкой вышли четыре или пять тиражей, а в 1979 году эстафету принял третий художник, Винсент Ди Фейт.

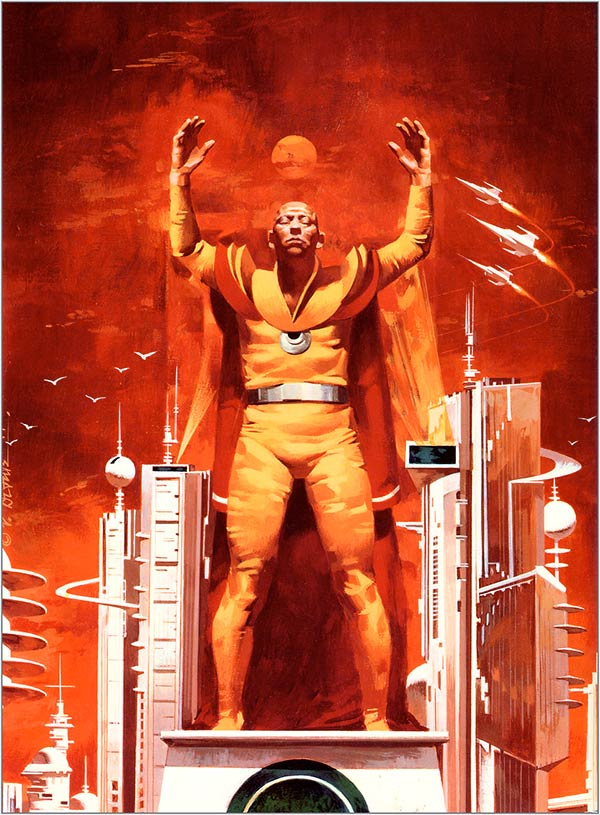

Оригинал картинки:

Винсент, в отличие от сюрного многослойного Жене, в своих работах весьма прямолинеен и конкретен. У него очень брутальные герои, а тематика отсылает к комиксам 30-х годов прошлого века. Для «Signet» он нарисовал целую плеяду суперменов в длинных плащах, красных труселях и острых «макаровских» воротниках. Воротник и плащ присутствуют и на этой картинке, но изображено тут явно духовное лицо, так что красные труселя остались за кадром. Думаю, перед нами сам Пророк – ведь Мастер масонской Ложи надел бы фартук и шляпу. А ещё мне кажется, что этот Пророк – чернокожий. Хотя, это может быть, в принципе, кто угодно, картинка достаточно универсальна. Но если её поместить на обложку «Фригольда Фарнхэма», она будет смотреться там вполне уместно.

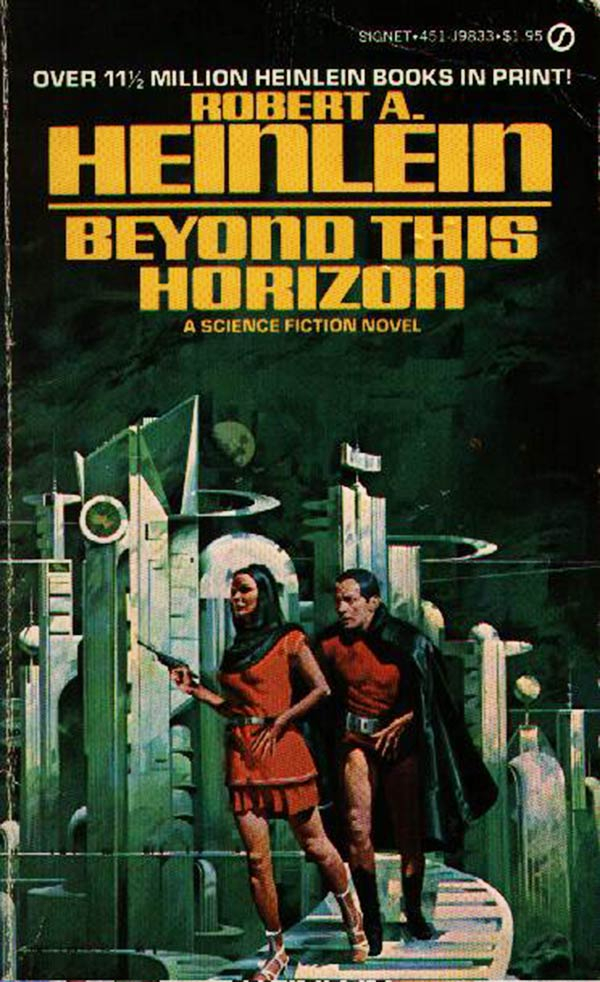

Когда в 1986 году издательство Baen Books начало выпускать сс Хайнлайна, они пригласили рисовать обложки некоего Джона Мелоу. Мне кажется, этот Мелоу в своих картинках с некоторой долей юмора косплеил работы Ди Фейта. Сравните две картинки:

Для «Революции 2100» Джон нарисовал вот такую парочку:

Пожалуй, из всех обложек «Революции», именно эта наиболее соответствует содержанию повести: бравый глуповатый герой в кирасе и женщина, для которой эта кираса не стала серьёзным препятствием. По-моему, очень удачное сочетание фактуры и символизма.

Но я что-то отвлёкся на революционеров, а хотелось бы сначала закрыть тему телепророков на обложках «Революции». Начиная с Миллениума, художники разных стран (вот чисто дети малые!) бросились подрисовывать на обложки разных баракабам в рамках политической «актуализации» повести.

Финское издание 2000 года украсила фигура главы католической церкви:

Подпись под экраном «SWNF – Sparrow Will Not Fall» – это название новостного канала из повести (на самом деле в оригинале он назывался «No Sparrow Shall Fall», видимо, художник сделал обратный перевод с финского на английский). А на экране (обратите внимание, на этот раз там есть растровые полосы) мы видим кого-то очень похожего на Папу Римского Иоанна Павла II (актуальный Папа на тот год). К сожалению, подходящих фото с ним я что-то не нашёл, на доступных в сети он либо с поднятыми руками, но без красной столы на плечах, либо в красной столе, но без рук. Есть, правда, удачное совпадение жеста и облачения у следующего Папы, Бенедикта XVI:

Думаю, сходство с финской обложкой очевидно. В общем, Джон Кэмпбелл напрасно пытался напустить туман и рассказывал про «ложный культ». Горячие финские парни решительно посрывали все маски и назвали вещи своими именами: Неемия Скаддер – агент Ватикана, сказали они. Точка. В этом, кстати, есть определённый резон. Если предположить, что Неемия был не какой-то абстрактный «фундаменталист», а вполне конкретный католик, то вся предыстория Второй Американской Революции выглядит в новом свете: на фоне экономического и духовного кризиса американские протестанты оказались вытеснены католиками, получившими экономическую и идеологическую поддержку из Ватикана. Что-то вроде польской «революции» 80-х, только в более крупном масштабе. Власть Пророков вполне могла поддерживать тесные отношения с Ватиканом, а Ватикан мог официально признать Неемию Скаддера святым. Это также объясняет, почему главный герой уверен, что в Англии (где позиции католиков слабы) живут каннибалы, а Рим в негативном ключе не упоминается. Это проливает новый свет на международное положение Нового Иерусалима. И это же, возможно, объясняет, почему к 2100 году на Земле вообще не осталось католиков (см. «Фрайди» и другие поздние романы). Если Римская церковь была внешней опорой Американской Теократии, то изгнание католиков с Американского континента могло быть только началом. С падением железного занавеса информация о проделках Пророков распространилась по планете и могла вызвать антикатолические настроения. Но это, конечно же, чистая конспирология, которая в дребезги разбивается одним упоминанием Католического Легиона в рядах повстанцев (если, конечно, он не был туда дописан специально, чтобы усыпить бдительность католички Кей Таррант).

Но христианство – не единственная мировая религия. На Ближнем Востоке водятся свои баракабамы и свои художники, которые пытаются адаптировать классику к местным условиям. Так, например, на последнем турецком издании «Революции» обложку украсил весьма колоритный ближневосточный бородач:

Подобные картинки я имел удовольствие наблюдать в 70-х – на афишах в одном сельском клубе. Местный художник, находясь в творческом угаре, создавал незабываемые сочетания цветов и форм. Турецкие художники тоже испытывают слабость к киноафишам и не чураются перерисовывать с них на обложки для местных книг. Не исключено, что и эту картинку они потырили с какой-нибудь киноафиши. Жаль, изображение размыто, но на голове Пророка явно что-то ближневосточное, наподобие куфии. На обычную арафатку не похоже, я такую штуку видел то ли на арабском шейхе, то ли на Лоуренсе Аравийском. Что не исключает варианта скверно перерисованной шапки Мономаха. Но кем бы ни прикидывались презренные скаддериты, Аллах найдёт и покарает неверных.

А теперь посмотрим французский вариант раскрытия темы. В одной из глав я уже писал о замечательной серии издательства «OPTA», которая выходила с 1967 по 1974 год. Серия «Les classiques de la Science Fiction» была чем-то вроде советской «Библиотеки Всемирной Литературы», только вошла в эту «всемирку» исключительно фантастическая литература. Хайнлайну в этой серии были посвящены тома №№ 10, 16, 28, 29 и 47. 10-й и 16-й тома вместили в себя «Историю Будущего». В первый вошли сборники «Человек, который продал Луну» и «Зелёные холмы Земли». Предваряла цикл очень неплохая статья Сэма Московица, нашлось место и диаграмме Истории. «Революция», «Пасынки» и «Дети Мафусаила» вошли во второй том.

Суперобложки, в отличие от «всемирки», в этом издании весьма бюджетные и невзрачные, и я их не буду показывать, зато есть рисованный форзац:

Левый верхний уголок посвящён сюжету «Если это будет продолжаться…» Фантазия художника породила Пророка с посохом, собор и человеческий хаос вокруг, смахивающий на зомби-апокалипсис.

Продолжение следует