ТОП-20 нейросетей для помощи с учебе: Какие ИИ можно использовать для уроков в 2025-2026 учебном году

Нейросеть для учебы стала обязательным инструментом современного студента и школьника: от подготовки конспектов до решения задач и оформления рефератов. В этом обзоре собраны лучшие ИИ для помощи в учебе — нейросети для уроков, конспектов и решения задач, которые реально ускоряют работу и повышают качество.

Мы проверили разные нейросети для учёбы — от студенческих помощников до универсальных чат-AI. Каждый обзор показывает, что умеет платформа, где её сильные стороны и как она помогает в реальных учебных ситуациях. Вы узнаете, какой AI подойдёт для решения задач по математике или праву, кто поможет с рефератом или презентацией и как встроить нейросеть в свой учебный процесс. В обзорах — простые объяснения о том, как оформлять работы, редактировать тексты, находить источники и соблюдать правила честного цитирования.

Лучшие ИИ для помощи в учебе: маст-хев для школьника и студента

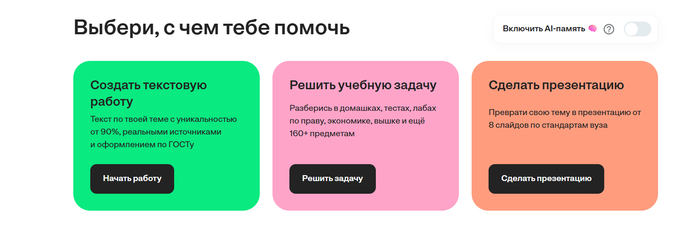

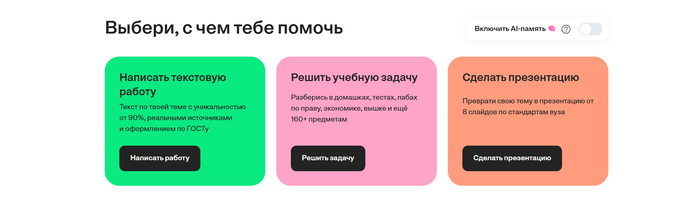

🎓 Кэмп (Кампус) — ТОП-1 нейросеть для учебы, которая помогает студентам и школьникам создавать академические работы, оформленные по ГОСТу, решать задачи и готовить презентации, превращая процесс обучения в понятный и структурированный путь без лишней рутины.

🧠 ChatGPT5 — универсальный ИИ для учебы, который помогает выстроить логику эссе, генерировать тесты, создавать планы рефератов и объяснять сложные темы простыми словами, делая подготовку к экзаменам осмысленной и быстрой.

🔍 Perplexity — нейросеть для уроков и исследований, объединяющая ИИ и поиск по источникам: она помогает быстро собирать проверенные факты, готовить конспекты и оформлять списки литературы для докладов и контрольных.

📚 Claude Sonnet 4.5 — интеллектуальная нейросеть для учебных текстов и аналитики, создающая логичные аргументы и структурированные эссе, идеально подходящая для гуманитарных направлений и научных обзоров.

Кэмп — нейросеть для учёбы c базой готовых решений

🔗 Официальный сайт: kampus.ai

Кэмп — это мощная нейросеть для учебы, созданная специально под реальные студенческие задачи. Она понимает академические требования, оформляет тексты по ГОСТу, разбирает формулы и помогает создавать презентации по стандартам вузов. Кэмп работает как умный наставник: объясняет, структурирует и оформляет результаты без воды и ошибок. Здесь всё сделано так, чтобы студент мог сосредоточиться на содержании, а не на рутине форматирования и поиска источников.

☑️ Функционал:

Создание текстовых работ — от эссе до диплома — с актуальными источниками и проверкой уникальности.

Пошаговое решение задач по 160+ предметам, включая экономику, юриспруденцию, высшую математику и химию.

Генерация презентаций в PPTX по теме, с логичной структурой и академическим дизайном.

Автоматическое оформление по ГОСТу: титульные листы, оглавление, цитаты и список литературы.

Интерактивное объяснение — ИИ не просто даёт ответ, а показывает, как прийти к решению.

Работа с реальными учебными материалами — не фантазии, а ссылки на достоверные источники.

🎓 Преимущества использования Кэмп:

Комплексность: одна платформа заменяет десятки сервисов — тексты, задачи, презентации и конспекты в едином пространстве.

Осознанное обучение: система не «делает за студента», а помогает понять, как устроена логика решения.

Гибкость: адаптируется под темп учёбы и формат вуза — подходит студентам, школьникам и преподавателям.

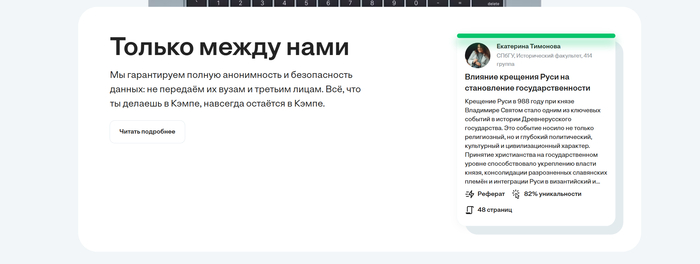

Безопасность: Кэмп не передаёт данные вузам и третьим лицам, обеспечивая полную анонимность.

Практическая польза: тексты готовы к сдаче — по структуре, оформлению и содержанию.

Кэмп — это не просто нейросеть для учебы, а инструмент, который делает процесс осмысленным. Он помогает собрать материал, понять тему, оформить работу и защитить результат. Особенно полезен студентам, которым важно качество, структурность и соответствие академическим стандартам. Кэмп уже стал выбором миллионов пользователей — и не зря: он делает учёбу проще, а результаты убедительнее.

ChatGPT5 — универсальный ассистент для учебы

🔗 Официальный сайт: ChatGPT5

Модель ChatGPT5 сочетает широкий общий контекст и навыки генерации академического текста: конструкция ответов ориентирована на преподавательский формат — выводы, аргументы, план работы. Подходит для разработки структуры эссе, составления тестов и сопровождения подготовки к экзаменам.

☑️ Функционал:

Создание планов и структур для эссе и рефератов любой сложности.

Формирование учебных заданий и контрольных вариантов с ответами.

Разъяснение теории коротко и с примерами из практики.

Редактирование текста с учётом академической стилистики и логики.

Генерация вопросов для самопроверки и подготовки к зачёту.

ChatGPT5 удобен как «первичный редактор» — быстро даёт карту исследования и может сэкономить время на поиске аргументов. Для точных математических выкладок лучше сочетать его с профильной вычислительной нейросетью.

Perplexity — поиск и фактическая точность выполнения учебных задач

🔗 Официальный сайт: Perplexity

Perplexity комбинирует обработку запроса с быстрым веб-поиском и выдаёт краткие, проверяемые ответы с источниками; оптимален для подготовки конспектов и быстрой верификации фактов по истории, обществознанию и естественным наукам.

☑️ Функционал:

Интеграция коротких ответов с ссылками на первоисточники из сети.

Быстрая сводка по теме с ключевыми датами и событиями.

Формирование списка литературы и рекомендуемых статей.

Создание кратких конспектов под контрольную или экзамен.

Подсветка спорных фактов и вариантов интерпретации источников.

Этот инструмент полезен для студентов, которым важна проверяемость и ссылки: при подготовке докладов и презентаций Perplexity ускорит сбор фактуры и укажет первоисточники для списка литературы.

Claude Sonnet — глубокие аргументы и учебные тексты

🔗 Официальный сайт: Claude Sonnet 4.5

Claude Sonnet делает упор на развернутую аргументацию и аналитический стиль: генерирует долгие тексты с последовательной логикой, что помогает при написании рефератов, аналитических обзоров и критических эссе. Модель аккуратно формирует тезисы и контртезисы.

☑️ Функционал:

Глубокая аргументация с контекстом и историческими ссылками.

Разработка комплексных планов для курсовых и дипломных работ.

Анализ литературных и научных источников по заданной теме.

Редактура сложных академических формулировок и параграфов.

Подготовка вопросов и ответов к защите проекта или доклада.

Рекомендуется студентам гуманитарного профиля и магистрантам: модель помогает довести аргументацию до уровня академического журнала, экономя часы на перестановку мыслей и формулировку выводов.

Claude Haiku — компактные ответы для уроков

🔗 Официальный сайт: Claude Haiku 4.5

Claude Haiku ориентирован на ёмкие, понятные формулировки: отлично подходит для школьных уроков, создания конспектов и кратких шпаргалок перед контрольной. Выдаёт удобные сводки и лаконичные объяснения формул.

☑️ Функционал:

Генерация коротких конспектов и резюме по разделу учебника.

Преобразование длинного текста в набор тезисов для урока.

Объяснение формул шаг-за-шаг для подготовки к контрольной.

Подготовка кратких планов выступлений и ответов на вопросы.

Создание чек-листов для самопроверки перед экзаменом.

Haiku удобно брать в урок как вспомогательный инструмент: учитель может получить компактные пояснения, а ученик — быстрый конспект и чек-лист для домашнего задания.

Grok4 — интерактивный решатель задач

🔗 Официальный сайт: grok4

Grok4 отлично справляется с практическими примерами: подробные пошаговые решения, объяснения к вычислениям и проверка промежуточных шагов делают его удобным в математике, физике и инженерных дисциплинах. Интерактивность диалога снижает вероятность ошибок в рассуждении.

☑️ Функционал:

Пошаговые вычисления и проверка промежуточных результатов с пояснениями.

Интерактивное исправление ошибок в решении задач и примеров.

Подготовка развернутых ответов для лабораторных отчётов.

Генерация тренировочных примеров под заданный уровень сложности.

Формирование пояснительной записки к вычислениям и графикам.

Grok4 стоит выбирать, когда важна точность вычислений и прозрачность логики: от простых уравнений до интегралов и задач по механике — инструмент помогает учиться через разбор ошибок.

Gemini — бесплатный универсальный ИИ для учебы

🔗 Официальный сайт: gemini (free)

Gemini в «flash» варианте предлагает бесплатный доступ к базовым возможностям: конспекты, простые пояснения и генерация планов. Это практичный выбор для школьников и студентов-первокурсников, которым нужен быстрый и недорогой помощник.

☑️ Функционал:

Быстрая генерация учебных конспектов и кратких справок по темам.

Создание планов рефератов и кратких тезисов для докладов.

Базовая проверка фактов и предложений для правок текста.

Генерация вопросов для самоконтроля и тестирования знаний.

Доступный режим без платы для повторного изучения материала.

Бесплатный Gemini хорош тем, что закрывает базовые учебные потребности: домашние задания, подготовка к зачетам и быстрый поиск идеи для реферата без дополнительных расходов.

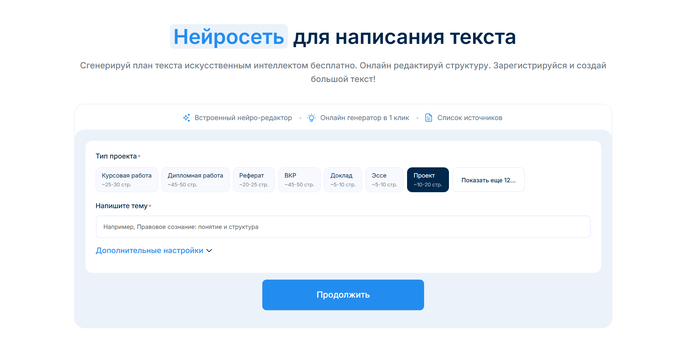

DeepLom — генератор академических работ

🔗 Официальный сайт: deeplom.ru

DeepLom фокусируется на автоматизированной генерации дипломных и курсовых работ: шаблоны, полный набор разделов и структурированные тексты делают платформу «фабрикой» академических материалов. Сервис даёт быстрый «скелет» работы, который затем требует редактур.

☑️ Функционал:

Полная генерация разделов курсовой и дипломной работы по шаблону.

Автоматическое составление списка литературы и библиографий.

Формирование введения, теоретической части и практической главы.

Готовые методические указания по оформлению и структуре работы.

Инструменты для проверки уникальности и корректировок текста.

DeepLom полезен как стартовый инструмент при оформлении больших работ: он экономит время на шаблонизации, но требует критической редактуры и проверки источников для академической честности.

YandexGPT — руский ИИ для учебных задач

🔗 Официальный сайт: ya.ru/ai/gpt

YandexGPT (в последних версиях) сочетает быстрый поиск по русскоязычному контенту и генерацию связных ответов; удобен при подготовке рефератов на русском языке, для заданий по истории, литературе и обществознанию благодаря локальному охвату источников и примеров.

☑️ Функционал:

Русскоязычная генерация с учётом локального контекста и терминов.

Интеграция с поиском для получения фактических ссылок и цитат.

Формирование пояснений к текстам и литературных анализов.

Подготовка контрольных вопросов и практических упражнений.

Инструменты для проверки грамматики и стилистики текста.

YandexGPT удобно использовать, если нужна локальная релевантность: примеры из русской литературы, ссылки на отечественную научную публицистику и понятные формулировки для школьной программы.

MITUp AI — нейросеть для генерации учебных материалов

🔗 Официальный сайт: ai.mitup.ru

MITUp AI — это нейросеть для учебы, ориентированная на автоматическую генерацию учебных текстов, тестов и заданий. Платформа предназначена для студентов, преподавателей и всех, кто создаёт образовательные материалы. Главная идея — ускорить подготовку контента: от конспектов и докладов до методичек и сценариев уроков. Интерфейс минималистичный, всё строится вокруг запроса — пользователь вводит тему, а система подбирает структурированный материал с логикой и пояснениями.

☑️ Функционал:

Создание учебных текстов и конспектов по темам вузовских и школьных дисциплин.

Автоматическая генерация тестов, упражнений и контрольных заданий.

Подбор примеров и определений для теоретических блоков.

Экспорт материалов в разных форматах — DOCX, PDF или презентация.

Возможность адаптации под уровень учащегося и сложность программы.

MITUp AI подойдёт тем, кто готовит лекции, учебные планы или нуждается в быстрой генерации текстов на учебные темы. Это нейросеть, которая помогает не просто создавать контент, но и систематизировать его под формат учебных занятий — особенно полезно преподавателям, репетиторам и авторам курсов.

Как выбрать нейросеть для учебы: практический гайд на учебный год 2025-2026

Сегодня нейросети для учебы стали таким же обычным инструментом, как текстовый редактор или калькулятор. Но чтобы искусственный интеллект реально помог с уроками, а не запутал, важно понимать, какую нейросеть выбрать под конкретную задачу. От правильного выбора зависит, получите ли вы удобного учебного помощника или просто красивый генератор текста.

На что обращать внимание при выборе ИИ для учебы

Хорошая нейросеть для студентов и школьников должна не просто генерировать тексты, а понимать структуру учебных заданий. Важно, чтобы модель умела аргументировать, формулировать мысли в академическом стиле и корректно объяснять решения.

Понимание контекста. ИИ должен понимать учебные термины и форматы заданий — от реферата до расчётной работы.

Форматирование и логика. Важна структура: введение, основная часть, выводы, оформление ссылок.

Фактическая точность. Нейросеть обязана проверять факты, а не выдумывать их — это критично для докладов и эссе.

Адаптация под уровень сложности. Для школы нужны простые объяснения, для вуза — аналитические тексты.

Проверить модель легко: задайте ей типовое задание («Объясни закон Архимеда для 7 класса» или «Напиши план курсовой по маркетингу»). Если ответ выглядит логично и соответствует уровню сложности, значит, нейросеть справляется.

Нейросети для школьных уроков и домашки

Для школьников особенно важна простота объяснений и ясная структура ответов. Здесь хорошо показывают себя Claude Haiku и Gemini. Первая делает компактные конспекты, вторая даёт бесплатный доступ и понятные формулировки. Они помогают не просто «списать», а реально разобраться в материале.

Claude Haiku — идеальна для кратких конспектов, шпаргалок, подготовки к контрольным.

Gemini — отличное бесплатное решение для объяснения тем и быстрого повторения уроков.

Чтобы проверить качество, попросите нейросеть объяснить одно и то же правило двумя способами — если она сумеет упростить или переформулировать идею, значит, умеет адаптировать объяснения.

ИИ для студентов вузов и институтов

Здесь задачи сложнее: требуется писать курсовые, дипломные, аналитические отчёты, оформлять всё по академическим стандартам. Для таких целей подходят Кэмп, Claude Sonnet и DeepLom.

Кэмп — лучший выбор для вузовской работы: он знает требования, умеет оформлять по ГОСТу и подбирать актуальные источники.

Claude Sonnet — создаёт логичные аргументы, структурирует мысли, помогает с теоретическими главами.

DeepLom — автоматизирует оформление курсовых и дипломов, но требует последующей правки.

Студенту важно не просто получить текст, а убедиться, что он выдерживает проверку уникальности и соответствует теме. Кэмп выделяется тем, что помогает адаптировать текст под конкретный вуз, а Claude Sonnet позволяет быстро довести текст до логической и стилистической зрелости.

Нейросети для решения задач и примеров

Для точных наук бесполезны генераторы общих фраз — здесь нужна нейросеть, которая считает, объясняет и разбирает пошагово. Лучшими считаются Grok4 и ChatGPT5: первая специализируется на математике и физике, вторая — универсальный помощник с сильной логикой рассуждений.

Grok4 решает уравнения, интегралы, даёт развёрнутые объяснения решений, а не просто результат.

ChatGPT5 помогает разложить задачу на шаги, объяснить формулы и построить логическую цепочку рассуждений.

При проверке обращайте внимание на структуру вывода. Если нейросеть объясняет не только результат, но и путь к нему — она действительно обучающая, а не просто вычислительная.

Нейросети для написания конспектов, тестов и презентаций

В учебном процессе конспект — один из самых недооценённых инструментов. ИИ может превращать длинные лекции в краткие тезисы, а также создавать презентации и тестовые задания. Здесь сильны Кэмп, Perplexity и YandexGPT.

Кэмп умеет делать конспекты из реальных лекционных материалов и автоматически формирует структуру презентации.

Perplexity собирает информацию из достоверных источников, добавляет ссылки и помогает сверить факты в конспекте.

YandexGPT ориентирован на русскоязычные темы — история, обществознание, литература, где важны локальные примеры.

Для тестов и презентаций ищите нейросеть с возможностью настройки длины ответа: слишком краткие варианты дают сухую сводку, а слишком длинные теряют смысл. Оптимальный баланс — короткие тезисы и визуальные примеры.

ИИ для преподавателей и наставников

Учителям тоже полезны нейросети: они помогают составлять тесты, проверять работы и создавать учебные материалы. Здесь подойдут MITUp AI и Claude Haiku. Первый подходит для генерации заданий, второй — для создания кратких пояснений и планов уроков.

Генерация контрольных, тестов и упражнений под конкретную тему.

Создание планов-конспектов и заданий для разных уровней сложности.

Быстрая адаптация учебного материала под класс или курс.

Перед использованием важно проверить тексты на ошибки и актуальность терминов — особенно если речь идёт о естественных науках или праве, где данные быстро устаревают.

Как протестировать нейросеть перед учёбой

Перед тем как использовать нейросеть для учёбы, проведите небольшое тестирование. Это поможет понять, подходит ли ИИ именно под ваш стиль обучения и задачи.

Дайте ей задание из вашей дисциплины — например, решить задачу по алгебре или написать план сочинения.

Проверьте, насколько логично и последовательно она рассуждает.

Попросите сократить ответ — если умеет резюмировать, значит, хорошо обрабатывает смысл.

Задайте уточняющий вопрос: если корректно реагирует, значит, модель понимает контекст.

Так вы быстро определите, стоит ли использовать выбранную нейросеть как основного учебного ассистента. При грамотном подходе искусственный интеллект становится не заменой учителю, а надёжным партнёром в процессе обучения.

Какие еще нейросети для помощи с уроками существуют?

Список дополнительных ИИ, которые хоть и не вошли в основной рейтинг, но тоже могут пригодиться в учебе:

BotProfi — русскоязычная нейросеть‑чат, работающая круглосуточно и помогающая генерировать тексты, решать задачи и готовить домашние работы с минимальным усилием.

Robotext.io — генератор уникального текста, который подходит для рефератов, сочинений и эссе, и позволяет быстро получить черновик на нужную тему.

AiTxt — платформа‑нейросеть, ориентированная как на генерацию текстов, так и на решение тестов и задач по фото, что делает её полезной для школьников и студентов.

Examka.ai — инструмент для студентов, помогающий создавать текстовые работы и решать задачи любой сложности, включая курсовые и отчёты.

DeepSeek — продвинутый ИИ‑ассистент с API и долгим контекстом, который может быть полезен при работе с крупными проектами и комплексными заданиями.

AISearch.ru — нейросеть для генерации учебных материалов и тестов «на лету», удобная для подготовки к занятиям и созданию вопросов.

SmartBuddy.ru — многофункциональный ИИ‑помощник, который помогает с текстовыми задачами, эссе, отчётами и даже кодом, подходящий для междисциплинарных проектов.

Tebezachet AI — сервис, ориентированный на учащихся: помогает в написании работ, решении задач и подготовке конспектов без долгой подготовки.

StudentBot — чат‑нейросеть, доступная 24/7, содействующая в учёбе, генерации текстов, решении тестов и составлении докладов.

Каждую платформу стоит рассматривать в том контексте, какую задачу нужно решить — от черновика до теста или крупной работы. Подбирайте инструмент под конкретную потребность, и вы получите помощь, а не просто генерацию.

Как Kampus (Кэмп) поможет с учебой: подробный гайд

Платформа, которая декларирует «Твой AI для прогрессивной учёбы», действительно способна взять на себя ключевые части учебного процесса. Ниже — конкретный обзор того, как Кэмп справляется с задачами студента или школьника и какие инструменты предлагает.

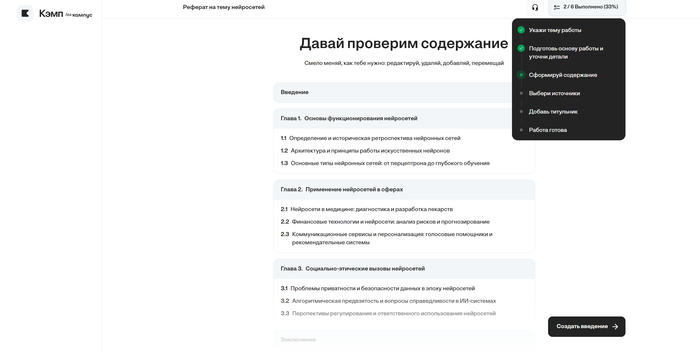

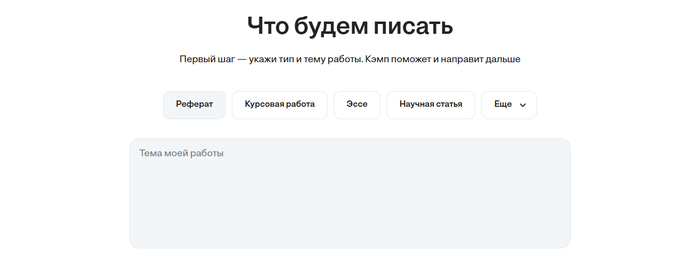

1. Создание текстовой работы — от реферата до курсовой

Когда требуется написать реферат, эссе, курсовую или даже дипломную работу, важны три вещи: актуальные источники, корректная структура и оформление по стандартам. Кэмп здесь работает комплексно.

Генерация текста с учётом реальных источников и соответствием академическому стилю.

Оформление по ГОСТу или другому стандарту — титульный лист, оглавление, список литературы.

Уникальность текста на уровне 90% и выше — чтобы минимизировать риск плагиата.

Поддержка разных дисциплин — от права и экономики до вышки и гуманитарных курсов.

Редактирование, доработка и проверки внутри платформы — возможность контролировать и корректировать.

Таким образом, если ваша задача — подготовить серьёзную текстовую работу, Кэмп становится помощником, который не просто выдаёт текст, а обеспечивает оформление и релевантность темы под вузовские требования.

2. Решение учебных задач и примеров — для тестов, лабораторных, домашних

Когда дело доходит до аналитических заданий, важно не просто получить ответ, а понять ход решения. В этом плане Кэмп предлагает функции, направленные на объяснение и обучение.

Разбор домашней задачи или теста шаг-за-шаг: студенты видят не только результат, но процесс.

Работа с лабораторными, примерами по экономике, вышке, праву и прочим 160+ предметам.

Подготовка к экзаменам: сбор материалов, быстрые ответы, структурированное понимание темы.

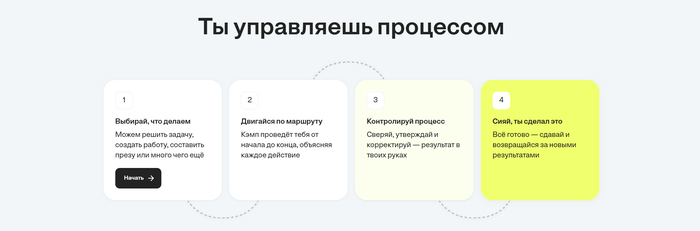

Интерактивность: платформа ведёт тебя «по маршруту» — от задания до результата, с возможностью корректировки.

Контроль результатов: ты выбираешь, проверяешь, корректируешь и сдаёшь — процесс остаётся под твоим контролем.

Если вы готовитесь к зачету или экзамену, либо хотите качественно понять тему — это может быть именно тот инструмент, который помогает не просто решить, а разобраться.

3. Создание презентаций — оформление темы в PPTX-формате

Презентации часто становятся слабым звеном: нужно не только собрать информацию, но оформить её правильно, поддержать слайды визуально и логически. Здесь Кэмп также предлагает готовое решение.

Генерация презентации от 8 слайдов по тематике — на основе текста или темы, которую вы задаёте.

Оформление «по стандартам вуза»: логика слайдов, структура, единый стиль.

Интеграция с текстовым материалом: если вы уже сделали текстовую работу, можно «трансформировать» её в презентацию.

Редактирование: возможность доработать слайды, добавить собственные данные, сделать под себя.

Печать/распечатка: материал готов к распространению — файл оформлен и можно сдать или показать.

Такой подход особенно полезен, когда предстоит защита курсовой или доклад на уроке: время ограничено, и нужна презентация «под ключ». Кэмп помогает собрать всё быстро и без хаоса.

4. Подготовка к экзамену и быстрая сборка материалов

Экзаменационный режим — это стресс, ограничения по времени и огромный объём информации. Здесь Кэмп решает задачи упрощения, структурирования и обеспечения доступа.

Сбор материалов за вечер: краткие сводки тем, конспекты, кейсы по предметам.

Получение ответов «кратко и по делу»: тезисные, понятные формулировки, готовые к повторению.

Формирование файла для печати или с собой — удобно перед экзаменом.

Управление процессом: ты выбираешь маршрут, проверяешь ход, корректируешь материал.

Поддержка множества дисциплин и форматов: от контроля знаний до лабораторных и тестов.

Таким образом, если вам нужно максимально быстро войти в тему, освежить знания и подготовиться к сдаче — платформа предлагает инструменты, чтобы «упаковать» учебный материал и сделать его понятным.

5. Унификация задач на одной платформе — текст, задачи, презентации

Одним из ключевых плюсов Кэмпа является объединение разных учебных задач в одной системе: нет необходимости переключаться между сервисами, скачивать шаблоны или вручную конвертировать файлы.

Текстовые работы, задачи, презентации — все через одну панель управления.

Встроенные инструкции: платформа ведет тебя от начала до конца.

Универсальность — старшеклассники и студенты разных уровней и направлений могут использовать.

Многозадачность: можно переключаться между видами работ без потери контекста и структуры.

Стабильный доступ из любой точки мира — актуально для дистанционной или гибридной формы обучения.

Имея такую платформу, ты экономишь время, силы и нервы: всё организовано логично, понятно и «под руку». Это особенно полезно, если учебный процесс напряжён или когда приходится совмещать несколько предметов одновременно.

6. Контроль, персонализация и безопасность — важные аспекты

Не менее значимым является то, как платформа помогает контролировать процесс и при этом сохраняет конфиденциальность. Кэмп заявляет о полной безопасности данных и ориентирован на пользователя, а не на сервис как цель.

Пользователь управляет процессом: выбирает тип работы, проверяет, корректирует.

Персонализация: платформа адаптируется под ритм пользователя, цели и профиль обучения.

Анонимность: данные не передаются в вуз или третьим лицам — важный аспект при использовании ИИ-инструментов.

Рекомендации экспертов: преподаватели отмечают, что платформа усиливает учебный процесс, а не заменяет его — это признак продуманной разработки.

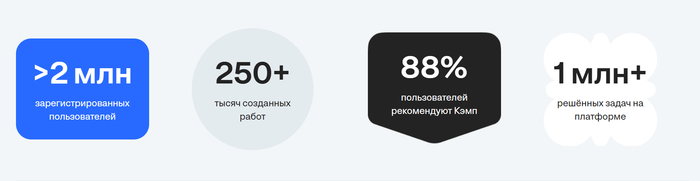

Отзывы пользователей: более 2 млн зарегистрированных, большое число созданных работ и решённых задач — свидетельство актуальности и практичности.

Когда вы выбираете инструмент для учёбы, убедитесь, что он не только генерирует текст или решения, но и предлагает контроль, адаптацию и безопасность. Кэмп соответствует этим требованиям.