500 русских против 40 000 персов: невероятная история об отряде полковника Карягина

Поход полковника Карягина против персов в 1805-ом году не похож на реальную военную историю. Он похож на приквел к "300 спартанцев" (40 000 персов, 500 русских, ущелья, штыковые атаки, "Это безумие! - Нет, блять, это 17-ый егерский полк!"). Золотая страница русской истории, сочетающая бойню безумия с высочайшим тактическим мастерством, восхитительной хитростью и ошеломительной русской наглостью. Но обо всем по порядку.

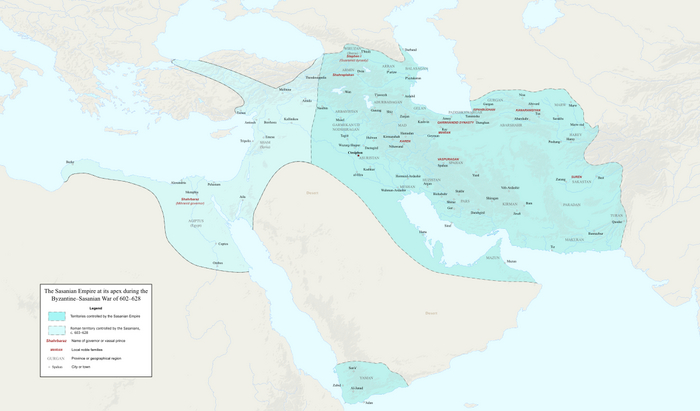

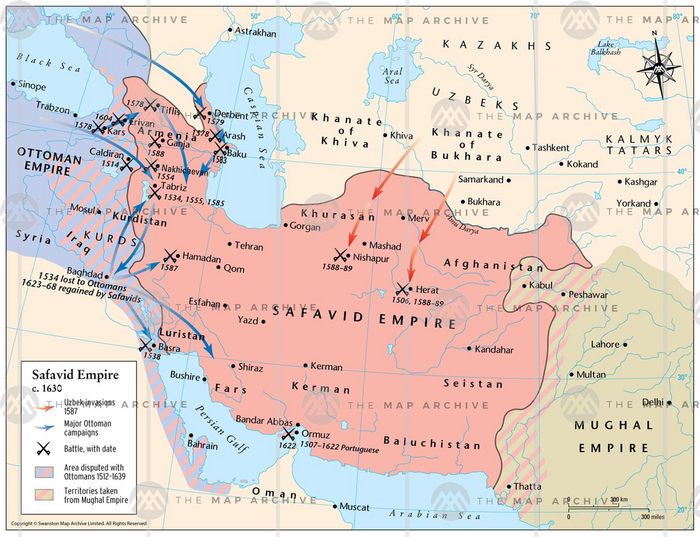

В 1805 году Российская Империя воевала с Францией в составе Третьей коалиции, причем воевала неудачно. У Франции был Наполеон, а у нас были австрийцы, чья воинская слава к тому моменту давно закатилась, и британцы, никогда не имевшие нормальной наземной армии. И те, и другие вели себя как полные мудаки и даже великий Кутузов всей силой своего гения не мог переключить телеканал "Фэйл за фэйлом". Тем временем на юге России у персидского Баба-хана, с мурлыканием читавшего сводки о наших европейских поражениях, появилась Идейка.

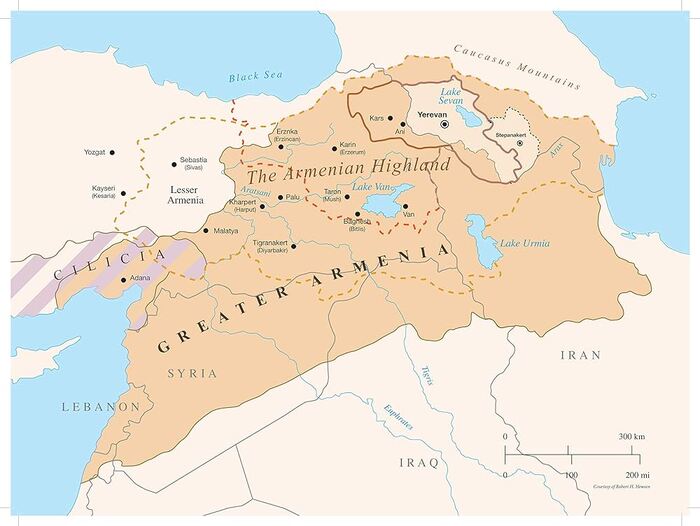

Баба-хан перестал мурлыкать и вновь пошел на Россию, надеясь рассчитаться за поражения предыдущего, 1804 года. Момент был выбран крайне удачно - из-за привычной постановки привычной драмы "Толпа так называемых союзников-криворуких-мудаков и Россия, которая опять всех пытается спасти", Петербург не мог прислать на Кавказ ни одного лишнего солдата, при том, что на весь Кавказ было от 8 000 до 10 000 солдат.

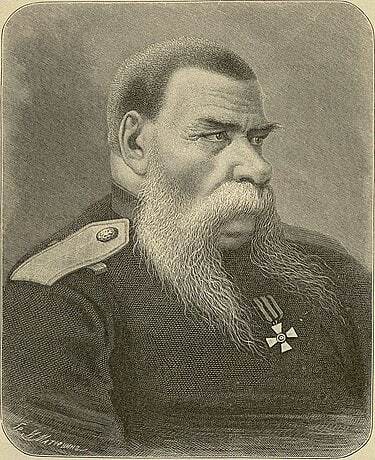

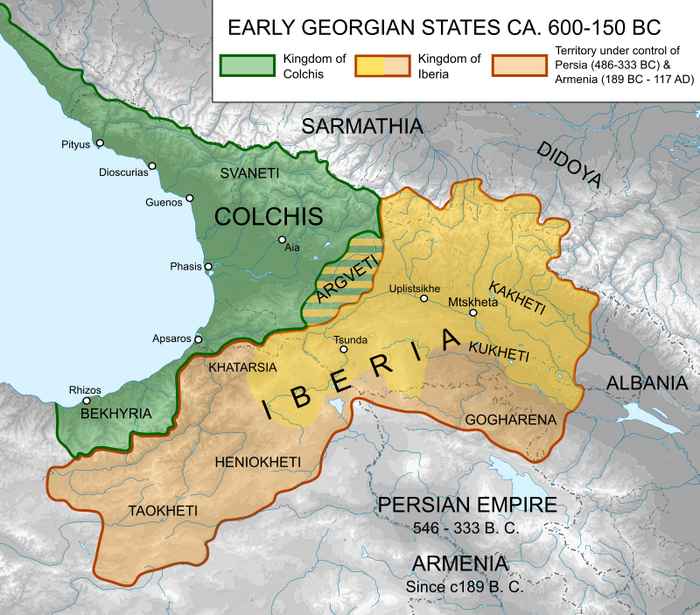

Поэтому узнав, что на город Шушу (это в нынешнем Нагорном Карабахе. Азербайджан знаете, да? Слева-снизу), где находился майор Лисаневич с 6 ротами егерей, идет 40 000 персидского войска под командованием Наследного Принца Аббас-Мирзы (мне хочется думать, что он передвигался на огромной золотой платформе, с кучей уродов, фриков и наложниц на золотых цепях, лайк э факин Ксеркс), князь Цицианов выслал всю подмогу, которую только мог выслать. Все 493 солдата и офицера при двух орудиях, супергерое Карягине, супергерое Котляревском и русском воинском духе.

Они не успели дойти до Шуши, персы перехватили наших по дороге, у реки Шах-Булах, 24 июня. Персидский авангард. Скромные 10 000 человек. Ничуть не растерявшись (в то время на Кавказе сражения с менее чем десятикратным превосходством противника не считались за сражения и официально проходили в рапортах как "учения в условиях, приближенных к боевым"), Карягин построил войско в каре и целый день отражал бесплодные атаки персидской кавалерии, пока от персов не остались одни ошметки. Затем он прошел еще 14 верст и встал укрепленным лагерем, так называемым вагенбургом или, по-русски, гуляй-городом, когда линия обороны выстраивается из обозных повозок (учитывая кавказское бездорожье и отсутствовавшую сеть снабжения, войскам приходилось таскать с собой значительные запасы).

Персы продолжили атаки вечером и бесплодно штурмовали лагерь до самой ночи, после чего сделали вынужденный перерыв на расчистку груд персидских тел, похороны, плач и написание открыток семьям погибших. К утру, прочитав присланный экспресс-почтой мануал "Военное искусство для чайников" ("Если враг укрепился и этот враг - русский, не пытайтесь атаковать его в лоб, даже если вас 40 000, а его 400"), персы начали бомбардировать наш гуляй-город артиллерией, стремясь не дать нашим войскам добраться до реки и пополнить запасы воды. Русские в ответ сделали вылазку, пробились к персидской батареи и повзрывали ее нахрен, сбросив остатки пушек в реку, предположительно - с ехидными матерными надписями.

Впрочем, положения это не спасло. Провоевав еще один день, Карягин начал подозревать, что он не сможет перебить всю персидскую армию. Кроме того, начались проблемы внутри лагеря - к персам перебежал поручик Лисенко и еще шесть засранцев, на следующий день к ним присоединились еще 19 хиппи - таким образом, наши потери от трусливых пацифистов начали превышать потери от неумелых персидских атак. Жажда, опять же. Зной. Пули. И 40 000 персов вокруг. Неуютно.

На офицерском совете были предложены два варианта: или мы остаемся здесь все и умираем, кто за? Никого. Или мы собираемся, прорываем персидское кольцо окружения, после чего ШТУРМУЕМ близлежащую крепость, пока нас догоняют персы, и сидим уже в крепости. Там тепло. Хорошо. И мухи не кусают. Единственная проблема - нас по-прежнему десятки тысяч караулят, и все это будет похоже на игру Left 4 Dead, где на крошечный отряд выживших прут и прут толпы озверевших зомби.

Left 4 Dead все любили уже в 1805-ом, поэтому решили прорываться. Ночью. Перерезав персидских часовых и стараясь не дышать, русские участники программы "Остаться в живых, когда остаться в живых нельзя" почти вышли из окружения, но наткнулись на персидский разъезд. Началась погоня, перестрелка, затем снова погоня, затем наши наконец оторвались от махмудов в темном-темном кавказском лесу и вышли к крепости, названной по имени близлежащей реки Шах-Булахом. К тому моменту вокруг оставшихся участников безумного марафона "Сражайся, сколько сможешь" (напомню, что шел уже ЧЕТВЕРТЫЙ день беспрерывных боев, вылазок, дуэлей на штыках и ночных пряток по лесам) сияла золотистая аура 3,14здеца, поэтому Карягин просто разбил ворота Шах-Булаха пушечным ядром, после чего устало спросил у небольшого персидского гарнизона: "Ребята, посмотрите на нас. Вы правда хотите попробовать? Вот правда?".

Ребята намек поняли и разбежались. В процессе разбега было убито два хана, русские едва-едва успели починить ворота, как показались основные персидские силы, обеспокоенные пропажей любимого русского отряда. Но это был не конец. Даже не начало конца. После инвентаризации оставшегося в крепости имущества выяснилось, что еды нет. И что обоз с едой пришлось бросить во время прорыва из окружения, поэтому жрать нечего. Совсем. Совсем. Совсем. Карягин вновь вышел к войскам: -Друзья, я знаю, что это не безумие, не Спарта и вообще не что-то, для чего изобрели человеческие слова. Из и так жалких 493 человек нас осталось 175, практически все ранены, обезвожены, истощены, в предельной степени усталости. Еды нет. Обоза нет. Ядра и патроны кончаются. А кроме того, прямо перед нашими воротами сидит наследник персидского престола Аббас-Мирза, уже несколько раз попытавшийся взять нас штурмом. Слышите похрюкивание его ручных уродов и хохот наложниц?

Это он ждет, пока мы сдохнем, надеясь, что голод сделает то, что не смогли сделать 40 000 персов. Но мы не сдохнем. Вы не сдохнете. Я, полковник Карягин, запрещаю вам дохнуть. Я приказываю вам набраться всей наглости, которая у вас есть, потому что этой ночью мы покидаем крепость и прорываемся к ЕЩЕ ОДНОЙ КРЕПОСТИ, КОТОРУЮ СНОВА ВОЗЬМЕМ ШТУРМОМ, СО ВСЕЙ ПЕРСИДСКОЙ АРМИЕЙ НА ПЛЕЧАХ. А также уродами и наложницами.

Это не голливудский боевик. Это не эпос. Это русская история, птенчики, и вы ее главные герои. Выставить на стенах часовых, которые всю ночь будут перекликаться между собой, создавая ощущение, будто мы в крепости. Мы выступаем, как только достаточно стемнеет!

Говорят, на Небесах когда-то был ангел, отвечавший за мониторинг невозможности. 7 июля в 22 часа, когда Карягин выступил из крепости на штурм следующей, еще большей крепости, этот ангел умер от о3,14зденения. Важно понимать, что к 7 июля отряд беспрерывно сражался вот уже 13-ый день и был не сколько в состоянии "терминаторы идут", сколько в состоянии "предельно отчаянные люди на одной лишь злости и силе духа движутся в Сердце Тьмы этого безумного, невозможного, невероятного, немыслимого похода".

С пушками, с подводами раненых, это была не прогулка с рюкзаками, но большое и тяжелое движение. Карягин выскользнул из крепости как ночной призрак, как нетопырь, как существо с Той, Запретной Стороны - и потому даже солдаты, оставшиеся перекликаться на стенах, сумели уйти от персов и догнать отряд, хотя и уже приготовились умереть, понимая абсолютную смертельность своей задачи.

Продвигавшийся сквозь тьму, морок, боль, голод и жажду отряд русских... солдат? Призраков? Святых войны? столкнулся с рвом, через который нельзя было переправить пушки, а без пушек штурм следующей, еще более лучше укрепленной крепости Мухраты, не имел ни смысла, ни шансов. Леса, чтобы заполнить ров, рядом не было, не было и времени искать лес - персы могли настигнуть в любую минуту. Четыре русских солдата - один из них был Гаврила Сидоров, имена остальных, к сожалению, мне не удалось найти - молча спрыгнули в ров. И легли. Как бревна. Без бравады, без разговоров, без всего. Спрыгнули и легли. Тяжеленные пушки поехали прямо по ним.

Из рва поднялись только двое. Молча.

8 июля отряд вошел в Касапет, впервые за долгие дни нормально поел, попил, и двинулся дальше, к крепости Мухрат. За три версты от нее отряд в чуть больше сотни человек атаковали несколько тысяч персидских всадников, сумевшие пробиться к пушкам и захватить их. Зря. Как вспоминал один из офицеров: "Карягин закричал: «Ребята, вперед, вперед спасайте пушки!»

Видимо, солдаты помнили, КАКОЙ ценой им достались эти пушки. На лафеты брызнуло красное, на это раз персидское, и брызгало, и лилось, и заливало лафеты, и землю вокруг лафетов, и подводы, и мундиры, и ружья, и сабли, и лилось, и лилось, и лилось до тех пор, пока персы в панике не разбежались, так и не сумев сломить сопротивление сотни наших.

Мухрат взяли легко, а на следующий день, 9-го июля, князь Цицианов, получив от Карягина рапорт: "Мы все еще живы и три последние недели заставляем гоняться за нами половину персидской армии. P.S. Борщ в холодильнике, персы у реки Тертары", тут же выступил навстречу персидскому войску с 2300 солдат и 10 орудиями. 15 июля Цицианов разбил и прогнал персов, а после соединился с остатками отрядами полковника Карягина.

Карягин получил за этот поход золотую шпагу, все офицеры и солдаты - награды и жалованье, безмолвно легший в ров Гаврила Сидоров - памятник в штаб-квартире полка.

© не моё, взял здесь https://www.anekdot.ru/an/an1207/o120703;100.html#7