Ответ на пост «"Не мужская работа" адекватного мусульманина»

Служил я в ГСВГ(ЗГВ). Группа Советских Войск в Германии.88\90.

Там небыло гауптвахты в принципе. Не положено по Договору СЭВ.

Но был "Хлебозавод".

Хлеб там пекли на всю Восточную Германию.Всё-вручную.Мешки с мукой по 50 кг на горбе таскали по этажам и т.д. круглосуточно. "На постоянке" ,т.е. постоянный солдатский обслуживающий персонал,был исключительно черножопый.

Худшего наказания за тяжкий "залёт",чем уехать в командировку на "Хлебозавод" небыло.

Никто из "залётчиков" оттуда не возвращался.

Кроме одного.Вместе прилетели в Германию из учебки под Еланью. КМС по метанию диска из Челябинска. По размерам-"Скала". Что-то права попытался покачать с летёхой,да так и уехал на "Хлебозавод".По возвращении через месяц сказал только:"Там-ПИЗДЕЦ." И через день улетел в Москву в ЦСКА.

Все попытки нарушения интернационализма в отдельно взятой ракетной бригаде ,численностью 1500 срочников,моментально пресекались словами офицеров:"Ещё один залёт,солдат,и ты завтра едешь на "Хлебозавод.""

Слова "Моя твоя не понимай,сартира неполаженама" от вновь прибывших мы слышали один раз.

Ну,по мелочам,как и везде,черножопые скопом пиздили русских,русские смотрели.Потом отпизженный русский пиздил по-одному черножопых. Потом мир-дружба.

Но ,чёт,с тех пор я нихуя не интернационалист.

Для понимания скольким воинским частям в ГДР пекли хлеб на том заводе:

И да,мне жаль,что это всё Горбач отдал. 3 раза Берлин брать и отдавать взад,положив миллионы жизней,-неправильно.

Ричард Вольф: "Иммиграция, её цена, выгода и как на неё реагировать"

Для того, чтобы началась миграция людей из одной страны в другую, необходимы два главных условия. Первое – неблагоприятная ситуация на родине мигрантов. Конечно, иногда речь может идти о серьёзном политическом кризисе, о войне (в том числе гражданской), а порой и о масштабном природном бедствии или экологической катастрофе. Но в основном неблагоприятная ситуация связана с зависимостью "периферийной" страны от "центра" и со следующими из этой зависимости отсталостью и бедностью.

Второе важное условие для начала массовой миграции – наличие в принимающей стране (относящейся к "центру" либо к "полупериферии", как Российская Федерация) спроса на рабочую силу. Конечно же, имеется в виду дешёвая рабочая сила. Немалое число капиталистов, действующих в разных сферах экономики (не важно, американские ли это капиталисты или какие-либо иные), заинтересованы нанять таких работников, которые обойдутся им дешевле, чем местные жители. За счёт низких зарплат наниматели получают более высокую прибыль (а прибыль нанимателей нелегальных иммигрантов ещё выше).

Американский экономист Ричард Вольф, профессор экономики Массачусетского университета, в этом своём небольшом выступлении говорит не только о причинах миграции. Он также затрагивает её экономические последствия и даёт ответ на вопрос о том, какова же лучшая реакция на иммиграцию.

Разумеется, предлагаемый Вольфом способ реагировать на иммиграцию отвергается ультраправыми активистами, а также обывателями с националистическими/расистскими предубеждениями. Во втором случае, вероятно, есть смысл бороться с такими предубеждениями, ведя контрпропаганду.

Грёбаный интернационализм!

Сижу нынче в парикмахерской и слушаю "мелодичную" армянскую речь двух мастериц ножниц и расчёски. И вспомнилась мне одна история.

Дело было в Германии. На посадку заходит самолёт компании "Люфтганза".

Пилот выходит на связь с диспетчерской вышкой. Запрашивает разрешение на посадку и прочую фигню.

Но, делает это на немецком языке.

На что, диспетчер ему указывает, что по протоколу они должны общаться на английском!

Тот был не в духе или ещё какая хворь лётная приключилась, но, пилот начинает возмущаться:

-Почему я-немец, в немецком небе, на немецком самолёте, в немецком аэропорту должен общаться на английском!?

На что ему диспетчер отвечает:

-Потому, что мы, если ты не в курсе, войну просрали, Ганс!

К чему я это вспомнил?!

Может нам стоит завоевать Армению, чтобы русский язык стал обязательным в употреблении для общественных мест в России?!

Или есть другие, менее хлопотные методы?!

Вы спросите, а при чём тут интернационализм?

Да, не при чём! Просто задолбал!

Беседа с одним из создателей межславянского языка.

О мотиве и технологии создания нового языка, мыслях для дальнейшего развития, языковых экспериментах, об идее фильма Раскрашенная Птица и её озвучке.

Учитывая что сам Войтех Мерунка рассказывает на межславянском, без знания пары живых славянских будет тяжеловато слушать, думаю.

В теги ваши так и не научился.

Судьба итальянца

Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев вспоминал, что в конце января 1945 года к нему в концлагере подошел и познакомился на русском языке заключенный итальянец Доменико. Фамилию его, к огромному сожалению, Девятаев не запомнил, но история итальянца настолько потрясла его, что помнил ее всю жизнь.

Доменико был родом из Триеста, но в 1917 году оказался в Италии и был призван в итальянскую армию. В январе 1918 года попал в плен к австрийцам. Те распознали его как "своего", мобилизовали в императорскую и королевскую армию и отправили на Украину. На Украине среди австрийских солдат широко велась большевистская агитация и Доменико прочел статью Ленина "Социалистическое отечество в опасности". Считая статью пропуском, Доменико совершил побег из части и перешел к большевикам.

Те отправили его в Одессу и там он примкнул к сербским красногвардейцам. Вместе с ними отступул на Донбасс, откуда выехал в Москву и был направлен в Самару, где формировались интернациональные части.

В составе югославянского отряда принял участие в обороне Самары от белочехов. Выжил, состоял в самарском большевистском подполье. После освобождения города вступил в Интернациональный полк Железной дивизии Гая (командир Дьюла Варга - d_clarence), в составе которого освобождал Поволжье и Приуралье.

В 1919 году был отозван в Москву на партийные курсы.

Что с Доменико было дальше, как он попал в концлагер и выжил ли, Девятаев узнать не успел, так как угнал немецкий самолет и улетел к своим.

Подробности про оборону Самары, сербские части и югославское подполье Девятаев знать тогда не мог - первые книжки о тех событиях вышли в 1950-х, да и то сильно вряд ли попадались ему на глаза.

Так как фотки Доменико все равно нет, то пусть тут будет Девятаев.

«Пусть в ужасе живут буржуи-вурдалаки!» Ч.2.

В Сарепте стоял только артдивизион красных и отдыхавшая с марша Царевская рота Румынского интернационального батальона.

При полном господстве казачьей конницы собрать и привести в чувство бегущие по голой степи войска красным было негде. В случае захвата Сарепты белые вырывались на оперативный простор и могли беспрепятственно громить тылы оборонявшихся на других направлениях полков красных.

Им жизненно необходимо было выиграть время, чтобы собрать в Сарепте бегущие в панике части и построить новый рубеж обороны.

Прикрывать бегущие части выдвинулась румынская пулемётная команда в составе 15 бойцов под командованием бывшего поручика румынской королевской армии Георгия Панаитеску. Они укрепились на небольшом холме у речного обрыва в нескольких вёрстах от Сарепты и слаженным огнём заставили казаков прекратить преследование.

Мамонтов, в свою очередь, также прекрасно понимал значимость Сарепты и отдал приказ опрокинуть заслон и взять населённый пункт во что бы то ни стало. Из-за положения холма белым приходилось атаковать заслон либо в лоб, либо заходя левее и попадая под огонь артиллерийского дивизиона красных из Сарепты.

Первые две атаки захлебнулись, и белые подтянули свою артиллерию. Канонада не прекращалась весь день до глубокой ночи. Под её прикрытием белые провели ещё ряд атак, но пулемёты заслона продолжали стучать. Артдивизион красных энергично отвечал, оказывая большое моральное воздействие, так как стрельба велась вслепую.

За ночь и следующее утро под нескончаемый гул канонады красные смогли собрать бегущие части и привести их в относительный порядок. В это же время Мамонтов понял, что время упущено, взять наскоком Сарепту не получится, и попытался перейти к обороне.

К вечеру 18 августа прибыли остальные роты Румынского интернационального батальона, подкреплённые турецкими и сербскими интернационалистами. Румыны рвались в бой, и командованию приходилось силой удерживать солдат.

19 августа в Сарепту переехал штаб 10-й армии красных, а 20 августа части красных перешли в масштабное контрнаступление и отбросили Мамонтова на его исходные позиции. Первыми на позиции румынского заслона ворвались интернационалисты. Вся местность вокруг холма была перепахана снарядами, усеяна воронками, завалена трупами лошадей и людей, стреляными гильзами и пулемётными лентами. Все 15 бойцов погибли, но ни один не покинул свой пост.

Потерянное под Сарептой время стоило белым больших потерь и срыва наступательной операции. Моральных дух казаков был подорван. Так, 8-й и 9-й пешие полки Иловлинской и Качалинской станиц заявили начальству: «Будя головы морочить» — и ушли к красным. Белым пришлось взять паузу.

Весть о подвиге пулемётчиков Панаитеску быстро разнеслась по стране. Теперь на всех построениях румынских интернациональных частей звучал грозный клич: «Помни Сарепту!»

Общие сведения об румынских интернационалистах

Военнопленные румыны воевали в Перми в составе венгерского отряда Ференца Мюнниха, в 1-м и 3-м Саратовских интернациональных полках, в 3-м Советском полку на Южном фронте против генерала Краснова.

В октябре 1918 года в Самаре в 24-ю Симбирскую железную дивизию вступили военнопленные румыны. Они приняли участие в наступлении на Бузулук и далее на Урал, сражались в кровопролитных боях за Александровку и Ивановку.

Тогда же в Астрахани был сформирован 1-й Астраханский полк Красной армии под командованием венгерского интернационалиста (словака по национальности) Лайоша Гавро. Кавалерийским эскадроном полка командовал румынский поручик, участник обороны Одессы П. Константинеску.

Эскадрон разросся на Царицынском фронте до дивизиона. Константинеску в составе 49-й дивизии освобождал в начале 1920 года Кизляр, Петровск, Дербент, Баку. В полку также была румынская сапёрная рота из рабочих судоверфи «Ферник». Румынские сапёры считались на тот момент лучшими понтонёрами в РККА.

На Транссибирской магистрали румыны приняли участие в боях с белочехами в составе 1-го Читинского интернационального отряда, о котором оставил воспоминания венгерский интернационалист Арманд Мюллер.

На забайкальском фронте Интернациональным отрядом особого назначения во второй половине 1918 года командовал трансильванский румын Михай Бодеску. Отряд сыграл важную роль в боях с белочехами в районе станций Мурино и Танхой. За искусное руководство боевыми операциями и личную храбрость М. Бодеску представили к ордену Красного Знамени.

В начале 1918 года в Красной гвардии Владивостока был румынский взвод в 60 штыков. Летом 1918 года он действовал против атамана Калмыкова в составе 2-го сводного отряда Красной гвардии Владивостока в районе станций Пограничная и Гродеково. Комиссаром был И. Журжак. После боёв с Калмыковым взвод влился в Дальневосточный интернациональный батальон Красной армии.

В партизанской армии Щетинкина действовали румынские формирования, которые принимали румынских перебежчиков из буковинских стрелков.

В Енисейской тайге действовал против колчаковцев партизанский отряд под командованием бывшего лесничего М. Георгиу. Отряд попал в окружение в деревне Жуковка и пошёл на прорыв. Георгиу остался прикрывать отход, попал в плен и был демонстративно казнён в присутствии согнанных жителей.

Весной 1919 года развернулась усиленная работа по формированию интернациональных частей для помощи Советской Венгрии, для чего на Украину переехала Федерации иностранных коммунистических групп.

По её призыву на Украину отправились 500 румынских интернационалистов. В Полтаве был сформирован Румынский революционный полк для действий в Бессарабии (командир — Ион Сечану, комиссар — Теодор Диамандеску). В марте в полку насчитывалось 400 штыков.

Тогда же к нему присоединили венгерский батальон — и полк стал именоваться «1-й Полтавский интернациональный полк Украинской Красной армии».

Командиром был назначен венгр Рудольф Фекете, комиссаром — Теодор Диамандеску. Полк успешно ликвидировал банды в Миргородском уезде. После мятежа Григорьева он вошёл в состав 2-й Украинской стрелковой дивизии Осадчего.

И вёл бои с григорьевцами в районе станций Богуслав и Мировка. Эти события нашли отражение в книге Рудольфа Гарашина «Красные гусары».

Командование румынского революционного полка. Слева внизу командир сидит командир Ион Сечану, за ним комиссар Теодор Диамандеску. Полтава, 1919 год

В мае полк принял участие в разгроме банд в районе Вилкина, а уже в июне сражался с петлюровцами и галицийскими сечевиками в районе Проскурова. В августе он был влит в 1-ю интернациональную бригаду под командованием Славояра Частека и участвовал в боях с петлюровцами и Деникиным под Киевом, Гомелем и Черниговом.

На Украине действовал румынский интернациональный отряд, сформированный в Киеве румынским прапорщиком, который принял русскую фамилию Павлов. Сначала в нём было 100 штыков, но отряд быстро разросся до 500 бойцов. Он участвовал в ликвидации отрядов Григорьева и Зелёного.

В мае 1919 года в Одессе и Херсоне были сформированы 1-й и 2-й Румынские революционные полки, где помимо самих румын служили болгарские, сербские и греческие интернационалисты.

Большое количество румын служило в 1-м Туркестанском интернациональном полку на Ферганском и Семиреченском фронтах. За отличия в боях полк был награждён орденом Красного Знамени.

Красноармейцы туркестанского фронта решили в 1920 году сделать подарок Ленину на его 50-летие. Они собрали эшелон хлеба, отобранного у разгромленных басмачей, и отправили его в Москву. Сопровождал эшелон Дическу-Дик, тогда чрезвычайный комиссар по борьбе с эпидемиями на Туркестанском фронте.

На паровозе развивался плакат «Красноармейцы Туркфронта — первому красноармейцу революции В. И. Ленину в день его 50-летия». 22 апреля поезд прибыл на Казанский вокзал, а утром 23 апреля Ленин принял Дическу, подарил автограф, а весь хлеб передал в детские дома.

Отдельно стоит упомянуть румынских подпольщиков в Одессе: Обороча, Караника, Аргира, Вильдера, Мирчионеску. Их деятельность заслонил подвиг француженки Жанны Лябурб, но именно они выполняли всю основную агитационную работу по разложению экипажей французских судов и среди солдат 58-го полка.

Многие румынские интернационалисты не были комбатантами и агитаторами — они помогали в восстановлении народного хозяйства. Румыны работали на фабриках и железной дороге.

Дальнейшая судьба румынских интернационалистов

Большинство румынских интернационалистов вернулись на родину в 1920–1922 гг. Их советские власти пытались прятать среди массы возвращавшихся военнопленных.

15 августа 1921 года в Кремле состоялся торжественный приём в честь отъезжавших на родину интернационалистов. Как вспоминал 40 лет спустя один из них, после приёма Ленин, извиняясь за скудное угощение (чай и кусок хлеба), сказал: «Вам известна наша ситуация — в стране голод. Когда вы вернётесь домой, вас, быть может, встретят белыми булками и куличами, но они могут оказаться горше чёрного хлеба». Уже на Родине, в Румынии, автор воспоминаний был арестован как коммунист и посажен в тюрьму, где ему выбили все зубы.

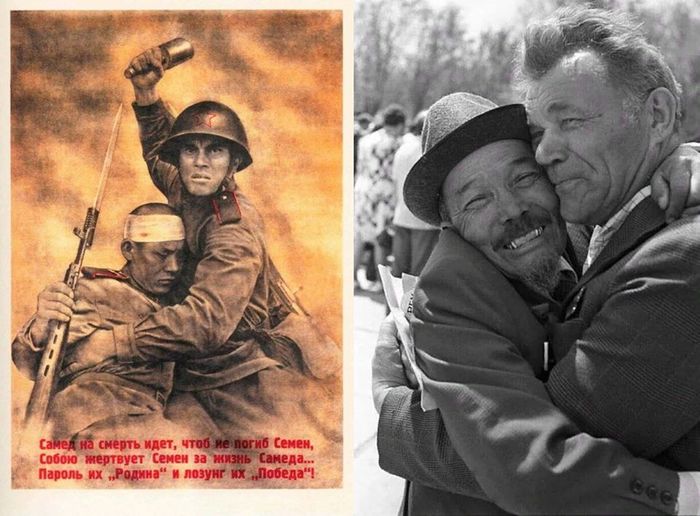

Румынские интернационалисты, встреча полвека спустя

Общую численность румынских интернационалистов, принявших участие в Гражданской войне в России, принято оценивать в 7–12 тысяч человек. Расхождение в цифрах вызвано тем, что многие трансильванцы отказывались считать себя румынами, предпочитая оставаться в венгерских отрядах.

К 40-й годовщине Октября компартии Румынии удалось найти лишь 600 живых ветеранов-интернационалистов Гражданской войны в России.