О древнерусской акцентологической системе

§ 0.1. Для описания древнерусской акцентологической системы прежде всего противопоставляются две главные характеристики + (плюсовая) и − (минусовая). Внутри плюсовой характеристики имеется подразделение на два подкласса ↓ (самоударность) и → (правоударность). Символ ↓ , → или − образует основную маркировку морфемы.

В некоторых случаях к основной маркировке морфемы присоединены дополнительные пометы Re и Min.

— Помета Re (ретракция) при некоторой морфеме означает, что если ударение по фундаментальному правилу должно попасть на данную морфему, то оно фактически падает на слог левее.

— Помета Min (минусизация) при некоторой морфеме означает, что если в составе словоформы предшествующая морфема имеет основную маркировку то эта маркировка заменяется на минусовую.

§ 0.2. Фундаментальное правило

Если в словоформе имеется морф с пометой Min, а у ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть → , то это → заменяется на минус.

Если в словоформе имеется морф с пометой Re, а у ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть → , то это → заменяется на самоударность.

1. Если цепь маркировок содержит только минусы — словоформа или тактовая группа является энклиноменом; ударение падает на самый левый слог в словоформе или тактовой группе.

2. Если имеется хотя бы один плюс — словоформа или тактовая группа является ортотонической; её ударение привязано к самому левому из имеющихся плюсов. Если этот плюс есть ↓ , ударение падает на саму точку привязки, если → , то на ближайшую к точке привязки гласную справа. Если, однако, ударение привязано к → , а ближайшая маркировка справа содержит помету Re, то ударение остается в точке привязки.

3. Если в силу пункта 2 ударение попало на слабый редуцированный гласный, оно сдвигается на слог влево.

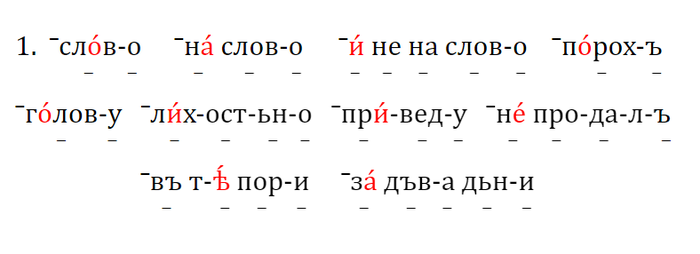

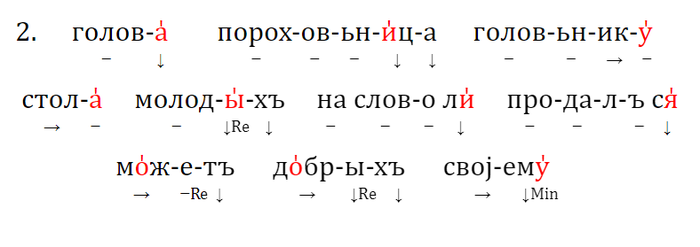

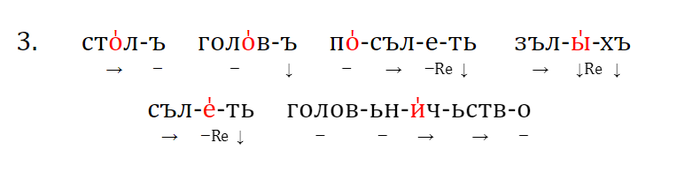

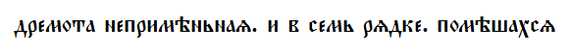

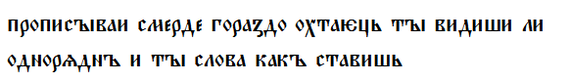

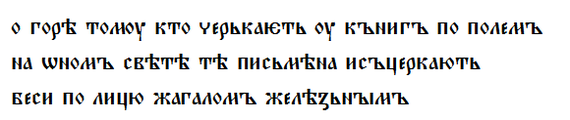

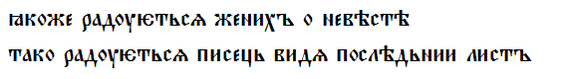

Примеры действия фундаментального правила:

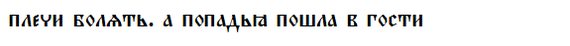

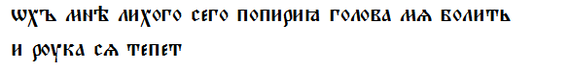

В тактовой группе «въ тѣ пори» ударение привязано к «въ», соответственно, падать должно на него, но так как редуцированный гласный «ъ» является слабым, то есть в современном русском языке он исчезнет, то по фундаментальному правилу ударение должно сместится на слог влево, но так как до «въ» других слогов уже нет, то ударение сдвигается на слог вправо (такой слог обязательно имеется), соответственно, ударение падает на «тѣ́».

Кириллический йот ( ј ) в словоформе «свој-eму» используется для удобства записи.

§ 0.3. Акцентные парадигмы

С акцентологической точки зрения основы словоформ изменяемых слов делятся на следующие три класса:

1. цепь маркировок, входящих в основу морфов, состоит из одних минусов;

2. эта цепь заканчивается маркировкой →, а левее этой маркировки имеются только минусы (или вообще ничего нет);

3. эта цепь имеет любой иной вид.

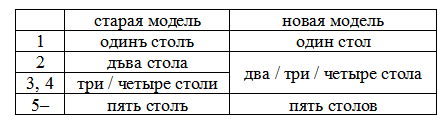

Имя, у которого основы всех словоформ относятся к 3-му из перечисленных классов, называется словом акцентной парадигмы а, ко 2-му — словом акцентной парадигмы b, к 1-му — словом акцентной парадигмы с.

Слова акцентной парадигмы а имеют только ортотонические словоформы с неподвижным ударением на определенном слоге основы (если не считать возможных сдвигов ударения влево со слабого редуцированного).

У слов акцентной парадигмы b, если отвлечься от немногочисленных словоформ, где окончание несет помету Min, положение таково. Они имеют ортотонические словоформы с ударением на первом слоге окончания или (в случае, когда первый послеосновный слог содержит слабый редуцированный гласный или когда первый послеосновный морф несет помету Re) на последнем слоге основы. Таким образом, здесь представлено смежно-подвижное ударение, т. е. распределенное между смежными слогами (первым слогом окончания и последним слогом

основы); Теоретически возможно также, но практически почти не встречается неподвижное ударение на первом слоге окончания.

Описанная картина нарушается, правда, в тех словоформах, где окончание имеет помету Min. В этих словоформах слова акцентной парадигмы b ведут себя как слова акцентной парадигмы с. Дело в том, что помета Min отражает именно проникновение в акцентную парадигму b акцентовок, возникших по аналогии с акцентной парадигмой с.

Слова акцентной парадигмы с имеют словоформы двух типов:

1. если окончание имеет минусовую маркировку — энклиномены;

2. если окончание имеет плюсовую маркировку — ортотонические словоформы с ударением на окончании. Таким образом ударение здесь маргинально-подвижное, т. е. противопоставлены

автоматическое начальное ударение энклиноменов и автономное флексионное ударение. Маргинально-подвижное ударение может быть двух подтипов:

1. строгое — если во всех случаях флексионного ударения оно падает на конечный слог словоформы;

2. нестрогое — если имеется хотя бы один случай неконечного автономного ударения (на первом слоге двусложного окончания или [в силу сдвига ударения с окончания] на последнем слоге

основы).

§ 0.4. Некоторые пояснения:

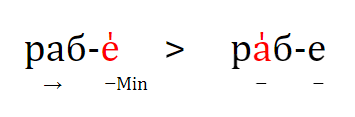

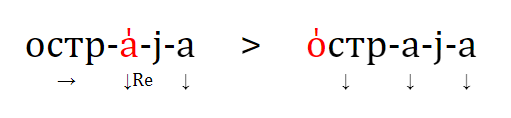

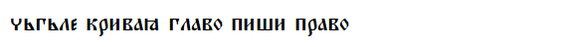

В словоформе «рабе» основа имеет правоударный морф, а последний слог имеет минусовый морф с минусизационной пометой. Соответственно, если не принимать минусизацию, то ударение привязано к правоударному морфу, но из-за того, что морф правоударный ударение падает на слог правее, то есть на «е», но так как на этом слоге стоит минус с минусизацией, то по фундаментальному правилу: если в словоформе имеется морф с пометой Min, а у ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть → , то это → заменяется на минус. А значит, опять же, по первому пункту фундаментального правила: если цепь маркировок содержит только минусы — словоформа или тактовая группа является энклиноменом; ударение падает на самый левый слог в словоформе или тактовой группе. Так и получается в звательном падеже — ра́бе :)В словоформе «острая» основа имеет правоударный морф, а последующий слог имеет самоударный морф с ретракционной пометой (последний слог уже не важен, так как в ортотонической словоформе [где все плюсовые слоги] ударение привязано всегда на левом слоге). Соответственно, если не принимать ретракцию, то ударение привязано к правоударному морфу, но из-за того, что морф правоударный ударение падает на слог правее, то есть на «а», но так как на этом слоге стоит самоударность с ретракцией, то по фундаментальному правилу: если в словоформе имеется морф с пометой Re, а у ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть → , то это → заменяется на самоударность. А значит, опять же, по второму пункту фундаментального правила: Если имеется хотя бы один плюс — словоформа или тактовая группа является ортотонической; её ударение привязано к самому левому из имеющихся плюсов. Так и получается — о́страя :)

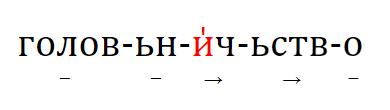

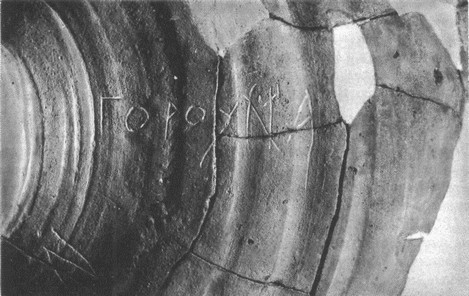

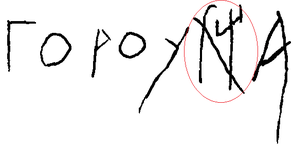

В словоформе «головьничьство» (древнерусская орфография!) первые два и последний слоги не имеют значения для рассмотрения, так как они минусовые и слабее плюсовых слогов. Слог «ич» имеет правоударный морф с привязанным ударением на нём. Соответственно, ударение падает на слог правее, но так как слог «ьств» имеет слабый редуцированный гласный, то ударение сдвигается на слог левее, опять же по фундаментальному правилу. Так и получается — головьни́чьство :)

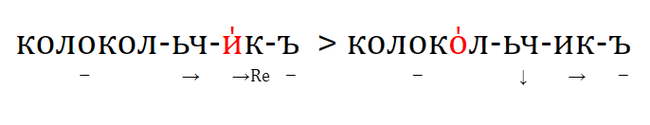

В словоформе «колокольчикъ» слог «ьч» имеет правоударный морф, а последующий слог имеет правоударный морф с ретракционной пометой. По фундаментальному правилу: если в словоформе имеется морф с пометой Re, а у ближайшего слева морфа, имеющего маркировку, основная маркировка есть → , то это → заменяется на самоударность. Слог «ьч» теперь имеет самоударный морф, но так как в нём находится слабый редуцированный гласный, то ударение сдвигается на слог влево. Так и получается — колоко́льчикъ :)

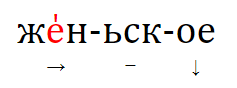

В словоформе «женьское» основа имеет правоударный морф, соответственно, ударение падает на слог правее, но так как слог «ьск» имеет слабый редуцированный гласный, то ударение сдвигается на слог влево. Так и получается — же́ньское :)

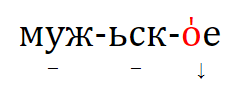

В словоформе «мужьское» первые два слога имеют минусовый морф, а последний слог имеет самоударный морф, соответственно, ударение привязано и падает на него. Так и получается — мужьско́е :)

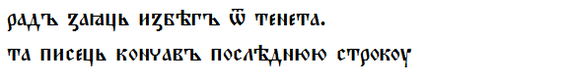

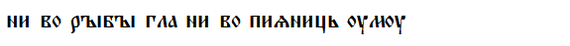

Думаю такое небольшое знакомство даст некоторые представления о системе раннедревнерусского языка.

Спасибо за прочтение!

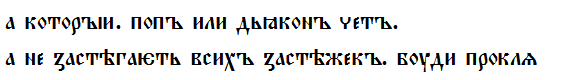

P.s. Над открытием, реконструкцией и описанием праславянской, древнерусской и русской акцентологией (которая будет следующим постом) работали следующие учёные лингвисты-акцентологи:

1. Андрей Анатольевич Зализняк, 29 апреля 1935 — 24 декабря 2017, советский и российский лингвист.

2. Владимир Антонович Дыбо, 30 апреля 1931, советский и российский лингвист.

3. Владислав Маркович Иллич-Свитыч, 12 сентября 1934 — 22 августа 1966, советский лингвист-компаративист.

4. Роман Осипович Якобсон, 28 сентября 1896 — 18 июля 1982, российский и американский лингвист.

5. Кристиан Швейгаард Станг, 5 марта 1900 — 2 июля 1977, норвежский лингвист и профессор по славянским языкам.