1991 год. Голодный сезон, часть 2

Летом 1991 года я делал геофизические работы в Плесецком районе Архангельской области. Время было голодное, но интересное. Начало истории можно прочесть вот здесь:

1991 год. Голодный сезон

База, деревня и все-все-все

Грязо́во – маленькая вымирающая деревенька, с десятком домов разной степени изношенности. В то время в деревне постоянно жили три бабки, которые всё своё свободное время проводили в войне с дедом, жившим в соседней деревне Самылово, состоявшей вообще из одного дома. Самыловский дедок лихо гонял по деревне на раздолбанном древнем велосипеде, распугивая местных кур и коз. То ли по этой причине, то ли потому, что у деда был единственный на две деревни телефон, но бабки звали его фашистиком и время от времени объявляли бойкот, не здороваясь с ним по утрам. Бойкот, правда, заканчивался весьма быстро, поскольку звонить в Плесецк родне или вызвать врача время от времени было нужно, а поэтому приходилось идти в гости к деду в Самылово. Но через некоторое время бойкот объявлялся снова: грязовским бабушкам просто не хватало ярких впечатлений от жизни.

Фотографий того сезона у меня практически нет, но поверьте - Грязово выглядело как любая другая полузаброшенная деревня в России.

Наша база стояла в небольшом леске, отделяющем деревню от большого колхозного картофельного поля. Оборудована она была весьма неплохо: на базе имелись баня, здоровенный склад, пара туалетов и 7 балков-вагончиков, классических «Геологов».

Довольно типичный вагончик "Геолог", только наши были ярко-жёлтого цвета. Из подобных вагончиков умудрялись целые общежития делать на 30-40 человек - ставили их в два ряда, обшивали досками и делали общий коридор.

У нас было даже два колодца, которыми к тому же регулярно пользовались и деревенские. Всё было хорошо кроме продуктов, которых, по сути, практически не было: на дворе стоял июнь 1991 года. После ревизии склада, я раскидал продукты по людям и вот что у меня получилось на месяц на одного человека: килограмм вермишели, полкило сахара, 8 банок борща, 4 банки солянки, 4 банки зельца и по паре солёных, с запашком, рыбины. Ну и ещё для курящих по 10 пачек «Стрелы» и турецкий чай, который мои работяги вполне активно смолили вместо табака. Ах да! Ещё был хлеб, который раз в три дня завозили в деревню Кувакино километрах в пяти от нашей базы. Правда, кроме хлеба там практически ничего больше не продавалось. Даже водка, что огорчало моих работяг, зато несказанно радовало меня. В общем, весь сезон у нас прошёл под знаком поиска чего бы пожрать.

Поначалу рабочие пытались выкапывать картошку на колхозном поле, но только что высаженная картошка была мелкой, зелёной и в еду совершенно не годилась. Купить что-то у местных тоже было не реально: все вокруг выживали, в основном, только за счёт своих огородов и делиться особым желанием не горели. Разве что одна из бабушек, державшая коз, угостила нас козьим молоком и сыром за привезённые ей из леса дрова.

Фантаст от сохи

Как-то раз Колька Беляев, один из моих работяг, предложил съездить в Кувакино.

- Там Молдаван пообещал подкинуть морковки с картошкой, да соленьев немного – давай к нему сгоняем, заодно и по хозяйству чем-нибудь поможем.

Про Молдавана, многодетного бригадира местных химиков-смолокуров, я к тому времени был наслышан, и конечно же, согласился съездить посмотреть на него. Тем более, что можно было разжиться хоть какой-то едой. Сейчас-то это кажется смешным, а в то время, когда на мне висели две бригады – своя и топографов, всё время приходилось выдумывать, чем бы их накормить.

Химики – осуждённые на исправительные работы по лёгким статьям, или выведенные из зоны за хорошее поведение, но досиживающие срок на исправительных работах. В районе Грязово росли шикарные сосновые леса, где химики занимались сбором сосновой смолы, или как его ещё называют – смолокурением.

Вот так собирают смолу с сосен. Для тех, кто боится, что деревья от этого гибнут, могу сказать: мне доводилось встречать множество вполне живых деревьев с давно заросшими бороздками от подсочки.

Настоящая фамилия Молдавана - Баранников, но все в деревне, в том числе и его жена, называли его только Молдаваном и никак иначе – прозвище прилипло к нему насмерть и никто толком даже не помнил, по какой причине его так окрестили. В своих мыслях я представлял его похожим на Будулая из фильма «Цыган» - крепким, кудрявым и черноволосым. Реальность расставила всё по своим местам.

Передо мной за столом, накрытым изрезанной и довольно грязной клеёнкой, сидел весьма субтильный мужичок с жидкой бородёнкой, одетый в драную телогрейку без рукавов. Вокруг него по избе, по печке и даже под столом носилась и галдела толпа детей возрастом от года и старше, вплоть до 15 или 16 лет. Сколько их было, я сказать затрудняюсь, поскольку в этом броуновском движении всё время возникали какие-то новые лица. Молдаван, не обращая на своих отпрысков ни малейшего внимания, в этот самый момент увлечённо рассказывал, что он придумал самый верный способ заработать много денег – написать фантастический роман.

- Ну вот, ты прикинь! – доказывал он мне. – Что там сложного-то? Сейчас это модно – книжки фантастические. У меня уже всё придумано, осталось только записать: прилетели инопланетяне, мы их победили и сами в космос полетели! Классно ведь!

- Ты бы лучше баню растопил, писатель, – влезла в разговор его жена.

- Не перебивай, - ответил Молдаван. - Я тут, может, серьёзные вопросы решаю, а ты тут со своей баней! Никуда она не убежит.

И снова начал рассказывать про гениальную книгу, которую он вот-вот обязательно напишет.

Картошку с морковкой и пару банок солёных огурцов он нам действительно дал, за что получил от меня пять рублей, от которых, правда, пытался отказаться, пока на кухню не зашла жена и не забрала их у меня. Мужики ещё остались наколоть ему дров на баню да помочь прополоть огромную гряду с морковью, которая тянулась чуть ли не на километр (сложно представить, какого размера у него было картофельное поле, если только на морковку он использовал столько земли), а я отправился в лагерь с добытой едой.

Что меня удивляло в Плесецком районе, так это огромное количество заброшенных и вполне рабочих деревянных церквей и часовен.

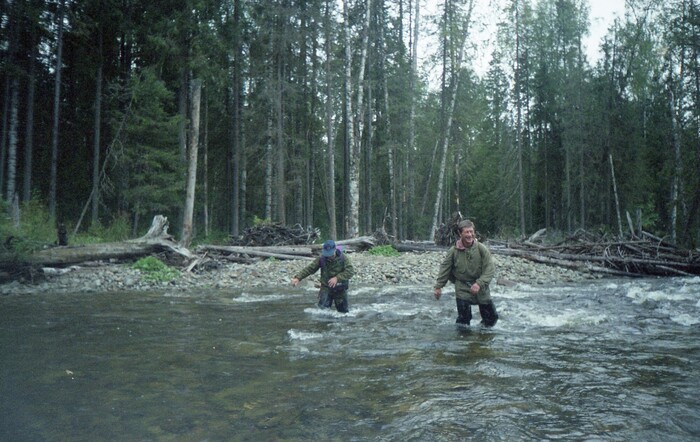

С рыбалкой у нас как-то не задалось: хоть мы и стояли в каких-нибудь 200-300 метрах от Онеги, но ни разу толком не порыбачили. То ли с рыбой в Онеге напряжёнка, то ли у нас руки кривые. В общем, той пары окуней, которых мы сумели выловить, хватило ровно на одну уху. Грибов и ягод в июне ещё не было, зато было просто изобилие комаров и мошки, которые сами не прочь были питаться нами. Да так яростно, что пришлось нам перейти на ночную смену, благо ночи практически весь июнь в Архангельской области белые – можно спокойно работать хоть всю ночь. Правда в первую ночь, когда мы договорились так работать, работяги с трудом отработали пару часов, после чего стали засыпать на ходу с непривычки, но затем втянулись и работа пошла вполне успешно. Правда, без проблем всё же не обошлось.

Сложности работы в ночной период

В конце июня мы отрабатывали самый западный профиль на участке. Мы работали ночью, чтобы избежать атак мошки, которая по ночам не летала. В отличие от комаров, которым было довольно безразлично в какое время суток нас грызть.

Неожиданно прибежал ушедший вперёд Кот Матроскин – только что устроившийся ко мне на работу матрос с ледокола «Арктика», списанный на берег то ли за пьянку, то ли за драку. То ли за всё вместе.

- Там кладбище! – заорал он, подбегая ко мне.

- Какое ещё кладбище? – удивился я. Ни топографы, ни начальство мне об этом не говорили.

- Какое-какое… Настоящее. С крестами!

Я сходил с Матроскиным и убедился, что нам несказанно «повезло». Передо мной расстилалось небольшое и очень старое кладбище. Многие могилы были заброшены и только некоторые кто-то ещё до сих пор посещал. Топографы, которые рубили этот профиль, работали зимой и видимо не заметили заметённые снегом могилы. Зато по весне они вытаяли и туда пришли мы. Красота, блин.

Подошли Беляй и Миша Опехтин, ещё один из моих новых рабочих, только-только освободившийся «химик», который решил подзаработать немного денег перед отъездом на родину. Ценный кадр – он местные леса знал как свои пять пальцев: всё же два года собирал здесь сосновую смолу.

Увидев кладбище, Миша, поправив очки, спокойно сообщил:

- Я туда не пойду.

- Да, блин, чего там страшного-то? – возмутился я.

- Ага, я электрод туда воткну, ты ток пустишь, и они полезут! – Миша снова поправил очки нервным движением.

- Ну нам-то с Беляем хуже всех будет, - начал убеждать работяг я. – Мы посреди кладбища сидеть будем, а вы с электродами бегать. Будет чем отбиться! Так что не спорьте, работаем.

Если честно, то сидеть ночью посреди крестов и могил было весьма неуютно. Какие-то тихие шорохи и поскрипывания доносились со всех сторон, да ещё и утренний туман принесло с Онеги. Даже балагур Беляй затих и только нервно курил одну сигарету за другой. Надо ли говорить, что работу здесь мы доделали особенно шустро и поспешили покинуть веселенькое место!

Пьянству - бой!

Вот что было самым сложным, так это пьянка. И если с продуктами у нас всё было довольно сложно, то алкоголь мужики находили легко и непринуждённо, даже несмотря на то, что в магазинах он не продавался – по стране всё ещё шла борьба с пьянством и алкоголизмом. Как раз тогда я и придумал одну простейшую формулу, которой потом придерживался всё время, пока работал в геологии:

Мне не важно, что вы делаете у себя в балке или палатке, но если я сказал, что мы утром идём на работу – то мы идём на работу вне зависимости от вашего состояния.

Поначалу не поверили. Пока я не сводил мающихся с похмелья работяг на профиль. Как нарочно, профиль оказался в весьма сильно заболоченном месте – по такому и трезвому-то ходить плохо, не то, что похмельному. До обеда мои мужички выпили все местные источники воды и осушили болото, зато потом проблем с пьянкой у меня уже не возникало. Работяги уже сами воздерживались от возлияний до самого окончания работ.

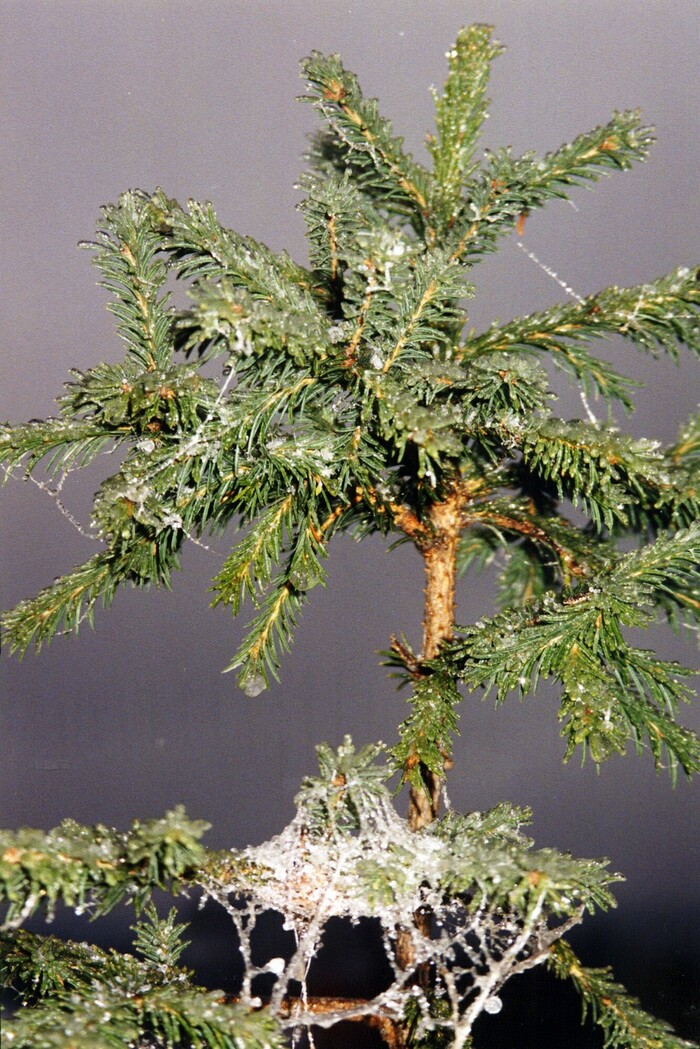

Лето набирало силу, в лесу появились первые грибы и ягоды, и наше меню обогатилось новыми блюдами: теперь мы каждый день ели грибы жареные, грибы варёные, грибы печеные на прутике, грибное рагу с макаронами или картошкой, грибы с грибами, грибы, грибы… Верите или нет, но я их до сих пор не очень люблю.

А в начале августа нас перекинули в полевой лагерь, расположенный неподалёку от посёлка с очень романтичным названием Са́мково.