К нам приехал, к нам приехал… Об иностранцах в Российской империи

В Россию приезжали с разными целями. Путешественники, коммерсанты, колонисты, приглашенные специалисты, просто ищущие лучшей доли на новом месте.

Для начала немного о законодательстве. В допетровские времена иностранцев в России было не много, потому что и сами они ехали неохотно, а если и возникало такое желание, были строгие ограничения на въезд. Петр I, прорубая «окно в Европу», в 1702 году подписал манифест «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания», гласивший: «Небезызвестно каким образом Мы давно уже в Царствование Наше отменили и уничтожили древний обычай, посредством коего совершенно воспрещался иноземцам свободный въезд в Россию; почему Мы сие не токмо что подтверждаем, но и распространяем так, чтобы всяк и каждый, имеющий намерение сюда ехать для поступления на службу в Наше войско и запасшийся наперед новыми свидетельствами от Нашего Генерал Комиссара в Германии, которого мы вследствие сего там содержать намерены, если он объявит о себе, первому пограничному Губернатору или Наместнику, с имеющеюся при нем свитою и багажом, оттуда, до Нашей столицы безденежно подводами снабден был, и вместе всякую безопасность на пути своем имел. Чего ради Мы от сего числа всем Нашим Наместникам, Губернаторам и Командующим, как на границах, так и по дорогам от Киева, Смоленска и Пскова сюда ведущим, сообщим о том Наши подтвердительные указы и инструкции, так чтобы впредь приезжающим офицерам, никаким образом препятствия или беспокойства причинено не было, но чтобы напротив того им оказана была всякая добровольная готовность к услугам, равным образом купцы и художники намеревающиеся въехать в Россию, имеют быть приняты со всякою милостию». Иностранцам гарантировалось право на свободный въезд и выезд, сохранение иностранного подданства, но касался манифест по сути только купцов, военных, художников и мастеровых. Вопросами миграции занималась Петербургская полицейская канцелярия.

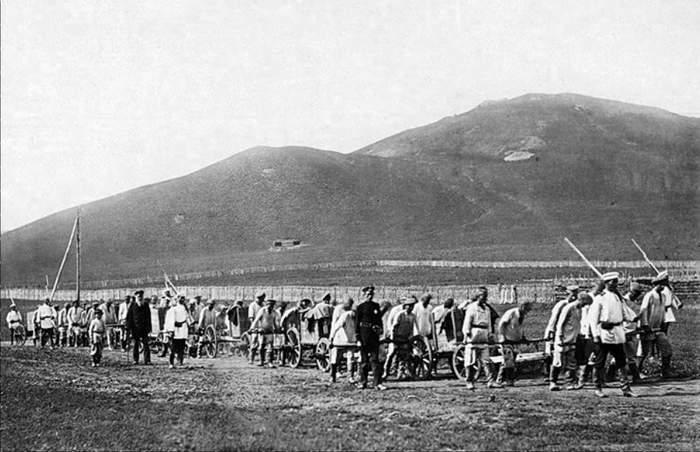

Иностранцев в России стало больше, но селились они в основном в столице. В 1762 Екатерина II подписала манифест «О позволении иностранцам, кроме жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество Русских людей, бежавших за границу», а в 1763 новый манифестом уточнила их права. «Не должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию никаких в казну Нашу податей платить, никаких обыкновенных ниже чрезвычайных служеб не служить, равно постоев содержать, и словом заключить, от всяких налогов и тягостей свободны следующим образом, а именно: поселившиеся многими фамилиями и целыми колониями на праздных местах – 30 лет, а желающие жительствовать в городах, в цехи и купечество записываться в Резиденции Нашей в Санкт-Петербурге или близ оной в лежащих местах Лифляндских и Эстляндских, Ингерманландских, Корельских и Финляндских городах, также в столичном городе Москве – пять лет; в прочих губернских, провинциальных и других городах – десять лет, но сверх того еще каждому прибывшему на поселение в Россию – свободную квартиру на полгода». Были гарантированы свобода вероисповедания и дополнительные льготы и пособия. Эти манифесты, в отличие от петровских, были направлены на гражданское население и особенно колонистов, которые могли бы заселить пустующие земли. Охотнее всего ехали в Россию выходцы из Пруссии. Из-за того, что среди первых колонистов оказалось довольно много сомнительных личностей и любителей дармовщины, с 1804 года для переселения обязательным условием стало наличие собственного капитала минимум в 300 гульденов. Для колонистов действовали особые правила, которые периодически менялись, поэтому для управления поселениями создавались различные комиссии или комитеты на местах. По сути там образовывались в почти автономные анклавы, которые жили своей жизнью.

При Павле I и Александре I правила вновь ужесточили из-за Французской революции и Наполеоновских войн, льгот стало меньше. Тем не менее, после революции в Россию приехало немало французов, да и после 1812 года были те, кто по разным причинам не захотел возвращаться на историческую родину. До конца 19 века основной поток мигрантов шел из Европы. Гостей с Ближнего или Дальнего востока было немного, в основном жители Персии и Османской империи, оседавшие в южных регионах. Во время Первой мировой войны были приняты законы о принудительном отчуждении земель у выходцев из Германии и Австро-Венгрии в западных губерниях, подписан указ об обязательном увольнении всех немцев с московских предприятий и прекращении деятельности в городе немецких фирм, закрывались немецкие школы, начались немецкие погромы. После революции многие иностранцы предпочли покинуть страну.

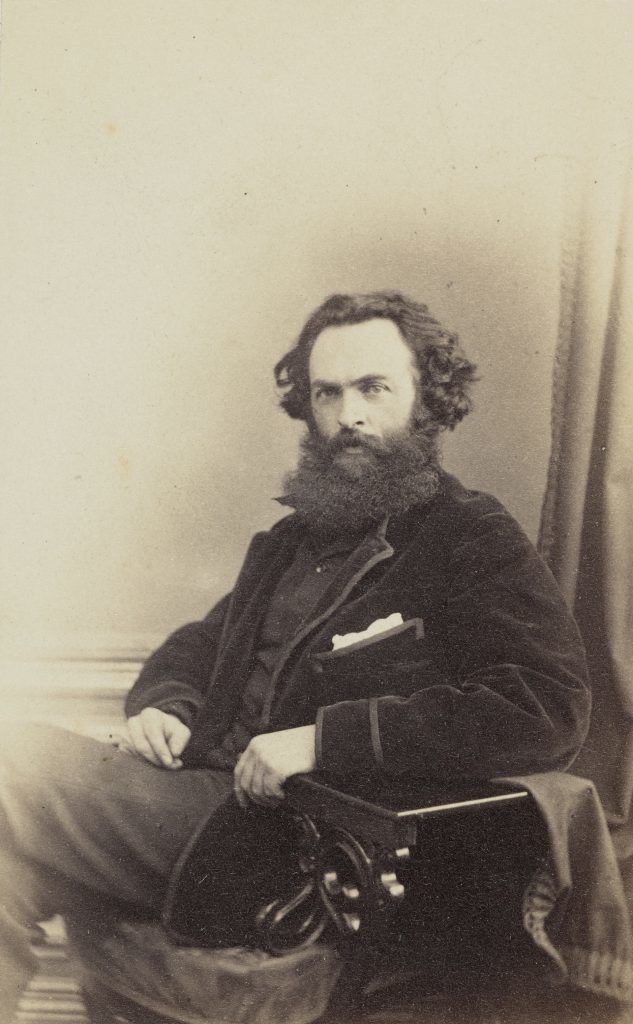

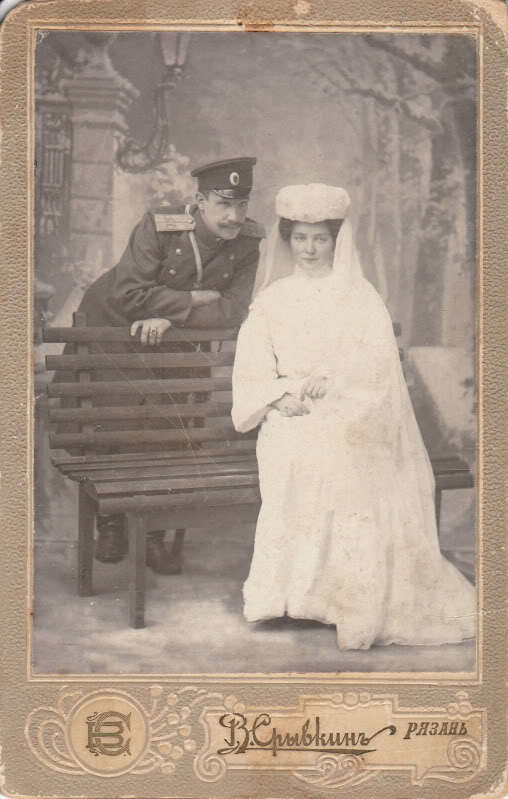

Правила въезда год от года менялись, но в целом общий принцип сохранялся. При пересечении границы на национальном паспорте приехавшего делалась отметка о прохождении границы, далее человек полугода мог находиться в стране, а затем либо покинуть страну, либо запросить вид на жительство. Через 5 лет иностранец мог подать прошение для получения российского подданства. В прошении требовалось помимо прочего указать свой источник дохода, а также сословие. Во всех выдаваемых документах имена иностранцев менялись на русский манер. Например, уроженец Эдинбурга фотограф William Carrick, подаривший нам известную серию фотографий «Русские типы», в России именовался Вильямом Андреевичем Карриком.

Вильям Каррик (1827 - 1878)

Далее прибывший должен был уведомить полицию о месте своего проживания (но это касалось не только приехавших из других стран, но и просто других городов). Если человек через какое-то время решил уехать, следовало опять же уведомить компетентные органы, прежде всего, чтобы подтвердить отсутствие долгов. Персонажей, действующие по принципу «всем, кому я должен, всем прощаю», хватало во все времена. Если иностранец успел «отличиться», он мог получить предписание покинуть страну досрочно, что и следовало сделать в оговоренный срок. Нахождение в стране с просроченными документами было серьезным правонарушением, а без документов вообще могло привести к продолжению путешествия по России, но не туда, куда хотелось бы. Покидая Россию, иностранец платил еще и пошлину за вывозимые вещи.

Маркиз де Кюстин (который в России получил очень радушный прием) в своих крайне критичных и даже русофобских воспоминаниях описывает пересечение русской границы так: «Мы бросили якорь перед безмолвной крепостью; прошло немало времени, прежде чем пробудилась и явилась на борт целая армия чиновников: полицмейстеры, таможенные смотрители со своими помощниками и, наконец, сам начальник таможни; этот важный барин счел себя обязанным посетить нас, дабы оказать честь прибывшим на борту «Николая I» славным русским путешественникам… Разговор велся по-русски, возможно, оттого, что касался западноевропейской политики, когда же дело дошло до сложностей с высадкой на берег, до необходимости расстаться с каретами и пересесть на другое судно, собеседники пустили в ход французский… Нам позволено взять с собой на борт этого нового судна самый легкий багаж, но лишь после досмотра, который произведут кронштадтские чиновники. Покончив с этой формальностью, мы отправимся в путь с надеждой послезавтра обрести свои экипажи, если это будет угодно Господу… и таможенникам, под чьей командой грузчики переправляют их с одного корабля на другой… Русские князья проходили таможенный досмотр наравне со мной, простым чужестранцем; поначалу подобное равенство пришлось мне по душе, однако в Петербурге чиновники разобрались с ними в три минуты, меня же не отпускали в течение трех часов… Мне предложили спуститься в кают-компанию, где заседал ареопаг чиновников, в чьи обязанности входит допрос пассажиров. Все члены этого трибунала, внушающего скорее ужас, нежели уважение, сидели за большим столом; некоторые с мрачным вниманием листали судовой журнал и были так поглощены этим занятием, что не оставалось сомнений: на них возложена некая секретная миссия; ведь официально объявленный род их занятий никак не располагал к подобной серьезности. Одни с пером в руке выслушивали ответы путешественников, или, точнее сказать, обвиняемых, ибо на русской границе со всяким чужестранцем обходятся как с обвиняемым; другие громко повторяли наши слова, которым мы придавали очень мало значения, писцам; переводимые с языка на язык, ответы наши звучали сначала по-французски, затем по-немецки и, наконец, по-русски, после чего последний и самый ничтожный из писцов заносил в книгу свой приговор — окончательный и, быть может, совсем незаконный. Чиновники переписывали наши имена из паспортов; они самым дотошным образом исследовали каждую дату и каждую визу, сохраняя при этом неизменную вежливость, призванную, как мне показалось, утешить подсудимых, с трудом сносящих эту нравственную пытку… В результате долгого допроса, которому меня подвергли вместе с другими пассажирами, у меня отобрали паспорт, а взамен выдали карточку, предъявив которую я якобы смогу вновь обрести свой паспорт в Санкт-Петербурге. Кажется, полиция осталась всем довольна; чемоданы и люди находились уже на борту нового парохода». Далее следовал подробный досмотр таможенниками, а после приезда в столицу еще один допрос. Нам надлежало предстать перед новым трибуналом, заседавшим, как и прежний, кронштадтский, в кают-компании нашего судна. С той же любезностью мне были заданы те же вопросы, и ответы мои были переведены с соблюдением тех же церемоний». Далее рассказ велся в такой же манере, то столичная архитектура с пейзажем не сочетается, то в гостинице клопы покусали.

Маркиз де Кюстин был не первым человеком, оставившим после пребывания в России скандальные «откровения». Почти за полвека до этого приехавший из Швейцарии Шарль Массон, удачно женившись на дочери дипломата Розена, с помощью родственников жены сумел получить должность учителя математики детей Павла I. Однако, взойдя на престол, Павел I его отстранил. Император Александр I вернул из ссылки многих, попавших в опалу. Но осевший в Пруссии Массон к тому времени усел выпустить «Секретные записки о России». После эпизода с маркизом правительство стало особенно недоверчиво относиться к приезжающим в Россию литераторам.

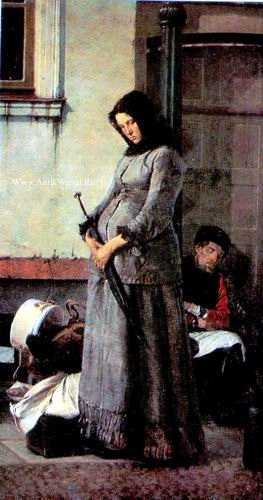

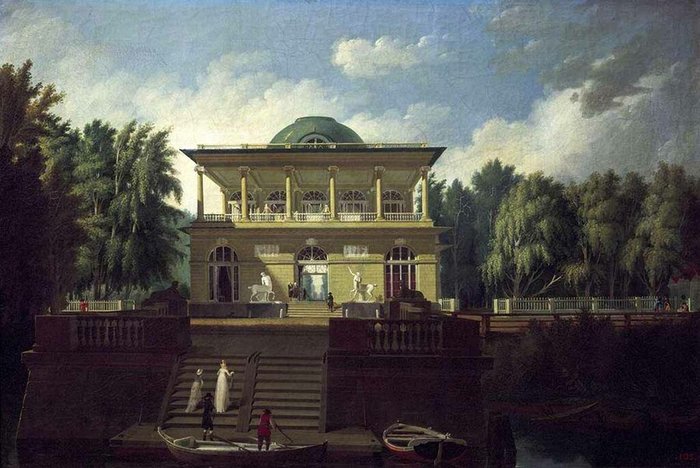

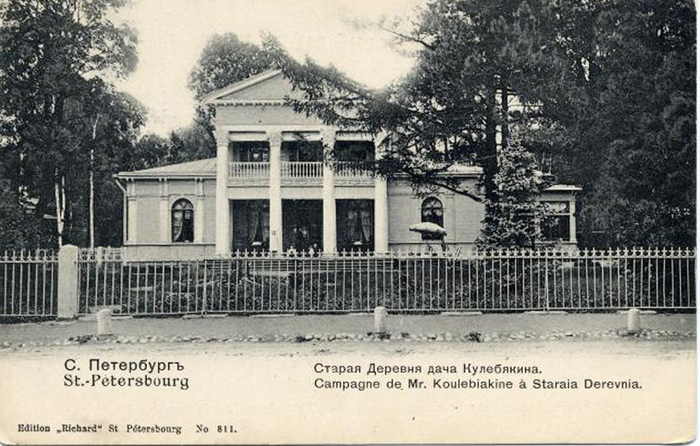

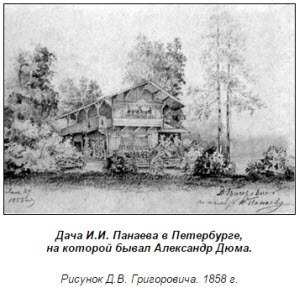

С большей симпатией о России отзывался Александр Дюма. В 1840 году он опубликовал роман «Учитель фехтования». Главная героиня – француженка Полина Гебель, отправившаяся за мужем декабристом Анненковым в Сибирь. После публикации Николай I официально запретил писателю посещать Россию. В 1858-1859 году уже при Александре II Дюма приехал в Россию по приглашению графа Кушелева-Безбородко. Путешествие вдохновило Дюма на две книги: путевые очерки «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию» и «Кавказ».

У писателя Льюиса Кэрролла впечатления о путешествии в Россию в 1867 году были намного приятнее. «К несчастью, места в том купе, в котором мы ехали, позволяли лечь только четверым, а поскольку вместе с нами ехали две дамы и еще один господин, я спал на полу, используя в качестве подушки саквояж и пальто, и хотя особенно не роскошествовал, однако устроился вполне удобно, чтобы крепко проспать всю ночь. Оказалось, что ехавший с нами господин — англичанин, который живет в Петербурге уже пятнадцать лет и возвращается туда после поездки в Париж и Лондон. Он был весьма любезен и ответил на наши вопросы, а также дал нам огромное множество советов по поводу того, что следует посмотреть в Петербурге. Он поговорил по-русски, чтобы дать нам представление о языке, однако обрисовал нам весьма унылые перспективы, поскольку, по его словам, в России мало кто говорит на каком-либо другом языке, кроме русского. В качестве примера необычайно длинных слов, из которых состоит этот язык, он написал и произнес для меня следующее: защищающихся, что, записанное английскими буквами, выглядит как Zashtsheeshtshayoushtsheekhsya: это пугающее слово — форма родительного падежа множественного числа причастия и означает «лиц, защищающих себя». По дороге Кэрролл попробовал «местный суп, Щи (произносится как shtshee), который оказался вполне съедобным, хотя и содержал некий кислый ингредиент, возможно, необходимый для русского вкуса». В отличие от Кюстина, которому не понравилось абсолютно все, от пейзажей до зданий и памятников, писателю понравилась и архитектура, и службы в церквях и монастырях. Он знакомился с русской кухней, с энтузиазмом торговался с извозчиками, посетил Эрмитаж и Петергоф, а затем отправился в Москву и Нижний Новгород. «Выехав в два тридцать на поезде в Москву, приехали около десяти следующего утра. Мы взяли «спальные билеты» (на два рубля дороже), и в награду за это примерно в одиннадцать вечера к нам зашел проводник и продемонстрировал сложнейший фокус. То, что было спинкой сиденья, перевернулось, поднявшись вверх, и превратилось в полку; сиденья и перегородки между ними исчезли; появились диванные подушки, и наконец мы забрались на упомянутые полки, которые оказались весьма удобными постелями». Кэрролл оказался любознательным путешественником и получил массу впечатлений.

В Российской империи гастролировали многие артисты, например, Ференц Лист, Полина Виардо, в театрах еженедельно выступали итальянские труппы. Иногда наведывались и скандально известные знаменитости. Курьезный случай произошел с Ольгой Десмонд. Немецкая танцовщица выступала в очень популярном жанре – живых картинах. Такие постановки ставились и в крупных театрах, и в качестве любительских спектаклей. Но оживлять можно разные полотна или скульптуры. Десмонд выбирала античные сюжеты, а на той же Афродите одежды обычно не было. Гастроли проходили успешно, вот только в каждом городе редко удавалось выступить больше одного раза, потому что выступления быстро запрещали. Дополнительной рекламой становилось и то, что Десмонд активно снималась для «французских открыток». В России они стали настолько популярны, что их стали даже подделывать. В Петербурге тоже после первого же публичного выступления разразился скандал. Общественность была особенно возмущена финальным танцем с мечами (где сценический костюм в общем-то мечами и ограничивался), и шоу запретили. Однако билеты продолжали продавать и на второе выступление, да еще и втридорога. В день спектакля театр ломился от зрителей, все с нетерпением ждали того самого танца. И тут разразился еще больший скандал, потому что Десмонд так и не разделась и танцевала одетой. Петербургская газета даже напечатала на эту тему карикатуру, на которой закутанная артистка показывает зрителям кукиш.

Другие мои посты о дореволюционных путешествиях

Наши за границей. Как путешествовали до революции

Дорожные радости и печали 19 века. Как это было до поездов

Железнодорожная романтика до революции

Часть информации взята тут

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поселения_иностранцев_в_России

https://articlekz.com/article/6982

https://pandia.ru/text/78/405/84819.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Olga_Desmond

Астольф де Кюстин "Россия в 1839 году"

Льюис Кэрролл "Дневник путешествия в Россию в 1867 году"