Разработчик "Ковивака" заявил, что вакцина на 98,4% защищает от заражения коронавирусом1

На данный момент полный цикл вакцинации препаратом прошли уже более полумиллиона жителей России

МОСКВА, 29 сентября /ТАСС/. Вакцина "Ковивак" против коронавирусной инфекции, созданная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, на 98,4% защищает от заражения инфекцией и на 99,1% от тяжелой формы течения болезни, сообщила ТАСС директор по качеству центра Александра Синюгина.

"Вакцина "Ковивак" производства ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН производится в промышленном масштабе с марта 2021 года. На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России. По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%", - сказала она.

Уровень антител

Синюгина отметила, что уровень выработки антител напрямую связан с типом вакцины. "Выработка нейтрализующих антител (антитела, которые не дают вирусу размножаться и убивают его) у инактивированной цельновирионной вакцины "Ковивак" ниже, чем у векторных и РНК-вакцин, это напрямую связано с типом вакцины, но никак не с качеством производимой продукции. На вакцину "Ковивак" вырабатываются антитела, содержащие в себе информацию о всех белках вируса, и формируется иммунная память на всю структуру вирусного агента, что позволяет даже при небольшом количестве антител иметь эффективную защиту против этой инфекции", - сказал она.

Представитель центра также отметила, "что при прохождении контроля на наличие антител методами ИФА (тест-системами), которые сейчас в обиходе в России, интерпретация данных по количеству и качеству антител бывает затруднительна". "Определение уровня антител при прохождении вакцинации должно интерпретироваться только специалистами. Мы в своей работе ориентируемся только на реакцию нейтрализации. Эта реакция показывает наличие нейтрализующих антител непосредственно на вирус", - сказала Синюгина.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/12536615

Заглушить радар. С-75 – новая надежда. Часть 1 из 2

Автор: Владимир Герасименко.

Читайте ранее:

Заглушить радар. Свастика против льва. Часть 1 из 2

Заглушить радар. Свастика против льва. Часть 2 из 2

Что-то кончается, что-то начинается

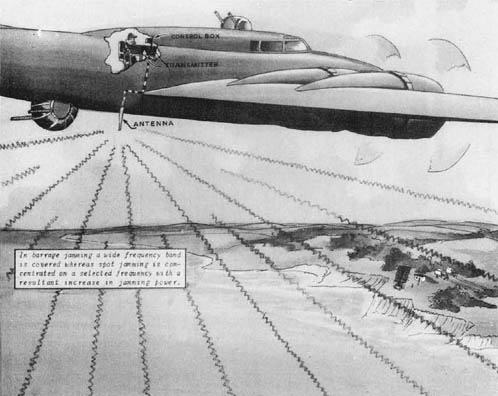

После окончания Второй мировой войны у США был большой опыт в прорыве эшелонированной системы ПВО с широким использованием РЛС. Так как никакого прорыва в технике радаров не предвиделось, а экономические возможности СССР, как главного вероятного противника, явно не позволяли на тот момент создать достаточное количество радаров современных типов, то и развитие средств РЭБ практически не осуществлялось. Разве что осмысление опыта войны привело к мысли о том, что чем больше будет самолётов с глушилками в строю – тем лучше. Война в Корее 1950-1953 годов подтвердила все ожидания американцев – меры противодействия, разработанные в ходе Второй мировой против немецких радаров, были эффективны и против советских.

Причём на американских В-29 и В-50 стояли всё те же американские клоны британских глушителей Carpet (стандартизированных американцами, как AN/APT 5) и американская разработка Dina (AN/APT 1), аналогичная британскому Mandrel. Хотя стоит отметить, что Dina, в отличие от Mandrel, мог использоваться и как точечный глушитель (подавление направленным на радар сигналом, а не заградительные помехи в широком пространстве), но для этого требовалась наземная настройка оборудования на заданный режим работы, неизменный в ходе всего полёта. Всего на борту самолёта было до 3 комплексов РЭБ одного из указанных типов и датчик облучения РЛС. И все они были разработаны ещё во время Второй мировой.

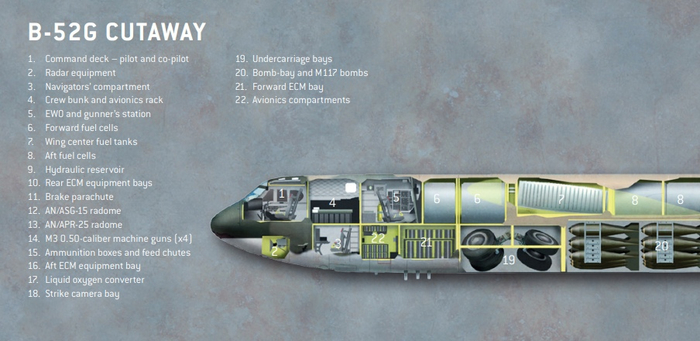

Опыт Кореи, где глушители отлично справлялись с подавлением советских радаров, лишь подтвердил выдвинутые ВВС требования к новому бомбардировщику В-52, где средства радиоэлектронной борьбы должны были быть изначально интегрированы в систему вооружений всех самолётов. Правда и тут к установке предполагались те же самые AN/APT 1 и AN/APT 5, но одновременно. Для управления усложнившейся системой глушения в составе экипажа появился EMC officer (офицер по радиоэлектронным контрмерам). Война в Корее стала лебединой песней для военных разработок, уже в 50-е из-за развития американских радаров, а также информации ЦРУ о новых советских разработках, стало ясно, что решения военного времени могут вскоре перестать работать.

2 — бортовой радар, 5 — пульт офицера РЭБ, 10, 13, 16, 21 — места установки оборудования РЭБ

Во-первых, новые радары создавались с возможностью динамически менять частоту сигнала в широком диапазоне. Теперь, чтобы заглушить радар требовалось постоянно подстраивать частоту сигнала помехи, что усложняло аппаратуру и предъявляло больше требований к работе оператора. Во-вторых, из-за роста мощности радаров старые устройства постановки заградительных помех стали неэффективны. Проблема была в том, что из-за ограниченности мощности глушилки воздушного базирования мощность сигнала размазывалась по широкой полосе частот и не могла уже превзойти по значению мощность реальных сигналов радаров, отражённых от цели. Из-за этого требовалась разработка новых более мощных глушителей, что и было реализовано в ходе серии модернизаций средств РЭБ В-52 в 1950-е-1960-е.

В конце 50-х-начале 60-х ЦРУ провело сразу несколько операций радиоразведки с целью получения сведений о новых советских радарах (подробнее об этом тут). В ходе целой серии мероприятий под общим кодовым названий PALLADIUM ЦРУ и АНБ проводило эксперименты в зоне обзора РЛС комплекса С-75, ставшего основой советского ПВО в тот момент. В ходе этих операций с помощью оборудования, установленного на специальных транспортных самолётах, моделировали ответные сигналы РЛС. При полёте в поле зрения радара, после получения сигнала об облучении, оператор настраивал оборудование так, чтобы излучённый им сигнал при попадании на антенну приёмника РЛС выглядел как реальный отражённый от самолёта, но гораздо более близкого к радару. Варьируя параметры сигнала, оператор мог создавать цели разных размеров и следить за реакцией советской стороны. Тем самым оценивалась чувствительность радара, возможность обманных действий против него и среднее время, и тип реакции на входящий сигнал. Все эти данные, обобщённые техническим отделом ЦРУ, станут доступны ВВС с целью разработки перспективных мер противодействия.

К 1966 году была проведена уже 4 фаза улучшения комплекса РЭБ В-52. Его основу составили постановщик заградительных помех AN/ALT 16, панорамный приёмник радиосигналов AN/ALR 20 и детектор облучения и предупреждения AN/APR 25. Кроме того, в состав комплекса входили пассивные контрмеры: AN/ALE 20 — раздатчик тепловых ловушек и AN/ALE 25/25 – раздатчик дипольных отражателей. Офицер РЭБ в полёте должен был следить с помощью панорамного приёмника AN/ALR 20 за радио-обстановкой и пытаться выявлять и фиксировать радары противника.

В случае, если детектор облучения AN/APR 25 обнаруживал захват цели радаром на самолёте (режим отслеживания цели у радара), то у офицера РЭБ было крайне мало времени на то, чтобы выявить радар, который навёлся на самолёт, определить его характеристики сигнала и задать для постановщиков помех нужные параметры глушения, попутно оценивая необходимость сброса дипольных отражателей. Среди пилотов бытовала шутка «У тебя есть 356 различных переключателей, циферблатов и датчиков. Так много выборов, так мало времени».

Вся аппаратура РЭБ В-52 весила 6000 фунтов – это 2700 кг, или порядка 10% от полезной нагрузки. Тем не менее, бомбардировочное командование посчитало куда более насущной задачей обеспечить защиту стратегических бомбардировщиков от средств ПВО противника, чем увеличить бомбовую нагрузку.

Но, если у стратегической авиации с средствами РЭБ всё было относительно в порядке, то вот в авиации тактической до начала конфликта во Вьетнаме всё было очень не очень. В первую очередь проблема заключалась в том, что самолёты тактической авиации имели куда меньшую грузоподъёмность, а потому оснастить их средствами РЭБ с сохранением боевых возможностей было почти невозможно. Поэтому девизом Командования тактической авиации (ТАС) в 1950-е было «качество, а не количество».

Единственной более-менее подходящей под установку комплексов РЭБ платформой ТАС в 1950 — начале 1960-х были уже устаревающие тактические бомбардировщики B-66. На базе этого самолёта была создана целая серия машин с различной комплектацией оборудования: EB-66C (RB-66C) – самолёт радиоразведки с установленным в нём комплексом приёмного радиооборудования, схожим с таковым у В-52; EB-66В (RB-66В) – с детектором облучения AN/APR 25 и комплексом постановки помех. Первый самолёт должен был осуществлять радиоразведку и пеленгацию РЛС противника, второй – активное подавление помех. Причём оба самолёта лишились бортового оборонительного вооружения, поэтому могли стать лёгкой добычей для авиации противника.

ЕВ-66С. Хорошо видно антенны, установленные на днище самолёта, и отсутствие хвостовой турели.

Кроме того, были разработаны подвесные контейнеры QRC-160-1. Он работал в диапазоне E (1 – 8 ГГц) и имел четыре настроенных по напряжению магнетрона, каждый из которых подавал помехи в виде частотно-модулированных непрерывных волн мощностью 75 Вт. Пропеллер в носовой части гондолы вырабатывал электроэнергию от набегающего потока воздуха для работы аппаратуры. Диапазон частот глушения задавался на земле, у пилота был только переключатель включения/выключения. Аналогичное, но менее мощное оборудование, было встроено в бомбардировщики F-4 ВМФ, но его эффективность была сомнительной.

QRC-160-1

В первые месяцы войны во Вьетнаме все вышеперечисленные средства радио-подавления применялись крайне слабо из-за того, что самолёты ВВС США, в основном, летали выше зоны эффективного огня ствольной зенитной артиллерии, а о наличии ЗРК у Северного Вьетнама данных не было. Предполагалось, что средства РЭБ будут актуальны только в случае полномасштабной войны с СССР, а не локального конфликта «по приведению в чувство зарвавшихся вьетнамских коммунистов». Но реальность преподнесла немало сюрпризов.

Защитники вьетнамского неба

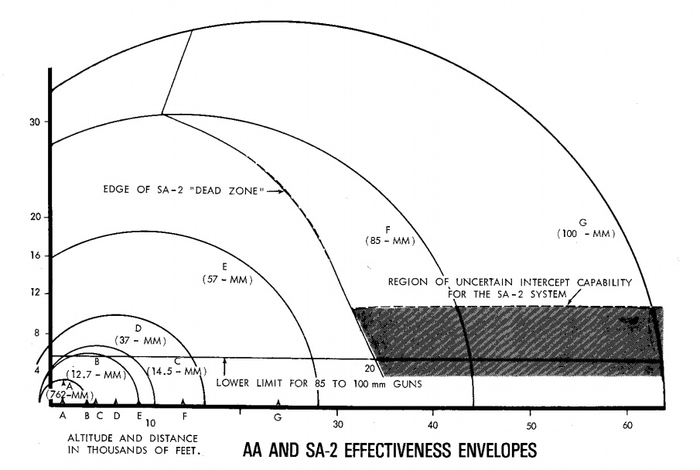

Начало сотрудничества Северного Вьетнама с СССР в конце 50-х в части построения в стране современной армии, привело к активизации усилий по созданию полноценной ПВО в стране. Основой этой ПВО стали подготовленные СССР вьетнамские кадры и советские же системы РЛС и ПВО. Система ПВО Северного Вьетнама создавалась эшелонированной: основными средствами раннего обнаружения были радары П-12 (по классификации НАТО — «SpoonRest») и П-30(по классификации НАТО — «BigMesh»). Точным наведением средств ПВО занимались дивизионные радары серии СОН (Станция орудийной наводки), ведущие свою историю от ленд-лизовских английских радаров GL Mk. II, для ствольной зенитной артиллерии. На картинке ниже наглядно показаны зоны работы разных зенитных средств. Благодаря радарам наведения ствольная артиллерия сумела сохранить относительную эффективность при применении на малых высотах, несмотря на рост скоростей целей. Кроме того, радары раннего обнаружения позволяли наводить на вражескую авиацию истребители-перехватчики. Но на больших высотах авиация США чувствовала себя хорошо, будучи вне всякой угрозы со стороны ПВО.

Дальности эффективной работы разных видов ПВО Вьетнама (расстояния даны в тысячах футов, 1000 футов = 0,3 км)

Всё изменилось в начале лета 1965, когда разведка вскрыла строительство позиционных районов ПВО, которые могли быть предназначены для новых ЗРК. К июлю подозрения уже стали уверенностью, а количество выявленных площадок увеличилось до 63, в том же месяце первый самолёт США был сбит ракетой советского ЗРК С-75 («SA-2 Guideline» в классификации НАТО). И хотя потери от ствольной зенитной артиллерии в ходе войны и будут много выше, чем от ракет, но именно комплекс С-75 будет во многом определять тактику и поведение американских лётчиков в ходе всей войны.

Что же из себя представлял главный «ночной кошмар» американского пилота во Вьетнаме?

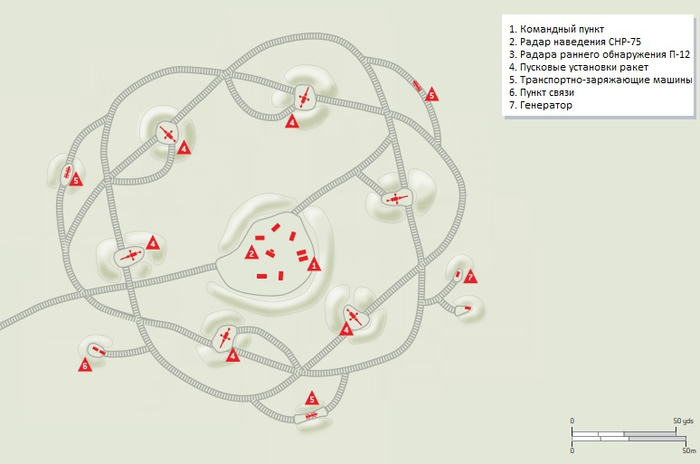

Дивизион С-75 представлял из себя 6 пусковых установок с возможностью вращения на 360 градусов, транспортно-заряжающие машины с ещё 18 ракетами, кунг с РЛС наведения СНР-75 и кунг управления. Также обычно каждому дивизиону придавалась собственная РЛС дальнего обнаружения П-12. Линейка ракет, первой из которых была В-750, стала основой комплекса.

Радар СНР-75

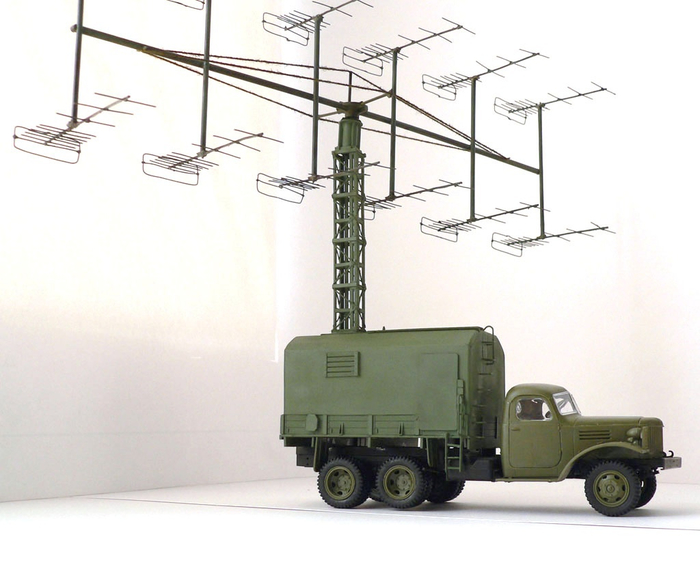

Радар П-12

Пусковая установка С-75

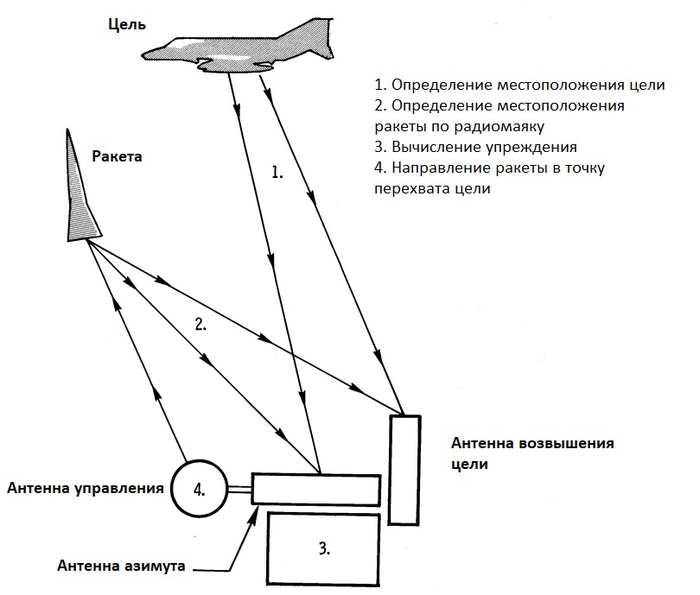

Ракеты имели двухступенчатую схему с радиокомандным управлением и радиовзрывателем. В случае потери сигнала управления ракета переходила на баллистическую траекторию полёта (существовала практическая возможность использовать ракету в качестве баллистической с дальностью в 20 км, но это было бы очень нерациональное расходование ракет на мой взгляд). Связь с наземной станцией ракета осуществляла с помощью узконаправленного радиопередатчика.

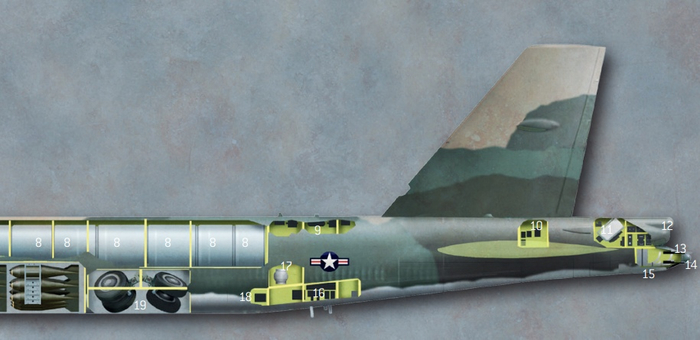

Типовой вариант размещения батареи С-75 (радар П-12 на схеме не нарисован)

Оператор радара дальнего обнаружения П-12 должен был предупреждать о приближении целей к зоне работы радаров наведения ЗРК. После этого оператор радара наведения СНР-75 должен был самостоятельно навестись на цели, осуществить их селекцию и точное наведение ЗРК. Дальность поражения ЗРК составляла от 7 до 34 км в зависимости от высоты цели. С учётом скорости ракеты в 3 маха (4100 км/ч), максимальное время полёта ракеты при пуске вдогонку, составляло от 10 до 40 секунд. Это максимальное время, которое было у пилота, чтобы отреагировать на пуск. У офицера РЭБ для применения контрмер было чуть больше времени – в идеале несколько минут от захвата самолёта радаром до пуска, чтобы отсортировать радары, определить их параметры и выбрать настройки глушения. Иногда этого времени попросту не хватало.

Тем более, что дивизионы С-75 располагались так, чтобы иметь перекрывающиеся сектора стрельбы. Таким образом, одну цель могли одновременно фиксировать несколько радаров, что значительно усложняло ситуацию. В 1966 году в Северном Вьетнаме было развёрнуто всего несколько дивизионов С-75, но уже к 1967 году их число дойдёт до 20 и на пике составит 36 дивизионов.

Продолжение следует...

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Пост написан для блога компании TimeWeb и перенесён на Пикабу с разрешения.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_369046

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Продолжение: Заглушить радар. С-75 – новая надежда. Часть 2 из 2

Анегдот

Сидит мент на лавочке. К нему подходит мальчик и говорит ему на ушко шёпотом:

- В три часа я тебя вы...бу!

Мальчик начинает убегать. Мент встаёт и бегом за мальчиком.

Мальчик скрывается из виду.

Мент бежит и видит бабку, подбегает к ней и говорит:

- Мальчик тут не пробегал?

- Нет, не видела, а что случилось?

- Представляешь бабка, подходит ко мне мальчик и на ухо говорит, что в три часа меня вы...бет !

Бабка посмотрела на часы и говорит:

- А куда ты спешишь, только пол третьего?

Зачем нужны эмоции1

Порой говорят: «эмоции нужны, чтобы жизнь была ярче». Люди, чья жизнь оказалась слишком «яркой», мечтают, чтобы эмоций не было вовсе: «лучше быть роботом, который ничего не чувствует». На самом деле эмоции — это не бонус и не спецэффект. Как и любой психический процесс, они выполняют важную функцию и помогают нам адаптироваться к внешней среде.

Что такое эмоция? Говоря простым языком, это то, как мы оцениваем происходящее. Видим бешеную собаку — испытываем страх; обнаруживаем, что другой человек не оправдал наших ожиданий — чувствуем разочарование или обиду. Эмоции помогают сохранять связь с реальностью и адаптироваться к ней. Это сигнал психики, внутренний индикатор. Информация, которая помогает нам выжить.

Долго ли проживет человек, который ничего не боится? Насколько адекватно будет вести себя тот, кто не испытывает стыда? Как уберечься от отравления, если не чувствуешь отвращения? Эмоции — средство приспособления к среде. Эволюционно выработанный механизм, помогающий нам стать сильнее, эффективнее, жизнеспособнее. Так почему же мы с ними боремся?

Эмоции бывают тяжелыми и болезненными. Именно в такие минуты хочется их выключить, убавить яркость, приглушить громкость. Страдание от душевной боли порой ощущается так же остро, как страдание от физического недуга.

Но что такое боль? Это и есть сигнал о дезадаптации. Больно биться головой об стену, больно держать руку в огне, больно, когда нас режут ножом. Эмоциональная боль, как и физическая, сообщает о том, что мы делаем что-то не так, что мы в опасности, что наше «я» или наш организм находятся под угрозой. И подталкивает к тому, чтобы опасность устранить. Разумно ли бороться с этим сигналом?

Нет хороших и плохих эмоций. Страх, печаль, обида, гнев, зависть — не плохие эмоции! Это сигналы психики о том, что мы в чем-то не адаптированы. Где-то слабы. Вместо того, чтобы бороться с этим сигналом, нужно к нему прислушаться. Увидеть эмоции, признать их, изучить — и помочь выполнить свою функцию.

Всякая эмоция может быть функциональной и дисфункциональной. Функциональная эмоция угасает сама собой. Встретил в лесу медведя — испугался — обошел стороной — страх исчез. Если же мы «застреваем» в эмоции, прокручиваем ситуацию снова и снова, не можем простить обидчика, не можем унять тревогу, не в состоянии избавиться от чувства вины — значит, эмоция не выполнила функцию. Поэтому приходит опять и опять! Это мигающая лампочка, ревущая сирена, сообщающая о том, что топливо утекает из бензобака, а самолет камнем мчится к земле. Чем дольше мы игнорируем этот сигнал, тем громче он звучит. Чтобы мы его наконец услышали и отреагировали! Превратили дисфункциональную эмоцию в функциональную. Бесполезную — в полезную.

Основные функции эмоций. Первая — оценочная: эмоции помогают нам оценить и переоценить реальность. Скорректировать картину мира. Например, если я обижаюсь на друга за то, что он чего-то не сделал, обида угаснет, когда я перестану строить ошибочные ожидания относительно его поведения. Ведь это мой прогноз не оправдался, мои представления расходятся с фактами. Обида — сигнал о рассогласовании между ожидаемым и действительным. Функция обиды будет выполнена, когда мои представления о другом начнут соответствовать реальности.

Еще одна функция — регулятивная. Эмоция подталкивает нас к изменению собственного поведения. В случае страха — избежать опасности, гнева — устранить препятствие, обиды — самостоятельно достичь желаемого. Эмоция сообщает: у нас неприятности, сделай с этим что-нибудь. И если мы должным образом откликаемся на этот сигнал, эмоция угасает.

Третья функция — коммуникативная. Порой нужно сообщить другому, что мы чувствуем: мимикой, действиями, словами. Дать понять партнеру, что его поступки нас пугают; рассказать об обиде; показать смущение; признать вину. Эмоции помогают нам быть в контакте с другими и способствуют тому, чтобы собеседник изменил поведение.

Когда одна или несколько функций выполнены, интенсивность эмоции постепенно снижается. Обида сменяется легким разочарованием, стыд — сожалением, зависть — уважением. Без всякой борьбы, естественным образом. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Это и есть то, что называют эмоциональным интеллектом или эмоциональной компетентностью: способность распознавать свои чувства, прислушиваться к ним и адекватно реагировать.

Подружитесь со своими эмоциями, чтобы стать сильнее и счастливее.