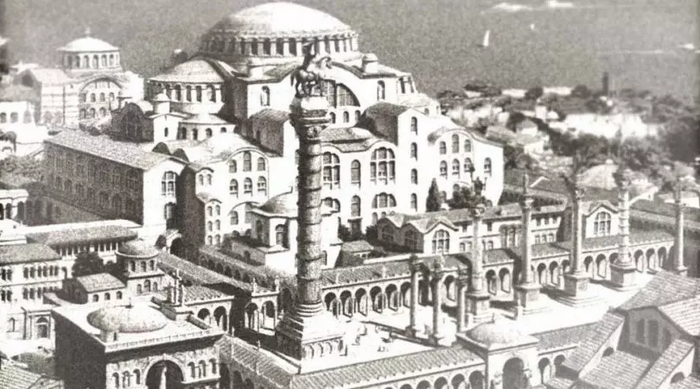

Собор Святой Софии

Сооружать Собор Святой Софии Юстиниан начал сразу после подавления восстания «Ники»: одноименная церковь, возведенная на этом месте при императоре Феодосии II, тогда сгорела, и император решил не восстанавливать старое, а создать храм, который превосходил бы все известные образцы. Не желая делить славу ни с кем, он отказался использовать частные средства, приняв, согласно дошедшим до нас легендам, лишь два таких пожертвования — оба почему-то от вдов.

В течение почти шести лет несколько тысяч рабочих под руководством Анфимия из Тралл, «в искусстве так называемой механики и строительства самого знаменитого не только из числа своих современников, но и даже из тех, кто жил задолго до него», и Исидора из Милета, «во всех отношениях человека знающего», под непосредственным наблюдением самого августа, заложившего в основание постройки первый камень и приходившего на строительство каждый день, возвели здание, по сей день поражающее воображение. Достаточно сказать, что более высокие строения появились в Европе лишь через 600 лет, а купол большего диаметра (у Святой Софии он составляет 31,4 метра) был сооружен там лишь девять веков спустя. Решая задачу сооружения купола над гигантской базиликой, Анфимий и Исидор придумали небывалую ранее систему малых полу- куполов, поддерживающих большой и принимающих давление от его колоссальной массы. Мудрость архитекторов и аккуратность строителей позволили гигантскому сооружению более четырнадцати с половиной веков простоять в сейсмически активной зоне. Люди, сотворившие такое чудо, достойны прославления в веках.

Чтобы появляться на строительной площадке тайно и неожиданно, Юстиниан повелел сделать крытый переход, диабатик, прямо из дворца. В южном нефе императору подготовили специальное помещение (митаторий), где, скрытый завесами, он мог переодеться и отдохнуть. День ото дня василевс приходил и наблюдал за тем, как строился невиданный доселе собор: как готовили раствор, мешая известь не на воде, а на ячменном отваре, добавляя ивовую кору и делая из этой смеси подушку для глыб фундамента; как возводили массивные столбы, крепя железными скобами каменные блоки и заливая отверстия свинцом; как тем же свинцом прокладывали камни арок — чтобы держали они чудовищный вес перекрытий и купола, не трескаясь; как ставили колонны из порфира и разных цветов мрамора; декорировали стены, полируя мрамор до зеркального блеска; украшали стены резными фризами, а колонны — капителями, выпиленными ажурно с таким искусством, что невозможно было поверить в способность человека сотворить подобное; как монтировали купол, укладывая кирпичи из особой родосской глины: легкие, словно из пемзы, с клеймами «Поможет ей Бог от утра и до утра» и «Бог посреди нас и не подвигнется». После каждой дюжины кирпичей читали молитвы и закладывали в специальные отверстия кусочки мощей, чтобы стояло нерушимо и на века. Следил император и за тем, как устанавливали бронзовые короба, вешали в них резные двери, окованные полированной медью; как устраивали мозаичные своды, подобные небу, выводя цветы и геометрические фигуры: синим, зеленым и бордовым по золотому и синему фону; как выкладывали в тимпанах и оконных арках изящные кресты, выполненные линиями из темно-красной смальты по золотому полю; как набирали полы из мраморных плит, украшая его вставками из другого камня разных цветов; как крепили цепи для светильников и кольца для развешивания занавесей.

И, наконец, когда пришел урочный час, на глазах у императора возвели алтарь, сверкающий золотом, серебром и драгоценными камнями, а над ним в своде купола выложили гигантский мозаичный крест.

Будучи главным зданием Византии, Святая София породила огромное множество легенд.

Пожалуй, одним из самых интересных является рассказ о том, как император перехитрил ангела. Вот как это случилось. Как-то раз, собираясь на обед, мастер по имени Игнатий оставил сына-подростка сторожить инструменты, строго наказав никуда не уходить. Когда все рабочие удалились, к юноше (которого звали Исайя) приблизился некто, по виду — дворцовый евнух в белых одеждах, с каким-то странным, огненным взглядом. Незнакомец строго спросил, почему никто не работает, не делает «Божьего дела», и потребовал, чтобы Исайя побежал за рабочими и поторопил их. Но мальчик ответил, что не имеет права покинуть это место, иначе инструменты могут пропасть. Евнух поклялся, что никуда не уйдет и сам будет все охранять, пока мальчик не вернется. Исайя поверил незнакомцу, побежал за отцом и рассказал о странном просителе. Отец заподозрил что-то необычное, нашел императора, который тоже на скорую руку обедал на стройке, и сообщил ему о случившемся. Юстиниан немедленно приказал созвать всех придворных евнухов, чтобы Исайя опознал незнакомца. Собрались все без исключения, но мальчик никого не признал. Юстиниан, конечно же, понял, что незнакомец был ангелом, и запретил Исайе возвращаться на стройку, отправив его чуть ли не в Рим. Так ангел, связанный клятвой, остался охранять Святую Софию навсегда. Считалось, что он пребывал на юго-восточном столбе галереи второго этажа собора до вечера 21 мая 1453 года. Тогда, накануне последнего штурма Города османами, хранитель в виде огненного столба вознесся на небо, и всем стало ясно, что Город падет.

27 декабря 537 года, в день освящения собора, из дворца вышла торжественная процессия во главе с императором. Когда чин завершился, Юстиниан обошел здание, оставил позади себя патриарха Мину, вбежал в одиночестве под купол и в экстазе воскликнул: «Слава Богу, удостоившему меня совершить такое дело. Я победил тебя, Соломон!» Чтобы параллель была яснее, неподалеку, на площади Базилика, возле библиотеки, соорудили статую того самого Соломона, взиравшего на творение василевса.

Превзойти иерусалимский Соломонов храм Святая София должна была не только размерами и смелостью технических решений, но и невиданной по красоте и богатству внутренней отделкой. Любой, имеющий возможность посетить ее сегодня, может убедиться, что для декора стен, столбов, пола и потолка усилий не жалели. Качество работы по камню, в основном мрамору, — изумительное. Если мастера распиливали плиту, то обе половинки разворачивали и помещали рядом так, что узор получался симметричным, словно крылья бабочки. Полы набирали из разных сортов камня, формируя сложный рисунок, смысл многих деталей которого — уже загадка и предмет дискуссий. Одних только сортов мрамора для изготовления колонн и плит облицовки было использовано двенадцать, разных цветов: зеленого, черного, розового, желтого. Основным стал мрамор местный, проконнесский: снежно-белый с черными прожилками, добываемый и сегодня (остров Проконнес теперь называется Мармара). Потолки покрыла орнаментальная мозаика, остатки которой местами сохранились до наших дней (самые известные мозаики Святой Софии с изображениями архангелов, патриархов, Богоматери и императоров — более поздние). Амвон, алтарная преграда, киворий были серебряными, жертвенник под киворием — из золота, украшен драгоценными камнями; золотым был и крест, венчавший киворий: он поднимался из укрепленной наверху чаши. Все это богатство было расхищено крестоносцами в 1204 году.

Юстиниан якобы хотел даже стены сделать из чистого золота, но его остановила высказанная кем-то из советников мысль, что металл снимут, когда возникнет нужда в средствах, а храм после этого разберут.

Алтарь впоследствии задрапировали шелковыми тканями, на которых ремесленники константинопольских эргастириев искусно вышили изображения Юстиниана и Феодоры, благословляемых Христом и Богородицей. Но не только работники по шелку украшали храм: на снабжение и пополнение казны Святой Софии работали 1100 мастерских, владельцы которых были освобождены от прочих повинностей!

Зодчие тщательно продумали и такой аспект, как освещенность собора. Западная часть, нартекс, где должны стоять грешники, была затемнена. Центральная часть, наос, освещалась большим числом окон, и чем ближе к куполу и святому месту, алтарю, тем светлее. Даже сейчас, когда из 215 окон, бывших там ранее, заложено и заслонено контрфорсами более тридцати, внутреннее пространство словно купается в лучах солнца. Когда заходило солнце, зажигались светильники, многие из которых были сделаны из чистого серебра. Купол же, невиданных размеров, будто покоился на кольце света, льющегося из сорока окошек барабана, — и с земли казалось, будто он не держится на чем-то вещественном, а свисает прямо с неба, как выразился Прокопий, — на золотой цепи.

Даже сейчас, с утраченными по большей части мозаиками, без драгоценного алтаря и без стоявшей рядом колонны с конной статуей Юстиниана, это здание служит памятником той эпохе и тем людям, вечным символом Византии.

По случаю освящения храма Юстиниан устроил великий праздник. Следуя древней, давно позабытой традиции, заклали жертвенных животных — по 10 000 кур и петухов, 6000 овец, 1000 волов, 1000 свиней, 600 оленей (где их только изловили в таком количестве?); раздали бедным 30 000 мер зерна (около 15 тонн). Пир длился до 6 января, более двух недель.

Текст из книги С. Дашкова "Юстиниан"