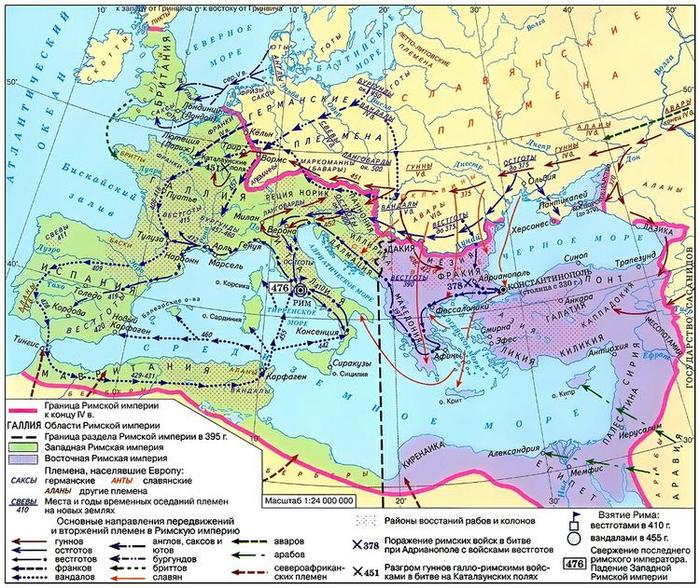

Причины падения Западной империи, произошедшего в V в., постоянно обсуждаются начиная со времен Августина, но все участвующие в обсуждении этой проблемы являются выходцами западных провинций, и склонны забывать, что Восточная империя просуществовала после этого не одну сотню лет. Многие причины, якобы обусловившие падение Запада, свойственны и Востоку, а поэтому не могут рассматриваться как действительные и самодостаточные.

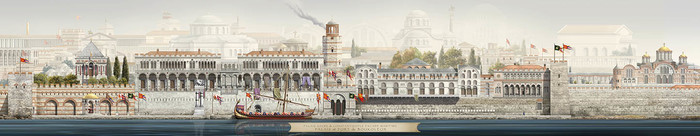

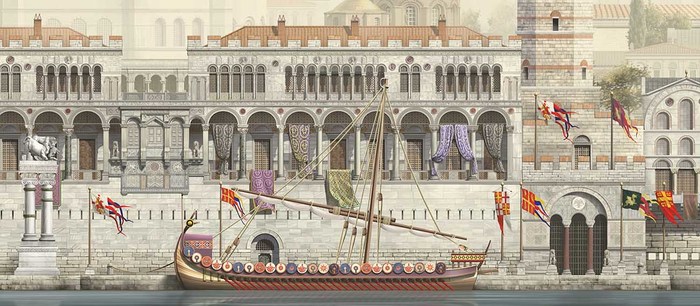

Прежде всего мы должны проследить, в чем состояло различие между частями империи. Во-первых, западные провинции чаще подвергались атакам со стороны варваров. Западный император вынужден был курировать обширные припограничные зоны протянувшиеся вдоль Рейна и Верхнего, Дуная, восточному императору приходилось строить укрепления только на Нижнем Дунае. Более того, если западному императору не удалось бы удержать какой-либо участок прирейнской или придунайской границы, у него бы не оказалось второй линии обороны: захватчики смогли бы проникнуть непосредственно в Италию, Галлию и даже Испанию. Восточный император в случае поражения, как это неоднократно происходило, для удержания обороны на Нижнем Дунае лишь временно терял контроль над европейскими диоцезами. Неприятели не имели возможности прорваться через Босфор и Геллеспонт, охраняемые Константинополем.

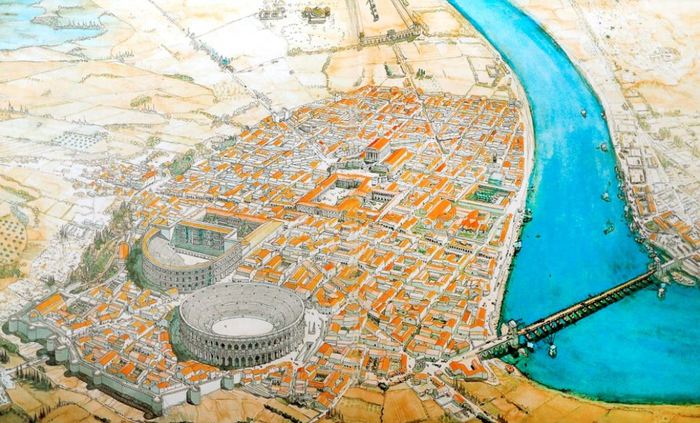

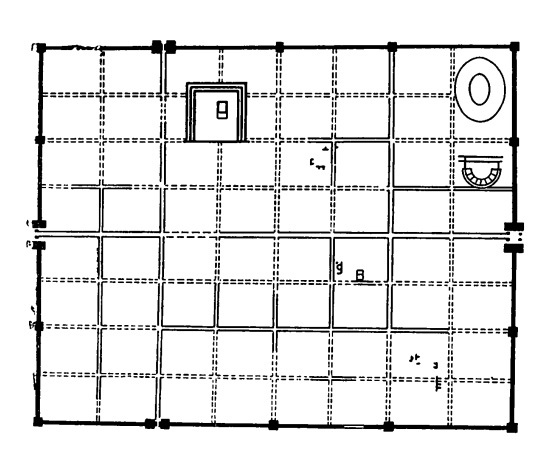

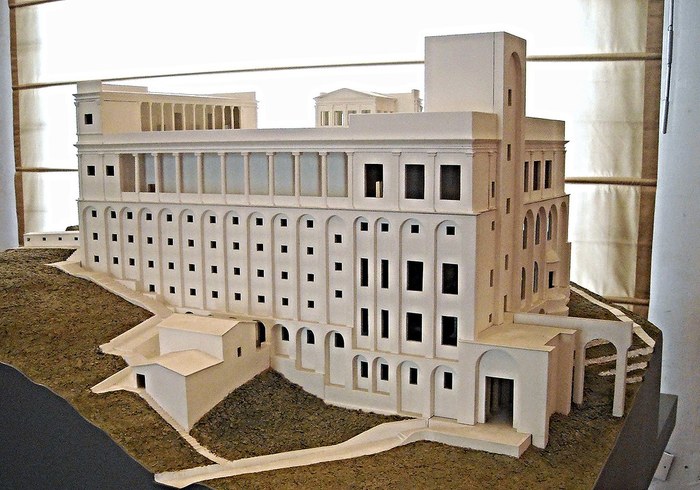

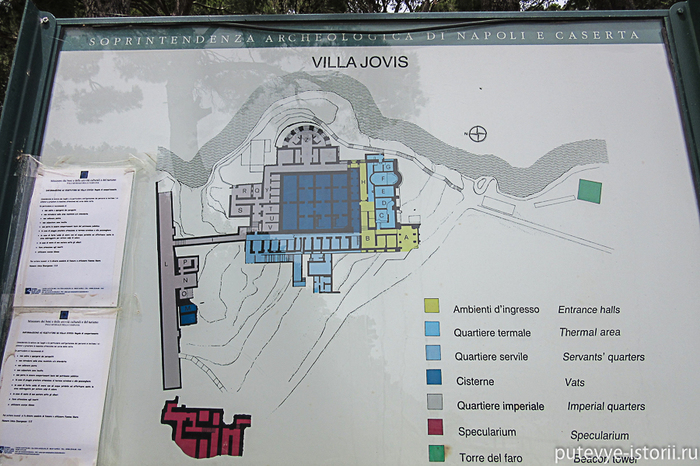

Во-вторых, восточные земли были, вероятно, более населенными, плодородным и более интенсивно возделываемыми, чем земли западные. Население Египта составляло приблизительно 8 000 000 человек, а в Галлии (которая помимо современной Франции включала Нидерланды, Бельгию и Люксембург, а также территорию. Германии, находящейся к западу от Рейна) проживало 2 1/2 миллиона. Вполне возможно оценить уровень зажиточности населения регионов Римской империи исходя из количества и размеров городских общественных строений, поскольку богатые горожане вкладывали большую часть своих прибылей в недвижимость. Результаты подобного исследования показывают, что зажиточными являлись провинции Средиземноморского бассейна, Южные Балканы, Малая Азия, Сирия и Египет, причем два последних региона были самыми преуспевающими.

Восток превосходил Запад и в некоторых других отношениях. В политическом плане это был более стабильный регион, ресурсы которого в гражданских войнах затрачивались гораздо меньше.

Напрашивается следующий вопрос. В течение двух с половиной столетий, начиная с правления Августа, империя оставалась непоколебимой, поборола кризис, разразившийся в середине III в., и, реорганизованная Диоклетианом, взрастила еще три поколения своих граждан. Почему же она так быстро пришла в упадок в V в.? Что было первопричиной упадка — увеличивающееся внешнее давление, внутреннее загнивание или и то и другое вместе?

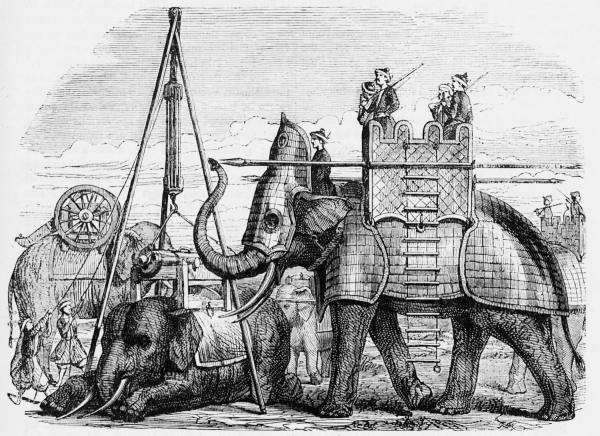

Первый серьезный натиск римские границы испытали в период правления Марка Аврелия, а с середины III в. мигрирующие готы и другие восточногерманские племена проявили повышенную активность в придунайской полосе. Стали более агрессивными западногерманские племена, объединившись в Франкский и Алеманский союзы. Императорам, правившим в конце III в., удавалось удерживать линию сопротивления, но на это требовалось больше сил, чем раньше. В третьей четверти IV в. устремившиеся на Запад гунны привели в движение все германские племена, и давление варваров на империю усилилось.

Одна из причин слабости западных провинций состояла в том, что, с административной точки зрения, они были отделены от восточных. Формально императоры имели право распоряжаться богатствами Востока и направлять их на оборону западных территорий. Со времени Диолектиана относительно бедным западным провинциям приходилось существовать на собственные ресурсы и лишь изредка получать помощь с Востока.

Для отражения возрастающего давления со стороны варваров обе части империи значительно усилили свои вооруженные силы, вероятно, увеличив численность войск вдвое.

Тяжелое экономическое бремя, обусловленное увеличением численности армии, привело к истощению ресурсов империи и породило отставание по целому ряду показателей. Не кажется правдоподобным тот факт, что ресурсы такого огромного государства, как Римская империя, были истощены, если возникала необходимость накормить, одеть и вооружить дополнительно 300 000 воинов, но не стоит забывать, что в технологическом плане империя была более отсталой, чем средневековая Европа. При господствовании примитивных методов ведения сельского хозяйства, промышленности и управления средствами передвижения, производство продовольствия для пайков, ткани для изготовления униформы, выковывание оружия и перевозка всего этого баржами и повозками в приграничные зоны требовали намного больше человеко-часов, чем сегодня. Налоги приходилось постоянно увеличивать, а для оценки и сбора растущих вверх налогов; необходимо было расширять сферу гражданской службы, и, таким образом, снова усугублялось налоговое бремя.

Тяжелый налоговый гнет, вероятно, оказался первопричиной экономического упадка империи. Окраинные земли, которые не могли принести их владельцам, платившим непомерные налоги, ничего кроме убытков, более не возделывались. Сократилась, как кажется, численность населения. Представляется весьма спорным, но обнаруживаются определенные данные, говорящие о хронической нехватке сельскохозяйственной рабочей силы и свидетельствующие о явном нежелании землевладельцев отправлять арендаторов- их участков в армию, введение в действие законодательств, привязывающих арендаторов к их фермам, отчаянных попытках землевладельцев переманить последних от своих соседей и наличие крупномасштабных поселений варваров на землях империи. Нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве обусловливалась отведением земельных участков городам, что привело к прямо противоположным результатам. Дефицит рабочих рук обострялся потребностями набора новобранцев в армию, и трудно опровергнуть тот факт, что крестьянское население не пополняло ее ряды в значительной степени. Сокращение площади обрабатываемых земель, хотя и не было вызвано нехваткой рабочей силы, свидетельствует о том, что уменьшилось количество сельского населения. Причиной этого явления послужило то обстоятельство, что крестьянство, уплатив причитающиеся с них налоги, а арендаторы, предоставив владельцам земли рентную плату, не находили достаточных средств для поддержания своих семей. Деторождаемость упала, многие сельские жители умирали от недоедания или явного голодания в годы неурожаев или варварских опустошений.

В идеале империя, конечно же, могла ослабить экономическое бремя посредством строгой экономии и целенаправленного распоряжения излишками. Она содержала значительный штат условных солдат и гражданских слуг, чья служба была просто синекурой. В соответствии с древним обычаем, она кормила 120 000 граждан Рима, к которым добавились 80 000 граждан Константинополя. Все это ложилось тяжким бременем на казну. Она также выдерживала и даже поощряла рост других классов — иждивенцев, прежде всего священнослужителей. Языческие священники, за исключением египетских, не получали вознаграждений, кроме, как только определенной доли пожертвований. Церкви, со своими многочисленными служителями, поддерживались сельскохозяйственными рентными платами и дарами, что образовывало новую весьма существенную статью расходов, сдерживающих развитие экономики. Более того, императоры ничего не предпринимали, чтобы обуздать рост численности и богатство официальной аристократии и, таким образом, поощряли процветание еще одного непроизводительного класса.

Основная причина экономического упадка империи фактически заключалась в увеличении численности (с экономической точки зрения) иждивенцев — сенаторов с их многочисленными семьями, декурионов, гражданских служащих, адвокатов, солдат, священнослужителей, столичных жителей — по сравнению с производителями. В результате бремя налогов, и рентной платы несло крестьянство, которое постепенно вырождалось.

Необходимо помнить, что экономический гнет в одинаковой степени испытывали и западные и восточные провинции. На Востоке содержался такой же значительный штат военных и гражданских служащих, а также более представительный слой духовенства и может быть менее зажиточной аристократии, что и на Западе. Уровень налогообложения восточных провинций был достаточно высоким, их окраинные земли перестали возделываться, а население, вероятно, впало в нищету. Но на Востоке обнаруживалось больше сельскохозяйственных ресурсов и рабочей силы, которую можно было использовать по назначению.

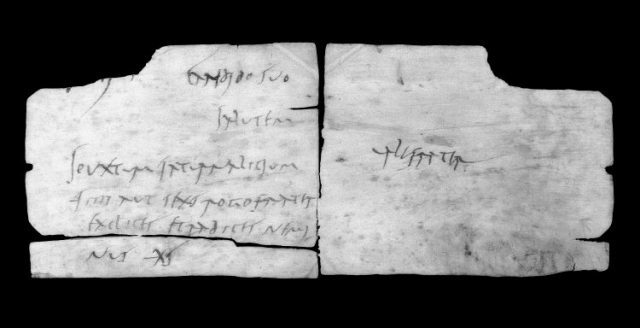

Никто из знакомящихся со скудными свидетельствами причин упадка Западной империи не может не удивляться апатии охватившей римское население сверху донизу. Низшие слои общества отличались инертностью. Горожане занимали при сражениях укрепленные позиции на стенах города, но с той лишь целью, чтобы не подвергнуть себя насилию, а если им гарантировали безопасность, с охотой сдавались в плен. Крестьяне, как и представители более высших ступеней социальной иерархии, разбегались в панике, хотя чаще с покорностью принимали свою судьбу. Случаи взаимопомощи также редки и на Востоке. Насколько нам известно, это не было новой тенденцией. При принципате обнаруживалось меньше случаев для проявления гражданского сопротивления неприятелю, когда армия, в целом, удерживала варваров вне пределов империи, но источники не содержат каких-либо упоминаний о содействии со стороны гражданского населения, если конфликты на границе все же происходили. В течение многих столетий жители провинций защищались профессиональной, армией; еще при Августе- lex lulia de vi запретил им носить оружие. В V в. этот закон все еще находился в силе и более или менее соблюдался. Юстиниан ужесточил его, сделав производство оружия исключительно монополией правительства. Только в самых редких случаях правительство для защиты империи призывало к оружию гражданское население (включая рабов).

Общее отношение жителей провинций к империи всегда было пассивным. Особенно ярко это проявилось при принципате в панегириках на Римскую империю Элия Аристида (Aelius Aristides), провинциальном культе Рима и Августа. Провинциалы выражали империи глубокую признательность за защиту от нападений варваров и поддержание внутренней безопасности, гарантировавшей им покой и наслаждение прелестями цивилизованной жизни. Но они не чувствовали за собой каких-либо обязательств перед императором и не помогали ему в выполнении возложенной на него задачи. Он был богом, которому они с радостью поклонялись, но который не нуждался в содействии своих смертных подчиненных.

Без сомнений, в период поздней Римской империи наблюдался застой общественного сознания. При принципате у мелкопоместной аристократии чувство патриотизма было достаточно сильным, и представители этого класса, уполномоченные императорским правительством, без особого труда находили время и деньги не только на улучшение благосостояния городов, но и для выполнения многих задач административного порядка, таких как сбор налогов, набор рекрутов в армию. С III в. дух гражданского патриотизма постепенно ослабевает, и императорскому правительству все чаще приходится полагаться на своих управленцев и гражданских служащих. При принципате служба государству рассматривалась как священная обязанность, возложенная на имперскую аристократию, и правительственная служба в целом была малопредставительной, включала только избранных.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что Восточная империя испытывала сполна аналогичный экономический, социальный и нравственный упадок. Вместе с тем она жила и просуществовала в течение многих столетий, сохранив за собой звание великой державы. Ее окончательный распад был вызван усиливающимся давлением со стороны.

Джонс "Гибель античного мира"

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_Djons...