Раздробленность является естественной частью исторического процесса становления государства. К XII веку на Руси складывается раннефеодальное государство, после чего начинаются социальные конфликты между правящий верхушкой, где решающую роль играло боярство. Вместе со своими князьями они хотели отделиться от центральной власти. После отделения внутри назревали конфликты между князем и боярами. Везде подобные вопросы решались индивидуально. Исходя из этого образовались княжества с разным политическим строем: монархия или республика. К республиканскому строю относились: Новгородская и Псковская земли. Остальными правили княжеские династии.

Изначально самым могущественным и развитым было Киевское княжество, но довольно в короткий период на первый план вышли другие княжества. Великими князьями стали называть практически всех князей.

Основные причины Раздробленности на Руси:

Слабость экономических связей между княжествами,

Разный уровень экономического развития княжеств,

Упадок торгового пути "Из варяг в греки",

Разное политическое устройство княжеств,

Формирование местных княжеских династий после Любечского съезда,

Отсутствие серьезных внешних угроз, заставлявших держаться княжества в единстве раньше.

Во время Раздробленности связь между русскими землями сохранялась на основе:

Общего языка;

Одной веры;

Единых законов;

Общего исторического наследия.

В ходе Раздробленности появились множество княжеств. Самые крупные и сильные: Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское и Новгородское. Каждое отличалось формой правления в зависимости от того, как распределялся политический вес трех сил: князя, бояр и вече. Княжества с сильной княжеской властью постепенно превращались в неограниченные монархии, княжество с сильными боярами становились монархиями, ограниченными властью боярских групп, княжества с сильным вече образовывали республики.

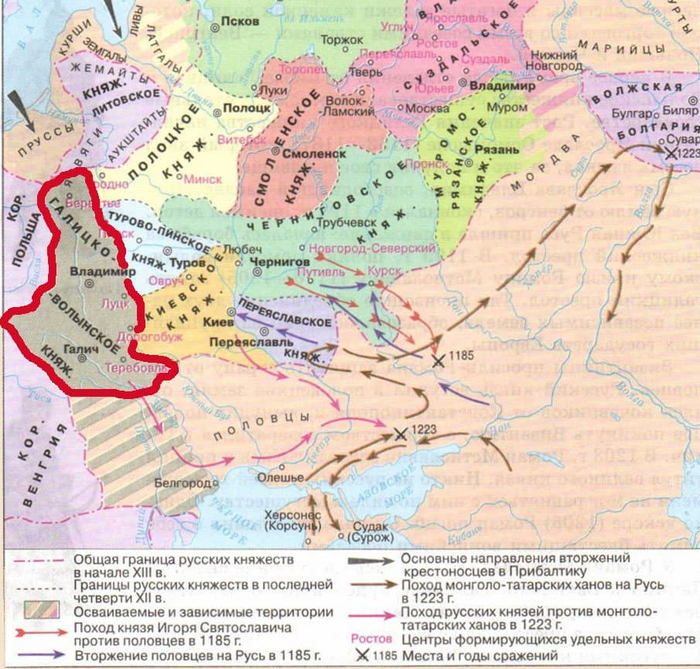

Галицко-Волынское княжество

Галицко-Волынское княжество на карте

Место расположения- юго-запад Руси. Плодородные земли и удачное географическое положение делали это княжество одним из самых процветающих и богатых.

Система управления Галицко-Волынского княжества отличалась равноправием всей правящей верхушки. Вся власть практически была сосредоточена в руках галицкого боярства, князь полностью зависел от расположения знати. Престол передавался по наследству, но власть князей была непрочна.

Изначально Галич и Волынь существовали отдельно.

Расцвет Галицкого княжества происходит при Ярославе Осмомысле (1153-1187 гг.). Мудрый и образованный князь знал 8 языков, откуда и получил прозвище Осмомысл. Вел ожесточенную борьбу с боярством, которое сплотилось между собой и пыталось взять власть под контроль. Особенно споры обострились во время разрыва Ярослава с супругой, которая была вынуждена бежать с малолетним сыном. В итоге князю удалось одержать верх над боярами и укрепить свою княжескую власть. В целом же, внутренняя политика Галицкого княжества при Ярославе Осмомысле была стабильна.

При Ярославе в Галиче был возведен Успенский собор (1153-1157 гг.).

В 1159 году ему даже на время удалось захватить Киев, где князь посадил своего ставленника.

Во внешней политике Ярослав Осмомысл уделял некоторое внимание борьбе с половцами. С почтением относился к Византии, развивал с ней прочные торговые отношения.

Ярослав имел большое войско, с помощью которого расширил свои владения, присоединив низовья Дуная. С Галицким князем считались все соседи, по праву считая его одним из самых могущественных князей того времени.

После смерти Ярослава Осмомысла началась усобица между его сыновьями и боярами, что сильно ослабило княжество. В 1199 году оно было присоединено к Волынскому княжеству Романом Мстиславичем Волынским .

Автор "Слова о полку Игореве" говорит о Ярославе Осмомысле, как о защитнике от венгров и завоевателе Дуная.

Роман Мстиславич (1179-1205 гг)

Н.В. Неврев. Роман Галицкий принимает послов Папы Иннокентия III. 1875 г.

Роман Мстиславич - первый князь объединенного Галицко-Волынского княжества. В 1199 году Роман Мстиславич при помощи польских союзников захватывает ослабленный Галич и объединяет с Волынью. В отношении непокорного галицкого боярства Роман вел очень жестокую политику, вплоть до террора и убийств. Таким образом, он подавляет оппозицию и заручается поддержкой высших слоев Галицкой земли. После чего в 1203 году Роману Мстиславичу удается взять Киев под свою власть и принять титул Великого князя. Галицко-Волынский князь Роман стал одним из самых влиятельных во всей Европе. В исторических источниках встречается упоминание о том, что Роману Мстиславичу Римский Папа предлагал принять королевский титул.

Во внешней политике проводил военные кампании против польских феодалов, литовцев и половцев в период с 1201 по 1202 гг. Были установлены мирные и торговые отношения с Византией и Венгрией. Погиб во время одного из польских походов в 1205 году.

Историк С.М. Соловьев в своих трудах писал о Романе Мстиславиче, как об одном из храбрейших князей, которому удалось переломить сопротивление галицких бояр. Кроме внутренних врагов его боялись и внешние: "Он стремился на поганых, как лев, сердит был, как рысь, губил их..". С.М. Соловьев говорил, что только благодаря своей силе и суровости Роману удалось добиться задуманного.

Даниил Романович (1205-1264 гг.)

В.Я. Ярич, Р.Т. Романович. Памятник князю Даниилу Романовичу Галицкому во Львове. 2001 г.

Даниил Романович вступил на престол в возрасте 4 лет после смерти своего отца Романа Мстиславича. С самого раннего детства Даниилу Романовичу пришлось вступать в кровавые усобицы за правление: с боярами, венгерскими, польскими и русскими князьями. Он утверждает свою власть в Галицко-Волынской земле лишь в 1238 году. В 1240 году идет на Киев и, захватив его, объединяет с юго-западными землями Руси. Но в этом же году на юг Руси приходит Батый и Галицко-Волынское княжество оказывается полностью разбито монголами.

Во внутренней политике князь отличался активным градостроительством. При нем был построен город Львов. Данил Романович активно занимался развитием торговли, из-за чего поощрительно относился и к ремеслу.

В 1246 году он совершил попытку создания общерусской митрополии в Галиче, но попытка оказалась неудачной.

Даниилу даже во время господства татаро-монгольского ига на Руси удалось остаться у власти. За эти годы князь реформировал армию, создал пехоту из простых жителей города.

Активная внешняя политика князя была направлена на создание коалиции против Золотой Орды, но он открыто не заявлял об этом, в отношении ханов вел гибкую политику.

В 1223 г. участвовал в сражении на Калке, где впервые русские войска встретились с монгольской армией.

В 1253 году Папа Иннокентий IV коронует Даниила Романовича по европейскому образцу, провозглашая королем Руси. Всю оставшуюся жизнь Даниил Романович провел в борьбе против монголов, не желая идти с ними на какие-либо компромиссы, в отличие, например, от другого известного князя того времени Александра Невского.

В целом же, время правления Даниила Романовича было периодом наибольшего культурного и экономического расцвета Галицко-Волынского княжества.

С.М. Соловьёв отмечал, что среди правителей XIII в. были лишь два талантливых политика и полководца — Александр Невский и Даниил Галицкий. Деятельность Даниила Галицкого как военачальника историк оценивал особенно высоко. Современные историки отдают должное таланту Даниила Романовича как политика. Только благодаря грамотной политике князя Даниила княжество удалось сохранить, несмотря на монголо-татарскую угрозу.

Новгородская земля

Новгородское княжество было одним из богатейших в Киевской Руси. Через него проходил известнейший путь "Из вараг в греки".

В Новгородской земле особенно была сильна власть боярского вече. В их руках было сосредоточены все богатство княжества. До раздробленности контроль над Новгородом был в руках Киевского князя.

В начале XII века в Новгороде правил внук Владимира Мономаха Всеволод Мстиславич. В 1135 году обостряются отношения Новгорода и Владимиро-Суздальской земли. Причиной стало снабжение Новгорода хлебом из Суздаля по завышенным ценам, который был обложен большими пошлинами. Всеволод Мстиславич собирает войско и ведет к Жданой горе, с целью захвата и контроля над водными путями. Навстречу выдвинулись владимиро-суздальские войска. В этом сражении победу одержал владимиро-суздальский князь Юрий Долгорукий. Новгородские Мстиславичи с поля боя бежали, потеряв огромное количество воинов.

Из-за трусости Всеволода изгоняют из Новгорода по решению вече в 1136 году, с этого момента начинается история Новгорода как вечевой республики.

Таким образом, в Новгороде сложилась отличная от многих других княжеств государственная система. Высшим органом в Новгороде стало вече, в основе которого были богатейшие бояре - "300 золотых поясов".

Избрание посадника и его помощника тысяцкого. После решения общего собрания бояре приглашали избранного главу правительства. Посадник занимался управлением, судом, управлял армией;

Избрание главы Новгородской церкви - архиепископа. Владыка распоряжался казной и внешними отношениями, торговлей. В 1156 году произошло первое самостоятельное избрание архиепископа новгородским вече;

Избрание тысяцкого, который владел ополчением, сбором налогов и судом по торговым делам.

Князь в Новгороде тоже был. Его приглашали как военачальника на случай военной угрозы.

Наиболее прославился в Новгороде князь Александр Невский. Во внутренней политике Александр Ярославич следовал решениям бояр и вече. Вел гибкую политику в отношении Золотой Орды, что способствовало тому, что Новгород ни разу не разорялся монголо-татарами, хотя и платил дань. Выплата дани отрицательно сказывалась на экономической ситуации в княжестве.

Действия Александра Невского во внешней политике в основном сводились к отражению натиска с Запада. Так в 1240 году состоялась Невская битва. 15 июля новгородское войско встретилось с шведами в устье р. Ижоры. Александр Ярославович одержал блестящую победу, за что и получил свое прозвище Невский. После возвращения в Новгород князь подвергается интригам и козням со стороны боярства, которое боялось возвышения Александра Ярославича. Александр Невский был вынужден уехать во Владимир. Через год со стороны Тевтонского Ордена нависла серьезная угроза Новгороду. Теперь уже бояре были вынуждены отправить к Александру прошение вернуться. В 1241 году Невский освобождает Псков, а 5 апреля в 1242 года в ходе Ледового побоища на Чудском озере наносит сокрушительное поражение рыцарям-крестоносцами.

В 1249 году Александр Невский становится киевским князем. В 1252 г. он получает от хана ярлык на Великое Владимирское княжение, а еще через 5 лет возвращается в Новгород с карательным отрядом монголо-татар.

Об оценках Александра Невского в историографии еще будет сказано ниже.

Владимиро-Суздальское княжество

Владимиро-Суздальское княжество на карте

Изначально это было Ростово-Суздальское княжество со столицей в Ростове. Находилось между Окой и Волгой. Земли были защищены лесами и реками. Такое положение княжества защищало его от набегов.

Во Владимиро-Суздальском княжестве существовала сильная княжеская власть, а потому сложилась монархическая форма управления.

Юрий Долгорукий (1125-1157 гг).

С.М. Орлов, А.П. Антропов, Н.Л. Штамм. Памятник князю Юрию Долгорукому в Москве. 1954 г.

Юрий Долгорукий был ростовским князем, сыном Владимира Мономаха. После смерти отца, Юрий стал вести самостоятельную политику. Именно при Юрии в 1125 году столицей княжества стал Суздаль. Свое прозвище князь Юрий получил, по одной из версий, за политику расширения княжества, а по другой - за действительно слишком длинные руки, длиннее, чем у среднестатистического человека. К правлению Юрия Долгорукого относится первое упоминание в летописи о Москве в 1147 г., которая была выстроена на месте конфискованной земли у боярина Кучки. В 1156 году в летописях вновь встречается запись о городе: именно тогда был заложен град Москва князем Юрием в устье реки Неглинной. В 1157 году Юрий Долгорукий погиб, предположительно был отравлен киевскими боярами.

Юрий активно боролся за Киев и в 1149 г. захватил его, посадил там своего воеводу. Юрий удерживал Киев под своей властью до 1151 г., но затем потерял. Вновь вернуть Киев Юрию удалось лишь в 1155 г. С этого момента Юрий считался киевским князем вплоть до своей смерти в 1157 г.

Еще будучи Ростовским князем в 1120 году Юрий Владимирович совершил поход на Волжскую Булгарию. Это было единственное активное событие его внешней политики, основной целью которого являлись скорее грабежи, чем захват территорий.

В историографии не совсем лестный отзыв о Юрии Долгоруком оставляет Н.М. Карамзин, который пишет, что характер и дела Юрия Всеволодовича не имели добрых намерений и благочестивых свершений, свойственных детям Владимира Мономаха.

Андрей Боголюбский

Князь Андрей Боголюбский. Реконструкция М.М. Герасимова. 1939 г.

Андрей Юрьевич Боголюбский (1157-1174 гг.) наследует земли своего отца. Андрей перенес столицу княжества во Владимир. При Андрее Боголюбском происходит застройка княжества храмами и памятниками архитектуры. В период с 1158-1165 гг. были возведены: Владимирский Успенский собор, дворец в Боголюбово, Золотые ворота и храм Покрова на Нерли.

В 1169 году Андрей Боголюбский идет на Киев для свержения Мстислава Изяславовича. Взяв город, он вывез все святыни во Владимир, а в Киеве посадил княжить своего сына, что демонстрировало подчинение Киева Владимиру.

1170 год ознаменовался походом на Новгород, который закончился неудачей для владимирского князя. Андрей Боголюбский хотел подчинить Новгород своей воле и поставить там своего наместника. Новгородцы отразили атаку и многих взяли в плен. Через год все же был заключен мир, причиной тому стал голод. Новгородцы пошли на уступки Великому князю.

Внешняя политика Андрея Боголюбского была направлена на обогащение казны за счет военных походов. В 1160-х гг. князь совершает удачные походы против половцев и волжских булгар. После победы вернулся домой с богатой добычей.

В 1174 году в результате боярского заговора бояр Кучковичей князь Андрей был убит.

Историки дают положительную оценку периоду правления Андрея Боголюбского. С.Ф. Платонов, писал, что владимирский князь Андрей являлся новым типом правителя, который стремился к единоличной власти. Н.М. Карамзин говорил об Андрее Боголюбском как о мужественном, трезвом с прекрасным умом правителе, называя его "Одним из мудрейших Князей Российских...".

Всеволод Большое Гнездо (1176-1212 гг.)

Портрет Всеволода Юрьевича Большое Гнездо из Царского титулярника 1672 г.

Всеволод Большое Гнездо - брат Андрея Боголюбского. Первое, что он сделал - расправился с боярами-заговорщиками. При Всеволоде Юрьевиче Владимирская земля достигла пика своего расцвета. Князем продолжилась застройка Владимира. В 1193-1197 гг. был возведен Дмитриевский Собор.

Всеволод Большое гнездо совершил ряд походов на Рязань, а в 1208 г. после восстания рязанцев, сжег Рязань.

Во внешней политике Всеволод Юрьевич продолжал дело отца и брата: успешно ходил в Волжскую Булгарию, на мордву и половцев. Всеволоду Большое гнездо удалось отодвинуть границы Булгарии за Волгу.

Русский историк Н.М. Карамзин писал о князе, что был он всеми любим: и семьей, и боярами, и народом. Княжение было его удачным и успешным. Все свои дела вершил по правосудию. В целом, общепринятая точка зрения на Всеволода Юрьевича такова: именно при Всеволоде Большое Гнездо был расцвет Владимирского княжества. Всеволод Юрьевич - первый князь, признанный Великим практически всеми княжествами.

Юрий Всеволодович (1212-1216, 1218-1238 гг.)

В.И. Агевин. Князь Юрий Всеволодович. 1950-е гг.

На время княжения Юрия Всеволодовича пришлось нашествие монголо-татар.

Князь участвовал в усобице за престол со своим братом Константином. По старшинству Владимир должен был отойти Константину, а по завещанию - Юрию. Дважды в 1213 и 1214 гг. выступали братья друг против друга, но никто не смог одержать победу. Но в 1216 г. в Липицкой битве (на реке Липице), верх одержал старший брат и сел править во Владимире. В 1218 году, после кончины брата, Юрий возвращается на Владимирский престол.

Как и его предшественники, Юрий Всеволодович совершает удачные походы на Волжскую Булгарию, половцев и мордву. Князь отвоевал у булгар некоторые приграничные территории и в 1221 г. заложил Нижний Новгород для укрепления княжеской власти на отвоеванных территориях у Волжской Булгарии в знак своей власти над этими землями. Нижний Новгород становится причиной конфликтов и с мордвой.

В 1222-1223 гг. вместе с литовцами ведет борьбу с эстами под г.Ревелем. А после и с самими литовцами. Практически одновременно, в 1223 году на р.Калке произошла первая встреча русских войск с монголо-татарами, но Юрий Всеволодович участия там не принимал, он отказался помогать половцам.

Впоследствии, Владимиро-Суздальское княжество первым подверглось нашествию монголов. В 1238 году произошло сражение на р.Сить с армией Батыя. Юрий Всеволодович направляется навстречу монголам с небольшой армией, наспех собранной. До этого Батый уже взял Владимир, сжег Успенский собор вместе со всеми жителями и семьей князя. Юрий Всеволодович терпит поражение и погибает.

Северо-Восточная Русь, разоренная и разграбленная, находится полностью под властью монголов. Ключевые события дальнейшей истории связаны с деятельностью Александра Невского. Между Юрием Всеволодовичем и Александром Невским во Владимиро-Суздальской земле правили: Ярослав Всеволодович (1238-1246 гг.); Святослав Всеволодович (1246-1248 гг.); Андрей Ярославович (1248-1252 гг.).

Отношение в историографии к данному периоду двояко. Мнение историков, живших до XX века сходится в том, что именно из-за Юрия Всеволодовича и его политики Русь попала под иго монголо-татар. Мнение историков XX века противоположно: они утверждают, что любой князь попал бы под контроль монголов в то время.

Александр Ярославович Невский

Ю.П. Пантюхин. Князь Александр Невский. XX век.

Александр Ярославович Невский являлся Владимирским князем с 1252 по 1263 гг. Приход к власти во Владимирское княжество Александра Невского начинается с усобицы между братьями. Александр Ярославич в 1252 году навлек на брата Андрея карательный отряд монголов известный как Неврюева рать с целью получить ярлык на Великое княжение. Александр Ярославович умело использовал Орду в своих целях.

Свое лояльное отношение к монголам продемонстрировал в 1257 г., когда монголы начали "запись в число" - первую перепись населения для упорядочения налогов. В ходе переписи новгородцы восстали против решения хана, за что были жестоко подавлены Александром Невским.

В историю Александр Ярославович прежде всего вошел из-за своей активной внешней политики. При его княжении еще в Новгороде произошли:

15 июля 1240 г. – битва на Неве со шведами;

5 апреля 1242 г. – сражение на Чудском озере с крестоносцами.

В обеих битвах князь одержал победу, защитив север Руси.

В 1249 г. Александр Невский отклонил предложение Папы Римского о вступлении в войну с монголами, понимая чем согласие могло грозить русским землям.

Незадолго до своей смерти в 1263 г., Александр Невский в рамках Владимиро-Суздальской земли выделил маленькое, тогда еще никому неизвестное и незначительное Московское княжество, чтобы передать его своему младшему сыну Даниилу. Дальнецйшая история Руси будет связана именно с процессом развития и усиления Московского княжества.

Оценки историков деятельности Александра Невского крайне неоднозначны: с одной стороны он ожесточенно охранял страну от западных захватчиков, с другой стороны оказывал посредничество Золотой Орде во многих вопросах. Некоторые называют такую политику предательской. Но в одном схожи большинство историков: Александр Невский был выдающимся полководцем. Русские историки Л.Н. Гумилев, С.М. Соловьев, А.А. Горский оценивали Александра в целом положительно, говоря что он адекватно оценивал ситуацию, осознавая с кем можно вступать в борьбу, а с кем нет. Н.М. Карамзин считает, что поддержав монголов в походе на Новгород Александр обеспечил стабильность и спокойствие в княжестве в дальнейшем.

Что происходило в мире?

В XII-XIII вв. Европу и Ближний Восток продолжали сотрясать Крестовые походы. Так, в 1147-1149 гг. состоялся Второй крестовый поход, в целом оказавшийся неудачным для крестоносцев и не принесший практически никаких территориальных изменений.

Третий крестовый поход 1189-1192 гг. ознаменовался тем, что в нем приняли участие четыре самых могущественных монарха Европы: император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август, австрийский герцог Леопольд V Бабенберг и английский король Ричард I Львиное Сердце. Фридрих I Барбаросса нашел в этом походе свою смерть. По итогам похода, крестоносцам удалось отвоевать у мусульман некоторые территории, однако Иерусалим остался под мусульманским контролем, но христианам всё же были разрешены паломничества в Иерусалим.

В 1202-1204 гг. состоялся Четвертый крестовый поход, самым ярким событием которого стал захват Константинополя крестоносцами и основание Латинской империи.

В ходе Пятого крестового похода 1217-1221 гг. европейцы снова попытались вернуть Иерусалим, но так и не смогли.

Иерусалим был возвращен христианам в результате Шестого крестового похода 1228-1229 гг., однако удивительно то, что этот поход носил, по сути, дипломатический характер и Иерусалим удалось вернуть в результате переговоров, при этом сама церковь оценила этот поход негативно.

Помимо Крестовых походов, важнейшим событием данного периода стало принятие в Англии Великой хартии вольностей в 1215 г. Великая хартия вольностей - это важнейший документ в истории Европейского права, защищавший права и свободы английских подданных и положивший начало ограничению власти короля.

В Азиатских странах важнейшими событиями данного периода стали приход сёгунов к власти в Японии в 1192 г. и монгольское завоевание Китая в 1209-1279 гг.

Заключение

Феодальная раздробленность на Руси принесла множество негативных последствий:

Разобщенность княжеств;

Множество усобиц;

Как следствие раздробленности - татаро-монгольское иго.

Но существуют и положительные моменты: усиление экономических связей отдельных княжеств с другими государствами приводило к развитию экономики и культурному обмену; выделение наиболее сильных и могущественных княжеств впоследствии положительно отразится на становлении единого Русского государства и борьбе с монголо-татарами.

Основные даты по теме

Образование единого Галицко-Волынского княжества – 1199 г.

Битва у Ждан-горы – 1135 г.

Изгнание князя Всеволода Мстиславича из Новгорода и образование самостоятельной Новгородской вечевой республики – 1136 г.

Первое самостоятельное избрание архиепископа в Новгороде – 1156 г.

Правление Юрия Долгорукого – 1125-1157 г.

Первое летописное упоминание о Москве – 1147 г.

Правление Андрея Боголюбского – 1157-1174 гг.

Правление Всеволода Большое Гнездо – 1176-1212 гг.

Правление Юрия всеволодовича – 1218-1238 гг.

Липицкая битва – 1216 г.

Битва на р. Калке – 1223 г.

Битва на реке Сить – 1238 г.

Невская битва – 1240 г.

Ледовое побоище – 1242 г.

Термины

Посадник – избираемый на вече глава Новгородской республики.

Тысяцкий – помощник посадника, глава народного ополчения в Новгороде.

"300 золотых поясов" – наиболее богатые и знатные семьи Новгорода, составлявшие основу вече.

Здесь можно закрепить и проверить свои знания по данной теме на практике, а здесь есть еще больше тестов по истории России.

P.S. Если вдруг вам интересна философия, её история и связь с современной наукой, применение философии на практике в жизни, если вы хотите по-настоящему глубоко начать разбираться в философии и по-другому посмотреть на мир и своё место в нем, тогда приглашаю вас посетить мой телеграм-канал, в котором, я уверен, каждый найдет что-то интересное, полезное и важное для себя.