Расцвет Древней Руси при Ярославе Мудром

Я продолжаю свои скромные потуги в написании курса истории, который был бы краток, логичен и понятен. У меня есть своя концепция того, как нужно постигать историю, но о ней я подробнее напишу отдельно. Сейчас, как и прежде, хотелось бы получить обратную связь от читателей по поводу данного текста. Нет ли фактических ошибок, насколько он ясен, что, может быть по вашему мнению критически важно добавить? Я учел замечания по предыдущей статье, посвященной возникновению и развитию Древнерусского государства в IX-X вв. и внес довольно много изменений. Новую, улучшенную версию той статьи можно почитать здесь. Итак, приступим к Ярославу Мудрому.

_____

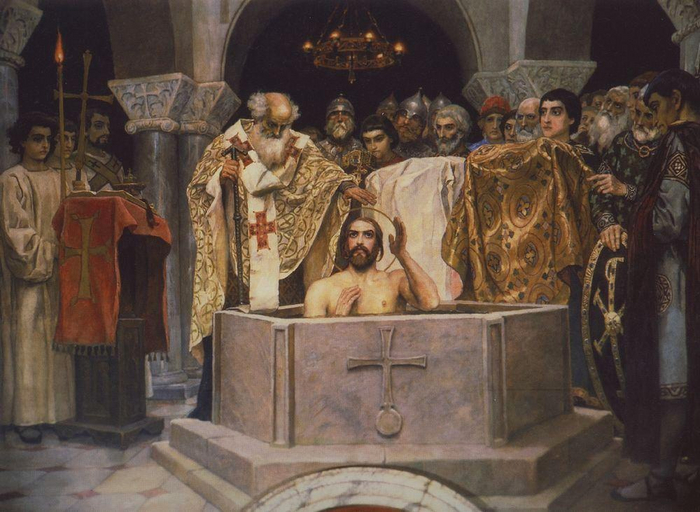

Принятие христианства князем Владимиром имело огромные последствия для страны. Данное событие заложило основы будущего расцвета Руси. Но проявился этот расцвет в полной мере лишь при потомках князя Владимира.

Ярослав Мудрый - один из самых выдающихся князей ранней Руси, на период деятельности которого приходится первый расцвет Древнерусского государства.

После смерти Владимира в 1015 году вновь разгорелась борьба за власть между его сыновьями. Наиболее агрессивным в этой борьбе был Святополк, убивший своих братьев Бориса и Глеба. Народ очень любил Бориса и Глеба за их праведный образ жизни и потому эти люди стали первыми русскими святыми мучениками, а сам Святополк получил в народе прозвище «Окаянный».

Но для того, чтобы получить власть над всей Русью, Святополку Окаянному необходимо было расправиться с еще одним своим братом – Ярославом. Для борьбы с Ярославом Святополк заручился поддержкой поляков, сам же Ярослав нашел союзников в варяжской среде. Четыре года, с переменным успехом, продолжалась междоусобица Ярослава и Святополка. В итоге, Святополк, потерпев поражение в битве на реке Альте в 1019 г., бежал в Польшу, а Ярослав стал князем Киевским и всей Руси и правил с 1019 по 1054 гг.

Ярослав, как считается, был человеком очень умным, знал языки, проявлял качества талантливого правителя, за что и получил в народе прозвище «Мудрый».

Еще в 1016 г., будучи князем Новгородским, Ярослав создал первый письменный закон Древней Руси – «Русскую Правду». Изначально «Русская Правда» распространялась лишь на Новгород, но как только Ярослав Мудрый стал правителем всей Руси, так и «Русская Правда» стала общерусским законом. Это был еще один очень большой шаг в деле укрепления единства страны. Документ ограничивал право кровной мести только ближайшим родством, защищал частную собственность и закреплял правовое неравенство. В числе несвободных людей были представлены следующие категории:

закупы – категория населения, зависимого за долги (купу);

челядь – домашняя прислуга, близкая по положению к рабам;

рядовичи – категория населения, зависимого по договору;

смерды – изначально свободные землепашцы, впоследствии постепенно закрепощенные;

холопы – бесправные люди, не имевшие своего хозяйства и работавшие на господина;

огнищанин – должность управляющего хозяйством князя;

тиуны – привилегированные княжеские слуги, участвовавшие в управлении вотчиной феодала.

Во внешней политике Ярослав Мудрый придерживался метода дипломатии, основанного на заключении династических браков своих родственников с европейскими монархами. Так, дочь князя Анна была выдана замуж за французского короля Генриха I, Елизавета за норвежского короля Гарольда, а Анастасия за венгерского короля Андрея. Династические браки также стали немаловажным фактором расцвета Древней Руси в первой половине XI века.

Однако и военный метод князю был не чужд. В 1030-1031 годах состоялся поход Ярослава Мудрого на Польшу, который окончился победой русского войска и возвращением в состав Руси Червенских городов.

В 1036 г. Ярослав разбил печенегов, освободив Русь от постоянных набегов этого кочевого народа, в честь чего были построены Софийский собор и Золотые ворота в Киеве.

Власть Ярослава была настолько сильной, что он впервые в истории православной Руси позволил себе самостоятельно назначить митрополита всея Руси без ведома византийского патриарха (раньше митрополиты на Русь всегда назначались из Византии). Так первым русским митрополитом стал священнослужитель Иларион. Он известен не только как первый русский митрополит, но и как автор выдающегося памятника литературы Древней Руси – «Слово о законе и благодати» (примерно 1037 г.).

В 1043 г. развернулось военное противостояние Ярослава Мудрого с Византией, главным эпизодом которой стал поход Владимира Ярославовича на Константинополь, закончившийся неудачей. Русский флот попал под греческий огонь, а завершил разгром сильный шторм. Частично реванш удалось взять несколькими победами на суше, но лишь в 1046 году был подписан мирный договор, скрепленный очередным династическим браком. На этот раз Всеволод Ярославович женился на дочери василевса Константина Мономаха.

Таким образом, в годы правления Ярослава Мудрого, Руси достигла расцвета во всех сферах: экономической, социальной, политической и духовной. Желая предотвратить ссоры между своими сыновьями, Ярослав перед своей смертью разделил земли Руси между потомками с той целью, чтобы каждый имел свое княжество, его развивал и не имел желание что-то отнять у брата. Но после смерти Ярослава все получилось с точность наоборот: опираясь на полученные княжества, сыновья Ярослава Мудрого начали воевать друг с другом, с целью захватить еще больше земель, власти и богатства, и вся вторая половина XI века стала периодом постоянных междоусобиц и отсутствием единства и стабильности в стране.

Что происходило в мире?

Одним из современников Ярослава был польский король Мешко II (1025-1034 гг. с перерывами), с которым русский князь соперничал в борьбе за Червенские земли. В 1039 году Польшу возглавил Казимир I (1039-1058 гг.). С его дочерью Гертрудой был заключен династический брак Изяслава Ярославовича, а сам король женился на Марии Ярославне. Также на середину XI века приходится правление византийского императора Константина IX Мономаха (1042-1055 гг.), чья неизвестная по имени дочь стала супругой Всеволода Ярославовича и матерью Владимира Мономаха.

В 1054 году официально произошел церковный раскол – христианство разделилось на две ветви: католичество и православие. Причинами этого события стали глубинные разногласия между церквями, имевшие культурный, политический и богословский характер. В результате появились два религиозных центра – Рим и Константинополь.

* * *

Н.М. Карамзин высоко оценивал деятельность Ярослава, подчеркнув заслуженное признание его русскими летописцами в качестве мудрого правителя. Ему не удалось завоевать новых земель, зато он возвратил ранее утраченное и, хотя не каждый раз получалось побеждать, князь всегда, по мнению Н.М. Карамзина, демонстрировал мужество и любовь к Отечеству.

Основные даты по теме

Правление Ярослава Мудрого – 1019-1054 гг.

Битва Ярослава Мудрого против Святополка Окаянного на реке Альте – 1019 г.

Польский поход Ярослава Мудрого – 1030-1031 гг.

Победа Ярослава Мудрого над печенегами – 1036 г.

Русско-византийская война Ярослава Мудрого – 1043 гг.

Заключение мирного договора с Византией – 1046 г.

Термины

Русская правда – первый письменный закон Древней Руси.

Закупы – категория населения, зависимого за долги (купу);

Челядь – домашняя прислуга, близкая по положению к рабам;

Рядовичи – категория населения, зависимого по договору;

Смерды – изначально свободные землепашцы, впоследствии постепенно закрепощенные;

Холопы – бесправные люди, не имевшие своего хозяйства и работавшие на господина;

Огнищанин – должность управляющего хозяйством князя;

Тиуны – привилегированные княжеские слуги, участвовавшие в управлении вотчиной феодала.

Печенеги – кочевой народ, проживавший на южных границах Руси.

Слово о законе и благодати – памятник древнерусской литературы. Произведение написано митрополитом Иларионом в 30-е гг. XI в.

Династический брак – брак между представителями разных королевских династий (как правило, иностранных) с целью укрепления дружеских отношений между государствами, представители которых вступают в брак.

А здесь я даже интерактивный тест сделал по Ярославу Мудрому. Можно закрепить знания на практике, ну или просто развлечься.

Если интересно больше, то вот:

Предыдущая статья: "Возникновение и развитие Древнерусского государства"

Следующая статья: "Русь после Ярослава Мудрого. Триумвират Ярославичей"

В продолжение темы:

P.S. Кстати, нужны ли картинки? С ними интереснее или они только отвлекают от главного? Каково ваше мнение?