Снайпер-шаман Семен Номоконов

15 постов

15 постов

12 постов

15 постов

Мало кто знает о подвиге советских танкистов совершенном в 1942 году на огнеметных танках «КВ-8».

Эти боевые машины были вооружены огнеметом «АТО-41» и 45-мм пушкой. Экипажам рекомендовалось надевать перед боем специальный огнестойкий костюм. В начале августа, 7 огнеметных «КВ» и 7 «Т-34» командование выделило для поддержки наступления 286-й дивизии.

27 августа ринулась в атаку. Танки пошли вперед, а вот пехоту немцы профессионально отсекли огнем.

2 танка «КВ-8» оторвались от основной группы и оказались одни перед вражескими укреплениями, оборудованными у деревни Вороново.

Машина 21-летнего старшего лейтенанта Семена Шмакова, подорвалась на мине недалеко от первой линии немецких окопов. Где-то рядом застыл «КВ-8» под командованием 25-летнего лейтенанта Василия Коновалов, у его машины вражеский снаряд повредил гусеницу.

Экипажи вели бой днем и отгоняли немцев ночью. Питались скудным запасом НЗ, воду сливали из радиаторов.

На пятые сутки к танку Шмакова подобралась группа спасения, которую возглавил политрук Сенев. Он передал танкистам, еду, воду и курево, и попросил еще чуть-чуть продержаться. Уходя, солдаты забрали из танка, раненного в обе ноги радиста Ефима Лапыгина.

Только на девятые сутки осады экипаж лейтенанта Шмакова покинул расстрелявший весь боекомплект танк и ночью добрался до советских позиций.

Судьба экипажа лейтенанта Василия Коновалова до сих пор остается неизвестной.

За мужество, проявленное в бою, Шмаков и Лапыгин получили ордена Ленина, а остальные члены экипажа ордена Красного Знамени.

Молодая китайская девчонка презрительно улыбается, глядя в объектив неизвестного японского фотографа. За ее спиной скалятся ее враги японские солдаты, один из которых просто заливается смехом.

Чэн Бенхуа родилась в 1914 году в восточно-китайской деревеньке Гаосян. После начала Японо-китайской войны (7 июля 1937 – 9 сентября 1945) девушка вступила в партизанский отряд.

В 1938 году вместе с товарищами она напоролась на засаду. В плену Чэн неоднократно насиловали и пытали.

Японский фотограф снял момент, когда партизанка с презрительной улыбкой смотрит на смерть своих товарищей. Гордая китайская девушка, своей улыбкой словно унижает врагов, показывая насколько ее стойкость выше хваленного самурайского духа.

Через пять минут японские солдаты, сидящие за ее спиной, поднялись и штыками закололи Чэн.

Сегодня в Китае Чэн ставят памятники и слагают о храброй девушке песни.

Более ста лет назад, летом 1898 года, на стрельбище Сестрорецкого оружейного завода произошел беспрецедентный случай. Во время пристрелки оружия пристрельщик Михаил Чудов, работая с очередным ружьем, уже собирался нажать на спусковой крючок, как неожиданно в последнюю секунду заметил на фоне мишени чью-то торчащую из травы голову. Служащие завода отловили нарушителя и передали его полиции. О столь оригинальном способе сведения счетов с жизнью тогда написали многие столичные газеты.

Несостоявшимся самоубийцей оказался известный карточный игрок Афанасьев. Действия свои он объяснял крупным проигрышем. На судебных слушаниях его признали виновным и, поскольку денег на выплату штрафа у него не было, отправили на некоторое время в тюрьму. Но об истинных причинах попытки суицида ни следствию, ни широкой общественности известно не было. Об этом знал лишь узкий круг друзей арестованного.

Незадолго до описанных событий Афанасьев прослышал, что на Васильевском острове проживает восьмилетний карточный вундеркинд. У этого ребенка с раннего детства открылись способности к игре. Уже в три года он с удовольствием наблюдал за карточными играми взрослых, которые приходили в гости к его родителям, и всегда страшно волновался, принимая близко к сердцу ошибки игроков. Когда малыш стал чуть постарше, для него день считался прожитым зря, если не удавалось сыграть с отцом, например, три «роббера в винт с открытым».

Сначала родителей это забавляло, они находили подобное увлечение весьма «пользительным» для умственного развития ребенка, так как тот с успехом учился считать, запоминать и анализировать. Мастерство маленького картежника росло вместе с ним. Уже к шести годам ему разрешалось наравне со взрослыми принимать участие в игре, а в восемь лет отец начал финансировать неординарные развлечения своего отпрыска, все чаще получая немалую выгоду от этих вложений.

В результате выражение «обыграть как ребенка» в кругу профессиональных игроков вышло из употребления само собой. Тогда-то скептически настроенный Афанасьев и решил померяться силами с «чудом природы». Он настолько не сомневался в своем успехе, что опрометчиво заключил пари со своими партнерами, что в случае неудачи он с риском для жизни вылезет под пули на сестрорецком стрельбище.

«Картежное противостояние» длилось несколько часов, и к исходу последней партии «мэтр азартных игр» Афанасьев, ранее не знавший серьезных поражений, оказался в глухом проигрыше. Ребенок буквально раздел его до нитки. И если потерю денег и продутое пари картежник еще мог пережить, то тот факт, что малыш, обыгравший его, оказался прелестной девочкой с большим голубым бантом, поверг его в глубокую депрессию. Так что, пробравшись на стрельбище, Афанасьев уже всерьез собирался закончить свою «никчемную картежную жизнь»…

Зато выйдя из тюрьмы, он начисто излечился от болезненной страсти к игре и с тех пор ни разу не сел за карточный стол.

«Неизвестные байки старого Петербурга», Юлия Юрьевна Дягилева, Денис Вадимович Сысоев, 2003г.

Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится собственно на Украине, а Лысая гора, под Киевом, служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам отправляют свой шабаш. Ведьма тем разнится от всех предыдущих баснословных лиц, что она живёт между людьми и, ничем не отличаясь днём от обыкновенных баб или старых девок, кроме небольшого хвостика, ночью расчёсывает волосы, надевает белую рубашку, и в этом наряде, верхом на помеле, венике или ухвате, отправляется через трубу на вольный свет, либо по воздуху, либо до Лысой горы, либо доить или портить чужих коров, портить молодцов, девок и проч.

Ведьма всегда злодейка и добра никогда и никому не делает. Она в связи с нечистой силой, для чего варит травы и снадобья в горшке, держит чёрную кошку и чёрного петуха; желая оборотиться во что-либо, она кувыркается через 12 ножей. Ведьма не только выдаивает коров, но даже, воткнув нож в соху, цедит из неё молоко, а хозяйская корова его теряет. Если сорока стрекочет, то беременной женщине выходить к ней не должно: это ведьма, которая испортит, или даже выкрадет из утробы ребёнка. Из этого следует, что ведьма перекидывается также в сороку, и, может быть, от этого сорока противна домовому, для чего и подвешивается в конюшне.

Ведьме, для проказ её, необходимы: нож, шалфей, рута, шкура, кровь и когти чёрной кошки, убитой на перекрёстке, иногда также и трава тирличь. Ведьма варит зелье ночью в горшке и, ухватив помело, уносится с дымом в трубу. Ведьма иногда крадёт месяц с неба, если его неожиданно заволакивает тучами или случится затмение; она крадёт дожди, унося их в мешке или в завязанном горшке; крадёт росу, посылает град и бурю и проч.

Есть на Украине предание, взятое, как говорят, из актов: злая и пьяная баба, поссорившись с соседкой, пришла в суд и объявила, что та украла росу. По справке оказалось, что накануне росы точно не было, и что обвиняемая должна быть ведьма. Её сожгли. Проспавшись, баба пришла в суд каяться, что поклепала на соседку, а судьи, услышав это, пожали плечами и ударили об полы руками, сказав: от тоби раз!

Ведьме удаётся иногда оседлать человека, и он, увлекаемый чарами её, везёт её на себе через трубу и возит по свету до упаду. Есть и обратные примеры, то есть, что осторожный и знающий человек выезжал на ведьме, как мы видим из рассказов Гоголя. Всё это приближает ведьму к разряду знахарок, ворожей и колдунов, давая ей иное значение, чем поверьями дано прочим баснословным лицам. Ведьма есть олицетворённое понятие о злой и мстительной старухе, и злые бабы пользуются суеверием людей.

Много было примеров, что вместо мнимой ведьмы ловили злую соседку на том, как она перевязывает вымя у коровы волоском, или выходит ночью в одной рубахе, без опояски, босиком, распустив космы, пугать, с каким-либо намерением, суеверных. Много страшного рассказывают о последнем смертном часе ведьм, и в этом отношении, они также сравниваются со знахарями и кудесниками: душа не может расстаться с телом, и знающие люди принимают тут различные меры — вынимают доску из потолка, раскрывают угол крыши.

Есть также поверье, что ведьмы встают и бродят после смерти, как колдуны; что ведьму можно приковать к месту, притянув тень её гвоздём; что её должно бить наотмашь, т. е. от себя, оборотив ладонь, и, наконец, поверье смешивает ведьм иногда с упырями, известными исключительно на Украине и у южных славян, и говорят, что ведьмы также по смерти сосут кровь из людей или животных и этим их морят. Для этого с ними поступают так же, как с колдунами: перевёртывают в могиле ничком и пробивают насквозь осиновым колом между лопаток.

Ведьму отчасти смешивают также с вовкулаками или оборотнями, рассказывая, что она иногда подкатывается под ноги клубком, или перекидывается в собаку, волка, свинью, сороку, даже в копну сена. Ведьмы же и сами портят людей и делают из них оборотней. Есть рассказы о том, что, снимая шкуру с убитой волчицы или с медведицы, к общему изумлению людей, находили не волчью тушу, а бабу в сарафане, или в юбке и запаске. Если найти чёрную кошку, без единого белого волоска, сварить её и выбрать все кости, то можно найти кость-невидимку, которая служит ведьме: сядь против зеркала и клади сподряд все косточки попеременно в рот; как попадешь на невидимку, так и сам исчезнешь в зеркале. Иные велят вместо этого просто варить кости чёрной кошки по ночам, покуда все истают, а одна только невидимка останется.

Известны неистовства, которые в прежние времена происходили по случаю обвинения какой-либо бабы в том, что она ведьма; это в особенности случалось в южной Руси. Нет той нелепицы, какую бы не придумывали люди, от злобы, глупости, с отчаянья или с хитрым умыслом, для искоренения ведьм и для исправления настроенных ими бед.

В старину народ верил, что ведьмы, или другого рода колдуньи могут держать обилие, т. е. заключать в себе и хранить огромные запасы денег, жита и даже зверьков, доставлявших промышленникам богатый пушной товар; на Украине подобное суеверие встречается иногда поныне, в особенности же относительно дождей и урожая.

Трава чернобыльник, по народному поверью, противная ведьмам и охраняет от них двор и дом.

Общее и единогласное поверье утверждает, что в Москве нет сорок. По этому поводу ходит много разных преданий: говорят, что сорока выдала боярина Кучку, убитого в лесу на том месте, где теперь Москва, и что сорока за это проклята была умирающим; другие рассказывают, что митрополит св.

Алексий запретил сорокам летать на Москву, потому именно, что под видом сорок залетали туда ведьмы; и, наконец, есть предание будто они прокляты за то, что у одного благочестивого мужа унесли с окна последний кусок сыра, которым он питался.

Таинственные песни ведьм, состоящие из вымышленных, бессмысленных слов, находятся в известном издании г. Сахарова. На Украине же переходит по преданию счёт, будто бы употребляемый ведьмами: одион, другиан, тройчан, черичан, подон, лодон, сукман, дукман, левурда, дыкса, одино, попино, двикикиры, хайнам, дайнам, сповелось, сподалось, рыбчин, дыбчин, клек.

«О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», Владимир Иванович Даль

Весной 1943 года Вторая мировая война достигла критической точки. Союзники продвигались вперед на всех фронтах, и на горизонте уже маячила окончательная победа, хотя до нее еще оставались годы борьбы и страданий, и все еще сохранялась угроза того, что какое-нибудь эффектное изобретение немцев придаст происходящему неожиданное направление. Поэтому американские ученые работали над проектами, которые могли бы дать союзникам преимущество в войне. Проект «Манхэттен» был одним из них, и его развитие привело через два года к началу атомной эры. Но он был не единственным…

Некоторые источники — правда, ничем не подтвержденные — указывают на существование другого, сверхсекретного проекта «Радуга», который был посвящен разработке устройства, позволяющего кораблям оставаться невидимыми для радаров. Этот проект вылился в серию экспериментов на борту эсминца ДЕ-173, более известного под именем «Элдридж», которые проводились в порту Филадельфии с августа по октябрь 1943 года. Результаты последнего из череды опытов превзошли все ожидания. По версии, которую отстаивают некоторые предполагаемые очевидцы событий, судно вдруг обволокла туча зеленовато-голубого цвета, и оно мало-помалу стало делаться прозрачным, пока не исчезло вовсе. Голоса моряков казались какими-то призрачными, спорящими посреди пустоты. На присутствие корабля указывали только волны, разбивавшиеся о его невидимый корпус. Мгновение спустя и эти последние следы присутствия эсминца пропали. Еще через несколько минут все повторилось в обратной последовательности: «Элдридж» начал материализоваться заново над спокойной водой залива и оказался неповрежденным, чего нельзя сказать об экипаже. Многие моряки погибли, другие бесследно исчезли, а те, что остались живы и по-прежнему находились на палубе, либо были серьезно ранены, либо потеряли рассудок. Через некоторое время выяснилось, что в эти трагические минуты исчезновения судно видели в порту Норфолка, за сотни километров к югу от Филадельфии. Итак, корабль не только сделался невидимым, но и был телепортирован!

Такова легенда.

До 1956 года, когда некий Карлос Альенде прислал астроному Моррису Джессапу письмо, в котором описывал это происшествие, уверяя, что сам был всему свидетелем, находясь на борту судна «Эндрю Фьюрсет», все упоминания о так называемом Филадельфийском эксперименте были окружены ореолом загадочности и неясности. ВВС США отрицали, что подобные эксперименты проводились, и даже такие видные исследователи паранормальных явлений, как Жак Балле, Джером Кларк и Джон Кил, считали, что вся эта история — утка. Но другие, такие как Чарлз Берлиц и Уильям Мур, авторы книги «Филадельфийский эксперимент», придерживались мнения о правдоподобности этого происшествия.

Однако никаких доказательств временного исчезновения «Элдриджа» и вообще правдоподобности всей истории не существует, кроме фотокопии вырезки из газеты, на которой не указана ни дата, ни само название издания. Там появилась краткая заметка о странном случае в одном баре, где моряки затеяли драку и вдруг некоторые из них исчезли, словно растворившись в воздухе, — в этом виделись последствия эксперимента. Также существует свидетельство одного ученого, у которого взял интервью Уильям Мур и который уверял, что принимал участие в эксперименте. И наконец, есть сомнительный рассказ самого Карлоса Альенде, или Карла Аллена, полный противоречий и несообразностей.

Точно известно, что Альенде был моряком на судне «Эндрю Фьюрсет» во время предполагаемого исчезновения, и даже возможно, что его судно находилось вблизи от «Элдриджа» в августе и ноябре 1943 года, но впоследствии ни один из членов экипажа «Эндрю Фьюрсета» или же самого эсминца не подтверждал его рассказа. Потребовалось несколько десятков лет, прежде чем появилась целая группа странных персонажей, утверждавших, что они принимали участие в эксперименте. Все они уверяли, что их истории совершенно подлинные и непридуманные, несмотря на то что кажутся сошедшими со страниц какого-нибудь фантастического рассказа. Детонатором послужил выход в 1984 году фильма «Филадельфийский эксперимент», в котором эсминец не только становится невидимым и исчезает, но и путешествует на сорок лет в будущее. Этот невероятный сюжет привел к появлению таких странных персонажей, как Альфред Билек, инженер-электронщик на пенсии, который заявил, что после просмотра фильма к нему «вернулась потерянная память» и он осознал, что сам был героем одиссеи «Элдриджа».

Билек воспользовался подвернувшейся возможностью: провел многочисленные пресс-конференции и даже опубликовал вместе с Брэдом Стайгером книгу «Эксперимент в Филадельфии и другие заговоры НЛО», в которой и поведал свою невероятную историю. В ней рассказывается, что при рождении он получил имя Эдвард Камерон и вместе со своим братом Дунканом принял участие в решающем эксперименте на борту «Элдриджа» 12 августа 1943 года. Проект якобы был направлен на достижение невидимости корабля, и его первым руководителем был сам Никола Тесла, которого после его смерти в январе 1943 года заменил Джон фон Нейманн, изобретатель, некоторое время спустя создавший первые компьютеры. Другими учеными, связанными с проектом, были Томас Таусенд Браун и математик Генри Левинсон.

По словам Билека, 20 июля 1943 года был проведен первый опыт, во время которого судно исчезло на 20 минут, что повлекло за собой значительные проблемы с физическим и душевным здоровьем экипажа. Несмотря на это, исследования продолжались. 12 августа того же года осуществили новый эксперимент, в результате которого судно оставалось невидимым для радаров в течение 67 секунд, а затем внезапно вовсе исчезло в голубоватой вспышке. Через три часа оно вернулось на место, но со значительными изменениями. Большая часть судовой команды пропала без вести, другие погибли, некоторые буквально «впаялись в структуру корабля», а немногие избежавшие всего этого потеряли рассудок. Во время своего отсутствия судно и экипаж переместились не только в пространстве, но и во времени и оказались в 1983 году на базе Монтаук (Лонг-Айленд), куда их забросило пространственно-временным вихрем.

Логика подсказывает, что вся эта история — чистый бред, но за этим откровением последовала целая серия подобных — от людей, тоже якобы участвовавших в эксперименте и, как Билек, «потерявших на время» память. В своем дальнейшем рассказе Билек упоминает многочисленные путешествия во времени, встречи с инопланетными существами, которые поначалу намеревались его уничтожить, но так как его молекулярная структура оказалась связанной с двумя темпоральными дырами 1943 и 1983 годов, то они ограничились тем, что с помощью своей внеземной техники отправили его в 1927 год в виде 6-месячного младенца, заменившего семейству Билек их погибшего ребенка…

Его брат Дункан, по рассказу того же Билека, стал жертвой некой темпоральной травмы после своих путешествий во времени и начал стареть со скоростью один год за один час. Через три дня после этого он умер, но его жизненная сущность была перемещена в тело другого отпрыска семьи Билек, родившегося в 1951 году, тоже благодаря загадочной внеземной технологии. Через несколько лет к нему вернулась память и он стал существенной частью так называемого эксперимента «Монтаук» уже под именем Дункана Камерона. Третьего персонажа звали Дрю, и он тоже участвовал в эксперименте и путешествиях во времени, которые последовали за этим, но потом оказался в ином теле, использовав другую инопланетную технологию, посредством которой было осуществлено то, что он назвал «перемещением памяти ДНК из одного тела в другое».

Дрю утверждает, что после опыта с «Элдриджем» выжил только 21 человек из 181, 40 погибли, а 120 остальных членов экипажа исчезли, но это не послужило препятствием для продолжения исследований, предметом которых теперь стали путешествия во времени и даже переписывание истории. К этой группе свидетелей присоединился и еще один странный персонаж — Престон Б. Николс, инженер-электронщик, который вместе с Питером Муном опубликовал книгу «Эксперимент “Монтаук”». Николс тоже обрел свою якобы утерянную память и обнаружил, что с 1970 по 1983 год он являлся помощником директора, возглавлявшего проведение проекта «Монтаук». Если и есть что-то подлинное в этих россказнях, то, очевидно, оно скрывается за целым лесом невероятных вещей. А что если речь идет о специальном маневре, призванном отвлечь внимание людей, дезинформировать и скрыть, что же в действительности произошло с «Элдриджем»?

Посмотрим еще раз, что нам предлагается. Сперва некий эксперимент, осуществленный в 1943 году. Его целью якобы было добиться невидимости — по крайней мере, для радаров — военного судна, и он основывался на работах Теслы и его «генераторе нулевого времени», разработанном в 1920-х годах. Эксперимент повлек за собой путешествие во времени, благодаря которому «Элдридж» оказался в 1983 году, и во многих других временах, некоторые из которых принадлежали столь далекому будущему, как 3543 год, а другие были настолько близки к нашему времени, как 1997-й. Ко всей этой темпоральной одиссее прибавляется эксперимент «Монтаук», который якобы проводился с 1970-х годов в качестве продолжения проекта «Феникс», возглавляемого фон Нейманном. Проект «Монтаук» начался, по словам Престона Николса, как программа контроля массового сознания. С передающей антенны на военной базе испускались серии волн частотой от 400 до 425 мегагерц, предположительно на той же волне, которую излучает человеческий мозг. В ходе проекта был найден способ расширения человеческих возможностей, что позволило некоторым людям, обладающим сверхчувствительностью, таким как Дункан Камерон, добиться еще большего увеличения своего дара. Эти расширенные способности служили для «искривления самого времени» и открытия своеобразных временных ворот. Эти темпоральные двери использовались для путешествий в различные моменты истории и даже для ее изменения.

Что происходит за изменением прошлого? В нашем настоящем — ничего, однако создается новая темпоральная линия, наравне с нашей, только измененная. Предлагается такой способ разрешения парадокса, который всегда сопровождает теоретические дискуссии о возможностях путешествий во времени: что произойдете человеком, который отправится в прошлое и там убьет своего отца еще до того, как тот зачнет его самого? Ответ Николса: ничего в его собственной жизни не изменится, и он даже сможет ходить в гости к своему отцу в своем настоящем, но его действия породят параллельную вселенную, в которой он сам никогда не рождался.

Престон Николс начал свое личное странствие, по крайней мере по его собственным словам, когда обнаружил странные сигналы, доходящие по радио с базы ВВС Монтаук. Его смущение только выросло, когда он сам приехал в Монтаук и был опознан многими людьми, как их сотрудник в недавнем прошлом. Однако сам Николс был уверен, что никогда не работал в Монтауке. После этого его память начала восстанавливаться, и он вдруг с удивлением понял, что побывал в двух разных темпоральных линиях: в одной из них он действительно работал на базе Монтаук, а в другой — в совсем ином месте.

В 1985 году Николс познакомился с Дунканом Камероном, который, прибыв в Монтаук, также вспомнил, что он когда-то работал здесь в числе экстрасенсов — «путешественников во времени» и что он вместе со своим братом Эдвардом входил в состав экипажа «Элдриджа» и участвовал в Филадельфийском эксперименте. Финальный акт драмы наступил 12 августа 1983 года, когда в полную силу заработала темпоральная дверь. По рассказам обоих, ситуация вышла из-под контроля, и те, кто работал над проектом, решили прервать опыт, для чего Дункан Камерон создал какую-то тварь в собственном подсознании, а она, материализовавшись, разрушила некие странные кристаллы, обеспечивающие энергией так называемое «кресло Монтаук» — устройство в виде гигантского излучателя.

Филадельфийский эксперимент — это пример истории, которая просто отказывается умереть. Между тем военно-морской исторический архив США опубликовал доклад, в котором пункт за пунктом развенчивались все утверждения по поводу эксперимента, начиная от невозможности его проведения в указанное время (если иметь в виду, когда судно было спущено на воду и когда оно было передано в ведение ВВС) до утверждений о несуществовании когда-либо проекта «Радуга» (хотя это имя и использовалось в качестве кода для обозначения стран оси Рим—Берлин—Токио) и вплоть до напоминаний о том, что теория единого поля, на которой якобы базировался эксперимент, до сих пор не создана. В руководстве ВВС также высказали предположение, что легенда об эксперименте была основана на ошибочном толковании работ по демагнитации военных кораблей, с целью сделать их «невидимыми» для магнитных мин и торпед противника. Таким образом, корабли действительно становились невидимыми — но лишь для магнитных детекторов, а не для человеческих глаз или радаров. С другой стороны, бюро военно-морских исследований ВВС США указало на другой возможный источник — некоторые эксперименты 1950-х годов, во время которых на один корабль поставили генератор высокой частоты — 1000 герц вместо обычных 400. Этот генератор привел к выбросу разрядов в виде короны, хорошо известному явлению, которое не нанесло экипажу никакого ущерба, но могло произвести сильное впечатление на несведущего наблюдателя. Таково было официальное заключение по делу Филадельфийского эксперимента. Однако всегда найдется кто-нибудь, кто не поверит официальным заключениям и заявит, что это только уловка, призванная скрыть некие события, реально происходившие более 60 лет назад.

«100 великих загадок XX века», Николай Николаевич Непомнящий, 2004г.

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая… Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.

– Опять!.. Навалилась.

– О!.. Господи… Пузырь: туда же, куда и люди,– тоска,– издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска.С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами… Стискивал зубы.

– Давай матерись, Полайся – она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

– Не поймешь ведь.

– Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

– Вот у тебя все есть – руки, ноги… и другие органы. Какого размера – это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед… Так?

– Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

– Но у человека есть также – душа! Вот она, здесь,– болит! – Максим показывал на грудь.– Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит.

– Больше нигде не болит?

– Слушай! – взвизгивал Максим.– Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу… Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса– Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить – все равно, что об стенку головой биться.

– Ой, трепло!

– Сгинь с глаз!

– А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

– А что, по-твоему, душа-то – пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит, А я злюсь поэтому. Нервничаю.

– Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно… В кино ходют. А этот – нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом – люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет – мороз. Люди-по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних… Есть – выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь – маята! И пластом, недвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал… Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

– Зачем же чертежи-то передал? – допытывался старшина. – И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это – «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну и что? – сердито думал Максим. – Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын… А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих – свои такие же будут. А у тех – свои… И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму… Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот – поп. Самый натуральный поп – с волосьями. У попа что-то такое было с легкими – болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях – клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

– Мне столько не надо. Мне надо три хороших – жирных.

– Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам – каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел… а я их тебе приволоку двенадцать штук…

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

– Что? – спросил он.

– Душа болит,– сказал Максим.– Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

– Спирту хочешь?

– Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой:

– Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа – ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому – не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благостный, не постный – не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать. Однако – Максим сразу это почувствовал – с попом очень интересно.

– Душа болит?

– Болит.

– Так.– Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком.Начнем подъезжать издалека. Слушай внимательно, не перебивай.– Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

– Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло – есть добро, нет зла – нет добра, Понимаешь меня?

– Ну, ну.

– Не понужай, ибо не запрег еще.– Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот – странно, далеко и безответственно.– Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея – борется со злом.

Илюха заснул за столом.

– Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.

– Чего с легкими-то? – поинтересовался для вежливости.

– Болят,– кратко и неохотно пояснил поп.

– Барсучатина-то помогает?

– Помогает. Идем дальше, сын мой занюханный…

– Ты что? – удивился Максим.

– Я просил не перебивать меня.

– Я насчет легких спросил…

– Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе – зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос… Но тогда – зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

– В коммунизм, что ли?

– Что коммунизм?

– В коммунизм веришь?

– Мне не положено. Опять перебиваешь!

– Все. Больше не буду. Только ты это… понятней маленько говори. И не торопись.

– Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Выс-шую силу, которая все это затеяла на земле, Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта – победит. Иначе – для чего все? А? Где такая сила? – Поп вопросительно посмотрел на Максима.– Есть она?

Максим пожал плечами:

– Не знаю.

– Я тоже не знаю.

– Вот те раз!..

– Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость…– Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы.– Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но – стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся – мы обречены.

– Ты прости меня… Можно я одно замечание сделаю?

– Валяй.

– Ты какой-то… интересный поп. Разве такие попы бывают?

– Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

– Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

– Я сказал – нет. Теперь я скажу – да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! – Поп выпил. Теперь я скажу, что бог – есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза – делаешь вид, что тебе интересно слушать…

Максим пошевелился на стуле.

– Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад.– Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел.– Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других… Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

– А если у него кулак здоровей?

– Значит, такая моя доля – за ним бежать.

– А куда бежать-то?

– На кудыкину гору. Какая тебе разница – куда? Все в одну сторону – добрые и злые.

– Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь,– сказал Максим.

– Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая – скулить на месте.

Максим стиснул зубы… Вьелся горячим злым взглядом в попа.

– За что же мне доля такая несчастная?

– Слаб. Слаб, как… вареный петух. Не вращай глазами.

– Попяра!.. А если я счас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо – при больных-то легких! – расхохотался.

– Видишь! – показал он свою ручищу. – Надежная: произойдет естественный отбор.

– А я ружье принесу.

– А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

– Ну – ножом пырну. Я могу.

– Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

– Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

– Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

– Ты самолетом летал? – спросил поп.

– Летал. Много раз.

– А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо; Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку – молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

– А у вас в церкви… как заведут…

– У нас не песня, у нас – стон. Нет, Есенин… Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

– Люблю.

– Споем?

– Я не умею.

– Слегка поддерживай, только не мешай.

– И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

– Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно…

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

– Отец! Отец… Слушай сюда!

– Не хочу! – плакал поп.

– Слушай сюда, колода!

– Не хочу! Ты слаб в коленках…

– Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках… Тубик.

– Молись! – Поп встал.– Повторяй за мной…

– Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

– Повторяй за мной: верую!

– Верую! – сказал Максим.

– Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

– Ве-ру-ю-у! – заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

– В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

– Ве-ру-ю-у!

– Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!

– Верую-у!

– В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякость телесную-у!..

…Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди:

Эх, верую, верую!

Ту-ды, ту-ды, ту-ды – раз!

Верую, верую!

М-па, м-па, м-па – два!

Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

У-тя, у-тя, у-тя-три!

Верую, верую!

Е-тя, етя – все четыре!

– За мной! – восклицал поп.

Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки… Половицы гнулись.

Эх, верую, верую!

Ты-на, ты-на, ты-на – пять!

Все оглобельки – на ять!

Верую! Верую!

А где шесть, там и шерсть!

Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе-на спине-взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее – он так просто не уйдет.

– За мной! – опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы… На столе задребезжали тарелки и стаканы.

Эх, верую! Верую!..

Василий Макарович Шукшин

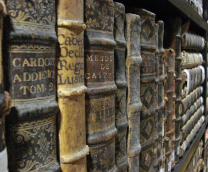

Мы живем ради книг. Сладчайший из уделов в нашем беспорядочном, выродившемся мире.

Если прикасаться к запрещенным книгам грех, зачем бы дьявол удерживал монахов от греха?

Ничто так не подбадривает струсившего, как трусость другого человека.

Всегда полезно, чтобы те, кого ты боишься, сами испугались тебя.

Дьявол - это не победа плоти. Дьявол - это высокомерие духа.

Ад - это рай, увиденный с обратной стороны.

Так вот учти, что первейший долг порядочного следователя – подозревать именно тех, кто кажется честным.

В истинной любви важнее всего благо любимого.

Любовь имеет свойство вредить любящему, если она чрезмерна.

У Еккклесиаста сказано, что горче смерти женщина, потому, что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы. Другие говорят, что она сосуд диавола.

Сумасшедшие и дети всегда глаголют истину.

Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут.

В сказках часто доказывается истина.

И природа терпит чудищ. Ибо они часть божественного промысла, и чрез немыслимое их уродство проявляется великая сила Творца.

Кто сейчас способен сказать, Гектор был прав или Ахилл, Агамемнон или Приам, в их войне за улыбку той женщины, которая ныне - прах праха?

Никогда не стоит без особой необходимости множить объяснения и причины.

Существуют знаки, притворяющиеся значащими, а на самом деле лишенные смысла.

В Петербурге, в знаменитой Кунсткамере, основанной еще Петром, в аквариуме, наполненном формалином, хранится экспонат № 3394, который никогда не выставлялся и вряд ли когда-нибудь будет выставлен. В реестре он скромно обозначен как «Голова монгола». Это голова человека, происхождение и обстоятельства жизни которого темны, а таинственное влияние, оказанное им на соотечественников, огромно. Почти полвека будоражил он монгольскую степь, вселяя веру и ужас в кочевников. Даже имя его неизвестно в точности. Называли его Джа-лама или Дамбижанцан. Он объявил себя потомком легендарного ойратского князя XVIII века, Амурсаны, прославившегося в борьбе против маньчжурско-китайского засилья. Но главное — Джа-лама словом и делом убеждал всех, что является земным воплощением ужасного Махакалы, «Великого черного», одного из буддийских божеств. Этого грозного защитника «желтой веры» ламы-иконописцы всегда изображали с ножом или мечом на фоне очищающего огня, готовым впиться в сердце врага веры и выпить его еще неостывшую кровь. Махакала не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде смертных мук носителя зла. Страшная участь ждала и того, кто смел усомниться в святости Джа-ламы. Во время жертвоприношений он вспарывал грудь врагам, вырывая сердца и освящая свежей кровью боевые знамена. Он своими руками выдавливал глаза, отрезал уши…

Голову Джа-ламы, убитого в самом конце 1922 или в начале 1923 года в результате тщательно готовившейся операции государственной внутренней охраны (нечто вроде ВЧК) Монголии, долго возили по городам насаженной на пику, чтобы далеко по кочевьям разнеслась весть о его гибели и простые монголы убедились: Джа-лама тоже смертен, его больше нет! Завидев эту процессию, пастухи поспешно сворачивали в сторону, ибо верили, что встреча с «цаган-толгой» («белой головой») сулит беду. Белой же голову прозвали потому, что мумифицирована она была по старинному степному обычаю — подсолена и прокопчена, отчего соль кристалликами выступала на коже. Однако и после гибели Джа-ламы кочевники не верили в его смерть, и разносилась молва, будто видели его то в одном месте, то в другом…

Наибольшую известность Джа-лама приобрел в 1912 году после знаменитого штурма города-крепости Кобдо с засевшими в нем китайцами. Он был одним из руководителей монгольского войска, и по его приказу на неприступные стены погнали собранных по степи старых верблюдов с привязанным сзади и подожженным хворостом. Именно это внесло панику в ряды защищавшего Кобдо гарнизона и позволило монголам ворваться в город. Дело кончилось резней, разгромом китайских храмов и лавок, человеческими жертвоприношениями, ритуалом освящения знамен кровью (следует заметить, что лавки русских купцов не пострадали, так как вошедшие в город одновременно с осаждавшими казаки выставили около них посты). По легенде, Джа-лама после сражения, склонившись в седле, высыпал из-за пазухи пригоршню деформированных пуль. Они его не брали…

По некоторым сведениям, Джа-лама происходил из калмыков Астраханской губернии. Во всяком случае, Россия считала его своим подданным, что и послужило поводом для ареста в феврале 1914 года и препровождения его в тюрьму и ссылку. В отчете об аресте одним из доказательств зверств Джа-ламы называется тулум — снятая аккуратно, «мешком», кожа человека, хранившаяся в его юрте для ритуальных целей. В 1917 году, принесшем Российской империи революционные катаклизмы, некому стало «надзирать» за Джа-ламой, и он снова пробрался в Западную Монголию — в степь.

Неизвестно в точности, в каких буддийских монастырях обучался Джа-лама, учился ли он вообще и могли с полным основанием именоваться ламой, совершил ли он, как утверждают некоторые источники, паломничество в запретную для посещения иностранцев столицу Тибета Лхасу, где стал другом Далай-ламы. Все сведения об этом человеке, повторяем, запутанны и противоречивы. А вот о гипнотической силе его ходили легенды. Одну из них приводит в своей книге, опубликованной в Лондоне в 1936 году, бывший военнопленный венгр Йозеф Гелета, техник, работавший в 1920–1929 годах в Монголии. Вот как, по его словам, бежавший из России Джа-лама «справился» с отрядом казаков, преследовавших его. Оглянулся беглец: позади — погоня, впереди — озеро. Жители небольшого кочевья, наблюдавшие эту сцену, ожидали, что его вот-вот схватят. Но Джа-лама спокойно встал лицом к погоне, пристально глядя на казаков. И произошло удивительное: казаки на полном скаку стали разворачиваться и с криками: «Он там!» — понеслись объезжать озеро, а затем стали натыкаться друг на друга и колоть пиками, думая, что поражают беглеца…

Другим иностранцем, описавшим гипнотическую силу Джа-ламы, был поляк Фердинанд Оссендовский (1878–1945), бывший сам по себе личностью весьма примечательной. Оссендовский вырос в России, учился в Петербургском университете, преподавал физику и химию в Сибири, потом был советником адмирала Колчака и незадолго до падения его правительства выполнял поручение адмирала исследовать Урянхай и Западную Монголию. В борьбе белых и красных, переместившейся из Сибири в Монголию, Оссендовский встал на сторону белых, под знамена барона Унгерна.

В своей книге автор рассказал, как в 1921 году присутствовал на операции, когда Джа-лама вскрыл грудь пастуха ножом, и он увидел «медленно дышащее легкое и биение сердца пастуха. Лама коснулся раны пальцем, кровотечение остановилось, и лицо пастуха было совершенно спокойно… Когда Лама приготовился вскрывать и живот пастуха, — повествует далее Оссендовский, — я закрыл глаза от ужаса и отвращения. Открывши их через некоторое время, я был поражен, увидев, что пастух спал с расстегнутым на груди тулупом».

«Любой, кто осмеливался противоречить ему, безжалостно устранялся, — писал Й. Гелета. — Люди были слепым орудием в руках таинственного калмыка. Они верили, что он принадлежит к той таинственной секте лам, которые обитали в монастыре вечной жизни в Гималаях, открытом для тех избранников, что приобретали, вернувшись к людям, сверхчеловеческую магическую силу, становились обладателями великих тайн. Эти избранники узнавали друг друга в миру по особому способу разделывания сухожилий животных за едой. И знак тот простые смертные не видели… Оказать сопротивление Джа-ламе было практически невозможно, поскольку его всепоглощающая гипнотическая сила способна была поражать даже оружие в руках его жертв. Убить его самого было невозможно».

И тем не менее он был убит. Последние годы своей бурной жизни Джа-лама провел в городе-крепости, возведенном среди пустыни Гоби, который он, видимо, намеревался сделать в будущем столицей собственного независимого государства в Западной Монголии. Отсюда он промышлял грабежом торговых караванов, пересекающих пустыню. Все это, конечно, не могло устраивать красное правительство в Урге. Поскольку выманить Джа-ламу из его города никак не удавалось, несмотря на многочисленные приглашения (очевидно, до него дошли слухи о заочном приговоре к смертной казни), а взять крепость штурмом новая власть не решалась, ему было послано подложное письмо о том, что правительство в Урге нуждается в его содействии и приглашает занять пост «уполномоченного сайда» (министра) в Западной Монголии. Джа-лама согласился принять в своей ставке представителей представительства, которые должны были привезти ему печать, подтверждающую его новые полномочия.

Он встретил послов настороженно, в присутствии телохранителей. В первый день, как докладывал один из участников операции, Х. Кануков, убить Джа-ламу не удалось. Но в конце концов Дугэр-бейсе удалось зазвать Джа-ламу в отведенную гостям юрту — якобы для того, чтобы научить его ориентироваться по карте. Увидев вошедшего Джа-ламу, цирик Даши притворно упал перед ним на колени, благоговейно сложив руки и прося святого благословить. Дугэр сел рядом с гостем, а еще один участник операции, Нанзад-батор, который, кстати, сражался под знаменами Джа-ламы под Кобдо в 1912 году, стал подкладывать дрова в огонь.

Закончив молитву, Джа-лама поднял руку над головой Даши, чтобы коснуться ее, благословляя. И тут молящийся схватил его за эту руку, за другую — схватил Дугэр-бейсе, а Нанзад выстрелом в упор уложил Джа-ламу наповал. Так закончилась земная жизнь таинственного ламы. Символично, что погиб он не в бою, а был убит с максимальным коварством — во время молитвы и благословения.

Как известно из мемуаров, Джа-лама обладал мстительной памятью — человек, вызвавший его гнев, мог считать себя погибшим. Некое проклятье будто преследовало и некоторых людей, кто так или иначе был связан с судьбой Джа-ламы или имел дело с его отрубленной головой.

В тот день, когда голова, как бесценный трофей, прибыла на пике к зданию правительства в Урге, скончался «главком монгольской революции» товарищ Сухэ-Батор (более того, молва утверждает: как только всадник привез голову, Сухэ-Батор умер).

К уже упоминавшемуся выше Ф. Оссендовскому, проживавшему в конце войны в предместье Варшавы, приезжал лейтенант вермахта барон фон Унгерн-Штернберг. Наутро литератора, автора почти ста книг, отвезли в госпиталь, где он скончался от болей в желудке. В польской и монгольской (1989) прессе появились сообщения, что сын или племянник барона приезжал к Оссендовскому неспроста, ибо легенды, связанные с кладом барона Унгерна, так или иначе соотносятся с именем писателя. По одной версии он будто бы сам видел, как Унгерн в одном из буддийских храмов передавал все свое золото (а награбленное бароном было навьючено на 250 верблюдах!) на нужды «желтой веры» при условии, если в течение 50 лет за ним никто не придет от его имени. По другой версии, двадцать четыре ящика весом по четыре пуда золота каждый Унгерн отослал с верными ему монголами через границу, но те, напоровшись на красных, спешно закопали клад. Говорят, будто в одной из своих книг поляк опубликовал не относящуюся к тексту карту, на которой якобы помечено место клада…

Известно, что в 1921 году монгольский лама предсказал барону Унгерну смерть от рук красных, а Оссендовскому — когда барон напомнит, что время его пришло. Не вторая ли часть предсказания сбылась в 1945 году?

В 1937 году как «агент японской разведки» был расстрелян в Ленинграде монголовед В.А. Казакевич, разыскавший голову Джа-ламы в Урге и полулегально привезший ее в Россию. Другой ученый, В.Д. Якимов, чудом избежал расстрела, но погиб в первые дни войны. Он в течение ряда лет собирал материал о Джа-ламе для повести о нем под названием «Святой бандит». Погиб на войне и писатель Б. Лапин, опубликовавший в журнале «Знамя» в 1938 году рассказ о Джа-ламе «Буддийский монах».

В 1943 году в лагерях умер человек, хорошо знавший Джа-ламу, переписывавшийся с ним, когда тот был в ссылке, — русский купец и ученый-практик А.В. Бурдуков, попавший в Монголию в довольно раннем возрасте и отдавший ей многие годы жизни. Бурдукову принадлежат и несколько фотоснимков Джа-ламы, один из которых был опубликован в журнале «Огонек» в 1912 году.

Закончился двадцатый век. Репрессии, войны и просто годы выкосили всех, кто знал Джа-ламу, когда-либо встречался с ним. Во время ленинградской блокады рушились дома, пострадали многие музеи. От холода, голода и бомбежек гибли люди. Но все эти бурные события голова мирно пережила в своем аквариуме, как бы взирая с недоброй усмешкой на дела рук человеческих. И кто знает, в каком обличье вновь явится на землю гневный мститель Махакала?

100 великих загадок XX века, Николай Николаевич Непомнящий, 2004г.