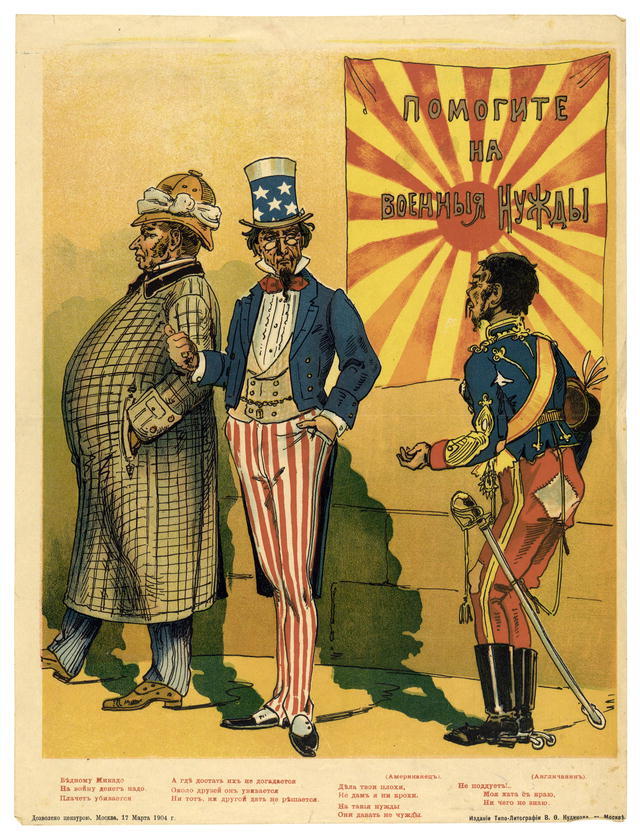

После продолжительного перерыва возвращаемся к теме русско-японской войны. В предыдущем посте я, как нечто само собой разумеющееся, упомянул английское и американское участие в усилении Японии накануне русско-японской войны. В комментариях товарищ @e1m0 предложил обстоятельнее поговорить об импортной помощи самураям. Собственно, почему бы и да!

В общем, обозначим направления сотрудничества обозначим, параллельно указав че там у хохлов что происходило в Российской империи по тем же направлениям.

1. Кораблестроение

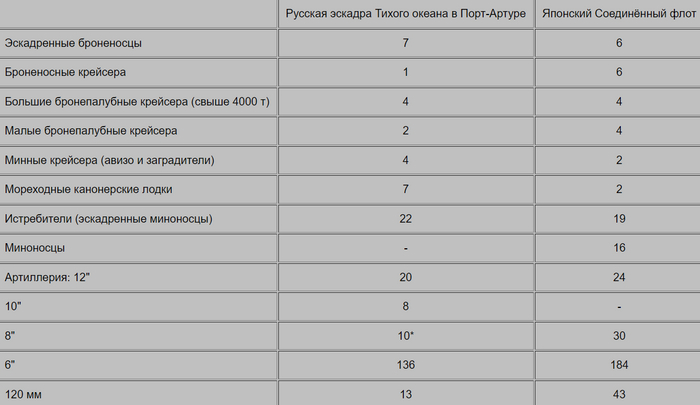

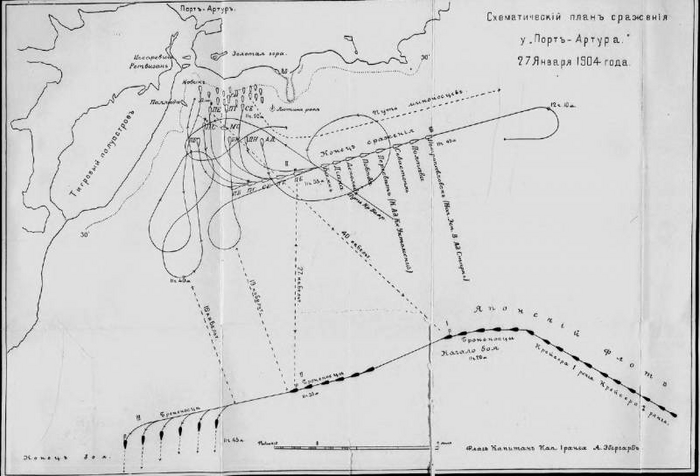

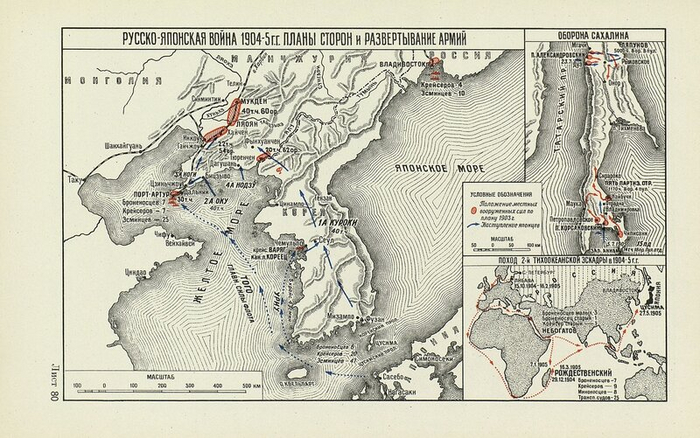

Учитывая специфику театра военных действий, военно-морские силы являлись важнейшим фактором успеха (или неудачи) в ход кампании. Превосходство флота позволяет захватить инициативу, предпринимать морские десанты, нарушать систему снабжения вражеских войск, силами крейсеров вредительствовать на коммуникациях, поддерживать артиллерийским огнем наземные войска. И флот на рубеже XIX-XX века вобрал в себя все известные на тот момент технологические приблуды индустриальной эпохи.

Из состояния аграрно-феодальной Японии совершить скачок о уровня броненосцев - гораздо, гораздо сложнее, чем во времена Петра Великого от яликов и стругов перейти к линейному флоту. Сам факт появления у Японии современного флота - уже говорит о наличии импортных кровных заинтересантов в появлении нового военно-морского игрока в регионе.

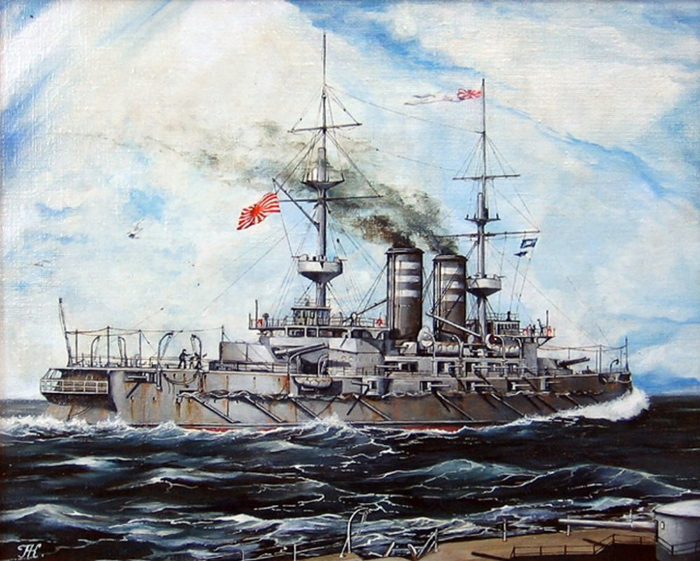

Любопытный факт "на затравку" - из 6 имевшихся у Японии эскадренных броненосцев ("Микаса", "Асахи", ""Сикисима", "Хатцусэ", "Ясима" и "Фудзи") НИ ОДИН не был заложен в самой Японии. Все до единого были построены на аглицких верфях.

Броненосец "Микаса" - зашитый в крупповскую броню гигант, вооруженный 4 305-мм орудиями, 14 152-мм орудиями. Построен на верфи Виккерса в Англии.

У нас, к слову сказать, из импортных броненосцев в составе Первой Тихоокеанской эскадры были лишь американский "Ретвизан" и французский "Цесаревич".

Ступенькой ниже броненосцев идут броненосные крейсеры - корабли пошустрее, поменьше, но все еще пригодные для ведения артиллерийского боя в классической кильватерной колонне. Таковых у японцев было 6 штук. Из них 3 крейсера типа "Асама" (собственно, "Асама", "Идзумо" и "Токива") - это т.н. элсвикские крейсеры, построенные в одноименном районе аглицкого города Ньюкасл. Итальянской постройки крейсеры "Ниссин" и "Касуга" изначально были заложены на заказ для Аргентины, но под давлением британцев контракт был аннулирован и корабли ловко перепродали японцам (собственно, в Японию от берегов солнечной Италии их перегнали под английскими флагами британские экипажи). Во Франции был построен "Азумо".

И даже, собственно, кораблестроение на территории Японии осуществлялось с широким привлечением иностранных специалистов, оборудования, импортных комплектующих.

Не стоит также забывать, что если броненосцы и крейсеры страна закупают за рубежом, это освобождает мощности ее собственных верфей. Например, для строительства гражданских судов, неистового клепания легких крейсеров, эсминцев и миноносцев - маленьких лошадок войны. А во время войны Япония могла починять примус ремонтировать поврежденные в боях корабли на собственных верфях, не срывая при этом сроки получения новых вундервафель.

В общем, если одна страна накануне войны строит флот, преимущественно своими силами, а вторая закупает за рубежом, то разница между ними будет примерно как между студентом, вынужденным работать ради оплаты обучения, и более состоятельным юношей, которого содержат родители. При прочих равных успеваемость явно будет выше у второго. А если прибавить к этому тот факт, что японский студент живет через дорогу от университета/театра военных действий, а русский учится/воюет за семь с лишком тысяч километров от дома... Блин, да к черту эти эвфемизЬмы)))

2. Кредиты и субсидии

Однако строительство кораблей, а также перевооружение армии, формирование собственной производственной базы - все это таки очень дорогое удовольствие. И без забугорных займов Япония свои броненосцы и иже с ними не видала бы, аки хомо сапиенс ушей собственных. Как говаривали древние: "Деньги - нерв войны".

Так вот, в вопросах заграничного кредитования Японии охотно предложили свои услуги финансовые тузы Германии, США, Великобритании. Всего наш супостат получил от иностранных партнеров 698 миллионов йен, более половины этой суммы одолжила Великобритания, более 40% - США.

Управляющий американским банком "Kuhn, Loeb & Co" Яша Шифф таки расчехляет мошну и спонсирует Японию во время войны. Архивное фото, цвета восстановлены...

При этом в ходе войны кредитная ставка для новых займов постепенно снижалась - если сначала японцы таки одалживали шекели под 7%, то по мере одержания побед процентная ставка опускалась до 4.5%.

Россия времен Николая II купалась в долгах, занимая налево и направо, хотя предпочтение все же отдавалось Франции, как военному союзнику. С началом войны "Россия, которую мы потеряли" также начала усиленно побираться. Французы с готовностью распахнули свои хранилища, вытащив за время войны на свет божий сотни миллионов франков. В марте-апреле 1904 года Франция предоставила России 300 миллионов под 6.5%. Раньше процентная ставка не превышала 4%, но на нашей "маленькой победоносной войне" союзники очень уж хотели нажиться. 150 миллионов рублей будет занято в мае 1904 года у Германии, в течение 1905 года у Германия, Франция и Нидерланды суммарно кредитовали царское правительство на 500 миллионов, причем ставка уже достигала 7%.

В общем, в финансовом отношении Японию обслужили куда мягче, что, конечно, не отменяет того факта, что японская экономика после войны тоже пребывала в весьма расстроенном состоянии.

3. Кадровая, информационная и снабженческая поддержка

Как говаривал в свое время Сталин: "Кадры решают все". И таковые в лице подданных Британской империи широко привлекались в Японии - военные специалисты и наблюдатели были и на флоте, и в сухопутных войсках во время войны. Например, военным агентом при японских войсках был Ян Гамильтон - тот самый, который в годы Первой мировой будет командовать войсками при печально известной высадке в Дарданелльской операции. О своей японской "одиссее" британский генерал оставит записки. Впрочем, мы чуток отвлеклись.

Экипажи и командиры гражданских японских пароходов, зачастую, были британцами по происхождению. И, естественно, эти пароходы были мобилизованы на время войны и использовались для снабжения и переброски войск.

Так, в июне 1904 года Владивостокский отряд крейсеров потопил японский транспорт "Хитацу-Мару", взяв в плен большую часть экипажа и капитана, которым оказался... Верноподданный Британии, некто Джон Кэмпбелл.

Воевали британцы против России и в информационном поле - в прессе была развернута мощная антироссийская кампания, именно Российскую империю назначили виновником войны. Однако за этим шумом скрывался и вполне конкретное вредительство - британская пресса добывала и публиковала сведения о потерях русской армии, поврежденных кораблях.

Историк и философ Борис Олегович Куценко, ссылаясь на документы Архива внешней политики Российской империи, пишет, что британские торговые суда с корреспондентами и телеграфами на борту были постоянными спутниками и Порт-Артурской эпопеи, англичане также давали японским крейсерам наводку на русские транспортные суда.

Сразу после нападения на Порт-Артурскую эскадру британцы сообщили и опубликовали сведения о характере повреждений кораблей русской эскадры, то бишь, совершили полноценный акт шпионажа! Контрразведка реагировала на подобные фортели крайне вяло, изредка перехватывая пароходы с беспроволочными телеграфами и задерживаю журналюг.

И, естественно, под прикрытием британского флага процветала военная контрабанда! В июле 1904 года уже упомянутый Владивостокский отряд задержал и утопил английский пароход "Knight-Commander", который вез в Японию машинное оборудование.

Британское судно "Calckhas" было задержано с грузом продовольствия, древесины и корреспонденции. А в мае 1905 года, накануне Цусимского сражения, крейсер "Олег" арестовал пароход "Ольдгамия" с грузом керосина, который был признан военной контрабандой.

Подводя черту, можно сказать, что Япония в начале прошлого столетия стала этаким карманным монстром Великобритании, который был вскормлен, вооружен и обучен ради ослабления военной мощи и влияния России на Дальнем Востоке.

Ни о каком союзе России и Великобритании в то время не шло и речи, обе страны всерьез рассматривали вероятность прямой войны друг с другом. В ближайшее время продолжим разговор о русско-японской войне, но можем также поговорить о причинах русско-английского противостояния - пишите в комментариях, если данная тема интересна.

Спасибо за внимание!

З.Ы. С недавнего времени у вас появилась возможность донатов. Если захотите подать на пропитание поддержать написание новых материалов по военной истории - жмите на эмблемку рубля под постом.