На днях попалась мне под руку книга Джека Коггинса "Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн". Ну как под руку - в электронном виде. Ну как попалась - ее мне сбросила знакомая, периодически снабжающая историографией (Наталья - большой привет).

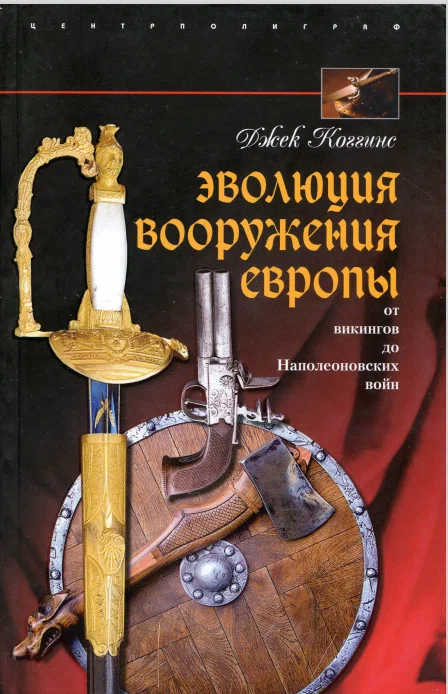

Собственно, вот ее обложка. Думаю, многие любители военной истории сию книжицу видели и читали

Первое, что порадовало - это работа переводчиков/ локализаторов. В оригинале книга называется "Soldiers and warriors. An illustrated history" - то бишь, "Солдаты и воины. Иллюстрированная история". Как это стало "Эволюцией вооружения Европы" - уму непостижимо. Что ж, спасибо, что не назвали книгу просто "Морпехи")))

Наверное, следует немного рассказать об авторе книги.

Джек Бэнхэм Коггинс (1911-2006 г.) - американский художник и писатель британского происхождения. В годы Второй мировой служил в ВС США, работал военным корреспондентом. На Западе широко известен как автор множества батальных картин. Также является рядом научно-популярных книг по военной истории.

Коггинс много времени и сил отдал истории, хотя по образованию при этом историком не был. Впрочем, нас это не должно смущать, известна масса примеров успешных популяризаторов науки, которые "работают" не по профилю.

В общем, прочитал первую главу, посвященную, как нетрудно догадаться из названия, викингам. Прочитал и просто ошалел, попутно припомнив анекдоты про британских ученых...

Но обо всем по порядку, буду приводить отдельные фрагменты текста.

Причины, по которым произошел столь масштабный бросок скандинавов в Западную Европу в IX и Х столетиях, достаточно трудно объяснить. Что побудило население этих стран внезапно ринуться на юг именно в это время и только затем, чтобы вскоре снова вернуться к прежнему образу жизни, - представляет собой загадку, на которую мы никогда не найдем ответа.

Во-первых, началом "Эпохи викингов" принято считать нападение на монастырь святого Кутберта, состоявшееся в 793 году. Условный конец эпохи положила битва при Стамфорд-Бридже в 1066 году. Откуда взялись "IX и Х столетия" вместо общепринятых VIII-XI - непонятно.

Во-вторых, крайне наивно выглядит непонимание причин "броска скандинавов". В основе любого события, явления или процесса ВСЕГДА лежат экономические предпосылки. Впрочем, у англо-саксонского мира своя научная парадигма: Гегель, диалектика, материализЬм - это все не для джентльменов)

Докладываем: для нормального функционирования и постепенного развития любому обществу необходим прибавочный продукт - то есть часть товаров/ресурсов, получаемая сверх текущих потребностей. Применительно к скандинавскому обществу, прибавочный продукт был категорически нужОн для сосредоточения в руках вождей и их приближенных, оформления имущественного неравенства и закрепления власти сформировавшейся таким образом элиты. По сути, прибавочный продукт был жизненно необходим скандинавам для складывания раннефеодальных государств.

Вот только откуда же его взять? Местность скалистая, климат не айс довольно-таки айс (на эпоху викингов, конечно, климатический оптимум пришелся, но все равно, в Центральной и Западной Европе потеплее и помягче), от бывшего античного мира с его бурной торговлей - чудовищно далеко.

Как добиться экономического профита, если вы - суровые, агрессивные германцы, превосходные мореходы и воины, но у вас "крокодил не ловится, не растет кокос"?

Собственно, эпоха викингов и стала ответом на этот вопрос - нужно грабить! Грабить, если не получается, то торговать, по мере накопления ресурсов переходить от набегов к полноценным завоеваниям.

Вот и все! Тоже мне, загадка века, "на которую мы никогда не найдем ответа". Идем дальше.

Что касается оружия и защитного снаряжения воина-викинга, то они мало чем отличались от того, чем располагали те, на кого пришелся удар норманнов. Основным оружием пришельцев были мечи, копья и боевые топоры, хотя свою долю в их победы вносили и луки, а искусные лучники котировались весьма высоко. Широко были распространены железные шлемы, порой украшенные рогами или крыльями ворона. Для защиты тела служили brynjas, или рубахи, обычно с короткими рукавами, из плотной материи или кожи, на которые были нашиты перекрывающие друг друга полосы или чешуйки из железа. Такие чешуйчатые куртки были часто распространены, хотя еще более широко применялись, особенно в позднейшие времена, кольчуги, которые, как представляется, были известны в странах Севера с древнейших времен.

Рогатые шлемы??? Шлемы с крылышками??? Да это заблуждение уже настолько древнее, что даже его развенчивание успело набить оскомину - большинство статеек в сети о викингах непременно содержит пункт "рогатых шлемов не было". Собственно, ваш покорный слуга в 2019 году в самой первой публикации на Дзен-канале тоже об этом говорил.

Под brynjas понимается всего лишь кольчатый доспех - кольчуга, то бишь! Зачем это слово выносить как какой-то особый, уникальный для скандинавской защитной экипировки термин - непонятно.

Зато история про "чешуйчатые куртки" дает нам понять, откуда черпали "вдохновение" для своих фантазий создатели сериала "Викинги" (да и вообще большинства киноподелок о Средневековье.

Археология дает нам понять, что в Раннее Средневековье защитная экипировка викингов была представлена шлемами и кольчугами, известны находки деталей пластинчатого доспеха (например, в Бирке были найдены несколько ламелл). В сагах в самом деле есть единичное упоминание неких кожаных доспехов.

Однако в целом, хорошо экипированный воин - это человек в кольчуге, без всякой фэнтезятине. Пластинчатый доспех, очевидно, был известен скандинавам, но был заоблачно дорогим. Хотя, скандинавы ведь широко воевали "на экспорт", даже составляли византийскую гвардию. Вот там-то теоретически, товарищи норманны могли в полноценных ламеллярах щеголять - ибо Империя всяко богаче. Но, собственно, викинги на заре эпохи викингов очень вряд ли массово могли себе позволить даже кольчуги.

Бытует предположение (причем не только относительно викингов), что в более архаичный период вместо полноценных кольчужных рубашек сначала использовались кожаные куртки с вставленными элементами кольчужного полотна или наборов пластинок. Однако, во-первых, к эпохе викингов эти предположения не относятся, а во-вторых, вообще труднодоказуемы - органика в виде потенциальной кожаной куртки сохраняется, а горстка колец или пластин ни о чем с уверенностью судить не позволит. В общем, это исключительно фантазии Коггинса.

Не брезговали норманны, если представлялась такая возможность, и грабежом друг друга. Национальные чувства не играли при этом никакой или почти никакой роли. Между кровными родственниками или соседями еще могли быть определенные связи, но в общем и целом каждый человек был только сам за себя, и царил сильнейший.

Вот это открытие! Конечно, "национальные чувства" не играли никакой роли - таковые в принципе возникнут лишь в Новое время, а у товарищей норманнов, просто напомню, еще даже государств нет как таковых, не то что национального самосознания.

Скандинавы в Раннее Средневековье жили по нормам обычного права, воевали контингентами ополчения и малочисленными профессиональными дружинами, власть местных вождей на заре эпохи викингов держалась на личном авторитете. А письменные памятники скандинавского права (то есть просто законодательные кодексы, наподобие "варварских правд") появляются в XIII веке. По уровню развития скандинавы эпохи викингов - это плюс-минус германцы Центральной и Западной Европы времен Тацита. Какие к лешему "национальные чувства", если тут родоплеменной строй только-только начинает разлагаться?

Вот примерно так по степени упоротости выглядит этот анахронизм...

Как говорится, ИМХО: книжка очень спорная, культивирующая мифы и заблуждения. О военном деле рассуждается в полном отрыве от социально-экономических реалий (что категорически ненаучно), с археологическими данными автор явно не был знаком. Для внеклассного чтения, может быть, сгодится. Тем более, что написана языком легким и незатейливым. Но для серьезного человека, который хочет разбираться в военной истории - к прочтению не рекомендуется .