История США

1 пост

1 пост

2 поста

2 поста

2 поста

3 поста

13 постов

4 поста

5 постов

5 постов

Бибамус, неунывающие наши! Вот мы и добрались, наконец, до темнейшей ночи года - йольской. Ну, или если вам по душе другие культуры, то Коляды, Сол Инвиктуса или, коли вам по душе более экзотические культуры - то Нардугана. Все одно, сегодня солнцестояние! И это нельзя пропустить!

Йоль - это особое событие. Самая долгая ночь в году, последнее торжество мрака и холода. Да, зиме еще долго гулять по улице, но каждый день солнце будет отвоевывать свое, а значит, будет становится светлее и легче.

Но для этого нужно пережить сегодняшнюю тьму - и совершенно необязательно делать это, трясясь и дрожа. Ведь только этого и надо силам тьмы, не так ли? Так давайте наденем лучшие одежды, зажжем йольские свечи и уютно устроимся под теплым одеялком, всенепременно с чем-нибудь вкусным и аутентичным. И нам есть что предложить по этому поводу! Итак, несколько йольских рецептов от Крыса и Мыськи!

Грог

Самый суровый аргумент. Как бы холодно ни было за окном, сколько бы ни дул холодный ветер, ни забиралась под одежду промозглая сырость (ну да, мы из Питера, да...) настоящий грог спасет от всего, если он конечно - настоящий... Как тут не вспомнить классику?

Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги

старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже

пираты восемнадцатого столетия. Фельдкурат Отто Кац был в

восторге.

-- Где это вы научились варить такую чудесную штуку? --

спросил он.

-- Еще в те годы, когда я бродил по свету,-- ответил

Швейк.-- Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос. Он

говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто,

напившись, свалится в море, то переплывет Ла-Манш. А после

слабого грога утонет, как щенок.

Итак, начинаем. Берем любую пригодную металлическую посудину объемом до литра. На дно закидываем сахар - 100 грамм. Добавляем буквально капельку воды и вдумчиво помешивая, карамелизуем его на среднем огне. Главное тут - не пережечь карамель, она должна быть золотистой, но не бурой! Когда карамель готова, вливаем поллитра холодной воды и засыпаем сверху черным чаем. Чая должно быть много, грог это для сильных духом! В зависимости от сорта, 3-4 столовых ложки. Варим чай так же, как кофе - не перемешивая, не давая закипеть, до момента, когда шапочка начинает активно подниматься, но еще не прорвалась. Как только свершилось - тут же отставляем в сторонку, процеживаем и добавляем заранее отжатый лимонный сок. Много. Минимум половину среднего лимона. После чего, финальный и главный штрих - добавляем алкоголь. Водку или ром, 150 грамм. Перемешиваем, остужаем минуту и вуаля, бежим к Ла-Маншу!

Напиток сей пахуч, бодрящ и придает сил для борьбы с любым Гренделем. Главное - соблюдать умеренность, грог это зелье, требующее ответственного употребления и соблюдения правил безопасности.

Глинтвейн

А это уже более медитативный, но не менее прекрасный напиток. К слову - если есть желание прослыть оригиналом, можно вспомнить, что подогретое вино с сахаром/медом и пряностями в средние века называлось гипокрасом. Смело пользуйтесь этим названием, а то глинтвейн ныне все пьют, а вот у нас - гипокрас!

Так же, как и грог, напиток сей незатейлив в приготовлении и весьма вариативен, так что наш вариант стоит считать лишь версией. Единственное, пожалуй, универсальное условие приготовления гипокраса - нетребовательность к вину. Поверьте, любое нагретое вино с пряностями будет примерно одинаковым, тонкости букета здесь ни к чему.

Впрочем, есть еще одно. Ни в коем случае не давайте напитку кипеть? Он должен именно греться на маленьком огне и то не слишком долго - буквально минут пять после начисления пряностей.

А так все просто. Наливаем вино (традиционно красное, но это не принципиально, просто красивее) в кастрюльку, нагреваем примерно до 60 градусов, после чего распускаем сахар/мед. Принципиальной разницы нет, но наш ритуал предполагает мед. Главное, помнить - он дает меньше сладости, чем сахар, пробуйте!

После этого в разогретую основу засыпаем пряности. Основа традиционная: корица/кассия, имбирь (осторожно с ним, он весьма остр, так что нужно минимальное количество), мускатный орех, кардамон. Опять же, мы с Мыськой добавляем еще и собственные причуды в виде ванили (не ванильного сахара!), сушеной апельсиновой цедры (молотой продается в пакетиках) и сушеной мяты (опять же, соблюдаем умеренность). Греем, помешивая, снимаем пробу, снимаем с плиты, процеживаем. Вуаля! Мерзкие фэйри неблагого двора вам не страшны!

Йольское пиво

А вот это уже исключительно авторский рецепт, в свое время случайным образом сложившийся во время посиделок в любимом ирландском пабе. Вкусно, согревающе, необычно. Для сомневающихся - горячее пиво это вполне себе традиционный продукт, никакого шока при использовании качественных ингредиентов вас не ждет.

И заморочек не ждет тоже. Берем "Гиннесс" (или любой другой стаут по вкусу), слегка подогреваем. В отличие от предыдущих напитков - этот пьется не горячим, а именно теплым. После чего наливаем в бокал и добавляем 20 грамм гренадина. Собственно, все! Но поверьте, это колдунство защитит вас не хуже любого другого!

Закончив приготовления... Ну вы же помните - забираемся под теплый плед, обнимаем все уютное, что есть под рукой и задумчиво глядя в темноту, думаем о Матери нашей - Ночи! Не забудьте поставить йольскую свечу на подоконник!

Надеемся, наши рецепты придутся вам по вкусу, а напитки - во благо! Ну а мы удаляемся, и как всегда от всей души желаем тепла и мирного неба над головой. Будем жить!

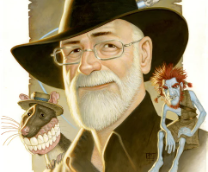

Штош, в очередной раз одновременно выпускаемся с Дзеном, держите свежачок! Дядька-то действительно прекрасный был!

Раминь, братья и сестры! Йоль уже близко, он уже буквально завтра - и вот именно сейчас, во тьме и холоде так хочется согреться какой-нибудь славной историей, без подтекстов, сложностей и прочей шелухи. И их есть у меня!

Поговорим сегодня об охотнике, балагуре, конгрессмене и просто хорошем человеке - Дэви Крокетте. Человеке, который воплотил в себе все то, что США хотели бы видеть своей историей. И еще невольном виновнике енотного геноцида, но это неточно.

Лучший способ познакомиться с Дэви Крокеттом — это выслушать его рассказ о себе самом. — Я кто? Я горлопан!— говаривал Дэви. Этим он хотел сказать, что может переспорить и перекричать любого живущего на фронтире, а крикунов и хвастунов там хватало, уж поверьте мне. — Мой отец может побить любого в Кентукки,— заверял Дэви.— А я во всем обгоню родного отца. Могу бегать быстрее его. Нырять глубже и держаться под водой дольше. А из воды выйду сухим. Ну, кто еще может так на всей Миссисипи? Могу пароход унести на плече. А хотите, обниму льва? Я вынослив, как вол, быстр, как лиса, увертлив, как угорь, могу кричать, как индеец, драться, как дьявол, а надо, так проглочу конгрессмена, если сперва смазать ему голову маслом и прижать уши.

Дэви еще скромничал, когда говорил все это. На самом же деле для него вообще не было ничего невозможного, вы скоро это и сами увидите.

Происхождение его было самое что ни есть американское. Отец его, Джон Крокетт - был воплощением молодой шебутной нации. Потомок французов, шотландцев и ирландцев, женатый на англичанке, участник войны за независимость (сражался в "самой американской" битве при Кингс-Маунтин), активный, но неудачливый делец и счастливый (или не очень) отец девятерых детей, среди которых Дэви, родившийся в 1786 году, был пятым.

В тот момент его семья жила в Грин-Каунти, фактически в лесу. Так что любовь к дикой природе (в том числе и в жареном виде) наш герой впитал в себя с малолетства. Впрочем, вскоре семья переехала в Мосси-Крик, где отцец вскоре в очередной раз прогорел и чтобы поправить дела - открыл небольшую таверну на маршруте. Дела ожидаемо шли ни шатко, ни валко (в городке уже было несколько подобных заведений, да и особым комфортом она не отличалась), так что Дэви с малолетства пришлось вносить свой вклад в выживание семьи - прежде всего, охотой, к которой он пристрастился раз и навсегда. Кроме того, уже в 12 лет он помогал семье расплатиться с долгами, работая ковбоем в штате Вирджиния, совершив со своим хозяином, Джейкобом Сайлером 640-км перегон. Несмотря на хорошее отношение и неплохую для его возраста оплату, он предпочел вернуться в отчий дом.

В целом, Джон Крокетт (особенно по меркам XVIII в.) был не самым плохим отцом. Несмотря на полнейшее неумение вести дела и развившаяся на этом фоне любовь к бутылке - он в меру сил думал о будущем своих детей и настоял на том, чтобы Дэви отправился в школу.

У Дэви, впрочем, по этому поводу было свое мнение... Так уж сложилось, что не проходив туда и недели он подрался с другим учеником - старше и сильнее, к тому же подло напавшим из кустов. Это настолько не понравилось юному Крокетту, что он немедленно забросил учебу, предпочитая коротать время в любимом лесу. Впрочем, долго так продолжаться не могло - и он пошел "сдаваться" отцу. Результат получился так себе...

Папаня тогда сказал мне, что если я не вернусь в школу, то он выпорет меня, и, решив, что я слишком долго раздумываю, он схватил вожжи и погнался за мной.

Я бросился убегать, и вскоре мы оба неслись изо всех ног. Только я спешил вовсе не в школу, а как можно дальше от нее.

В следующий раз он окажется дома только через три года. За это время он немало скитался, работал ковбоем, батраком на ферме, колол дрова за деньги и даже успел побывать учеником шляпника. Но страстью и смыслом его жизни была охота. Целыми днями он пропадал в лесах, вооруженный своей любимой "Старушкой Бэтси" (названной так в честь сестры). Старушка, к слову, была довольно сурова - это была т.н. "Кентуккийская" или "Длинная" винтовка, весьма внушительная дульнозарядная бандура длиной больше полутора метров и массой около шести килограмм. Несмотря на громоздкость, охотники и поселенцы уважали их за отличную меткость - тот же Дэви, согласно легенде, умудрялся с сорока ярдов попасть свинцовой пулей в лезвие топора так, чтобы она расщепилась надвое, а ее осколки еще и поразили мишени. Еще говорят, что знатные пироманы и зануды из "Разрушителей легенд" проверили эту историю и даже подтвердили ее возможность. Что ж, мы верим!

Наконец, в 1802 году шестнадцатилетний Дэвид решает вернуться домой. Проделывает он это, впрочем, в довольно драматичной манере. Знатно возмужавший и окрепший за время странствий юноша просто завалился в заведение отца (благо, оно не успело прогореть) под вечер и уселся с остальными постояльцами за стол.

"Я так долго странствовал, и так сильно изменился что никто из моей семьи меня поначалу не узнал. Правда на то была еще одна веская причина. Они меня совершенно не ждали, ибо давно считали меня пропавшим без вести."

Правда, возращение блудного сына прошло не совсем в соответствии с библейским сценарием. Вместо того, чтобы заключить его в объятья и велеть заколоть тучного тельца - отец предложил заслужить прощение. У него как раз образовался долг местному фермеру Абрахаму Уилсону, вот его и предстояло отработать свежепоявившемуся балбесу. Тот покорно согласился, но стоило ему выплатить этот долг, как выяснилось, что еще отец задолжал Джону Кеннеди, фермеру и землевладельцу, в доме, принадлежавшем которому жила семья Крокеттов. Дэви вздохнул и согласился.

Работа на ферме, помимо мук физических - принесла ему и первые любовные. Дэви влюбился в племянницу своего работодателя, Эми Саммер. Впрочем, заботливый дядюшка быстро охлади его пыл, сообщив, что та помолвлена с его сыном Робертом. Крокетт не сильно расстроился на этот раз и прямо на свадьбе приударил за подругой невесты, Маргарет Элдер. Довольно успешно - дело дошло до заключения брачного контракта. Но что-то пошло не так, и спустя некоторое время Дэви с удивлением обнаружил свою суженую замужем за другим претендентом. Неловко вышло...

Несколько недель я не мог обрести покоя ни днем, ни ночью, меня покинул аппетит, и с каждым днем, мне становилось все хуже и хуже. Люди думали, что я болен, и в чем-то они были правы. Я болел самой страшной болезнью – болезнью сердца и души, вызванной несчастной любовью.

Впрочем много ли надо 19-летнему раздолбаю, чтобы утешиться? Так что вскоре Дэви уже вовсю ухлестывает за Полли Финли, с которой познакомился на праздновании Дня урожая. Роману их способствовала весьма живописная история. Участвуя в охоте на волков Крокетт, отбившийся от группы услышал в кустах подозрительный хруст и немедленно отправился выяснять его причину. Волков он не обнаружил, зато обнаружил заблудившуюся Полли, которой ничтоже сумняшеся, тут же предложил прогуляться.

Она была так прекрасна и волнительна, что я на тот момент был готов наброситься на нее и съесть пока никто не видит.

Догулявшиеся до сумерек молодые люди вышли наконец к лесной хижине. С согласия хозяина они заночевали на крыльце (гусары, молчать!) и участь будущей ячейки общества была предрешена.

То, что у родителей невесты были свои соображения, Крокетта ничуть не смутило. Получив у мирового судьи согласие на брак, он поставил их перед фактом: они с Полли женятся, но это будет или в доме ее родителей или где-то еще, но что тогда люди подумают... Что оставалось делать? Молодая семья прожила по соседству с родителями жены пять лет после чего, переехала в округ Линкольн - уже обремененная двумя детьми.

Я нахожу, что у меня лучше получается приумножать свою семью нежели состояние.

Дурная голова ногам покоя не давала и уже через два года они снова переезжают, на этот раз в округ Франклин, где в 1812 г. их настигает Крикская (по названию индейского племени криков, а не потому что там много орали) война. Неугомонный Крокетт вступает в армию разведчиком. К чести его стоит сказать, что он довольно быстро понял, что стрелять в людей ему значительно менее интересно, чем в зверей и предпочел большую часть службы провести в лесах, поставляя провиант для однополчан. После окончания индейской войны он отправляется на идущую параллельно войну с Англией, где занимается, в общем, тем же самым. Впрочем, это ему уже поднадоело, так что наняв дослуживать вместо себя другого человека (да, так можно было) он едет домой.

Вернувшись с войны, увы, он не обрел заслуженного отдыха. В 1815 году скоропостижно умирает любимая жена. Крокетт безутешен, но жизнь идет, а трем детям нужна мать - так что вскоре он женится на местной вдове Элизабет Паттон, с которой и проведет остаток жизни, породив еще троих наследников.

Дела семейные не уняли тягу Крокетта к переездам, так что уже через два года семья вновь переезжает, на этот раз в округ Лоуренс. Там его беспокойный нрав находит новые способы прорваться - он одновременно начинает свой бизнес, строя водяную мельницу и начинает общественную карьеру. Последовательно он становится уполномоченным округа, затем мировым судьем и, наконец, побеждает на выборах (как бы это странно для наз ни звучало) полковника 57-го тенессийского полка ополчения. Впрочем, такое количество обязанностей вскоре становится утомительным для него и он уходит со всех должностей, вместо этого избираясь в Генеральную Ассамблею штата.

К этому времени уже сама природа намекает, что Дэви слишком засиделся. В 1821 г. наводнение уничтожает его мельницу, оставляя Крокетта банкротом. Выручает его тесть передавая ему 320 га земли из своих владений в округе Кэрролл. Значительная часть подарка ушла на оплату долгов, на оставшиеся после этого земли Дэви вновь переезжает со своей уже немаленькой семьей.

На новом месте Дэви страстно предается своим увлечениям. Байки про охоту на медведей он позже с огромным удовольствием рассказывал в Конгрессе.

Карабин выстрелил и он {медведь} начал оседать. Я взял в одну руку томагавк, а в другую свой нож и едва успел сделать в его сторону 4-5 шагов, как он вдруг поднял на меня глаза. Я мгновенно сделал выпад, и вонзил нож прямо в сердце медведя

И да, политическим амбициям тоже хватает места - пусть со второй попытки, но Крокетт избирается в палату представителей Конгресса США. Колоритный законодатель, щеголявший в енотовой шапке, расшитом бисером кожаном жилете и травящий неимоверно смешные и безумные байки быстро стал местной достопримечательностью.

Но Крокетт был не только эпатажным оригиналом. Он страстно отдался своей работе, защищая в первую очередь тех, чью жизнь он так хорошо знал - поселенцев и их самой бедной и незащищенной прослойки. Дэви голосовал за поправки, обеспечивавшие имущественные права поселенцев, требовал распустить академию Вест-Пойнт, которую считал пустой тратой денег - стоит отметить, что для США 20-30 гг. XIX в. это предложение выглядит не таким уж популизмом. Единственный из тенессийцев голосовал против Закона о переселении индейцев, что стоило ему переизбрания. Впрочем, некоторой моральной компенсацией стало благодарственное письмо от главного вождя чероки Джона Росса. А в Конгресс он все равно потом еще раз попал!

Дэви очень любил вводить всякие новшества. Однажды он придумал, как победить на выборах. Выборы что простуда, считал Дэви. У каждого бывает простуда, и каждый принимает участие в выборах.

В тот год от их штата в конгресс выдвигался какой-то прожженный мошенник. Но Дэви решил, что избранником народным должен быть не кто иной, как он, Дэви Крокетт. Оставалось только победить на выборах.

Первым делом Дэви оседлал своего любимого крокодила и накинул на него уздечку из кожи черной пантеры. И каждый раз, как кандидат от мошенников начинал произносить речь, Дэви давал шпоры крокодилу, пуская его в самую гущу избирателей.

Само собой, от предвыборной речи крокодилу делалось скучно, он клевал носом и начинал зевать. А когда он, зевая, раскрывал пасть, мошенник видел, сколько там зубов. Их было больше, много больше, чем голосов, которые он мог получить на выборах, это уж точно! Теперь понятно, почему он поспешил покинуть этот штат?

Так Дэви попал в Конгресс.

Уже в это время слава его вышла далеко за пределы Конгресса. Шумный, неспокойный, экзотичный, наполненный всякого рода историями - он стал воплощением фронтира, "соли земли тенессийской". Разумеется, тут же и анекдотов понапридумывали...

Однажды сильная гроза застала Дэви в лесу. Завороженный великолепными ударами грома, Дэви так и застыл на месте, словно пригвожденный, и даже разинул рот от восторга. А как раз в это время мимо пролетала шаровая молния, и он ее нечаянно проглотил. Молния была такая горячая, что прожгла все его карманы и вызвала внутренний жар. После этого Дэви целый месяц мог есть сырую пищу: она сама доваривалась у него и животе от этого жара.

Бизнес не отставал. В 1831 году выходят в свет "Очерки и приключения полковника Дэвида Крокета", немедленно ставшие бестселлером. Сей факт, к слову, немало взбесил задиристого Дэви, который справедливо считал, что если кто и должен поведать его историю, так это он сам. Чем немедленно и занялся, написав совместно с коллегой-конгрессменом от штата Кентукки Томасом Чилтоном "«Повествование о жизни Дэвида Крокетта написанные им самим», также ставшее дико популярным и выдержавшее множество переизданий.

В 1835 г. стал выходить "Альманах Дэви Крокетта", быстро превратившийся в аналог будущих супергеройских серий, содержавший весьма увлекательные (и столь же малоправдоподобные) истории из жизни фронтира. Слава Дэви шагала по стране, но увы - не помогла ему в политической карьере. Проиграв очередные выборы Крокетт в сердцах выдал ставшую знаменитую позднее фразу:

Я сказал своим избирателям, если они переизберут меня на второй срок, то я буду служить им той же верой и правдой, как и раньше. Если не переизберут, то все они могут катиться к черту, а я уеду в Техас

ЧСХ, так и сделал...

Техас в то время был для американских романтиков тем же самым, что и бунтующая греция для байронических юношей. Героическая борьба повстанцев за независимость от мексиканского правительства вдохновляла множество добровольцев бросить все и отправляться на помощь молодому государству. Конечно, многомудрые и циничные современники наши могут ехидно заметить, что одной из первопричин войны стало недовольство американских поселенцев законом президента Герреро об отмене рабства, но мы с Мыськой за принцип историзма и категорически заявляем - о такой бытовухе романтики не задумываются! Тем более, что в 1834 году генерал Антонио "Санта-Анна" совершил государственный переворот и для восстания появилась куча новых поводов.

Не мог остаться в стороне и Дэви. Несмотря на уже немолодой (59 лет) возраст и отсутствие фактического боевого опыта (единственная большая стычка с криками вряд ли в счет) он спешит, разобравшись с делами имения отправиться в мятежный Техас, куда и прибывает в январе 1836 года, овеянный славой "короля фронтира", после чего немедленно приносит присягу временному правительству Техаса. Вместе с ним - к присяге приходят еще 65 тенессийских добровольцев. В качестве вознаграждения после окончания войны их ждали обширные владения - по 19 км2 на брата. Крокетт пишет семье:

Мои дорогие сыновья и дочери, то, что я увидел в Техасе иначе как райским садом и не назвать, Это самое лучшее и перспективное место из всех, что я когда-либо видел. Я убежден, любой, кто приезжает сюда, обретает истинное счастье. Тут бескрайние просторы не освоенных земель, и я искренне надеюсь именно здесь улучшить благосостояние нашей семьи.

С наилучшими пожеланиями, ваш любящий отец

Но землю надо было еще защитить. И отряд отправляется в гарнизон миссии Сан-Антонио-де-Валеро, более известной как Аламо...

Думается, дальнейшие события нашим читателям известны, но вкратце помянуть их стоит. Небольшому форту, изначально предназначенному лишь для защиты от неорганизованных индейских набегов - предстояло выдержать осаду и штурм мексиканской армии под руководством генерала Косы.

Защитники понимали отчаянность своего положения. В форте не хватало продовольствия, гарнизон его был ничтожен для серьезной обороны. Шли спешные работы по укреплению позиций, на них были доставлены трофейные мексиканские пушки. О тяжести ситуации говорит тот факт, что когда президент Техаса Сэм Хьюстон считая возможную оборону Аламо безнадежной приказал срыть укрепления и вывезти оттуда артиллерию - этот приказ не был выполнен из-за отсутствия тягловых животных.

В таких условиях защитники Аламо и встретили мексиканцев, которые, зайдя 23 февраля в окрестности форта, немедленно установили блокаду. Переговоры о сдаче форта завершились требованиями безоговорочной капитуляции и к успеху не привели. Начались артобстрелы и стычки. Попытка получить помощь фактически провалилась - из отряда, отправленного полковником Фэннином прорваться в форт смогла лишь небольшая часть, в то же время к мексиканцам 3 марта пришло большое подкрепление. Штурм (и его итог) был предрешен.

В 10 часов вечера 5 марта начался массированный артобстрел. В 5:30 утра 6 марта Санта-Анна отправил войска на штурм. Началось сражение за форт Аламо... Как бывает в таких случаях, бои шли за каждое здание, каждый переулок и доходили до ожесточенных рукопашных ножами и штыками. Но соотношение сил 8 к одному не оставили оборонявшимся шансов... В итоге тот день чудом пережили только несколько человек.

Среди погибших был и наш герой. Тут, как и положено человеку-легенде, он в последний раз напустил тумана вокруг своей персоны. До сих пор существует две версии гибели Крокетта. Согласно одной - он погиб в бою, окруженный врагами, лично забрав с собой 16 солдат противника. Согласно другой, был ранен, попал в плен и после битвы был расстрелян вместе с другими пленными по приказу Санта-Анны, пришедшего в ярость от упорства сопротивлявшихся техасцев. Так или иначе, встретил он свой конец достойно и с мужеством...

В любом случае, окончательно погибнуть Дэви было не суждено. Подобно Чапаю, он был тут же объявлен народной молвой чудом спасшимся, а рассказы о его удивительных приключениях окончательно вошли в американскую культуру на всех уровнях. И это хорошо - нам с Мыськой крайне симпатичны подобные личности, бесшабашные, увлекающиеся, романтичные и свято верящие в свое дело. Ну а закончить хочется еще одной знаменитой цитатой Крокетта, которая отлично характеризует его жизнь:

Всегда убедись, что ты прав, и тогда - действуй!

Ну а мы прощаемся с вами драгоценные, но ненадолго, надеемся. Искренне желаем тепла и мирного неба над головой. Крыс и Мыська любят вас!

Собственно, в прошлом материале мы анонсировали как раз этот. Так что если кому было вдруг интересно, что мы там наваяли за музыку, то вот...

Раминь, братья и сестры! Чпок, сосны-бревна! Почему бы нам в эту холодную пятницу, провожающую осень и встречающую мрачную зиму не побыть легкомысленными?

А что может быть более легкомысленным, чем разговоры о культуре? Тот самый, ни к чему не обязывающий треп, которым с удовольствием развлекают себя хорошие люди в холодные времена. С отдельным удовольствием - если ни бельмеса в этом не понимают.

Поэтому поболтаем о классической музыке, то есть о том, в чем как раз этого самого бельмеса мы с Мыськой и не понимаем. Нет, серьезно, наши познания ограничиваются тем, как большая терция отличается от малой, а дорийский лад от ионийского. Если что - подобные знания приобретаются за пять минут чтения Вики и нажатия пары клавиш на пиано. Так что... Мы сейчас все объясним!

Начнем с того, в чем мы разбираемся хорошо. Со снобизма.

Классическую музыку (про крайне размытые рамки этого термина - разговор отдельный) губит коррупция снобизм. Начавшийся не здесь и не сейчас.

Играть и слушать музыку людям хотелось всегда. Но в условно обозримом прошлом - лет так тыщу назад (примерно), в европейской культуре произошло расщепление музыкальной культуры на, скажем так, "низовую" и "интеллектуальную".

Низовая - это пресловутые заунывные плачи, веселые песенки под свадьбу, ритмичные рабочие (а как вы думаете, появился блюз?) и прочее функциональное. В общем и целом, понятное, простое - и нацеленное прежде всего на определенный эмоциональный эффект. Танцевать, грустить, работать. Не сказать, чтобы с тех пор она сильно изменилась. Правда, слушатели изменились - поверьте, если вы считаете что условная "Мельница" это тру-фольк, то у нас есть чем огорчить. Неадаптированная музыка средних веков (что западно-европейская, что посконно-славянская) заставит неподготовленные уши свернуться в сложносочиненную трубочку. Тем не менее, основные посылы вы различите. Ну, помните, как в детстве, на уроках музыки: "песня-танец-марш"?

С интеллектуальной все сложнее. Варясь в весьма ограниченной среде слушателей/сочинителей/исполнителей, она со временем все больше и больше превращалась в этакую "игру в бисер". Игру с созвучиями, цитатами, намеками, аллюзиями. Ну, как кино не для всех, ага.

При этом стоит учитывать, что тот самый узкий круг ограниченных лиц слушателей все эти игры разума отлично считывал. И рядовой слушатель XVIII века (из тех, у кого вообще была возможность это услышать) с ходу бы рассказал вам, в чем смысл и тонкость "Хорошо темперированного клавира" И.С.Баха.

Мы с Мыськой, к слову - не понимаем, и вики тут не поможет. Нам просто нравится, но мы не понимаем. И это нормально, слишком уж заигралась т.н. "классическая" (повторяем, это ООООЧЕНЬ условный термин) музыка в свои игры. Заперевшись в башне слоновой кости почти до конца.

А потом произошло непредвиденное нечто под названием XX век. И все пошло кувырком.

Технический прогресс сделал страшную вещь. Новые возможности звукозаписи и звукопередачи - сделали музыку массовым явлением. Доступным всем и каждому. И, разумеется, в первую очередь туда ринулись представители "низовой" музыки. Просто потому что и исполнителей и слушателей ее было больше. А дальше случилась забавная штука.

Выяснилось, что в условиях сверхконкуренции стандартные "два притопа, три прихлопа, эй славяне!" уже не прокатывает. Жадная до новых ощущений публика требовала нового и разного (внезапно, не дураками оказались, а?). В итоге "низовая музыка" весь XX век вихляла как пьяная цыганская лошадь то переусложняясь (в виде, например, прогрессив-рока или фьюжна), то упрощаясь донельзя (привет панк и гранж!), а то и вовсе превращаясь в нечто совсем околомузыкальное навроде хип-хопа или эмбиента (ничего против не имеем). В общем, жила насыщенной, развивающей жизнью.

"Интеллектуальная" же музыка... Она испытала экзистенциональный кошмар. Впервые увидев, сколько на самом деле человек могли бы ее услышать - и примерно такое же количество не хотят иметь с ней никакого дела. Ибо к тому моменту в своих игрищах она совсем заигралась.

Как бы так сказать... Нам нравится Шнитке. Но это не то, что мы понимаем. И будем честными - из десяти читателей, заявляющих о любви к нему, девять мы попросим удалиться из комментариев за вопиющую неискренность.

И в итоге уже не музыка, но общественность лелеющая ее - совершила самую страшную ошибку. Вместо того, чтобы понять, что пошло не так, они встали в позу. Ту самую - "Я не такая, я жду трамвая". Заведомо провозгласив себя элитой, а всех остальных ничего не понимающим скотом. Не потрудившись (за редкими исключениями, навроде Гершвина или кое-кого, о ком еще пойдет речь) сделать шаг навстречу. И создав тем самым парадоксальную ситуацию.

Ныне, когда у каждого в кармане лежит устройство с музыкой всех времен и народов - "классика" мало кому нужна. Просто потому что нам сказали, что мы не поймем (ну да, как мы говорили, с пониманием в полном смысле - сложновато), а мы поверили. Это же сказали "умные дяди в костюмах"! Печаль...

Как говорится, критикуя - предлагай. И, резюмируя болтологическую часть данного сочинения, мы таки предложим!

Забудьте про пиджаки и фраки! Выбросьте из головы чушь про "правильное настроение" и "формат без потерь". Просто закачайте себе на телефон Шуберта, Гайдна, Сен-Санса там или, так уж и быть, Шопена (ну не любим мы с Мыськой его). Ставьте это фоном там, где у вас играла другая музыка. И даже, о ужас! Включите режим shuffle. Пусть вот это все перестанет быть салоном, темными платьями и пиджаками, а станет такой же музыкой, как... Ну не знаем, Шевчук, Пугачева или, не дай ЛММ - Моргенштерн (самое смешное, ничего против не имеем). Берите пример с нашей семилетней дочки, тащащейся от треков Компота про Майнкрафт (родители малолеток поймут) - и с удовольствием балдеющей в обнимку с папой под Сен-Санса. Ей просто никто не сказал, что это разное. Вот она и получает удовольствие.

Ну а теперь, после всего этого незамутненного акта снобизма (хехе), перейдем таки к слайдам. Помните, в начале спича мы поминали про игрища и развлечения "классиков"? Так вот вам три интересных примера.

Бибер.

Нет, серьезно, Бибер! Мыж обещали! Правда, звали его Генрих Игнац Франц, жил он в Австрии XVII века и на Ютубе не выступал (хотя ныне его там немало). Виртуозный скрипач и композитор. Автор много чего включая (по нынешнему мнению музыковедов) эпохальной "Зальцбургской мессы". Оченно рекомендуем, к слову.

Так вот, в том числе известен он как автор сюиты "Баталия", в которой по его замыслу - музыкантам следовало творить непотребное. Стучать ногами, переворачивать смычок, сувать бумажки во всякое... Нет, серьезно!

А все для того, чтобы рассказать музыкальными методами историю отряда солдат - от сборов до страданий раненых, оставленных на поле битвы. Тут мы как почетные дилетанты, процитируем отличную роспись сюжета от более разбирающихся. Конкретно от @Alissa17, которой наш огромный респект и благодарность за ее пост, благодаря которому мы в свое время и увлеклись Бибером.

0:00 Часть первая называется Sonata и представляет из себя звукописное изображение военных приготовлений. Музыканты здесь стучат смычками по инструментам, имитируя шаги солдат. А некоторые еще и топают.

1:45 Во второй части солдаты в шумном пабе весело проводят время перед сражением. А по-простому - они напились и радуются, поют песни. В музыке каждый из голосов (их всего восемь) играет народную мелодию, представляющую какую-то часть Европы. Каждый - в своем темпе и тональности, а вместе получается что-то несусветное. И играть это, кстати, огого как сложно! Фиг совпадешь, когда все разное играют.

2:35 Presto. Третья и пятая части с одинаковым названием "Presto" обрамляют четвертую часть "Марш", и возможно, были призваны связать воедино звуковые полотна различного характера.

3:18 Mars (Марш). Между струн баса кладется кусок бумаги, что создает шум при игре, похожий на звук барабана.

4:37 Снова короткое Presto.

5:39 Ария, в которой происходит резкая смена декораций. Ночь перед битвой предстаёт в музыке этой части лирическими настроениями, в которых угадываются молитвенные излияния души.

7:50 Битва. Центральная часть сюиты. Здесь виолончели щелкают струнами, изображая звук пушки. Причем инструменты они направляют друг на друга, имитируя стрельбу. В общем, это надо видеть! В итоге мы понимаем, что наши герои ранены и убиты.

8:41 Плач раненых. Заканчивается все довольно паршиво. Никакого хеппи-энда и ура-патриотизма! Наоборот, Бибер здесь воссоздает мотив боли и страдания, порождённый войной.

Гайдн

Разумеется мы не могли обойтись без этого весьма потасканного, но тем более веселого анекдота!

Дескать, великий Йозеф Гайдн, в бытность свою капельмейстером при дворе знаменитого мецената Миклоша Эстерхази - столкнулся с крайним неудовольствием музыкантов. Князь не отпускал их в отпуск домой, вроде как не платил, а вдобавок еще и холодно было (случилась зима, а паровое отопление еще не внедрили повсеместно). Поскольку профсоюзов еще не изобрели, свои претензии они высказали через маэстро - и сделано было это крайне элегантно.

В финальной части 45 симфонии музыканты один за другим, гася свечи, освещающие сцену - заканчивали свои партии и уходили. Оставляя в итоге публику в тишине и темноте. Думается, "продвинутые пользователи" встречали этот перфоманс немалым гомерическим хохотом, понимая кого, куда и насколько надолго послали. А вы говорите, Шнур...

К слову, несмотря на то, правда эта история или нет, 45-я прекрасна (и умные люди говорят, что инновационна своим "нисходящим" финалом). Очень советуем послушать полностью!

Андерсон

Ну и напоследок, как и обещали - о замечательном авторе, который в XX веке умудрился поймать тот самый смысл "красивой музыки для всех".

Несмотря на то, что произведения Лероя Андерсена играли в "серьезных местах" и для "серьезных" людей - понимающая (без кавычек) публика валила на них так, как позже хиппи на Вудсток. Ибо Лерой - виртуоз, умница (без шуток, у него были и весьма серьезные вещи) и хулиган (правда, говорят - в жизни весьма нелюдимый и замкнутый), позволял себе с музыкой такое, что Сиду Вишесу (да простит нас ЛММ то, что мы назовем его музыкантом) и не снилось.

Он заставлял виолончелистов играть без смычков. Подыгрывать часам. Использовать в качестве инструмента наждачную бумагу. Ну а в самом, пожалуй, известном его произведении ведущую партию исполняла печатная машинка.

К слову, о том, как именно подготавливались и работали печатные машинки для той самой пьески - это довольно любопытно. Коли интересно, будет про это отдельный пост. Ну а пока просто послушайте и повеселитесь от души!

Мы бы, конечно, помянули еще и Портсмутский оркестр, но во-первых мы про него уже писали... А во-вторых, это все же про исполнителей, а не про сочинителей. Но все равно ознакомьтесь, это интересно.

Что же в итоге? В итоге то, о чем уже было сказано - не слушайте вы этих дядей в пиджаках. «Цур им и пек, этим артистам, как говорят хохлы!" (с)

Слушайте лучше хорошую музыку. Как можно больше, чаще - и разную. И "классику" в том числе, ага. Не так она и страшна, как ее малюют... А мы с сожалением прощаемся с вами и отправляемся слушать 1-й концерт Чайковского. Просто потому что он офигенный! А вам - тепла и мирного неба над головой. Увидимся!

P.S. Таки да, теперь это будет здесь всегда. Искреннее спасибо всем за донат. Ныне это очень важный стимул писать!

Мы тут в пятницу с Мыськой сваяли материальчик про классическую музыку - и в процессе поняли, что он очень неплохо отсылает нас к уже старенькому (2 года по меркам интернета это древность) но бодрому тексту. Поскольку мы здесь выкладываемся ретроспективно, почему бы не пойти в правильном порядке? Как всегда, ничего нового и глубокого, просто интересные разговоры "для самых маленьких".

Ни хао, глубокомысленные мои! Рабочая неделя, как и Олимпиада в самом разгаре, зимняя хмарь одолевает - значит, самое время поговорить о чем-нибудь возвышенном и приятном. Например, об искусстве.

Но поскольку мы с мыськой те еще охальники и интеллектуальные гангстеры, говорить мы будем об искусстве плохом. А конкретнее - каким оно бывает и откуда вообще берется, в то время как вокруг есть столько искусства хорошего. Заранее извиняемся за попытку объять необъятное - прекрасно понимаем всю безнадежность попыток впихнуть столь богатую тему в небольшую статью. Посему предупреждаем, в качестве примера мы взяли только самое любимое и прекрасное - как бы противоречиво это ни звучало. Впрочем, смотрите сами!

Прежде чем начнем, нужно сделать очень важное уточнение. Вопреки устоявшемуся стереотипу, искусство - это не обязательно "настоящее, чистое, вечное". В наиболее широком и академичном смысле это ЛЮБОЙ результат творческой деятельности человека, вне зависимости от "хорошести". Да-да, как бы больно это ни звучало, творения Донцовой, Моргенштерна и даже, прости Господи, фильм Алексея Пиманова "Крым" - это тоже искусство. Плохое - да. Но искусство.

Впрочем, как бы ни была интересна тема "коммерчески плохого искусства", сегодня не об этом. Сегодня о том, как творцы честно старались, но что-то пошло не так. И они натворили...

Начнем, пожалуй, с самого известного примера. Все его знают, все его любят, да господа - перед нами "Пушистый Иисус"!

Если кто вдруг еще не в курсе. Сесилия Хименес, восьмидесятилетняя прихожанка храма в заштатном испанском городишке была весьма опечалена плачевным состоянием одной из фресок в своем любимом храме. И с разрешения настоятеля, на протяжении двух лет самостоятельно ее отреставрировала. Получилось... Ну, то что получилось.

Вначале, разумеется, все взвыли. Комментарии "ценителей прекрасного" приводить не будем - любой, хоть раз сталкивавшийся с риторикой "новоправославных" отлично может представить себе тон и уровень беседы. Но...

Когда первоначальный угар спал - у фрески появилось множество защитников. Вполне искренних, заметим. Потому что будем честными, творений никому, кроме занудных искусствоведов не сдавшегося Элиаса Мартинеса много, а "Пушистый Иисус" - он такой один. И искренняя любовь и старание незадачливой дилетантки куда интереснее очередной (будем честными, довольно средненькой) фрески на библейские мотивы.

Закончилось, к слову все хорошо. Выяснилось, что "откатить" назад изображение, не разрушив невозможно, так что пушистик так до сих пор и радует глаз любителей Гойи и Брейгеля.

Но это случай, так скажем, непреднамеренного и единичного плохого искусства, скажете вы. Что бывает, когда нечто подобное творится систематически? Примеры есть?

И их есть у меня! Думаю, многие из вас уже догадались, о чем мы. Конечно же, о Флоренс Дженкинс.

Опять же, на всякий случай. Флоренс Дженкинс (она же Нарцисса Флоренс Фостер) это прекрасный, мы бы сказали, сферический в вакууме пример плохого искусства. Не обладавшая (от слова совсем) ни слухом, ни голосом, ни чувством ритма, но бесконечно амбициозная и верящая в себя - она собирала полные залы. Причем не заштатные, а самые, что ни на есть настоящие, полные той самой "оттопыривающей мизинчик" публики, готовой съесть без соуса любого профессионала, один раз ошибшегося на полтона на протяжении многочасового концерта.

Ее триумфом стало выступление в Карнеги-Холле. Ага, том самом, где состоялись премьеры Рахманинова и Стравинского! Заметим, для пущего эффекта, что диве на тот момент было 76 лет...

Феномен Дженкинс до сих пор служит источником горячих дискуссий среди ценителей "той самой, настоящей" музыки. Впрочем, все они в итоге сводятся к старому как мир вопросу: "А что это было вообще?". Но хотим мы того или нет - это тоже часть искусства. И это навсегда.

Думаем, вы уже заинтересовались, что же там такого было? Можем помочь, благо записи дивы, пусть и немногочисленные - дошли таки до наших дней. Предупреждаем только, слушать исключительно на свой страх и риск!

Ну и на сладкое. Не только лишь сумасброды и неучи умеют делать искусству плохо. В истории есть пример когда подобным негодяйством занимаются люди вполне профессиональные и искренне любящие музыку. Как так, спросите вы? А вот так!

Все началось в уже далеком 1970. Преподавателю портстмутской музыкальной академии Гэвину Брайарсу захотелось создать проект, который бы выражал искреннюю любовь к классической музыке, не испорченный этим вашим академизмом. И он таки сделал это... Но как!

Главным условием принятия в свежесозданный оркестр было НЕУМЕНИЕ играть на выбранном инструменте. Принимали вообще всех - вне зависимости от наличия слуха и музыкального образования. Достаточно было, чтобы душа лежала к музыке и репетиции посещались регулярно.

Справедливости ради, основной костяк оркестра таки составили студенты Брайарса. Более того, на кларнете, например играл тогда еще молодой и никому пока не известный Брайан Ино (поклонники, согласитесь, вряд ли вы знали о такой строчке в его биографии). Но все равно получилось завораживающе плохо. Настолько завораживающе что коллектив, собранный ради одного выступления просуществовал почти десять лет, выпустил в общей сложности шесть дисков и снискал весьма неплохую славу у публики!

К слову, де-юре, портсмутский оркестр так и не был распущен. Увы, еще в 1979 он был вынужден прекратить выступления по весьма забавной причине. Музыканты... Просто-напросто стали лучше играть и это стало уже неинтересно.

К сожалению, женевские конвенции и ограничения Дзэна на непотребный контент не позволяет нам с мыськой поделиться любимейшей и мощнейшей записью оркестра - предисловием к симфонической поэме Штрауса "Так говорил Заратустра". Но, думаем, что великолепная и донельзя брутальная аранжировка пятой симфонии Бетховена почти не хуже. Слушайте! После этого ваш музыкальный мир точно не будет прежним!

Ну и что в итоге, спросите вы? Зачем мы терзали вам глаза и уши эти страшные пять минут? Разумеется, из любви к искусству. Плохие статьи, они как любое плохое - тоже имеют право быть!

А если серьезно... Просто хотелось напомнить, что искусство - не фетиш. Никакой плохой, но вдохновленный творец никогда не будет столь же омерзителен, как самодовольный сноб, потребляющий это самое искусство без малейшей капли страсти, но только статуса ради. Улыбайтесь, господа! И любите хорошее! А то мы придем и сыграем...

"Л" - логика. "В" - Вархаммер. Разные буквы!

Если честно, мы понятия не имеем, хорошая получилась статья или нет. Мы писали ее с Мыськой неделю, орали, бились головой об стену, пили водку - но продолжали. Сложно было, короче. И хрен знает, что получилось. Но нам было важно это написать.

Pax vobiscum, драгоценные! Сегодня будем серьезными (почти). Ибо тема у нас (как всегда, случайно прилетевшая в ходе безмятежного разговора) безрадостная.

Ну не все же нам шуточки шутить, не так ли? В общем, давайте поговорим - о не самом растиражированном, но бесконечно трагичном событии. Сегодня о восстании в варшавском гетто.

Заранее извиняемся за занудство. Как обычно, начнем мы издалека, и будем говорить про всякое. Просто потому что, напомним - наша с Мыськой цель не не просто вызвать каких-то там эмоций, а напомнить что история есть сложносочиненное событие, в котором сам черт ногу сломит.

И я трублю в свой расколотый рог боевой

Современному наблюдателю очевидно, что I МВ не только не решила накопившихся вопросов, но и крайне обострила их, создав клубок противоречий, который раньше или позже должен был, как созревший гнойник, прорваться, залив мерзостью всех вокруг. Так и вышло...

Касалось это и пресловутого еврейского вопроса. Взбудораженные "Декларацией Бальфура" граждане разных стран соответствующего происхождения, жадно вчитывались в новости, ожидая, что вот-вот, и сбудется вековечная мечта - Израиль будет восстановлен!

Но годы шли, наглосаксы, как положено - юлили, а Израиля все не было. Тем временем по Европе, вслед за призраком коммунизма носился Владимир Евгеньевич Жаботинский. Будем честными, несмотря на безумную харизматичность данного персонажа, идеи его ныне выглядят... Скажем так, несколько спорными (это мягко говоря). Но об этом отдельно. Важно то, что при его немалом влиянии (пусть и непрямом), в 1923 г. в Риге возникает организация "Бейтар". Суровые ребята. Ни пяди еврейской земли клятым арабам, любые методы во имя - и все такое. Тут остается только вспомнить вечнопрекрасное:

На исходе века

взял и ниспроверг

злого человека

добрый человек.

Из гранатомёта

хлоп его, козла!

Стало быть, добро-то

посильнее зла!

Евгений Лукин

Запомним их такими, они еще появятся в нашей истории. И вернемся к европейской обыденности. А она в интербеллуме была печальной донельзя.

Масштабный экономический кризис, усугубленный унизительными условиями Версальского мира, опустил самооценку гордых германцев до исторического минимума. В отчаянной попытке пересоздать скрепы, возник вековечный вопрос: "кто виноват?". Ответ был таким же вековечным и простым. Разумеется, во всем были виноваты коммунисты и евреи. И если для борьбы с первыми требовались танки и пулеметы, да и вообще надо было куда-то идти, то евреи были под боком и разобраться с ними - а значит, решить все проблемы богоизбранного германского народа, можно было вот прямо сейчас.

Евреи что-то такое подозревали. И готовились к ответу - уже в 1939 году по результату совещания активистов в Варшаве создается организация, позже вошедшая в историю как "Еврейский воинский союз" (Żydowski Związek Wojskowy, ŻZW). Вобравшая в себя представителей правого крыла сионистского движения, включая уже помянутый "Бейтар", организация готовилась дать отпор нацизму на территории Польши.

Левое крыло (таки да, у евреев все как у людей - и разногласий хватало) еврейского сопротивления организовывалось куда дольше. Лишь в 1942 году, буквально накануне варшавских событий была создана "Еврейская боевая организация" (Żydowska Organizacja Bojowa, ŻOB), ставившая своей целью сопротивление нацизму на территории Польши. ZZW и ZOB были... Весьма непохожи друг на друга. Первая вобрала в себя радикальных сионистов, увлеченных идеями Жаботинского и готовых строить еврейское будущее любыми средствами. Вторые же тяготели к социалистическим идеям (несмотря на то, что руководитель ZOB, Мордехай Анелевич в свое время успел побыть активистом "Бейтара"). Но ситуация уже была такова, что разногласиям места не оставалось - две организации "мирно поделили" гетто на зоны ответственности и договорились о сотрудничестве.

Еще больше сюрреалистичности (и реалистичности) ситуации добавляет тот факт, что в процессе подготовки восстания что ZZW, что ZOB сотрудничали одновременно с двумя столь же несхожими по идеологическим позициям польскими организациями сопротивления - "Армией Крайовой" и "Гвардией Людовой". Евреи и поляки, сионисты и социалисты, правые и левые - все они оказались объединены пониманием того, что назревает катастрофа, перед лицом которой политические разногласия могут подождать.

Впрочем, тут мы резво забежали вперед. Стоит, пожалуй, рассказать кое-что о том, в каких условиях происходило все это братание. Поговорим о истории варшавского гетто...

Они пришли как лавина, как чёрный поток

Польша и евреи - исторически рифмуются не хуже, чем поляк и костел или еврей и курица. По отдельным оценкам, к началу II МВ еврейское население Варшавы составляло до четырехсот тысяч человек (примерно треть городских жителей).

Ведомые заботой о личном составе армии, на моральное состояние которой могли неблагоприятно повлиять массовые казни - немецкие военачальники предпочли вспомнить старую добрую традицию создания изолированных кварталов, населенных евреями.

Тут мы впервые обратимся к весьма мерзкому, но крайне важному для исследователя документу - т.н. "Рапорту Штропа", детальному докладу руководителя полиции и СС в Варшаве Юргена Штропа, руководившего ликвидацией гетто. Во многом благодаря этому докладу - преступления нацизма в отношении еврейского населения были доказаны позже на нюрнбергском процессе. Спасибо немецкой дотошности. Если интересно, создатель оного получил свою заслуженную награду в виде виселицы в 1952 году.

Вот как бравый вояка объясняет предпосылки к созданию гетто:

Создание особых территорий, предназначенных для проживания евреев, и ограничение прав евреев на проживание и торговлю не являются чем-то новым в истории Востока. Такие меры были впервые приняты еще в средние века; их можно было наблюдать совсем недавно, в течение последних нескольких веков. Эти ограничения были введены с целью защиты арийского населения от евреев.

Сообразно с традиционными ценностями и исторической практикой - летом 1940 года было восстановлено варшавское гетто. На территории, исторически вмещавшей порядка 150 000 человек было поселено в три раза больше. Квартал был обнесен трехметровой стеной (возведенной, злая ирония, силами самой еврейской общины), сверху обнесенной колючей проволокой.

За попытку выхода - тюрьма на 9 месяцев. Впрочем, уже осенью 41 немцы перестали играть в бюрократизм и стали просто расстреливать.

Порядок внутри гетто поддерживался силами "Юденрата", еврейского органа самоуправления, созданного под руководством немцев. Да, мы не антисемиты и считаем, что евреи такие же люди как и все. И соответственно, подлецов, предателей и просто желающих выжить любыми средствами среди них столько же, сколько и у остальных.

Полной картины для - организация гетто и его охрана проходила с привлечением сил польской полиции. Так что отметились все.

Жизнь за стенами была ужасающей. Туберкулез, дизентерия и тиф косили население. Продуктов практически не было - по отдельным оценкам, ежедневная норма калорий, получаемая обитателями гетто, составляла 180 ккал. Для сравнения, в блокадном Ленинграде норма иждивенца (самая низкая) составляла порядка 460.

И свидетельством истинным,

В Духе и в Сыне,

Мы оставили повесть о том,

Как подводная лодка

В бескрайней пустыне

Отбивалась торпедным огнем.

История варшавского гетто, помимо того, что это одно из очевиднейших свидетельств существования Ада - еще и история о неимоверной воле к жизни.

Во всем этом, среди голода, болезней, предательства и ненависти, за колючей проволокой, под пулеметами - люди пытались остаться людьми. Возникали подпольные предприятия (тут особенно черной становится шутка про "я бы еще немного шил"), работали школы и театры. Пьесы, к слову, шли на двух языках: «Фемина», «Новый камерный театр», «Одеон» давали представления на польском, «Новый Азазель», «Эльдорадо», «Мелоди-палас» - на идише. Издавалась (под руководством юденрата, конечно же) даже собственная газета - "Газета ж*довска" (извините за цензуру, не хотелось бы потерять публикацию из-за идиотизма дзенского алгоритма).

И все это на фоне чудовищного недоедания, болезней, преступности - и конечно же, огромного количества предателей и провокаторов. Тут нельзя не вспомнить об одном товарище... Как говорится, не немцами едиными...

Но им нет права на то, чтобы видеть восход

У них вообще нет права на то, чтобы жить

Как полагается хорошему провокатору, Авраам Ганцвайх был обаятелен, велеречив и убедителен. Пламенный оратор, журналист, воспевающий сионизм, активный противник юденрата, да еще и раввин (впрочем, это было не так, религиозного образования у него не было, но многие верили), он очаровал многих. Литературности ради не можем не помянуть тот факт, что в свое время к нему был весьма благосклонен Януш Корчак, ставший позднее символом жертвенности и моральной чистоты.

И в то же время - агент гестапо, провокатор и предатель. Созданная им "Группа 13", формально занимавшаяся поддержанием порядка в гетто фактически занималась контрабандой и рэкетом. Полученные с этого средства позволяли Ганцвайху вести неплохую, а в условиях гетто - так и вовсе роскошную жизнь и даже немного шить заниматься благотворительностью.

Поддерживая имидж борца за все хорошее, Авраам оказывал материальную помощь нуждающимся и даже - открыл в 1941 году собственную станцию скорой помощи. Правда, в ее машинах зачастую провозилась контрабанда, а члены 13-ки не брезговали любыми методами заработка, включая, например организацию проституции. Ганцвайх же гулял в Гестапо, как на работу, боролся за власть над гетто. Да еще и находил время для политической работы - при его участии и спонсорстве была создана печально известная организация "Жагев", ставшая едва ли не главным символом еврейского провокаторства и предательства в истории нацистской оккупации Польши.

Впрочем, что "Группа 13", что "Жагев" - это повод к отдельному большому разговору. Нам же важно было просто упомянуть Ганцвайха, историю которого большинство пишущих о восстании в варшавском гетто стыдливо опускают. Что поделать, история стала легендой, легенда превратилась в миф... Но все же не стоит забывать про то, что это история не только про героизм и мужество, но и про низость и предательство. Которые общечеловечны. Впрочем, перейдем уже к истории....

И глубинные бомбы бездарной эпохи

Разрывались все ближе от нас.

В 1942 году немецкое правительство перестало беспокоиться о тонкой душевной организации своих военнослужащих. Заработали Треблинка, Собибор, Освенцим, Майданек. Согласно идеям товарищей Гейдриха и Рейнхарндта, настало время "окончательного решения еврейского вопроса"

В июле население гетто (те, кто еще оставался в живых) начали массово вывозить в лагеря. Думается, уточнять подробности не стоит.

В этих условиях ZOB и ZZW заканчивали подготовку к восстанию. Восстанию заведомо бессмысленному и безнадежному - напомним, что даже курская битва еще не отгремела, рейх выглядел незыблемым, пусть и испытывавшим проблемы.

К этому моменту повстанцы наладили связи с польским подпольем. Несмотря на крайний скептицизм Армия Крайова оказала помощь оружием и инструкторами. Гвардия Людова налаживала связи с повстанцами, поставляя оружие, продукты и медикаменты. "Польская военная организация" (еще один повод для отдельного интересного разговора) также оказала помощь оружием и боеприпасами.

Впрочем, из песни слов не выкинешь. В то же самое время - активисты "Narodowe Siły Zbrojn", она же "Национальные вооруженные силы", открыли натуральную охоту что за немцами, что за еврейскими подпольщиками. Да, мы уже говорили, эта история - это не только про героизм, но и про низость и предательство.

Так или иначе - когда 19 апреля 1943 года немцы вошли в гетто - их встретили не покорные недочеловеки. Их встретили пули.

Но для тех, кто придет

В мир, охваченный мглою,

Наша повесть послужит ключом.

Ибо древнее Солнце -

Солнце героев,

Нас коснулось прощальным лучом.

События того дня (и последующих) нашли свое подробное отражение в уже упомянутом нами "Рапорте Штропа". Впрочем тот, лакированный, полный омерзительно-высокомерных характеристик, оправленный в красивую кожаную обложку - свое дело сделал. Советским прокурорам на Нюрнбергском процессе было меньше работы.

Впрочем, Штроп, исходя из немецкого ура-патриотизма был не вполне объективен. Его данные (пусть и внешне дотошно задокументированные) ныне вызывают кучу сомнений. В частности, уж больно жизнерадостны сообщения о том, что за время боев в гетто немецкая армия лишилась лишь 16 человек...

Когда мы впервые вторглись в гетто, евреям и польским бандитам удалось отразить атаку участвовавших в ней подразделений, включая танки и броневики, благодаря хорошо подготовленной концентрации огня. Когда я приказал начать вторую атаку около 08:00, я распределил подразделения, отделив их друг от друга условными линиями, и поручил им прочесать все гетто, каждому подразделению - определенную часть.

"Рапорт Штропа"

Несмотря на значительное численное и техническое превосходство еврейские ополченцы за счет грамотно оборудованных узлов обороны, минирования подъездов и просто боли и ненависти - умудрились выиграть первый раунд. Удивленные сопротивлением немецкие войска откатились назад. А потом небеса разверзлись и начался Ад...

Они разрушили все, они убили всех нас

Я ввёл в действие силы по двум сторонам главной улицы. Когда наши силы только миновали главные ворота, на них обрушился точный и хорошо согласованный огневой удар. Из всех окон и подвалов стреляли так, что нельзя было видеть стреляющего. Сейчас же начали поступать рапорты о потерях. Броневик загорелся. Бомбы и зажигательные бутылки останавливали любое продвижение. Пока мы начинали прочесывать один блок, они укреплялись в соседнем. В некоторых местах мы были вынуждены применить зенитное оружие. Только теперь мы обнаружили подземные точки. Подземные позиции давали повстанцам возможность быть невидимыми и позволяли им непрерывно менять своё местонахождение. Одну такую позицию нам удалось завоевать только после 2 дней. Мы с точностью установили, что не только мужчины были вооружены, но и часть женщин. Особенно в возрасте от 18 до 30. Они были одеты в штаны для верховой езды и с касками на голове… Многие из этих женщин прятали заряженные пистолеты в нижнем белье. Так бои велись до конца операции, от подвала дома и до его крыши…

"Рапорт Штропа"

Обескураженные противодействием и ожесточенные мыслью "да что эти евреи себе позволяют?" - немцы бросили на гетто все, что можно было. Авиация, артиллерия, танки.

Были отрезаны коммуникации. Затоплена канализация (в первую очередь - с целью предотвращения снабжения повстанцев и уничтожения бункеров сопротивления), отрезан водопровод. Население гетто было лишено всех коммуникаций.

С тяжелыми боями нацисты вышли на Мурановскую площадь. И там наткнулись на ожесточенное сопротивление повстанцев на помощь к которым пришли бойцы из Армии Крайовы. Еще раз повторимся - история данной организации неоднозначна и противоречива, но вот сейчас для нас важен тот факт, что люди из АК дрались и умирали на той площади, бок о бок с повстанцами из Z.Z.W.

Сумасшедшие, совершенно обреченные бои продолжались до 28 апреля. За это время немцы заняли значительную часть гетто, выжигая огнеметами бункеры и разнося авиацией здания. Достойно упоминания то, что бойцы АК предлагали повстанцам покинуть гетто - такая возможность была. Но те отказались...

Яростная бойня продолжалась вплоть до 16 мая. К тому моменту в гетто почти не осталось целых домов. Культурные немцы пощадили казармы, тюрьму и лазарет. Все остальное было выжжено огнеметами, разбомблено самолетами и снесено танками. Впрочем, отдельные группы повстанцев - продолжали борьбу вплоть до конца лета...

Некоторое количество ополченцев спаслось - и приняло участие в варшавском восстании 44 года.

Практически все руководители восстания были убиты в ходе боев.

К началу восстания из 400 тысяч изначального населения варшавского гетто - на территории оставалось порядка 30 тысяч человек.

История восстания варшавского гетто - это сложносочиненная история, повествующая в равной степени о мерзости и героизме. О подвигах и предательстве. Ставящая под вопросы кучу общепринятых штампов. Это все очень больно и сложно, но как всегда - если этим текстом мы заставим вас что-то прочитать и поискать, значит, мы победили.

Это был трудный материал. Очень многое "не влезло". Очень многое мы не стали упоминать, дабы не усложнять. Но надеемся, что и того, что осталось - достаточно. Как никогда от всего сердца - тепла вам, дорогие и мирного неба над головой!

Довольно забавная штука вышла - это действительно спонтанный текст, но настолько взбудораживший нас, что мы без шуток пожертвовали ради него значительной частью ночного сна, о чем совершенно не жалеем. И да, любопытный момент - здесь он выйдет даже несколько раньше, чем на Дзене. Ну, надо же поощрять подписчиков) Так, глядишь, и до пикабу-эксклюзива дойдем...

Ave Dominus Nox! Внезапные, как ночь, с вами снова пушистый дуэт!

Вообще-то мы собирались спать. Ибо завтра на работу (клятый Госдеп в связи с выборными делами - транш задержал). И как обычно, лениво пролистывали всякое науч-попсодержащее. И тут наткнулись на нечто, от чего у Крыса зачесались и задрожали лапки, а Мыська, вначале перепугавшаяся и даже планировавшая применить обух секиры для успокоения буйного грызуна - замерла и задумалась...

В общем, вот вам спонтанный текст (ну не совсем текст, скорее источник с обрамлением), более чем достойный вашего внимания. Ибо речь пойдет о рифмах. Не столько стихотворных, сколько жизненных - которые куда как интереснее. В общем, хватит тумана - больше Мандельштама!

Велики и странны были 20-е годы по Рождестве Христовом. А в особенности в многострадальной России. Ныне их вечно пытаются превратить в некий малоосмысленный, зато легкоусвояемый продукт - причем вне зависимости от убеждений пытающегося. Ну как тут удержаться от вечной цитаты?

- Толя, - зову я Наймана, - пойдемте в гости к Леве Друскину. - Не пойду, - говорит, - какой-то он советский.

- То есть, как это советский? Вы ошибаетесь! - Ну, антисоветский. Какая разница.

Конечно же, Довлатов

Вообще, честно признаемся, данный период - это отнюдь не "наша" тема. Но каждый раз наталкиваясь на историю 20-х, не перестаем удивляться, каким же причудливым калейдоскопом, каждый раз выдающим новый узор они выглядят.

Перемешалось решительно все. Добро, зло, порок и высокие идеалы. Суровый быт и фантастические мечты о великом будущем. И решительно невозможно заляпать весь этот дивный узор пошлыми черно-белыми границами. Лучше вникать и читать.

Вот например... В редакции журнала "Огонек" (почтенное издание, между прочим - пусть и с перерывом, но уже пережившее к тому моменту трех императоров, революцию и уже почти пережившее Ленина) в 1923 году встретились двое.

Первым был сотрудник журнала Осип Мандельштам. Умница, интеллектуал - и невыносимый сноб, от ехидных оценок которого стонали коллеги по цеху (куда там прямолинейному хамству Бунина). Презрительно игнорировавший советскую власть (в этом плане его переплюнет, пожалуй лишь Бродский) и замечательно уживавшийся с ней в одной стране. Стоит напомнить, что в свое время ему покровительствовали такие люди как Бухарин и Каганович. Впрочем, все это не помешает ему совершить абсолютно показательную попытку самоубийства "той самой" эпиграммой. Про кремлевского горца, ага... Есть, правда всякие слухи, что не стоило с "красным графом" Толстым драться. Что ж... В любом случае - пострадал как положено русскому интеллигенту. Красиво и абсолютно по-идиотски. Но возвышенно.

Но это еще не скоро, а пока... Осипа волновали в основном две вещи - ранняя лысина и необходимость заниматься низменным журналистским трудом пропитания ради.

Собеседником его был.. Имя Нгуен Ай Куок вам ничего же не скажет, да? Ничего страшного, нам бы тоже ничего не сказало до сегодняшней ночи. Это позже он станет Хо Ши Мином, железным вождем вьетнамского народа и прототипом локального мема питерских туристов.

До Сонгми, "Джонни, они на деревьях!", речи сержанта Хартмана и т.д. и т.п. оставались еще десятилетия. А пока что молодой Нгуен, уже более десяти лет как покинувший родину - странствовал по Европе, осмысливая свой путь, ведущий к свободе Индокитая. Стоит ли говорить, что этот путь привел его сначала в Коминтерн, а позднее в Советский союз?

Вот так они и встретились. Позднее - один из них сгинет в лагерях, другой станет иконой коммунистической идеологии. А журнал, благодаря которому и состоялась эта встреча еще спустя шестьдесят лет, благополучно пережив не только Ленина, но и прочих советских правителей станет символом... Скажем так, как позволит нам цензура Дзена - не очень высокой моральной чистоплотности и бережного отношения к советской истории (и истории вообще). Но тогда, в 1923 году это была просто встреча двух людей, высказывающих свои мысли для почтенного издания. И вот такие моменты нам, как жадным любителям, искренне влюбленным в историю наблюдать интереснее всего.

Вот именно тут Мыська отвесила смачную оплеуху и напомнила, что мы тут не возвышенным канцеляритом болтать собрались (не партсобрание же, ей-богу!), а ознакомить собравшихся с любопытным текстом. На что Крыс смиренно согласился. Так что дальше только слайды источник. Ну... Почти. Наслаждайтесь, оно интересно.

- А как отразилось в Индо-Китае движение Ганди? Не дошли ли какие-нибудь волны, отголоски? - спросил я Нюэна-Ай-Кака.

- Нет, - отвечал мой собеседник. - Анамитский народ, крестьяне, живёт погружённый в глубокую кромешную ночь - никаких газет, никакого представления о том, что делается в мире; ночь, настоящая ночь.

Нюэн-Ай-Как - единственный анамит в Москве, представитель древней малайской расы. Он почти мальчик, худой и гибкий, в вязаной шерстяной телогрейке. Говорит по-французски, на языке угнетателей, но французские слова звучат тускло и матово, как приглушённый колокол родной речи.

Нюэн-Ай-Как с отвращением произносит слово «цивилизация»: он объехал почти весь колониальный мир, был в северной и центральной Африке и достаточно насмотрелся. В разговоре он часто произносит «братья». Братья - это негры, индусы, сирийцы, китайцы. Он написал письмо Рене Марану, офранцуженному негру, автору густо-экзотической Батулы и поставил вопрос ребром: хочет или не хочет Маран помочь освобождению колониальных братьев? - Рене Маран, увенчанный французской академией, отвечал сдержанно и уклончиво.

Ага, комментарии будут. Во-первых, уточняем, что текст мы приводим дословно (поменяли лишь бесячие удлиненные тире), так что транскрипция имен отличается от нынешних. Во-вторых, напоминаем, что до клятых амеров еще лет сорок. И в-третьих, если что, анамиты (аннамиты) - это в широкоупотребительном смысле (есть нюансы) синоним вьетнамцев.

- Я из привилегированной анамитской семьи. Эти семьи у нас ничего не делают. - Юноши изучают конфуцианство. Вы знаете, конфуцианство - это не религия, а скорее наука о нравственном опыте и приличиях. И в основе своей предполагает «социальный мир». Мальчиком, лет 13-ти, я впервые услышал французские слова: свобода, равенство и братство - ведь для нас всякий белый - это француз. И мне захотелось познакомиться с французской цивилизацией, прощупать, что скрывается за этими словами. Но в туземных школах французы воспитывают попугаев. От нас прячут книги и газеты, запрещают не только новых писателей, но даже Руссо и Монтескьё. Что было делать? Я решил уехать. Анамит - крепостной. Нам запрещено не только путешествовать, но и малейшее передвижение внутри страны. Железные дороги построены с «стратегической» целью: по мнению французов, мы ещё не созрели ими пользоваться. Я добрался до побережья - ну и уехал. Мне было 19 лет. Во Франции шли выборы. Буржуа обливали друг друга грязью. - Судорога почти физического отвращения пробегает по лицу Нюэна-Ай-Кака. Тусклый и матовый, он загорается блеском. В больших зрачках тяжёлая вода, он косит и смотрит зрячим взглядом слепого.

И опять же про клятых не-амеров. Размышлять хотя бы поверхностно о Вьетнамской войне (которая, напомним, на самом деле - вторая индокитайская) не имея хотя бы общего представления о "французском" периоде довольно наивно. И да, там все было очень интересно и сложно.

- Когда пришли французы, все порядочные старые семьи разбежались. Сволочь, которая умела прислуживаться, захватила брошенные дома и усадьбы; теперь они разбогатели - новая буржуазия - и могут воспитывать детей на французский лад. Если мальчик идёт у нас учиться к католическим миссионерам, это уже отбросы, подонки. За это платят деньги. - Ну, и идут низколобые тупицы, всё равно, как если бы шли служить в полицию, жандармерию. Католическим миссионерам принадлежит у нас 5-я часть всей земли. С ними могут потягаться только концессионеры.

- Что такое французский колонизатор? О, какой это бездарный и недалёкий народ. Первая забота - устройство родственников. Затем - нахватать и награбить как можно больше и скорее, а цель всей этой политики - маленький домик, «свой домик» во Франции.

- Французы отравляют мой народ. Они ввели обязательное употребление алкоголя. Мы берём немного хорошего рису и делаем хорошую водку, - когда придут друзья или в семейный праздник предков. Французы брали плохой дешёвый рис и гнали водку бочками. Никто не хотел у них покупать. Слишком много водки. Тогда губернаторам предписали по количеству душ населения сделать обязательную водочную раскладку и заставили насильно покупать водку, которой никто не хотел.

Справедливости ради, беглый поиск на тему "как французы спаивали вьетнамцев" ничего толкового не выдал. Есть подозрение, что это классическая история про "пришел белый человек и принес огненную воду", повторенная (и исторически, и в пропаганде) во множестве вариантов. И да, тут россияне наравне с клятыми - сия проблема для северных народов РФ актуальна и поныне. Вряд ли все же речь идет о некоей целенаправленной злой воле. Чистый бизнес, ничего личного. Да и в целом, взаимопроникновение вьетнамской и французской культуры - тема куда как более интересная.

Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди! Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади…

Мне наглядно представилось, как спаивают этот нежный народ, любящий такт и меру, ненавидящий излишества. Врождённым тактом и деликатностью дышал весь облик Нюэн-Ай-Кака. Европейская цивилизация работает штыком и водкой, пряча их под сутану католического миссионера. Нюэн-Ай-Как дышит культурой, не европейской культурой, быть может, культурой будущего.

- Сейчас в Париже группа товарищей из французских колоний - 5-6 человек из Кохинхины, Судана, Мадагаскара, Гаити издают журнальчик «Пария», посвящённый борьбе с колониальной политикой французов. Это совсем маленький журнальчик - каждый сотрудник доплачивает на его издание из своего кармана, вместо того, чтобы получать гонорар.

Бамбуковая трость с вырезанным на ней воззванием незаметно обошла все деревни. Её пересаживали с места на место - и сговор состоялся. Он дорого обошёлся анамитам, были казни, полетели сотни голов.

Ныне, как показывает опять же беглый поиск - католиков во Вьетнаме порядка 10%. Довольно внушительный процент для чуждой тонкой азиатской душе религии, насаждаемой штыком и водкой... Впрочем, Мандельштам - поэт, да еще и советский журналист, ему простительно.

- У анамитского народа нет священников и нет религии, в европейском смысле. Культ предков - чисто социальное явление. Никаких жрецов. Старший член семьи или деревенский старейшина совершает поминальные обрядности. Мы не знаем, что такое авторитет жреца или священника.

- Да, интересно, как французские власти научили наших крестьян словам большевик и Ленин. Они начали преследовать коммунистов среди анамитов в то время, как никаких коммунистов и в помине не было. И, таким образом, вели пропаганду.

Анамиты - простой и вежливый народ. В благородстве манер, в тусклом, матовом голосе Нюэн-Ай-Кака слышен завтрашний день, океанская тишина всемирного братства.

На столе рукопись. Спокойный, деловой отчёт. Телеграфный стиль корреспондента. Он фантазирует на тему:

Конгресс Интернационала в 1947 году. Он видит и слышит порядок дня, он там присутствует, он ведёт протокол.

На прощанье Нюэн-Ай-Как что-то вспоминает: - Да, у нас был ещё один «мятеж». Его поднял анамитский царёк Зюнтан. Против увоза наших крестьян на французскую бойню. Зюнтан бежал. Теперь он в эмиграции. Скажите и о нём

А интересный получился материал, согласитесь? Мы если что - про интервью, хотя нам тоже было интересно приложить свои лапки в качестве комментаторов. Даже заранее зная, что по итогу... А ладно, вам решать.

Просто коли уж начали разговор с темы мозаичности и неоднозначности истории, почему бы не вплестись со своим постзнанием? Вот и Мыська... Стоп! Пушистое медитирует и пытается вскрыть баночку с ТЕМ САМЫМ химическим оружием бальзамом. Самое время сворачиваться! Так что по традиции (и от всего сердца) - всем тепла и мирного неба над головой. Мы любим вас!

Благодаря @CATman.John, вспомнили, что был у нас такой текстик. Это перепост, так что не пугайтесь, когда не на месте закат.

На самом деле, мы были свято уверены, что уже постили это здесь, но пробежавшись по публикациям - не нашли. Но если что, уважаемые модераторы, простите нас с Мыськой и не баньте сильно!

Pax vobiscum, драгоценные! Преодолев житейские бури мы снова с вами - как и полагается в пятницу.

Начнем, как положено с предупреждений. Ибо говорить мы будем сегодня о святом - "том самом правильном советском кино". Вот только... Вы же знаете нас с Мыськой, у нас категорическая аллергия на стандартные дзеностатьи и мы вечно пытаемся выдать этакое. Вот и и на этот раз, извиняемся за неровный почерк...

Впрочем, думается, форму мы выбрали подходящую. Освященную как античной литературой, так и советской интеллигенцией. Впрочем, читайте сами...

Жирный дисклеймер: мы искренне считаем, что живое должно оставаться живым. И если о произведении разрешено говорить только с придыханием - значит оно на полпути к склепу. Так что считайте наш эксперимент данью глубочайшего уважения.

+++Священная терра, M. 2024. Запись сделана сотрудником Ордо Хронос в процессе исследования (данные удалены)+++

*звуки умеренного интеллигентского застолья на двоих*

Крыс питерский (в дальнейшем К): "А вообще, знаешь... Непонятен мне вот этот нынешний ужас, чтобы дети не дай Бог чего плохого не увидели. Как-то с нами церемонились меньше что ли... Ешкин кот, да тогда нам "Пингвиненка Лоло" показывали как милый мультфильм! А в младшей школе я "Корабль-призрак" смотрел, ожидая, пока мама заберет..."

Мыська (в дальнейшем М): "И не говори! А Том Сойер? Так себе детская книжка. Тебе про смерть индейца Джо кошмары не снились?

К: Бррр... Не напоминай

*многозначительно чокаются*

М: А вот еще "Сказка странствий"...

К: Гениальное кино, к слову. И моя первая детская травма. Помнишь, как начинается? Милая музычка, новый год, ждешь сказки и тут...

М: Ага. Радостные дети радостно подбирают объедки. Вот тут-то и начинаешь понимать, что дальше будет не очень весело...

К: Не, неправа. Мы ж на Андерсене росли. Бедные дети - это нормально. Зато потом.

М: Ты про ненастоящего Деда Мороза?

К: Ага. Кстати, никогда не задумывалась - это же вообще не пойми в каком жанре кино. Ведь в начале оно идеально идет по канонам хоррора. Как всегда, сначала нам дают спокойную картинку, обыденность, а потом - бац! И Дед Мороз! То есть Горгон...

М: Заметь, там местами вообще ужастик. Помнишь, с чего начинается знакомство Орландо с Мартой?

К: *нервно икает*

М: То-то же. Вот где сейчас в детском кино покажут попытку, пусть и несостоявшуюся вскрыть ребенка? Хотя бы и в благих целях?

К: Ну ты чего-то только страшилки вспоминаешь. Было там, знаешь, много такого... Сейчас редкого... Ты вот вспомни - только Марта с Орландо вместе на экране оказываются, и сразу веришь, эти друг за друга навсегда горой. По культурному - химия между персонажами называется. Редкая вещь... Вот прямо с первой сцены же!

*аппетитные бульки*

М: Ну, за химию!

*вкусно чокаются, звуки маринованных грибочков*

М: Но все же согласись - в наше время такого не пропустят. Помнишь, как Горгон Мая цепочкой проверял? Это же, если подумать - натурально на экране детей пытают!

К: Вот что ты заладила про пытки? Закусывай лучше. Там другого много интересного. Вот например, ты никогда не задумывалась об универсальности сюжетов?

М: Вроде, старик Борхес что-то такое писал...

К: Даже не сюжетов. Сюжетных решений. Вот помнишь деревню с драконом? А ведь подобное - совершенно независимо, заметь, у Пратчетта есть. С его пятым элефантом. Та же тема изобилия, свалившегося с неба. В буквальном смысле.

М: Ну... Что-то такое есть. Но ведь явно случайно же совпало!

К: Да разумеется. Мы с тобой грызуны серьезные, чтобы криптоверсии строить. Чай не Точиновы. Хотя забавная идея. А вот можно и наоборот. Смотри, та деревня она ж откровенно антитолкиновская? Совпадение?

М: *задумчиво свистит* Это как?

К: Ну это же по сути - типичный антиподо Шира. То есть вроде все то же, но с другим моральным знаком. Если у Профессора хоббиты победили Кольцо как раз потому, что не имели амбиций и все что им было нужно - это тихая сытая жизнь, то здесь... Это же для героев потенциальная моральная смерть. И не только для Марты, потому что брата не найдет. Для Орландо тоже - он ученый, поэт, философ ему нельзя разжиреть аки местный Дон Кихот. Да и благополучие это, оно не на труде построено, а на драконе. Ну, то есть, на чужой беде.

*звуки задумчивого беличьего почесывания в затылке*

М: Вот, кстати, насчет дракона...

К: А что с ним?

М: Вот мы про тогда и сейчас разговор начали. А ты помнишь, когда он просыпается? Ведь это и сейчас огого смотрится, а тогда... Все же практические эффекты посильнее зеленого экрана будут. Это к слову, что не философией единой "Сказка" сильна...

К: Дельная мысль. Ну, за практические эффекты!

*звуки уважительного чокания*

К: Вот к слову еще о том, что помимо философии. Знаешь, что мне безумно нравится?

М: Ну?

К: То, что в кои-то веки философ и поэт - не мямля и мечтатель. А очень даже... Разносторонний человек. Как это там...

*щелкает пальцами, декламирует*

Человек должен быть сыт. В особенности философ. Голодные философы все злые.

Вы что думаете, что оружие поэта — только его язык? Что сила философа лишь в мыслях? Ошибаетесь! Что врач только вправляет кости, а не ломает их? Ошибаетесь!

К: Есть в нем что-то раблезианское. Помнишь брата Жана?

М: Так... Ты еще и Рабле приплести собрался... Ты наш любитель отсылок... Толкина тебе мало.

К: Я и Андерсена вспомнить могу. Но неинтересно. Общее место. Со "Снежной королевой" "Сказку" только ленивый не сравнивал.

М: Вот-вот. А мне знаешь, что еще сразу вспоминается?

К: *явно с набитым ртом* Мммм?

М: Музыка. Музыка там отменная. Ведь подумать только, сам Шнитке - классик живой, а не погнушался. А главное вот эта, ну ты понял...

*в унисон* Таратарара. Таратарарааа... Таратарарааааааа....

*звуки падающей посуды*

М: Но вот с чумой страшно... Как там... Помнишь?

Странные праздники. Что-то меня знобит от этого веселья

К: Еще бы. Знаешь, что мне весь этот эпизод напоминает?

*звуки беличьего фейспалма*

М: Опять культурные связи? Ты в курсе, что ты зануда?

К: Ага. И горжусь. Но ты послушай - это же чистый Бергман. "Седьмая печать". И вот этот контраст свободных людей и мрачного города, подчиненного чуме. Нет, опять же не говорю, что прям цитата, но вот есть что-то...

М: Ну...

К: А главное - вот это соседство комедии и трагедии. Помнишь пляску Орландо после победы над Чумой, а потом он...

*звуки грустного булька*

М: Да вы, Ваше высокоблагородие того... Хотя да... Давай, за Орландо.

*отсутствие чокания*