Технологический бум и кризис кадров: почему Израилю нужно больше инженеров

Израиль сталкивается с острой нехваткой инженеров и разработчиков программного обеспечения. Для поддержания роста высокотехнологичной отрасли стране требуется дополнительно 13 000 специалистов. Этот дефицит угрожает конкурентоспособности Израиля на мировом рынке инноваций.

Фото: depositphotos.com

Мир развивается невероятно быстрыми темпами. По мере развития технологий и повышения высокотехнологичности отраслей спрос на квалифицированных инженеров продолжает расти.

Технологический бум в Израиле —Этот феномен, начавшийся в 1990-х годах и продолжающийся по сей день, стал мировым лидером в сфере высоких технологий.. Он основан на сочетании таких факторов, как государственная поддержка, например, программа Yozma, высокий уровень квалификации рабочей силы и активная экосистема стартапов. Однако в Израиле сталкиваются с проблемами, такими как нехватка квалифицированных кадров.

На конференции министерства алии и интеграции в Тель-Авиве впервые заявлено о резком дефиците квалифицированных кадров в экономике Израиля, включая так называемых "талантов" - работников особо высокой квалификации.

Руководство министерства призвало на конференции глав важнейших отраслей экономики и бизнес-сообщества разработать условия для трудовой интеграции профессиональных кадров.

Заявлено также, что с начала войны 7 октября 2023 года в Израиль прибыли 53.680 новых репатриантов. На каждый вложенный государством шекель Израиль получает 5 шекелей прибыли, сообщил гендиректор министерства Авихай Кахана.

В Израиле острая нехватка учителей

Согласно отчету, нехватка учителей в Израиле резко возросла по сравнению с предыдущим опросом 2018 года. Почти половина участников опроса сообщили о нехватке учителей.

Ключевые факторы технологической документации

Программа Yozma:

В 1993 году была запущена государственная программа Yozma («Инициатива»), которая предлагала иностранным венчурным инвесторам налоговые льготы и даже удвоение инвестиций через фонды, что стало катализатором развития индустрии венчурного капитала в Израиле.

Высококвалифицированная сила: Израиль обладает большим количеством талантливых рабочих специалистов, многие из которых имеют опыт работы в сфере безопасности и разведки. Это способствует развитию технологий глубокого уровня, кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

В Израиле более 1500 технологических компаний, которые стали мировыми лидерами в своих областях.

Инновационная экосистема: Microsoft, Google, Apple, а с ними и десятки других международных компаний открыли свои филиалы и офисы в Израиле. Только в секторе высоких технологий, HighTech, насчитывается 9 200 компаний, 500 из которых — интернациональные. На долю хайтека приходится 53% израильского экспорта и пятая часть ВВП страны.

По данным Центрального статистического бюро Израиля, две трети всех сотрудников НИОКР, специалистов, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, устроены в иностранных компаниях.

В Израиле даже есть собственная Кремниевая долина: она называется «Силикон вади» — סיליקון ואדי.

Основные достижения и направления

«Нация масштабирования»: За последнее десятилетие Израиль превратился из «нации стартапов» в «нацию масштабирования». Количество технологических стартапов, достигших оценки в 1 миллиард долларов («единорогов»), значительно выросло.

Развитие глубоких технологий: Страна является мировым лидером в области «глубоких технологий» (deep tech), инвестируя значительные средства в искусственный интеллект, квантовые вычисления и другие передовые направления.

Экспорт технологических услуг: Экспорт технологических услуг, включая программное обеспечение, значительно вырос, почти учетверившись за период с 2013 по 2024 год.

Признание на мировом уровне: Такие технологические гиганты, как Intel, Microsoft, Apple и Google, открыли в Израиле свои центры исследований и разработок. Международные технологические гиганты имеют большое влияние на израильскую экономику: одна только компания Intel обеспечивает до 10% всего экспорта.

Текущее состояние - Мировой лидер:

Израиль считается мировым центром энергетических технологий, уступая этому показателю только США.

Экономическое значение:

Технологический сектор обеспечивает около пятой части ВВП страны, более половины экспорта и примерно государственных доходов от подоходного четверти налога.

Вызовы и перспективы

Нехватка кадров: Несмотря на успехи, Израиль сталкивается с нехваткой квалифицированных инженеров и разработчиков, что может замедлить темпы роста.

По данным опроса, в котором приняли участие более 40 000 работодателей из 42 стран, 74% компаний по всему миру сталкиваются с проблемами в поиске квалифицированных работников. Десять лет назад этот показатель составлял всего 36%.

Особенно серьезная ситуация сложилась в Израиле. 85% работодателей сообщают о сложностях с заполнением вакансий – это рекордный показатель.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в сфере высоких технологий и IT, где трудности с наймом выросли на 19%. В медицине и биотехнологиях нехватка персонала увеличилась на 7%. В целом, 93% работодателей в этих отраслях испытывают проблемы с поиском сотрудников.

Самыми востребованными навыками остаются IT и работа с данными (26%). Далее следуют инженерия (22%) и маркетинг и продажи (21%). Это отражает продолжающуюся цифровую трансформацию различных индустрий. Наиболее остро нехватку специалистов ощущают крупные и средние компании.

Многие работодатели признают, что традиционные подходы к поиску сотрудников больше не работают. “Израильский рынок труда переживает беспрецедентный дефицит талантов, который затрагивает не только технологические профессии, но и стратегически важные отрасли – здравоохранение, науки о жизни и передовую промышленность”, – отмечает Дрор Литвак, генеральный директор ManpowerGroup Израиль

Профессор Ами Моял, президент колледжа Афека , подчеркивает: "Инженеры — это единственный ресурс, который у нас есть. В Израиле нет природных ресурсов, только человеческий капитал. Инвестиции в рост и качество инженеров обеспечат процветание экономики".

Орен Саги отмечает, что долгосрочный успех Израиля зависит от инвестиций в образование и подготовку инженеров.

"Весь секрет Израиля — это талант. Это главный источник инноваций и успеха", — говорит он.

Читай по теме:

Обзор израильских газет

Перевод с английского

Технологии: "Apple Silicon" Эволюция системы

Apple — особый игрок на рынке высокотехнологичных устройств. В отличие от конкурентов, эта компания сосредоточилась на премиальных продуктах и объединила различные виды гаджетов в уникальную экосистему. Но куда важнее то, что и процессоры для своих устройств Apple уже много лет проектирует сама. Как появились системы на чипе Apple Silicon и во что они эволюционировали к сегодняшнему дню.

Краткая предыстория

Apple была основана в 1976 году. Компания начала бизнес с производства и продажи персональных компьютеров, и он практически сразу пошел в гору. В 1984 году она разработала свою первую ОС с графическим интерфейсом. С тех пор все новые компьютеры Apple стали оснащаться собственным программным обеспечением, но комплектующие для них продолжали закупаться у сторонних производителей.

За всю историю в компьютерах Apple побывали процессоры и платформы от разных производителей. Сначала это были чипы от MOS Technology. В 1984 году их заменили решения от Motorola, а c 1999 года стали использоваться процессоры Power PC. 2006 год принес Apple очередную смену «железа» — с этого момента «сердцами» ее компьютеров стали знаменитые ЦП Intel Core.

Если бы в 2007 году компания не вышла на рынок смартфонов, то вполне вероятно, что процессоры Intel были бы основой ее ПК до сих пор. Но именно это событие подтолкнуло Apple проектировать и развивать собственные системы на чипе (SoC), которые к сегодняшнему дню являются основой всех устройств «яблочной» компании.

Шаг первый: заказ чипов у Samsung

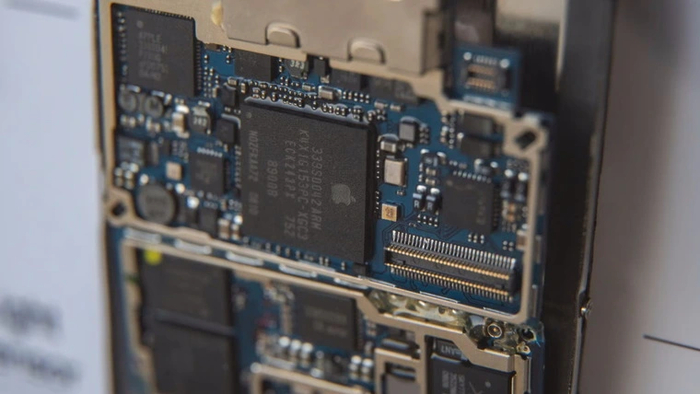

Решение создать свой первый смартфон iPhone для Apple было непростым. Много лет присутствуя на рынке ПК, компания чувствовала себя на нем как рыба в воде. Однако рынок смартфонов для нее все еще был незнакомым и чуждым. Понимая, что для успеха такого технологически продвинутого гаджета нужен мощный процессор, Apple решила обратиться за его созданием к уже опытной в этом плане компании Samsung.

Плодом этого сотрудничества в 2007 году стала система на чипе S3C6400 (S5L8900). Она производилась по техпроцессу 90 нм, имела процессорное ядро ARM11, графический ускоритель PowerVR MBX Lite и встроенный eDRAM-чип оперативной памяти LPDDR на 128 Мб.

Процессор мог работать на частоте до 666 МГц, но его производительности и без этого было с головой. Поэтому для лучшей автономности гаджета Apple решила ограничить ее на отметке в 412 МГц. Чип вышел удачным и через год без изменений перекочевал во вторую модель iPhone с приставкой «3G».

При проектировании iPhone 3GS у Apple уже не было сомнений в том, у кого заказывать SoC, и она вновь обратилась за этим к Samsung.

Новый смартфон получил чип S5PC100 (S5L8920), выполненный по техпроцессу 65 нм. Его «сердцем» стало более производительное ядро ARM Cortex-A8, оснащенное быстрой графикой PowerVR SGX 535 и 256 Мб памяти LPDDR2. Ради увеличения автономности устройства был повторен старый трюк: SoC мог работать на частоте до 833 МГц, но Apple ограничила его планкой в 600 МГц.

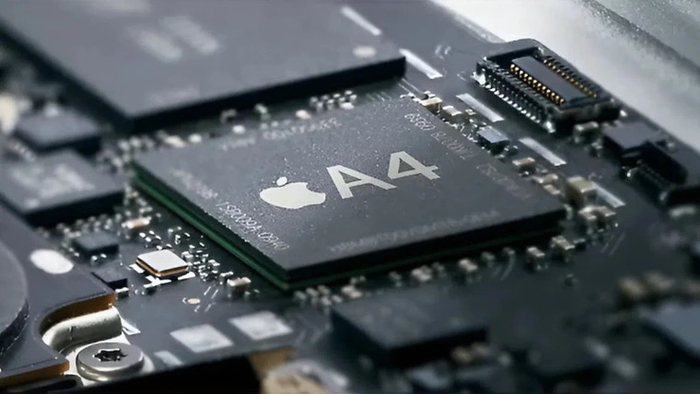

Шаг второй: из заказчика в проектировщика чипов

Набравшись опыта, с 2010 года Apple стала проектировать мобильные чипы сама, у Samsung заказывая лишь их производство. Ее дебютной разработкой стал SoC Apple A4.

Компания не стала «изобретать велосипед»: получив у Samsung доступ к более тонкому техпроцессу 45 нм, она перепроектировала старый SoC от iPhone 3GS под новые технологические нормы. Благодаря этому удалось увеличить частоту работы как графического, так и процессорного ядра — последняя теперь могла достигать 1 ГГц.

Именно на основе A4 Apple выпустила свой дебютный планшет iPad. А спустя некоторое время новый SoC поселился и в iPhone 4. Там его частоту снизили до 800 МГц, но взамен нарастили объем чипа оперативной памяти до 512 Мб.

Не в пример предшественнику, следующий чип A5 стал по-настоящему собственной разработкой Apple. В нем компания объединила два «свежих» ядра ARM Cortex A9 и новую графику PowerVR SGX543 с двумя вычислительными блоками. Техпроцесс производства остался неизменным, поэтому частоты не выросли. Но за счет новых вычислительных архитектур рост производительности оказался внушительным: до двух раз по процессору, и до девяти раз — по графике.

A5 дебютировал в планшете iPad 2, но уже вскоре обосновался и в iPhone 4S. В этот раз оба устройства оснастили 512 Мб ОЗУ, но по частотам чип в смартфоне был снова был «придушен».

В 2012 году для iPad 3 был разработан модифицированный чип A5X — первая модель линейки специально для планшетов. Процессорная часть в нем осталась без изменений, а вот графика и ОЗУ «подросли»: вместо двух блоков PowerVR SGX543 стало использоваться четыре, а шина оперативной памяти была расширена с двух 32-битных каналов до четырех. Оба изменения были вынужденными — новый планшет оснащался экраном с гигантским на тот момент разрешением в 2048х1536 точек, поэтому без кратного ускорения графики невозможно было обеспечить его плавную работу.

Шаг третий: собственные вычислительные ядра

До 2012 года Apple проектировала чипы из ядер, графики и прочих компонентов от сторонних разработчиков. Тем же самым занимались и множество других производителей чипов, кроме Qualcomm. Но компания понимала, что на одной только оптимизации iOS далеко не уедешь, и для отрыва от конкурентов нужно использовать более быстрые решения.

Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2012 году, с запуском iPhone 5. Смартфон получил чип Apple A6, в котором скрывались первые вычислительные ядра собственной разработки — Swift. Сочетая элементы ядер ARM Cortex-A9 и Cortex-A15 на техпроцессе 32 нм, Apple удалось получить энергоэффективное решение, которое оказалось в полтора раза быстрее стандартного Cortex-A9. По сравнению с предшественником, чип A6 обеспечил ускорение вычислений до двух с половиной раз, в том числе за счет роста частоты до 1,3 ГГц.

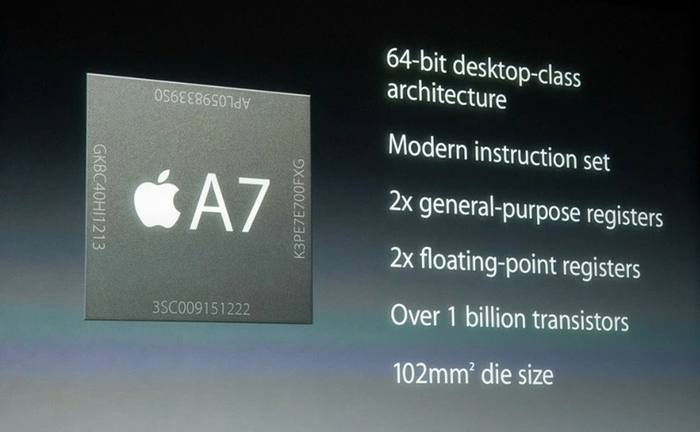

Но гораздо более важным прорывом стало следующее ядро Apple — Cyclone. Оно было разработано с нуля и стало первым ядром для мобильных устройств, в котором появились поддержка 64-битных вычислений и нетипично широкий шестиполосный декодер инструкций. SoC Apple A7, в состав которого вошли два таких ядра, компания назвала своим первым «процессором десктопного класса».

Работая на той же частоте, что и A6, новый чип показал практически двукратный прирост скорости даже в приложениях, еще не оптимизированных под все его особенности. Став основой iPhone 5s и iPad Air, SoC A7 обеспечил им достаточный запас производительности на несколько лет вперед.

Apple взялась за дальнейшую модернизацию своего ядра и в следующих системах на чипе получила не менее впечатляющие результаты. A8 обогнал прошлое поколение на четверть, а чип A9, получивший более широкий восьмиполосный декодер, оторвался от своего предшественника еще на 60–70 %. К тому же именно в A9 Apple впервые внедрила собственный контроллер постоянной памяти. С тех пор все ее SoC оснащаются высокоскоростной постоянной памятью, подключаемой по протоколу NVMe.

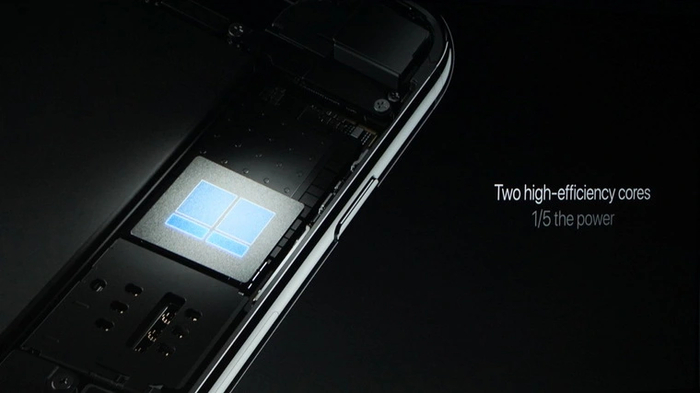

Быстрые ядра Apple уже вряд ли кому-то было догнать, но энергоэффективностью они не блистали. Глядя на производителей других мобильных SoC, к тому времени уже активно использовавших систему bigLITTLE с двумя типами ядер, в 2016 году компания решается применить схожий подход. Новый чип A10 Fusion она впервые оснащает четырьмя ядрами: двумя быстрыми Hurricane и двумя экономичными Zephyr. За счет добавления экономичных ядер скорость многопоточных вычислений выросла на 40 %.

Помимо этого, SoC A10 ознаменовал собой важное для Apple событие. Еще в прошлом поколении чипов она поделила заказы на их производство между тайваньской компанией TSMC и южнокорейской Samsung, а теперь полностью отказалась от услуг последней.

Шаг четвертый: собственное графическое ядро и NPU

Вычислительные ядра у Apple уже были свои, но в качестве графики для чипов она все так же продолжала использовать ГП PowerVR от Imagination Technologies.

Последняя всегда старалась поставлять «яблоку» свои самые актуальные и производительные решения. Так, в чипе A7 первым появился ГП на основе PowerVR Series 6. Именно благодаря ему стал развиваться собственный графический API Apple — Metal. А в SoC A9 дебютировала графика PowerVR Series 7, принесшая iPhone ощутимый рост производительности в играх и поддержку тесселяции.

К 2016 году графика PowerVR постепенно исчезла из SoC других производителей. На ОС Android она была непопулярна, и кроме Apple ни один другой крупный игрок рынке ее уже не использовал. Компания воспользовалась этим, переманив ключевых инженеров Imagination Technologies к себе.

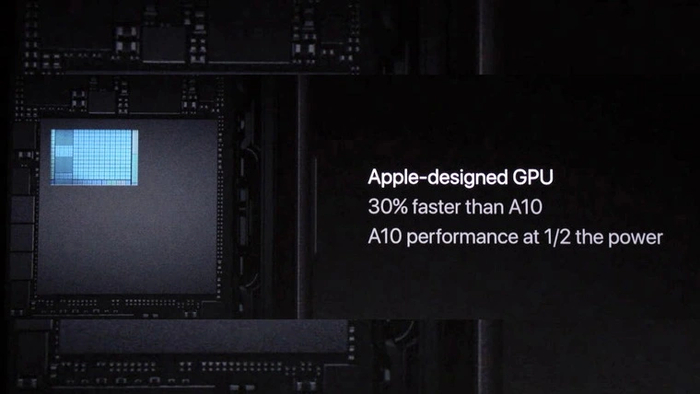

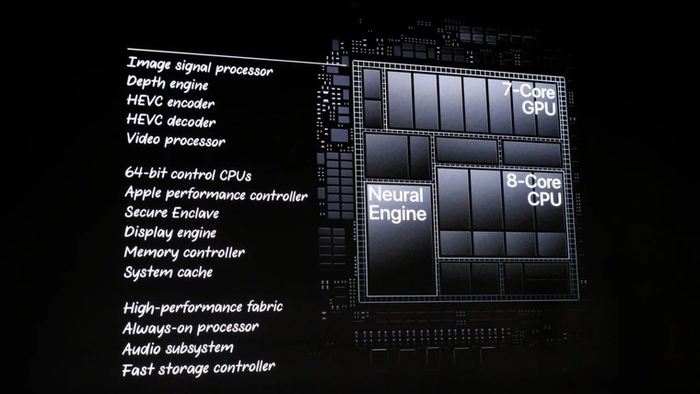

Благодаря этому в 2017 году на свет появился чип A11 Bionic с собственной графикой Apple, получившей незатейливое название «Apple GPU». Помимо графики, еще одним ключевым изменением в нем стало появление собственного нейронного процессора Apple — Neural Engine.

Аналогично PowerVR GT7600 из чипа A10, графика в A11 состояла из 192 универсальных шейдерных процессоров. Однако компания изменила их группировку: если у PowerVR один вычислительный блок (ядро) состоял из 32 шейдеров, то в блоке Apple GPU первого поколения их стало вдвое больше. За счет этого общее количество шейдеров сохранилось, но самих блоков ГП в A11 стало меньше: три против шести. Основной рост производительности же был достигнут за счет применения новой ОЗУ LPDDR4X и заметного роста частоты графического ядра: с 650 МГц в A10 до 1066 МГц в A11.

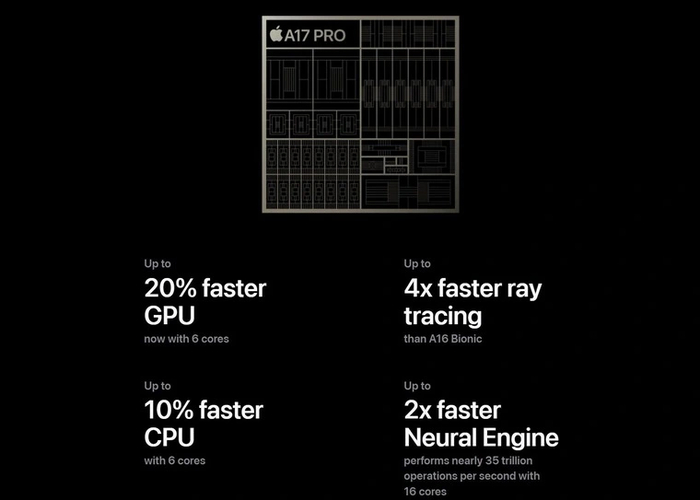

В следующих поколениях SoC Apple понемногу совершенствовала архитектуру графики, планомерно наращивала ее тактовую частоту и количество вычислительных блоков. Так, в A12, A13 и A14 их стало по четыре. Заметные изменения принес чип A15: в нем количество шейдеров на каждый блок было увеличено с 64 до 128, а самих вычислительных блоков стало пять. Ну, а современную главу графики Apple в 2023 году открыл SoC A17 Pro, получивший шесть блоков графики и поддержку аппаратной трассировки лучей.

Финальный шаг: чипы для ПК и ноутбуков

После дебюта ядра Cyclone в 2013 году Apple стала вынашивать идею разработки собственных процессоров для компьютеров Mac. И вскоре застой однопоточной производительности десктопных ЦП сыграл ей на руку. Уже в 2018 году при внутренних тестах компания обнаружила, что ее новые производительные ядра Vortex довольно близки в тестах к ядрам процессоров Intel и AMD.

Однако в чипах A-серии для смартфонов таких ядер было мало — всего два. Компания решила опробовать возможность их увеличения в чипе A12X, ставшего основой для iPad Pro третьего поколения. Новый SoC получил по четыре быстрых и четыре экономичных ядра, а ширина шины памяти и количество блоков графики по сравнению со смартфонным A12 в нем были удвоены. Результат не заставил ждать: прирост производительности лишь немногим не достиг двукратного.

C этим чипом в июне 2020 года Apple представила новый комплект для разработчиков. А уже в ноябре она выпустила первые ноутбуки MacBook на SoC следующего поколения — M1. Компания оснастила его аналогичной конфигурацией, но с более быстрыми ядрами, графикой и оперативной памятью.

Apple изначально спроектировала новый чип с учетом возможностей легкого масштабирования. Поэтому уже через год после успешного запуска M1 свет увидело его дальнейшее продолжение в лице более производительных M1 Pro и M1 Max. А в 2022 году появился самый монструозный M1 Ultra — SoC с 16 производительными ядрами, 64 блоками графики и огромной 1024-битной шиной ОЗУ. Таким образом, с этого момента у Apple появились собственные процессоры для всех своих компьютеров — от базового MacBook Air до мощного Mac Pro.

В июне 2022 года компания выпустила преемника M1 — SoC M2. А спустя год чипы этой линейки полностью вытеснили процессоры Intel из компьютеров Apple. Поэтому к сегодняшнему дню сердцами всех актуальных «яблочных» устройств стали собственные системы на чипе Apple Silicon.

Современные чипы Apple Silicon

В отличие от прочих производителей процессоров и SoC, Apple не разрабатывает широкого ассортимента систем на чипе. Каждый год она выпускает линейки разнообразных устройств на новых производительных чипах, а их предшественники понемногу спускаются в более низкий ценовой сегмент.

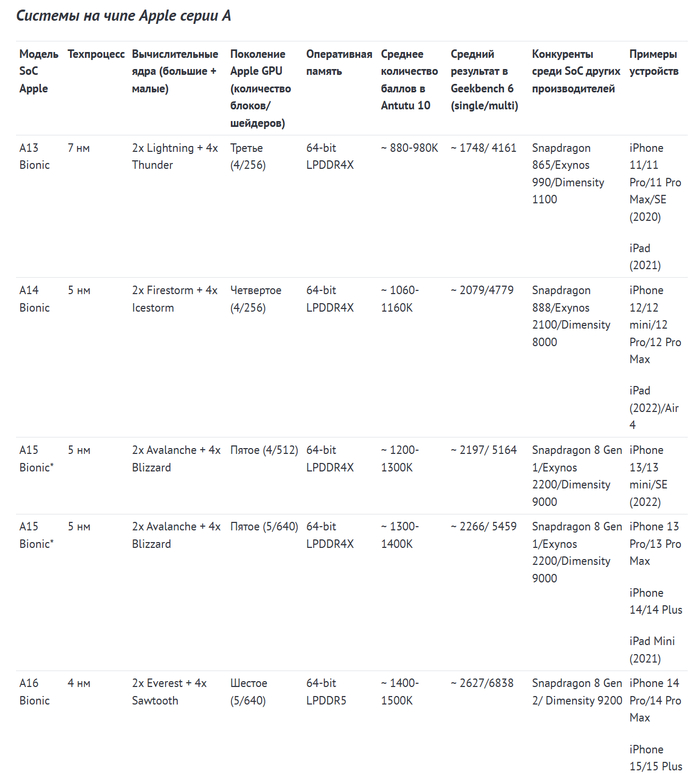

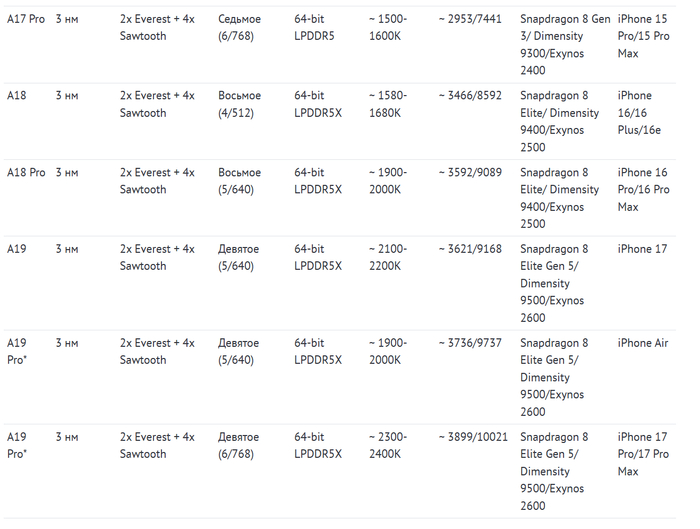

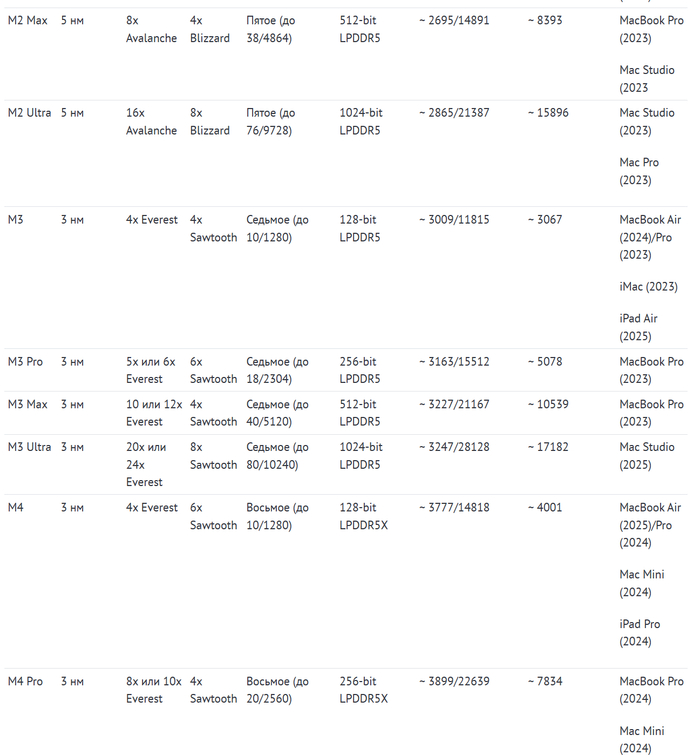

В таблицах ниже можно увидеть основные характеристики и результаты в бенчмарках актуальных систем на чипе Apple.

Стоит помнить, что сравнивать результаты SoC Apple и процессоров других производителей на Android/Windows устройствах можно только для того, чтобы сложить общее представление о их производительности. При схожем количестве баллов те же программы и игры на «яблочных» устройствах (если они там есть) могут работать немного быстрее. Это достигается за счет того, что Apple использует собственные ОС со множеством оптимизаций под свои чипы.

* у чипов A15 и A19 Pro есть две разновидности — с полным и частично отключенным графическим процессором

* в некоторых моделях устройств не все блоки ГП активны

** начиная с поколения M3, у некоторых устройств может использоваться урезанная шина памяти

*** результат для конфигурации с максимальным количество ядер/вычислительных блоков

Помимо мощных SoC для смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК, Apple разрабатывает множество других небольших чипов. Они используются в следующих устройствах компании:

SoC Apple серии S — в умных часах и колонках.

SoC Apple серии H — в беспроводных наушниках.

SoC Apple серии U — чипы широкополосной связи (UWB) в смартфонах, умных колонках и беспроводных наушниках.

SoC Apple серии W — модули беспроводной связи в умных часах.

SoC Apple серии N — модули беспроводной связи в смартфонах.

SoC Apple серии C — сотовые модемы в смартфонах.

Итоги

Apple Silicon — не просто одна из линеек современных систем на чипе, а их целая династия. К сегодняшнему дню эти SoC проникли во все продукты «яблочной» компании, обеспечивая их высокой производительностью и самыми современными функциями.

Apple самостоятельно проектирует ключевые узлы и дизайн своих устройств, снабжая их операционными системами собственной разработки. Такое до сих пор не под силу ни одному из прочих игроков рынка. Но здесь кроются как множество плюсов, так и один жирный минус: закрытость «яблочной» экосистемы вкупе с отсутствием многих программ и игр. Именно поэтому, несмотря на всю свою мощь и оптимизацию, устройства от Apple подойдут не каждому пользователю.

Samsung наконец показала конкурента Apple Vision Pro — и он вдвое дешевле

Встречайте Galaxy XR. Конечно же, на Android.

Это первая гарнитура смешанной реальности Samsung — созданная в сотрудничестве с Qualcomm и Google. Первая отвечает за «мозги» (Snapdragon XR2+ Gen 2), вторая — за ИИ Gemini, который, по словам компании, «видит и слышит мир так же, как пользователь».

Galaxy XR получила micro-OLED-дисплеи с разрешением 3552×3840, частотой обновления до 90 Гц и обзором 109° по горизонтали.

Шесть камер по периметру корпуса следят за движениями рук и головы, а две фронтальные позволяют видеть реальный мир и снимать 3D-фото или видео.

Как и у Vision Pro, питание идёт от внешнего аккумулятора — хватит примерно на 2–2,5 часа.

Внутри — 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, вес — 545 г.

Цена — 1800 долларов.

Почти в два раза дешевле Apple, но с тем же амбициозным заявлением: новая эра XR начинается.

Как думаете, у Samsung получится навязать борьбу Vision Pro?📱

Источник: Pochinka

Продолжение поста «Autonomys AI3 - Вчера это был твой HDD, сегодня — участник Web3»4

Когда твой ИИ наконец-то получит флешку, которую нельзя выдернуть 😄

Короче, ребята, мир потихоньку сходит с ума — теперь даже искусственный интеллект обзаводится своим вечным жёстким диском.

Проект Autonomys (AI3) вчера выдал твит:

«Обратный отсчёт начался! Смотрите в прямом эфире, как @zk_agi интегрирует Auto Drive — постоянное, проверяемое хранилище для ИИ-стека.»

Если перевести с «криптоязыка» на нормальный:

Они подключают систему, где данные искусственного интеллекта (всякие модели, результаты, обучающие наборы и прочее) будут храниться вечно и проверяемо — то есть нельзя будет стереть, подменить или подделать. Всё зашивается в блокчейн.

Проще говоря, теперь если ИИ чему-то научился, его уже не заставишь «забыть» или «подрисовать результаты».

Типа:

— «Ты же вчера говорил другое!»

— «Вот доказательство в блокчейне, вот дата, вот хэш, вот всё!» 🤖

Для простых смертных это значит, что появятся проекты, где информация действительно не исчезает и не редактируется задним числом. Для фермеров (тех, кто хранит данные в сети Autonomys) — шанс подзаработать, потому что хранение ИИ-шных данных — это новый «золотой пласт».

В общем, теперь даже нейросети обзаводятся архивом, который нельзя почистить, как историю браузера.

Интернет становится взрослым, а ИИ — бухгалтером с вечной памятью 😅

22.10.2009 — Релиз Windows 7 [вехи_истории]

😰 После неудачного приёма Windows Vista, Microsoft сделала ставку на скорость, удобство и стабильность — и Windows 7 стала одной из самых любимых операционных систем за всю историю компании.

📊 Интересные факты

• Windows 7 продавалась в шести редакциях, но самыми популярными стали Home Premium и Professional.

• За первые полгода после релиза продано более 100 миллионов копий — абсолютный рекорд того времени.

• Несмотря на появление Windows 10 и 11, миллионы пользователей еще долго продолжали работать на «семёрке».

• Интерфейс Aero Glass стал культовым — прозрачные окна и плавная анимация навсегда остались символом «классической Windows».

«Windows 7 — это Vista, которая наконец работает» — шутили журналисты в 2009 году, и это шутка, с которой Microsoft охотно соглашалась.

⸻

❓ А как долго вы пользовались семеркой?)

![🗓 22.10.2009 — Релиз Windows 7 [вехи_истории]](https://cs16.pikabu.ru/s/2025/10/20/22/uogcjjrb.jpg)