"Добро пожаловать в вечную тьму" или как шумеры построили мораль без обещания рая

Знаете ли вы, что цивилизация, создавшая письменность, математику, колесо и законы, не верила, что после смерти хороших людей ждёт что-то приятное. Вовсе ничего хорошего. Даже если ты был царём, героем или праведником.

Добро пожаловать в мир древних шумеров — первой цивилизации Земли, которая смотрела на загробную жизнь с таким суровым реализмом, что современные экзистенциалисты выглядят на их фоне наивными оптимистами.

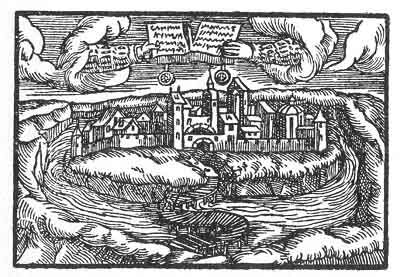

Кур. Самый демократичный (и самый унылый) загробный мир в истории

Шумеры называли загробный мир Кур (или Иркалла) — огромное подземное пространство, куда после смерти попадали абсолютно все без исключения. Не важно, кем ты был при жизни: великим царём Ура, жрецом, героем или последним нищим. Всех ждала одинаковая участь — вечное существование в темноте и пыли.

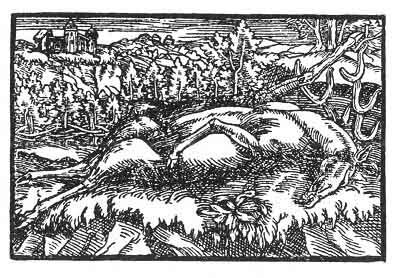

Вот как описывается это место в «Эпосе о Гильгамеше», когда герой Энкиду видит сон о своей будущей смерти. Его ведут в "дом мрака", где обитатели "одеты, как птицы, в одежды из перьев" (то есть в буквальном смысле превратились в тени), где "пыль — их пища, глина — их хлеб". То есть: вы проживаете жизнь, совершаете подвиги, строите храмы — а в итоге вас ждёт вечность поедания пыли в темноте. Мотивация, да?

В шумерской поэме "Смерть Гильгамеша" описание ещё более мрачное: умершие пьют мутную воду, сидят в темноте, и единственное их занятие — тихо существовать как бесплотные тени. Никакого света, никакой радости, никакого общения с богами. Просто вечное небытие в полумраке под землёй.

А где же рай? Его нет. Совсем.

И вот тут начинается самое интересное. У египтян были Поля Иалу — райские луга для праведников. У греков позже появились Елисейские поля для избранных героев. В христианстве, исламе, буддизме — везде есть концепция награды за правильную жизнь.

А у шумеров? Ни-че-го. Вообще ничего.

Существовало ровно два исключения за всю историю мира, и оба они подчёркивают правило. Первый — Зиусудра (в аккадской традиции — Утнапиштим), шумерский Ной, который пережил Великий потоп. Боги даровали ему бессмертие и поселили где-то на краю света, за водами смерти. Второй — это, возможно, некоторые особо приближённые к богам правители, но об их посмертной судьбе данные крайне туманны.

Обратите внимание: Гильгамеш, величайший герой Шумера, царь Урука, на две трети бог — отправляется в опасное путешествие к Утнапиштиму именно потому, что хочет узнать секрет бессмертия. И что он узнаёт? Что бессмертие — это исключительная милость богов, дарованная один-единственный раз, и никто больше его не получит. Даже Гильгамеш, при всей своей силе и божественности, обречён на Кур.

Система без райского пряника - как это вообще работало?

Тут возникает философски важный вопрос: если нет рая и ада, если и праведника, и злодея ждёт одна и та же пыльная темнота — зачем вообще быть хорошим человеком? Современному сознанию это кажется странным, ведь мы привыкли, что религиозная мораль строится на системе "будешь плохим — попадёшь в ад, будешь хорошим — в рай".

Шумеры решили эту задачу иначе. Их мотивация была земной, практичной и, как это ни странно, невероятно эффективной.

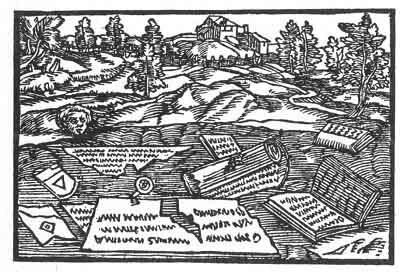

1. Репутация и память потомков

Для шумера самой страшной участью после смерти было не попадание в Кур (туда всё равно попадали все), а забвение. Если о тебе никто не помнит, если не произносят твоё имя, если некому совершать поминальные ритуалы — ты окончательно умираешь.

В «Нисхождении Инанны в подземный мир» богиня оказывается в царстве мёртвых, и её спасение зависит от действий живых. Мёртвые в Куре зависят от живых — им нужны подношения, возлияния, упоминания их имён. Человек, о котором заботятся потомки, существует лучше, чем тот, кого забыли.

Это создавало мощный стимул: живи так, чтобы тебя помнили. Совершай великие дела. Будь справедливым правителем. Заботься о семье, чтобы дети продолжали чтить твою память. Строй храмы, на которых будет написано твоё имя.

2. Важность похоронных ритуалов

В шумерских текстах огромное внимание уделяется правильному погребению. Человек, которого не похоронили должным образом, не просто плохо существует в Куре — его дух может стать опасным для живых.

В части XII «Эпоса о Гильгамеше» (которая, кстати, представляет собой более ранний шумерский текст о Гильгамеше, Энкиду и подземном мире) тень Энкиду возвращается к Гильгамешу и рассказывает ему о состоянии мёртвых. Тот, кто погиб на поле боя и не был погребён, "не находит покоя". Тот, кого никто не оплакивает, "питается объедками, выброшенными на улицу".

Это не метафора — шумеры действительно верили, что состояние покойного в Куре напрямую зависит от действий живых родственников. Поэтому быть хорошим человеком, иметь семью, поддерживать социальные связи было вопросом не абстрактной морали, а вполне конкретного посмертного комфорта (насколько это слово применимо к пыльной темноте).

3. Земные последствия: боги следят за порядком ЗДЕСЬ

Шумерские боги не были всемилостивыми отцами небесными. Они были могущественными, капризными существами, которые создали людей, чтобы те работали на них — возделывали землю, приносили жертвы, поддерживали храмы.

Боги наказывали за преступления не в загробном мире, а прямо сейчас: засухой, наводнением, болезнями, военными поражениями. Справедливость была земной. Если ты обидел соседа, украл, нарушил клятву — жди неприятностей не в Куре, а здесь и сейчас, от людей и богов.

Это формировало чисто прагматичную этику: веди себя правильно, потому что иначе боги накажут тебя уже завтра, а не через 70 лет после смерти.

4. Социальный порядок как выживание

Шумерское общество было сложным и хрупким. Ирригационные каналы требовали коллективного труда и управления. Города нуждались в законах и справедливости. В таких условиях мораль была не абстрактной философией, а технологией выживания.

Если ты царь — твоя задача обеспечить порядок, иначе общество развалится, а твоё имя проклянут. Если ты жрец — твоя задача правильно совершать ритуалы, иначе боги разгневаются. Если ты земледелец — твоя задача работать честно, потому что от этого зависит урожай, а значит, жизнь всех.

Мораль была встроена в саму структуру выживания цивилизации. Не нужен был рай как пряник — достаточно было понимания, что твоё правильное поведение здесь и сейчас определяет, выживешь ли ты, твоя семья и твой город.

Мрачная мудрость - чему нас учат шумеры?

Шумерская модель загробного мира кажется удручающе пессимистичной. Но в ней есть своя суровая честность и неожиданная глубина.

Во-первых, шумеры признавали неизбежность смерти и не пытались её подсластить иллюзиями. В "Эпосе о Гильгамеше" есть знаменитые строки, которые произносит богиня Сидури, хозяйка таверны на краю света: "Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдёшь ты! Когда боги создавали человека, они определили ему смерть, а жизнь оставили в своих руках". Это не депрессивная философия — это призыв ценить настоящее.

Во-вторых, отсутствие рая заставляло шумеров фокусироваться на том, что действительно важно — на земной жизни. Не на абстрактном спасении души, а на конкретных делах: построить дом, вырастить детей, оставить после себя доброе имя, создать что-то ценное для общества.

В-третьих, их система морали доказывает: человечеству не обязательно нужна концепция загробного воздаяния, чтобы выстраивать этику. Достаточно понимания последствий своих действий, уважения к памяти, осознания своей роли в обществе и ценности земной жизни.

Эпилог - пыль и величие

Шумеры исчезли как народ, их язык мёртв, их города погребены под песками Ирака. Их загробный мир, Кур, ожидал их всех без исключения — и царей Ура, и писцов, и простых земледельцев.

И всё же, спустя 4000 лет, мы помним их имена. Мы читаем их эпосы. Мы изучаем их законы. Мы восхищаемся их изобретениями.

Получается, они победили свой Кур самым неожиданным способом — через память человечества. Они построили бессмертие не в небесах, а в культуре, в текстах, в истории.

Может, в этом и была их настоящая мудрость: настоящий рай — это не место, куда ты попадёшь после смерти. Это то, что ты создал при жизни и что переживёт тебя в памяти людей.

Даже если вечность — всего лишь пыль и тьма, дела и имена могут жить вечно.

Использованные источники:

Антология шумерской поэзии «От начала начал» (переводы «Эпоса о Гильгамеше», «Нисхождения Инанны», шумерских гимнов и плачей)

С. Крамер «Шумеры: первая цивилизация на Земле»

Материалы по мифологии Шумера и Аккада

Sonnet 4.5 все это суммировал и написал