Эпоха древних зомбоящиков

Как начиналось телевидение в СССР

В сентябре 1952 года в Красноярске открылся радиозавод, который спустя три года начал первым в Сибири выпускать телевизоры «Авангард» — одну из первых массовых моделей советских телевизоров. В Красноярске тогда велось их «штучное» производство, до ста аппаратов в месяц, но на других телезаводах СССР (например, в Ленинграде) «Авангарды» штамповались тысячами. Их требовалось все больше и больше, и по приказу Партии и Правительства телевизионные заводы росли всюду как грибы. Страна стремительно приобщалась к «голубому экрану».

Конечно, программа передач советского телевидения была идеологически образцово «правильной», и дикторы исправно рассказывали о новых победах социализма. Но по-настоящему власть над умами граждан телевизор в те годы захватить не мог. Почему? Виной всему было ужасное качество — и телевизионных передач, и самих телевизоров, выпускавшихся в Советском Союзе. Никто тогда, кажется, не догадывался, какой силой обладает это изобретение, способное (как мы знаем теперь) с легкостью менять сознание миллионов людей...

Вообще-то даже Геббельс не успел разглядеть в телевизоре его великую зомбосилу, хотя телевидение, как считают многие историки, родилось именно в III Рейхе. Причем — на почте. Да! Именно рейхспочта (еще с конца 20-х годов, то есть со времен Веймарской республики) заведовала в Германии всем радиовещанием, и телевизионные эксперименты начались тоже там. К середине 30-х годов в Берлине уже существовала телестудия с регулярными трансляциями и несколько сотен примитивных телевизоров, которые устанавливали в основном в кафе и в кинотеатрах. По ним даже транслировалось открытие Берлинской Олимпиады в 1936 году. Но телевизоров было мало, стоили они дорого, и Геббельс, которому Гитлер поручил курировать только что возникшее телевидение, быстро в нем разочаровался. Сам Гитлер так ни разу и не появился на телеэкране, хотя все возможности у него для этого были (по крайней мере, до 1943 года, когда союзники разбомбили берлинский телецентр). Ну а потом эстафета в использовании «зомбоящика» в целях тоталитарной пропаганды, конечно, перешла к Сталину — но и он этой возможностью, как ни странно, почти не воспользовался.

Тут вообще много совпадений. Например, в СССР в начале 30-х годов телевидение формально тоже зародилось в ведомстве Наркомата почт и телеграфов, при котором находился Всесоюзный комитет по радиовещанию. И развивалось оно примерно так же, как в Германии и во всем мире. От примитивного «механического» телевидения (об этом мы расскажем чуть дальше) до приборов с электронными кинескопами. К концу жизни Сталина число телевизионных приемников в СССР уже подбиралось к полумиллиону. Но вот что интересно: точно так же, как Гитлер, Сталин ни разу на телеэкране не появился. Почему? Этого не может толком объяснить никто. То ли он боялся, что телевизионная картинка лишит его ореола мифического вождя, то ли опасался, что в телекамере может быть спрятано оружие… Из-за этого была запрещена трансляция парадов на Красной площади (где он присутствовал на трибуне), и «телевизионщиков», снимавших заседания в Большом Кремлевском дворце, заставляли разворачивать телекамеры объективами к стене, когда в зал входил генералиссимус.

Почему тираны былых времен избегали телевидения — загадка. Возможно, они были просто не уверены, что этот магический ящик можно подчинить человеческой воле. Ведь телевидение в первые десятилетия своего существования воспринималось как настоящее чудо. Да, собственно, оно и было чудом, выросшим практически ниоткуда, одновременно в разных странах, на разных континентах. И началось оно с идеи.

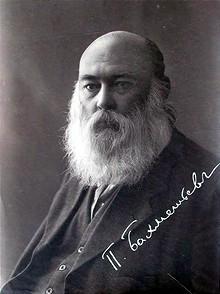

Есть ведь такие идеи, которые, что называется, «носятся в воздухе» и обдумываются сразу сотнями человек по всему миру. С тех пор, как появился телеграф и телефон, позволившие передавать буквы и голос на расстояние, дело стало за изображением. Очень скоро физики научили электрические приборы различать свет и темноту: Уиллоби Смит открыл эффект фотопроводимости селена, а Александр Столетов сделал первый фотоэлемент. С ним и начали колдовать многочисленные изобретатели и теоретики телевидения. Один из них, Порфирий Бахметьев (фигура очень колоритная, сын русского крепостного, сумевший стать профессором Софийского университета) еще в 1880 году сформулировал принципы передачи картинки на расстояние. Он понял, что нужно раскладывать ее на строки и точки, и передавать по пикселям, один за другим.

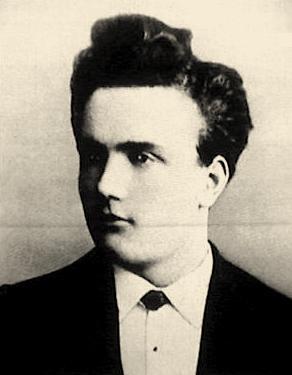

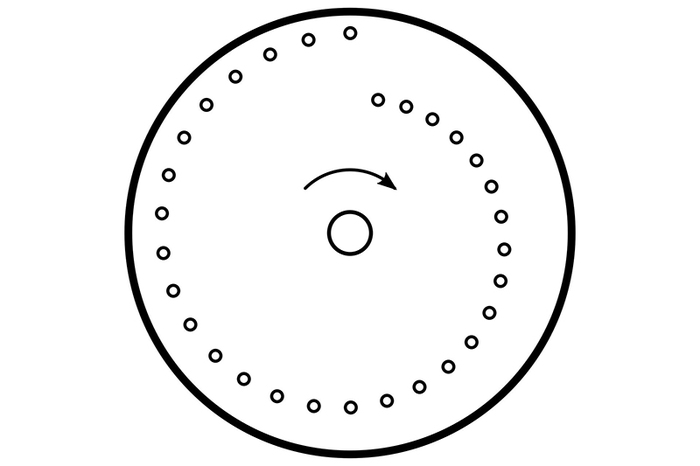

«Фототелеграф» Бахметьева так и остался на бумаге, но путь для телевидения был открыт, потому что идея, если ее один раз сформулировать, начинает сама собой приходить в головы разных людей. Уже в сочельник 1883 года где-то в Восточной Пруссии никому неизвестный польский студент Пауль Нипков, разглядывая коптящую керосинку сквозь дырочки, пробитые иголкой в картоне, сделал великое изобретение. Так называемый «диск Нипкова».

Этот картонный диск, испещренный маленькими, пробитыми по спирали отверстиями, вращался электромотором. С одной стороны на него проецировалось через объектив изображение, с другой стоял фотоэлемент. И получалось, что дырочки в картоне раскладывают изображение на строки, которые можно электрическими импульсами передавать в другой прибор. В нем мерцала лампочка, и крутился точно такой же диск, «восстанавливавший» изображение для зрителя. Просто и гениально!

Но, как многие гениальные изобретения, «диск Нипкова» опередил свое время. Хотя изобретатель запатентовал его в Берлине в 1885 году, подходящих фотоэлементов и лампочек тогда не существовало. А еще нужны были усилители сигнала — об этом электротехника в те времена даже не мечтала. Потому сам Нипков быстро забыл о своем изобретении, а его патент был отозван спустя 15 лет — «за отсутствием интереса».

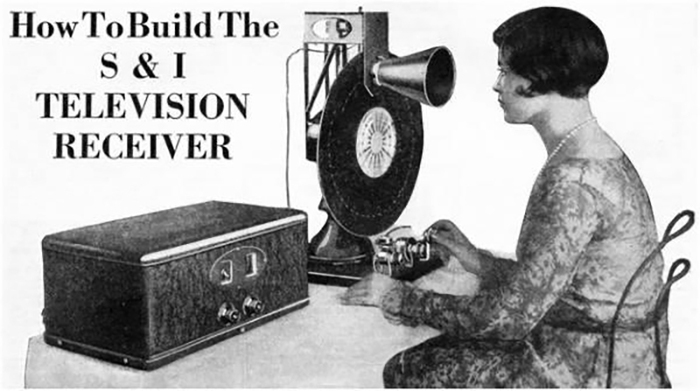

Хотя на самом деле интерес имелся, да еще какой! Надо было только подождать какие-то 40 лет. В 1925 году шотландский инженер Джон Бэрд наконец построил первую механическую телевизионную систему, способную передавать движущиеся изображения. И основана она была именно на диске Нипкова! Уже в 1929 году BBC начала регулярные телепередачи «по системе Бэрда», а в Америке компания Western Television выпустила в продажу первые телевизоры (вернее, приставки с диском Нипкова, которые надо было подключать к обычным радиоприемникам). Конечно, изображение, которое они давали, было очень нечетким (всего 45 строк, какая уж там четкость), и величиной всего с почтовую марку. Зато и стоили они каких-то 100 долларов.

Сам Нипков дожил до момента своего триумфа, и успел в 1928 году увидеть, как работает телевизор на основе его диска и его — увы — просроченного патента. Ни копейки он за свое изобретение не получил. Зато триумф этот, пусть не слишком долгий (механические системы телевидения были популярны лет пять или шесть) стал поистине всепланетным. Устройства с «диском Нипкова» оказались столь просты, что сделать их мог практически любой радиолюбитель. При этом для маленьких и нечетких изображений не требовалось высокой плотности передачи информации. Их можно было передавать как речь или музыку, на средних или коротких волнах (которые, как известно, легко распространяются на сотни и тысячи километров). Чем почти сразу и занялись экспериментальные телестудии во всем мире. И в Германии, и, разумеется, в СССР тоже.

Кстати, в СССР с самого начала использовался «немецкий стандарт» для передачи телесигнала. 30 строк и 12,5 кадров в секунду — такие, прямо скажем, довольно ничтожные параметры имели телевизоры с «диском Нипкова», родившиеся в недрах Рейхспочты. А первые советские телевизоры-приставки «Б-2» (которых с 1933 по 1936 годы изготовили более 3000 штук) были, в сущности, их точными копиями. Правда, еще много тысяч самодельных телевизоров «наклепали» советские радиолюбители по разным городам и весям. Схемы публиковались в журнале «Радиолюбитель», и повторить их мог любой рукастый пионер, если вдруг чудом находил нужные детали. Эти телеприставки подключались к приемникам, настроенным на частоту телецентра, и в особые часы, отведенные для радиопередач, показывали маленькие движущиеся картинки с дикторами или музыкантами. Правда, чтобы принимать при этом звук, требовался еще один радиоприемник. Но зато можно было, затаив дыхание, «поймать» мутное, едва различимое изображение — и впервые услышать волшебные по тем временам слова: «говорит и показывает Москва!».

Показывала она не то чтобы часто и охотно. О телепередачах, как о всенародном испытании, население оповещалось заранее в газетах. 29 апреля 1931 года «Правда», например, писала: «Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача телевидения (дальновидения) по радио. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 будет передаваться изображение живого лица и фотографии». А уже спустя 3 года в газете печаталось расписание передач, и радиостанция ВЦСПС (что бы ни значила эта советская аббревиатура) давала гражданам по полчаса насладиться чудесами механического телевидения 12 раз в месяц. В первом телевизионном меню СССР были небольшие фильмы, короткие импровизированные телеспектакли, а порой и концерты симфонической музыки. Причем, используя огромные антенны, эти программы могли принимать хоть в Сибири, хоть в Средней Азии. Всюду теперь доходил не только голос, но и «картинка» из столицы первого коммунистического государства. Казалось бы, вот оно, светлое будущее!

Многие энтузиасты даже требовали, чтобы механическое телевидение шло дальше — и предлагали уже проекты видеозаписи. Так, один из корреспондентов журнала «Радиофронт» писал в 1936 году: «Если мы телепередачу запишем на обычную пластинку, а потом через адаптер и усилитель воспроизведем ее, то подключенный на выходе усилителя телевизор покажет записанное изображение. И такая телепластинка позволит в любое время, независимо от расписания телепередач, показать какой-либо аудитории то, что может дать телевидение». Увы, в СССР его призыв так и остался не услышанным, зато в Англии такую попытку и правда в 1934 году предприняли. Получилось плохо, хотя посмотреть на это спустя 90 лет все равно довольно интересно.

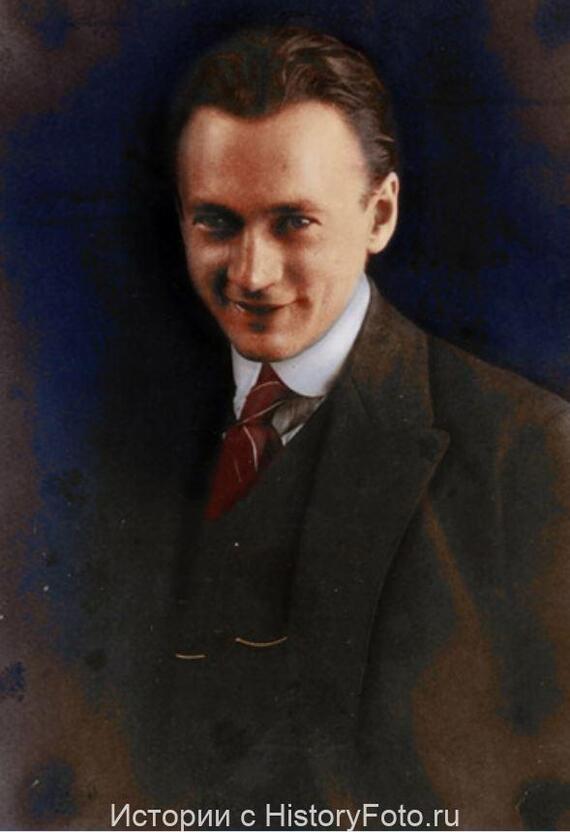

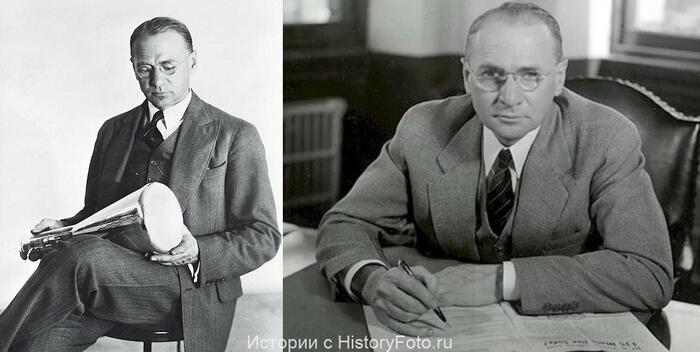

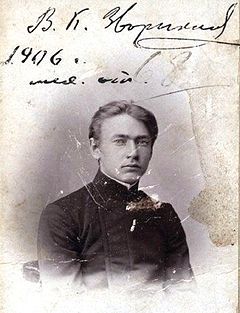

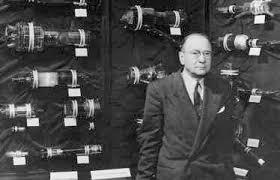

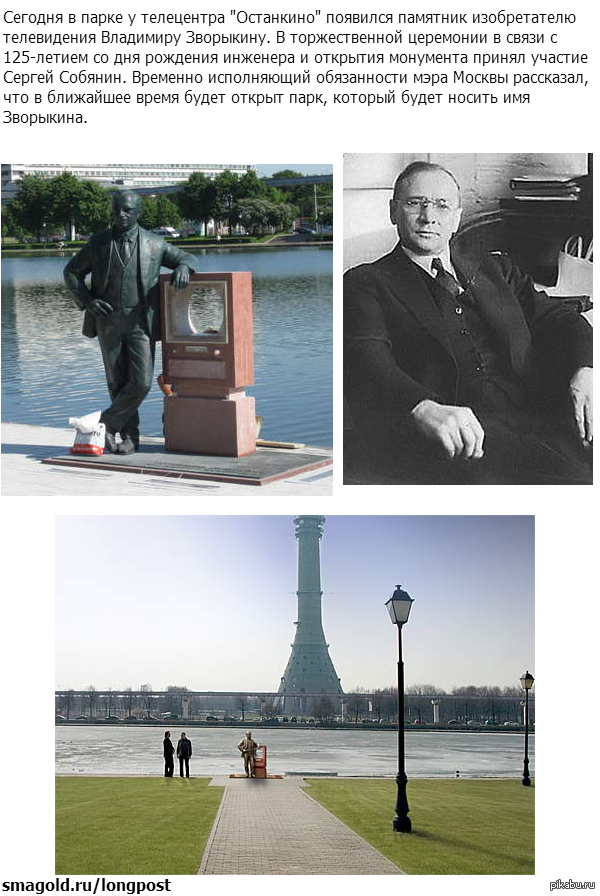

Но очень скоро оказалось, что Советскому Союзу опять надо догонять Европу и Америку. Уже в 1936 году немцы перешли на более прогрессивные телевизоры с электронным кинескопом, который показывал прямо-таки кристально чистую картинку с разрешением в 400 строк. Их не нужно было ни к чему подключать, в них ничего не жужжало, и не надо было регулировать скорость вращения диска. Включай и смотри. Короче, это были уже вполне типичные, знакомые нам телевизоры. Они, как и электронные телекамеры с «иконоскопами» для телестудий, основывались на разработках замечательного русского инженера Владимира Зворыкина, занимавшегося в колчаковской армии организацией радиосвязи, и бежавшего в 1919 году из России в США. В Америке к середине 30-х годов телевизоры, разработанные по его системе, уже производились тысячами, а Зворыкин из бедного изгнанника превратился в топ-менеджера фирмы RCA («Радио корпорейшн оф Америка»). Именно в этом качестве он посетил в начале 30-х годов СССР в рамках «турне» по странам Европы, где заключал контракты на поставку своего изобретения.

Вообще-то в 1918 году большевики Зворыкина чуть было не расстреляли. Спасся он тогда буквально чудом. Но теперь все было иначе: он жил в лучших «интуристовских» гостиницах, ездил по Москве в шикарных автомобилях, и даже почти не ощущал на себе слежку агентов НКВД (которая, конечно, все равно была). Телевидение нужно было всем, ради этого можно было и потерпеть «антисоветский элемент».

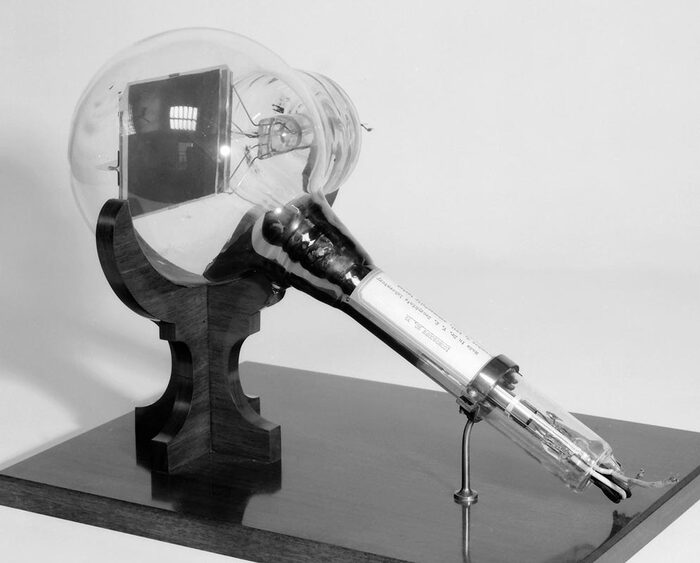

На этой фотографии Владимир Зворыкин, уже будучи в США, демонстрирует принцип работы электронного телевидения. Фото: Смитсоновский институт

Именно благодаря Зворыкину и фирме RCA в СССР и появилось электронное телевидение. В начале 1937 года на Шаболовке, рядом со знаменитой шуховской башней, по контракту с RCA был оборудован телецентр, и вскоре он начал регулярные передачи. Уже на ультра-коротких волнах, которые далеко не распространяются (потому башня как раз пригодилась — хотя бы большую часть Москвы телевещание покрывало). Телекамеры были американскими, и первые телевизоры — тоже. Однако уже в 1938 году в Москве наладили выпуск «своего» телевизора под названием ТК-1. «Своего» — именно в кавычках, потому что эта массивная увенчанная зеркалом тумба, в которой вертикально располагался длинный кинескоп, была как две капли воды похожа и на американские телевизоры, которые выпускала RCA, и на «народный телевизор», который начал было штамповать Третий Рейх (Зворыкин успел побывать и там).

Аппарат этот был невероятно дорогой, со сложной схемотехникой (в нем использовалось целых 33 радиолампы). А уж его настройка требовала по меньшей мере высшего образования в области физики — чтобы добиться устойчивой работы аппарата, крутить и подкручивать нужно было 14 ручек. Но главным недостатком ТК-1 был крайне короткий срок службы кинескопа — всего 600 часов. По существу, едва успев настроить этот телевизор, его уже можно было выбрасывать на помойку. Тем не менее, несколько сотен этих аппаратов было выпущено, и один установлен в апартаментах Сталина, поэтому передачи на Шаболовке теперь не прерывались ни на день. Кто ж знает, когда вождь потребует телесеанса!

И, надо сказать, телевизор Сталину в целом нравился. Он распорядился продолжить работы, чтобы сделать «наш, исключительно советский аппарат — недорогой, надежный и с отличными характеристиками». Любой инженер знает, что из этих трех требований совместить можно в лучшем случае только два, но с вождями не спорят, и, скорее всего, кому-то уже светило 10 лет без права переписки за саботаж «советского телевизора». Но тут началась война, и о телевидении пришлось на время забыть.

Вспомнили о нем сразу после победы, когда советские солдаты бродили по развалинам берлинского телецентра. Ничего вывезти оттуда не удалось — все оборудование погибло под бомбами союзников. Но осталось кое-что получше: люди. Некоторое количество немецких инженеров на пару-тройку лет перекочевало в подмосковное Фрязино, где для них сделали «шарашку» — и там они совместно с советскими спецами разрабатывали новейшие телевизионные стандарты и конструировали аппаратуру. К тому же, с немецких и чешских телезаводов удалось вывезти образцы новых моделей телевизоров III Рейха (несмотря на войну, работы над ними велись до последнего дня). Так что теперь советским конструкторам было на что опереться.

Благодаря всему этому в 1949 году произошло рождение двух советских чудес: одного из самых передовых телевизионных стандартов высокой четкости (625 строк, 25 кадров в секунду) и легендарного телевизионного приемника «КВН-49», ставшего первым массовым телевизором в СССР. За следующие 13 лет он был выпущен на разных радиозаводах тиражом более двух с половиной миллионов экземпляров, и настолько известен, что подробно рассказывать о нем, наверное, не имеет смысла. Все когда-то видели этот деревянный ящик с экраном размером с почтовую открытку, принимавший три телевизионных канала.

Да, телевизор КВН (названный по фамилиям своих конструкторов — Кенигсон, Варшавский, Николаевский) был в своем роде шедевром экономной инженерии. В нем имелось лишь 16 радиоламп, и минимум других радиодеталей. И да, он был рассчитан на новейший телевизионный стандарт (хотя первые КВН еще делали под старую «американскую» 400-строчную развертку, поскольку в телестудиях использовались еще довоенные телекамеры Зворыкина). Так что два из требований Сталина, считай, были выполнены. Но вот третье, про надежность… С этим дело обстояло из рук вон плохо.

Качество пайки во всех без исключения советских телевизорах никуда не годилось. Припой «сыпался», радиодетали норовили самопроизвольно отвалиться, провода болтались и замыкались между собой. Но особенно страдал от производственного брака этот первый телевизор. Поэтому в народе укоренилась другая расшифровка названия КВН: «Купил, Включил, Не работает». Примерно так и происходило чуть не в половине случаев. Впрочем, когда ему на смену пришел «Авангард» (с экраном чуть побольше, чем у КВН — уже не «открытка», а «книжка»), лучше не стало. Гарантийные сервисы не справлялись с ремонтом отказавших аппаратов, и простым гражданам приходилось самим учиться читать электрические схемы и брать в руки паяльники...

Но человек ко всему привыкает — и очень скоро владельцы советских телевизоров обнаружили, что барахлящие аппараты можно «починить» точным ударом по корпусу. Надо только знать места и бить с надлежащей силой. Что там происходило в их недрах, какие провода переставали замыкаться, какие конденсаторы возвращались к нужной емкости, одному богу известно. Однако это помогало — и потому в двух или трех поколениях советских телезрителей выработался своего рода условный рефлекс. Если что-то неправильно работает — надо это хорошенько стукнуть! Даже сегодня человека, имевшего когда-то дело с советским телевизором, легко узнать по этому рефлексу. Он пытается постучать по любому прибору, чтобы возвратить его к жизни. И самое удивительное, что порой это действительно помогает.

А в советское время битье телевизора помогало почти в ста процентах случаев. Когда вечером люди приходили с работы, по всем городам и весям раздавались звонкие оплеухи или глухие удары по полированным корпусам — так, что, кажется «говорящие головы» дикторов подпрыгивали внутри кинескопов. Может быть, это и было главной причиной, по которой Сталин не хотел, чтобы его показывали на телевизионном экране…

Но если серьезно, то провал советских пропагандистов с телевидением объясняется просто. Оно, как и все, созданное Советской властью, оказалось безнадежно скучным. Редкие интересные фильмы и передачи нужно было искать в бездарном потоке каких-нибудь «Ленинских университетов миллионов», «Международных панорам» и прочего пропагандистского официоза. По известной формуле Геббельса (которую он вывел в начале войны для радио) в передачах, чтобы они эффективно действовали на слушателей, должно быть 75 процентов развлекательной составляющей — и только 25 процентов пропаганды. В советском телевидении все было как минимум наоборот.

Зато оно было тогда в авангарде. В телевизоре «Авангард», из которого сыпался припой.