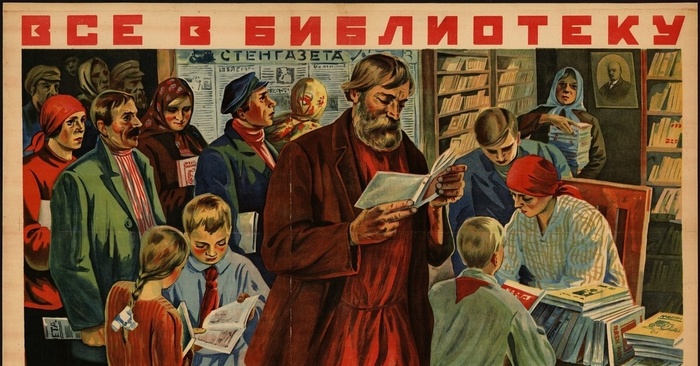

В СССР под «культурой» понимали субкультуру творческой интеллигенции

СССР под собственно «культурой» понимали субкультуру творческой интеллигенции.

Очевидно. Кто платит, тот и музыку заказывает. Со времён Октябрьской революции богема имела неоспоримое влияние на власть, что и постулировало финансирование данной субкультуры.

Которая была бесспорно качественна и чудо как хороша. Но! Ведь нельзя же утверждать, что она лучше и достойней, скажем, субкультуры канадских эскимосов или калифорнийских рэпперов. Не говоря уже о конфессиональных субкультурах.

Судьи-то кто? Статистически у помянутых интеллигентов фанатов меньше, чем у слушателей батлов. И коль скоро мы решили жить по противоестественным лекалам демократии, не будем забывать её, демократии, дефиницию: власть большинства, народовластие (от греческих dеmos - народ и kratos – власть).

Примадонна отечественной попсы Алла Пугачёва не имела в СССР и десятой доли эфирного времени, которое жертвовались камерным концертам. Хотя количество эфиров, по логике вещей, должно быть обратно пропорционально нотному качеству. И в эпоху рыночных отношений спасать культуру бессмысленно. Если речь не о масс-культе.

А у интеллигенции свои, отличные от электората представления о прекрасном. Именно поэтому на Гостелерадио СССР безраздельно доминировала симфоническая музыка, в то время как покорный зритель полуподпольно внимал на кухнях проникновенному пре-рэпу Владимира Семёновича Высоцкого.

В кинотеатрах демонстрировали ладно сработанные гламуризированные полотна, фанфарно трактующие события Второй мировой, а рекорды домашних видео-просмотров била «Греческая смоковница» (и прочая постельная развлекуха).

Не было и нет смысла полемизировать, пытаясь понять, что «полезней для подрастающего поколения» или «культурней» – Чайковский или Окуджава? Абсурд. Jedem den Seinen. Одно с другим прекрасно уживается. В полной гармонии.

Поэтому ТЭФИ и прочие премии будут вручаться в соответствии с «правящей системой координат», а термин «фестивальное кино» – как и во всем мире – будет антонимом кино популярному. Так что ныне всё просто стало на свои места.

Настя Ивлеева не нравится вам? Призыв лелеять «разумное, доброе, вечное» в нынешнем контексте есть просто глас вопиющего в пустыне. Снявши голову, по волосам не плачут. И без того неоправданно долго в России поэт был больше, чем поэт, а писатели числились инженерами душ человеческих. Совокупность норм и ценностей отечественной творческой интеллигенции более не смеет претендовать на звание «Культуры как таковой». А утратив властную крышу, субкультура интеллигенции не может рассчитывать на то, что будет массовой. Независимого от моего или вашего к этому персонального отношения.

Массовой будет другое. «Холоп-2». «Поющие трусы» © разных мастей. Биг-мак. Это не значит, что у нашей творческой интеллигенции нет шансов на реванш. Субкультура хиппи в свое время стала доминирующей в США. Однако мы живем в стране, где элита безнадежно люмпенизирована… Свадьбу Ксении Собчак с Константином Богомоловым видели? Речь пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова не этом масштабном торжестве слышали? Вопросы есть?

Рейтинговая ТВ-продукция (речь не только об отечественном ТВ) мне не по нраву.

И никому из моих знакомых (среди коих, между прочим, есть руководители да совладельцы теле-каналов) тоже не мила.

Ну и? Против лома массового спроса нет приема насаждения того, что отвечало бы Критериям.

Бесспорным, конечно, представляется тезис Швыдкого и всех прочих о необходимости дотаций. Только вопрос (риторический вполне) в том, кто будем вельможно определять – кого и в каких объемах спонсировать? Чья это прерогатива – отличать «сумбур» от музыки.

Почему в СССР строили дома с толщиной стен 65 см. Пять неочевидных причин

Толщина стены в 65 сантиметров — это вам не плёнка на окне.

Это не просто инженерное решение. Это след холодной войны, страх перед радиацией, попытка совместить жилое пространство с потенциальным укрытием. Толстые стены советских домов — загадка, в которой кирпичи рассказывают про технологии, стандарты и паранойю эпохи. И, как ни странно, всё это до сих пор работает.

«Вам бы такие стены — и никакой тёщи не слышно».

Сталинка. Просторная комната, высокие потолки и… стена, толще вашего смартфона раз в двадцать. Кто жил в таком доме — знает: летом прохладно, зимой тепло, а соседей не слышно даже если они поют «Мурку» под баян.

Дом из сталинского кирпича — это как холодильник «ЗиЛ»: стоит дорого, очень массивный и в случае чего — можешь укрыться в нём от мировой войны и от участкового.

Но вы возможно думали, что такие стены делали исключительно ради тепла? Мол, морозы в стране лютые, вот и клали по два с половиной кирпича в толщину. Ан нет. Это только верхушка ледяной глыбы. А под ней скрывается… ядерная война и инженерная смекалка.

Ядерная тревога, кирпич наготове.

1950-е. Мир дрожит от ядерного тремора. СССР и США обмениваются не улыбками, а ракетами в чертежах. И советские архитекторы это понимают: дом — это уже не просто крыша над головой, а потенциальное укрытие от конца света.

Советские архитекторы такие:

— «А вдруг рванёт?»

И строят дом не как здание, а как максимальный уровень сложности для радиации.

Поэтому в стройку закладывают не только кирпич, но и идею: если рванёт — толстая стена спасёт. Не от прямого попадания, конечно, но от радиоактивной пыли и ударной волны — вполне. Серьёзно, 65 сантиметров кирпича гасят гамма-излучение в разы. А если спрятаться в подвал — эффект доходит до 1000-кратного снижения. Почти как нажать на «мут» для всей окружающей радиации.

Комфорт по-советски: и тишина, и крепость.

Помимо радиации, в сталинках гасили и другой раздражающий фон — шум соседей. Толстые кирпичные стены не пропускали не только холод, но и крики детей сверху, и зычный голос дяди Пети из квартиры 12, который обсуждал политику со стенкой.

В отличие от панельных «звоночков», где можно участвовать в семейных ссорах через стену, сталинки держали интригу. Там даже ссора в соседней комнате шла в приватном режиме.

Почему нельзя было сделать тоньше, полегче, поэкономнее?

Во-первых, технологий тогда не хватало: ни современных утеплителей, ни тонкого, но прочного бетона. Чтобы здание стояло долго и не скукожилось от первого же осадка — нужна была массивность. И да, кирпич — это не пластик, он не про «тоньше и легче». Он про «мне бы ещё сотню лет простоять, и нормально».

А во-вторых, чем толще стена — тем больше пролёт между опорами. А значит — просторнее квартиры. Вы удивитесь, но советская архитектура середины XX века — это не только про унылые коробки. Это ещё и про попытку построить комфортное жильё на века. Пусть и с окнами в подъезд.

Была ещё одна причина. Очень простая. Кирпич стандартный. Заводы производили его по шаблону. А из стандартного кирпича проще всего делать стену именно в 2,5 кирпича — ни больше, ни меньше. Так и пошло: стандартизация. На стройке не до красоты — надо быстро, много и так, чтобы ещё при ядерной зиме стояло.

Инженеры шутят: Почему 2,5 кирпича? Потому что ГОСТ. А ГОСТ в СССР — это как мать в деревне: спорить бесполезно, просто делай, как велено.

Поэтому толщина наружных стен в 65 см характерна не только для сталинских домов. Такие стены встречались и в других типах советских зданий, особенно в кирпичных домах, построенных до массового перехода на панельные технологии.

Ну а теперь, как раз переходим к ним.

Новые панельки. Угадайте, что стало хуже?

Всё меняется. Пришли 70-е, потом 80-е. Строить нужно было быстрее, дешевле, проще. Толщина стен резко упала в два раза.

Переход от сталинок к панелькам — это как с «Мерседеса» пересесть на табуретку: и вроде посидел немного, но что-то в позвоночнике сломалось.

Толстые стены стали роскошью. На смену кирпичу пришли панели, а вместе с ними — промозглые углы, слышимость как на барахолке в 90-е и холодный сквозняк в спальне даже при закрытом окне.

Толщина стены упала до 20 сантиметров. Это уже не дом-крепость, а так — коробка из-под телевизора. А вы удивляетесь, почему в старом фонде уютней.

И вот мы подходим к главному. Толщина стены в 65 см — это не прихоть и не глупость. Это была смесь готовности защитить себя перед сильным врагом, инженерии и советской практичности. Стена — как бронежилет на случай того, чего, к счастью, не случилось. Она защищала от холода, от звука,.от взрыва, от страха.

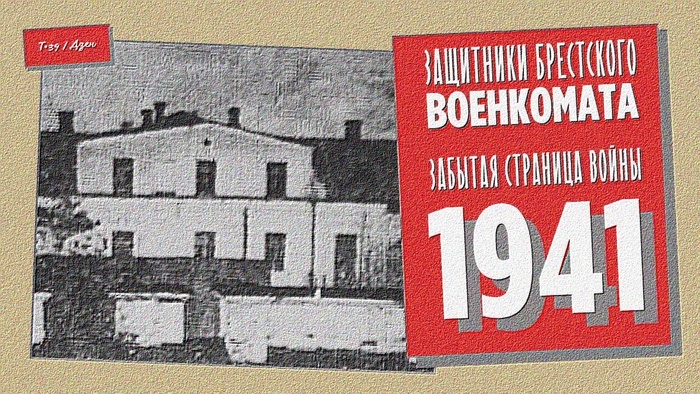

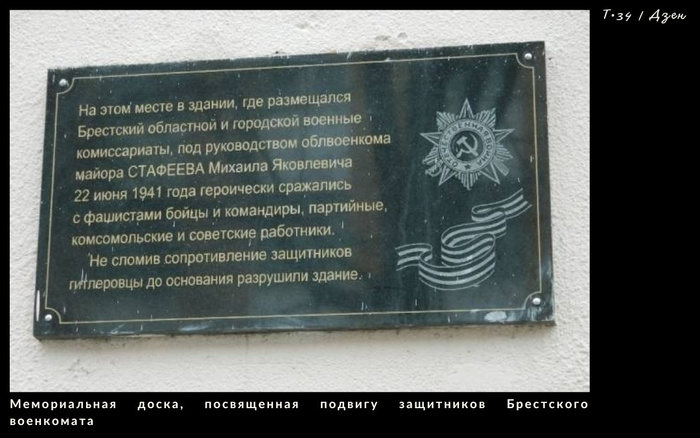

Неизвестная оборона Бреста. Забытые страницы

Всем известен подвиг крепости Брест. Имеющей звание Героя.

Мало кому известен подвиг самого города Брест. Он остался в тени героической своей дочери , крепости Брест .

22 июня 1941 года — одна из самых страшных дат в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война, и уже с первых минут враг столкнулся с невероятным сопротивлением советских людей. Одним из таких примеров мужества стала оборона Брестского областного военкомата.

Этот бой до сих пор хранит много вопросов, и даже спустя десятилетия историки и очевидцы спорят о деталях того боя. Только одно остаётся бесспорным: защитники военкомата, несмотря на превосходство врага, сражались до последнего, став символом стойкости и героизма.

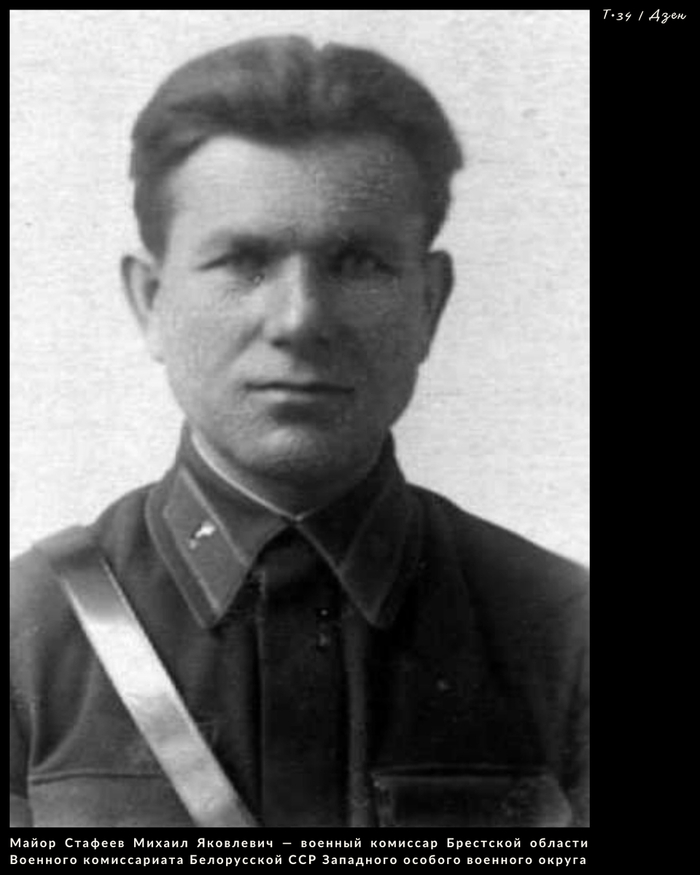

Оборона Брестского военкомата 22 июня 1941 года до сих пор полна загадок. Одна из главных — почему здание по улице Дзержинского, 19, не сохранилось? Согласно советскому справочнику «Брест» (1987 год), здание было разрушено гитлеровцами до основания уже к вечеру 22 июня. Однако другие источники, включая воспоминания старожилов, утверждают, что здание военкомата было уничтожено только в 1944 году. Точное число погибших защитников также остаётся неизвестным.Брестский областной и городской военкомат располагался в двухэтажном кирпичном здании с массивными железными воротами. Начальником военкомата был майор Михаил Яковлевич Стафеев. Один из сотрудников, старший политрук(соответствует капитану РККА) Самуил Львович Ушеров, оставил подробные воспоминания о событиях того дня.

Майор Михаил Яковлевич Стафеев. Начальник военкомата.

Перед рассветом 22 июня началась артиллерийская канонада. Ушеров, услышав стук в дверь, узнал голос майора Стафеева, который приказал всем срочно прибыть в военкомат. Уже через 20 минут после начала обстрела сотрудники военкомата, как военные, так и гражданские, были на месте. Вскоре к зданию начали стекаться жёны и дети военнослужащих, а также военнообязанные запаса, которые просили оружие. В распоряжении защитников было лишь 20 карабинов и винтовок, несколько автоматов и небольшой запас патронов. Дополнительное оружие удалось получить из областного управления милиции и штаба погранотряда. Все попытки связаться с вышестоящими инстанциями оказались безуспешными. Штабы 6-й и 42-й дивизий, а также Обком партии уже эвакуировались( в спешке оставив множество секретных документов). Стало ясно, что началась настоящая война. В городе царил хаос: диверсанты стреляли из чердаков и балконов, уголовники, выпущенные из тюрьмы диверсантами, а по слухам родственниками= охрана ушла на вокзал и эвакуировалась, грабили магазины и квартиры.

Защитники военкомата решили эвакуировать семьи и важные документы. Инженер-автомеханик М. Я. Модарский смог завести грузовик, на котором вывезли 18 женщин и детей. Однако машина не вернулась обратно. Тем временем политрук запаса, заместитель директора молочного завода, принёс два бидона мороженого, чтобы накормить плачущих детей.

К 7 часам утра к зданию военкомата подошёл отряд немцев. Защитники встретили их ружейно-пулемётным огнём. Немцы, залёгшие под обстрелом, вскоре повторили атаку. Майор Стафеев, раненный в самом начале боя, продолжал руководить обороной. Несмотря на превосходство врага в живой силе и вооружении, защитники смогли отбить несколько атак. Гитлеровцы попытались проникнуть в здание через окна второго этажа, используя пожарную лестницу, но были отбиты прицельным огнём.

Однако вскоре противник подтянул артиллерийское орудие и начал методично обстреливать здание. Под обломками рухнувших стен погибли многие защитники. Пулемёт вышел из строя, закончились боеприпасы. Майор Стафеев, получивший второе тяжёлое ранение, сохранял выдержку и продолжал руководить обороной. По не понятной причине - немцы прекратили обстрел и отошли. Защитники решили воспользоваться передышкой и попытаться прорваться из окружения. Раненых вынесли во двор, но при попытке перелезть через забор на улицу Советских пограничников на них напали немцы.Которые попросту оставили засаду , провоцируя своим псевдо- уходом защитников на прорыв. Раненых расстреляли на месте. Среди погибших был и майор Стафеев.

Детали тех событий до сих пор остаются неизвестными. Было ли здание разрушено авиацией, танками или артиллерией? Сколько именно человек погибло в том бою? Эти вопросы, возможно, так и останутся без ответа. Но одно ясно точно: имена защитников военкомата заслуживают вечной памяти и благодарности потомков. Военные и гражданские. Коммунисты и беспартийные . Мужчины, женщины, дети .

Не полный список тех, кто сражался в тот день:

Майор Михаил Яковлевич Стафеев – областной военный комиссар, погиб

Лейтенант Михаил Трофимович Рощин – помощник начальника 2-й части, погиб

Батальонный комиссар Тимофей Фёдоров

.ич Уланов – ответственный секретарь партийной комиссии

Интендант 3-го ранга Николай Афанасьевич Лимонников – начальник 1-й части, выжил

Капитан Серафим Васильевич Белов – начальник 2-й части

Интендант 2-го ранга Устин Иванович Кащеев – начальник 5-й части

Майор Николай Павлович Забуркин – городской военный комиссар

Старший политрук Самуил Львович Ушеров – выжил

Дмитрий Иванович Богданов – заведующий отделом устной и печатной пропаганды

Соломон Наумович Иоффе – лектор обкома партии, выжил

М.Я. Мадорский – инженер-механик областного земельного отдела, выжил

Фёдор Дмитриевич Ромма – первый секретарь РК ЛКСМБ, выжил

Аркадий Иванович Аршинов – старший инспектор райфинотдела, выжил

Фёдор Громыко – работник райкома комсомола

Александр Волков – работник райкома комсомола

Иван Терентьевич Герасименко – секретарь первичной комсомольской организации «Заготзерно», выжил

Андрей Будник – красноармеец, погиб

Евгений Корзун – красноармеец

Василий Толкачёв – красноармеец

Младший лейтенант Степан Иванович Алейник – начальник 1-й части Каменецкого РВК, выжил.

Старшина Румянцев

Григорий Кирилович Бараненков – заместитель политрука

Красноармеец Жванский, погиб

Военврач 2-го ранга Давид Емельянович Гимпельсон, погиб

Техник-интендант Иван Завадский, погиб

Лейтенант Филимонов, погиб

Техник-интендант 1-го ранга Александр Васильевич Лещёв

Политрук Пожиток

Красноармеец Бобр

Женя Лаврищев – ученик 2-й средней школы 8-го класса

Корягин, выжил

Красноармеец Ленчевский, погиб

Телецентр своими руками. Статья в журнале "Юный Техник"

В СССР очень серьезно относились к радиолюбителям и к радиохулиганам.

Для желающих легально выходить в эфир создавались все условия- в стране было полно коллективных радиостанций, где желающий может обучится всем хитростям работы в эфире. С другой стороны, очень жестко карались «благородные рыцари радиоэфира»: конфискация аппаратуры и штраф, а при повторном попадании могли и в тюрьму посадить.

Вот при таких условиях тотального контроля, в журналах появлялись статьи как самому собрать хулиганскую радиостанцию («шарманку») и даже как самому собрать частный телецентр .

Можете представить себе такое? Читаем и удивляемся:

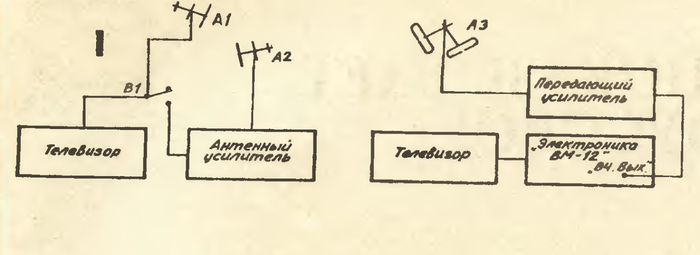

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ СЕЛО ЧЕРНОУСОВО!

А что? Дополнив видеомагнитофон «Электроника ВМ-12» небольшой приставкой, можно превратить его в маленький телецентр и наладить местное телевещание в небольшом поселке или деревне. Разработал приставку О. Плохов из Нижнего Новгорода. Полная структурная схема ее показана на рис. 1.

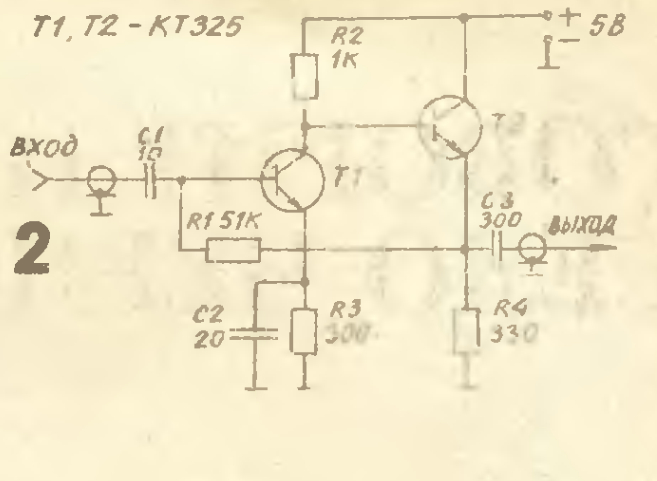

Выполнена она на распространенных деталях, которых к тому же немного, не требуется никаких изменений ни в видеомагнитофоне, ни в телевизоре. Словом, все просто и в сборке, и в регулировке, и в налаживании. В современных отечественных видеомагнитофонах, таких, как «Электроника ВМ-12, помимо выходов «видео» и «звук», имеется еще выход «ВЧ», сигнал на который поступает с высокочастотного адаптера. Он-то и позволяет транслировать с видеомагнитофона на антенный вход телевизора, включенного на 6-й канал метрового диапазона. Усилив сигнал, можно передавать его на расстояние нескольких сот метров. Прием ведется на обыкновенный телевизор, для чего используется отдельная антенна А2, ориентированная на передающую антенну АЗ. Последнюю желательно установить как можно выше, например, на крыше дома. Принятый сигнал для более уверенного приема усиливается антенным усилителем. Принципиальная электронная схема его приведена на рис. 2.

Все соединения при монтаже усилителя должны быть минимальной длины. Питание от источника с малым коэффициентом пульсаций, иначе на экране телевизора могут возникнуть перемежающиеся или стоячие горизонтальные полосы. Лучше всего запитать схему с блока питания самого телевизора, через небольшой стабилизатор напряжения. Усилитель хорошо работает на всех 12 каналах метрового диапазона волн, так что его можно использовать и для усиления сигналов местного телевидения.

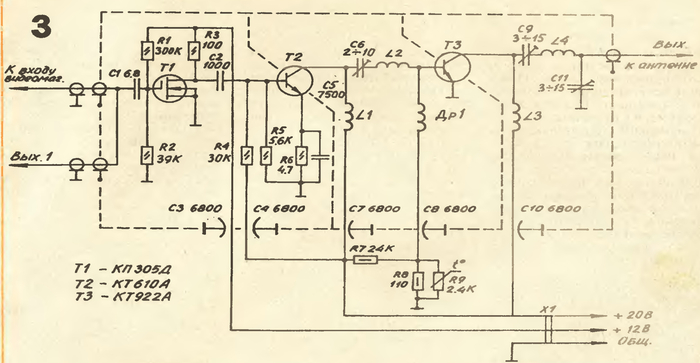

Передатчик (рис. 3).

Подключается к «ВЧ выходу» видеомагнитофона, телевизор через сопрягающее устройство к выходам «Вых.видео» и «Вых.звук» (устройство сопряжения УПИМЦТ-61/67-11 описано в журнале «Радио» № 9 за 1987 год). Предварительный каскад передающего усилителя собран на полевом транзисторе Т1 с коэффициентом усиления около 10. На входе стоит конденсатор С1, имеющий очень маленькую емкость, а потому устройство практически не вносит изменений в выходной сигнал видеомагнитофона. Сигнал — усиливается двумя каскадами линейного усилителя мощности. В первом, имеющем наибольшее усиление (200), использован транзистор Т2, работающий в классе А. Выходной каскад (его усиление по мощности равно 5) выполнен на транзисторе ТЗ, обладающем повышенной электрической прочностью и хорошей линейностью. Для температурной стабильности каскада применен терморезистор В9, установленный на радиаторе, вблизи транзистора ТЗ. Кроме того, каскады разделены экранами. Коэффициент передачи всего устройства составляет около 40дБ. Усилитель при этом развивает выходную мощность около 2,5 Вт. Выход его рассчитан на подключение нагрузки с сопротивлением 70 Ом. При монтаже конденсатор С1 непосредственно припаивается к центральной жиле кабеля, идущего от видеомагнитофона. Выводы конденсатора должны быть минимальной длины, как и все остальные соединения . Для обеспечения устойчивой работы базовые цепи транзисторов отделены от коллекторных. Сами транзисторы Т2 и ТЗ помещены в углубления на радиаторе, рядом с транзистором ТЗ устанавливается терморезистор К9. Остальные детали собраны на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, закрепленной на стойках на радиаторе. Фольга одной из сторон стеклотекстолита используется в качестве экрана. Отверстия под детали должны быть раззенкованы. Экраны между базовыми и коллекторными цепями транзисторов также выполнены из фольгированного стеклотекстолита. Они должны быть соединены с общим экраном схемы. В усилителе применены следующие детали: терморезистор типа КМТ-1, подстроечные конденсаторы С6, С9, СИ типа КТ4-21Б. Дроссель Др1 намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением 100 кОм проводом ПЭВ-1 0,12 в один ряд до заполнения (около 30 витков). Катушки бескаркасные и намотаны посеребренным проводом диаметром 1 мм. 11 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки 10 мм, длина намотки 6 мм. Е2 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки 8 мм, длина намотки 8 мм. Г3 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки 8 мм, длина намотки 5 мм. Е4 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки 10 мм, длина намотки 8 мм.

Питать усилитель можно от любого стабилизированного источника, обеспечивающего при напряжении 20 В ток около 0,5 А, а при 12 В — около 80 мА.

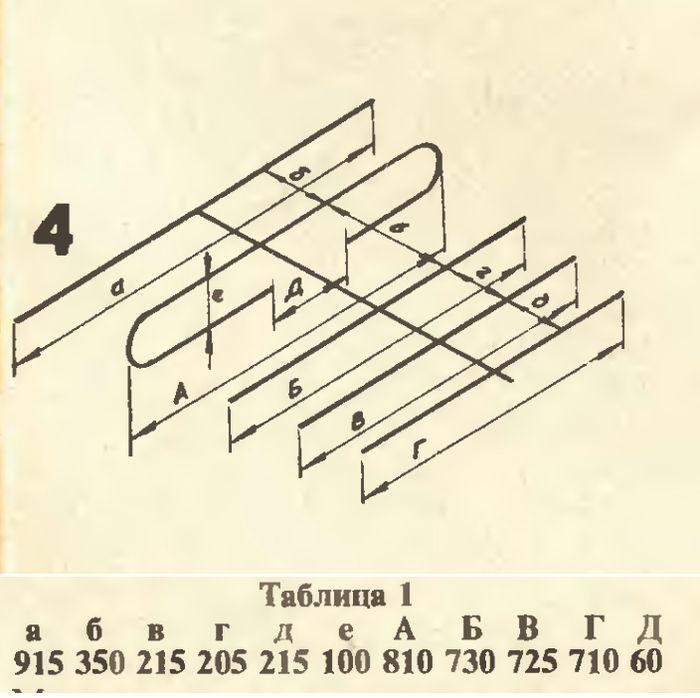

Для приемной антенны А2 лучше всего использовать 5-элементную антенну типа «волновой канал» (рис. 4).

Размеры ее в мм приведены в таблице 1.

Материалом для антенны послужат алюминиевые или — дюралюминиевые трубки. Наиболее подходящий диаметр: для несущей стрелы — 18 —22 мм, а для вибраторов — 10-— 14 мм.

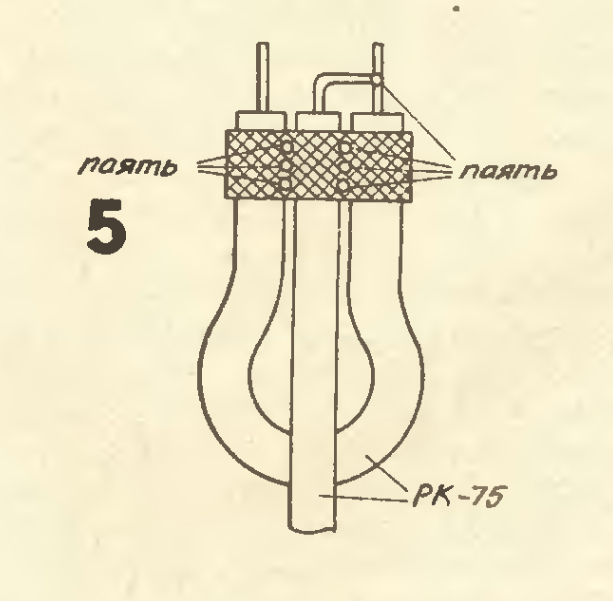

Кабель снижения с волновым сопротивлением 75 Ом подключается к активному петлевому вибратору через О-колено, как показано на рис. 5.

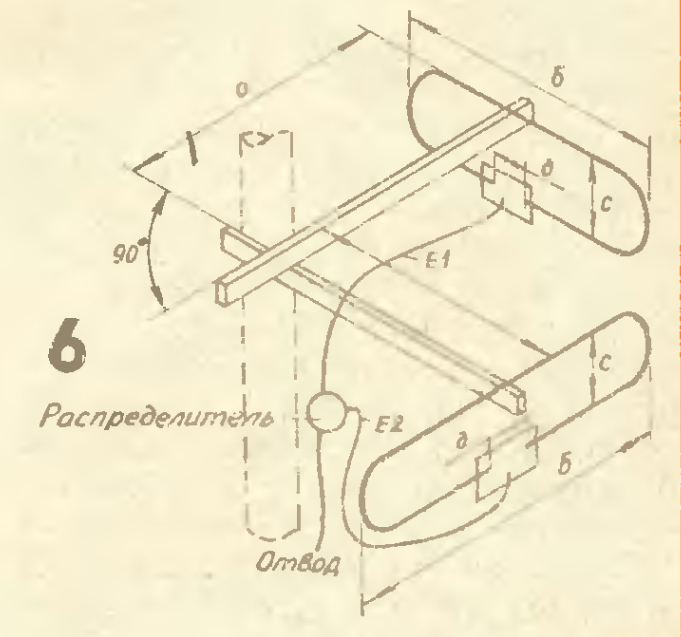

Длина колена 530 мм. Место подсоединения кабеля к вибратору необходимо изолировать, покрыв его нитрокраской или эпоксидной смолой. Передающей антенной АЗ, если приемные корреспонденты расположены в одном направлении от передатчика, может послужить та же антенна, что используется наприемной стороне (см. рис. 4). Если корреспонденты расположены по разные стороны «телецентра», лучше использовать так называемую «круговую антенну» (см. рис. 6).

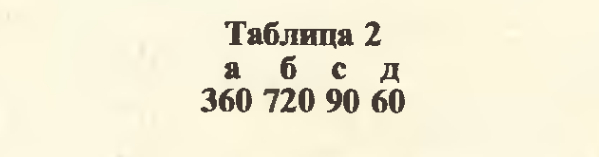

Длины Е1 и Е2 выбираются равными и минимальными. Размеры антенны приведены в таблице 2.

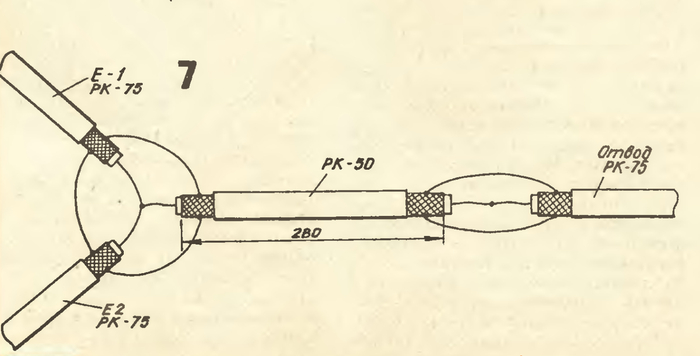

Вибраторы изготавливаются из алюминиевых или дюралюминиевых трубок диаметром 10 — 16 мм. Для согласования их с кабелями Е1 и Е2 так же используется О-колено ( рис.5). Схема распределителя приведена на рис. 7.

Для согласования нагрузки использован отрезок кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом (ВК-50-4-13, ВК-50-2-13, ВК-50-2-11) длиной 280 мм. А для снижения кабель с волновым сопротивлением 75 Ом с малым погонным затуханием, например ВК- 75-9-12 (РК-3) или ВК-75-9-13 (ВК-03). Настройку приставки начинают с передающего усилителя. Сначала подстройкой резистора R1 устанавливают ток транзистора Т1 в пределах 5 — 7мА. Потом переходят к регулировке контуров С6, L2 и С9, L4. Подключают вход усилителя к «ВЧ выходу» видеомагнитофона, а на выход передающего усилителя —измеритель средней мощности МЗЗА.

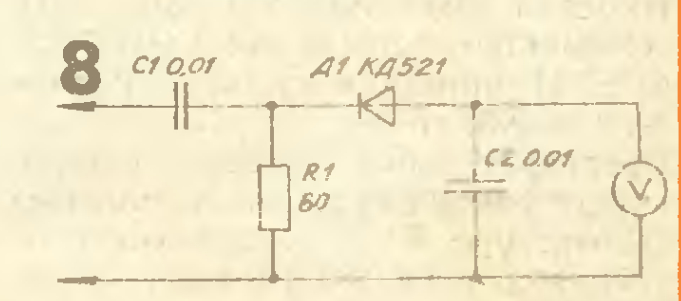

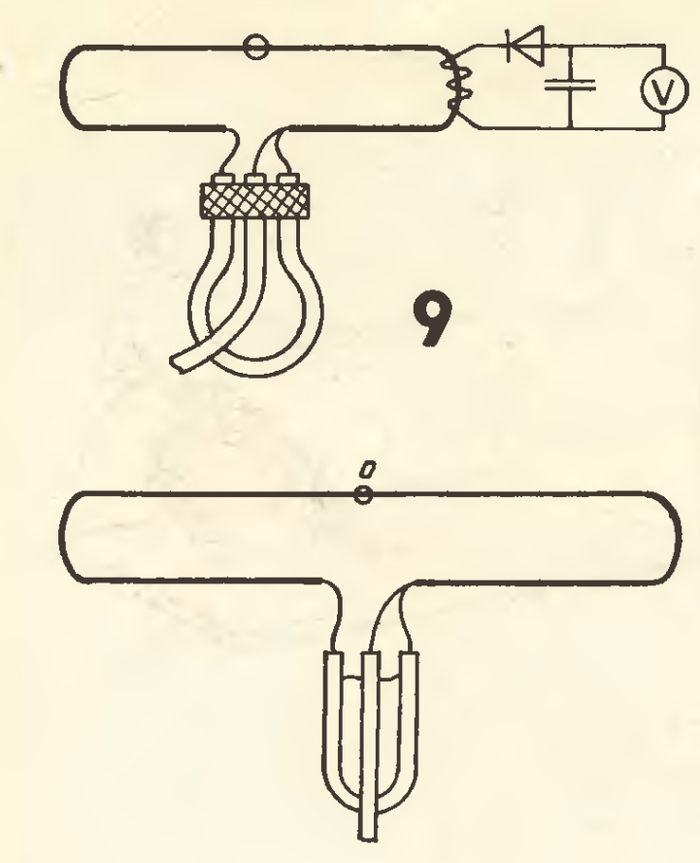

Если такого не имеется, собирают схему, приведенную на рис. 8, и, попеременно подстраивая роторы конденсаторов С6 и С9, добиваются максимальных показаний прибора. Затем подключают к выходу передающего усилителя рабочую антенну. Вокруг петлевого вибратора антенны наматывают 2 — 3 витка любого провода и собирают схему, приведенную на рис. 9.

После регулировки связи с антенной (подстройкой конденсатора С11) антенны ориентируют в ‘направлении друг к другу, а если передающая антенна «круговая», только приемную антенну. При необходимости подстраивают селектор каналов телевизионного приемника на 6-й канал. Можно начинать передачи.

Такая статья вышла в приложении к журналу "Юный Техник" 1991 году. Владелец такого частного телецентра, в каком-нибудь поселке, был бы вторым человеком после Бога.

Всё это собрать не сложно и по плечу даже начинающему радиохулиганулюбтелю. Только вот где бедному юноше достать видеомагнитофон ВМ-12 в 1991 году? Тогда все видеомагнитофоны стоили как самолет и без устали трудились в видеосалонах, накапливая первоначальный капитал будущим олигархам.

Ну и потом представьте картину: за незаконный выход в эфир конфисковывают всю аппаратуру, включая видеомагнитофон.... родители за такое расстреляют на месте, причем не раз.

Александр Градский: Можешь смотреть хоть тысячу «голубых огоньков» подряд – будут одни и те же артисты

Из моей беседы с Александром Градским (записано в юбилейном для него 2019 году, полная видео-версия здесь):

— В этом (напомню, записано в 2019 году – Е.Д.) году нас покинули несколько крупных музыкантов… Вы считаете, что каждому что-то отведено судьбой? Или мы все сами авторы этого проекта?

— Я со вторым, скорее, соглашусь. У всех когда-то кончается набор идей, и ты не знаешь, что дальше писать. Уже столько придумано, столько всего найдено интересного, что каждая следующая находка — это очень трудная работа.

— У Градского будут новые материалы в ближайшее (напомню, записано в 2019 году – Е.Д.) время?

— Не знаю. У меня нет никакого нового материала в голове. Ну, мало, очень мало.

— А если бы из того, что вы сделали, сочинили и исполнили, надо было бы один альбом выбрать?

— Я просто не стал бы этого делать. У меня, по самым скромным подсчетам, 25–30 альбомов. И они никогда не были раскручены или навязаны аудитории. Посему, как кто-то пошутил, у меня всего два хита: «Первый тайм» и «Как молоды мы были». Я хохотал. Конечно, у меня есть какие-то песни, которые более-менее известны. Штук десять. Но это песни. А большие работы — вокальные сюиты: «Ностальгия» по Набокову и «Флейта и рояль» на стихи Маяковского и Пастернака или «Русские песни». Мои «Сатиры» на стихи Саши Чёрного до сих пор продаются…

На примере футбольной премьер-лиги могу рассказать все про музыку. Там никто особо друг друга не поливает, все очень толерантно. Кто-то сыграл плохо. Кто-то что-то не то сделал, купил не того игрока. И все как-то мило. Потому что у нас общий бизнес: мы занимаемся футболом, и наша задача — привлечь людей на стадион. Мы там как бы играем через пень-колоду, поэтому нас все подряд дерут… Но иногда можем вдруг, случайно пенальти ногой отбить и получить Заслуженного мастера спорта. Хотя как раз Акинфеев один его и заслужил…

То же самое в музыке. Есть недомузыканты, недопродюсеры, недокомпозиторы, недопоэты, недовокалисты. И журналисты, достаточно профессиональные, все находятся в связи, а в результате получается продукт, который доступен людям. Другого нет. Ты можешь смотреть хоть тысячу «голубых огоньков» подряд. И в том, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в седьмом будут одни и те же артисты. Это 40–50 человек.

Проблема в одном: они уже старые все, как я. Им всем под 70, под 60. Но я-то ещё пою (напомню, записано в 2019 году – Е.Д.)! А они не поют. И это так весело — крутить плюсовую фонограмму 20-летней давности и рот под неё, как рыбка, разевать…

— Люди в них верят.

— У нас, к сожалению, есть некая вера в этот флер. Это наша русская черта. Мы и в истории не очень хорошо знаем, что происходило. Но нам сказали, что было так, и все поверили. А дальше очень сложно что-то изменить. И человеку более-менее мыслящему, которым я себя хотел бы считать, сразу становится наплевать на то, что «общество» считает. Ибо это не общество вовсе, а скорее, «сообщество» врунов, договорившихся лгать одинаково…

Но я советы никому не даю. Я просто воспринимаю жизнь такой, как она есть. Я знаю, что может произойти все что угодно. Году в 1985-м я и представить себе не мог, что СССР скоро не станет…

Я многое не любил в Советском Союзе. Любил не любил, но мирился. Для меня было важно работать для людей, понимающих русский язык и русскую музыку, русскую культуру. Другие вынуждены были уехать. А я не уехал потому, что для меня уехать означало бы разорвать все связи с родиной. Но я же не знал, что через какое-то время можно будет возвращаться сюда с победным выражением лица!.. Да если бы и знал, никогда б не догадался, что это на самом деле произойдет. Поэтому лучше не рисковать. Лучше сидеть дома, сочинять музыку для своих сограждан.

Советские рок-музыканты работали сторожами

Советские рок-музыканты работали сторожами. Эта тема прозвучала в разговоре с Олегом Гаркушей и Дмитрием Дибровым (выпуск был посвящён 70-летию Майка Науменко).

И из того же подкаста:

Чем бы сейчас занимался Майк Науменко, если бы выжил:

* признан в РФ иноагентом.

6 сцен, которые не попали в фильм "Служебный роман", хотя были в сценарии

Когда Эльдар Рязанов снял фильм "Служебный роман", оказалось, что материала запросто хватило бы не на две, а на три серии. В итоге пришлсоь сесть за монтажный стол, чтобы вырезать самые ненужные сцены. Впрочем, от некоторых сцен, невошедших в фильм, режиссер отказался совсем по другим причинам.

И сегодня я хотел бы вспонить про 6 интересных сцен, которые были прописаны в сценарии к фильму "Служебный роман", но от которых в итоге решено было отказаться.

Производственная гимнастика

В самом начале фильма нам показывали, как девушки на рабочем месте проводят некие "ритуалы", а именно делают себе макияж. Но по изначальной задумке режиссера тут должна была быть другая сцена, а именно производственная гимнастика, которая была популярна в учреждениях во времена СССР.

Да, эта сцена присутствовала не только в сценарии, но и в оригинальной пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Драгунского. И во время этой сцены Новосельцев должен был общаться с Ольгой Рыжовой на тему того, чтобы одолжить денег на покупку обуви.

Рязанов признавался, что решил добавить сцену с гимнастикой скорее ради того, чтобы показать всю абсурдность этого мероприятия. Но позже он все таки отказался включать ее в фильм, и всё, что у нас осталось, это один кадр со съемок данной сцены.

Воскресший Бубликов

Все мы помним, как Шурочка всем растрепала о смерти товарища Бубликова, после чего собирала деньги. А когда живой Бубликов пришел на работу и увидел свой портрет с венком, Шурочка немедленно сбежала. На этом данная сцена и закончилась.

Тем не менее в сценарии было прописано и продолжение данной сцены. Озлобленный Бубликов погнался за Шурочкой, которая пыталась спрятаться среди сотрудников учреждения, но все же он ее нагнал. И когда он медленной походко подошел к испуганной женщине, она тут же воскликнула: "Ура! Да здравствует живой товарищ Бубликов!".

Примечательно, что данная сцена даже была отснята, но в итоге Рязанов решил не включать ее в финальную версию фильма. Тем не менее, в интернете можно найти эту архивную немую сцену. Причем, Людмила Иванова даже озвучила свою героиню.

Муж Верочки

И, конечно, нельзя забыть о муже Верочки, который тоже должен был появляться в кадре. Изначально роль должна была исполнять Михаил Светин, однако пара из Ахеджаковой и Светина выглядела настолько комично, что эту идею зарубили на корню.

В итоге роль мужа досталась Александру Фатюшину. И несколько сцен с ним даже были отсняты, но видимо не судьба. Дело в том, что во время одного из спектаклей, где был задействован Фатюшин, травмировал глаз, наткнувшись им на бутафорское копьё. К счастью, глаз удалось спасти, но из-за длительного лечения актера от его услуг пришлось отказаться.

В итоге, от мужа Верочки остался только голос. А этот самый голос, слышимый в трубке, принадлежит Олегу Басилашвили, что добавляет комичности в сцене, где этот актер стоит рядом с Верочкой во время ее разговора с супругом по телефону.

Но Фатюшин всё же появился в фильме, правда уже в роли безымянного сотрудника, который первым заметил живого Бубликова.

Верочка и Алёна

Помните ту девушку, которой Верочка сообщает по телефону о том, как Ольга Рыжова пишет любовные письма Юрию Самохвалову? Так вот, по изначальной задумке режиссера ее роль должна была быть значительно шире.

Алена должна была гораздо чаще появляться в кадре и обсуждать с Верочкой различные сплетни. Но в итоге Рязанов посчитал эти сцены лишними, и Алёну практически вырезали из фильма, оставив с ней всего одну сцену.

Автобусная экскурсия

Также, в фильм должна была войти еще одна сцена с Олей Рыжовой и Юрой Самохваловым. По сценарию Ольга искала очередной повод, чтобы провести время вместе с любовью своей молодости. И в этом момент подошла Шурочка, которая повесила объявление об автобусной экскурсии.

Рыжова предлагает Самохваловву поезать на экскурсию вместе, чтобы тряхнуть стариной. на что Самохвалов отвечает ей: "Оленька, мы с тобой находимся уже в таком возрасте, что нас лучше не трясти", после чего он должен был захохотать.

Олег Басилашвили за рулём

Несмотря на то, что на момент съемок фильма Олегу Басилашвили было уже за 40, он не умел водить автомобиль. Но по сценарию требовалось, чтобы он лично проехал за рулем "Волги" до работы 100 метров.

За несколько дней Басилашвили освоил базовые навыки вождения, после чего начались съемки. Вот тут-то и произошла неудача. Перепутав педали газа и тормоза, Олег Басилашвили на полной скорости врезался в киоск "Союзпечать" и чуть не сбил оператора. Благо, обошлось без жертв.

В итоге режиссер решил отказаться от данной сцены, и Басилашвили за руль он больше не сажал.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выхода новых интересных статей про старое доброе кино. Спасибо за просмотр.