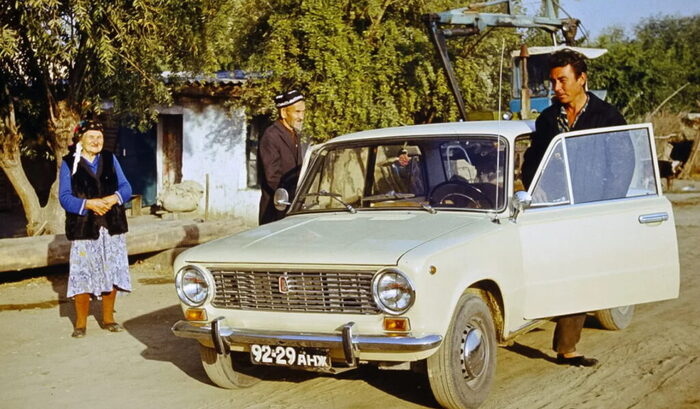

Несмотря на то, что простому советскому гражданину было довольно сложно приобрести в личное пользование машину, далеко не каждый покупатель сразу соглашался брать то, что ему предлагали. Одни расцветки автомобилей считались более престижными и модными; другие, по слухам, пользовались большой популярностью у угонщиков; третьи просто не подходили под климатические условия региона. Например, покупатели из Средней Азии предпочитали брать светлые машины, поскольку ездить на темных было слишком жарко.

Немало требований к расцветкам выдвигали и зарубежные представители ВАЗа — избалованный западный потребитель отказывался брать экспортные Лады, если их расцветка не соответствовала модной в те времена гамме. Но вся проблема заключалась в том, что и экспортные Лады, и отечественные Жигули красили в одной и той же камере, по одним и тем же технологиям, и в соответствии с одними и теми же колерными картами.

Советский центр стиля на ВАЗе

Как бы претенциозно это ни звучало, но именно этим термином — Центр стиля, в середине 1970-х гг. на Волжском автомобильном заводе назывался отдел художественного конструирования. В центре находились технические мастерские, дизайнерское бюро и демонстрационные залы, где выставлялись новые модели автомобилей.

И если в 1960-е годы у этого отдела работы было немного — интерьеры автомобилей были лаконичными, цветовая гамма — не слишком широкая, а к функционалу потребители предъявляли не так уж и много требований, то в 1970-е годы ситуация изменилась. Автолюбителям захотелось не только удобства управления и комфортного интерьера, но и эстетичного дизайна, в том числе — и более интересной цветовой палитры.

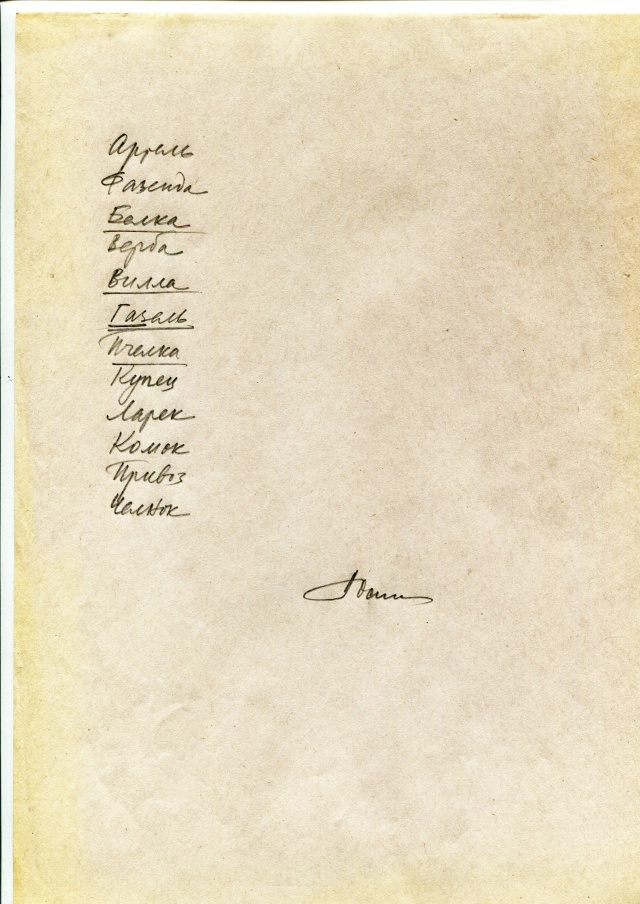

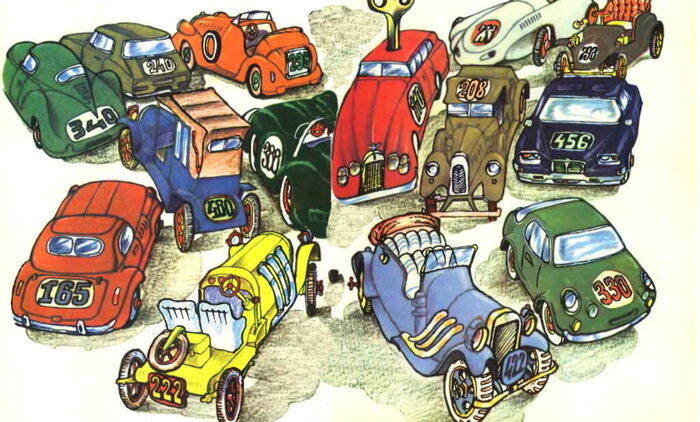

Мода (скорее вынужденная, рожденная ограниченной заводской палитрой) на палевые и серые расцветки осталась в прошлом. Автолюбитель динамичных 1970-х гг. требовал яркости, разнообразия, возможности выбора. Поэтому в центре стиля к 1975 году создали новую колерную карту: в ней значилось уже целых 14 расцветок.

Палитра выглядела следующим образом:

№110 — красный (рубин);

№156 — коррида (темно-красный с оранжевым подтоном);

№208 — охра золотистая;

№222 — ярко-желтый;

№233 — белый;

№240 — желтый;

№295 — оранжевый;

№330 — светло-зеленый;

№340 — оливковый;

№388 — зеленый;

№456 — темно-синий;

№480 — васильковый;

№793 — темно-коричневый;

№422 — сиреневый.

Жигулям «к лицу» не каждый цвет

Отдел художественного конструирования, конечно же, старался отслеживать все модные тенденции на цветовую гамму и по мере возможности соответствовать этим «трендам», Так, например, в середине 1970-х в моду вошла классическая палитра, или, как это называли на автозаводе — «открытые цвета» — красный, белый, желтый, синий.

Сложные, составные цвета, как считали дизайнеры ВАЗа, ушли в прошлое. Хотя, не исключено, что в подобном утверждении крылось и некоторое лукавство — ведь гораздо проще красить автомобили в простые, чистые тона, без оттенков, требующих смешивания нескольких цветов. Но, разумеется, работники центра стиля руководствовались не только практическими соображениями.

Так, например, чисто из эстетических соображений модели ВАЗ-2101 перестали окрашивать в темные цвета. Иначе возникала визуальная иллюзия, при которой автомобиль выглядел меньше, чем он был на самом деле. А вот ВАЗ-2103 в темной расцветке смотрелся очень даже неплохо — потому что имел вытянутый кузов и много хромированных деталей.

Модные сиреневые Жигули и отказ от их производства

Но иногда цветовая гамма автомобилей корректировалась и по другим причинам — безопасность вождения, например. Включенный в 1975 году в колерную карту холодный сиреневый цвет продержался всего лишь год. Красивый, эффектный оттенок очень понравился покупателям, и «охота» за сиреневыми Жигулями развернулась нешуточная, но завод перестал окрашивать машины в этот цвет по той причине, что в сумерках он сливался с окружающим фоном и автомобиль превращался в «невидимку».

Кстати говоря, по той же самой причине в свое время был исключен из палитры Жигулей и мышино-серый цвет. Также в течение 1975-1976 гг. под вопросом исключения находился и оранжевый цвет. Он хоть и считался «антиаварийным» из-за своей яркости, но возникали опасения, что у водителей могут уставать глаза, когда в течение нескольких часов перед ними маячит капот такого насыщенного оттенка…

Конечно же, на пути советских Жигулей к расширенной палитре цветов возникало немало всяких проблем. Даже утвержденные всеми инстанциями новые яркие оттенки могли внедряться в производство с огромным трудом. Чаще всего про причине того, что на заводе просто отсутствовали нужные пигменты, а все время закупать их за границей, как это делалось раньше, было дорого и невыгодно.

Иногда возникали и совсем нелепые ситуации: например, объединение «Союзкраска», которое поставляло на ВАЗ специализированные растворители, регулярно срывало планы и обеспечивало потребности завода только на треть. Между тем, на Кемеровском азотном комбинате такие растворители считались отходами производства и просто утилизировались. А страдали в итоге все те же несчастные покупатели, которые подолгу «гонялись» за Жигулями желанного цвета, и не могли поймать свою мечту.

Опыт ВАЗа по расширению автомобильной палитры стал одним из примеров, когда советская промышленность попыталась учесть не только функциональные, но и эстетические запросы потребителя. Однако, как это нередко случалось в условиях плановой экономики, даже самые смелые дизайнерские решения оставались скорее просто символическими жестами...