Оружейные похождения двух баронов в России и окрестностях. Часть вторая

Устройство и особенности «не вполне автоматического» пулемёта Одколека образца 1901 года

Большой интерес для отечественной истории оружия представляют особенности конструкции русской модели пулемёта Одколека, которые привели к столь печальному завершению проекта его создания, а также судьба экспериментального образца.

Автор - Римма Тимофеева (к. иск.), Руслан Чумак (к.т.н.), начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ»

Будучи изготовлен за русский счёт, пулемёт остался в России на Сестрорецком оружейном заводе, что подтверждается документально — в рапорте начальнику завода от его помощника, датированном 22 марта 1904 года, испрашивалось распоряжение на «передачу пулемёта Одколека, находящегося в архиве завода, в музеум при образцовой мастерской, так как находясь в архиве он ржавеет и портится».

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ:

Оружейные похождения двух баронов в России. Часть первая

Дальнейшие следы этого пулемёта потерялись на более чем столетие, и только недавно он был выявлен в собрании Музея артиллерии (ВИМАИВиВС), где все эти годы хранился как безвестный экспериментальный образец оружия. Авторы провели подробное изучение конструкции пулемёта Одколека, которое дало интереснейшие результаты.

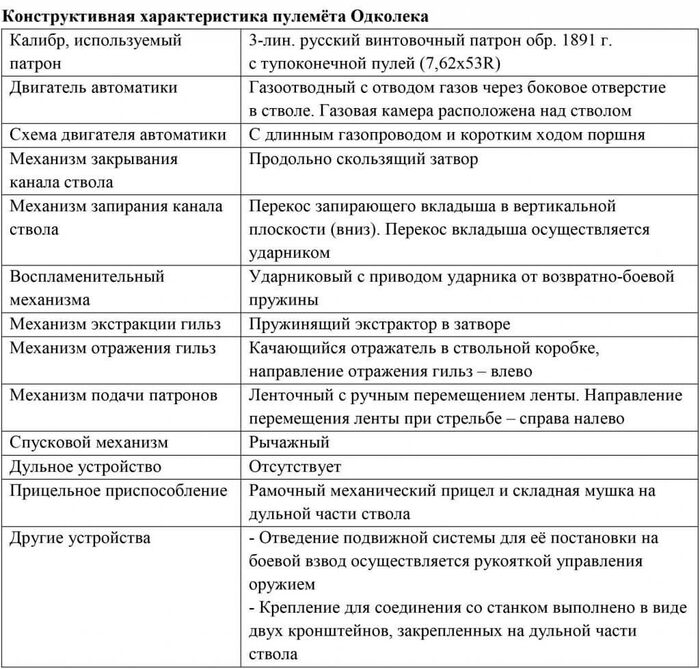

В ходе исследования авторы использовали стандартный для таких случаев метод — разборка оружия, изучение его устройства и функционирования, фотографирование основных частей и механизмов и составление конструктивной характеристики. Результат исследования приведён в таблице.

Пулемёт Одколека состоит из следующих основных частей и механизмов:

— ствольная коробка с механизмом отражения гильз и поршневой системой газоотводного двигателя;

— крышка ствольной коробки с колодкой прицела и прицельной рамкой;

— ствол с газопроводом, складной мушкой на основании и двумя выступами для соединения со станком;

— затвор с механизмом запирания, ударным механизмом и извлекателем стрелянных гильз;

— возвратно-боевая пружина;

— спусковой механизм;

— механизм отведения затвора;

— отъёмный затыльник с наплечником.

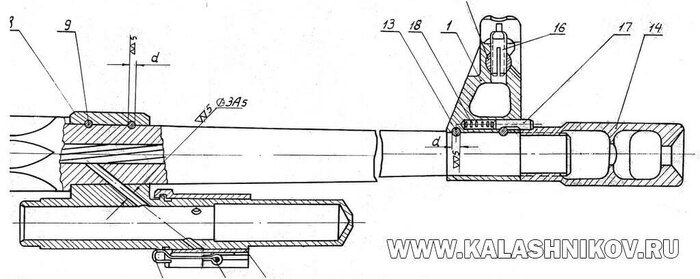

Ствол пулемёта представляет собой цилиндрическую деталь с нарезным каналом и патронником внутри. На верхней поверхности ствола выполнен продольный выступ, внутри которого находится газопровод, который идёт от газоотводного узла до пробки с наклонным каналом в ствольной коробке.

Узел отвода газов из ствола выполнен заедино с газопроводом и представляет собой устройство с двумя газоотводными отверстиями диаметром около 2,5 мм (переднее) и 5 мм (заднее), перекрываемые винтами, очевидно выполняющими функцию газорегулирующих устройств. На правой стороне казённой части ствола имеется квадратный выступ, о назначении которого будет сказано ниже. На дульной части ствола выполнено основание мушки и мушка на поворотном основании с пружиной. В боковую поверхность мушки ввинчен винт с плоской головкой, фиксирующий мушку в основании в сложенном положении.

Ствольная коробка представляет собой стальную трубу прямоугольной в сечении формы с фигурным продольным каналом для прохода затвора и боковых крыльев его запирающего вкладыша и возвратно-боевой пружины. Опорные поверхности для боевых упоров затвора выфрезерованы снаружи коробки и закрыты стальными шторками.

В правой стенке коробки смонтирован подпружиненный отражатель, на её внешней стороне смонтирована приёмная горловина патронной ленты. В нижней части ствольной коробки выполнен открытый внутрь паз и боковые продольные пазы для прохода деталей механизма отведения затвора, а также гнездо для размещения шептала.

В боковых стенках ствольной коробки выполнены окна для прохода ленты с патронами, на левой стенке коробки установлен валик с зубцами для направления отводимой ленты и исключения её перекоса.

В верхней передней части ствольной коробки расположен вертикальный цилиндрический канал, в которую ввинчена пробка с наклонным газоотводным каналом, для подвода отведённого из канала ствола порохового газа к патрубку поршневой системы, на которую надет газовый поршень. В верхней части поршня выполнена продольная полукруглая выемка для пружины газового поршня.

Внутри коробки установлен горизонтальный вкладыш с вырезами, предназначенный для отрезания нитяных петель, которыми патроны крепятся к ленте.

В задней части коробки выполнены два выступа, составляющие часть сухарного соединения, обеспечивающего крепление затыльника. В передней части ствольной коробки выполнен цилиндрический канал для казённой части ствола.

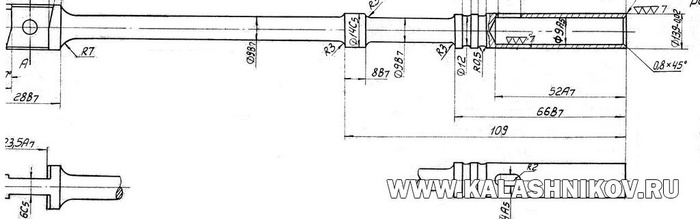

Затвор состоит из корпуса, запирающего вкладыша, ударника и бойка. В боковых стенках корпуса затвора выполнены фигурные пазы для прохода опорных плеч запирающего вкладыша, в его верхней части выполнено окно для прохода выступа ударника, взаимодействующего с толкателем газоотводного двигателя. В передней части корпуса затвора выполнена чашка для размещения дна гильзы. На правой стороне корпуса затвора установлен пружинящий извлекатель. В корпусе ударника выполнено сквозное фигурное окно, управляющее поворотом запирающего вкладыша, в его задней части имеется площадка для упора рабочего конца возвратно-боевой пружины и боевой взвод затвора.

Спусковой механизм состоит из подпружиненного шептала, смонтированного в гнезде ствольной коробки, и спускового крючка с рычагами привода шептала и переводчиком.

Механизм отведения затвора представляет собой стальную пластину с установленной на нём рукояткой управления оружием с двумя деревянными накладками, выступом для взаимодействия с ударником затвора и подпружиненной качающейся защёлкой, фиксирующей механизм в крайнем переднем положении после отведения затвора.

Особенности конструкции пулемёта, выявленные в ходе его исследования:

— детали пулемёта не имеют химической окраски частей;

— внутри ствольной коробки в районе входа в патронник обнаружено значительное количество зёрен несгоревшего пороха или пороха, выпавшего из повреждённых при досылке патронов;

— взведение подвижной системы для её постановки на боевой взвод требует огромного усилия (30,4 кг); для чего приходится действовать двумя руками;

— спуск длинный и очень тяжёлый (19,9 кг);

— движение затвора в накате при его спуске с боевого взвода весьма энергичное;

— газоотводное устройство (длинный газопровод и узел отвода газа из ствола) крайне трудны в изготовлении и содержат странные регулировочные устройства в виде 4-х винтов, пересекающих газовые пути;

— пулемёт опасен в обращении. При неполном возврате рукоятки взведения подвижной системы в исходное (крайнее переднее) положение и нажатия на спусковой крючок происходит спуск затвора, который в конце своего хода ударяет по рукоятке и сдвигает её вперёд до упора в корпус спускового механизма. Если в этот момент между рукояткой и спусковым механизмом окажутся пальцы стрелка, они будут тяжело травмированы. То же произойдёт и при энергичном возврате рукоятки на место, если не убрать с неё пальцы;

— устройство для водяного охлаждения ствола («холодильник») на пулемёте отсутствует, но под него на правой стороне казённой части ствола сделан выступ квадратной формы;

— прицел не имеет механизма регулировки положения целика по высоте и разметки по дальности. Целик жёстко закреплён на прицельной рамке в положении, соответствующему одной дальности стрельбы;

— полная разборка пулемёта сложная, требует применения инструментов, досконального знания устройства оружия и серьёзных навыков. Возможна неправильная сборка.

В целом, пулемёт производит впечатление очень несовершенного и не логичного по устройству оружия, в конструкцию которого вкраплены отдельные добротно спроектированные элементы, например затвор, но не меняющие общего впечатление обо всём изделии.

Продолжение следует...

UPD:

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ:

Оружейные похождения двух баронов в России и окрестностях. Часть третья

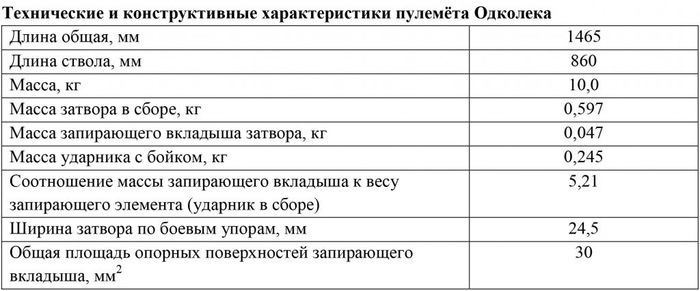

Итало-эфиопская война (1935-36). Вооруженные силы Абиссинии

Верховный главнокомандующий Хайле Селассие, негус Абиссинской/Эфиопской империи (император; для некоторых он же до сих пор Джа Растафари), с представителем абиссинского православного духовенства и военной свитой. Бородатый телохранитель негуса вооружен чешской самозарядной винтовкой ZH-29 - редкостью на африканском континенте:

Негус, человек еще молодой и не чуждый эпатажа, не стеснялся лично объяснять абиссинским артиллеристам, как брать упреждение по воздушной цели из 20-мм автоматического орудия "Эрликон" - единственного адекватного средства ПВО в архаичных вооруженных силах своей страны:

Приказ негуса о мобилизации, отданный в преддверие итальянской агрессии, один из наиболее ярких документов такого рода новейшего времени:

"Все мужчины и юноши, способные нести копье, отправляются в Аддис-Абебу. Каждый женатый мужчина приведет с собой жену, чтобы она готовила и стирала для него. Каждый холостой мужчина приведет с собой любую незамужнюю женщину, которую сможет найти, чтобы она готовила и стирала для него. Женщины с детьми, слепые и те, кто слишком стар и немощен, чтобы нести копье, освобождаются от участия. Любой, кого найдут дома после получения этого приказа, будет повешен как изменник и трус".

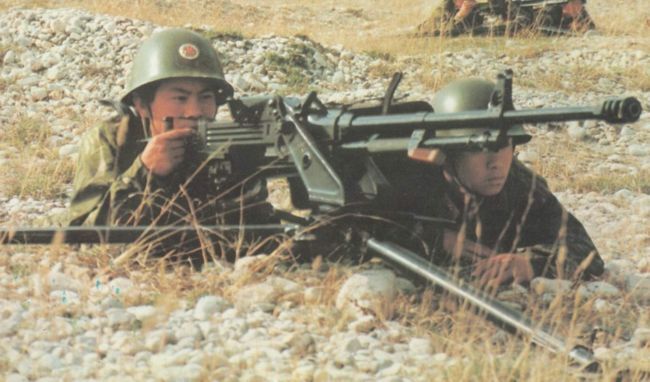

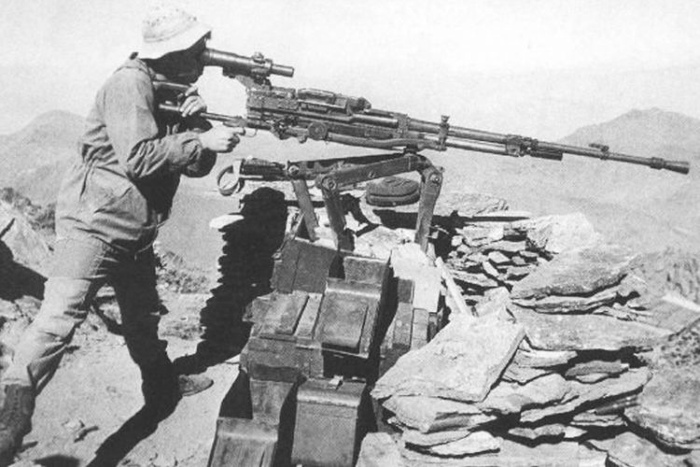

Самыми подготовленными частями абиссинской армии были три или четыре пех. батальона (в каждом - пулеметные и минометные подразделения) гвардии негуса, именовавшейся "Кебур Забанга":

Пулеметчики "Кебур Забанга" располагали пулеметами "Гочкис" (Франция), "Фуррер" (Швейцария), ZB.vz.26/30 (Чехословакия), "Мадсен" (Дания), "Виккерс" (Великобритания), "Льюис" (Великобритания); некоторые из этих моделей на фотографиях ниже:

В армейских частях и ополчении был еще больший разнобой систем автоматического и стрелкового оружия, что усложняло снабжение боеприпасами.

Механизированное подразделение абиссинских гвардейцев, официально: "тяжелая пулеметная рота", на грузовиках "Форд" с броневой защитой кузовов:

Таковых боевых машин в гвардии негуса имелось семь шт., и столько же небронированных на базе автомобилей "Фиат". Гвардейская механизированная рота кратко, но отчетливо прозвучала в истории войны, когда 11 ноября 1935 г. у местечка Хаманлеи врасплох атаковала авангард итальянской колонны ген. Малетти и поначалу имела успех. Но итальянцы быстро оправились от неожиданности, развернули подкрепления и отразили атаку, уничтожив 6 абиссинских боевых машин. Оставшиеся были вскоре распределены по разным соединениям и как единое подразделение больше на поле не появлялись.

Танков у абиссинцев насчитывалось целых 4 (цифрой; словами: четыре), старые итальянские FIAT 3000A/В Mod. 21:

Один из них гвардейцы сумели ввести в строй и он немного повоевал, три других так и простояли в разукомплектованном состоянии в арсенале в Аддис-Абебе, пока их не захватили итальянцы.

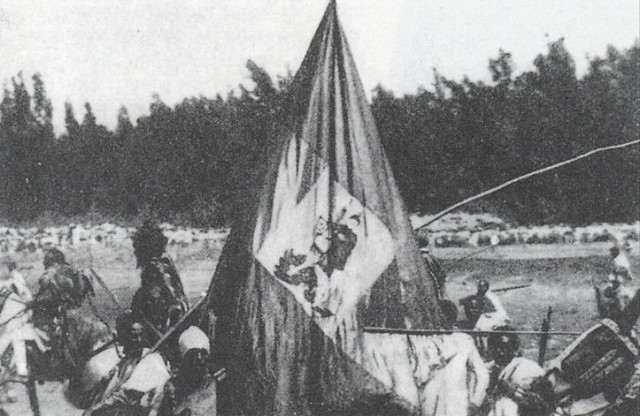

Гвардейская кавалерия. Имелось три дивизиона двух-трех эскадронного состава, которые в англоязычной литературе называют также "батальонами". Национальный колорит придавали головные уборы и эполеты офицеров, украшенные пучками волос львиной гривы.

Абиссинская гвардия по традиции ходила босиком, но была не чужда новым военно-техническим достижениям - на фотографиях запечатлены учения радиотелеграфистов, зенитчиков, подразделения химзащиты (с гражданскими):

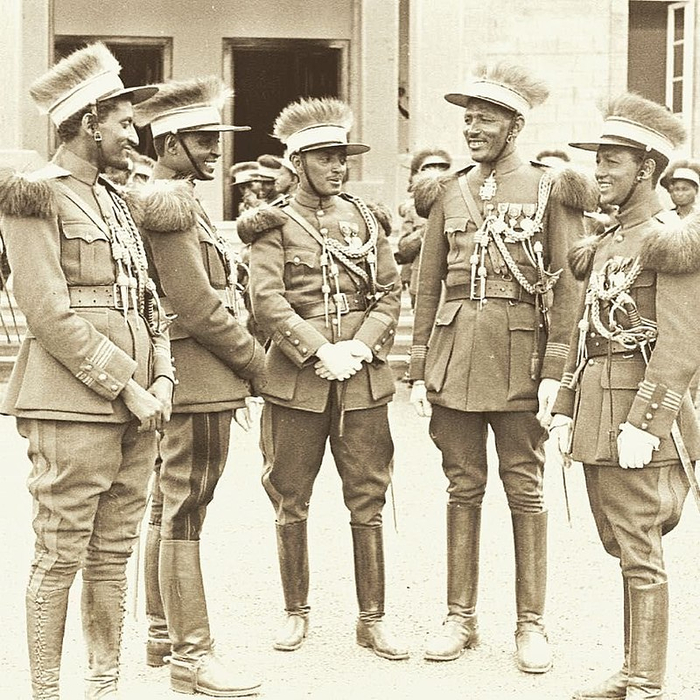

Господа офицеры гвардии его абиссинского величества Джа Расатафари негуса являлись профессионалами, получившими образование в европейских военных училищах, включая знаменитую Сен-Сирскую школу во Франции. В боевых действиях они легко принимали командование крупными отрядами и соединениями абиссинских войск.

Собственное королевское, в смысле - негусовское военное училище было создано в Абиссинии только в 1935 г., и с началом боевых действий его кадеты получили ускоренное производство в мл. лейтенанты, а преподаватели стали старшими командирами новосформированного на этой базе четвертого или пятого гвардейского пех. батальона. Зато без экзаменов!

Реалистичная численность гвардии негуса на начало войны оценивалась итальянской разведкой в 7 000 штыков и сабель (в позднейших апокрифах и страшных сна "дуче" - до 25 000).

Политическая воля к модернизации своего государства и его вооруженных сил у негуса была, хоть и несколько хаотичная (Джа все-таки!). А вот средств в архаичной небогатой Абиссинии/Эфиопии не хватало. К примеру, на закупку авиации Хайле Селассие смог выделить с началом войны только 16 000 фунтов стерлингов (и ожидаемо ничего не смог купить), в то время как Испанская Республика примерно в то же самое время платила за каждый танк по 20-30 тыс. долларов из национального золотого запаса.

Регулярная армия ("Мехал Сефари") находилась по состоянию на 1935 г. в процессе затянувшегося реформирования и представляла собою, по сути, обученный резерв, распределенный по провинциям.

В боевых действиях регулярные войска использовались самостоятельно или в качестве кадров для развертывания ополчения. Их численность (а не гвардии) в 25 000 выглядит правдоподобно, хотя точному учету "ашкеров" (солдат) препятствовала их разноподчиненность - местным губернаторам, наместникам, воинским начальникам и даже властительным дамам из семейства негуса.

Кавалеристы императрицы Менен Асфа смотрятся не хуже гвардейцев ее августейшего супруга:

Вооружение абиссинской армии подсчитано довольно точно, в особенности благодаря тому, что большая его часть (в битом и небитом состоянии) в итоге стала трофеями итальянцев: винтовок разных моделей - ок. 400 тыс. (самый большой "контингент" составляли устаревшие однозарядные Гра, "уволенные" с 1918 г. из французских воор. сил); "легких" пулеметов - ок 800 (больше всего французских "Гочкиссов", американских "Кольтов" и британских "Льюисов"), станковых пулеметов - ок. 250 ("Викерсов", "Гочкисов" и "Максимов"), ок. 250 орудий полевой артиллерии (если импровизированной батарее повезет - 75-мм. французские "Шнайдеры" мод. 1917 г., остальные - разное старье), 10 или 12 немецких 37-мм противотанковых "колотушек" Pak.35/36 (прибыли во время войны) и 48 (посчитаны до единой!) 20-мм автоматических зенитных пушек "Эрликон".

Много скандальных историй ходит вокруг того, что негусу помогал оружием Адольф Гитлер, обидевшийся на "дуче", после того как Муссолини, в свою очередь, обиделся на него за планы аншлюса Австрии (Тироль ему самому нравился!). Реально абиссинцы получили от нацистской Германии 10 тыс. винтовок Маузер, партия скорее демонстративная.

В Абиссинии имелась и униформированная жандармерия. Эти бравые стражи порядка явно гордятся пышными кокардами национальных цветов на шлемах:

Военно-воздушные силы Абиссинии были представлены, по разным данным, семью, двенадцатью или даже семнадцатью транспортными и устаревшими многоцелевыми самолетами (как этот французский биплан Potez 25 А2). Пилотов удалось нанять только четверых: французов Пьера Корригера и Анри Майя, а также двоих чернокожих авиаторов из США - Джона Робинсона и Хью Джулиана.

Большинство абиссинских самолетов находились в скверном техническом состоянии и в войну не летали. Несколько исправных машин выполняли только редкие курьерские задания. Итальянская авиация владела небом безраздельно. Зато никого и не сбила!

Проживавший в Абиссинии опытнейший русский пилот полковник Федор Евгеньевич Коновалов, герой Первой мировой, кавалер ордена Св.Георгия и золотого оружия "За храбрость", затем замначальника авиации у ген. Врангеля, также не летал, зато занимал пост личного военного советника негуса. Это не помешало ему почти сразу после войны издать в Италии свои мемуары: «С армиями Негуса: белый среди чернокожих» (1938), а самому двинуть в Испанию - служить мятежникам-франкистам. Фотография Федора Коновалова дана первым комментарием.

Иностранных наемников и добровольцев на стороне негуса сражались считанные десятки. Храбрые авантюристы со всего света не сыграли в войне роли, о которой имело бы смысл рассказывать в этом кратком материале. Но "дуче" мерещились "тысячи".

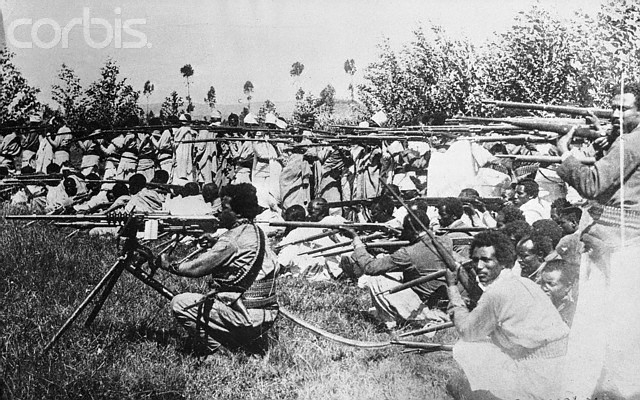

Основную массу абиссинских войск составляли архаичные племенные ополчения подвластных негусу народов амхара, галла, тигре и др., конные и пешие. Отважные традиционные воины в традиционных одеяниях были вооружены самыми разными системами оружия, от вполне современных винтовок до кремневых ружей и дульнозарядной артиллерии, а также своим излюбленным холодным оружием. Некоторое количество приданных регулярных солдат, офицеров и кадетов национального военного училища так и не смогли полностью привить ополченцам навыки современной войны - считается, что только каждый четвертый воин прошел "правильную" военную подготовку. Однако недооценивать природные боевые качества абиссинцев, как это сделал ряд итальянских генералов, было бы ошибкой. Стрелять, владеть оружием умел каждый мужчина в Абиссинии, остальному быстро учила война.

Численность вставших на защиту Абиссинии бойцов вызывает значительные вопросы. Признанная в историографии цифра - ок. 500 тыс. Итальянский командующий Пьетро Бадольо насчитал аж 760 тыс., видимо, чтобы оправдать пробуксовки итальянских экспедиционных сил, насчитывавших одномоментно до 400 тыс. солдат и офицеров, хотя бы численным превосходством противника. Примитивная, но вполне рабочая "отмазка". Но старый вояка Эмилио Де Боно (воевал еще в первую Итало-Абиссинскую 1887-89 гг. младшим лейтенантом), которого Бадольо сменил на посту командующего, не щадя самолюбия своего, своих войск и, главное, своего "дуче", смело заявлял: негусу Хайле Селассие удалось поставить под ружье ВСЕГО не более 350 тыс. своих подданных, а одномоментно действующие абиссинские войска редко достигали более 150-200 тыс. "ашкеров". Ловить многочисленных уклонистов от мобилизации и дезертиров у антикварной государственной системы Абиссинии не было сил и возможностей. (Pankhurst, R. A Brief Note on the Economic History of Ethiopia from 1800 to 1935. Addis Ababa: Haile Selassie I University, 1968)

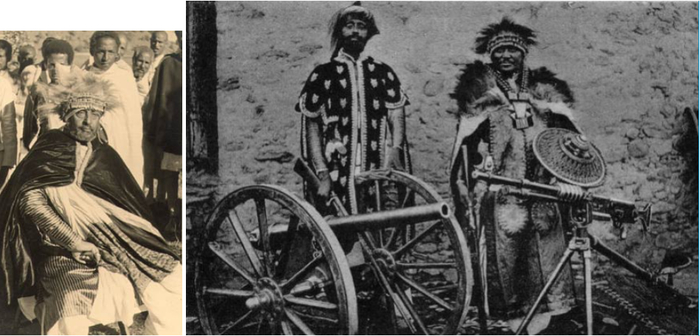

Военный министр Абиссинии рас (племенной вождь) Мулугета Йеггази, герой войны, погибший в феврале 1936 г., в традиционном боевом облачении. На другой фотографии - абиссинские вожди позируют на фоне горного орудия второй половины XIX в. и пулемета системы Гочкисс:

Качество военачальников армии негуса тот же итальянский командующий Эмилио Де Боно оценивал так: "От соответствующих современному развитию военного искусства и техники знаний у многих до невежества у столь же многих".

__________________________________________М.Кожемякин

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Пулемёт Никитина против пулемёта Калашникова. Часть вторая

В противостояние советских конструкторов единых пулемётов могли вмешаться чехи со своим UK vz. 59...

На оценочных испытаниях осенью 1959 года опытные единые пулемёты Калашникова (ЕПК) и Никитина (ЕПН) показали практически равноценные результаты, что существенно усложнило жизнь специалистам Главного артиллерийского управления, ответственным за проведение конкурса.

Автор - научный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ» Юрий Пономарёв

Продолжая рассказ об истории создания отечественного единого пулемёта, попробуем восстановить последовательность событий в хронологическом порядке. Из предыдущих статей вам уже стало понятно, что в деле обеспечения обороноспособности страны не может и не должно быть «забронзовевших» авторитетов. Каждый раз, приступая к новой теме работ, любому, даже самому маститому конструктору, приходилось в очередной раз доказывать свою профессиональную состоятельность.

Первая часть статьи:

Пулемёт Никитина против пулемёта Калашникова. Часть первая

И далеко не всегда удачно — на пьедестале не было второго и третьего мест, и победителем мог стать только один. Так в чём же феномен Калашникова? Ведь уже более десяти лет (с 1947 по 1959 гг.) он неизменно был первым. Попробуйте сами сделать вывод, анализируя не только наши публикации. А когда доберёмся до истории создания 5,45-мм комплекса, мы предложим свою версию.

Итак, чрезвычайно сложная ситуация с доработкой единого пулемёта Никитина вынудила «прощупать» конструкцию Калашникова, несмотря на далеко не дружественный отзыв о ней отраслевого НИИ61. Доработка никитинского пулемёта продолжилась в плановом порядке. По решению начальника ОСВ ГАУ В. Ф. Донченко и начальника техуправления Госкомитета СМ СССР по оборонной технике Н. П. Антонова завод № 74 Удмуртского совнархоза изготовил два пулемёта Е2 №№ 6, 7 и отправил их на испытания в научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения, о чём доложил 24 сентября 1959 г. В этой же препроводительной упоминается об отправке и двух автоматов Калашникова за №№ 001Т и 002Т с деталями из титанового сплава — стволы, ствольные коробки, колодки прицелов, газовые каморы и колодки мушки.

К слову, факт попытки внедрения титановых сплавов в производство стрелкового оружия стал откровением для многих современных специалистов-оружейников. До этого считалось, что это прерогатива ВВС и ВМФ. В дальнейшем мы постараемся пролить свет на их судьбу. А пока каждый Е-2 был укомплектован четырьмя стволами, два из которых имели газовую камору по типу автоматной, а другие — модную — с отсечкой газов, правда, без клапана.

Оба варианта оснащались уже всем привычным трёхпозиционным газовым регулятором с одной лишь разницей — в варианте с отсечкой регулятор стоял на переднем отростке каморы. Так как система с отсечкой газов подразумевает применение более лёгких деталей автоматики, а тело пулемёта в обоих вариантах оставалось без изменений, было ясно, что конструктор не верил в идею её практической реализации и, в конечном итоге, оказался прав.

Вариант с отсечкой был отвлекающим манёвром для поборников идеи «ни в чём не уступить наиболее вероятному противнику» — в армии США был только что принят на вооружение пулемёт М60 (газоотводная система с отсечкой газов предопределила его недолгую судьбу и репутацию самого ненадёжного пулемёта).

Вторым кирпичиком будущего успеха стал правильный выбор способа подачи. Прямая подача фланцевого патрона и при магазинном питании проблема, а тут лента, которую ещё предстоит разработать, и неизвестно, сколько на это уйдёт времени, которого и так нет. Поэтому выбранная двойная подача патрона из штатной, отработанной в производстве и чрезвычайно прочной горюновской ленты с замкнутым звеном хоть и несколько усложняла конструкцию (обязательное наличие основания приёмника, извлекателя и снижателя патрона), но зато позволила в дальнейшем (в сочетании с нижеизложенными техническими решениями) достичь невиданного для пулемётов уровня безотказности.

Извлечение патрона из ленты и его транспортировка на линию досылания производятся вроде бы так же, как и в системах Горюнова, но исполнены более изящно конструктивно и технически грамотно. У Горюнова извлечение патрона из ленты и его перемещение назад производится движком, состоящим из основания, правого и левого зацепов, двух осей и двух пружин, ударно взаимодействующим с отпирающимся затвором, что провоцирует значительную пиковую продольную перегрузку на патрон, в ряде случаев приводящую к распатронированиям — выпадениям пуль. Эта особенность СГМ даже послужила основой для введения обязательной проверки стрельбой из него всех новых и модернизированных номенклатур винтовочных патронов.

Неполная разборка ЕПК/Е-2. На раннем пулемёте установлен двухкамерный дульный тормоз; крышка ствольной коробки не имеет защёлки – её запирание производится по АК’шному выступом возвратного механизма

У Е-2 роль движка выполняет извлекатель камертонного типа (может быть и более сложный в производстве, чем семь деталей СГМ, но уж точно не менее надёжный), жёстко закреплённый на стойке затворной рамы. Отсутствие ударного взаимодействия извлекателя и рамы и большая, медленно разгоняющаяся масса ведущего звена (затворной рамы с затвором) снизили пиковое ускорение извлечения патрона из ленты и придали его изменению более плавный характер. Применение патронов с заниженным пулеизвлекающим усилием (меньше чертёжного, что, по сути, является производственным браком) может привести к выпадению пули, но эти задержки в стрельбе не носят системный характер.

В заключении НИИ-61 высказывалось опасение о трудности изготовления подающего рычага, извлекателя и тяги перезаряжания с рукояткой, однако отечественная промышленность (и Ижмаш, и Златоустовский машзавод, и Ковровский механический) без особых трудностей освоили их изготовление (в том числе и из-за внедрения новых технологий). Кстати, из всех перечисленных деталей в групповой ЗиП на 50 пулемётов попало только четыре: подаватель в сборе, извлекатель, ручка и тяга перезаряжания (на случай их поломок при нарушении правил эксплуатации). Фото Михаила Дегтярёва

Третьей, а, возможно, и самой главной составляющей будущего успеха послужило применение проверенных практикой при отработке АК технических решений — короткого узла запирания канала ствола поворотом затвора на два боевых упора с обеспечением минимальных поверхностей трения и значительным плечом передачи энергии от ведущего звена (затворной рамы); минимальных поверхностей трения затворной рамы в ствольной коробке (за счёт введения отдельных направляющих), направляющей трубки поршня со стравливающими газы в атмосферу отверстиями (для уменьшения загрязняемости); конструкции мушки и принципа приведения к нормальному бою. Явно нелишним стало введение пылезащитных щитков экстракционного, входного и выходного окон приёмника.

С помощью газового регулятора оригинальной конструкции Калашникову пожалуй впервые удалось сделать процесс смены «газа» оперативным (без применения спецключа, принадлежности или выколотки). Фото Михаила Дегтярёва

Особо следует отметить очень оригинальную конструкцию подавателя ленты. Несмотря на замысловатую форму, он не стал слабым звеном системы. Подаватель представлял собой поперечно качающийся рычаг, приводящийся в действие фигурными гранями боковых сторон затворной рамы (для уменьшения потерь энергии на трение, взаимодействие подавателя с левой гранью при откате происходит через ролик, а с правой при накате вследствие более низкой скорости рамы — выступом). При движении рамы вперёд происходит перемещение подавателя вправо и захват очередного звена ленты, при её движении назад подаватель перемещается влево, продвигая ленту на один шаг до её захвата фиксирующими пальцами крышки ствольной коробки.

Примечательна и конструкция неотделяемого (только при полной разборке) замыкателя ствола, позволяющего, кроме своей основной функции обеспечения быстрой смены ствола, производить плавную регулировку зеркального зазора с помощью специального винта. Простейший спусковой механизм вместе с предохранителем состоит всего из семи деталей. Предохранитель блокирует спусковой рычаг, препятствуя спуску затворной рамы с боевого взвода, а передний отросток спускового крючка при включённом предохранителе не позволяет полностью отвести её назад из переднего положения и доставить патрон на линию досылания в основание приёмника.

Прицельные планки и ЕПН, и ЕПК (внизу) конструктивно схожи с планкой РПК, но установлены на оружии целиком вперёд для исключения дублирования шкалы. Приоритет этого конструктивного решения видимо принадлежит Никитину, так как его образец разработан значительно раньше. Наверху лицевая и оборотная стороны планки РПК с установленной прицельной дальностью 300 м. Фото Михаила Дегтярёва

Оригинальна и конструкция ударного механизма, играющего помимо этого роль предохранителя от выстрела при не полностью запертом затворе или от инерционного накола. В стойке затворной рамы отверстие для прохода хвостовика затвора имеет внутреннюю кольцевую проточку, взаимодействующую с выступом ударника.

При приходе рамы в крайнее переднее положение (уже после запирания затвора в конце свободного хода) задняя плоскость проточки, воздействуя на выступ ударника, выдвигает его за зеркало затвора, и боёк ударника накалывает капсюль патрона. Продольный паз в хвостовике затвора служит для обеспечения установки ударника в затвор при сборке и возможности его продольного перемещения как при поворотах затвора, так и в процессе свободного хода затворной рамы при откате и накате.

Затвор ЕПК отличается от автоматного размерами и конструкцией ударника. Показан затвор в сборе и отдельно ударник. Фото Михаила Дегтярёва

Высокая надёжность накола капсюля обеспечивается большой массой подвижных частей, к тому же обладающих достаточно большой кинетической энергией. Исключение сквозных пробитий капсюля достигнуто достаточно большим радиусом закругления бойка и подпором подвижных частей значительной массы, поэтому отпечаток бойка на нём всегда чёткий, глубокий и без выпучин.

В общем, не пулемёт, а сплошной изыск конструкторской мысли. Но официальные испытания — не смотр технических шедевров, предстояло доказать на практике оправданность и целесообразность тех или иных технических решений, ведь основная цель любой разработки — соответствие образца установленным требованиям прежде всего по боевым и эксплуатационным характеристикам.

Никитинская лента в эксплуатации оказалась очень капризной. Мало того, что при снаряжении фланец должен был попасть точно между двумя выдавками, но и при стрельбе звенья скрашивались и осколки очень высокой твёрдости, попадая в детали автоматики, клинили их намертво. Да и стружка от гильз при пропихивании патрона через звено не прибавляла безотказности. Горюновская лента была лишена этих недостатков. Фото Михаила Дегтярёва

Впервые пулемёты Никитина и Калашникова встретились заочно. ЕПН проходил доработку, а ЕПК даже не полигонные, а как бы сейчас назвали — оценочные испытания с 28 сентября по 31 октября 1959 г. По результатам испытаний уже 23 октября полигон оформил справку по сравнительной оценке обоих пулемётов, основываясь на результатах предыдущих испытаний ЕПН, выводы которой не отдавали предпочтения ни одному из пулемётов: «ЕПК по основным характеристикам не уступает ЕПН» (кстати, тут и далее подразумевается вариант ЕПК без отсечки газов), «...по весу, начальной скорости, темпу стрельбы, кучности боя они практически равноценны, в различных условиях эксплуатации ЕПК в общем работал более надёжно (ЕПН при минус 50 °С вообще не стрелял), в то же время ЕПН превосходит ЕПК по величине подтяга свободно свисающей ленты с патронами на 70-100 см; в нормальных условиях работы ЕПК несколько более надёжен — 0,07% задержек в стрельбе против 0,15% у ЕПН. Оба пулемёта имеют неудовлетворительный ресурс деталей: ЕПК — направляющих стержней возвратно-боевых пружин, газовых камор и регуляторов; ЕПН — пружин выбрасывателя, поршней, газового клапана и звеньев лент. В эксплуатационном отношении отмечены преимущества ЕПК — применение штатной ленты, более удобную и плавную регулировку узла запирания и легче осуществляемую взаимозаменяемость стволов, проще в разборке и менее чувствителен к зазорам в газовом узле, лучше защищён от пыли и меньше демаскирует позицию при стрельбе. В свою очередь ЕПН имеет следующие преимущества — более удобные условия для прицеливания из-за большей длины приклада и меньшего угла наклона пистолетной рукоятки, меньше необходимый габарит по высоте при открытой крышке ствольной коробки (важно при размещении в замкнутых объёмах), более простое разряжание при прекращении огня (достаточно снять ленту, не нужно извлекать патрон из приёмного окна основания приёмника)».

Несмотря на выявленные и ещё не выявленные недостатки, дебют ЕПК состоялся и он был замечен. Ситуация с доработками ЕПН тоже была не совсем понятна — несмотря на грозное предупреждение и установленный срок выполнения (напомним — 5 ноября) ЦКБ-14 явно не торопилось, либо не могло её выправить (ведь серьёзные технические проблемы требуют скрупулёзной научной проработки, кинематического анализа, учёта влияния допусков и посадок на функционирование механизмов в определённых условиях и многое, многое другое, что не подвластно чиновничьим приказам с конкретным указанием даты).

Как бы там ни было, 27 октября состоялось очередное совещание представителей ГКОТ, ЦКБ-14, завода № 575 и ГАУ, посвящённое доработке ЕПН, результатом которого стал утверждённый перечень мероприятий по устранению недостатков ЕПН на пяти листах. Дополнительно были обозначены новые проблемы: «...при этом в кратчайший срок должны быть намечены мероприятия по устранению серьёзных недостатков:

— недостаточна величина захода подающих пальцев за фиксирующие, что приводит к нарушению работы механизма подачи при износе его деталей;

— заклинивание подвижных частей в переднем положении при попадании пыли на сухие детали узла запирания».

Вот уж действительно, чем дальше в лес, тем больше дров. Похоже, затянувшаяся эпопея начала раздражать руководство, ведь даже существенные финансовые вливания не смогли переломить сложившуюся ситуацию.

Подтверждением этого служит письмо помпреда АНТК ГАУ генерал-майора Богдан начальнику испытательного полигона от 10 ноября: «...сравнительную оценку 7,62-мм чехословацкого единого пулемёта обр. 59 с отечественными ЕПН и ЕПК проведите по полной программе, а результаты оформите справкой. В справке необходимо подробно рассмотреть преимущества и недостатки чехословацкого пулемёта и дать заключение о целесообразности принятия его на вооружение. Используйте винтпатроны чехословацкого и отечественного производства».

Испытания «забугорного» изделия были закончены 28 декабря 1959 г. Заключение справки гласило: «...пулемёт обр. 59 по боевым и эксплуатационным характеристикам равноценен отечественным ЕПН и ЕПК и требует доработки...». В общем, было решено — шило на мыло не менять, а вместо лечения чужих болячек заняться своими.

Чем «вдохновлялся» Калашников при создании своего пулемёта?

Недавно один из читателей журнала в комментариях к статье о пулемёте Никитина удивил общественность «свежей» мыслью, что М. Т. Калашников, конструируя ПК, вдохновлялся чехословацким пулемётом UK vz. 59.

Автор – главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ» Михаил Дегтярёв

В качестве аргумента он сослался на мнение Константина Конева, которое тот озвучил в каком-то видеоролике. Я, конечно же, позвонил Константину и он прямо опроверг факт наличия каких-либо рассуждений в своём сюжете о «вдохновении», уточнив, что говорил исключительно о заимствованиях, в котором он не видит ничего предосудительного.

Честно говоря, из того разговора я так ничего и не понял про «заимствования» Калашникова у чехов, но, разговор, в данном случае, не о частностях, а о том, как легко и непредсказуемо в головах современных потребителей информации описанные, озвученные и показанные факты трансформируются в обыкновенный бред, не имеющий ничего общего с реальностью.

Сейчас мы готовим к выходу вторую часть статьи о пулемётном конкурсе и я, забегая вперёд, решил опубликовать несколько снимков из неё, где изображены опытный единый пулемёт Калашникова (ЕПК) и чехословацкий пулемёт UK vz. 59.

Чехословацкий пулемёт UK vz.59 в разобранном виде. По мнению отдельных горячих голов из числа читателей «Калашникова», именно этот образец вдохновлял М. Т. Калашникова при разработке ПК

Обратите внимание, что это архивные снимки из отчётов ГАУ об испытаниях пулемётов, сделанные примерно в одно и то же время. Соответственно, по данным фотографиям действительно можно сравнивать концепции и отдельные конструктивные решения двух образцов оружия, являющихся современниками.

Неполная разборка опытного пулемёта ЕПК/Е-2, в дальнейшем превратившегося в ПК. На мой взгляд, если бы, работая над ПК, Калашников и вдохновлялся «чехом», то исключительно для того, чтобы сделать свою конструкцию принципиально проще, легче и технологичнее

Допускаю, что в моём случае почти 40 лет работы с оружием могли стать причиной некоей профдеформации, провоцирующей особый взгляд на матчасть. Но всё-таки предлагаю всем читателям «Калашникова» всмотреться в детали публикуемых фотоснимков ЕПК (будущий ПК) и UK vz. 59 на штатных станках и в разобранном виде.

Мне действительно будет интересно познакомиться с обоснованием мнения о заимствовании Калашниковым уникальных идей, реализованных в конструкции чехословацкого единого пулемёта. Если появится весомый повод, мы обязательно возьмём в руки ПК и vz. 59 и детально разберёмся в «заимствованиях». Пока же я повода для такой работы не вижу.

Оружейные похождения двух баронов в России. Часть первая

UPD:

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ:

Оружейные похождения двух баронов в России и окрестностях. Часть вторая

Явление России австрийского барона Одколека с на ¾ автоматическим ружьём-пулемётом

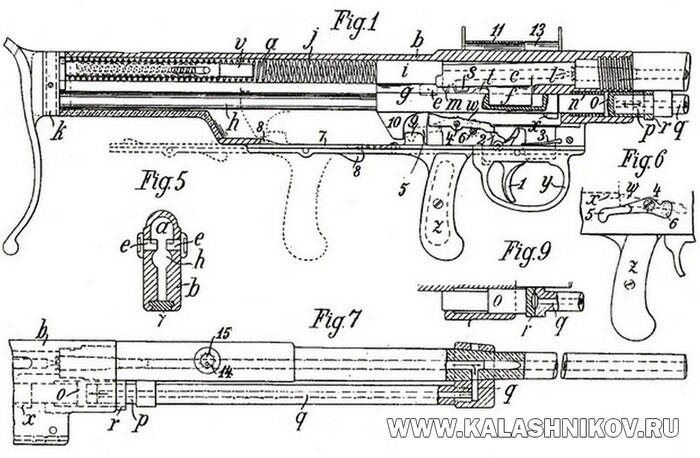

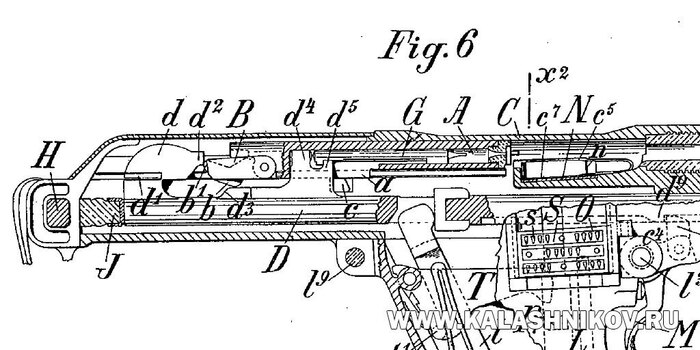

Схема устройства пулемёта Одколека 1900 года из собрания Военно-исторического института Чешской республики (г. Прага)

Авторы - Римма Тимофеева (к. иск.), Руслан Чумак (к.т.н.). Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ».

В 1895 году Россия одной из первых в мире приняла на вооружение своей армии станковый пулемёт конструкции Х. С. Максима и приступила к его закупкам в Великобритании.

Но уже в конце XIX века в только что явившемся миру автоматическом оружии появилось новое течение — лёгкие пулемёты, которые позже в нашей стране назовут «ручными», а до начала 1920-х годов их именовали «ружьями-пулемётами».

Преимущества такого оружия были вполне очевидными — возможность ведения мощного автоматического огня при большой мобильности, недоступной станковым пулемётам тех лет, устанавливавшимся на больших и тяжёлых лафетах.

Поскольку в конце XIX века русская школа проектирования автоматического оружия отсутствовала как явление, а опыт покупки в Англии пулемётов Максима показал крайне затратный характер этого процесса (комплект приобретаемого пулемёта обходился русской казне в 2900 рублей золотом), то было принято решение попробовать разработать образец ручного пулемёта («ружья-пулемёта») в России с привлечением иностранного изобретателя. Волею судеб этим изобретателем стал австрийский барон Одколек фон Аугезд.

Деятельности барона Одколека по созданию ручного пулемёта в России станет странным явлением в отечественной оружейной истории, которое не должно было произойти, но которое произошло и в значительной степени отразило некоторые болезненные особенности военно-государственного управления Российской Империи, способствовавшие её крушению в 1917 году. А началась эта история вполне детективным образом.

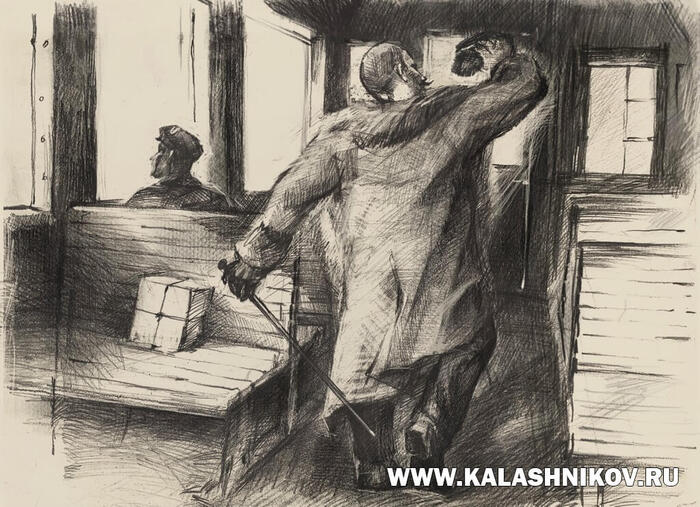

“Поздним вечером 11 января 1901 года прилично одетый господин, в состоянии духа и тела, которое обычно бывает после хорошего торжественного ужина, возвращался в вагоне Приморской железной дороги из Сестрорецка в Санкт-Петербург. При себе господин имел свёрток с какими-то бумагами. По приезде в Санкт-Петербург (вокзал Приморской железной дороги был тогда в Новой Деревне, в районе Ушаковского моста), господин указанного свёртка при себе не обнаружил. С этого детективного эпизода начинается долгая и драматическая история разработки, испытаний и принятия на вооружение первого образца индивидуального автоматического стрелкового оружия для русской армии.

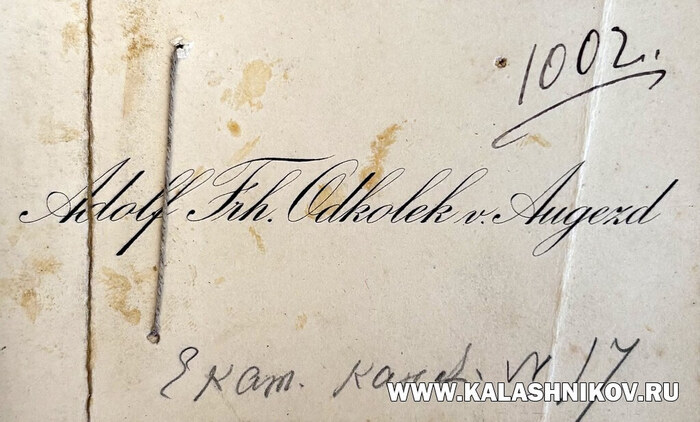

Прилично одетым господином был австрийский барон Одколек. В конце 1900 года Главное артиллерийское управление (ГАУ) русской армии приняло его предложение изготовить в России три ручных пулемёта его системы в течение 5-7 месяцев. 11 января 1901 года Одколек впервые посетил завод и, возвращаясь после официального ужина в С.-Петербург, потерял пакет с чертежами пулемёта.

После непродолжительных поисков с объявлением в газетах и обещанием вознаграждения чертежи были найдены. Нашедшим оказался (конечно, совершенно случайно!) старший чертёжник Сестрорецкого завода. Очевидно, вознаграждение, выплаченное ему Одколеком, позволило заводу сэкономить определённую сумму, причитавшуюся чертёжнику за срочную и сверхурочную работу. Как бы то ни было, с этого времени на заводе началась работа над первым для этого завода образцом автоматического стрелкового оружия.

Она продолжалась больше года — до 23 марта 1902 года, когда последовало распоряжение ГАУ о прекращении работы над ним. Пулемёт так и не был изготовлен. Это объяснялось вовсе не недостаточным мастерством сестрорецких оружейников, а тем, что Одколек привёз в Россию не собственный пулемёт, а только его идею и принципиальные чертежи. Конструкция его была совершенно не отработана и не просчитана. Тогда ещё не существовало методов расчёта конструкций сложных термодинамических приборов, коими являются все образцы стрелкового оружия. К тому же конструкция Одколека была весьма экзотична.

Ромашова Е. К. Барон Одколек приезжает из Сестрорецка в Петербург в январе 1900 года. Бумага, графитный карандаш. 2025 г.

Не оспаривая содержание приведённого выше краткого описания сути и результата работ барона Одколека над ручным пулемётом в России, авторы настоящей статьи сочли необходимым его существенно расширить и дополнить, устранить некоторые неточности и акцентировать внимание читателей на конструкции разработанного Одколеком пулемёта, демонстрируя его абсолютную непригодность для принятия на вооружение.

Не вызывает сомнения, что на такой исход работ повлиял характер личности барона Одколека и особенности его становления как изобретателя оружия. Барон Адольф Одколек фон Аугезд не имел технического образования, он закончил только гимназию, прежде чем поступить на военную службу в 1873 году в качестве добровольца в 6-й уланский полк. Пройдя военную службу, он сделал обычную карьеру кавалерийского офицера (1875 — поручик, 1880 — штабс-ротмистр). Затем с 1882 года почти постоянно находился в отпуске по состоянию здоровья, в 1896 году он был вынужден выйти в досрочную отставку в чине ротмистра.

В дальнейшем Одколек работал в преподавательском составе Школы кавалерийских офицеров запаса в Голиче (Богемия), занимался изобретательской деятельностью, в то время в основном в области стрелкового оружия. Быть изобретателем-самоучкой — типичная практика для семьи Одколек. Двоюродный брат Адольфа Одколека, Йиндржих Одколек, был известным чешским предпринимателем, который в свободное время построил специальную пишущую машинку, которая сейчас выставлена в Техническом музее в Праге. Дядя Адольфа был основателем компании Fr. Odkolek, он переоборудовал мельницу на Кампе в Праге в одну из первых очень сложных «американских» мельниц. Ну а сам Адольф Одколек увлёкся идеями создания автоматического оружия и стал одним из первых в мире его изобретателей.

В 1890–1893 годах он в нескольких странах запатентовал конструкцию автоматического оружия (пулемёта) с оригинальной системой запирания с перекосом в вертикальной плоскости специальной боевой личинки (рычага), расположенной в задней части затвора (патенты: Германии № 65953 от 1890 года, Швейцарии № 4903 1892 года, США № 486938 1892 года, Дании № 686 1893 года).

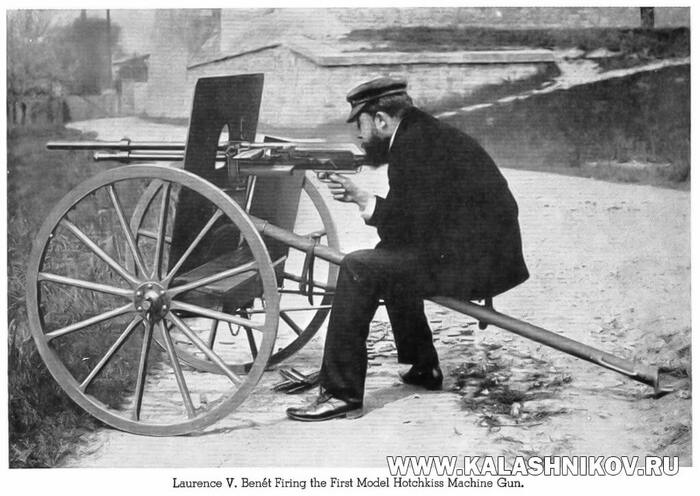

В 1894 году он продал часть своих патентов французской компании Hotchkiss et Cie, сотрудники которой Бене (L.V. Benet) и Мерсье (H.A. Mercie) использовали их в механизме запирания пулемёта Гочкисса образца 1897 года, конструкцию которого в 1896 году запатентовали уже под своими именами7.

Лоренс Бене стреляет из первой модели станкового пулемёта Гочкисса. Фото из: Chinn G.M. The Machine Gun. Vol. 1: History Evolution and Development of Manual, Automatic, and Airborne Repeating Weapons. Washington, 1951

Этот пулемёт стал одним из первых в мире массовых образцов станковых пулемётов, состоял на вооружении армий многих стран и использовался на полях сражений до Второй мировой войны включительно.

Ещё в самом начале свой изобретательской деятельности по автоматическому оружию барон А. Одколек запатентовал матерчатую ленту, патроны к которой крепились верёвочными петлями (патент Германии № 65953 от 1890 года), которую на протяжении почти двух последующих десятилетий он будет использовать во всех разрабатываемых моделях пулемётов.

Запирающий механизм пулемёта Гочкисса обр.1897/14 года. Затвор в отпертом (вверху) и запертом положениях. ВИМАИВиВС

Пока достоверно неизвестно, каким образом удалось барону Одколеку «встретиться» с русскими интересами в части поиска конструктора ручного пулемёта, но в России его предложение впервые появилось в начале 1900 года. В описании предложения значилось, что Россия — первое государство, которому «предлагается к введению это новое оружие, хотя на это изобретение уже выданы германские привилегии». Этот на «¾ автоматический» пулемёт допускал 4 скорости стрельбы: «как из ружья» (редкими прицельными выстрелами), более быстро (до 50 выстрелов в минуту), залпами (от 7 до 15 в 2 секунды), «как из митральезы» (от 300 до 600 выстрелов в минуту). «Дальнобойность его одинаковая, как военного ружья, на 3000 метров, но так как он с приделанным холодильником, вспрыскивающим воду внутрь ствола, тяжелее обыкновенного ружья, то у него есть придаток в виде сошки для подпора дула во время стрельбы. Патроны для него употребляются на ленте, по 50 гильз на каждой, хотя можно пользоваться лентами и с большим числом патронов, до 200 штук». 12 августа представитель барона С.Ф. Невяровский обратился к управляющему делами Арткома П.З. Костырко, сообщив, что пулемёт, о котором ранее велась переписка, доставлен в Санкт-Петербург.

Пулемёт Одколека модели 1900 года из собрания Военно-исторического института Чешской республики (г. Прага)

Пулемёт Одколека (точнее, его стреляющая модель для демонстрации принципа) был испытан на Главном артиллерийском полигоне 16 августа 1900 года. В ходе испытаний отмечалось, что для стрельбы оружие устанавливается дульной частью на особой треноге, а его задний конец упирается в правое плечо стрелка с помощью приклада, при этом стрелок сидит на неудобном сидении низкой треноги. Патроны закреплены в ленте двумя нитяными петлями: одна охватывает дульце гильзы, вторая охватывает гильзу по проточке для зуба экстрактора на её донной части. При продвижении ленты с патронами к затвору петли срезаются острыми рёбрами специальной планки, направляющими ленту.

Что было крайне необычно для конца XIX века, когда пулемёт Максима уже задал стандарт конструктивных и эксплуатационных свойств автоматического оружия и важно для описываемых событий — подача ленты в пулемёте Одколека осуществлялась стрелком вручную!

Для заряжания пулемёта требовалось отвести назад затвор («ползун») с ударником, протянуть ленту и опустить затвор. Под действием пружины он возвращался вперёд и досылал патрон в патронник. Для стрельбы одиночными выстрелами нужно было нажимать на спусковой крючок под ложей; для режима стрельбы, который Одколек считал автоматическими использовался специальный спуск, установленный сбоку ложи. В ходе испытаний из пулемёта сделали 200 выстрелов, и среди прочих неудобств отмечалось, что при стрельбе пороховые газы вырываются назад из отверстия для заряжания и попадают в глаза стрелку, при этом кожаный чехол для защиты глаз плохо выполняет своё назначение. Уже этой одной опасности оружия для стрелка, не говоря про отсутствие автоматической подачи ленты, было достаточно чтобы изобретение Одколека не имело никаких перспектив.

Но не таков был барон Одколек, чтобы так легко сдаться и упустить шанс получить солидные дивиденды и возможности! Его деятельная натура нашла выход из почти безвыходного положения. Он, как литературный барон Мюнхгаузен, решил «бить через дымоход» — проигнорировал результаты испытаний своего пулемёта и каким-то образом вошёл в доверие высоких чиновников, которые взялись получить разрешение на продвижение пулемёта Одколека в армию России от тех лиц Империи, с которыми никто не мог спорить.

11 сентября 1900 года в Главное артиллерийское управление был передано пространное письмо в «должности гофмейстера» барона Сергея Сергеевича Штемпеля, в котором он отмечал, что барон Одколек прибыл в Петербург в отсутствие Военного министра и демонстрировал своё ружьё «компетентным лицам», в их числе — С. Ю. Витте. Штемпель испрашивал — ни много, ни мало — содействия на получение Высочайшего разрешения для демонстрации пулемёта Одколека в Ливадии в присутствии самого Императора!

Манёвр Одколека, поддержанный бароном Штемпелем оказался эффективным — письмо дошло до самого Военного министра Российской империи генерала А.Н. Куропаткина, который поверх него наложил надпись о том, что Императору сведения были доложены, и последовало Высочайшее повеление «подробно ознакомиться с этим изобретением и скорее определить, годится ли оно нам». На 13 сентября 1900 года был назначен доклад исправляющего делами товарища генерал-фельдцейхмейстера М. Е (Г). Альтфатера Военному министру деталей предлагаемого Одколеком пулемёта с письменным заключением испытательной комиссии о степени пригодности этого оружия для русской армии.

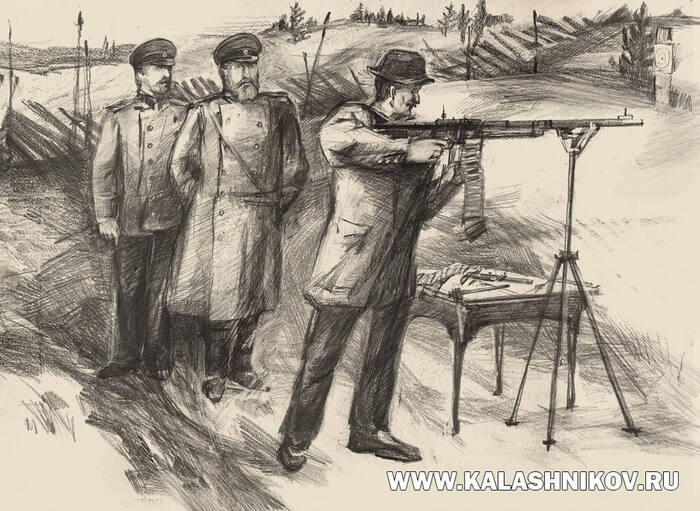

Далее, по приказанию Альфатера, пулемёт Одколека в двух вариантах — ручном и станковом — был продемонстрирован Оружейному отделу артиллерийского комитета на стрельбище Офицерской стрелковой школы.

Запланированная на 21 сентября 1900 года программа испытаний включала стрельбу на меткость, из-за закрытия по пехотной цепи, по появляющимся мишеням с 900 шагов, на дистанцию 2156 шагов (проверка рассеивания), отстрел большим числом выстрелов (изучение нагревания ствола). На испытаниях присутствовали начальник Сестрорецкого оружейного завода генерал-майор С. И. Мосин, начальник приёмной комиссии завода полковник Н. К. Сависко, полковник А.-Г. Э. Керн, капитан Н. И. Юрлов, капитан А. П. Залюбовский, а также сам барон А. Одколек и его представители — С. Невяровский и Г. Кованько. Результаты этих испытаний представляют большой интерес для исследователей темы, поскольку подробно описывают все свойства предлагаемого Одколеком пулемёта.

В ходе предварительного изучения пулемётов Одколека, доставленных на полигон самим изобретателем, было установлено, что оружие спроектировано под 7,9-мм германский винтовочный патрон в гильзе без закраины с бездымным порохом, его баллистические свойства такие же, как у обыкновенной винтовки. Перед стрельбой патроны должны быть закреплены на лентах. Вес одной ленты без патронов 18,6 золотников (79,4 грамма), а вместе с 50 патронами 3 5/6 фунта (2389 граммов).

Барон лично продемонстрировал разборку и сборку пулемёта, устройство частей запирающего механизма и дал другие пояснения о конструкции своего оружия. Испытатели отметили, что пулемёт весит около 25 фунтов (10,24 кг), то есть почти в три раза более русской 3-х лин. драгунской винтовки и имеет очень большую длину — 2 аршина 4 вершка (1,6 м). Для охлаждения ствола с левой стороны пулемёта имелось особое устройство с запасом воды — т. н. «холодильник». При переноске пулемёт укладывался в кожаный получехол с асбестовой прокладкой.

Для производства стрельбы пулемёт нужно было вынуть из чехла, установить стволом на подставку, поднять мушку, упереть затыльник ствольной коробки-приклада в плечо стрелка, отвести назад затвор, вставить ленту с патронами в окно ствольной коробки и рукой закрыть затвор, при этом патрон будет снят с ленты и дослан в патронник.

На весь процесс подготовки пулемёта к стрельбе затрачивалась 1 минута 50 секунд. При стрельбе после каждого выстрела для подачи патронов следовало левой рукой тянуть ленту вниз. Отпирание и открывание затвора, выбрасывание стреляной гильзы, досылка патрона в патронник, закрывание затвора и постановка курка на боевой взвод производились автоматически под действием энергии пороховых газов, отведённых из канала ствола внутрь поршневой системы, расположенной под стволом.

При рассмотрении устройства пулемёта изобретателю было предложено объяснить, почему он считает своё оружие на 3/4 автоматическим. На этот вопрос Одколек заявил, что в ныне принятых винтовках открывание и закрывание затвора производится стрелком, а подача патронов из магазина осуществляется автоматически под действием пружин, и потому он считает эти винтовки полуавтоматическими. В его же пулемёте открывание и закрывание затвора, а также выбрасывание стреляной гильзы и досылка патрона в патронник производятся автоматически.

Однако по заключению военных, поскольку передвижение ленты при стрельбе должно производится стрелком непрерывно в продолжении стрельбы, а делать это неудобно (так как приходится вытягивать левую руку) и требует почти такого же усилия, как открывание и закрывание затвора, можно считать, что исследуемый пулемёт относится скорее к типу полуавтоматического оружия.

Сомнение у испытателей также вызвало газоотводное устройство пулемёта с длинным газопроводом (трубкой) и каналом малого диаметра в отношении способа чистки газовых путей и влияния их загрязнения продуктами сгорания пороха на действие механизма оружия. Одколек сообщил, что считает возможным прочищать канал трубки шомполом, а для очистки бокового отверстия в стволе необходимо производить полную разборку пулемёта. При стрельбе же прочищать газоотводное отверстие, по его мнению, не нужно, так как его будут очищать сами выходящие из ствола пороховые газы. Испытательная комиссия не согласилась с доводом изобретателя, считая диаметр газоотводного отверстия слишком малым для самоочистки, а кроме того, разборка газовой системы пулемёта представляла довольно сложную операцию, производить которую мог только оружейный мастер. Подставку для ствола признали несовершенной — она была неудобна, тяжела, сложно соединялась с пулемётом.

После изучения пулемёта последовало его испытание стрельбой. Ввиду заявления Одколека, что пулемёт приведён к нормальному бою только на 300 метров и предназначен лишь для демонстрации принципа работы автоматики, программа стрельб в полной мере не выполнялась, но кое-что выяснить всё же удалось.

Изобретателю предоставили возможность стрелять из любого из двух представленных им пулемётов и с какой угодно скоростью, но требовалось выпустить как можно большее число патронов для определения степени нагревания ствола после стрельбы. Одколек произвёл стрельбу из нового образца пулемёта и за 2 минуты 5 секунд выпустил всего две ленты с патронами. Ствол при этом так нагрелся, что, когда Одколек впустил в него воду из «холодильника», она закипела.

Во время стрельбы выяснились существенные эксплуатационные недостатки пулемёта. Например, как отмечалось и ранее по результатам августовских испытаний на Главном артиллерийском полигоне, для безопасности стрелка механизмы оружия следовало прикрывать особым кожаным чехлом, так как газы, выходящее через боковое отверстие ствольной коробки вместе с гильзой могли попадать в глаза. Отмечалась неудобная и медленная замена патронной ленты, когда стрелку приходилось на ощупь находить отверстие для её продевания в ствольной коробке, пропускать в него конец ленты и затем во время её протягивания при стрельбе внимательно следить, чтобы лента не перекашивалась, так как в противном случае происходило заклинивание патрона и остановка стрельбы. Для извлечения заклинившего патрона требовалась помощь второго номера расчёта пулемёта.

Е. К. Ромашова. Пулемёт Одколека испытывается на стрельбище Офицерской стрелковой школы в присутствии членов Оружейного отдела артиллерийского комитета ГАУ. Бумага, графитный карандаш. 2025 г.

По итогам испытаний отмечалось, что пулемёт Одколека прост по конструкции, но недоработан. И главное — он «не вполне автоматичен», так как требуется ручная подача патронов!

За 1 минуту 23 секунды было выпущено всего 53 патрона, в цель (400 шагов, 10 фигур) попало только 11. Таким образом «залпового» огня (стрельба очередями — авт.) из этого пулемёта вести было нельзя и показанный изобретателем вид стрельбы больше походил на частые одиночные выстрелы.

Испытатели констатировали, что в представленном виде пулемёт не заменяет не только 25 стрелков, как изначально указывал Одколек, но даже и 6. Кроме того, вести стрельбу из пулемёта очень затруднительно — «почти невозможно» — так как для удобства ручного протягивания ленты с патронами необходимо среднюю часть оружия держать постоянно поднятой в горизонтальное положение.

Вывод, сделанный комиссией по итогам испытаний пулемёта Одколека, отражённый в рапорте начальника Офицерской стрелковой школы генерал-майора Л.В. Гапонова, гласил: пулемёт «в его настоящем состоянии обладает такими несовершенствами, что не может представить из себя ничего интересного для стрелкового дела». По мнению Арткома, зафиксированного в журнале № 586 от 23 октября 1900 года, пулемёт Одколека не мог был быть в таком виде пригоден для нашей армии.

Данное решение было сообщено представителю Одколека. И вроде бы на этом незадачливый австрийский барон, забрав своё странное стреляющее устройство, точно должен был уехать восвояси. Но он второй раз «ударил через дымоход» — воспользовался связями в высших кругах Империи и снова не прогадал.

Той же осенью он сумел организовать демонстрацию своего пулемёта в Крыму в Мисхоре Военному министру генерал-адъютанту А. Н. Куропаткину в присутствии командующего войсками Одесского военного округа генерал-адъютанта графа А. И. Мусина-Пушкина и начальника Главного инженерного управления генерал-лейтенанта А. П. Вернандера. Император Николай II при стрельбах не присутствовал, он в этот период был серьёзно болен.

И здесь произошло — нет, не неожиданное, а вполне ожидаемое событие — результаты произведённых в присутствии высших военных чинов Российской империи стрельб из пулемёта Одколека каким-то чудесным образом полностью противоречили тому, что отметили военные специалисты в ходе предыдущих испытаний пулемёта и убедили присутствовавших высоких военных чинов в ценности изобретения Одколека.

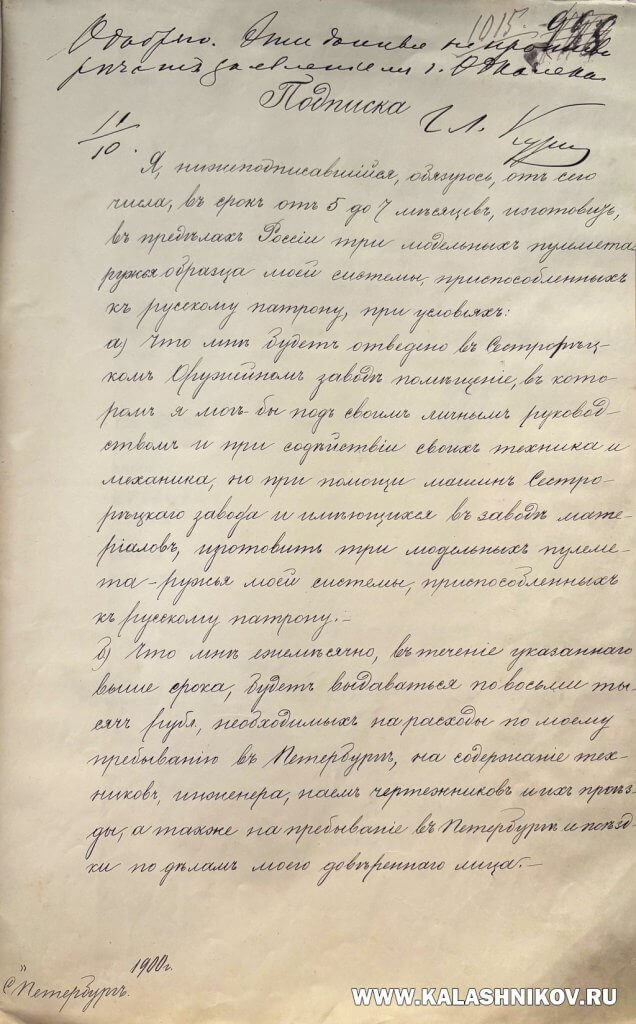

В итоге, 31 октября 1900 года, будучи в Ялте, барон написал заявление на имя Куропаткина, в котором выставил свои условия работ в России по проектированию пулемёта для русской армии, суть которых сводилась к следующему:

— предоставление в безвозмездное пользование отдельное небольшое помещение на казённом заводе вблизи Санкт-Петербурга;

— исключительное право руководить процессом без вмешательства посторонних лиц;

— назначение ответственного лица для контроля за правильным исполнением указаний барона;

— материалы, машины, рабочие силы для тщательного и аккуратного выполнения частей пулемёта-ружья по чертежам и указаниям Одколека;

— предоставление возможности работать с собственным механиком и, по необходимости, инженером;

— жильё для собственного механика и его семьи в непосредственной близости от завода;

— потребное количество патронов и место для пристрелки и испытаний пулемёта;

— заключение нового соглашения по изготовлении трёх образцов пулемёта, «касающееся условий приобретения» изобретения для России;

— гарантированная на полгода вперёд выплата ежемесячного содержания в 8000 рублей.

Для сравнения — обычный подполковник, служащий в указанный период на СОЗ, имел в год жалованья 1500 рублей, столовых денег 1500 рублей и квартирных — 750 рублей23, итого 3750 рублей.

Е. К. Ромашова. Барон Одколек демонстрирует пулемёт своей системы русским генералам Куропаткину, Мусину-Пушкину и Вернандеру в Мисхоре. 1900 год. Бумага, графитный карандаш. 2025 г.

В свою очередь, Одколек обещал в течение месяца-полутора подготовить необходимые чертежи, и саму модель — за 4-6 месяцев.

Требования, выставленные Одколеком России в лице Военного министерства и всех его инстанций, были уникальными в части величины запрашиваемых возможностей и оплаты услуг и при этом такими же уникально безответственными по отношению к заказчику.

Подобного «райдера» не имел ни один иностранный изобретатель оружия из числа ранее появлявшихся в России. Тем более таких комфортных условий для проведения опытных работ никогда не предоставляли русским оружейникам. Но австрийский барон нашёл ключик к сердцу Военного министра Российской империи и добился своего — на доклад Военного министра с этими условиями 1 ноября было получено Высочайшее соизволение.

А 2 ноября 1900 года по распоряжению А. Н. Куропаткина, с учётом «особого значения предложения барона Одколека и дабы не выпустить из наших рук его изобретения ружья-пулемёта», Одколеку из запасного кредита авансом выдали 8000 рублей, отвели соответствующее помещение на Сестрорецком оружейном заводе для собственной мастерской и от завода для содействия назначили «опытного и энергичного офицера» — гвардии капитана М. Е. Неклюдова.

Такое решение Военного министра вызвало недоумение у представителей Арткома (доклад П. З. Костырко товарищу генерал-фельдцейхмейстера 9 ноября 1900 года). Военными предполагалось, что и Одколек подпишет некие условия-кондиции, которые станут гарантией выплаты ему значительных сумм. Но барон от этих «кондиций» отказался, ссылаясь на своё заявление, одобренное Куропаткиным. Таким образом, барону Одколеку была предоставлена полная возможность изготовить на Сестрорецком оружейном заводе три модельных экземпляра пулемёта своей системы под русский 3-х лин. патрон.

При уникальном наборе предоставленных при этом Одколеку возможностей и уровня оплаты, единственным обязательством, принятым им на себя перед Военным ведомством, стало представление ежемесячных отчётов о произведённых работах. В этих отчётах уже с 1901 года отражены изменения, которые требовались Одколеку в сравнении с первоначальными условиями — заказы части деталей за границей (стволы и коробки), дополнительное финансирование и изменения сроков готовности изделий.

Несмотря на то, что работы Одколека на СОЗ продолжались в течение всего 1901 года, и изобретателем были израсходованы крупные казённые денежные средства, годного результата из его деятельности не получилось. Пулемёт под русский патрон был изготовлен, но его главные технические свойства оказались ничуть не лучше изначально представленной стреляющей модели. Тем не менее, 4 апреля 1902 года доверенный барона С. Ф. Невяровский, обращаясь к Военному министру отметил, что задача, возложенная на барона, «блестяще выполнена». Пулемёт произвёл около 6000 выстрелов в присутствии служащих на Сестрорецком оружейном заводе офицеров и многих других людей.

Но к этому времени что-то сломалось в механизме поддержки Одколека внутри русского военного ведомства и с этим редким позором решено было покончить. Одновременно с докладом доверенного лица барона Одколека, Артиллерийским комитетом было получено распоряжение Главного артиллерийского управления о прекращении всех работ по проекту Одколека на Сестрорецком оружейном заводе. 20 июля 1902 года датировано отношение ГАУ о возврате представителю Одколека принадлежащего барону имущества — в том числе, «одного комплекта ружейной модели».

Рассматривая причины прекращения работ Одколека над пулемётом в России в 1902 году, необходимо обратить внимание не только на явно провальную в техническом плане и очень затратную суть предложения барона, которая, очевидно, утомила даже самых высоких его покровителей, но и на тот факт, что в 1900 году в Дании начались опытно-конструкторские работы по созданию портативного пулемёта на базе главных конструктивных решений автоматической винтовки системы Дж. А. Н. Расмуссена образца 1893 года.

В начале 1902 года в Копенгагенском арсенале был спроектирован образец пулемёта с магазинным питанием и водяным охлаждением. В марте 1902 года состоялись успешные испытания этого пулемёта, а в конце года появилась его модель с воздушным охлаждением. Русское Военное ведомство ещё ранее знало о создании в Дании образца портативного пулемёта с магазинным питанием системы Мадсена и Рассмуссена — 11 сентября 1900 года коммерческий представитель датской компании «Rekylriffel Syndikatet» в России контр-адмирал Де Ливрон обратился с письмом в адрес русского Военного министра, к которому прилагал краткое описание портативного пулемёта («Mitrailleuse portative») и предлагал рассмотреть вопрос о доставке в Россию экземпляра такого пулемёта для его испытаний.

Несколько позже, в октябре 1900 года Де Ливрон направил письмо Начальнику ГАУ с предложением испытать пулемёт, изготовленный под русский 3-х линейный патрон, для чего просил передать ему 2000 винтовочных патронов. Решение о возможности заказа пулемёта Мадсена-Рассмусена под русский патрон было отложено до получения более подробных сведений об этом оружии, но в начале 1902 года стало известно, что технические характеристики пулемёта Мадсена-Рассмусена несравненно выше, чем у странной стреляющей поделки барона Одколека.

В итоге русское Военное ведомство сделало свой выбор в пользу приобретения датского пулемёта. Переговоры о покупке ручных пулемётов Мадсена начались в феврале 1904 года, и в конце этого года первые партии пулемётов отправились в Россию, где приняли участие в Русско-японской войне. Несмотря на значительную технологическую сложность и стоимость, пулемёт Мадсена был современным и достаточно надёжным оружием, показавшим хорошую боевую эффективность. А историю о том, как австрийский барон Одколек по русскому заказу за большие деньги создал пулемёт, у которого патроны нитками пришивались к ленте, постарались поскорее забыть.

Продолжение следует...

НСВ «Утёс» - Анигиляторная пушка с прицелом

Не прошло и месяца, а автор опять рассказывает свои а**тельные истории. Я знаю что вы ждали, так что я вылез из работы что бы рассказать про НСВ "Утёс" и его "Сына" - "Корд"

Ну по классике начнем с истории!

На дворе конец Второй Мировой Войны, народ восстанавливает страну, а военные изучают предыдущий опыт взаимодействия с противником. Какое оружие как себя показало. Армии нужен был общевойсковой пулемет.

Ничего вам не напоминает? Да-да, очень похож на РПК, который его в последствии заменит на уровне пехотного отделения.

С 44-го года на вооружении состоял РПД (потом расскажу про этот замечательный пулемет) - Ручной Пулемет Дегтярева, но у него была серьезная проблема: несменяемый ствол. И ты спросишь - "А в чем проблема?". Проблема в том что таким пулеметом плохо подавлять пехоту противника. Ствол в следствии стрельбы раскалится, а там его может повести, может расшириться в следствии чего пуля может застрять в стволе. Но был хороший пример пехотного пулемета который на протяжении всей ВМВ (Второй Мировой Войны) кошмарил всех и любим до сих пор... *Барабанная дробь* - MG-42!

MG-42 был передовым вооружением на свое время. Скорострельность выше конкурентов, надежность на сносном уровне, ствол меняется легко (на картинке выше как раз видно "окошко" для смены ствола)! Не зря у некоторых стран он ещё стоит на хранении и/или на вооружении.

Так вот, вернемся к теме нашего разговора. Посмотрев на это, был проведен в 50-х годах конкурс на общевойсковой пулемет. Среди участников был один экземпляр как ТКБ-015, разработанный Никитиным (запомним).

Испытания они конечно же не выиграли, потому что там был серьёзный конкурент... Пулемет Калашникова (ПК), который и встал на вооружение. И если сделать срез эпохи, то Пулемет Калашникова был попаданием в точку, потому что он до сих пор на вооружении огромного числа стран и по обе стороны баррикад в конфликтах. Надеюсь что в дальнейшем смогу осилить себя и сделаю пост про Калашникова и все его изобретения, будет интересно, НО потом.

Но наши конструктора из Тульского Конструкторского Бюро (ТКБ) не унывали, потому что пулемёт похвалили военные. Они сохранили механизм для будущего и не зря. Спустя десяток лет военные решили обновить и крупнокалиберный парк вооружения, аналогичными проблемами, что и РПД, страдал и ДШК с его модификациями, да и ещё тяжелый, зараза!

Ну и выкатили военные тех. задание для конструкторов:

- ХОТИМ БАБАХУ, что бы было лучше!

И тут настал звездный час наших Тульских оружейников: Никитина, Соколова и Волкова.

Ну вы поняли НСВ под калибр 12,7. Парни взяли свою технологию из ТКБ-015, доработали под патрон 12,7х108 (как у ДШК, потому что их было ОООООЧЕНЬ много на складах) и дали на конкурс. Пулемет на испытаниях показали себя очень хорошо. Ствол меняется, легкий (масса тела ДШК - 33,5 кг, НСВ - 25 кг; на колесном "пехотном" станке ДШК - 157кг, НСВ на станке - 41кг.), можно прицел прикрутить, ещё и точность не сильно страдает. Ну прям сказка!

"Но не может же быть все так идеально" - спросите вы, а я вам и отвечу - "Не может!". Была ооочень сильная проблема со стволом - он был легким без спорно, но перегревался быстро и его надо было менять часто. У ДШК были для охлаждения "ребра" радиатора по всему стволу, боеприпас делали под него и пороху не жалели. Под НСВ пришлось в последствии делать свой боеприпас, что бы ствол служил дольше, а ТТХ (тактико-технические характеристики) оставались схожими.

Пулемет понравился всем родам войск, так что заказов повалило много. Пришлось открыть специальный завод на территории нынешнего Казахстана - г.Уральск. По информации из открытых источников, он там до сих пор производится. А потом ещё лицензии раздали всем "союзникам по коммунистической идеологии", так что пол Евразии его производят/-ли.

"Железная Кавалерия" захотела НСВ на свои "Кони", так появился НСВТ ( НСВ Танковый)

ВМФ (Военно-Морской Флот) хотели "Утес" на все! От лодки, до линкора.

ВВС его ставили, но не так что бы охотно, но была возможность.

Ну и конечно же, для сухопутных войск было множество модификаций: НСВ на сошках, НСВ на пехотном станке, НСВ на ПВО станке, НСВ на любой технике...

МТЛБ модификации "Адский Сотона". Доедет куда надо, сделает больно, Хамви превратиться в УАЗ, а рейнджеры в "кадавров".

Как вы поняли, штука супер... Была... Все, как обычно испортил один год - 1991.

Пока шли 90-е до наших Вооружённых Сил дошло, что завод по производству "Вундервафли" находится в другой стране, а основной потребитель - Россия. Что бы не зависеть от "дружественного" государства, надо что-то думать. Тут то тульские и ковровские оружейники объединились и решили исправить все... Не, не так... ВСЕ! косяки НСВ, что-то что я перечислил выше, но есть ещё минус, но не критичный. На станке и на сошках пулемет лягался как заправская кобыла, так что стрельбу вести было тяжело. Все вопросы решили Ковровские оружейники которые предложили на испытания "Корд" - Ковровские Оружейники-Дегтяревцы

"Корд" идеальная машина для истребления всего вплоть до танка в борт! Не верите? Почитайте как ДШК - Абрамсы в районы двигателя прошивали. А тут улучшенная х2 улучшенная версия. Стреляет как снайперская винтовка, уже не лягается как кобыла - спасибо ДТК, ставится прям на ВСЁ АБСОЛЮТНО! Весит всего на 500г больше. Не машина, а зверь. Как определить что перед вами Корд, а не НСВ? Расскажу про пару фактов, остальное сами поищите: 1) на теле корда, сверху есть бакелитовая кнопка, 2) это ДТК (Дульный тормоз-компенсатор), конечно умельцы ставят на НСВ тоже ДТК, но в основном если вы видите ДТК это КОРД.

А ещё с ним начали делать ДУК (Дистанционно Управляемые Комплексы)

Сейчас такие модули ставится на большинство техники ВС РФ. К примеру Т-90 "Прорыв"

И уже 24 года данный пулемет стоит на вооружении радуя нас своим красивым видом и ощущения страха когда ствол направлен в твою сторону.

А что насчет НСВ: Участвовал он во всех "Конфликтах" по всему миру. Производится до сих пор, актуален всегда. Пока ещё не слышал о разработках крупнокалиберных пулеметов в нашей стране, как и на западе. У них ещё со времен второй мировой стоят на вооружении М2 Браунинг.

Вы представьте этому дедуле будет скоро будет 100 лет на вооружении США! его приняли на вооружение в 1933г.

И расскажу на последок, где можно увидеть, а тем более пострелять из НСВ и КОРД:

1) НСВ "Утёс":

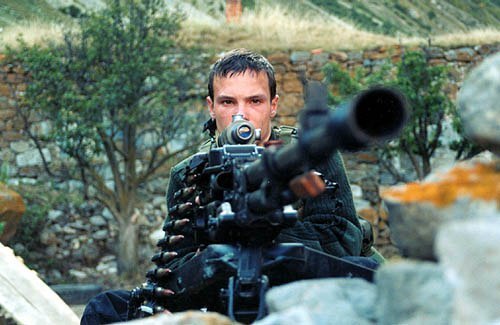

Можно увидеть в фильме легендарного Балабанова "Война"

В фильме Федора Бондарчука "9 рота"

В фильме "Август.Восьмого" данный пулемет стоит на танках

Ну и игры - Escape from Tarkov.

Данные пулеметы расставлены на некоторых картах. Почему 2 ЧВКашника или Дикие их не стащили, вопрос очень хороший.

SQUAD - в основном на технике ВС РФ, "Иракской армии" и "Сербов"

ARMA 2 и ARMA:Reforger

КОРД: К сожалению мною в фильмах был не замечен, если вы его видели, то пишите название в комментариях, гляну.

Игры: SQUAD - ВС РФ и ВДВ РФ на многой технике и укреплениях.

ARMA 2 и ARMA 3

Battlefield 2, 3, 4, Bad Company 1 и 2

Как пулемет на технике и стационарный пулемет

Вроде бы все!

P.S.: Автор так видит, чувствует, думает так что примите как есть.