Gallipoli — новая игра про Первую мировую от создателей Verdun и Tannenberg!

Привет, друзья! Это Dessly!

🎯 У меня отличные новости для любителей исторических шутеров. Студия Blackmill Games, подарившая нам крутые игры вроде Verdun и Tannenberg, готовит новый проект — Gallipoli!

Не знаете как пополнить Steam? Вы всегда можете использовать платформу Dessly, где это можно сделать быстро, качественно и с наименьшей комиссией!

🔥 Что ждёт в Gallipoli?

🎯 На этот раз нас ждут жаркие сражения на Ближневосточном фронте, где сошлись в бою Британская и Османская империи. Вас ждут песчаные пляжи, раскалённые пустыни и разрушенные города — всё, как было в реальной истории!

Что особенного в Gallipoli?

Реалистичные бои — оружие, форма и карты воссозданы по историческим материалам.

Командная игра — здесь важно работать вместе! Выбирайте класс (офицер, пулемётчик, санитар и другие) и помогайте отряду побеждать.

Жёсткие условия — оружие перезаряжается медленно, а бои требуют хитрости и выдержки.

Где и как сражаемся?

Вы сможете испытать настоящий ад Первой мировой в самых жарких точках Ближневосточного фронта.

Высадитесь на пляжах Галлиполи вместе с отважными бойцами АНЗАК, под шквальным огнём прорываясь через вражеские укрепления.

Пойдёте на штурм османских позиций под палящим солнцем, где каждый шаг даётся с трудом, а пули свистят над головой.

Сразитесь среди руин древних городов и в безжизненных пустынях, где тактическая хитрость значит не меньше, чем меткая стрельба.

Это будет жарко — в прямом и переносном смысле! 🔥

Где и когда выйдет?

🎯 Игра появится на PC (Steam, Epic), PlayStation 5 и Xbox Series, с поддержкой кросс-плея (можно играть с друзьями на разных платформах!). Точная дата релиза пока неизвестна, но русский язык точно будет.

Хотите узнать больше? Добавляйте игру в вишлист и заходите в Discord разработчиков. Скоро будет новая информация!

Реклама ИП Миронов А.А, ИНН: 910708038901

«Гёбен» и «Бреслау» — неуловимые рейдеры германского флота. Часть V: Битва за Босфор

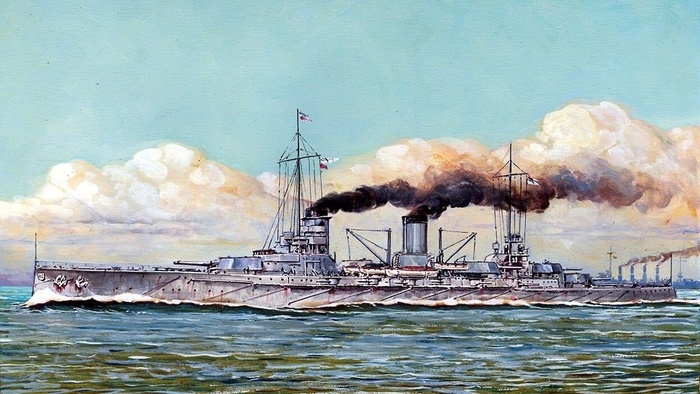

Получив 26 декабря 1914 года повреждения от русских мин вблизи пролива Босфор, «Гёбену» тем не менее удалось своим ходом дойти до Константинополя. Оценив ущерб, адмирал Сушон отправил запрос на верфи Киля и Вильгельмсхафена с просьбой прислать рабочих и инженеров для ремонта. Спустя несколько дней русская разведка уже знала, что «Гёбен» подорвался на минах, но масштаб его повреждений был неизвестен.

Понимая, что эта информация могла подстегнуть российский флот к попытке прорваться в пролив и добить повреждённый корабль, Сушон решился на отчаянный шаг. 31 декабря 1914 года, а также 14 и 25 января 1915 года он выводил «Гёбен» в Чёрное море, курсируя вблизи территориальных вод Османской империи и демонстрируя, что линейный крейсер готов принять бой. Эти меры помогли отбить желание у адмирала Эбергарда пытаться атаковать крейсер, а в начале февраля из Германии наконец-то прибыли инженеры и рабочие для ремонта.

Ремонт в специфических обстоятельствах

Изучив повреждения «Гёбена», немецкие инженеры пришли к выводу, что для полноценного ремонта корабль необходимо ставить в сухой док. Однако в Константинополе не было дока, способного принять корабль таких размеров. Дополнительную иронию вносило то, что на Чёрном море вообще был лишь один порт, имеющий сухой док подходящих размеров — Севастополь. Однако всё это не обескуражило немецких инженеров. С помощью водолазов были изучены повреждённые зоны, которые оказались относительно небольших размеров. Поэтому для ликвидации повреждений было принято решение построить кессоны (конструкции для образования под водой рабочей камеры, свободной от воды).

Пока шло строительство кессонов, немецкие водолазы успешно провели под водой автогенную резку повреждённой части бокового киля «Гёбена». В 20-х числах февраля 1915 года была заделана пробоина по правому борту, а к 28 марта — по левому борту, но не до конца. Так как полностью заменить повреждённую броню было невозможно, пробоины корпуса заделали бетоном. Он мог продержаться и обеспечить боеспособность корабля в течении нескольких лет. Ремонтные работы делались в спешке. 19 февраля 1915 года началась Дарданелльская операция (попытка стран Антанты захватить Константинополь), и «Гёбен» мог понадобиться в любую минуту. К началу апреля основные повреждения крейсера уже были устранены.

Славная победа и горькая утрата

1 апреля 1915 года «Гёбен» и «Бреслау» покинули Константинополь, чтобы прикрыть рейд османских крейсеров «Хамидие» и «Меджидие», отправленных на обстрел Одессы. Адмирал Сушон взял курс на Севастополь, рассчитывая привлечь всё внимание русского флота к своему соединению. На следующий день «Гёбен» и «Бреслау» подошли к Севастополю и обнаружили два грузовых судна, которые быстро потопили. После этого на перехват крейсеров были посланы все имеющиеся в наличии эсминцы. На протяжении всего дня русские корабли преследовали противника, который на полном ходу держал курс на Константинополь. Все попытки догнать немцев провалились. Только миноносцу «Гневный» удалось выпустить по «Гёбену» торпеды, но все они прошли мимо. В целом, отвлекающий манёвр Сушона прошёл идеально. Потерь не было, удалось потопить два торговых транспорта. Но радость от успеха была омрачена вестями из-под Одессы.

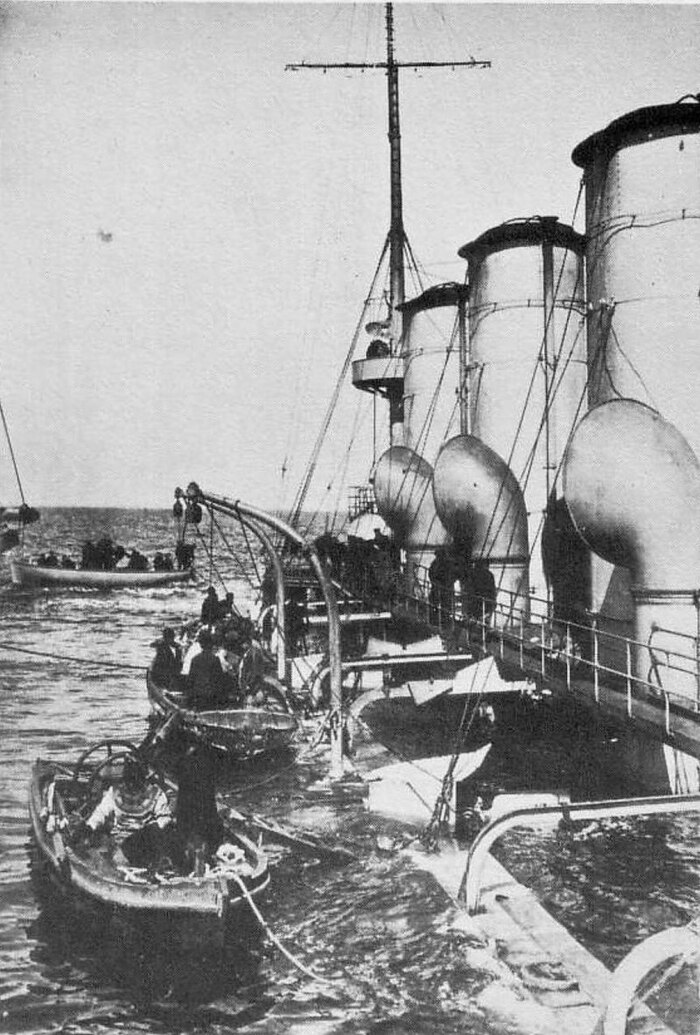

3 апреля 1915 года «Хамидие» и «Меджидие» подошли к Одессе и начали обстрел города. Увлёкшись атакой, османы не заметили, как вплотную подошли к русским минным полям. В скором времени крейсер «Меджидие» подорвался на мине. От полученных повреждений корабль начал быстро набирать воду, турецкие моряки стали спешно покидать борт. Подошедший на выручку «Хамидие» смог подобрать всех уцелевших и взял курс на Константинополь. Рейд на Одессу провалился.

Потеря давно устаревшего крейсера «Меджидие» могла не быть серьёзной утратой, если бы не то обстоятельство, что турецкий флот численно уступал Императорскому Черноморскому флоту России. Каждый боеспособный корабль был для него на вес золота. Ещё более неприятной новостью для осман стало то, что «Меджидие» затонул на мелководье. Уже спустя два месяца русские смогли поднять крейсер со дна и ввести его в строй под именем «Прут», в честь минного заградителя, погибшего во время «Севастопольской побудки».

Королевская охота

4 апреля «Гёбен» вернулся в Константинополь, чтобы закончить ремонтные работы. Они длились до 1 мая, однако полностью завершить их снова не удалось. 25 апреля началась высадка войск Антанты на Галлипольский полуостров. На первом этапе она проходила успешно. Турецкие войска отступали. Чтобы помочь сдержать натиск атакующих, 27 апреля адмирал Сушон получил приказ вывести «Гёбен» вместе с додредноутом «Тургут Рейс» к югу от Галлиполийского полуострова, чтобы обстрелять неприятеля. В тот же день на рассвете «Гёбен» был замечен британской воздушной разведкой. Координаты крейсера передали британскому линкору «Королева Елизавета», который незамедлительно открыл огонь. Первый залп не задел «Гёбен», но снаряды упали довольно близко. Сушон принял решение отменить атаку, направив корабли за скалы, которые служили естественной защитой. «Королева Елизавета» попыталась обстрелять «Гёбен» и за скалами, но безуспешно.

Спустя несколько дней, 30 апреля, Сушон вновь попробовал подойти к Галлипольскому полуострову. На этот раз вблизи цели «Гёбен» наткнулся на додредноут «Лорд Нельсон», который пытался прорваться в Чанаккале для обстрела штаб-квартиры османской армии. Неожиданная встреча закончилась тем, что «Лорд Нельсон» обстрелял «Гёбен», но не добился попаданий. Сушон вновь решил вернуться в Мраморное море.

Противостояние у Босфора

Пока войска Антанты вели кровопролитные бои на Галлиполийском полуострове, Черноморский флот неоднократно выходил к Босфору. Его корабли обстреливали береговые укрепления в надежде выманить «Гёбен» и «Бреслау» на решающую битву. Но адмирал Сушон не рисковал ввязываться в противостояние с численно превосходящим противником. Обстрелы не нанесли существенного ущерба, однако адмиралу Эбергарду удалось потопить десять турецких торговых кораблей, которые везли уголь — топливо для флота Османской империи. Потеря такого ценного груза резко сокращала возможности турецких кораблей проводить дальние рейды до русского черноморского побережья.

Для усиления обороны Дарданелл 2 мая 1915 года с «Гёбена» были сняты два 150-мм орудия вспомогательного калибра и шесть пулемётов. Обратно на крейсер они так и не вернутся.

6 мая 1915 года адмирал Сушон принял решение провести новый рейд вдоль Крымского побережья. Так как запасы угля были ограничены, в поход отправилось только три корабля — «Гёбен», «Бреслау» и «Хамидие». 8 мая эскадра Сушона курсировала вдоль Крыма, но на этот раз ей не удалось встретить ни одного грузового судна. Обстреливать Севастополь Сушон счёл нецелесообразным и, не добившись никаких результатов, эскадра в конце дня вернулась в Константинополь.

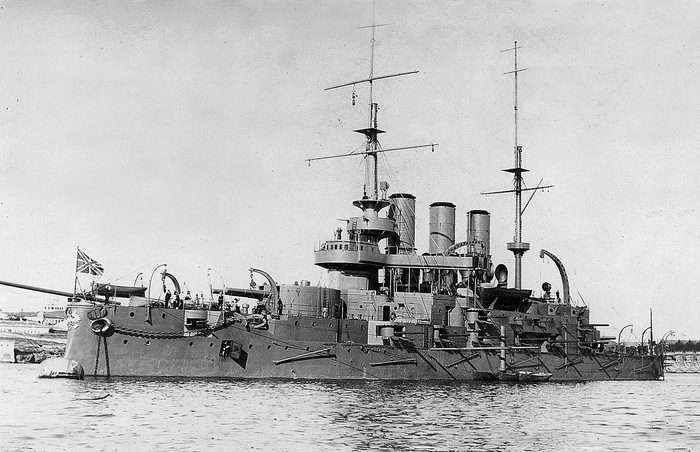

В тот же день, 8 мая, не подозревая, что «Гёбен» находится вблизи Севастополя, в очередной рейд отправились основные силы русского Черноморского флота. Адмирал Эбергард принял решение идти к городу Эрегли, который являлся важным пунктом снабжения османской армии и флота. На следующий день русские корабли потопили четыре парохода и множество парусников вблизи города. Затем, подойдя к нему вплотную, они обстреляли и сам Эрегли, нанеся существенный ущерб. После успешного рейда адмирал Эбергард принял решение разделить имеющиеся в его распоряжении линейные силы на две группы, чтобы вновь приблизиться к Босфору и обстрелять и его. «Три Святителя» и «Пантелеймон» шли в авангарде, «Евстафий», «Иоанн Златоуст» и «Ростислав» прикрывали их со стороны моря.

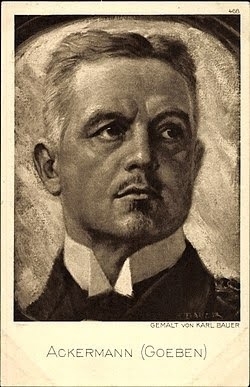

Тем временем в Константинополе было уже известно об атаке на Эрегли. В тот момент адмирал Сушон находился на суше, а его заместитель, командир «Гёбена» Ричард Акерманн, получил приказ немедленно выйти на перехват русских сил. В конце второй половины дня 9 мая крейсер направился в сторону Эрегли, не подозревая, что навстречу ему параллельным курсом идут основные силы Императорского Черноморского флота.

На рассвете 10 мая с «Евстафия» был обнаружен приближающийся «Гёбен». Адмирал Эбергард приказал всем кораблям развернуться бортом к противнику. Командирам «Трёх Святителей» и «Пантелеймона» была отправлена радиограмма с приказом прекратить обстрел Босфора и присоединиться к основным силам.

В 7:53 «Евстафий» и «Иоанн Златоуст» открыли огонь по «Гёбену», немцы в ответ сосредоточили огонь на «Евстафии». Спустя несколько минут на поле боя прибыл броненосец «Пантелеймон», который в 8:05 присоединился к обстрелу немецкого крейсера.

Броненосец «Пантелеймон» в 1906-1910 годы. Бывший «Князь Потёмкин-Таврический», переименованный после знаменитого восстания

Вторым залпом «Пантелеймон» смог накрыть «Гёбен», добившись попадания в среднюю часть корабля и выведя из строя одно из 150-мм орудий. Спустя несколько минут в крейсер попало ещё два снаряда, которые не нанесли существенного урона. Тем временем «Три Святителя» и «Ростислав» также присоединились к бою. В итоге «Гёбену» противостояли все основные линейные силы Черноморского флота.

Капитан Акерманн, видя превосходство сил противника, принял решение покинуть бой. В 8:16, спустя двадцать три минуты после начала боя, «Гёбен» на полном ходу начал отход в Константинополь. Адмирал Эбергард пытался преследовать крейсер, однако тот, имея преимущество в скорости, вновь успешно оторвался.

Во время боя потерь среди личного состава не понесла ни одна из сторон. «Гёбен» сделал около 160 выстрелов, не добившись ни одного попадания. Русские корабли сделали в сумме 169 выстрелов главным калибром, добившись трёх попаданий, которые не нанесли серьёзных повреждений. Однако, несмотря на такие результаты, поле боя и победа вновь остались за Черноморским флотом.

Результаты битвы за Босфор остались неопределёнными. С одной стороны, адмиралу Сушону удалось быстро вернуть в строй «Гёбен» и совершить несколько рейдов к Крымскому побережью. С другой стороны, русскому флоту под командованием Эбергарда удалось нанести существенный урон османскому флоту, потопив несколько десятков грузовых кораблей с углём. Это существенно ограничило возможности рейдерства для «Гёбена» и «Бреслау». Попытки русского флота потопить немецкие крейсеры пока что заканчивались неудачами. Однако Сушон знал, что в скором времени в состав Черноморского флота Российской империи войдут новейшие дредноуты «Императрица Мария» и «Императрица Екатерина Великая», и тогда для его флота настанут тёмные времена. Адмиралу вновь предстояло искать выход из невероятно сложной ситуации.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

К вопросу о зависимости России в период Первой мировой войны

Б. Б. Граве в своей статье «Была ли царская Россия полуколонией?» высказывает ряд важных положений по вопросу о роли царской России в первой мировой войне и зависимости ее от передовых капиталистических государств Западной Европы. Она верно указывает на ошибочность концепций М. Павловича, Л. Н. Крицмана, М. Н. Покровского, правильно критикует некоторые высказывания И. В. Сталина, назвавшего Россию полуколонией западноевропейского капитализма и вспомогательным резервом главных империалистических держав Европы. В. И. Ленин, глубоко изучавший экономику России, никогда не считал ее полуколонией. Но вместе с тем Ленин относил Россию к второстепенным, не вполне самостоятельным странам. Не приняв во внимание это ленинское указание, Б. Б. Граве впала, как нам кажется, в другую крайность, фактически отрицая всякую зависимость царской России от передовых капиталистических стран Западной Европы и доказывая, что царизм осуществлял самостоятельную и независимую политику на международной арене. Она недооценивает также экспансионистскую роль иностранного капитала и его влияние на экономические и политические судьбы России.

Правильность своей концепции Б. Б. Граве пытается обосновать на примере первой мировой войны, в которую царская Россия будто бы вступила как независимый участник англо-франко-русской империалистической коалиции, с совершенно самостоятельными политическими целями и военно-стратегическими планами (стр. 68). «Россия, — пишет Б. Б. Граве, — не была привязана к своим более сильным союзникам, она участвовала в войне, борясь за осуществление своих самостоятельных империалистических задач».

Нам представляется, что такая оценка политических позиций царской России в первой мировой войне не соответствует исторической действительности. Ближе к истине другое положение, а именно: русский империализм вступил в первую мировую войну не только как зависимый партнер англо-французского капитала, но и как выразитель интересов своей собственной империалистической буржуазии, стремившейся «при помощи Англии и Франции разбить Германию в Европе, чтобы ограбить Австрию (отнять Галицию) и Турцию (отнять Армению и особенно Константинополь)». При помощи более сильных партнеров царское самодержавие надеялось осуществить свои империалистические цели в первой мировой войне. Для самостоятельного осуществления этих захватнических целей царизм не имел достаточных экономических и материально-технических ресурсов.

Накануне вступления в первую мировую войну царская Россия по сравнению с другими крупными капиталистическими государствами была крайне отсталой страной. Вполне развитые формы капитализма переплетались в ней с отсталыми формами докапиталистических отношений. Здесь, писал В. И. Ленин, «новейше-капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталистических», в силу чего Россия не могла стать классической страной промышленно-развитого капитализма.

По уровню промышленного развития Россия сильно отставала от других капиталистических стран. В ней преобладали старые фабрики и заводы с изношенным оборудованием, которые не могли служить прочной материально-технической основой для ведения большой и тем более продолжительной войны. По таким важнейшим показателям, как выработка электроэнергии, добыча каменного угля, выплавка чугуна и стали, выплавка меди и выпуск машин, Россия занимала в мировом производстве в 1913 г. соответственно 15-е, 6-е, 5-е, 7-е и 4-е места. Что же касается производства важнейших видов промышленной продукции на душу населения, то здесь положение было еще хуже, поскольку по количеству населения Россия намного превосходила передовые капиталистические страны, а абсолютные размеры ее промышленного производства намного отставали. Например, по общим размерам выплавки чугуна Россия занимала 5-е место в мировом производстве, а по норме, приходившейся на душу населения, — 8-е. То же самое можно сказать и о производстве стали, которой приходилось в России в 1913 г. на душу населения в 11 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, чем в Германии, в 6 раз меньше, чем в Англии, в 4 раза меньше, чем во Франции. Добыча каменного и бурого угля на душу населения была в 26 раз меньше, чем в США, в 31 раз меньше, чем в Англии, в 15 раз меньше, чем в Германии, и в 5 раз меньше, чем во Франции. Намного отставала Россия от передовых капиталистических стран и по переработке хлопка. В 1911 г. его приходилось на душу населения всего лишь 5,6 фунта, или в 8 1/2 раз меньше, чем в Германии и Франции, и почти в 2 раза меньше, чем в Австро-Венгрии.

Конечно, после отмены крепостного права промышленное развитие России сделало значительный шаг вперед, особенно в последнюю четверть XIX и в первые 10–13 лет XX столетия. Как видно из подсчетов немецкого конъюнктурного института, объем промышленного производства России с 1860 по 1913 г. увеличился в 10,5 раза, в то время как в Германии — только в 6 раз, во Франции — в 3 раза, в Англии — в 2,5 раза, в США — в 6 раз. Тем не менее в предвоенный период Россия оставалась «невероятно, невиданно отсталой страной, нищей и полудикой, оборудованной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки».

Промышленную отсталость России накануне первой мировой войны характеризует также распределение самодеятельного населения по роду занятий. Свыше 76% населения России перед войной было занято в сельском хозяйстве и только 10% — в промышленности. Отсюда и невыгодно складывавшиеся пропорции между промышленным и сельскохозяйственным производством. В то время как в совокупном общественном продукте на долю сельского хозяйства приходилось 57,9%, на долю промышленности (включая лесоразработки и лесосплав, мастерские при железнодорожных депо и рыбную промышленность) — только 42,1%. В составе промышленной продукции наибольшая доля приходилась на средства потребления.

Развитие ряда отраслей промышленности, особенно связанных с обработкой металла, хлопка, льна и т. д., происходило в отрыве от сырьевых и топливных баз (Петербург, Московская, Иваново-Вознесенская губернии и т. д.). Это обусловило относительно более высокие затраты общественного труда, а следовательно, и более высокие общественные издержки в промышленном производстве. Разрыв в производственно-территориальных связях русской промышленности и, в частности, сосредоточение около одной трети промышленного производства в пограничных районах страны (Лодзь, Варшава, Белосток, Шавли, Рига, Петербург и др.) не мог не отразиться на ослаблении военно-промышленного потенциала страны, поскольку под ним понимается не только технический уровень и объем производства, но и характер географического размещения промышленных производств. Царская Россия не имела сколько-нибудь развитой военной промышленности, изготовляющей предметы вооружения: ружья, патроны, пушки, снаряды, порох, самолеты, военные суда, бронемашины. К началу войны русская военная промышленность имела считанное количество специализированных военных предприятий, изготовлявших соответствующие виды вооружения. По признанию военного министра царского правительства генерала Поливанова, России недоставало «тех видов промышленности, которые изготовляют предметы государственной обороны, и более всего тех отраслей, которые изготовляют предметы артиллерийского снабжения». Не случайно поэтому у царской России в момент ее вступления в первую мировую войну было всего лишь 7 088 орудий всех калибров против 13 476 орудий, которыми располагала австро-германская армия. Русские артиллерийские заводы, выпускавшие преимущественно легкие орудия — 3-дюймовые пушки, 48-мм полевые гаубицы, 57-мм канонерные, горные полевые пушки, — выпускали очень мало тяжелых орудий. Против 1 396 тяжелых орудий, с которыми начала войну австро-германская армия, русская армия имела всего лишь 240 орудий.

По насыщенности воинских частей тяжелой артиллерией царская Россия уступала не только Германии, Англии, Франции и Италии, но и Румынии, которая имела на каждую тысячу штыков 1,3 орудия против одного орудия в русской армии. Между тем в условиях позиционной войны (как известно, первая мировая война носила именно такой характер) тяжелая, то есть осадная, артиллерия играла очень важную роль в военных операциях. Такие средства, как зенитные орудия, которыми были вооружены французская, английская и немецкая армии, вовсе не изготовлялись на отечественных военных заводах. Не производились в России перед войной и авиационные моторы, бомбометы и минометы. Станковых пулеметов в России производилось меньше, чем в Германии, в 13 раз, чем в Англии — почти в 14 раз, чем во Франции — в 5 раз. Промышленность России не обеспечивала царскую армию и необходимым количеством винтовок. Число винтовок, производившихся в 1915 г. на отечественных заводах, покрывало потребности армии немногим больше чем на 50%. По исчислениям военного ведомства, общая потребность в винтовках на период с 1 июля 1916 г. по 1 июля 1917 г. составляла 6 млн. шт., в то время как отечественные оружейные заводы могли выпускать только 1 814 тыс. шт., или немногим более 35% общей потребности. Недостающую часть винтовок приходилось закупать на рынках союзных и нейтральных стран.

Из-за недостаточно развитой материальной базы царская Россия не могла без помощи извне осуществлять империалистические цели. Она вынуждена была принимать помощь со стороны союзников на условиях, ограничивавших ее политическую самостоятельность и экономическую независимость. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, в том числе и те, о которых пишет Б. Б. Граве. Так, Б. Б. Граве справедливо указывает, что французское правительство еще перед войной добилось «возможности вмешиваться в военно-стратегические дела России, а в годы войны, когда финансово-экономическая зависимость России от союзников усилилась, требовала в обмен на свое золото жизни русских солдат и принятия Россией на себя наибольших тягот по ведению войны, по оттяжке германских армий с западного фронта» (стр. 72).

Жертвуя миллионами своих солдат, оттягивая с западного фронта на восточный десятки немецких дивизий, царское правительство осуществляло тем самым не столько свои «самостоятельные», сколько чужие цели. Царское правительство приняло на себя обязательство выделить из своих скудных запасов хлеб и другие продовольственные товары и сырье не только для Англии и Франции, но и для «малых союзников, Италии» (стр. 73). Самодержавие получало вооружение и снаряжение от союзников на самых тяжелых условиях. Так, английское правительство предложило поставить России 12 млн. снарядов по очень высоким ценам и в крайне растянутые сроки поставок, срывая этим наступательные операции русской армии. Несмотря на это, предложение английского правительства было принято. Начальник штаба Главковерха генерал Янушкевич прямо заявил, что «отклонение нашим правительством подобного предложения может вызвать, в случае неудач на фронте из-за недостатка снарядов, недовольство со стороны союзников».

Эти и многие другие факты говорят о том, что тезис о «самостоятельных» целях и «независимом» поведении царизма «в первой мировой войне, выдвинутый Б. Б. Граве, не имеет под собой достаточных оснований. Надо иметь в виду также и то обстоятельство, что поведение царизма в условиях первой мировой войны зависело не только и не столько от субъективных, сколько от объективных факторов, в частности от степени экономической зависимости России от иностранного капитала. При рассмотрении этой важной стороны проблемы Б. Б. Граве ограничилась лишь общими рассуждениями. Она не дала сколько-нибудь обстоятельного анализа конкретно-исторического материала, характеризующего роль иностранного капитала в экономической и политической жизни России, экспансионистскую природу этого капитала. Б. Б. Граве не учитывает, что страна, импортирующая капитал, неизбежно становится в зависимое положение.

По воле своих правителей дореволюционная Россия широко открыла двери иностранному капиталу и начала импортировать его еще задолго до первой мировой войны. Массовый приток иностранного капитала, в том числе производительного, особенно усилился в период вступления России в империалистическую стадию своего развития (конец XIX и первые 10—13 лет XX столетия). За эти 20–25 лет иностранный капитал успел не только опутать русскую промышленность инвестициями и займами, но и подчинить своему влиянию ее важнейшие отрасли. Усиленному притоку иностранных капиталов в русскую промышленность способствовали более высокая норма прибыли на инвестируемый капитал (вследствие обилия природных богатств, широкого рынка сбыта и дешевого рынка труда в России) и экономическая политика российского самодержавия, всемерно поощрявшего приток в страну иностранных капиталов. Еще в 1896 г. В. И. Ленин писал: «...в последнее время иностранные капиталисты особенно охотно переносят свои капиталы в Россию, строят в России отделения своих фабрик и заводов и основывают компании для новых предприятий в России. Они жадно набрасываются на молодую страну, в которой правительство так благосклонно и угодливо к капиталу, как нигде... в которой жизненный уровень рабочих, а потому и их заработная плата гораздо ниже, так что иностранные капиталисты могут получать громадные, неслыханные у себя на родине, барыши».

За период с 1901 по 1911 г. в России было учреждено 184 иностранных компании с капиталом в 267 656 тыс. рублей. Больше половины этих компаний было в горной промышленности (каменноугольной, нефтяной, золото-платиновой). Здесь были созданы 93 компании с капиталом в 177 345 тыс. руб., что составляло более 66% всех акционерных капиталов этой отрасли промышленности. К началу первой мировой войны общая сумма иностранных капиталовложений в русскую промышленность составляла 1 322 млн. руб., или около 47% всего акционерного капитала. Мне представляется, что последние две цифры несколько завышены. При исчислении их Звентов и некоторые другие авторы принимали во внимание лишь крупные акционерные предприятия и исключали мелкие и средние акционерные предприятия с капиталом ниже 500 тыс. руб., в которых иностранный капитал, как правило, отсутствовал; во-вторых, в сумму иностранного капитала они включали обычно весь капитал иностранного происхождения, без подразделения на экспортированный капитал и капитал, переселившийся в Россию вместе со своими хозяевами, ставший, по существу, «русским» национальным капиталом.

Но следует учесть, что роль иностранного капитала в промышленности определялась не только абсолютными величинами. Эта роль определялась прежде всего тем, что в руках иностранного капитала, главным образом английского, французского и бельгийского происхождения, находились такие ключевые отрасли промышленности, как металлургическая и топливная. Франко - бельгийским промышленным и банковским монополиям принадлежало 93% всей суммы иностранного капитала, вложенного в южную металлургию, и 89,2% иностранного капитала, вложенного в каменноугольную промышленность Донбасса. На долю акционерных обществ с капиталами иностранного происхождения приходилось свыше 70% всей добычи угля в Донбассе. Иностранному, главным образом английскому, капиталу была подчинена цветная металлургия в России. В руках англичан было сосредоточено до 56% всей добываемой в России меди и более 70% золото-платиновых разработок. Немецкому капиталу в лице «Всеобщей электрической компании» — «АЕГ», за спиной которой стоял германский банк «Дисконто гезельшафт», принадлежало около 90% действовавших в России электротехнических предприятий, три четверти капитала акционерного общества Сименс и Шуккерт. Русская химическая промышленность также финансировалась и контролировалась немецкими капиталистами. Под финансовым и производственно техническим контролем немецкого капитала находилась значительная часть предприятий военной промышленности России, в частности Невский судостроительный и механический завод, завод Крейфтона (Охтинское адмиралтейство), завод Ланге (в Риге), завод Беккера. В руках немецкого капитала оказались также завод «Феникс», общество «Ноблесснер», дочернее предприятие Леснера — «Русский Уайтхед», металлообрабатывающие и машиностроительные заводы Гартмана, Коломенский машиностроительный завод, акционерное общество «Треугольник»,- Шлиссельбургский пороховой завод, Русское общество артиллерийских заводов"и др. В руках французского капитала находились Общество русско-балтийских судостроительных заводов с капиталом в 15 млн. руб., Русское общество для производства артиллерийских снарядов и военных припасов.

Во время войны влияние и удельный вес иностранного капитала в хозяйственной жизни страны еще больше повысились. Лишь в начале войны долевое участие иностранного капитала в акционерных обществах России понизилось с 47% в довоенное время до 35,8% в 1915 году. Это было обусловлено трудностями финансово-экономических связей во время войны, стремлением иностранного капитала финансировать и расширять свою «отечественную» военную промышленность, нежеланием части иностранных капиталистов рисковать во время войны крупными инвестициями. Кроме того, часть немецких фондов была конфискована царским правительством. Но эти явления отнюдь не означали, что народное хозяйство России, как ошибочно считал П. И. Лященко, начало «освобождаться от зависимости от иностранного капитала». П. И. Лященко принял в расчет факт снижения в русской промышленности доли немецкого капитала, но не учел увеличения доли англо-французского и американского капиталов, значительно усиливших свои экономические позиции в России. Царская Россия получила во время войны от капиталистов Англии, Франции и США до 8,5 миллиарда займов на покупку вооружения и снаряжения. Это свидетельствует о колоссальном вторжении иностранного капитала в экономическую и военно-политическую жизнь страны. Об усилении экономической зависимости России от иностранного капитала во время войны говорят и данные, приводимые самим П. И. Лященко. По его данным, как и по сведениям других авторов, занимавшихся исследованием иностранного капитала в России (П. Оль, Л. Эвентов, М. Гольман, Е. Грановский и др.), общая сумма иностранных капиталов в акционерных обществах России исчислялась по состоянию на 1 января 1917 г. суммой в 2 243 млн. рублей, из коих 256 млн. падало на облигационный капитал и 237 млн.—на кредитные учреждения. В основном капитале промышленных акционерных обществ России доля иностранного капитала составляла, таким образом, около 1 750 млн. рублей. Если учесть, что весь основной капитал акционированной промышленности России составлял на 1 января 1917 г. примерно 3 185 млн. руб., то на долю иностранного капитала падает более 50%. При этом на долю французского капитала приходится 32,6%, английского — 22,6%, немецкого — 19,7%, бельгийского — 14,3%, американского — 5,2% и на долю остальных стран — 5,6%.

Буржуазное Временное правительство способствовало не ослаблению, а усилению притока иностранного капитала в Россию. «Торгово-промышленная газета» писала: «В свободную Россию потекут в огромном количестве иностранные капиталы, которые в сочетании с отечественной предприимчивостью дадут максимальный эффект». Временное правительство продолжало учреждать новые акционерные общества с преобладающим участием иностранного капитала. Оно разрабатывало проект сдачи в концессию иностранному капиталу части государственных рудников России, горных предприятий, концессий по разработке нефтяных месторождений на Сахалине, золотых приисков на Алтае, медных залежей на Кавказе, и т. д., и т. п.

Россия при содействии царского и Временного правительств все больше и больше превращалась в объект приложения иностранного капитала, извлекавшего неслыханные барыши. Вместо 4—5% дивиденда, получаемого у себя на родине, иностранные капиталисты получали в России от 20 до 30%[40]. За время с 1887 по 1913 г. чистая прибыль иностранных капиталистов на вложенный в России капитал составила 2 326 млн. руб., или на 30% больше инвестируемого капитала (1783 млн. руб.). Это была, по существу, безэквивалентная дань, которую выплачивала Россия иностранному капиталу, осуществлявшему в отношении нее политику диктата и дискриминации, политику подрыва ее производительных сил за счет хищнической эксплуатации ее природных богатств и человеческой энергии, политику превращения ее в сферу своего влияния, в свой аграрно-сырьевой придаток.

Мы согласны с Б. Б. Граве, что в нашей литературе имеется переоценка, а следовательно, неправильная трактовка роли иностранного капитала. Но нельзя и недооценивать эту роль, отрицать засилие иностранного капитала в важнейших отраслях экономики России, ее зависимость и в известной мере подчиненность западноевропейскому, а во время войны и американскому капиталу. Нельзя, например, согласиться с проф. Е. Л. Грановским, который, исходя из однобокой оценки роли иностранного капитала, пытается доказать, что если Россия и находилась в зависимости от западноевропейского империализма, то только благодаря импорту ссудного, но ни в коем случае не производительного (инвестиционного) капитала. По мнению Грановского, импорт производительного капитала, или, другими словами, «рост вложений иностранного капитала в русскую промышленность и банки», отнюдь «не приводил к потере Россией ни ее экономической, ни ее политической самостоятельности».

Противопоставляя одну форму экспорта капитала другой, то есть экспорт ссудного капитала (в виде займов) экспорту производительного капитала (в виде инвестиций), проф. Грановский приходит к тому ошибочному выводу, что если экспорт ссудного капитала приводит страну, импортирующую этот вид капитала, к потере своей экономической и политической самостоятельности, то экспорт производительного капитала к этим последствиям не приводит. Но это не так. Подобный взгляд на инвестиционный иностранный капитал напоминает нам о рассуждениях некоторых буржуазных экономистов, в том числе С. Ю. Витте, который, открывая все шлюзы для притока иностранных капиталов в Россию, писал: «Странно даже говорить о какой-то опасности для русской самобытности от ищущих у нас заработка иностранцев и иностранных капиталов». Усиленный приток иностранных капиталов в Россию в виде инвестиций в промышленность и банки рассматривался сторонниками Витте как «большое благо», как «прямое и самое сильное оправдание правительственной политики» по осуществлению с помощью иностранного капитала «золотого периода лихорадочного учредительства» и т. д. При этом приверженцы подобной политики доказывали, что наибольший экономический эффект дает импорт производительного, а не ссудного капитала, что капитал, полученный в форме ссуды (займа), «в более или менее короткий промежуток времени истребляется, а страна на долгое время остается вынужденной платить ежегодно проценты иностранцам из своего бюджета». Этого будто бы нельзя сказать в отношении инвестиционного капитала, помещаемого в промышленные предприятия, так как последний, несмотря на огромные прибыли, приносимые своим владельцам, «работает сам на себя, нисколько не затрагивая национального дохода» страны, импортирующей капитал, ее экономических и политических интересов.

В действительности, однако, иностранный капитал, независимо от форм его экспорта, национальной и иерархической принадлежности (принадлежит ли он государству или отдельным финансовым группам), осуществляет одну общую цель — извлечение максимально высоких прибылей и установление экономического, а на этой основе и политического господства. Вне этого понятия нельзя дать правильного анализа роли иностранного капитала в русской промышленности, его влияния на экономические и военно-политические судьбы России.

Этого обстоятельства не учла, как видно, Б. Б. Граве, которая сделала вывод о том, что «большой удельный вес иностранного капитала в той или иной отрасли промышленности еще не означал ее подчинения той или иной группе империалистических держав», что иностранные капиталы устремлялись в Россию лишь в поисках высоких прибылей и «не всегда с прямыми целями осуществления общеполитических государственных задач» (стр. 66). Конечно, усиленный приток иностранных капиталов в Россию стимулировался получением высоких прибылей, являющихся целью капиталистического производства. Но погоня за высокими прибылями не могла не приводить к захвату иностранным капиталом основных и решающих сфер промышленного производства, к монополизации рынка труда, сырья и топлива, к установлению монопольно-высоких цен на поставляемую казне и обществу продукцию, к усилению своего влияния на весь механизм политической и экономической жизни страны. Это влияние особенно усилилось в годы первой мировой войны, когда экономическая, техническая, финансовая и политическая зависимость России от передовых капиталистических стран достигла наивысшего предела.

Дореволюционная Россия оказалась настолько сильно опутанной иностранным капиталом, что стоявшие за его спиной политические круги иностранных капиталистических государств имели возможность вмешиваться не только в экономическую, но и в политическую жизнь России. И это вполне понятно, ибо диалектика вопроса в условиях капиталистического общества такова, что тот, у кого сильные позиции в экономике и кто влияет на ее развитие, у того сильные позиции и в политике и тот влияет на нее. В оценке и анализе этих двух неразрывно связанных между собой явлений не должно быть никакого разрыва. Б. Б. Граве, доказывая «самостоятельность» целей и «самостоятельность» мотивов вступления царской России в первую мировую войну, не учитывает состояния экономического развития России, ее зависимости от государств, на стороне которых она вступила в первую мировую войну.

Анализ конкретно-исторического материала позволяет сделать отличный от Б. Б. Граве вывод: во-первых, царская Россия вступила в первую мировую войну не только по своим собственным побуждениям и мотивам, но и под влиянием английского и французского капитала, привязавшего ее (посредством займов, инвестиций и т. д.) к своей колеснице еще задолго до первой мировой войны; во-вторых, экономическая зависимость России от своих старших партнеров — Англии и Франции — позволяла последним навязывать ей в ходе войны, особенно за предоставляемые займы и поставки вооружения, такие условия, которые сводили фактически на нет ее самостоятельную роль в этой войне и заставляли Россию воевать не столько за свои империалистические, сколько за чужие интересы; в-третьих, усилившееся перед войной и особенно за время войны вторжение иностранного капитала, захват им командных высот в промышленности и банках, хищническое истребление природных богатств, вывоз огромных прибылей за счет эксплуатации наемного труда русских рабочих создавали условия, при которых Россия легко могла бы превратиться в полуколонию иностранного империализма. От этого ее спасла только Великая Октябрьская социалистическая революция, ликвидировавшая капиталистическую частную собственность на средства производства, в том числе и собственность иностранных монополий, займы и долги царской России иностранным государствам, с помощью которых они держали ее в состоянии экономической и политической зависимости.

Ссылка на оригинал: https://scepsis.net/library/id_644.html

Толкователь: РИ в ПВМ. Часть 1

Решил перечитать одного из лучших в России экономических историков и крестьяноведов Сергея Нефёдова о социально-экономических отношениях в Первую мировую войну.

«Русская армия уступала противнику в артиллерии, и русские генералы старались использовать численное превосходство, безжалостно бросая своих солдат в штыковые атаки. Осенью 1914 года на Восточном фронте 3 млн. русских сражались с 1,5 млн. австрийцев и немцев, и к концу года русские потери достигли 1,4 млн. Уже в начале 1915 года закончились мобилизационные запасы снарядов и винтовок, на фронт прибывали невооружённые пополнения. Затем началось немецкое наступление. В июле 1915 года в сражении на реке Нарев тысячи солдат не имели винтовок, а для артиллерии была установлена норма в 5 выстрелов на орудие в сутки. Немецкие же орудия были обеспечены 600-1000 выстрелами. В день немецкого наступления артиллерийская подготовка продолжалась пять часов, и за это время обороняющиеся потеряли 30% боевого состава. Военный министр А.А.Поливанов говорил на заседании Совета Министров 16 июля: «Пользуясь огромным преобладанием артиллерии, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём. В то время как они стреляют из орудий чуть ли не по одиночкам, наши батареи вынуждены молчать даже во время серьёзных столкновений. Благодаря этому, обладая возможностью не пускать в дело пехотные массы, неприятель почти не несёт потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами

Русская армия потребляла 5 кг металла на каждого солдата в месяц, в то время как германская – 102 кг, то есть в 20 раз больше».

Первое время крестьяне (они составляли 92% русской армии) не отказывались идти в «мясные штурмы», наивно полагая, что добрый царь после окончания войны отблагодарит их раздачей помещичьей и церковной земли. Крестьяне первое время воевали не за патриотизм, а только за такую идею.

«У них не было никакого представления о том, ради чего они воюют, – свидетельствует британский военный атташе А.Нокс, – не было у них и сознательного патриотизма, способного укрепить их моральный дух перед зрелищем тягчайших потерь». «Крестьянин шёл на призыв потому, что привык вообще исполнять всё, что от него требует власть, – писал генерал Ю.Н.Данилов, – он терпел, но пассивно нёс свой крест, пока не подошли великие испытания». Едва ли не единственной внутренней мотивацией крестьянского участия в войне – но мотивацией неофициальной, исключительно на уровне бытового сознания – были слухи о том, что после окончания войны солдаты-победители получат землю. Эти слухи были аналогичны слухам 1812 и 1855 годов о том, что крепостные-ополченцы получат свободу».

Но к лету 1915 года крестьяне поняли, что царь и элитарии ничем не отплатят им за их жертвы. Об этом глумливо говорили самим солдатам их офицеры – часто тоже представлявшие земледельческую знать. В сознании крестьянской массы произошёл психологический переворот. Именно тогда пошли массовая сдача в плен, дезертирство, «самострелы», братания с противником:

«В целом за время войны Россия потеряла 3,9 млн пленными, в 3 раза больше, чем Германия, Франция и Англия вместе взятые. На 100 убитых в русской армии приходилось 300 пленных, а в германской, английской и французской армиях – от 20 до 26, то есть русские сдавались в плен в 12-15 раз чаще, чем солдаты других армий.

Резко возросло число дезертиров, к началу 1917 года оно составляло 1,5 млн человек. Отмечались случаи отказа частей идти в наступление («забастовки солдат»), братания с солдатами противника. В солдатских письмах всё чаще встречаются угрозы посчитаться с «пузанами, которые сидят в тылу».

При активном нежелании крестьян воевать за царя и элитариев (ещё раньше отказались воевать горожане, покупая себе «бронь» и «белые билеты») что выход России из войны, что Революция были предрешены.

Взято от сюда: