Не укладывается в голове при взгляде на VOC совсем другое. Искренне кажется, что они действуют зачастую себе прямо во вред именно в деловых и политических вопросах. Такое впечатление, что все «19 господ» и их представители на местах, то есть в Индонезии, в Индии, в Тихом океане, Китае, Японии и так далее, капитаны и губернаторы — все поголовно больны шизофренией.

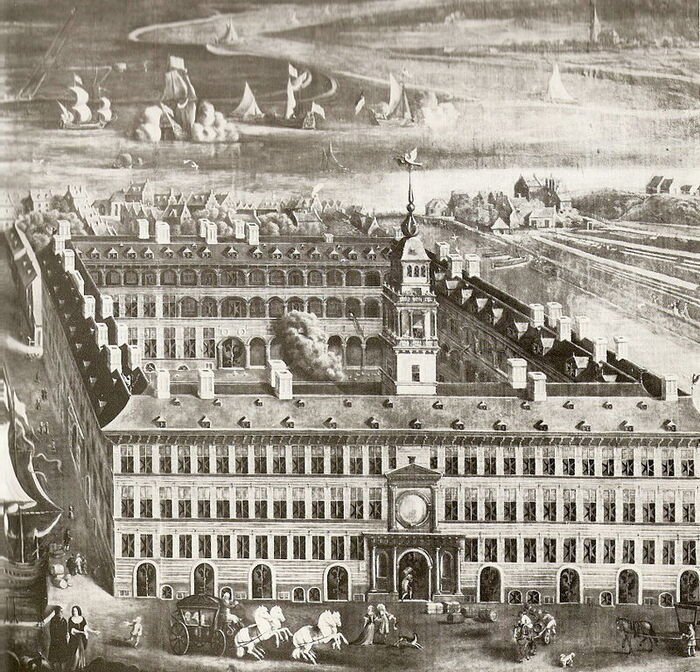

Вот они замечательно планируя, используя технические новинки и новинки военной мысли, вытесняют португальцев из торговли на Востоке, занимают важные пункты, осуществляют грандиозные по масштабам того времени логистические операции. «Флот возвращения», он же «Retoervloot» — провод два раза в год конвоев до 200 кораблей из Батавии (основная база VOC на острове Ява в Индонезии) в Амстердам, рекорд был перекрыт только к Первой мировой войне. Кажутся гениями бизнеса, политики и военного дела.

И тут же, тут же — бросают новооткрытые их капитанами в их экспедициях на их деньги земли, да какие: Новую Зеландию, Тасманию, Австралию, бесчисленные острова Тихого океана, западное побережье Южной и Центральной Америк.

В письмах капитанов VOC руководству уже в XX веке обнаружили, что люди Компании были, скорее всего, первыми европейцами, достигшими Сахалина, Курильских островов, Камчатки. И что сделало руководство? А ничего.

«Дом свободный, живите кто хотите».

И, как будто этого мало, очень странные договоры о торговле с Японией, Китаем и Бирмой, где голландцев разве что палками по пяткам не бьют, а так унижают просто в открытую.

Даже в Индонезии, которую позже, уже в XIX веке назвали «Голландской Индией», у VOC только несколько баз, из всех лишь Батавия тянет на статус города и только благодаря огромным складам готовой продукции и верфям, где строились как раз «корабли зеркального пути» для связи с Родиной, а также суда помельче для местного плавания. И при этом — яростная война с Испанией за Филиппины. При огромном количестве других, свободных (от европейцев) земель вокруг. Война закончилась ничьей — после двух выигранных битв Компанией и одной выигранной испанцами, VOC просто прекратила нападать. Зачем? Почему?

Или вот история из жизни сестры-близнеца VOC — Голландской Вест-Индской компании, которая заправляла делами в Новом свете и Африке. В ходе очередной англо-голландской войны англичанами был занят Суринам — голландская колония. По условиям мирного договора Суринам возвращался WIC, Голландской Вест-Индской компании, причем Англия предложила компенсировать ей на выбор: выплатить приличную, но совсем не чрезмерную сумму денег наличкой или оставить во власти английской короны другие голландские земли в Северной Америке — провинцию Новые Нидерланды с городами Новый Амстердам, Новый Харлем и еще парой поселков, захваченную в ходе боев ранее. WIC без колебаний отдала голландские северо-американские колонии и ныне мы знаем их как Нью-Йорк с Гарлемом и прочими пригородами.

Немыслимая с нашей точки зрения на прагматизм сделка: Нью-Йорк на Суринам. Кто-нибудь вообще без яндекса вспомнит, где находится Суринам и что там вообще есть?!

Но даже без послезнания — только в Новом Амстердаме на тот момент проживало 6 000 человек, там была лучшая якорная стоянка на всем восточном побережье, контроль над реками и новый, отличный форт. А в Суринаме не было практически ничего, кроме только что заложенных плантаций кофе, табака и сахарного тростника.

Но WIC посчитала сделку выгодной чрезвычайно, как и ее «старшая сестра» VOC считала чрезвычайно выгодными сделки в Азии, от которых у нас глаза на лоб лезут. По тому же договору, кстати, англичане возвращали еще и крошечный островок Рюн в Индонезии — и этот вопрос как раз VOC очень сильно лоббировала. Так все-таки, почему?!

Ответ на самом деле прост. Он настолько просто, что реально не укладывается у нормального человека в голове. Для понимания ответа надо лишь иначе посмотреть на мир. Но сначала давайте посмотрим, а что же такого Голландская Ост-Индская компания сделала за двести лет.

Сестры

Раз уж вспомнил о других компаниях Нидерландов в этот период, то кратко их обрисую.

Итак, про первую слышали почти все, Голландская Вест-Индская компания, WIC. Создана буквально через пару лет после основания VOC по тому же признаку: слияние нескольких торговавших с Африкой и Америкой частных компаний плюс большой правительственный взнос. Задачей новой Компании сначала был поиск Северо-Западного прохода — европейские географы были уверены, что Северная Америка похожа на Европу и, значит, где-то там должно быть открытое море, позволяющее быстро достичь Восточной Азии. Мы-то знаем, что обогнуть Америку с севера можно разве что с помощью мощных ледоколов, а тогда на решение этой задачи надеялись всерьез: плавание вокруг Африки или огибая Южную Америку было слишком долгим и опасным.

Флаг WIC. Что интересно, флаг появился еще в то короткое время, когда компания именовалась Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, то есть "Зарегистрированной (официально признанной, то есть) Вест-Индской компанией". Потом первое слово убрали, но не с флага.

WIC первые годы своего существования действительно старательно искала путь в Азию, параллельно осваивая и собственно американские земли. Можно вспомнить хотя бы служившего в WIC капитана Генри Гудзона (того самого, что читается так, а пишется как миссис Хадсон), что открыл массу всего именно под флагом Вест-Индской компании.

И тут сказалась разница компаний: если VOC практически только торговала и большую часть контактов имела с уже существующими государствами, от Японии до индийских раджей, то WIC быстро приняла английскую и французскую схемы обогащения: организация плантаций, основанная на работорговле. И если «зеркальные корабли» ходили прямым рейсами на Яву, то созданные на их основе, но все-таки значительно измененные (гораздо больший трюм, гораздо меньше пушек и отсутствие пассажирских кают) колониальные транспорты WIC плавали в «Золотом (он же Черный) треугольнике»: из нидерландских портов в западную Африку, где на рабских рынках Мали, Гвинеи и Ганы брали рабов, потом в Карибское море и уже оттуда с грузом сахара, табака, кофе, какао и рома в Европу.

VOC, кстати, с рабством дела практически не имела, и не потому, что была высокоморальной — ей просто это было невыгодно. Везти далеко, брать неоткуда (это потом, уже в конце XVIII века европейцы начнут сами организовывать экспедиции за рабами в Африке, до этого работорговля велась через арабских и местных купцов и вождей), да и не надо, в общем — все необходимые работы спокойно делались за небольшие деньги или под угрозой пушек.

Вот геноцидом да, геноцидом VOC отметилась, сейчас считается, что она уничтожила как минимум три небольших, но все-таки народностей. Скорее всего, больше — записей об этом мало.

Сестры-Компании были, как и положено сестрам, похожи друг на друга и соперничали во всем. Всегда готовы были подставить друг другу плечо помощи и подножку. И даже ласково называли друг дружку: WIC именовались «кротами», потому что копошились в земле, а VOС — «крысами», так как тащили все, что не приколочено. Да и эмблема на флаге слегка напоминала крысиную мордочку.

Флаг Ост-Индской компании. Напоминает крыску?

Но кроме Вест-Индской компании была еще и Северная, она же Арктическая компания. Про нее уже точно мало кто слышал, а ведь это был важнейший геополитический игрок в северных морях от Гренландии до островов, по-нидерландски именующихся Nova Zembla. Перевод нужен?

Арктическая компания делала деньги на китобойном промысле и промысле морского зверя, а также на рыбной ловле и торговле с Русским Севером. Она даже претендовала на отъем Гренландии и Фарерских островов у Датской короны, а против английского регулярного флота вела успешную борьбу во время второй и третьей Англо-Голландских войн.

И хотя по богатству, могуществу и силе Арктическая компания не могла соперничать ни с VOC, ни с WIC, это не мешало ей быть гигантом в своем регионе. Основной базой Арктической компании был Шпицберген, отчего компанию иногда называют в литературе «Шпицбергеновской торговой компанией».

И, кстати, официально неправильно именовать все эти компании, включая VOC, «Голландскими». Их штаб-квартиры располагались в трех «Нидерландах»: собственно, в Голландии, в Зеландии и Фризии. Но это так, придирки.

Повседневная жизнь Ост-Индской компании

Ну, а теперь посмотрим, чем же VOC занималась и как она достигла того, чего достигла. Поскольку нам интересна общая картина, то простое перечисление событий и дат ничего не даст. Поэтому я составил нечто вроде тезисов.

Итак, основным занятием VOC, по крайней мере, в первые несколько десятков лет ее существования, была торговля пряностями. Почему именно пряности?

В учебниках истории упоминаются высокие цены и ажиотажный спрос на тот же перец или мускатный орех в Европе, но выглядит это как открытие соли лунными коротышками. «О, надо же, а мы и не знали, что это так вкусно! Дайте две!»

Знали. Пряности известны в Западной Европе с римских времен и до конца XV века люди, даже не самые богатые, перчили и добавляли разных гвоздик с корицами себе в еду всласть. А потом турки, завоевавшие Византию и оседлавшие единственный доступный торговый путь из Азии в Европу, заломили такие пошлины, что возить стало практически невозможно.

И тут же появились деньги и ресурсы на экспедиции Васко де Гамы и Колумба — так-то, чисто технически, они могли и лет на сто или даже сто пятьдесят раньше сплавать и все открыть, ничего принципиально нового каравеллы не содержали. Но зачем, если дешевле и привычнее оплатить перевозку по караванному маршруту через Персию и Босфор? Зато новые пути, из Индии и Индонезии, позволили получать пряности быстрее, более свежие и более разнообразные.

И тут VOC сыграла по крупному. За большие, очень большие деньги (разные источники говорят о сумме от 15 000 до 30 000 золотых флоринов, за один флорин можно было купить двадцать пудов пшеницы или трех лошадей под седло) Генеральные Штаты Республики утвердили за компанией монополию на продажу в нидерландских портах нескольких основных пряностей. Самым важным из которых были перец, гвоздика и мускатный орех.

И тут очень важный момент: казалось бы, зачем платить такие деньги за бумажку, которая ничего не значит во всем остальном мире? Ну не будут конкуренты продавать перец в Амстердаме, повезут в Лондон, Лиссабон или Севилью, и что?

Так вот в том-то и дело, что просто так, легально, не повезут.

Я уже несколько раз писал, что Средневековье, а за ним и Новое Время только из исторических приключенческих романов кажутся временами, где все решали крепкие латы, острая шпага или количество пушек на пушечной палубе. На самом деле это было время жутких крючкотворов и бюрократов, у которых любому выстрелу из пушки и любому тычку шпагой полагалось солидное юридическое обоснование. И если его нет — тебя реально выставят «беспредельщиком» и дела вести если и будут, то только из-под полы и задешево. Не выгодно ни разу никому.

Поэтому люди писали. Законы, уложения, жалобы и ответы на оные, возмущенные письма и письма-оправдания. Писали все и всем и все со всеми состояли в тесной связи. Короли жаловались друг на друга Папе, а после начала Реформации — просто друг другу, по-братски. Генерал осажденной крепости мог вполне послать возмущенное письмо своему врагу. Открытое, кстати. И если возмущение было обоснованным (привлечение к боевым действиям наемников-мусульман, например), то не дай бог противнику отмахнутся — его не поймут и осудят в собственном штабе.

И на море тоже действовали законы. В частности, закон распределения гаваней. Согласно ему товары из английских колоний могли поставляться в Европу только через Лондон, рабы — только через Португалию, а золото и серебро — только через Кадис и Севилью. Ну а пряности шли через Амстердам. И да, в тихую провезти было можно, но это было практически скупкой краденого, а значит давали хорошо если треть настоящей цены. Так что VOC платила не зря.

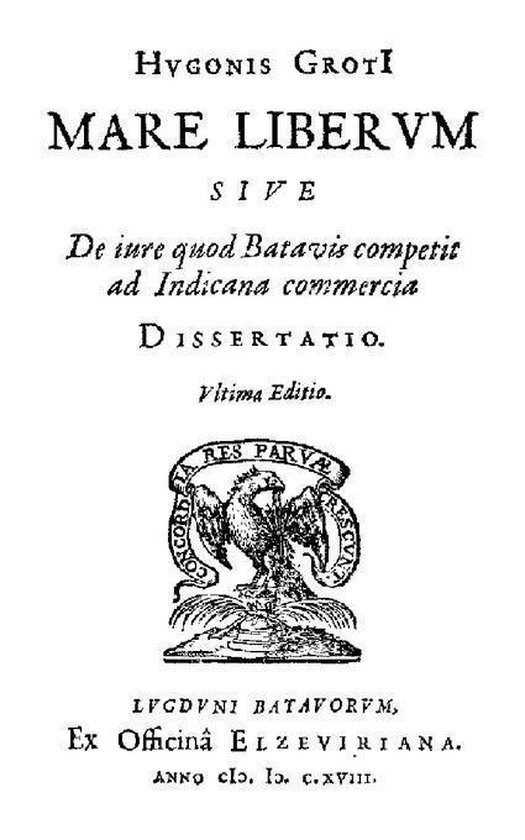

Между тем интересно, что VOC сама внесла существенный вклад в систему мирового правопорядка. Еще в начале своей деятельности у компании возник спор с, разумеется, Португалией по поводу подсудности тех или иных действий на море. Португальцы, основываясь на буквальном прочтении решения Пап о разделе мира (можно погуглить «Тордесильясский договор»), доказывали, что и все моря в пределах «их половины» являются внутренними водами.

Обложка юридически-философского (так!) труда, положившего начала современному морскому праву.

VOC же внесла в мировую практику понятие «Mare Liberum», «Свободного моря», то, что мы нынче знаем как международные воды, которые нельзя закрыть без объявления войны. Это понятие, разумеется, пришлось по душе Англии, Дании, Франции и вообще всем, кроме Португалии и Испании, так что мировое право сильно изменилось: теперь на требование испанского или португальского корабля остановиться для досмотра где-нибудь в Атлантике можно было смело отвечать пушечными выстрелами — юридически это разрешалось. А мы помним, насколько важно было соблюдение всяческих закорючек.

Практически же деятельность VOC протекала следующим образом:

1) Корабли. Корабли (и «зеркальные», и поменьше) строились для компании специально выделенным отделом, или, даже можно сказать, дочерней компанией. Штаб-квартира (или «камера VOC», что интересно, «kamer» переводится как «комната») кораблестроителей помещалась сначала в Делфте, потом переехала в Мидделбург, а потом разделилась на две — вторую основали в Батавии, на острове Ява. Количество вновь построенных кораблей формально утверждалось раз в год на собрании акционеров, но на практике уже через несколько лет «19 господ» просто заказывали сколько нужно.

Каждый рейс планировался или «возвратным», то есть за год и с теми же членами экипажа, или «долгим» — в этом случае корабль оставался в Восточной Азии на два-три года, а экипаж мог меняться на месте. Сначала корабли плавали по-отдельности, но очень быстро были принято решение формировать флоты — так суда могли придти на помощь друг другу в непогоду, да и от пиратов отбиться было легче.

2) Страны, колонии и фактории. Если посмотреть на историю освоения мира, то мы четко увидим три стратегии, которых придерживались те или иные страны.

Так Испания и Португалия осваивали новые территории просто как свои собственные, как продолжение своих стран. Поселенцы были абсолютно равны в правах с метрополией и даже местные жители получали такие же права, если принимали католичество. То есть, страны просто расширялись, совершенно не предполагая каких-нибудь перемен. Той же политики придерживалась, кстати, Россия, занимая и принимая земли в Сибири, например.

В противовес этому Англия и Франция (и другие игроки, помельче) основывали именно колонии — зависимые и неравные метрополии поселения, жители которых обладали сильно урезанными правами по сравнению с оставшимися на Родине. С другой стороны, жители колоний могли куда быстрее и проще разбогатеть, к тому же в колониях часто не действовали строгие в метрополиях религиозные законы, что в XVII веке было куда как актуальным.

VOC (и WIC, к слову) в этом плане опять отличилась — ее поселения, даже самые крупные, вроде Батавии, юридически не были ни нидерландскими землями, ни колониями. А правовая основа очень важна, помним об этом. Так вот, юридически это были торговые посты, фактории, в которых персонал работал (но не жил!) определенное количество времени, а потом возвращался в Европу.

Да, разумеется, в той же Батавии были жилые кварталы, церкви, кабаки, театры, парки и кладбища, люди оставались там по пятьдесят-шестьдесят лет, заводя семьи и умирая, но, повторюсь, юридически они все существовали на срочном контракте и после завершения работы их ждал бесплатный (!) рейс на Родину. И «Новый Амстердам» с присными тоже юридически колонией не являлся, равно как и поселением — просто разросшаяся «вахта» работников Вест-Индской компании. И потому так легко оставлен. «Вахтовики», кстати, большею частью никуда не уехали — Англия гарантировала им свободу вероисповедания и ведения дел, так чего шило на мыло менять? И ныне значительная часть «старых денег» Восточного побережья США носит фамилии вроде Ванстейт или Ванхорн (и да, «вандербильдиха», главная соперница Эллочки-людоедки, тоже «из наших»).

3) Работа, деньги и война. Несколько первых лет существования VOC вообще пыталась избегать серьезных конфликтов даже с местным населением и ограничивалась покупкой пряностей за европейские товары (в первую очередь — оружие) у существовавших султанов, раджей и прочих правителей. Поначалу все шло замечательно, особенно потому, что голландцы, в отличие от действовавших в этих же морях португальцев, были совершенно равнодушны к местным порядкам и не требовали ни переходить в католичество, ни формально признавать власть португальской короны. Местные торговали с VOC уже потому, что это были не португальцы.

Но «мирный период» не продлился долго. Во-первых, обиделись собственно португальцы, у которых буквально крали деньги из-под носа. Нападения на корабли и фактории стали регулярными, а из метрополии в Восточную Азию отправился целый новый флот. Во-вторых, местные правители сочли новых европейцев слишком «вегетарианскими», а таких обобрать сам бог велел. В результате несколько экспедиций были попросту ограблены: в обмен на товары их вытолкали взашей, а многих и поубивали на всякий случай. И, наконец, в-третьих, но не в последних, цена на оружие на европейском рынке сильно взлетела и менять стало куда менее выгодно.

VOC приняла вызов и заручилась юридическим обоснованием: монополией на пряности, разрешением Генеральных Штатов на военный флот и разрешением на собственную денежную политику. В считанные месяцы были построены десятки хорошо вооруженных кораблей, на южной оконечности Африки создана крупная база снабжения и ремонта, получившая название «Капштадт» (мы его знаем в английской транскрипции «Кейптаун»), и на месте «честного торговца» появился зубастый и жадный хищник.

Португальцев кошмарили налетами и осадами от Мадагаскара до Японии, во многих местах просто захватив их базы, а торговлю с местными правителями отныне начинали с того, что сносили пушками их верфи и дворцы (джунгли джунглями, но 99% местных жило у моря, иначе никак) и уже потом вежливо спрашивали: «Перец есть?! А если найду?!»

Для оплаты (совсем не платить было, все-таки, невыгодно — у запугивания есть пределы, у жадности их нет) теперь применялся не сразу бартер на европейские товары, а собственные, Голландской Ост-Индской компании, деньги. Как монеты, так и векселя, по сути уже ассигнации. Опыт Ганзы расцвел в новых условиях.

Тащить деньги из Европы было совершенно невыгодно, так что они чеканились и выпускались на месте, из местного серебра, меди или бумаги. Кстати сказать, утаивание и провоз в Европу монет VOC считался преступлением. А желающие находились хотя бы потому, что серебра в гульдене компании было больше, чем в гульдене голландском.

Еще из интересного: VOC первой в мире озаботилась созданием регулярной санитарно-медицинской службы для своих матросов и солдат. Так всех моряков сразу по прибытии в порт гнали в бани, где их осматривали медики, а одежда пропаривалась и стиралась. Первоначальной идеей было недопущение кражи драгоценных пряностей, но очень быстро заметили, что так количество опытных мореходов убывает куда медленнее от всяких болячек, а значит и корабли ходят лучше. Надо же, кто бы мог подумать!

И возвращаясь к «шизофрении»

Если посмотреть на цифры, то VOC уже к середине XVII века, всего-то через тридцать-сорок лет после основания, предстает настоящим военным и экономическим монстром. По количеству пушек она явно опережает большинство стран, уступая только родным Нидерландам, Англии, Франции и Испании, количество солдат и матросов тоже невероятно, базы в сотнях и тысячах уголках света от Индии до островков Тихого океана. А уж чисто деньгами компания может весь свет купить, продать и купить еще раз.

И вот с этаким-то монстром случилась «японская история».

В Японию первыми прибыли, разумеется, португальцы и какое-то время европейских торговцев там приветствовали. Но у португальцев был раж миссионерства, в результате целая японская провинция перешла в католицизм и подняла восстание против притеснений центральной власти. Власти отреагировали изгнанием из страны европейцев и закрытием Японии для торговли со всеми. Кроме Китая и… и VOC.

Последняя немало постаралась, выслуживаясь перед Эдо (тогдашней столицей Японии). Голландские корабли бомбардировали укрепления восставших на полуострове Симабару, голландские инструкторы обучали обращению с голландскими мушкетами японских мушкетеров, голландские пушки и порох обновили армию сегуна.

За это голландцам милостиво позволили жить на крохотном (120 на 75 метров!) искусственном островке Дэдзима, под постоянным надзором японских чиновников, без женщин и детей. И VOC должна была платить. Только за аренду островка платилось более 200 килограммов серебра в год. А еще была плата за воду, за паруса, за освещение, плата многочисленным японским служащим тоже шла из бюджета VOC. И, словно этого мало, общаться с губернатором этого островка голландцы, будь то простой матрос, капитан, адмирал или знатный купец, обязаны были в поклоне до земли или стоя на коленях. И VOC без возражений приняла все это.

Почему? Почему?! И ведь не столь одиозное, но тоже унизительное было в торговле с Китаем через Макао, с Бирмой...

Ответ, разумеется, есть. Больше того, многие наверняка догадались о нем — в конце концов, не так уж и давно были 90-е. И ответ таков: VOC была крупнейшей в истории попыткой создать «чистый капитализм». Вот как он есть, с заботой только и исключительно о прибыли акционеров, без этих ваших государственных интересов, социальных обязательств и трудовых отношений. Чисто деньги как мерило всего, причем — именно те деньги, что фигурируют в Нидерландах в день подсчета ежегодной прибыли. И прибыль росла на 10% в год на протяжении почти двух столетий!

Мир представлялся VOC как огромная корзина с киндер-сюрпризами. Жадно схватить, развернуть, сожрать шоколадку и открыть яйцо. Подходит в нашу коллекцию — оставляем, нет — выбрасываем, вон еще сколько есть! Только тут были не киндер-сюрпризы, а новые земли. Есть на открытом берегу мускатный орех, серебро, золото, перец, гвоздика? Или хотя бы ценные породы дерева, фарфор, ткани, слоновая кость? Отлично, оставляем факторию. Нет? И зачем тогда эти острова и материки нужны? Вперед, вперед, впереди еще много-много шоколада!

Тут мне могут возразить, что в той же Австралии золото есть, а VOC ее бросила. Да, есть, но аборигены о золоте не знали, а разведывать огромные территории самостоятельно — да зачем, вон сколько всего вокруг!

И война с Испанцами за Филиппины отлично вписывается в концепцию. Прошел серьезный слух, что как раз там-то испанцы обнаружили богатые золотые месторождения. Не грех и отобрать. Но в разгар войны выяснилось, что это пустышка. «А, ну ладно, пацаны, не держите зла, я побежал!» И VOC побежала дальше.

Так что японская история для акционеров VOC представлялась сплошной выгодой: за японский фарфор и шелк платили вдвойне, втройне (всем известно, что главное — не качество, а редкость товара), а то, что наемные работники там на коленях стоят — так это их свободный рыночный выбор. Могли бы и на Родине с голоду сдохнуть, никто не заставлял.

И сестра-компания, WIC, меняла не развитые поселения на Манхеттене на едва освоенные джунгли в Суринаме, а убыточные активы на активы прибыльные: в Северной Америке драть три шкуры было не с кого, даже с бобров только одну снять можно, а вот цены на табак, кофе, сахар и ром в Европе росли постоянно, их требовалось все больше и больше. И островок Рюн, за который так билась VOC в этой сделке был не просто крошечным островком в Индонезии, а точкой, могущей порушить монополию на мускатный орех, если бы остров попал в руки англичан. Помните же, что английские товары шли через Лондон? И если мускатный орех становился английским, то прощай сверхприбыли!

А голландский флаг над городом… Ну, тут вмешалась идеология. Нам может быть странно, когда идеология отдает земли, но в мире и не такое случается. А тут случился кальвинизм.

Руководство обеих компаний были кальвинистами, протестантами сурового толка. И кальвинистами нидерландскими, со своим менталитетом. Макс Вебер попытался романтизировать этот менталитет в своей знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма», но, при всем уважении, это все-таки именно романтическая литература, пусть и прикидывающаяся экономической и социальной. А в реальности кальвинизм нидерландского толка сказался на деятельности VOC, WIC и других компаний самым неожиданным образом.

Дело в том, что рамках кальвинистской общины (точнее, нескольких общин кальвинистского толка) очень быстро появилось и очень укоренилось поверие (иначе не скажешь), что в рай попадут прежде всего «правильные» обитатели «правильных» земель. В числе которых, земель, прежде всего были, разумеется, Нидерланды.То есть, вот прям Рай, а преддверие его — Нидерланды. Кроме этого там числилась Палестина, гора Арарат и прочие библейские территории.

И эта вера, что жизнь, собственно, возможна исключительно в Нидерландах, а все остальные места только для заработка пронизала всю историю VOC и ее сестер. Нет, разумеется, были в истории компании руководители, что пытались серьезно развивать ту же Батавию и так далее. Но в любом случае эта система — там зарабатываем, чтобы сами на старости и дети росли тут — была неизменной. А раз так — то какая разница, чем и как живут все эти бирмы, японии и индонезии? Нахапал и свалил — вот идеал!

В качестве бирм и индонезий в 90-е были мы сами. И хапали, чтобы жить в «правильных землях», тоже мы же. Вот такое внутреннее разделение на VOC и аборигенов.