Капля Руперта!

(Подсмотрено в "Мемофил")

Прорыв в лечении рака груди: таргетинг «спящих» клеток

Исследователи Пенсильванского университета сообщили о первом успешном уничтожении дремлющих опухолевых клеток — источника поздних рецидивов после стандартной терапии. В федеральном исследовании фазы II (CLEVER), около 80% участников полностью избавились от обнаруживаемых «спящих» клеток, а спустя примерно 3,5 года более 90% остаются без признаков рака.

Ключевой результат продемонстрировала группа, получавшая комбинацию двух препаратов: в этой подгруппе за период наблюдения зафиксирована 100% выживаемость без рецидива. По оценке авторов, таргетинг остаточных дремлющих клеток закрывает критически важное «окно уязвимости» между первичным лечением и поздними возвратами болезни и может стать недостающим звеном адъювантной терапии.

«Спящие» клетки — это микропопуляции опухолевых клеток, которые переживают хирургическое и лекарственное лечение, оставаясь метаболически неактивными и слабо доступными для стандартных препаратов; они могут активироваться через годы и давать метастазы. Ранее клинические попытки адресно воздействовать на такие клетки были ограниченными; новое исследование впервые демонстрирует выраженный эффект в когорте пациентов с раком молочной железы.

Мысли редакции: Несмотря на впечатляющие показатели, работа относится к фазе II и требует подтверждения в более масштабных рандомизированных испытаниях, а также дальнейшей оценки безопасности и длительности ответа. Если результаты подтвердятся, стратегия таргетинга дремлющих клеток может изменить стандарты ведения пациентов с высоким риском поздних рецидивов и сократить потребность в длительной токсичной терапии.

Спишь?

Ученый Пермского Политеха объяснил, почему нужно обязательно отдавать ребенка на дополнительные секции

По данным на август 2025 года, более 17,7 млн детей школьного возраста в России получают дополнительное образование в секциях по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. Ученый Пермского Политеха рассказал, нормально ли ребенку ходить только в школу и можно ли заставлять его посещать дополнительные занятия, а также как подобрать секцию по душе, какое количество кружков не перегрузит нервную систему и в какой форме можно сравнивать детей с другими, чтобы у них не пропала мотивация к развитию.

Нормально ли, если ребенок ходит только в школу

Сейчас все больше родителей стараются отдать детей на дополнительные занятия. Они понимают, что ребенок, которого с ранних лет приучили к дисциплине и нагрузкам, легче переносят стрессовые ситуации, адаптируются к новым условиям и, в целом, становятся успешнее остальных сверстников. Но это не единственная причина.

– Бывает так, что семья живет далеко от города, и у родителей нет возможности возить детей по разным секциям. Кроме школы они ничего не посещают. Это нормально, пока ребенок маленький и все свободное время тратит на игру или на какую-то свою созидательную деятельность. Но в подростковом периоде, начиная примерно с 11 лет, его приоритетом становится общение со сверстниками. И вот тут могут начаться проблемы. Он начнет проводить много времени в телефоне, сидя в социальных сетях, переписываясь с друзьями. Для того, чтобы избежать ухода в такую непродуктивную деятельность, стоит найти возможность отдать ребенка хотя бы на один кружок, когда он научится самостоятельно добираться до места занятий, – советует старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Возможно ли подобрать секцию под темперамент ребенка

Зачастую в процессе принятия решения о том, какой кружок выбрать, у родителей срабатывает стереотипное мышление. Например, если Петя спокойный и вдумчивый, ему нужно на шахматы, а непоседливую, активную Машу лучше отправить на танцы или какой-нибудь спорт.

– На самом деле ориентироваться при выборе секции только на текущий темперамент не совсем верно. Характер, особенно в раннем возрасте, очень изменчив. Застенчивый малыш может раскрыться и стать общительным подростком, а активный и импульсивный — со временем превратиться в более спокойного и сосредоточенного. И то, и другое — нормально. Поэтому главным критерием выбора должен быть интерес самого ребёнка», — считает ученый ПНИПУ.

Важно понять, что его увлекает, вызывает искренний отклик. Задача родителей — ненавязчиво предлагать варианты, обсуждать их вместе, показывать возможности и мягко направлять, помогая найти то, что действительно придётся ему по душе. Можно посмотреть спортивные соревнования, сходить на художественную выставку или симфонический концерт.

– Интерес к секции может быть парадоксальным и не соответствовать внешнему поведению. Например, спокойный и флегматичный ребёнок может мечтать не о шахматах, как все ожидают, а о карате или боксе. И наоборот, гиперактивные дети иногда интуитивно выбирают занятия, которые помогают им обрести равновесие: моделирование или рисование. Это их способ стабилизировать психику и научиться концентрации, – продолжает эксперт Пермского Политеха.

Скандалы из-за музыкальной школы и гимнастики: правильно ли заставлять ребенка ходить на секции

Иногда люди во взрослом возрасте говорят, что родители в своё время передавили их, заставляя ходить на изнуряющий спорт или в музыкальную школу. Это сопровождалось постоянными спорами, истериками. Скорее всего, их воспоминания отражают наиболее эмоциональные моменты, когда они, будучи маленькими, сталкивались с тем, что их ставят в дисциплинарные рамки.

– Сейчас существует тренд, на то, чтобы максимально разгрузить детей, изолировать от каких-то тяжёлых, стрессовых жизненных ситуаций. С одной стороны, это хорошо, потому что еще относительно недавно они считались взрослыми в маленьком теле, и отношение к ним было таким же. Отказ от физических наказаний, жестокости – это, конечно, очень большое достижение. Но перекос заключается в том, что некоторые родители предлагают полностью отказаться от любых дисциплинарных воздействий: если ребёнок не хочет играть в футбол, значит не будет, надоело посещать какую-нибудь секцию – пусть не ходит. Это в корне неправильно, потому что он в своем возрасте ещё не может оценить те возможности и пользу, которые получит за несколько лет дополнительных занятий. И в данном случае анализ его действий и их последствий должны совершать родители, —считает Валерий Литвинов.

У детей еще не развиты лобные доли, которые отвечают за анализ, планирование и самоконтроль. Их функцию на себя берут взрослые. То есть, если ребёнок решает бросить секцию, потому что столкнулся с какой-то трудностью, у него что-то не получается, и взрослые не дают ему уйти в течение как минимум полугода, это правильно. Вполне возможно, что за это время он адаптируется, и причина, по которой он не хотел ходить в занятия, просто забудется.

– Чего точно не стоит делать – это идти на поводу у ребенка. Дисциплинарные рамки обязательно должны быть, потому что подвижной детской психике требуется опора. Истерики и недовольства, как правило, связаны с переутомлением, нежеланием напрягаться. В них ничего страшного нет, это важные моменты столкновения с трудностями и преодоления себя. Зато потом во взрослой жизни умения, полученные на кружках и навыки самоорганизации пригодятся – ребенок будет за них благодарен, – объясняет ученый ПНИПУ.

Бывает наоборот: некоторые взрослые рассказывают, что они обижаются на своих родителей за то, что те в своё время потакали их слабостям, разрешали не ходить на дополнительные занятия, если не нравится. В дальнейшем им потребовались колоссальные усилия, чтобы наладить свою дисциплину, а кто-то вообще так и не смог этому научиться.

Какое количество дополнительных занятий не перегрузит нервную систему ребенка

Перегрузить маленького ребенка, особенно в начальной школе, совсем не сложно. Если родители имеют большие ожидания, записывают его сразу и на гимнастику, и на музыку, и в художественную школу, требуют высоких результатов, он может быстро устать. И даже если ему действительно интересно ходить во все секции, резервы психики у него не бесконечные. Стресс и слишком интенсивные нагрузки в таком раннем возрасте приводят к астении – состоянию, при котором силы не восстанавливаются после сна или отдыха, а любое действие требует огромных усилий. Также может возникнуть такая форма протеста как негативизм, когда ребенок поступает противоположно ожиданиям окружающих, даже вопреки собственным интересам.

– Ко мне на прием как-то привели мальчика 8 лет, который стал на регулярной основе падать в обморок. Когда я поинтересовался его расписанием, выяснилось, что оно предполагает ранние подъёмы, бассейн, занятия музыкой после школы, ещё какие-то секции. У него не было никаких вариантов посвятить время себе. При этом, он с удовольствием ходил на все кружки, ему они нравились, но вот сил у него уже просто не хватало. Такое психоэмоциональное напряжение перетекло в частые обморочные состояния. Поэтому стоит контролировать даже тот объём нагрузки, который хочется иметь, – отмечает Валерий Литвинов.

Важным критерием в планировании расписания дополнительных занятий будет наличие свободного времени. У дошкольников должно быть 3–5 часов, у детей в начальной школе 2–3 часа, а у подростков 1–2 часа в день на игру и отдых.

– Рекомендуется в первую очередь отдавать детей в спортивные секции, чтобы компенсировать продолжительное сидение за партой в школе. А если есть желание дополнительно ходить в художественную, музыкальную школы, на робототехнику и прочие кружки, включающие серьезную умственную нагрузку, надо сразу определить, будет ли при таких условиях у него время для себя, учитывая что в обязанности зачастую входит выполнение домашней работы. Если получается соблюсти это условие и, к тому же, ребенку интересно на занятиях, то их может быть довольно много, – добавляет ученый Пермского Политеха.

Мотивацию поднять: в какой форме можно сравнивать своего ребенка с другими

Сравнение себя с другими — это естественная часть жизни, и сам по себе этот процесс не вреден и может даже побуждать человека стремиться к большему. Ключевой вопрос заключается в позиции, из которой мы сравниваем.

– Если родитель, испытывая раздражение или гнев, говорит ребёнку: «Вот твой одноклассник лучше учится, а ты неудачник», — это не мотивирует, а лишь занижает самооценку и вызывает страх. Он чувствует недовольство взрослого и фокусируется не на собственном развитии, а на попытках угодить. И начинает работать уже не на знания, а именно на оценки. Однако конструктивное сравнение может быть очень полезным. Например, фраза: «Твой друг хорошо знает английский. Хочешь тоже так научиться?» — побуждает к развитию без давления и негатива. Такой подход помогает адекватно оценивать свои возможности, осознать своё положение в коллективе, понять, что у каждого есть сильные и слабые стороны, и стремиться к лучшему без слепой гонки за результатами, – делится Валерий Литвинов.

Главное — избегать оценок, основанных на негативных эмоциях, и использовать сравнение как инструмент для диалога и поддержки, а не как повод для критики. Именно это формирует здоровое отношение к достижениям — своим и чужим.

И, конечно, стоит помнить о том, что учёба в школе должна оставаться приоритетом, создавая фундамент для дальнейшего развития. Секции и кружки — это ценный ресурс для раскрытия потенциала, но их роль должна дополнять, а не подменять основное образование. Грамотный баланс между учебой и дополнительными занятиями, учитывающий интересы и силы ребёнка, позволит ему гармонично развиваться без перегрузок, а приобретённые умения и навыки станут надежным капиталом во взрослой жизни.

Чем длиннее большой палец, тем больше… разум

Эволюционные преимущества человека часто сводят к двум конкретным маркерам: большому мозгу и чрезвычайно ловким рукам. В совокупности, эти органы способствовали развитию орудий труда, возникновению сложных культур и способствовали адаптации к хаосу окружающего мира.

Феномен коэволюции и сложности теории

Некоторые исследователи предполагают, что эти черты коэволюционировали параллельно, влияя друг на друга. И эта концепция убедительна: по мере того, как наши предки овладевали предметами/инструментами всё с большей точностью, их когнитивные потребности, связанные с использованием инструментов и социальной координацией, способствовали развитию мозга. И наоборот, чем больше размер мозг, тем проще осваивать и мелкую моторику, и социальную коммуникацию.

Однако, несмотря на привлекательность этой гипотезы коэволюции, доказательства этого скорее косвенны. Ископаемые останки и археологические находки указывают на корреляцию между этими процессами, но пока не дают однозначного ответа. Сложно утверждать, что коэволюция мозга и рук объясняется одной лишь причинно-следственной связью.

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, проливает свет на то, как ловкость и интеллект человека могли коэволюционировать одновременно. Исследователи проанализировали 94 вида приматов, как современных, так и вымерших, используя байесовский филогенетический сравнительный подход. Этот метод сочетает эволюционную историю со статистическим моделированием для проверки взаимосвязи между физическими характеристиками и поведением.

Большой палец и большой мозг

Ученые обнаружили устойчивую связь: виды с относительно длинными большими пальцами, которые способствуют точному хвату, как правило обладали более крупным мозгом. Это говорит о том, что ловкость рук и эволюция мозга связаны на протяжении всей генеалогической линии приматов, от лемуров до человека.

Примечательно, что корреляция сохранялась даже исключить человека из базы данных, что указывает на то, что эта закономерность не уникальна для нашего вида.

Мы всегда знали, что наш большой мозг и ловкие пальцы отличают нас от других животных, но теперь мы видим, что они не отдельный атрибут эволюции. По мере того, как наши предки осваивали взаимодействие с предметами, их мозгу приходилось адаптироваться к этим новым навыкам. Эти способности оттачивались на протяжении миллионов лет эволюции мозга.

Джоанна Бейкер, ведущий автор исследования.

Объяснение эволюционного механизма, размера мозга и мелкой моторики

Значительные части неокортекса и мозжечка приматов отвечают за зрительно-двигательный контроль. Они координируют всё то, что мы видим, с тем, как мы двигаемся. Скоординированный рост этих областей мозга во многом объясняет различия в размерах мозга у разных видов приматов. Учитывая роль этих же областей в мелкой моторике и ориентации в пространстве, предполагалось, что эти области играют ключевую роль в коэволюции ловкости рук и размера мозга.

Исследователи исследовали взаимосвязь между этими двумя областями мозга (неокортексом и мозжечком) и длиной большого пальца. Используя модели, проверяющие одновременное воздействие обеих областей, они обнаружили значимую положительную связь между длиной большого пальца, длиной обоих пальцев и неокортексом.

Но вот с мозжечком подобной связи не наблюдалось. Примечательно, что эти результаты оставались неизменными даже при независимом анализе каждой области мозга, что подтверждает уникальную связь неокортекса с ловкостью рук.

Эта закономерность, вероятно, отражает специализированные роли двигательной и теменной коры в сенсомоторной интеграции, особенно в задачах, требующих точных манипуляций.

Наши результаты подчеркивают роль манипулятивных способностей в эволюции мозга и показывают, как нейронные и телесные адаптации взаимосвязаны в эволюции приматов.

Из материалов исследования.

Что в итоге? Возможно развитие технологий и методы печати по физической клавиатуре – один из биомаркеров высокого интеллекта. Как и игра на музыкальных инструментах, хирургия, покраска моделек из Вахи (да-да, приплетаю). Поэтому, если вы уже владеете искусством мелкой моторики – развивайте его. Если нет, эта статья – еще один довод в пользу того, что это стоит сделать.

Больше материалов, традиционно в сообществе Neural Hack. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие статьи!

Археологи нашли фитили, которым больше 4000 лет

Что в древности использовали для освещения? Масляные лампы. Хотя сами керамические лампы отлично известны археологам, есть одна часть, крайне редко встречающаяся при раскопках – это фитиль. Очевидно, что фитили требовали частой замены и были очень распространены в древности, но у изделия из органических волокон мало шансов сохраниться в течение многих веков. Даже если благодаря удачному стечению обстоятельств такая вещь уцелела, её бывает крайне сложно опознать, если только фитиль не торчит из самой лампы.

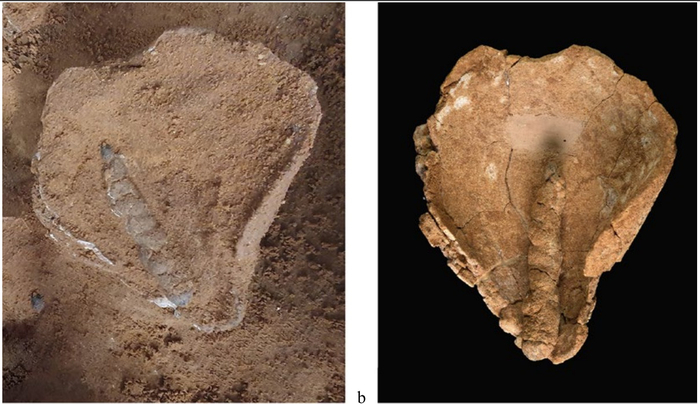

Именно такой уникальный случай обсуждается в научной статье, посвященной раскопкам в Неве Эфраим (Израиль). Там археологи изучают большое кладбище бронзового века, возрастом 4000 – 4500 лет. Раскопано более 1200 погребений, большинство которых – это шахтные гробницы глубиной от 1 до 7 м. Среди погребального инвентаря часто встречаются масляные лампы – их обнаружили примерно в 20% гробниц. Светильники делятся на два типа: лампы с одним носиком для фитиля и лампы с четырьмя носиками. Четверть найденных ламп содержит следы копоти, так что они явно использовались по назначению.

К удивлению археологов, в трех лампах сохранились остатки фитилей. Два из них обнаружили во время раскопок, третий – уже в лаборатории, в процессе консервации. Лучше всего сохранился фитиль под номером 21702. Его извлекли из лампы, в то время как другие фитили оставили внутри ламп ввиду их плохой сохранности. Находки исследовали с помощью микроскопа.

Фитиль 21702 имеет диаметр 1,5 см, в длину он 8 см. На обоих концах имеются следы копоти, а анализ под микроскопом выявил признаки полотняного плетения. Это значит, что фитиль изготовили из тканого текстиля. Ученые даже реконструировали способ производства: узкую полоску, вырезанную из ткани, сначала скручивали влево, затем складывали пополам и скручивали в противоположном направлении (т.н. S-образная скрутка). Такой способ давал прочный, не распускающийся шнур. Возможно, оба конца фитиля обожгли для прочности.

Хотя материал не удалось идентифицировать, вероятно, это был лён – самый распространенный текстиль в регионе.

Остатки фитилей, найденные в двух других лампах, имеют схожую структуру.

То, что такие изделия уцелели, удивительно, ведь обычно ткань сохраняется в очень засушливых условиях, а климат в Неве Эфраим отличается обильными осадками и высокой влажностью. Исследование состава фитиля 21702 показало, что он полностью окаменел: органика замещена кальцитом. Исследователи предположили, что кальцификация связана с активностью определенного вида бактерий, хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Фитили из Неве Эфраим – одни из самых ранних, найденных археологами. И все они изготовлены из ткани. Другие известные археологам древние фитили тоже текстильные. Текстиль в древности очень ценился, и вряд ли материал ткали специально для фитилей. По мнению ученых, для их производства использовалась ткань, уже бывшая в употреблении. Вторсырьё – это наше всё.

Повторное использование ткани в качестве фитилей подтверждается письменными источниками. Например, в найденном в Фивах (Египет) письме времен Рамсеса II содержится просьба о поставке полосок тканей, оцениваемых по весу, для производства фитилей. Кстати, речь шла о лампах для освещения строящейся царской гробницы, которую в это время расписывали художники.