Как известно, битва под Аустерлицем закончилась полным разгромом русско-австрийской коалиции, как это помогло русской армии. Победа Наполеона не была случайностью. Просто великому полководцу противостояли талантливые русские генералы и храбрые солдаты и офицеры, которыми, к сожалению, руководило бездарное командование. Рассмотрим плюсы и минусы!

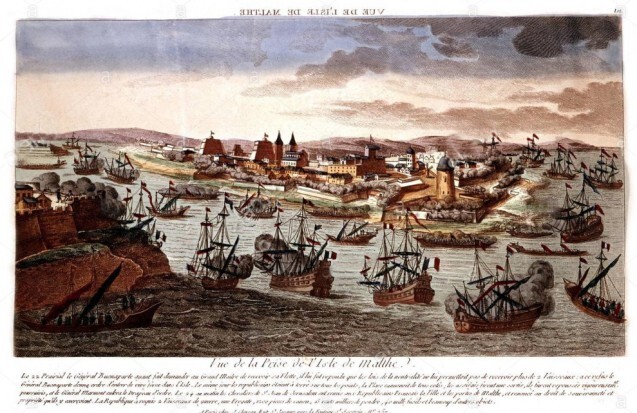

Кратко о сражении

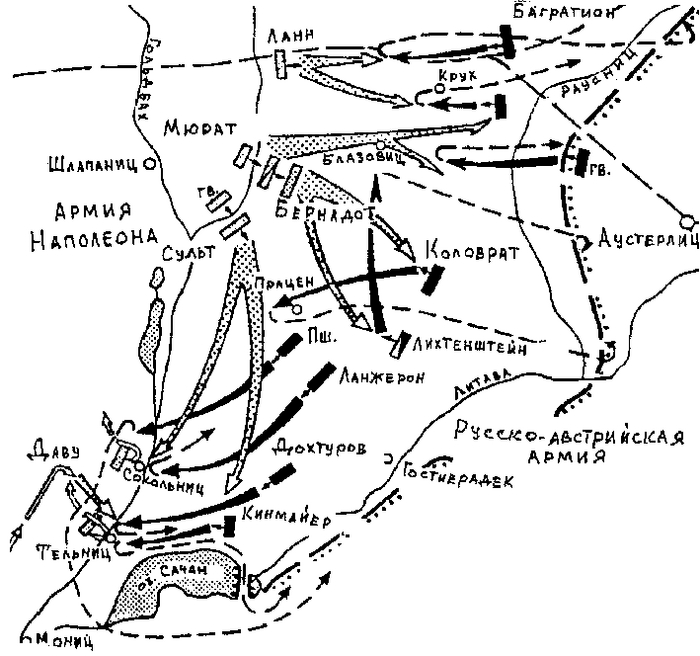

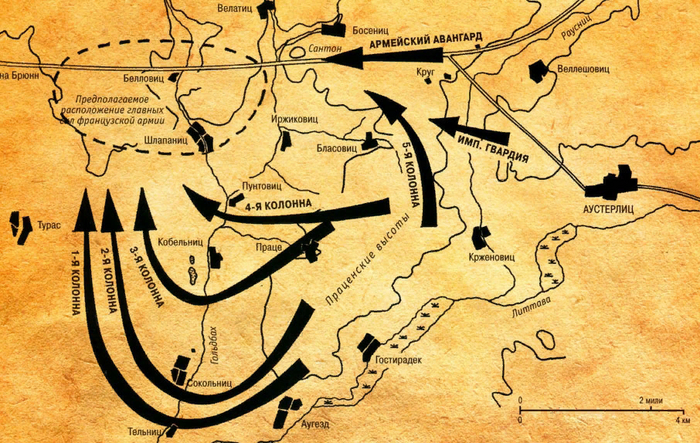

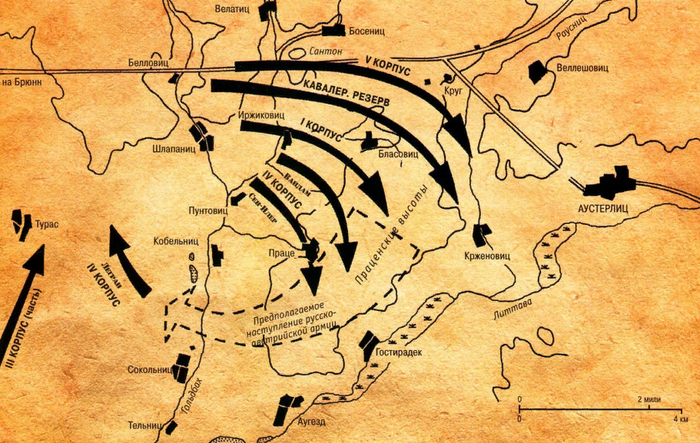

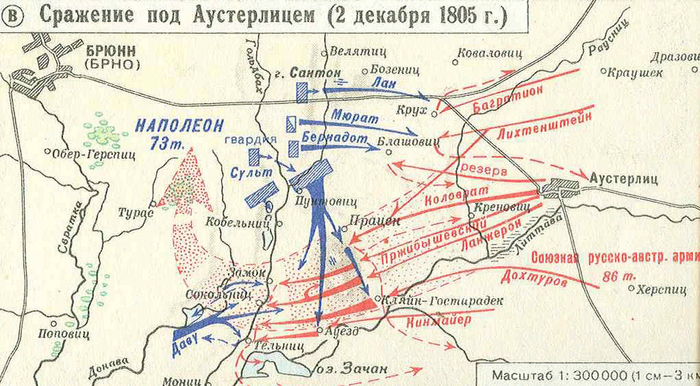

Заняв позицию под Аустерлицем, Наполеон решил обмануть генералов русско-австрийской коалиции. Он решил увести часть войск с левого фланга, тем самым ослабив его. План французского полководца состоял в том, что коалиционные войска, увидев ослабленный фланг, захотят направить туда основные силы. Тогда конница и пехота одним сильным ударом прорвут центр противника, рассекут его пополам и легко расправятся с отрезанными друг от друга частями.

Штабные генералы русско-австрийской коалиции легко поддались на приманку, подготовленную Наполеоном. Не задумываясь о том, почему Наполеон ушел с левого фланга, они посчитали его маневр обычной осторожностью, если не сказать трусостью.

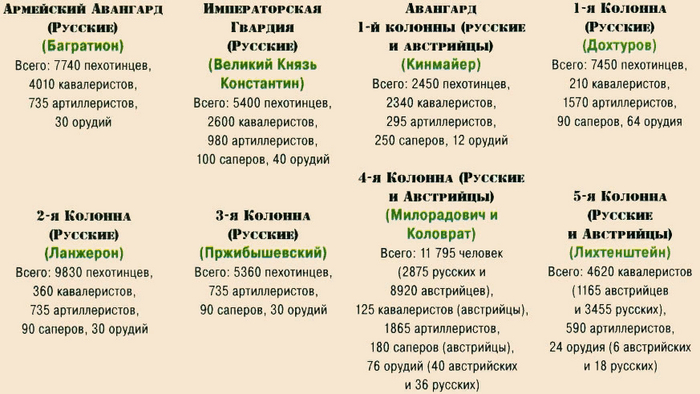

К утру войска Наполеона и коалиции расположились в следующем порядке. Левым флангом французов командовали маршалы Дани и Бернадотт, центром — маршал Сульт, правым флангом — маршал Даву. В резерве стояли гренадеры Бесьера, конники Мюрата и гренадеры Ундино.

У коалиционных войск левый фланг защищали русские солдаты под командованием генералов Дохтурова, Ланжерона и Пржбышевского под общим руководством генерала Буксгевдена. Центром, в котором стояли русские и австрийские полки, командовал Кутузов с подчиненными ему Милорадовичем и Коловратом. Правым флангом, где находились русские и австрийские войска, командовал Багратион.

Бой начался в 9 утра. Французы начали наступление по всему фронту, но самый сильный удар по центру союзников нанес маршал Сульт. Атака была настолько мощный, что через полчаса колонна русских войск перестала существовать.

Как сражались русские войска

Русские войска сопротивлялись до последнего по всему фронту. Кавалерия под командованием великого князя Константина атаковала французов с фланга так мощно, что те отступили. Но штаба союзных войск к тому времени уже не существовало, фланги были отрезаны французами, и в результате левый фланг попал в окружение, и почти все солдаты и офицеры вынуждены были сдаться.

План Наполеона успешно выполнялся, если бы не русские гвардейцы на правом фланге, которыми командовал Багратион — они успели развернуться и не только сдерживали французов, но и даже пытались перейти в наступление. Наполеону пришлось бросить туда свои резервы, чтобы заставить русских отступить. Русские солдаты отступили, понеся большие потери. Сульт занял центральный пункт боя — деревню Працен, и Наполеон перенес туда большую часть войск. Он видел, что цель сражения достигнута — войска коалиции рассечены на три части с потерей коммуникаций, и остается только их уничтожить.

В результате, оставшиеся русские войска были вынуждены отступать туда, куда их гнали французы — на подмерзшие осенние болота и озера. Некоторые пытались отступать дальше, по замерзшим водоемам, но Наполеон приказал артиллерии разбить ядрами хрупкий лед, и под Аустерлицем утонуло более 2 тысяч русских солдат. Так, полным разгромом союзной армии закончился бой под Аустерлицем.

В Аустерлицком сражении союзники потеряли 27 тыс. человек, из них русских — 21 тыс., 158 орудий (русских — 133), и 45 знамен (русских — 30). Потери французской стороны составили около 12 тыс. человек убитыми.

Состояние же русской армии после Аустерлица можно, без всякого преувеличения, охарактеризовать как катастрофическое. Только войска Багратиона и части гвардии сохранили при отступлении порядок и могли быть боеспособны на следующий день. Все, кто ранее входил в состав первых четырех колонн, не сдался и выбрался из Аустерлицкой мышеловки, больше напоминали толпу, чем армию. Все перемешалось, царил всеобщий беспорядок, ни о какой организации или дисциплине даже не шло и речи, каждый спасался, как мог. Люди, часто в одиночку или группами, просто убегали от грозившей опасности. Не было продовольствия, есть было нечего (русские солдаты перед атакой снимали ранцы, которые остались на поле боя), поэтому грабили лежавшие на пути следования деревни. Об этом свидетельствуют немногочисленные мемуаристы, запечатлевшие в своих воспоминаниях не только сражение, но и ужасное состояние армии при отступлении.

Карта Аустерлицкого сражения

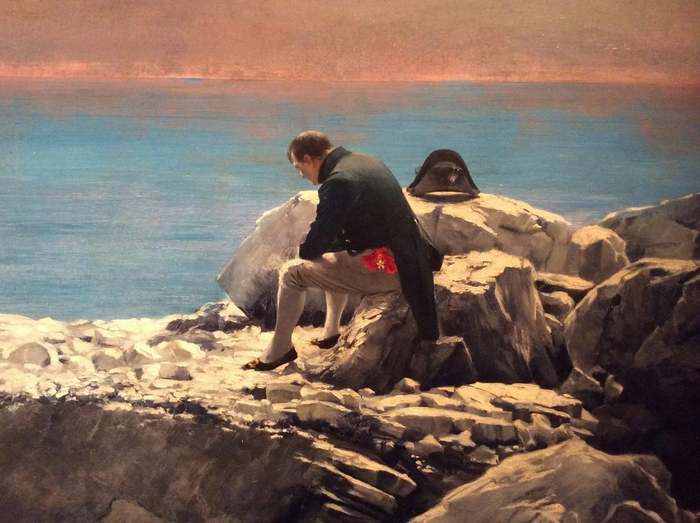

Оба императора, российский и австрийский, как и большинство, бежали с поля боя. После краха призрачных иллюзий о мощи своей армии Александр I находился в тяжелом моральном состоянии. Император же Франц (для него это было не первое поражение от французов), видя, что все потеряно, счел за благо побыстрее договориться с Наполеоном и отправил к нему в ночь на 21 ноября (3 декабря) князя И. Лихтенштейна с предложением о перемирии и с обещанием быстро подписать мир. Кроме того, Франц поручил сообщить Наполеону о своем желании встретиться с ним у аванпостов, с чем французский император согласился. Несмотря на то что между двумя монархами, потерпевшими поражения, складывались прохладные отношения, император Франц решил нужным посоветоваться с Александром I, прежде чем отправиться на встречу с Наполеоном. Русский царь категорически отверг свое участие в переговорах, но они договорились, что австрийский император предложит заключить мир, поскольку его дальнейшая борьба с Францией стала невозможной, и будет настаивать на том, чтобы французы дали возможность беспрепятственно вывести русские войска с территории Австрии. Для русской армии это был в тот момент, учитывая ее весьма плачевное состояние, коренной вопрос.

После окончания сражения Наполеон должен был организовать эффективное преследование противника, тем более что в его распоряжении имелись дивизии, которые понесли минимальные потери, и к нему уже подошли свежие части, не участвовавшие в решающей битве. Но в победной эйфории маршал Мюрат, который традиционно возглавлял авангард Великой армии, сделал неверное предположение, что русские бегут по дороге на Ольмюц. Поэтому именно туда на преследование армии Кутузова отправилась кавалерия Мюрата и корпус Ланна. Им посчастливилось захватить значительное количество обозов, но остатки русской армии обнаружить не удалось. Лишь на следующий день 21 ноября (3 декабря) французы более точно установили, что русские отступают в Венгрию по дороге на Гединг. Поэтому, не теряя времени, для преследования в этом направлении был послан маршал Даву, находившийся ближе всех к этой дороге и усиленный свежей дивизией генерала Ш.Э. Гюдена. Этот знаменитый маршал имел все шансы настигнуть отступающую в полном беспорядке армию союзников (если не сказать, бегущую) и отрезать ей пути к отступлению. Уже 22 ноября (4 декабря) его дивизии вышли к Гедингу. Даву был полон решимости довершить полный разгром союзников. Но он получил собственноручные записки от Александра I, а потом и Кутузова, что австрийский император встречается с Наполеоном и будет заключено перемирие. И действительно, в это время состоялась двухчасовая беседа Наполеона и Франца, после чего перемирие было заключено, по условиям которого русские войска должны были покинуть Австрию в течение месяца. 23 ноября (5 декабря) к императору Александру I был послан все тот же генерал Савари, чтобы узнать мнение российского монарха на этот счет, который был более чем удовлетворен подписанным соглашением и гарантировал его выполнение с русской стороны. После этого он прибыл к Даву с приказом Наполеона прекратить преследование русских. Перемирие фактически спасло русские войска от дальнейших неприятностей, и, возможно, от пленения остатков уже недееспособной армии. Зная характер Даву, недаром его прозвали «железным маршалом» за его манеру цепляться в противника мертвой хваткой, такого исхода событий вполне можно было ожидать.

В этот момент русские войска остановились для того, чтобы хоть как то перевести дух и попытаться организовать роты, батальоны, полки. Для этого нужно было перейти через узкий мост р. Марх и встать за Гедингом. Но тут опять вмешался Вейротер и приказал всем оставаться на правом берегу реки. В случае атаки французов русских войск, находившихся в плачевном состоянии, последствия были вполне предсказуемые. Позицию, выбранную Вейротером, генерал Ланжерон назвал «верхом безумия», он вообще считал: «новое распоряжение этого генерала в столь критических обстоятельствах окончательно убедило многих из нас, что он хотел докончить свою работу и предать нас французам». Вскоре Кутузов отменил это решение, да и Вейротеру российский император отказал в доверии, правда, несколько поздно. Официально соглашение о перемирии было подписано 24 ноября (6 декабря) и русские войска через Венгрию направились в Россию и затем покинули территорию Австрийской империи.

Наполеон. В 1805 году Наполеон был уже другим. Он больше не искал расположения простых людей. Теперь он сам был монархом и плоды Аустерлица он пустил на создание новых монархий и правителей. Он создал (и существенно расширил во владениях) 3 германских государства, но подчинил их себе.

Аустерлиц завершил третью коалицию против Франции. Уже 4 декабря (то есть на второй день после поражения союзников) австрийским император Франц лично явился к Наполеону для обсуждения условий мира между странами. Александр 1 также начал искать мира. Франция вновь доказала свое главенство на континенте.

Во Франции победа под Аустерлицем также привела к росту шовинизма и милитаризма. Пресса заявляла, с подачи императора Наполеона, что «Сражение при Аустерлице будет всегда памятно в истории великой нации». Пропагандисты быстро включились в процесс конструирования героизации «французского Гая Цезаря», заявляя, что «Солнце Аустерлица» будет вечно сиять над Францией. Чуть позже в газетах станут обыгрываться сюжеты с русскими варварами на зарплате у англичан, которые вечно гадят великим французам.

Довольно быстро победа под Аустерлицем стала обрастать всевозможными ритуалами, над которыми очень сильно потрудилась католическая церковь. Уже в 1807 году от ритуалов поминовения жертв сражения французские власти перешли к героизации самого Наполеона.

В этом храме Империи мы вспоминаем годовщину коронации и великую победу при Аустерлице Наполеона, который подобен Богу. Мы слышим эти звуки — это приветствия, идущие со всех уголков Французской империи, — провозглашали католические клирики во время одной из парижских месс в годовщину сражения.

Французскому «богоравному герою» в честь его победы возводились триумфальные арки и колонны. Получалась занятная оппозиция. В России Наполеона чем дальше, тем больше официальные круги считали Антихристом и самозванцем. В то же время во Франции он получил статус бога и нового мессии. Рано или поздно все эти религиозные нарративы должны были сойтись на полях сражений. Что и произойдет в 1812 году, окончившись для Наполеона окончательным поражением в 1815 году.

Александр I и позитивное отношение. Поражение под Аустерлицем имело весьма неожиданное воздействие на русское общество. Внезапно все полюбили царя. Московские мещане умудрились за несколько дней выпить всё имеющееся в городе шампанское, которое даже увеличилось в цене из-за дефицита. За фасадом странного празднования поражения под Аустерлицем стояло нечего другое — дворяне, купцы и мещане радовались возвращению милитаристской внешней политики. Она сулила деньги и престиж, вот за это и пили.

9 декабря в 4 часа утра Александр I въехал в Петербург и остановился у Казанского собора.

Всё устремилось туда со всех ног. Он был так сжат со всех сторон, что не мог двинуться с места. Все пали на колени и целовали ему ноги и руки. Радость напоминала исступлённый восторг. Этот государь, столь заслуженно обожаемый, плакал от умиления и заверял, что это мгновение восполняет ему все огорчения, которые он испытал, и что он всей душой согласен страдать ещё больше, чтобы только снова видеть столь приятные его сердцу свидетельства, — напишет один из очевидцев об этой встрече подданных и императора.

С этого момента риторика российской прессы и при дворе начинает стремительно меняться. Общее благо Европы уступает место шовинизму, борьбе до конца за славу империи и тому подобному. Вопреки советам Адама Чарторижского, Александр I намеревается продолжать войну с Францией. Граф Павел Строганов, союзник князя и член Негласного комитета, в декабре 1805 года писал тому из Берлина о желательности «заключить внезапный союз с Бонапартом и вместе есть пирожные». Не получилось. На союз с Францией российский император не шёл, опасаясь, что на фоне раздуваемых двором, им самим, партией войны и шовинистско-милитаристской общественностью это приведёт его прямой дорогой к судьбе Павла I.

Как военачальник Наполеон оказался на голову выше своих противников при решении как стратегических, так и тактических задач, поскольку ему никто (включая круг его соратников) не мог помешать в исполнении разработанных планов. Для достижения победы он выбирал самый прямой путь, основываясь на собственной интуиции и мыслях. В то же время его окружали инициативные помощники и исполнители, имевшие огромный боевой опыт и на которых он мог положиться при реализации задуманных идей. Им была создана передовая по тем временам система военного управления, четкая организационная структура армии, усовершенствованы тактические формы ведения боевых действий, а в наследство от революции получен массовый человеческий материал, из которого ковались овеянные славой наполеоновские ветераны, солдаты?ворчуны, благодаря которым в конечном счете и достигались изумительные победы в начале ХIХ в.

Подводя итоги, можно назвать, не рассматривая в данном случае личностный фактор (действий Александра I, М.И. Кутузова и других представителей генералитета), несколько главных причин поражения при Аустерлице, вытекающих из предвоенного состояния русской армии и отсутствия (по сравнению с французами) у войск боевого опыта:

1) приверженность и слепое следование устарелым и застывшим формам прусской линейной тактики;

2) чрезмерное увлечение «фронтовой» службой и слабая боевая подготовка войск;

3) фактическое отсутствие на тот период организационной структуры полевых войск в боевых условиях;

4) явно неудовлетворительное состояние, а иначе и фактическое отсутствие хорошо отлаженной системы штабного управления.

Нигде за ошибки (а их оказалось слишком много) не приходится расплачиваться так дорого, как на войне, ибо за причинами неизбежно следуют жесткие последствия.

Кто же ответил за допущенные промахи? Высшее командование? Ведь, по сути, виновниками являлись высшие лица, допустившие сражение и так бездарно организовавшие войска и столь же бездарно действовавшие. Ничуть не бывало. В результате Кутузов был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени (один из высших орденов империи), а одна из его дочерей (Дарья) получила фрейлинский вензель. Сам же Александр I отказался получить от Георгиевской думы орден Св. Георгия 1-го класса (мол, не заслужил высшую полководческую награду – «разделял с войсками опасность, но не командовал ими») и лишь милостиво нашел приличным принять (разрешил вручить ему) орден Св. Георгия 4-го класса (всего лишь как простому участнику битвы), а затем носил его всю оставшуюся жизнь. Багратион, действительно за умелое руководство войсками, был отмечен орденом Св. Георгия 2-го класса, великий князь Константин, Милорадович, Витгенштейн и еще десять военачальников (из них пять генерал-адъютантов) получили третий класс этого ордена, а тридцать два штаб– и обер-офицеров (из них половина служила в гвардии) были награждены орденом Св. Георгия 4-го класса. Все гвардейские офицеры (без исключения) за участие в Аустерлицкой битве оказались награжденными орденами, а нижним чинам гвардии раздали по рублю на человека. В общем, все понятно – армия воевала, отличившихся надо награждать и поощрять, а гвардию особенно, не говоря уже о генерал-адъютантах. Но если читать тогдашние газеты и реляции русских военачальников о событиях 2 декабря 1805 г., то с огромным трудом можно узнать, что русские войска под их командованием потерпели сокрушительное поражение, потери французов на бумаге выглядели куда внушительнее русских, ну а в героизме русских полков в тот день просто не приходилось даже сомневаться.

Общественное мнение возложило всю вину за Аустерлицкий погром на австрийцев, и его негодование против них не знало пределов. Справедливости ради отметим, что от публики скрывали долгое время масштабы катастрофы и правдивую информацию о происшедшем (газетам и тогда верить было нельзя), хотя версия «австрийской измены» не могла получить официального характера. Козлами отпущения за 1805 г. в российской армии сделали генералов с иностранными фамилиями. Вернувшийся из плена в 1807 г. командующий третьей колонны генерал Пржибышевский попал под следствие и по решению Государственного совета в 1810 г. был разжалован на месяц в рядовые и затем отставлен от службы, да командующий второй колонной генерал Ланжерон был, как он написал в своих мемуарах, задержан по службе в прохождении в чинах (на самом деле из?за нелестного отзыва о нем Буксгевдена). Император приказал составить две реляции о проигранной битве (одну для публикования, другую только для него), а также, по видимому, устно дал указание Кутузову «узнать беспристрастную истину относительно до деяний тех высших и нижних чинов, кои в день Аустерлицкого сражения покрыли себя бесславием». Но главнокомандующий, как человек заинтересованный в первую очередь в том, чтоб его не обвинили паче чаяния, особо не доискивался до причин, лишь представил списки тех, кто отлучился «от своих команд» под видом легких ранений. В результате из высших чинов по решению суда разжаловали в рядовые генерал-майора И.А. Лошакова за оставление поля боя и самовольную отлучку от полка в день сражения (в 1811 г. восстановлен в чине). Всем офицерам Новгородского мушкетерского полка было приказано носить шпаги без темляков, всем нижним чинам полка не иметь тесаков, к сроку их службы прибавлялось пять лет, а вскоре полк был расформирован.

Французы, которые одержали такую успешную победу, оказались в положении, в котором нелегко можно было догнать противника и закрепить свою победу, чтобы их полностью уничтожить. Например, они не стали преследовать тех, кто все-таки прошел через Сачанские пруды, где глубина была не выше груди человека. Поэтому те, кто прошел воду, легко и спокойно могли отступать. Поэтому, хотя Наполеон и одержал победу, но главной цели –массового уничтожения противника, он не достиг.

Но все-таки значение Аустерлицкого сражения, как самого выдающегося, велико и является ярким примером военного дела. Наполеон смог одним простым манером достичь победы, рассчитав правильно и время, и место, опираясь на непродуманность командования армии воинов-союзников.

Россия продолжила войну с Францией в другом союзе, участниками которого, помимо Российской империи, стали следующие страны:

Последнее серьезное поражение русская армия потерпела в далеком 1700 году под Нарвой, после чего последовала череда громких побед. В общественном сознании закрепилась мысль о несокрушимости имперских войск, однако Наполеон заставил многих усомниться в этом. После поражения, которое потерпела объединенная армия на всех направлениях, основная часть войска сумела организовать грамотное отступление, забрав с собой бо́льшую часть огнестрельного оружия. Таким образом, битва под Аустерлицем, в отличие от знаменитого сражения при Ватерлоо, не закончилась крахом проигравшей стороны.

Философ, политик, дипломат Жозеф-Мари де Местр: «…Доблестный Кутузов проиграл Аустерлицкую баталию; на самом же деле… он не проиграл ее, а дал проиграть. Когда Император решил сражаться противу всех правил военного искусства, Кутузов пришел накануне ночью к обер-гофмейстеру графу Толстому и сказал: «Граф, вы близки к государю, прошу вас, помешайте ему дать сражение, мы непременно будем биты». Но обер-гофмейстер почти послал его к черту: «Я занимаюсь рисом и пулярками, а война — дело ваше». Оба поостереглись открыть глаза Императору. Для сего они были слишком хорошие подданные».

Профессор Троицкий пишет:

Наполеон не хотел этой войны. С момента своего прихода к власти он стремился к миру и союзу с Россией. Ни в 1805-м, ни в 1806-1807 гг. он не поднимал меч против нее первым.

Теперь же воевать с Россией было для него еще труднее и опаснее. С 1808 г. он мог вести новую войну как бы одной рукой; другая была занята в Испании, отвлекавшей на себя до 400 тыс. его солдат. Учитывал он и пространства России, равные почти 50 Испаниям, тяготы ее климата, бездорожья, социальной отсталости (крепостных крестьян он прямо называл "рабами"). Уже перед отъездом в поход на Россию Наполеон признался своему министру полиции Р. Савари: "Тот, кто освободил бы меня от этой войны, оказал бы мне большую услугу". [Троицкий. Фельмаршал Кутузов].

Мы привыкли слышать, что после завоевания Европы Наполеон стал мечтать о завоевании всего мира. Цифры вроде подтверждают это.

С начала 1810 г. Наполеон развернул подготовку к войне с Россией. Военный бюджет Франции рос таким образом: 1810 г. - 389 млн франков, 1811 г. - 506 млн, 1812 г. - 556 млн. К концу 1811 г. общая численность ее войск, разбросанных по всей Европе, достигала 986,5 тыс. человек. Около половины из них готовились к нашествию на Россию. [Троицкий. Фельдмаршал Кутузов].

Вопреки своему нежеланию, подготовка к войне с Россией налицо. Мобилизована почти миллионная армия. А что же в мирно спящей России?

Гонку вооружений Россия начала одновременно с Францией.

1 февраля 1810 г. вместо А.А. Аракчеева Александр I назначил военным министром менее симпатичного ему, но более компетентного М. Б. Барклая-де-Толли. Именно Барклай возглавил всю подготовку к войне. С 1810 г. резко пошла вверх кривая военных расходов России: 1807 г. - 43 млн руб., 1808 - 53 млн, 1809 - 64,7 млн, 1810 - 92 млн, 1811 г. - 113,7 млн руб. руб. только на сухопутные войска. Так же быстро росла и численность войск. "Армия усилилась почти вдвое", - писал позже Барклай о 1810-1812 гг. К 1812 г. он довел численный состав вооруженных сил, включая занятых в войнах с Ираном и Турцией, до 975 тыс. человек. [Троицкий. Фельмаршал Кутузов].

Вот тебе и раз. Мы со школьной скамьи привыкли слышать, что Наполеон имел подавляющее численное превосходство, а выясняется, что превосходство это совсем мизерное: 986,5 тыс. против 975 тыс. Ах, ну да, русские силы включают войска занятые в войнах с Ираном и Турцией. Но 16(28) мая 1812 года с Турцией подписан Бухарестский мир, что высвобождает русские силы с Дуная. Русско-иранская война не закончилась, но велики ли силы, задействованные в той войне? Русская Википедия дает нам цифру: 10 тыс. человек. Английская: 48,000 troops, 21,000 irregular cavalry. Даже максимальная, английская цифра не шибко уменьшает количество незадействованных российских войск: 975-48-21=906 тыс.

А у Наполеона? А у Наполеона имеется ещё один фронт - испанский. В Испании, как мы уже узнали у проф.Троицкого, задействована 400-тысячная французская армия. То есть свободных сил у Наполеона 986-400=586 тыс. человек, в полтора раза меньше, чем у Александра.

Но может Наполеон мог таки задействовать и войска из Испании? Увы, война там не прекращалась, а наоборот, усиливалась. И не только партизанская герилья, но и действовала регулярная англо-португальская армия. Во главе её ни кто иной, как герцог Веллингтон, будущий победитель Наполеона, поставивший жирную точку в его военной карьере в 1815 году. Французы в Испании терпят поражения за поражениями. В январе 1812 года Веллингтон захватил Сьюдад-Родриго, а 16 марта сильную крепость Бадахос. Уже после начала вторжения в Россию, 22 июля Веллингтон разгромил французскую армию при Саламанке и 12 августа 1812 г. победоносно вошел в Мадрид. Да ни то что, перебрасывать войска из Испании нельзя, а наоборот, в Испанию требовалось перебрасывать резервы. Особенно учитывая, что путь до Парижа от Мадрида гораздо короче, чем от Москвы.

И вот, имея один фронт, на котором задействовано чуть ли не половина войск империи, но несмотря на это, все трещит по швам, выдающийся стратегический гений решает открыть ещё один фронт. Если это не самоубийство, то что это!

А могли ли в российских штабах предполагать подобное! Конечно нет, Наполеона никто сумасшедшим не считал. Соображения, представленные Пфулем, начинаются со слов: Наполеон пожелает воевать с Россией только тогда, когда закончит дела с Испанией [цит. по Соколов. Битва двух империй].

Но был ли иной выход у Наполеона? Перебросить подавляющие силы в Испанию означало ослабить свой Восточный фронт как раз в канун русского вторжения. Может этого и ждет Александр, накапливая силы и уже потирая руки в предвкушении победоносного похода. Так что выход был единственный, пусть и фантастический. Пользуясь временным превосходством в силах нанести внезапный удар по русской армии до того, как она завершит развертывание, до того как подойдет армия с Дуная и резервные войска из тыла. Ни о каких планах завоевания России Наполеон не помышлял, и похода на Москву в его плане не было. Он хотел разгромить нависшую словно дамоклов меч над его империей армию, обезопасить свою империю с востока и заключить мир. Нищие русские территории ему были не нужны. Даже Польшу он восстанавливать не собирался, хот я и обещал это полякам с целью привлечения на свою сторону.

Наполеон опередил Александра в развертывании войск, поэтому имел на первых порах превосходство в силах, и имел все шансы разбить противника. Однако русские не приняли боя. И случилось то, что случилось.

Русский император Александр I предвидел скорую войну и готовился к ней с редкостным усердием. Численность армии к 1812 году выросла в полтора раза. Были проведены важные военные реформы, улучшившие военную организацию и увеличившие боеспособность войска. Русские штабные офицеры полагали, что надо не просто готовиться к конфликту. Возможно, стоит первыми нанести удар по союзнику Франции — Польше.

В это же время Бонапарт стягивал войска к восточной границе, рассчитывая в одной стремительной кампании разбить русскую армию. Для войны в России были привлечены значительные контингенты союзных войск. В составе Великой армии сформировали пять новых корпусов. Перед вторжением Наполеон собрал под своим командованием полумиллионную группировку — военную силу, какой ещё не видела история. - Но это ему не помогло, Россия была уже готова к войне с Наполеоном.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!