У этой машины благодаря дилетантам сложилась незавидная репутация. Когда в прессе появились ее первые фотографии, то часто можно было услышать, что это советский Me-262. Поэтому сразу же хочу пресечь подобные разговоры. У самолета «К», будущего Су-9, общими с немцем были только схема и двигатели. Схема двухмоторного самолета давно известна, а турбореактивные двигатели (тут уж ничего не поделаешь) заимствованы у немцев. Все остальное - отечественное.

На возможность создания самолетов с газотурбинными двигателями советские инженеры обратили внимание еще до войны, но решение о развертывании полномасштабных работ в этом направлении должно было принять правительство. Однако чиновникам и политикам было не до этого: в мире уже бушевала Вторая мировая война. Спохватились весной 1944 года, когда появились первые сообщения об испытаниях новой техники за рубежом.

22 мая 1944-го вышло Постановление правительства «О создании авиационных реактивных двигателей», в соответствии с которым начальнику НИИ-1 П. И. Федорову и конструктору А. М. Люльке предписывалось построить экспериментальный газотурбинный ВРД тягой 1250 кгс и предъявить его на заводские испытаний к 1 марта следующего года. В начале 1945 года на Московском механическом заводе штампов и приспособлений № 165, где развернули опытно-конструкторскую базу по созданию реактивных двигателей, изготовили первый экземпляр экспериментального ТРД С-18, спроектированного под руководством А. М. Люльки.

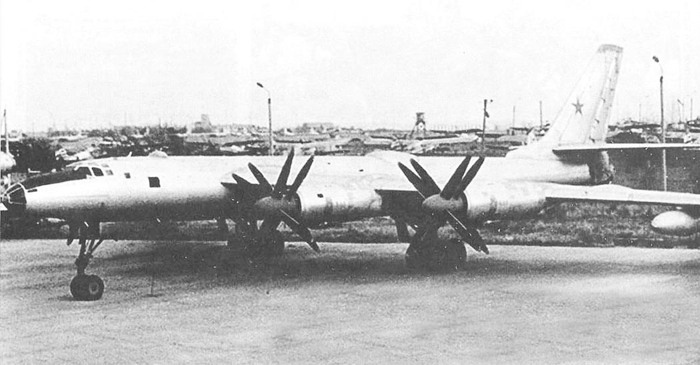

Под эти ТРД в ОКБ П. О. Сухого, сначала в инициативном порядке, а затем и по плану НКАП, и началось проектирование самолета-истребителя. Разработка машины была сопряжена с рядом трудностей, и прежде всего с отсутствием самого двигателя, что вынудило конструкторов использовать трофейный ТРД Jumo-004.

В октябре 1945 года эскизный проект самолета под обозначением «Л» был утвержден в Наркомате авиационной промышленности, а в середине декабря и главным инженером ВВС.

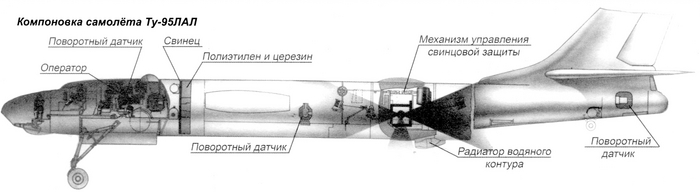

Самолет предназначался для борьбы с истребителями и бомбардировщиками противника в прифронтовой зоне и представлял собой цельнометаллический среднеплан с трехколесным убирающимся в полете шасси. Двухлонжеронное крыло имело в плане трапециевидную форму. Фюзеляж - полумонокок, овального сечения с уширенной нижней частью - был выполнен без технологических разъемов. Так, что конструкция планера существенно отличалась от Me-162. Единственное, что объединяет Су-9 и Me-262, так это схема самолета, двигатели и размещение бомб под носовой частью фюзеляжа.

Вооружение, состоявшее из 37-мм пушки (45 патронов) и двух 23-мм орудий с общим боезапасом 300 патронов, располагалось в носовой части фюзеляжа.

Летчик спереди защищался 12-мм бронеплитой и 64-мм бронестеклом, а сзади - бронеспинкой и бронестеклом толщиной 10 и 50 мм соответственно.

Проект заинтересовал военных, поскольку ожидаемые летно-тактические характеристики были выше немецкого Me-262 с аналогичными ТРД. Правда, заказчик пожелал внести в проект ряд изменений в бронезащиту, вооружение, оборудование и топливную систему, а также сделать кабину пилота герметичной. Кроме того, высказалось пожелание проработать установку на самолете ракетных ускорителей для сокращения разбега.

Особое мнение высказал главный инженер ВВС генерал-полковник А. К. Репин, посчитавший, что скорость самолетов необходимо повысить до 900 км/ч, а гермокабина необязательна.

16 февраля командующий ВВС КА А. А. Новиков утвердил макет самолета, и спустя десять дней машину включили в план опытного самолетостроения на 1946–1947 годы. В соответствии с этим документом главного конструктора и директора завода № 134 П. О. Сухого обязали создать одноместный истребитель с двумя двигателями Jumo-004. При этом оговаривались максимальная скорость на высоте 3000 метров - 880 км/ч и дальность полета на этом режиме - 880 км, а на режиме 0,8 максимальной скорости - 1000 км (продолжительность полета - 85,5 минуты). Время подъема на высоту 5000 метров задавалось не более 5,7 минуты, практический потолок - 12 500 метров. Вооружение: пушка калибра 37 мм и два 23-мм орудия.

Самолет предписывалось построить в двух экземплярах, и первый из них предъявить на летные испытания 1 ноября 1946 года.

В ОКБ самолет получил обозначение «К», а у военных - Су-9. Как и прежде, конструкторы тесно сотрудничали со специалистами ЦАГИ, которые лишь с третьей попытки смогли предложить необходимый скоростной, как тогда говорили, махоустойчивый профиль для крыла.

Сборку самолета «К» завершили 18 сентября, и 5 октября его перевезли на аэродром ЛИИ. Приказ о проведении заводских летных испытаний был подписан 31 октября 1946 года. Ведущими по машине в ходе заводских испытаний были летчик Г. М. Шиянов, инженеры С. С. Фаллер (ЛИИ) и М. И. Зуев (от завода № 134).

Первый полет Су-9 состоялся 13 ноября 1946 года, когда был решен вопрос с серийным производством истребителей Як-15 и МиГ-9.

Низкая надежность первых ТРД и их небольшой ресурс вынудили несколько раз менять на Су-9 двигатели, что затягивало испытания. Много усилий затратили на доводку системы управления в канале элеронов. Случались отказы и гидросистемы. Например, на 8 января 1947 года было сделано лишь 11 полетов.

Вдобавок на скорости, близкой к максимальной, дали о себе знать недостаточные запасы путевой и поперечной (раскачивание) устойчивости. Первый дефект устранили, изменив форму зализов между крылом и задней частью мотогондол, а второй - увеличив площадь вертикального оперения.

В конце марта 1947 года на Су-9 установили катапультное кресло, разработанное под руководством А. М. Роднянского на базе немецких, применявшихся на истребителях He-162 и He-219. Из-за этого пришлось расширить кабину пилота и заменить откидную часть фонаря.

В итоге заводские испытания Су-9 затянулись до 25 июля. На этом этапе в испытаниях самолета помимо Г. М. Шиянова участвовали летчики С. Н. Анохина (ЛИИ) и А. Г. Кочетков (НИИ ВВС), готовившийся к параду.

18 августа 1947 года Су-9 передали в НИИ ВВС. Ведущими по машине были инженер И. Г. Рабкин и летчик А. Г. Кочетков. Самолет облетали также П. М. Стефановский, А. Г. Прошаков, В. М. Хомяков и Г. А. Седов.

Испытания показали, что самолет соответствует требованиям, изложенным в постановлении правительства.

Государственные испытания, за время которых выполнили 53 полета (с начала эксплуатации - 123 полета с налетом 53 часа 15 минут), завершились 18 декабря 1947 года. В акте по их результатам, в частности, отмечалось, что Су-9 «…имеет следующие преимущества по сравнению с однотипными отечественными самолетами, находящимися в серийном производстве:

- более легкая летная эксплуатация и более простое наземное обслуживание;

- применение ускорителей взлета и тормозного парашюта позволяет эксплуатировать его на аэродромах вместе с самолетами, имеющими поршневые моторы;

- мощное вооружение, полностью используемое во всем диапазоне высот и скоростей;

- достаточный объем спецоборудования, средств связи и аэронавигации;

- допускает путем простой модификации установку поискового радиолокатора «Торий», что обеспечивает переделку его в перехватчик…»

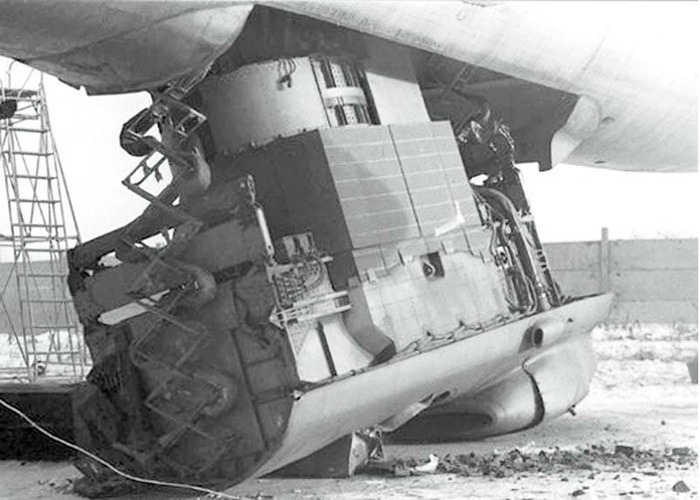

В то же время государственные испытания Су-9 сопровождались постоянными его доработками. В частности, на самолете впервые в отечественной практике установили тормозные щитки, стартовые ускорители У-5 (КБ-3) и тормозной парашют, правда, заимствованный с трофейного бомбардировщика «Арадо-234». Эти новшества позволили сократить разбег почти в два раза, а пробег - с 1080 до 660 метров. Помимо этого, испытали доработанную 37-мм пушку Н-37.

Проработка варианта перехватчика со штатными двигателями под РЛС «Торий» и два 37-мм орудия началась еще весной 1947 года. В перспективе их планировалось заменить на ТРД РД-14 тягой по 1500 кгс, создававшийся в Уфимском ОКБ Н. Д. Кузнецова.

Увеличение суммарной тяги на 1000 кгс позволяло самолету развивать скорость до 925 км/ч, подниматься на высоту 10 000 метров за 7,1 минуты, повысить взлетный вес, а значит, и запас топлива, которое, в свою очередь, увеличивало дальность и продолжительность полета. Но в 1948 году в связи в началом производства английских двигателей «Дервент V» (советская копия - РД-500) Уфимское ОКБ расформировали и все работы по РД-14 прекратили.

Несмотря на то что заказчик настаивал на принятии на вооружение истребителя Су-9, правительство молчало. Одним из главных препятствий на этом пути, как ни странно, было руководство МАПа во главе с М. В. Хруничевым. Не поддержал командование ВВС и министр Вооруженных сил Н. А. Булганин.

В итоге Су-9 так и остался невостребованным, несмотря на то что на нем впервые в отечественной практике внедрили катапультируемое кресло пилота, тормозные щитки, стартовые ускорители, тормозной парашют, гидроусилители в системе управления самолетом и бомбовое вооружение.

Похожая ситуация сложилась и на заводе № 21 в Горьком, где под руководством Алексеева создавали двухдвигательные истребители И-211 и И-215.

В феврале 1948 года П. О. Сухого за создание Су-9 по инициативе МАП включили в список кандидатов на Сталинскую премию. Это предложение одобрил главком ВВС К. А. Вершинин. Но в Комитете по Сталинским премиям думали иначе, сочтя главного конструктора недостойным этой награды.

В дальнейшем никто из советских авиаконструкторов к подобной схеме истребителя не возвращался. Исключение составил лишь коллектив ОКБ А. С. Яковлева, создавший целое семейство довольно успешных самолетов различного назначения, начиная с Як-25.

«Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.», Николай Васильевич Якубович, 2015г.