Жизнь Советского Ленинграда в 1930-е годы. 20 раскрашенных фотографий. Часть 3

Винная лавка на Невском проспекте. Ленинград, 1931 год.

Знакомьтесь с уникальной подборкой раскрашенных фото, которые перенесут вас в Ленинград и его окрестности 1930-х. Все фотографии, представленные в этой подборке, с учётом реалий современных городских границ.

У Медного всадника. Ленинград, 1937 год.

Хоккей на стадионе имени Ленина. Ленинград, 1936 – 1939 год.

Первый стадион на данной территории был возведён в 1924-1925 годах по проекту чешского архитектора Алоиса Осиповича Вейводы, бывшего игрока команды «Спорт». Комплекс включал беговые дорожки и деревянные виражи, вмещая до 10 000 зрителей. В 1933 году проведена масштабная модернизация: заменены виражи на деревянные трибуны, увеличившие вместимость до 25 000 человек. 14 июля 1933 года состоялся исторический матч сборных СССР, а 28 июля - первая международная встреча с Турцией (2:2). В годы войны сооружение было практически полностью уничтожено, сохранилась лишь бетонная основа конструкции.

Улица Виертотие. Териоки (будущий Зеленогорск), 1933 год.

Название "Териоки" пришло из финского языка и дословно переводится как "Смоляная река". В мае 1918 года, после Первой советско-финской войны, этот край оказался под властью Финляндии. Однако уже в 1920 году Тартуский мирный договор провёл границу между двумя государствами по реке Сестре. Судьба Териок снова изменилась зимой 1939–1940 годов, когда в результате новой войны весь Карельский перешеек, включая этот город, вошёл в состав СССР. Окончательно новые рубежи закрепил Московский договор, а в 1948 году Териоки получили звучное имя — Зеленогорск.

Стрелочница на площади Труда. Ленинград, 1937 год.

На оживлённых перекрёстках городов в начале XX века можно было увидеть работу стрелочников — людей, обеспечивавших движение трамваев вручную.

При приближении к развилке трамвай громко сигналил, предупреждая стрелочника. Тот по цветным огонькам на верхней табличке определял, по какому маршруту следует состав, и вручную, с помощью лома, переводил стрелки, обеспечивая правильное направление движения.

Этот простой, но важный труд был частью повседневной жизни города, когда железная дорога ещё не знала автоматизации, а всё решал человеческий глаз, навык и оперативность.

Проспект 25 Октября. Ленинград, 1930 год.

У здания Городской думы. Ленинград, 1934 год.

ЯА-2 — самый большой автобус СССР 1932 года, выпущенный на шасси Ярославского автозавода и построенный в АТУЛ (Автотракторном управлении Ленинграда). Этот 80-местный гигант стал рекордсменом своего времени по вместимости, длине и радиусу поворота.

Его длина составляла 11 450 мм, радиус поворота 14,5 метров, что делало его малоповоротливым даже для просторных ленинградских проспектов.

Максимальная скорость: 47,5 км/ч — не быстро, но в те годы считалось достойным показателем.

Новый дирижабль перед испытанием. Ленинград, 1931 год.

В конце 1931 года при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой», которой поручили проектирование, производство и эксплуатацию дирижаблей, а также совершенствование технологии их использования.

В мае 1932 года организация «Дирижаблестрой» получила из Ленинграда три мягких дирижабля: СССР В-1, СССР В-2 («Смольный») и СССР В-3 («Красная Звезда»).

Эти аппараты предназначались для проведения учебно-агитационных полётов и испытаний возможности их использования в мирной жизни — от доставки грузов до пропагандистских акций.

Одним из самых запоминающихся моментов стало участие четырёх советских дирижаблей (В-1, В-2, В-3 и В-4) в воздушном параде над Красной площадью 7 ноября 1932 года, что стало ярким символом успехов советского воздухоплавания.

Регулировщик на площади Урицкого в Ленинграде (ныне Дворцовая площадь), 1935 год.

Дома на улице Стачек. Ленинград, 1930 год.

Эта магистраль, известная сегодня как Проспект Стачек, прошла через несколько названий в разные эпохи: Петергофская дорога (1758 — 1830-е годы), Петергофское шоссе (1830-е — рубеж 1910–1920-х годов), Улица Стачек (с рубежа 1910–1920-х до 3 августа 1940 года).

С 3 августа 1940 года проспект получил своё современное название — Проспект Стачек, связанное с историей рабочих восстаний и революционных событий, происходивших именно здесь.

Одной из ключевых достопримечательностей проспекта является Кировский завод , некогда называвшийся Путиловским чугунолитейным заводом. Именно рабочие этого завода организовали стачки, ставшие катализаторами трёх русских революций — 1905, Февральской и Октябрьской 1917 годов.

Английский мотоцикл Clyno на набережной канала Грибоедова. Ленинград, 1930-е.

Чтобы владеть таким мотоциклом в те годы, нужно было быть влиятельной и уважаемой персоной — будь то высокий партийный чиновник, военный руководитель или представитель элиты. Эти мотоциклы были не просто средством передвижения, а символом статуса, доступным лишь немногим.

Невский проспект вечером. Ленинград, 1936 год.

Продажа яиц и других продуктов на улице Марата. Ленинград, 1938 год.

Рабочие ленинградского завода "Электросила" монтируют впервые изготовленный в СССР ротор для генератора мощностью 24 тысячи киловатт, 1931 год.

Уборка улиц у Московского райсовета. Ленинград, 1938 год.

Подметально-уборочная машина "ПУ-7" на шасси ГАЗ-ММ.

По Международному проспекту курсировали уникальные подметальные машины от московского завода "Красный металлист". Их мощные стальные щетки эффективно очищали брусчатку, а просторные бункеры вмещали весь собранный мусор.

Пожарный катер «Всегда готов» Ленинград, 1930-е годы.

У Большого Крестовского моста. Ленинград, 1936 – 1937 год.

Площадь Восстания и Знаменская церковь. Ленинград, 1935 год.

Знаменская церковь (Церковь Входа Господня во Иерусалим) — утраченный православный храм, стоявший в Санкт-Петербурге, на одноимённой Знаменской площади. Построенная в стиле русского классицизма, она была важным духовным и архитектурным памятником города.

В марте 1941 года Знаменская церковь была взорвана, чтобы освободить место для строительства станции метро. Это решение стало частью масштабной перестройки города, хотя и обошлось в утрату важного архитектурного и духовного памятника.

Строительство ленинградского метрополитена было прервано началом Великой Отечественной войны, но возобновилось в 1946 году. И уже 15 ноября 1955-го на свет появилась станция «Площадь Восстания», надземный павильон которой был возведён именно на месте разрушенной церкви.

"Да здравствует великий Сталин". Ленинград, 1936-1937 год.

Пролетка на проспекте 25 Октября. Ленинград, 1934 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Об азартном начале научной работы

Когда предложили писать диплом, и в духе той моды 60 годов, - закончить Ленинградский институт Авиаприборостроения (ЛИАП) на полгода раньше срока, мы с удовольствием согласились.

Всесоюзный научно-исследовательский институт мощного радиостроения имени Коминтерна на Васильевском острове показался очень престижным и был воплощением мечтаний о нашей творческой будущности. Даже издевательские строгости режима воспринимались с религиозным пиететом, как ритуальное жертвоприношение.

Руководителем моего дипломного проекта назначили Семена Ефимовича Лондона - монопольно ведущего специалиста по широкополосным усилителям высокой частоты – человека увлеченного синтезом широкополосных фильтров, умницу, во многом не от мира сего, вечно углубленного в себя. Его социальную незащищенность, насколько можно, умело компенсировала его ближайшая квалифицированная сотрудница и супруга и просто милая дерзкая женщина - Галя Лондон.

Я тут же с головой ушел в поставленную Семеном исследовательскую задачу разработки широкополосного фильтра (с аппроксимацией по Чебышеву) для одного из разрабатываемых мощных высокочастотных отечественных усилителей.

Все было азартно и интересно, да и (что говорить!) - в то время не зря были "физики в почете"...

Единственно досадным оказался немыслимо большой объем расчетов необходимый для оптимизации. А ведь в то время обычный калькулятор считался роскошью. Все на логарифмической линейке до рези в глазах.

К концу срока дипломного проектирования оказалось, что у меня за сто листов материала по синтезу фильтра, но диплом не состоялся.

Мнения разделились: Семен Ефимович считал, что дипломная работа практически завершена, руководство в ЛИАПе - что объем материала близок к нулю. Друг с другом они не спорили, я, естественно, оказался «в промежности».

Тем не менее, диплом пришлось аварийно завершать, обходя весьма необходимые разделы по экономике, пожарной безопасности и т.д.

Я проникся уважением к разработке и гордился полученной оптимизацией спроектированного четырехполюсника, руководитель счел 60% материала работы оригинальной, но на защите диплома на комиссию это не произвело впечатления, и она очень дивилась, как это можно, большую часть диплома посвящать расчету лишь какого-то одного паршивого фильтра. Справедливость в очередной раз восторжествовала: я был не понят и бит, диплом едва-едва вытянули на четверку.

Однако, в связи с высоким средним баллом отметок диплома меня все же приняли в пятый отдел ВНИИМРа не младшим лаборантом, а с повышением: просто - лаборантом. Таким образом, чтобы дорасти до должности инженера в моей карьере осталась всего-то одна служебная ступенька - старший лаборант. В результате, заработок мне определили лишь раза в полтора ниже, чем тот, что я получал до института - работая слесарем-жестянщиком на «Электросиле».

В поисках лучшей доли через десять лет я много попрыгал по разным научным конторам. Стал кандидатом технических наук. Количество авторских свидетельств СССР и патентов России у меня сейчас около сотни. Думаю, что трудно найти такой отечественный городок, в котором сейчас не фурычило бы какое-нибудь из моих изобретений в области силовой электроники. Полагаю, что вкус к изобретательству впервые познал в общениях с Семеном Ефимовичем

Не поуехал я. И ни о чем не жалею…

А вот Семен Ефимович Лондон – поуехал и, как оценивают результаты его трудов специалисты, стал одним из мировых лидеров-разработчиков мощнейших широкополосных высокочастотных усилителей. Благодарно преклоняю голову перед его профессионализмом и талантом!

Петр Новыш

Санкт-Петербург

Странный трудолюбивыйАндрей

Наш Ленинградский Институт Авиаприборостроения ЛИАП располагался на двух площадках: один в бывшей церкви, другой в бывшей казарме. Разумеется, слегка переоборудованных. Но почему-то не до конца. И там и там были постоянные проблемы с вентиляцией помещений. К концу занятий спертость воздуха была - хоть вешай топор. Не все выдерживали. Особенно ужасно было заходить со свежего воздуха в аудитории в конце дня. Но все равно некоторые наиболее упорные студенты умудрялись там просиживать до ночи. Среди них обычно можно было видеть однокашника ашего радиотехнического факультета Андрея. Ему тугодуму, приехавшему из-под Архангельска, тяжело давалась учеба, но был он убежден, что терпенье и труд все перетрут. Из всех нас он был наиболее сознательным студентом и больше других свято верил в непогрешимость советской власти. Постоянно носил в портфеле том «Капитал» Маркса Недаром его назначили старостой нашей факультетской студенческой группы.

Такие глупости, как студенческие вечеринки и наши еженедельные туристические походы он не признавал. Презирал всяческую суету.

Лучше в воскресенье посидеть над конспектом лекций и закрепить материал.

Мы с ним старались держаться подальше дуг от друга: он от меня из-за разбросанности, я от него из-за медлительности.

После института его распределили работать под Москву в город Железнодорожный. (Именно там когда-то Каренина сиганула под поезд. А сейчас это - час на электричке с Курского вокзала).

А у меня жизнь сложилась так, что весьма часто приходилось по своим инженерным делам ездить из родного Ленинграда в Москву в основном на поклон в бесчисленные бюрократические конторы и предприятия-изготовители электроники. Вот, время от времени, я и стал останавливаться у Андрея на постой.

Он там женился на милой доброжелательной женщине, которая, как и сам он, исповедывала необычные в нашей жизни патриархальные устои: «А вот Андрюша сказал…». И жили они в ладу, дай бог каждому…

Он стал работать в одном крупном московском институте в области исследовательской биологии. Тратил туда на дорогу ежедневно до четырех часов. Но это его не очень тяготило: как и в ЛИАПе он таскал с собой громадный портфель, туго набитый толстущими книгами для саморазвития.

Рассказал про кучу интересных задач по своей работе. Я ими заинтересовался вплоть до того, что даже одно время мы пытались продвигать некоторые совместные изобретательские идеи. Правда, эти дела по непостижимым причинам вдруг прервались на полдороги.

Потихоньку с ним подружились. Стали взаимно более терпимы и доброжелательны. Я с завистью восторгался его необычно большой, со вкусом подобранной профессиональной библиотекой, на которую он не жалел ни денег, ни времени, ни места в его небольшой квартире. Это при его-то весьма скромной зарплате, принятой в то время в биологии. Но в быту он был аскетом, жена во всем ему потакала, а разросшаяся семья не бунтовала. Уже после перестройки я пытался навязать ему ряд коммерчески выгодных для него дел, связанных с наличием у него московского телефонного номера и не требующих особых усилий и затрат времени. Но всякий раз, совершенно не интересуясь сутью предложения, он вежливо отвечал, что может найти знакомых, на которых это дело можно переложить. Так что приработок его особенно не интересовал.

Поэтому он развил бурную общественную деятельность, в основном связанную с защитой природы города, стал активным членом общества пчеловодов. И не беда, что у него не было ни одного собственного улья, зато мне посчастливилось познакомиться с его достаточно объемными рукописями, настойчиво пропагандирующими потребление меда.

Рассказывал о своем активном участии в не очень успешной борьбе перестроечной общественности с местной городской бюрократией. Не имея автомобиля, мечтал получить разрешение останавливать, проверять и жестоко штрафовать немногочисленных в его городе автомобилистов не оберегающих окружающую среду. Но были непреодолимые трудности в приобретении анализатора выхлопных газов и личного автомобиля.

Не так давно неожиданно он умер от сердечной недостаточности. По вызову его жены я был на его похоронах. И вот на поминках оказалось, что есть большая масса граждан в этом небольшом городе, для которых Андрей был уважаем, очень и очень значим своим личностным и общественным присутствием. А жил он всегда так, как сам считал нужным. Можно этому только позавидовать.

Петр Новыш

Санкт-Петербург

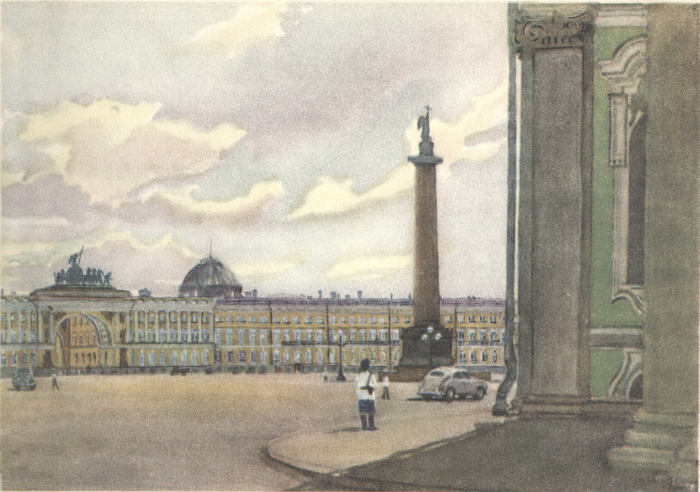

Петербург в искусстве. Часть 4: Дворцовая площадь в картинах 1950-х годов

Главная площадь Петербурга. Один из самых узнаваемых архитектурных ансамблей планеты. И один из самых интересных периодов советской живописи - 1950-е: время возражения к лирике и свету.

Для объёмного восприятия каждая картина будет сопровождаться фотографией того же места и по возможности того же исторического отрезка.

Краткая справка по названиям:

С 1736 по 1772 год это место было известно как Адмиралтейский луг - название связано с расположенными поблизости Адмиралтейскими верфями.

С 1766 года в обиход горожан входит название «Дворцовая площадь», данное в честь Зимнего дворца (построен в 1754–1762 годах).

С октября 1918 по 13 января 1944 года площадь называлась Площадью Урицкого — в честь одного из организаторов штурма Зимнего дворца во время Октябрьской революции.

Другие подборки серии Петербург в искусстве:

1.

Бернштейн Эммануил Бенцианович (1914 - 2003) - советский график, историк искусства, художник-архитектор. В годы Великой Отечественной войны занимался натурными зарисовками разрушенных и сохранившихся памятников архитектуры в освобождённых городах.

Кстати, подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

2.

Цветков Виктор Александрович (1920 - 2009) - представитель ленинградской школы живописи. Родился в семье иконописца Цветкова Александра Леонидовича, у которого и получил начальное художественное образование. Специализировался на жанровых картинах. Также писал пейзажи и картины на историко-революционную тему.

3.

Ведерников Александр Семёнович (1898 - 1975) - педагог, график и живописец, представитель ленинградской пейзажной школы. Отличительными особенностями его стиля называют принципиальное использование «быстрого письма», значимость силуэта при размытых контурах предметов, а также использование мягких тональных гамм.

4.

Химич Юрий Иванович (1928 - 2003) - архитектор и художник, мастер архитектурного пейзажа. Эта картина - образец раннего периода его творчества из серии ленинградских акварелей. Архитектурное образование помогало Химичу сохранять уважительное и трепетное отношение к натуре, при этом не изменяя своему стилю. Как отмечают исследователи его творчества, он вырабатывал новые стили и техники под конкретную изобразительную задачу, а не пытался «подчинить себе натуру».

5.

Купецио Ксения Конрадовна (1911 - 1997) - график, мастер пейзажа и натюрмортов. Во время Великой Отечественной войны работала плакатистом, сотрудничая с Окнами ТАСС. После войны сосредоточилась на акварельных работах с видами городов СССР, наибольшую известность получили серии, посвящённые Москве и Ленинграду.

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Ответ gospodin.N в «Командир "Ахмата" Апти Алаудинов назвал петухами тех, кто возмутился избиением чеченцами сотрудника военной полиции»20

Ну что вижу я. Гражданин алаудинов сообщает что, кто-то слил эту информацию о часах. Может быть меня подводят глаза, но вроде это гражданин алаудинов сам с часами на руке ролик снял ,выложил в сеть и таким образом всем рассказал что вот у него есть такие часы.

А часы эти в свободной продаже, есть реклама продажи этих часов, за вот такие вот деньги.

Ну а дальше вопрос в духе гоблина, А на какие доходы гражданина алаудинов себе такие часы приобрёл можно узнать ? Дальше в ролике он не говорит что это подделка или наоборот - это настоящие часы. Ну видимо потому что И то и другое туше.

Ну и сам стиль подачи информации, обзывать непонятно кого петухами. я правильно понимаю это офицер российской армии который сам лично подобно записывает и потом сам лично подобное публикует.