Сын поэта

Бертолуччи выпало стать последним в ряду великих итальянцев золотой эпохи кино. Моложе Феллини и Пазолини на 20 лет, а Антониони и Висконти на 30, он дебютировал рано и застал то время, когда фильмы еще могли сотрясать основы общества и волновать публику больше, чем события светской хроники.

Сам себя к итальянскому кинематографу Бертолуччи относил лишь номинально. В молодости он ориентировался на французскую «новую волну», своим учителем называл Жан-Люка Годара, а в поздние годы снимал картины отрешенно-космополитические. И все же его личность сформировала именно послевоенная Италия, в которой, несмотря на внешнее упразднение фашистского режима, сохранялось противостояние правых и левых, националистов и коммунистов. Моральный выбор в сложной ситуации – это то, к чему Бертолуччи всегда подводит своих героев.

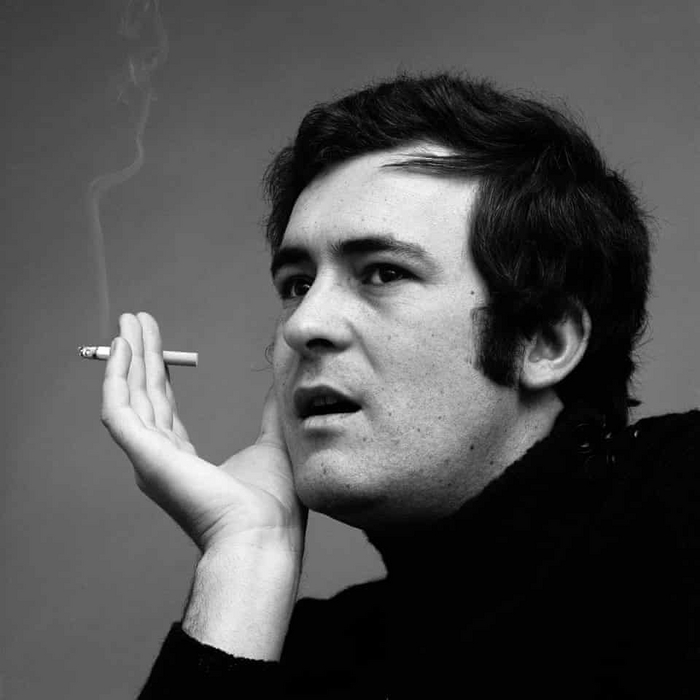

Он рос в семье, жившей искусством: отец Атиллио был известным поэтом, лектором и кинокритиком, а мать Нинетта – учительницей литературы. Стихи с раннего детства были такой же неотъемлемой частью жизни Бернардо, как пища и сон. Видя ежедневно перед собой пример отца, он убедился, что творчество – это естественное занятие для человека. Маленький Бертолуччи, по его словам, был так же уверен, что вырастет поэтом, как и сын крестьянина знает, что станет земледельцем.

Первый фильм

Еще одним увлечением отца, перешедшим к сыну, стало кино. Насмотревшись вестернов и фильмов про войну, Бернардо возвращался в родной поселок под Пармой, где вовлекал местных мальчишек в инсценировки увиденного. Позже он называл это своими первыми режиссерскими постановками.

Когда Бернардо было двенадцать, семья переехала в Рим. Атиллио хотел быть поближе к очагу культуры, но для его сына переезд стал почти катастрофой. Одноклассники из буржуазных семей были ему чужды. «То, что могло показаться восхождением по социальной лестнице, я воспринимал как потерю качества, поскольку, в сущности, в крестьянах есть что-то более древнее, а значит, и более аристократичное, чем в мелкой буржуазии; мне казалось, что ухудшение было именно в ценностях, которыми эти дети, мои новые товарищи, жили, в отличие от тех, что я оставил позади», – вспоминал позже режиссер. От уныния он даже перестал писать стихи.

В 15 лет на летних каникулах в деревне Бернардо обнаружил 16-миллиметровую кинокамеру, принадлежавшую дяде, и начал экспериментировать с ней. Получился 10-минутный фильм «Канатная дорога» с участием младшего брата и сестер. Это была ни к чему не обязывающая игра, но именно во время нее Бертолуччи впервые почувствовал, что снимать кино – большое удовольствие.

«Когда я увидел, что на этой пленке действительно что-то материализовалось, у меня исчезли все сомнения. Уже с того момента, как я взял в руки кинокамеру, я сразу, сам не знаю почему, почувствовал себя профессиональным режиссером. Как будто объективная реальность совпала с детской мечтой о всемогуществе», – вспоминал мастер.

Урок скотобойни

Позже Бертолуччи говорил, что некоторые сцены из «Канатной дороги» он повторил в «Стратегии паука», а мотив его второго любительского фильма, «Смерть свиньи», можно заметить в таких зрелых картинах режиссера, как «Двадцатый век» и «Трагедия смешного человека».

Юный Бернардо хотел заснять, как на деревенской скотобойне убивают свинью. Но все пошло не по плану: волнуясь перед камерой, крестьяне промахнулись и не смогли заколоть бедное животное одним ударом в сердце. Истекая кровью, оно металось по двору. Бертолуччи фиксировал непредвиденную сцену, на его глазах из рутинной процедуры превратившуюся в душераздирающую трагедию.

Так он в первый раз «получил доказательство того, насколько существенной может стать случайность в кино». В дальнейшем он всегда старался использовать непредвиденные ситуации на съемочной площадке. Случай на скотобойне так потряс его, что неожиданно для себя он снова начал сочинять стихи.

Итальянец в Париже

Окончив школу, Бернардо упросил родителей дать ему денег на поездку в Париж. Единственной его целью была Синематека – культовый центр кино, в котором он почти безвылазно и провел все каникулы. Бертолуччи был заворожен только что вышедшим «На последнем дыхании» (1960) – великим дебютом Жан-Люка Годара. «Предпочитаю говорить по-французски, ведь это язык кино», – дерзил он пару лет спустя в интервью итальянским журналистам.

Вернувшись на родину, Бертолуччи поступил на философский факультет Римского университета. Под влиянием Годара и другого старшего товарища, поэта Пьера Паоло Пазолини, Бернардо увлекся марксизмом.

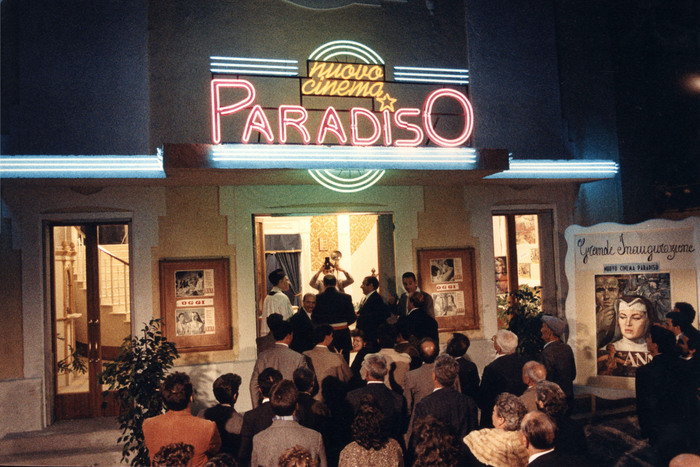

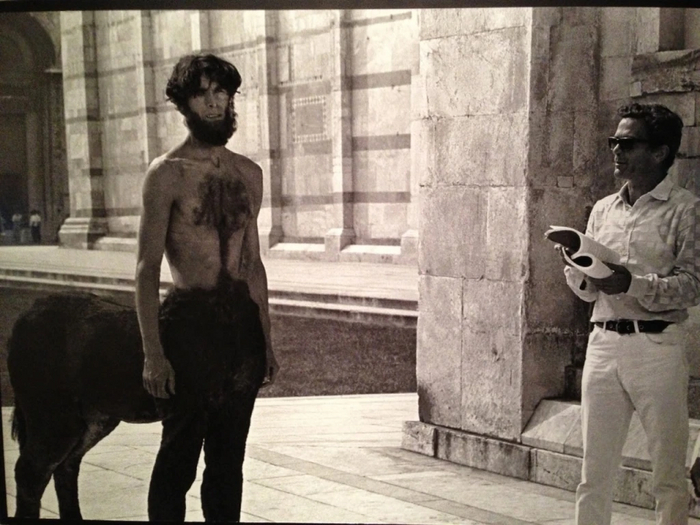

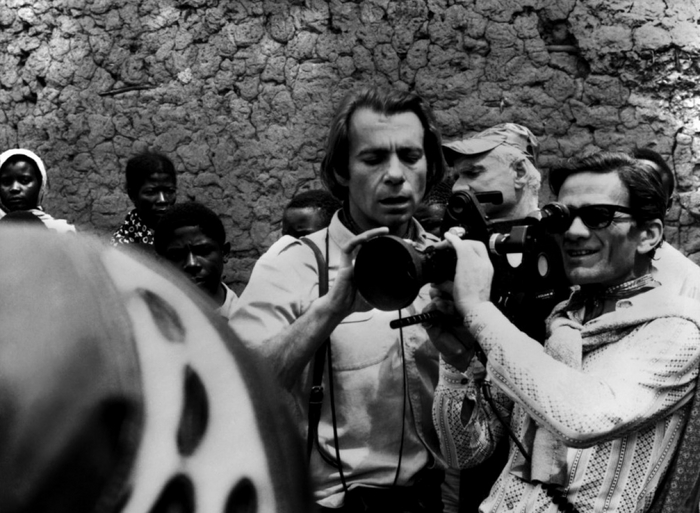

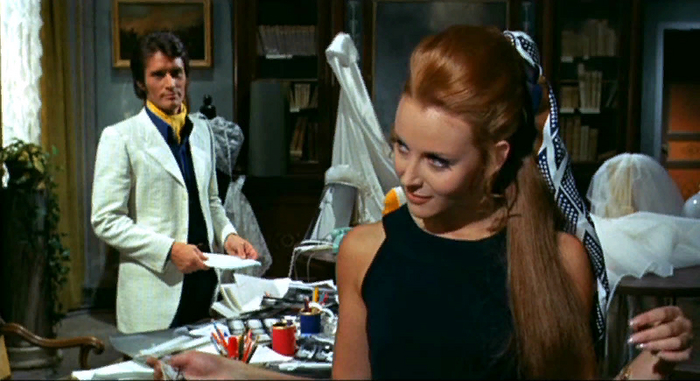

Фильм Бернардо Бертолуччи «Костлявая смерть» / La commare secca (1962):

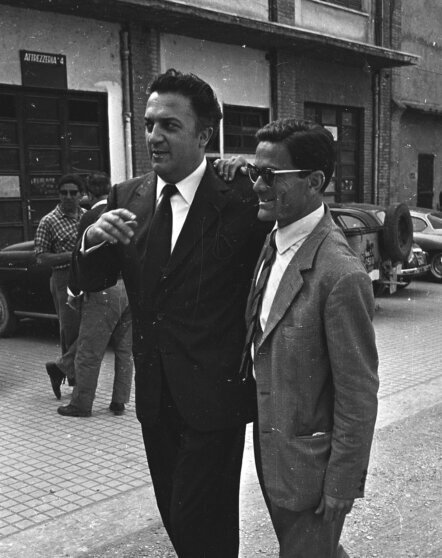

Пазолини он знал с детства, тот был другом его отца. Начав работу над своим первым фильмом, «Акатоне» (1961), Пазолини позвал молодого Бертолуччи в ассистенты, а затем «сбросил» на него недописанный сценарий «Костлявой смерти», отрекомендовав Бернардо продюсеру Антонио Черви. Бертолуччи так понравился продюсеру, что тот предложил ему заодно и снять весь фильм, раз уж он написал такой хороший сценарий: психологический детектив, вдохновленный картиной Акиры Куросавы «Расемон».

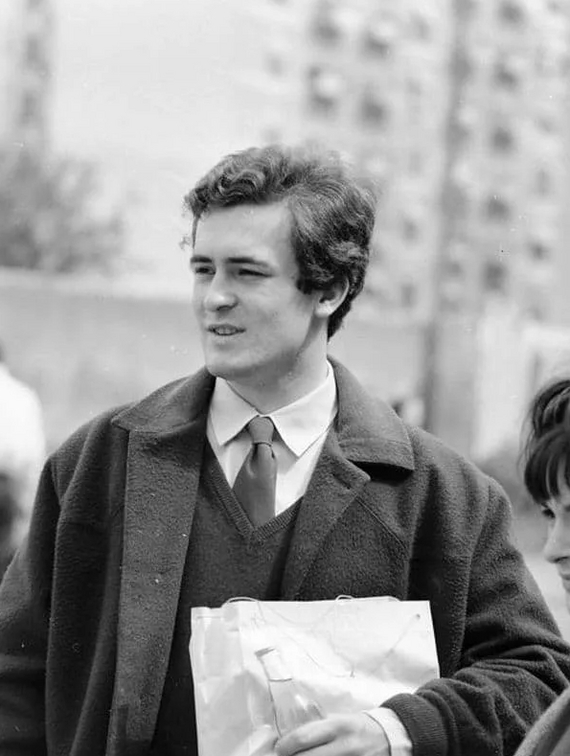

Бернардо принял вызов судьбы, хотя ему было и страшновато: 20-летнему парню предстояло завоевывать уважение опытной съемочной группы. Вышедшую в 1962 году «Смерть» большинство критиков встретили со скепсисом, а вот поэтическая карьера Бертолуччи выглядела в тот год многообещающе: он получил национальную литературную премию Виареджо за сборник стихов «В поисках тайны». Тем не менее Бернардо выбрал кино, хотя всегда подчеркивал, что оно для него – продолжение поэзии.

Фильм – это возможность творить поэзию, снимать в стихах. Монтировать кадры в эпизод – это как нанизывать слова в строфу.

Бернардо Бертолуччи

Неудобное кино

Для того чтобы снимать кино, он был теперь готов на что угодно. Например, когда молодой бизнесмен Бернокки, согласившийся финансировать фильм, накануне съемок загремел в армию и был отправлен служить под Палермо, Бертолуччи поехал и уговорил одного из главарей местной мафии помочь вызволить бедолагу. Нередко работа над фильмом у этого режиссера была не менее захватывающей, чем сама лента.

Вторая картина, снятая на деньги того самого промышленника, называлась «Перед революцией» (1964). Это был фильм о раздвоенности и нерешительности перед лицом важного выбора, которую Бертолуччи замечал в себе. Да-да, этот рисковый человек, готовый к любым авантюрам, в глубине души корил себя за робость.

«Очень важно отчетливо осознавать свою двойственность и пытаться ее преодолеть. Я двойственен, потому что я буржуа, как Фабрицио из фильма, и я снимаю фильмы, чтобы избавиться от опасностей, страхов, боязни проявить слабость. Я родом из буржуазии, а она страшно коварна: все заранее предвидела и теперь принимает с распростертыми объятиями и реализм, и коммунизм. Очевидно, что этот либерализм – маска, за которой прячется ее лицемерие», – объяснял Бертолуччи.

Фильм Бернардо Бертолуччи «Перед революцией» / Prima della rivoluzione (1964):

Фильм задел и правых, и левых. Это было достижение с точки зрения режиссера, ведь он стремился снимать неудобное кино. Все главные фильмы Бертолуччи безупречно красивы, но при этом вызывают ощущение неудобства и беспокойства, а не комфорта, как хотелось бы массовому зрителю. Они поднимают тяжелые моральные вопросы, они показывают хороших людей с не самой приятной стороны, напоминают о том, какую роль идеология и политика играют в жизни человека.

Плоды 1968-го

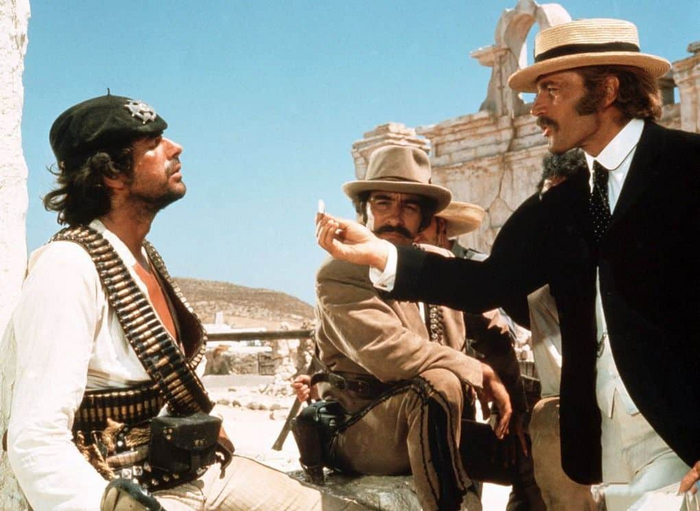

После второго фильма Бернардо не мог найти денег на новый проект и перебивался случайными заработками. Вместе с другим будущим культовым кинематографистом, Дарио Ардженто, писал сценарий «Однажды на Диком Западе» для корифея спагетти-вестерна Серджо Леоне. Корифея он сразил комплиментами о том, как великолепно Леоне снимает крупы лошадей. «В этом вам нет равных, кроме Джона Форда!» – воскликнул находчивый Бернардо и сразу получил работу.

Но к тому времени, когда «Однажды на Диком Западе» (1968) вышел в прокат, Бертолуччи уже наконец снимал свой третий фильм, «Партнер», вольную интерпретацию «Двойника» Достоевского, пугающе натуралистичный рассказ о раздвоении личности.

Съемки проходили в Риме, а в Париже в это время шли знаменитые студенческие волнения 1968-го. Бертолуччи, готовившийся вступить в компартию Италии, как и все левые европейские интеллектуалы, был разочарован итогами «красного мая». На провал молодежной революции каждый реагировал по-своему: Годар радикализировался, уйдя в маоизм и политизированное кино, а Бертолуччи выразил свои ощущения в фильме «Конформист» (1970), первой картине, прогремевшей на весь мир.

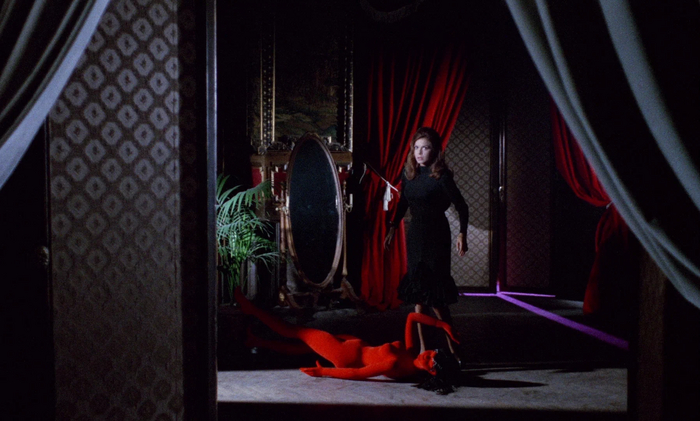

Фильм Бернардо Бертолуччи «Конформист» / Il conformista (1970):

Отталкиваясь от сюжета одноименного романа Альберто Моравиа, Бертолуччи показал, как жестокие режимы, вроде фашизма Муссолини, живут за счет равнодушия и конформизма миллионов «обычных», «нормальных» граждан. Конформизм уродует личность, заставляя человека принимать сторону зла. Герой фильма, молодой аристократ, из желания приспособиться работает на фашистов и даже участвует в убийстве своего бывшего учителя, профессора-антифашиста. После краха Муссолини он, подобно хамелеону, меняет окрас и подстраивается под новые условия.

Фильм получился безжалостным, жестким и красивым. Бертолуччи доверху накачал его фрейдизмом: тут и детские травмы, и Эдипов комплекс, и многое другое.

Разрыв с учителем

«Чем я всегда гордился до румянца на щеках – так это тем, что и Фрэнсис Коппола, и Мартин Скорсезе, и Стивен Спилберг говорили мне о «Конформисте» как о первом повлиявшем на них современном фильме», – признавался режиссер.

«Конформист» был началом новой эры для Бертолуччи. Он принес режиссеру не только популярность, но и избавление от влияния Годара. Бернардо сопоставлял себя с главным героем, убивающим наставника, символического отца, под которым подразумевал автора «На последнем дыхании». Более того, он придумал жестокую шутку, наделив профессора из фильма реальным парижским адресом и телефонным номером Годара. Присутствовавший на премьере француз не сказал Бернардо ни слова, холодно вручив ему листовку с портретом Мао Цзэдуна. С тех пор их пути разошлись.

Этот фильм был обязан успехом и собранной Бертолуччи команде: актерам Жан-Луи Трентиньяну и Стефании Сандрелли, оператору Витторио Стораро, одному из лучших в истории кино. Бертолуччи позвал Трентиньяна в свой следующий проект, «Последнее танго в Париже», но тот, прочитав сценарий, отказался. Тогда режиссер, пользуясь славой «Конформиста» в Соединенных Штатах, соблазнил Марлона Брандо.

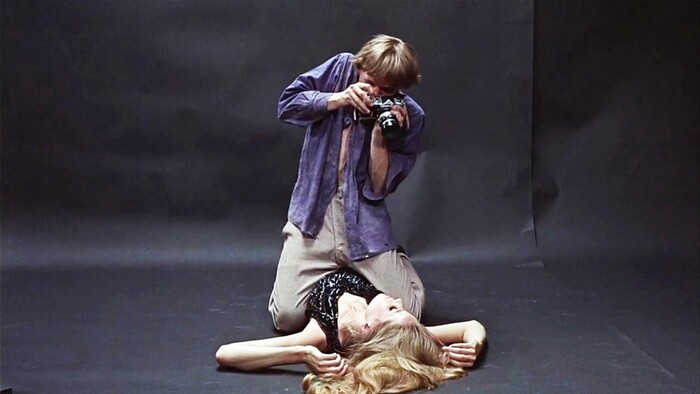

Под судом

«Танго» создавалось под сильным влиянием картин английского художника Фрэнсиса Бэкона. Съемки совпали с его большой парижской выставкой, и Бертолуччи поочередно водил на нее всех участников команды, от костюмерши до Брандо. «Я хотел, чтобы мои ближайшие соратники испытали то же, что и я, чтобы они были так же потрясены и очарованы этим отчаянием плоти, этим ужасным монологом-криком», – объяснял режиссер.

Неудивительно, что картина получилась такой болезненной. Самой травматичной – как для впечатлительных зрителей, так и для участников съемок – стала сцена анального секса с применением сливочного масла. Иногда пишут, что актеры занимались сексом на самом деле, но Брандо это категорически отрицал. Тем не менее даже имитация насилия неприятно потрясла Марию Шнайдер, которую режиссер намеренно не предупредил о предстоящем, рассчитывая получить в кадре подлинную реакцию. Он перестарался: Шнайдер до конца жизни не могла простить режиссеру этот ход, а сам Бертолуччи не раз раскаивался в своем поступке. Впрочем, этот прием вполне вписывался в его концепцию использования неожиданностей на съемочной площадке.

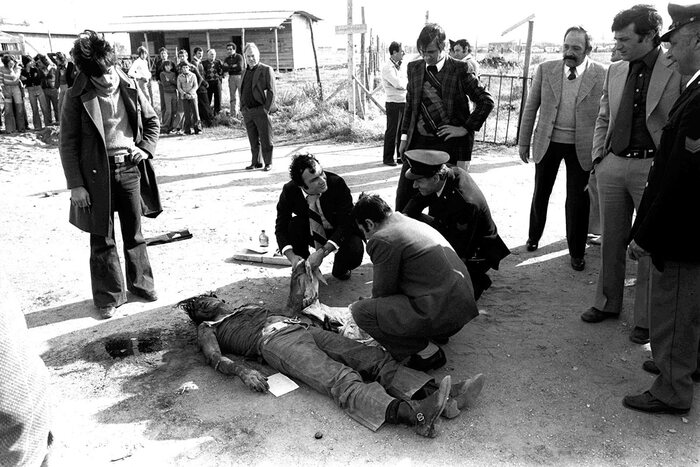

Не был в восторге от работы с режиссером и Марлон Брандо. Хотя «Последнее танго», как и вышедший в том же году «Крестный отец» Копполы, возродили угасавшую карьеру этой голливудской звезды, он много лет избегал общения с Бертолуччи. «Танго» оказалось слишком откровенным и дерзким для своего времени. В Италии фильм запретили к показу, а Бертолуччи, продюсера Альберто Гримальди, Брандо и Шнайдер приговорили к двум месяцам условного тюремного срока за участие в аморальном проекте.

Проблема выбора

В 31 год Бертолуччи стал одним из известнейших кинематографистов мира, но реакция на «Последнее танго в Париже» слегка подкосила его. Он снимал кино об отчаянии и безуспешных поисках новой жизни, а прослыл скандалистом, эксплуатирующим запретные темы.

Следующей его картиной стала пятичасовая эпопея «Двадцатый век» (1976), повествовавшая о судьбах двух друзей-ровесников, рожденных в 1900 году: аристократа, которого играл Роберт Де Ниро, и крестьянского сына (Жерар Депардье). История личных и классовых отношений на фоне бурных событий ХХ столетия выглядела титанической работой большого мастера и заставила замолчать всех недоброжелателей режиссера.

Но лавры солидного кинематографиста явно тяготили Бертолуччи. Заметив образовавшийся избыток кредита доверия, он быстро потратил его на новый рискованный проект: отношения героев картины «Луна» (1979), певицы и ее сына-подростка, балансировали на грани инцеста. Этот провокационный мотив угрожал заслонить от зрителя то главное, что хотел рассказать режиссер: историю взросления, становления личности, инициации, благодаря которой ребенок становится взрослым.

Моральный выбор, проявление внутренних качеств в сложной ситуации – еще одна сквозная тема фильмов Бертолуччи. В «Трагедии смешного человека» (1981) главному герою, состоятельному промышленнику, у которого злодеи похитили сына, приходится мучительно решать, продавать ли все имущество, чтобы выкупить сына, которого, как поговаривают, уже убили. Все герои ленты ведут двойную игру. Запутанная психологическая картина, в которой нет невинных, как и нет очевидных злодеев, – тоже характерная черта фильмов Бертолуччи.

Дождь из «Оскаров»

За главную роль в «Трагедии» Уго Тоньяцци получил приз Каннского фестиваля, но в целом фильм не вызвал большого шума, что было уже как-то необычно для дерзкого Бертолуччи. Более того, после этой картины он замолчал на шесть лет, и это дало повод говорить, что режиссер, возможно, скис. И вдруг в 1987 году Бертолуччи выпустил «Последнего императора» – фильм, получивший аж девять «Оскаров».

Ему первому из режиссеров Запада удалось уговорить руководство КНР разрешить съемки в Запретном городе Пекина, бывшей императорской резиденции.

Бертолуччи снял картину о судьбе последнего императора Китая Пу И, фильм о свободе и несвободе и снова о личности в сложных условиях. Заключенный номер 981, бывший китайский император, вспоминает свое детство. Он оказался пленником с самых ранних лет: ребенок, погруженный в мир миллиона условностей и ритуалов, человек, который не имеет права выйти в мир за пределы Запретного города.

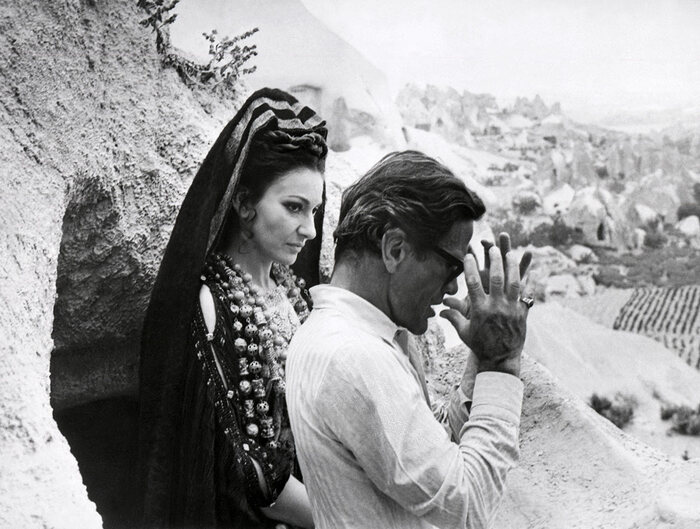

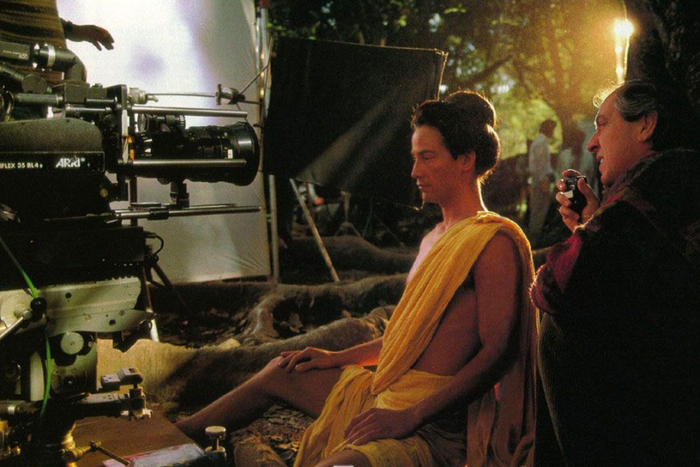

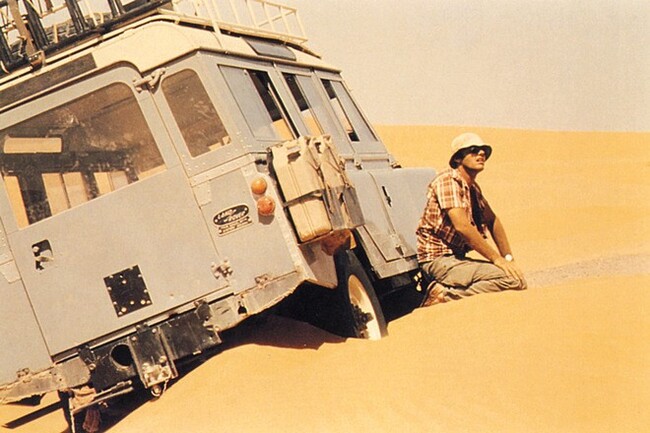

Одну из ролей в картине сыграл знаменитый японский композитор Рюити Сакамото, который также написал и музыку к фильму. Сотрудничество с Сакамото продолжилось и в двух последующих фильмах, «Под покровом небес» (1990) и «Маленький Будда» (1993), которые вместе с «Последним императором» составляют своеобразную внеевропейскую, экзотическую трилогию, место действия которой Китай, Африка и Юго-Восточная Азия.

Буддист и мечтатель

«Маленький Будда» получился самым странным фильмом Бертолуччи. Странен он своей комфортностью и бесконфликтностью – чертами, которые, казалось бы, немыслимы для этого режиссера. Но Бертолуччи внезапно выдал совершенно ровную, по-буддистски бесстрастную картину о жизни принца Сиддхартхи, достигшего просветления и ставшего основателем буддизма. Главную роль исполнил Киану Ривз. Вторая линия фильма показывает, как уже в наши дни тибетские монахи ищут в Америке ребенка, в котором мог бы воплотиться недавно умерший лама. Премьера состоялась перед единственным приглашенным зрителем – Далай-Ламой XIV. Он фильм одобрил, кинокритики – нет. Вызывающую бесконфликтность фильма они объясняли тем, что это просто пропагандистская работа, сделанная буддистом (каковым себя объявлял режиссер) «по заказу партии», то есть Тибета.

Однако вскоре Бертолуччи доказал, что не утратил способности удивлять. В 1996 году он снял «Ускользающую красоту», один из самых популярных фильмов десятилетия, с Лив Тайлер в главной роли.

Другой большой фильм позднего Бертолуччи – «Мечтатели» (2003), которым он символически замкнул круг, вернувшись во времена своей молодости, а именно – в тот самый 1968 год. Фильм снимался вскоре после всплеска протестов антиглобалистов, и эти события напомнили Бертолуччи «красный май».

«Я испытал бы огромную радость, – говорил режиссер, – если бы молодые люди, которые смотрят «Мечтателей», обнаружили, что были времена, причем не так давно, когда такие же молодые люди ложились спать с сознанием того, что они проснутся не завтра, а в будущем, в другом мире. В общем, если тогда бунтовать было справедливо, то сейчас – еще справедливее».

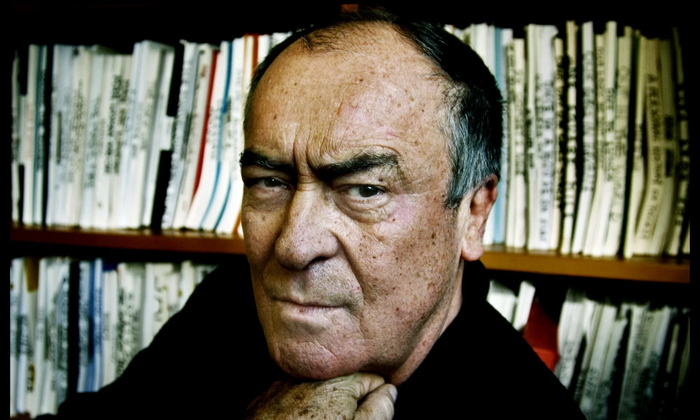

Непонятый мастер

Однако больших надежд на перемены Бертолуччи уже не питал: «политика, обделенная так презираемой нынче идеологией, стала, мне кажется, профессиональным занятием, пустой тарой, откуда вытряхнули всякие представления о мире», – говорил он.

«Мечтателями» режиссер, который к тому времени начинал терять подвижность из-за проблем со здоровьем, хотел завершить свою фильмографию. Но даже в инвалидной коляске Бертолуччи оставался жизнелюбом, для которого снимать кино было наслаждением, а не обязанностью.

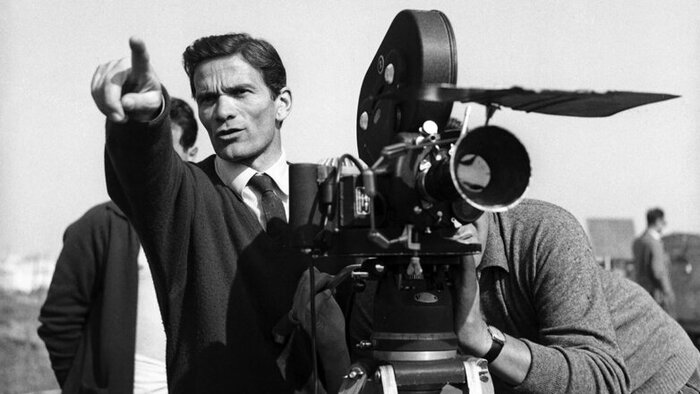

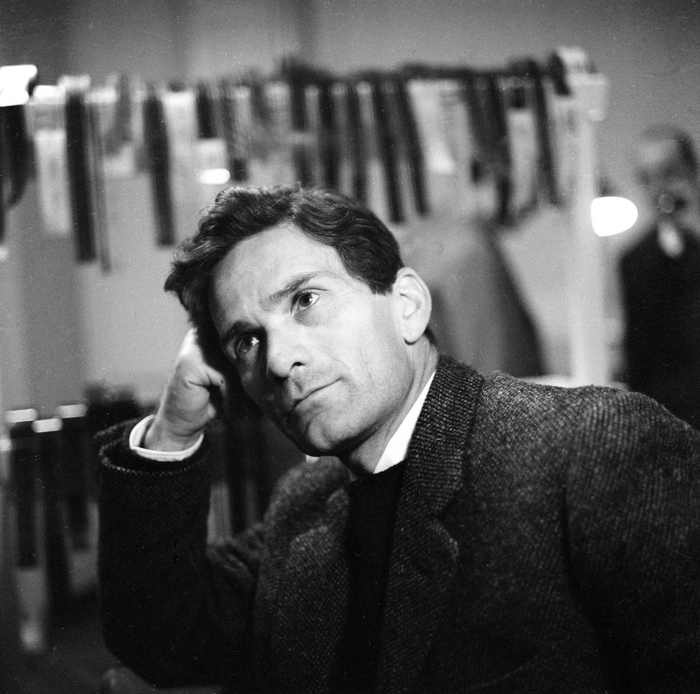

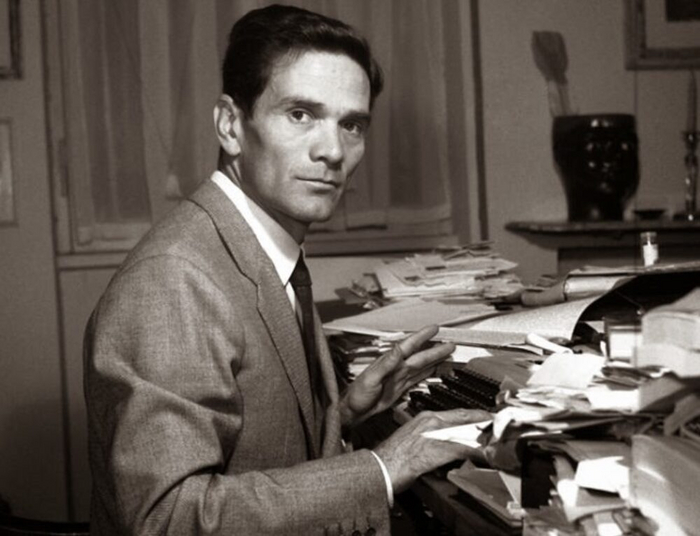

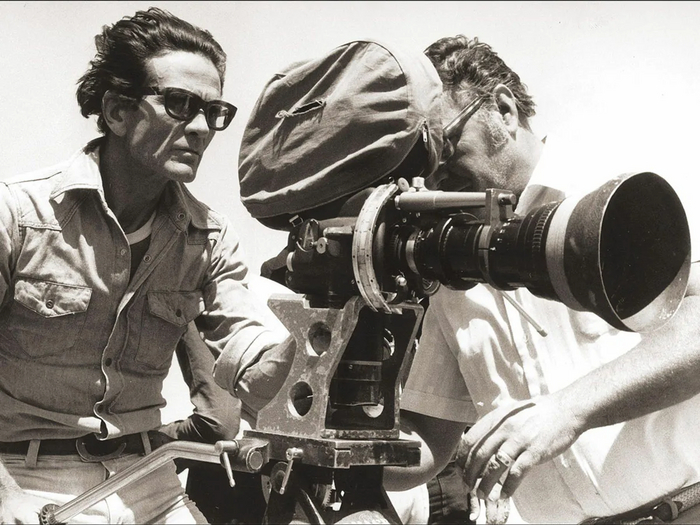

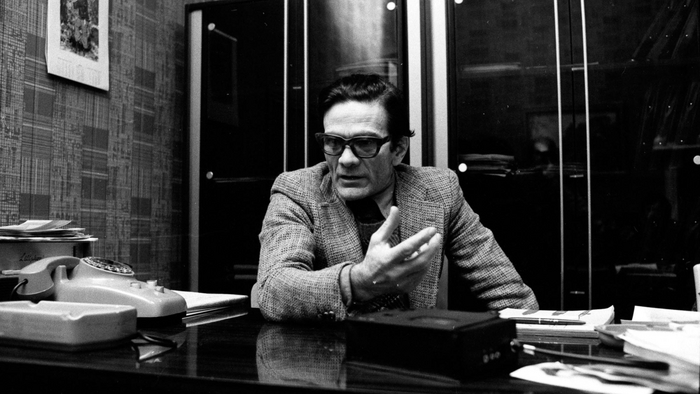

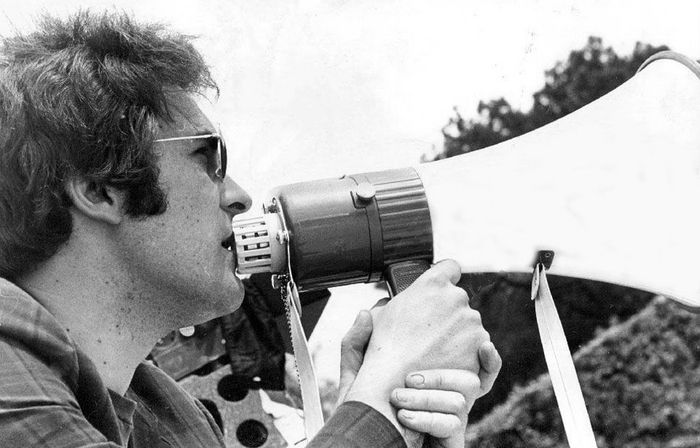

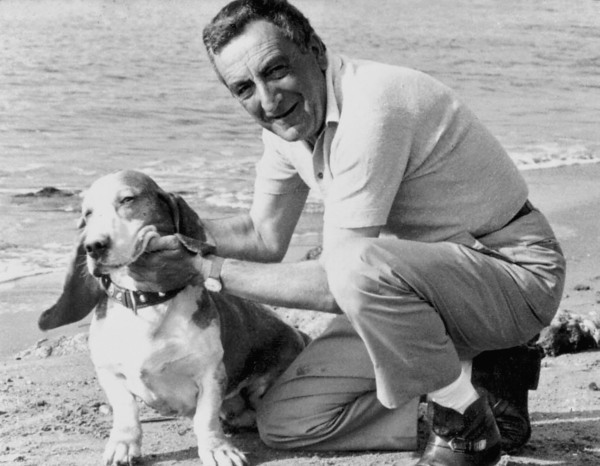

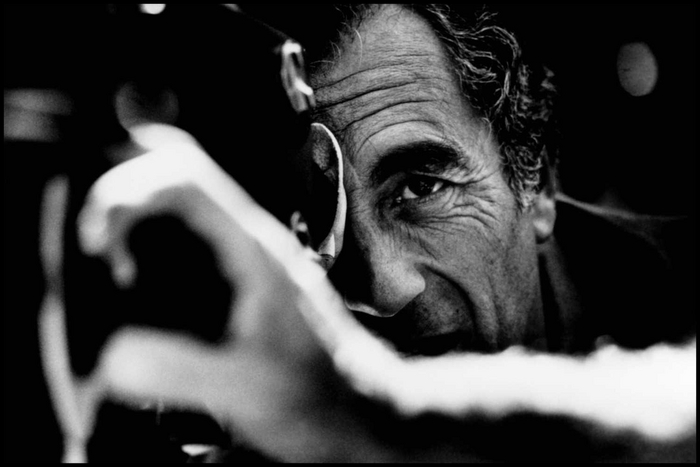

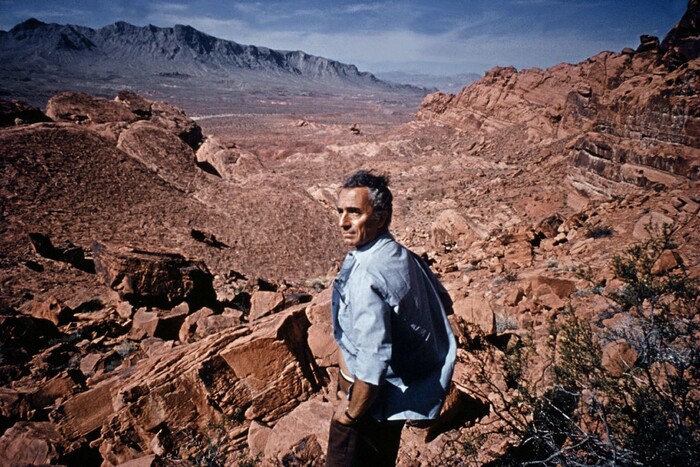

Бернардо Бертолуччи на съемочной площадке фильма "Ты и я", октябрь 2012 года

«Огромное удовольствие от того, что я нахожусь на съемочной площадке, что я режиссер, наслаждение, радость, мне кажется, присутствуют во всех моих фильмах. В какой-то момент я обнаружил, что эти ощущения стали одной из целей моего кино», – говорил он.

Неудивительно, что, не удержавшись, в 2012 году Бертолуччи снял еще один фильм – «Я и ты», по мотивам романа Никколо Амманити. Это совершенно непретенциозная, почти камерная история о школьнике, который, вместо того чтобы ехать с классом на лыжный курорт, проводит каникулы, спрятавшись в подвале родительского дома. Режиссер исследует свои любимые темы формирования личности: взросления и обретения близкого, понимающего человека.

Бертолуччи болел раком легких и умер 26 ноября 2018 года. Незадолго до смерти он объявил о желании снять новый фильм: «о любви, а точнее, о понимании и непонимании. Это проблема, с которой я столкнулся, когда в 1970-х стал снимать фильмы для широкой аудитории».

Горечь непонимания сопровождала Бертолуччи всю жизнь. Тонкий поэт и художник, он остался в массовом сознании режиссером скандальных сцен. Сам Бертолуччи говорил не о скандале, а о провокации. Скандалы в искусстве затевают ради тщеславия, а Бертолуччи провоцировал зрителя, чтобы вывести его из привычного комфортного состояния, чтобы буквально вынудить инертную публику размышлять о серьезных вещах. На склоне лет он признавался в «тоске по былой, но так и не реализованной потребности в провокации»: ему казалось, что он так и не сделал всего, что задумывал.

Автор текста: Александр Зайцев

Источник: postmodernism.livejournal.com