Нелепо было бы оспаривать, что Иван IV был жестким правителем. Историк Скрынников, посвятивший несколько десятилетий изучению его эпохи, доказывает, что при Иване IV Грозном в России осуществлялся "массовый террор", в ходе которого было уничтожено около 3-4 тыс. человек.

Но зададимся вопросом: сколько людей отправили на тот свет западноевропейские современники Ивана Грозного?

В 1572 г. во время Варфоломеевской ночи во Франции перебито свыше 30.000 протестантов. В Англии за первую половину XVI века было повешено только за бродяжничество 70.000 человек. В Германии, при подавлении крестьянского восстания 1525 г. казнили более 100.000 человек. Герцог Альба уничтожил при взятии Антверпена 8.000 и в Гарлеме 20.000 человек, а всего в Нидерландах испанцы убили более 100.000. И таких примеров множество. Но символом деспотизма во всем мире сделали Грозного царя.

Миф 1. Беспричинный террор

Наверно, это самый главный аргумент против Ивана. Мол, исключительно ради забавы резал грозный царь ни в чем не повинных бояр. Хотя периодическое возникновение широко разветвленных заговоров в боярской среде не отрицает ни один уважающий себя историк, хотя бы потому, что заговоры - обычное дело при любом царском дворе. Мемуары той эпохи так и пестрят рассказами о бесчисленных интригах и изменах. Факты и документы - вещь упрямая, а они свидетельствуют, что против Грозного были составлены несколько следовавших один за другим опасных заговоров, объединявших многочисленных участников из царского окружения.

Так в 1566-1567 гг. царем были перехвачены письма от польского короля и от литовского гетмана к многим знатным подданным Иоанна. Среди них был и бывший конюший Челяднин-Федоров, чей чин делал его фактическим руководителем Боярской Думы и давал ему право решающего голоса при выборах нового государя. Вместе с ним письма из Польши получили князь Иван Куракин-Булгачов, три князя Ростовских, князь Бельский и некоторые другие бояре. Из них один Бельский не вступил с Сигизмундом в самостоятельную переписку и передал Иоанну письмо, в котором польский король предлагал князю обширные земли в Литве за измену русскому государю. Остальные адресаты Сигизмунда продолжили письменные сношения с Польшей и составили заговор, ставящий своей целью посадить на русский престол князя Владимира Старицкого. Осенью 1567 года, когда Иоанн возглавил поход против Литвы, к нему в руки попали новые свидетельства измены. Царю пришлось срочно вернуться в Москву не только для следствия по этому делу, но и для спасения собственной жизни: заговорщики предполагали с верными им воинскими отрядами окружить ставку царя, перебить опричную охрану и выдать Грозного полякам. Во главе мятежников встал Челяднин-Федоров. Сохранился отчет об этом заговоре политического агента польской короны Шлихтинга, в котором он сообщает Сигизмунду: "Много знатных лиц, приблизительно 30 человек... письменно обязались, что предали бы великого князя вместе с его опричниками в руки Вашего Королевского Величества, если бы только Ваше Королевское Величество двинулись на страну".

Состоялся суд Боярской Думы. Улики были неопровержимы: договор изменников с их подписями находился в руках у Иоанна. И бояре, и князь Владимир Старицкий, постаравшийся отмежеваться от заговора, признали мятежников виновными. Историки, основываясь на записках германского шпиона Штадена, сообщают о казни Челяднина-Федорова, Ивана Куракина-Булгачова и князей Ростовских. Их всех, якобы, жестоко пытали и казнили. Но, достоверно известно, что князь Иван Куракин, второй по важности участник заговора, остался жив и, более того, спустя 10 лет, занимал пост воеводы города Вендена. Осажденный поляками, он пьянствовал, забросив командование гарнизоном. Город был потерян для России, а князь-пьяница был за это казнен. Вроде не скажешь, что наказали ни за что.

И с многими казненными боярами случилась подобная волокита, не говоря уже о том, что нескольких бояр, наподобие братьев Воротынских, умертвили исключительно историки, а не Грозный. Исследователи-историки немало веселились, находя документы о жизни многих бояр, как ни в чем не бывало продолжавшейся и после того, как им будто бы отрубили голову или посадили на кол.

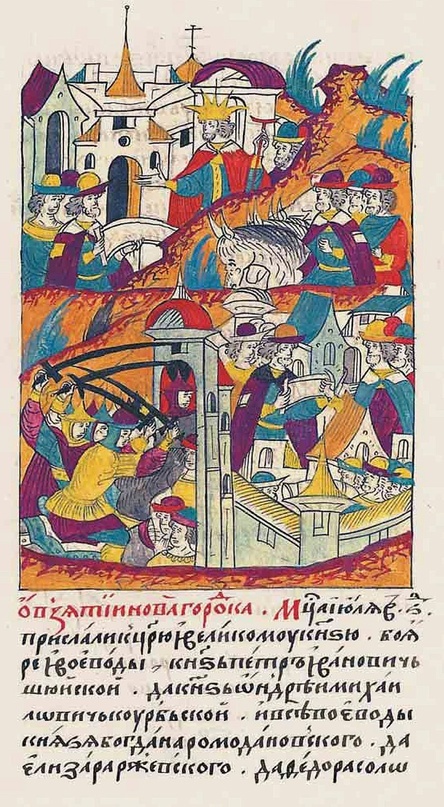

Миф 2. Разгром Новгорода

В 1563 году Иоанн узнает от служившего в Старице дьяка Савлука о "великих изменных делах" своего кузена князя Владимира Старицкого и его матери, княгини Ефросинии. Царь начал следствие и вскоре после этого в Литву бежал Андрей Курбский, близкий друг Старицкого семейства и активный участник всех его интриг. В то же время умирает родной брат Иоанна, Юрий Васильевич. Это приближает Владимира Старицкого вплотную к трону. Грозный вынужден принять ряд мер для обеспечения собственной безопасности. Царь заменяет всех ближних людей Владимира Андреевича на своих доверенных лиц, обменивает его удел на другой и лишает двоюродного брата права жить в Кремле. Иоанн составляет новое завещание, по которому Владимир Андреевич хотя и остается в опекунском совете, но уже рядовым членом, а не председателем, как раньше. Все эти меры нельзя назвать даже суровыми, они были просто адекватной реакцией на опасность. Уже в 1566 г. отходчивый царь прощает брата и жалует его новыми владениями и местом в Кремле для постройки дворца. Когда в 1567 г. Владимир вместе с Боярской Думой вынес обвинительный приговор Федорову-Челяднину и остальным своим тайным сообщникам, доверие к нему Иоанна возросло еще больше. Однако в конце лета того же года близкий Старицкому двору новгородский помещик Петр Иванович Волынский сообщает царю о новом заговоре такого масштаба, что Иоанн в страхе обратился к Елизавете Английской с просьбой о предоставлении ему, в крайнем случае, убежища на берегах Темзы. Суть заговора, вкратце, такова: подкупленный Старицким князем царский повар отравляет Иоанна ядом, а сам князь Владимир, возвращаясь в это время из похода, ведет за собой значительные воинские силы. С их помощью он уничтожает опричные отряды, свергает малолетнего наследника и захватывает престол. В этом ему помогают заговорщики в Москве, в том числе и из высших опричных кругов, боярская верхушка Новгорода и польский король. После победы участники заговора планировали поделить Россию следующим образом: князь Владимир получал трон, Польша - Псков и Новгород, а новгородская знать - вольности польских магнатов.

Было установлено участие в заговоре близких к царю московских бояр и чиновников: Вяземского, Басмановых, Фуникова и дьяка Висковатого.

В конце сентября 1569 года царь вызвал к себе Владимира Старицкого, после чего князь уходит с царского приема и умирает на другой день. Заговор был обезглавлен, но еще не уничтожен. Во главе заговора стал новгородский архиепископ Пимен. Иоанн двинулся к Новгороду. Наверное, никакое другое событие того времени не вызвало такого количества гневных выпадов против царя, как так называемый "новгородский погром". Известно, что 2 января 1570 года передовой отряд опричников выставил заставы вокруг Новгорода, а 6 или 8 января в город вошли царь и его личная охрана. Передовой отряд арестовал знатных граждан, чьи подписи стояли под договором с Сигизмундом, и некоторых монахов, виновных в ереси жидовствующих , которая служила идеологической подпиткой сепаратизма новгородской верхушки. После прибытия государя состоялся суд. Сколько было приговоренных к смерти изменников? Историк Скрынников, на основании изученных документов и личных записей царя, выводит цифру в 1505 человек. Примерно столько же, полторы тысячи имен насчитывает список, посланий Иоанном для молитвенного поминовения в Кирилло-Белозерский монастырь. Много это или мало для искоренения сепаратизма на трети территории страны? Не понимая того времени и не зная всех сопутствующих обстоятельств, на этот вопрос можно дать только какой-нибудь праздный ответ, ничего не объясняющий по существу. Но, может, все же правы те, кто сообщает о десятках тысяч "жертв царской тирании"? Ведь дыма без огня не бывает? Не зря же пишут о 5000 разоренных дворах из 6000 имевшихся в Новгороде, о 10.000 трупов, поднятых в августе 1570 года из братской могилы близ Рождественского храма? О запустении Новгородских земель к концу XVI века?

Все эти факты объяснимы и без дополнительных натяжек. В 1569-1571 гг. на Россию обрушилась чума. Особенно пострадали западные и северо-западные районы, в том числе и Новгород. От заразы погибли около 300.000 жителей России. В самой Москве в 1569 г. умирало по 600 человек в день - столько же, сколько, якобы, ежедневно казнил в Новгороде Грозный. Жертвы чумы и легли в основу мифа о "новгородском погроме".

Миф 3. "Сыноубийца"

Есть одна "жертва" Иоанна, о которой наслышаны все от мала до велика. Подробности убийства Иваном Грозным своего сына растиражированы в тысячах экземпляров художниками и писателями.

Отцом мифа о "сыноубийстве" был высокопоставленный иезуит, папский легат Антоний Поссевин. Ему принадлежит и авторство политической интриги, в результате которой католический Рим надеялся с помощью польско-литовско-шведской интервенции поставить Россию на колени и, воспользовавшись ее тяжелым положением, вынудить Иоанна подчинить Русскую Православную Церковь папскому престолу. Однако царь повел свою дипломатическую игру и сумел использовать Поссевина при заключении мира с Польшей, избежав при этом уступок в религиозном споре с Римом. Хотя историки и представляют Ям-Запольский мирный договор, как серьезное поражение России, надо сказать, что стараниями папского легата фактически Польша получила обратно только свой же собственный город Полоцк, отнятый Грозным у Сигизмунда в 1563 году. После заключения мира Иоанн даже отказался обсуждать с Поссевиным вопрос об объединении церквей - он ведь и не обещал этого. Провал католической авантюры сделал Поссевина личным врагом Иоанна. К тому же, иезуит прибыл в Москву через несколько месяцев после смерти царевича и не мог быть свидетелем происшествия.

Что касается истинных причин события, то смерть наследника престола вызвала недоуменную разноголосицу у современников и споры у историков. Версий смерти царевича было достаточно, но в каждой из них основным доказательством служили слова "быть может", "скорее всего", "вероятно" и "будто бы".

Но традиционная версия гласит так: однажды царь зашел в покои сына и увидел его беременную жену одетой не по уставу: было жарко, и она вместо трех рубах надела только одну. Царь стал бить невестку, а сын - ее защищать. Тогда Грозный и нанес сыну смертельный удар по голове. Но и в этой версии можно увидеть ряд несоответствий. "Свидетели" путаются. Одни говорит, что царевна надела лишь одно платье из трех полагающихся из-за жары. Это в ноябре-то? Тем более, что женщина в то время имела полное право находиться у себя в покоях только в одной сорочке, служившей домашним платьем. Другой автор указывает на отсутствие пояска, что, якобы, и привело в бешенство Иоанна, случайно встретившего невестку во "внутренних покоях дворца". Эта версия совершенно недостоверна хотя бы потому, что царю было бы очень сложно встретить царевну "одетой не по уставу", да еще во внутренних покоях. А по остальным дворцовым палатам даже полностью одетые дамы тогдашнего московского высшего света не расхаживали свободно. Для каждого члена царской семьи строились отдельные хоромы, соединенные с другими частями дворца довольно прохладными в зимнее время переходами. В таком отдельном тереме и проживала семья царевича. Распорядок жизни царевны Елены был таким же, как и у других знатных дам того века: после утреннего богослужения она отправлялась в свои покои и садилась за рукоделие со своими прислужницами. Знатные женщины жили взаперти. Проводя дни в своих светелках, они не смели показаться на людях и, даже сделавшись женою, не могли никуда выйти без позволения мужа, в том числе и в церковь, а за каждым их шагом следили неотступные слуги-стражи. Помещение знатной женщины находилось в глубине дома, куда вел особый вход, ключ от которого всегда лежал у мужа в кармане. На женскую половину терема не мог проникнуть никакой мужчина, хотя бы он был самым близким родственником.

Таким образом, царевна Елена находилась на женской половине отдельного терема, вход в которую всегда заперт, а ключ находится у мужа в кармане. Выйти оттуда она может только с разрешения супруга и в сопровождении многочисленных слуг и служанок, которые наверняка позаботились бы о приличной одежде. К тому же, Елена была беременна и едва ли ее оставили бы без присмотра. Выходит, что единственной возможностью для царя встретить невестку в полуодетом виде означало выломать запертую дверь в девичью и разогнать боярышень и сенных девушек. Но такого факта история в полной приключениями жизни Иоанна не зафиксировала.

Но если не было убийства, то от чего умер царевич? Царевич Иван умер от болезни, чему сохранились некоторые документальные подтверждения. Жак Маржерет писал: "Ходит слух, что старшего (сына) он (царь) убил своей собственной рукой, что произошло иначе, так как, хотя он и ударил его концом жезла... и он был ранен ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на богомолье". На примере этой фразы мы можем видеть, как ложная версия, популярная среди иностранцев с "легкой" руки Поссевина, переплетается с правдой о смерти царевича от болезни во время поездки на богомолье. К тому же, продолжительность болезни состовляла 10 дней, с 9 по 19 ноября 1581 года. Но что это была за болезнь?

В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля были вскрыты четыре гробницы: Иоанна Грозного, царевича Ивана, царя Феодора Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского. При исследовании останков была проверена версия об отравлении Грозного. Ученые обнаружили, что содержание мышьяка, наиболее популярного во все времена яда, примерно одинаково во всех четырех скелетах и не превышает нормы. Но в костях царя Иоанна и царевича Ивана Ивановича было обнаружено наличие ртути, намного превышающее допустимую норму.

Насколько случайно такое совпадение? К сожалению, о болезни царевича известно только то, что она длилась 10 дней. Место смерти наследника - Александрова слобода, расположенная к северу от Москвы. Можно предположить, что, почувствовав себя плохо, царевич выехал в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы там принять перед смертью монашеский постриг. Понятно, что если он решился отправиться в такой далекий путь, то не лежал без сознания с травмой черепа. В противном случае, царевича постригли бы на месте. Но в дороге наступило ухудшение состояния больного и, доехав до Александровской слободы, наследник окончательно слег и вскоре скончался от "горячки".

Миф 4. "Иван-многоженец"

Практически все историки и литераторы, писавшие о Грозном, не могут обойти стороной тему его супружеской жизни. И тут на сцену выступают пресловутые семь жен Ивана Грозного, созданные больным воображением западных мемуаристов, начитавшихся сказок о Синей Бороде, а также помнивших о реальных, трагически заканчивавшихся судьбах нескольких жен английского короля Генриха VIII. Иеремия Горсей, много лет проживший в России, не постеснялся записать в царские жены "Наталью Булгакову, дочь князя Федора Булгакова, главного воеводы, человека, пользовавшегося большим доверием и опытного на войне... вскоре этот вельможа был обезглавлен, а дочь его через год пострижена в монахини". Однако такой дамы вообще в природе не существовало. Это же самое можно повторить и по отношению к некоторым другим "женам" Иоанна. В своем "Путешествии по святым местам русским" А. Н. Муравьев указывает точное число Иоанновых жен. Описывая Вознесенский монастырь - место последнего упокоения Великих княгинь и русских цариц, он говорит: "Рядом с матерью Грозного четыре его супруги...". Конечно, четыре супруги это тоже немало. Но, во-первых, не семеро. А, во-вторых, третья супруга царя, Марфа Собакина, тяжело заболела еще невестой и умерла через неделю после венца, так и не став царской женой. Для установления этого факта была созвана специальная комиссия, и на основании ее выводов царь получил впоследствии разрешение на четвертый брак. По православному обычаю разрешалось жениться не более трех раз.

Миф 5. "Разгром немецкой слободы"

В 1580 году царь провел еще одну акцию, положившую конец благополучию немецкой слободы. Это тоже используется для очередной пропагандистской атаки на Грозного. Померанский историк пастор Одерборн описывает это события в мрачных и кровавых тонах: царь, оба его сына, опричники, все в черных одеждах, в полночь ворвались в мирно спящую слободу, убивали невинных жителей, насиловали женщин, отрезали языки, вырывали ногти, протыкали людей добела раскаленными копьями, жгли, топили и грабили. Однако, историк Валишевский считает, что данные лютеранского пастора абсолютно недостоверны. Тут надо добавить, что Одерборн писал свой пасквиль в Германии, очевидцем событий не был и испытывал к Иоанну ярко выраженную неприязнь за то, что царь не захотел поддержать протестантов в их борьбе с католическим Римом.

Совсем по-иному описывает это событие француз Жак Маржерет, много лет проживший в России: "Ливонцы, которые были взяты в плен и выведены в Москву, исповедующие лютеранскую веру, получив два храма внутри города Москвы, отправляли там публично службу; но в конце концов, из-за их гордости и тщеславия сказанные храмы... были разрушены и все их дома были разорены. И, хотя зимой они были изгнаны нагими, в чем мать родила, они не могли винить в этом никого кроме себя, ибо... они вели себя столь высокомерно, их манеры были столь надменны, а их одежды - столь роскошны, что их всех можно было принять за принцев и принцесс... Основной барыш им давало право продавать водку, мед и иные напитки, на чем они наживают не 10%, а сотню, что покажется невероятным, однако же это правда". Подобные же данные приводит и немецкий купец из города Любека, не просто очевидец, но и участник событий. Он сообщает, что хотя было приказано только конфисковать имущество, исполнители все же применяли плеть, так что досталось и ему. Однако, как и Маржерет, купец не говорит ни об убийствах, ни об изнасилованиях, ни о пытках. Но в чем же вина ливонцев, лишившихся в одночасье своих имений и барышей?

Немец Генрих Штаден, не питающий любви к России, сообщает, что русским запрещено торговать водкой, и этот промысел считается у них большим позором, тогда как иностранцам царь позволяет держать во дворе своего дома кабак и торговать спиртным, так как "иноземные солдаты - поляки, немцы, литовцы... по природе своей любят пьянствовать". Эту фразу можно дополнить словами иезуита и члена папского посольства Паоло Компани: "Закон запрещает продавать водку публично в харчевнях, так как это способствовало бы распространению пьянства". Таким образом, становится ясно, что ливонские переселенцы, получив право изготовлять и продавать водку своим соотечественникам, злоупотребили своими привилегиями и "стали развращать в своих кабаках русских".

Как бы ни возмущались платные агитаторы Стефана Батория и их современные адепты, факт остается фактом: ливонцы нарушили московское законодательство и понесли полагающееся по закону наказание. Михалон Литвин писал, что "в Московии нет нигде шинков, и если у какого-нибудь домохозяина найдут хоть каплю вина, то весь его дом разоряется, имение конфискуется, прислуга и соседи, живущие на той же улице, наказываются, а сам хозяин навсегда сажается в тюрьму... Так как московитяне воздерживаются от пьянства, то города их изобилуют прилежными в разных родах мастерами, которые, посылая нам деревянные чаши... седла, копья, украшения и различное оружие, грабят у нас золото".

Конечно, царь встревожился, когда узнал, что в немецкой слободе спаивают его подданных. Но никаких беззаконий не было, наказание соответствовало закону, основные положения которого приводятся у Михалона Литвина: дома преступников разорили; имущество конфисковали; прислуга и соседи были наказаны плетьми; и даже было оказано снисхождение - ливонцев не заключили пожизненно в тюрьму, как полагалось по закону, а только выселили за город и разрешили построить там дома и церковь.

Как видно из выше приведенных фактов, фигура Ивана Грозного была изрядно демонизирована, хотя, конечно, во время правления Грозного были темные страницы, но ничего такого, что выходило за рамки политической культуры и нравов того времени, за царем найти трудно.

Причем за явно искаженным образом Грозного многие исследователи не замечают положительных сторон правления Ивана Васильевича. А ведь их тоже немало.

При вступлении на престол Иоанн унаследовал 2,8 млн. кв. км, а в результате его правления территория государства увеличилась почти вдвое - до 5,4 млн. кв. км - чуть больше, чем вся остальная Европа. За то же время население выросло на 30-50% и составило 10-12 млн. человек. В 1547 году Грозный венчался на царство и принял титул царя, равнозначный императорскому. Такое положение дел было узаконено Вселенским Патриархом и другими иерархами Восточной Церкви, видевшими в Иоанне единственного защитника Православной веры. При Иване окончательно были уничтожены остатки феодальной раздробленности, а без этого не известно, пережила бы Россия смутное время или нет. Именно при Иоанне IV были проведены церковные Соборы 1547, 1549, 1551, 1553 и 1562 годов, заложившие основы церковного строительства Руси.

По велению Ивана Грозного было возведено свыше 40 каменных церквей, украшенных золотыми куполами. Царь основал 60 монастырей, подарив им купола и украшения, а также пожертвовав им денежные вклады.

Иоанн IV, под именем Парфения Юродивого, написал Канон и молитву архангелу Михаилу, назвав его именно Грозным Ангелом. Канон подчеркивает священный страх, исходящий от архангела, здесь он описан, как "грозный и смертоносный". Царь Иоанн писал еще и стихиры, о которых очень высоко отзываются знатоки нашей древней письменности.

Автор Andrey

https://www.tampereclub.ru/218-ivan-groznyy-mify-i-pravda.ht...

(с.) сайт www.tampereclub.ru