Библия в египетских письменах

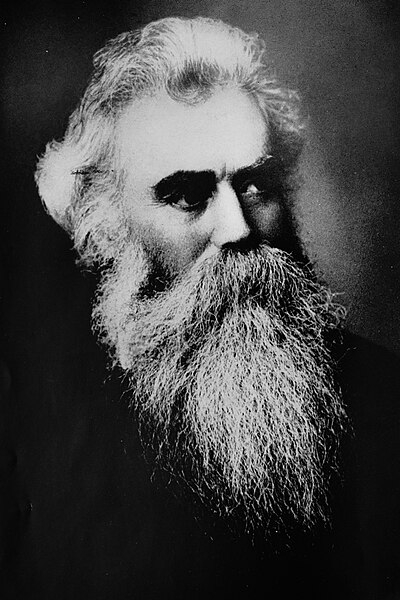

Поиски журналиста и египтолога Чарльза Эдвина Уилбура

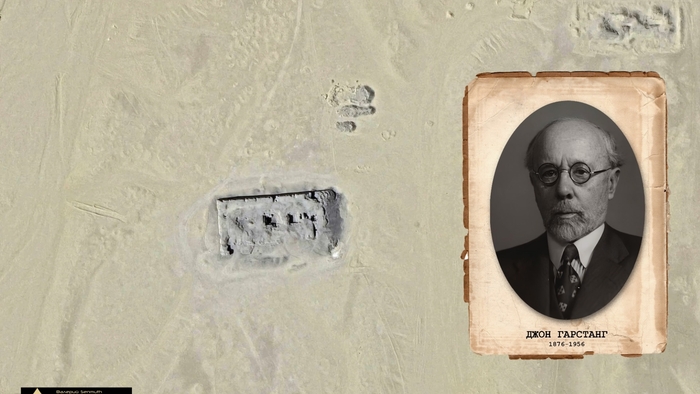

Журналист и египтолог Чарльз Эдвин Уилбур десять лет под ряд проводил каждую зиму в Египте. Он находился всегда на борту дахабии — это типичное нильское пассажирское судно с двумя парусами, которое учёный превратил в свою библиотеку и рабочий кабинет. В 1889 году Уилбур посетил Асуан и остров Сехель. На этом острове египтолог сделал величайшие открытия. Одно из них подарило миру легендарные Элефантинские папирусы. Другое было ещё более захватывающим. Истинное его значение, подтвердившее историю из Библии, учёным удалось разгадать лишь сегодня.

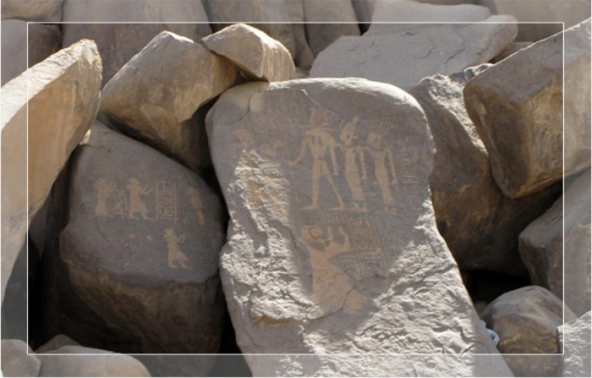

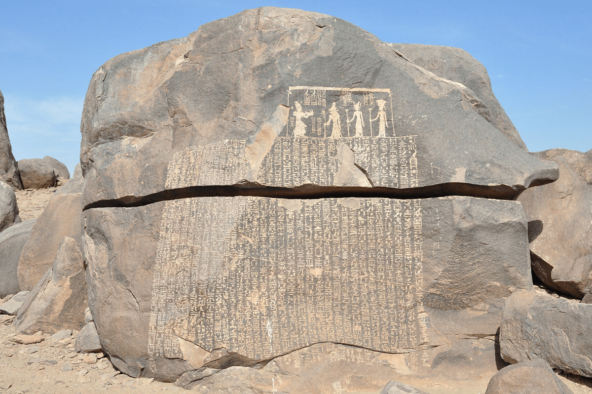

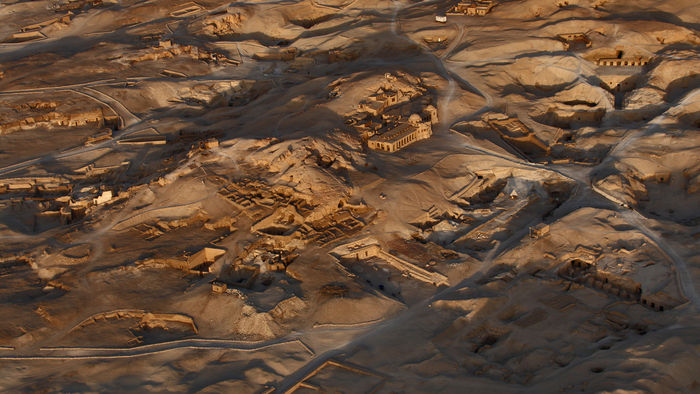

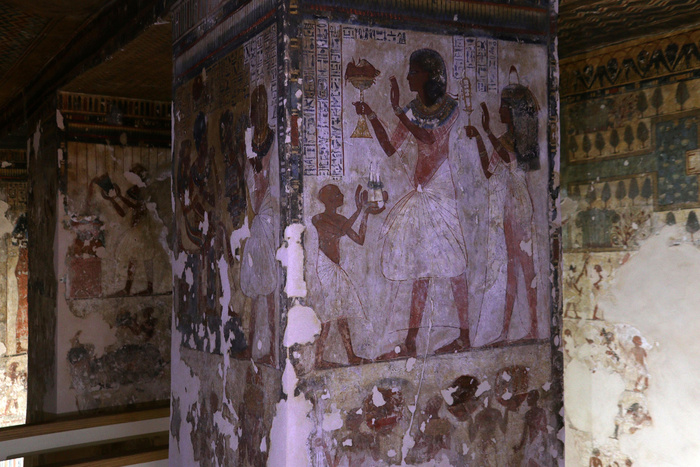

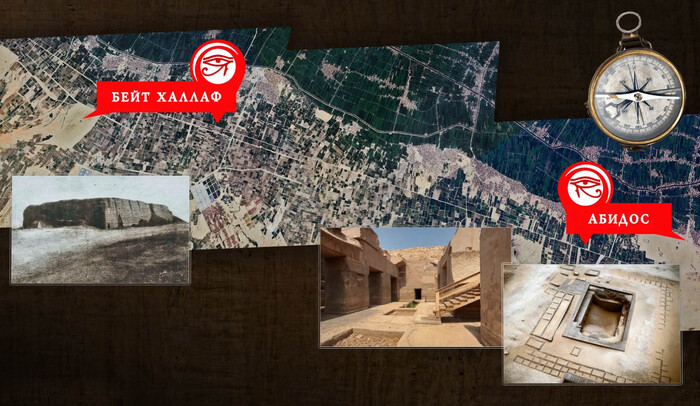

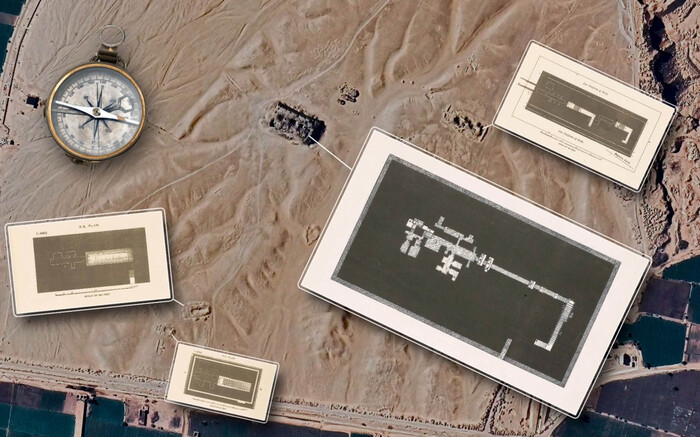

В этой же экспедиции Уилбур исследовал остров Сехель. Там есть огромное количество археологических памятников и храм египетской богини воды и водопадов Нила Анукет. В древние времена на острове был огромный гранитный карьер, который египтяне в разные времена активно использовали для потребностей строительства. На камнях учёные находили множество различных надписей, которые в разные периоды оставили рабочие и путешественники. Именно Уилбуру посчастливилось обнаружить среди них самую любопытную и важную. Это были надписи, повествующие о драматических исторических событиях, развернувшихся в Египте во 2 веке до нашей эры.Надписи повествуют о семилетнем периоде засухи и голода, которые произошли во время правления этого фараона третьей династии. Текст гласит, что засуха началась на восемнадцатом году его правления. Естественно, урожай был невероятно скудным. Фараон поручил своему советнику Имхотепу решить этот вопрос.

Записи в исторических текстах приводят такую речь фараона: «Я скорбел на моём великом престоле и опечалились все, находящиеся во дворце. У меня было тяжело на сердце, так как Нил не приходил вовремя целых семь лет. Зерна было мало, семена сухие, всего, что можно было есть, было в скудном количестве… Я расспросил Имхотепа: «В каком месте берёт начало Нил? Какой бог там покоится, чтобы поддержать меня?» Он ответил: «Посреди воды есть город, Нил окружает его. Имя ему Элефантина. Там Хнум».Фараон приказал восстановить храм Хнума и снова делать ему регулярные подношения. Кроме того, указом он дарует ему территорию между Асуаном и Такомпсо и часть всего импорта из Нубии. Учёных сбивает с толку то, что Стела Голода не датируется правлением Джосера или даже кого-либо из его непосредственных преемников. Исследователи считают, что она была сделана во время правления Птолемеев, греческих правителей Египта после Александра Македонского, между 332 и 31 годами до нашей эры. То есть более чем через 2300 лет после описываемых в нём событий.

Тут следует отметить, что повествование по этой причине иногда не считают соответствующим Библии. Поэтому нелишне напомнить о том, что события Книги Книг нельзя считать точной хронологической летописью, учитывая то, как по крупицам собирались её тексты.Слово Божие — это не сухой исторический текст, это книга для спасения для человечества. Этот источник духовной мудрости, но также она содержит исторические сведения, которые помогают глубже проникнуть во времена существования древних цивилизаций. Исследователями доказано, что те места в Библии, где говорится об Египте, написаны людьми, хорошо осведомлёнными о жизни там. Их сведения постоянно подтверждаются. Поэтому Библия была и остаётся настольной книгой исследователей древнего Египта.

Священники долгое время считали надпись подделкой. Сегодня одни египтологи считают факты, которые он рассказывает, правдой, другие считают их вымыслом. В любом случае стела важна, поскольку на ней упоминается фараон под его именем Гора, Неджерихет, что позволяет исследователям связать те памятники, на которых написано только это имя, с Джосером.Правдоподобие истории придаёт ещё и то, что такое явление как голод было в Египте весьма редким. По этой причине такой уникальный исторический факт не мог не найти отражения в исторических записях той эпохи. В Библии эта ситуация описана очень подробно.

Ученые

В Библии есть несколько текстов, которые, как считают ученые, имеют связь с древнеегипетскими источниками.

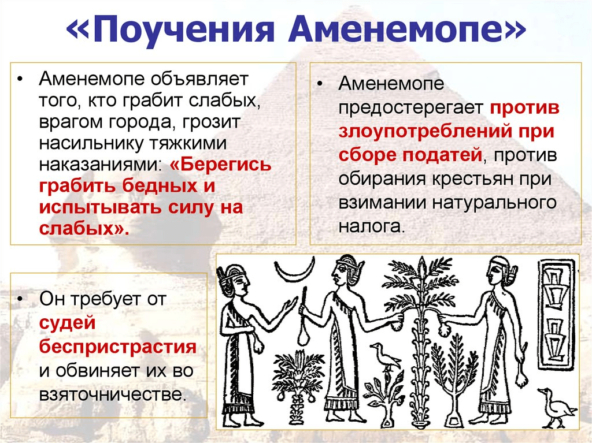

Основные примеры — это сходства между «Поучением Аменемопе» и «Книгой Притчей» в Ветхом Завете, а также между Гимном Атону и Псалмом 103.

«Поучение Аменемопе» 9/14-19, 10/4: «Не тщись найти выгоду, чтобы обеспечить свои потребности. Если ты приобрел богатства грабежом, они не проведут и ночи с тобой; на рассвете они уже вне дома твоего, их место можно узреть, но их уже нет… они сделали себе крылья, как гуси, и улетели к небу».

Притчи Соломона 23, 4-5: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устреми твои глаза на него — и его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу».

«Поучение Аменемопе» 11/13, 11/17: «Не братайся со вспыльчивым, не приближайся к нему для разговора… пусть он не завлечет тебя и не набросит петли на тебя…».

Притчи Соломона 22, 24-25: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою».

«Поучение Аменемопе» 3/9—16: «Преклони ухо, внимай сказанному, обратись, чтобы истолковать это, полезно закрепить это в твоей голове, но вредно тому, кто пренебрегает этим».

Притчи Соломона 22, 17—18: «Преклони ухо твое и слушай слова мудрые, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих».

«Ты заходишь на западном небосклоне — и земля во мраке, наподобие умершего. Спят они в помещениях, и головы их покрыты, и не видит один глаз другого, и похищено все имущество их, которое у них под головой, без ведома их. Каждый лев выходит из своего логова. Все пресмыкающиеся жалят их во мраке, когда приходит ночь и земля в молчании, [ибо] создатель их зашел на небосклоне своем».

Псалом 103.20-21: «Ты простираешь тьму, и бывает ночь; во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у бога пищу себе».

Гимн Атону: «Суда плывут на север и на юг равным образом, пути все открыты, когда ты сияешь. Рыбы в реке резвятся перед ликом твоим, [ибо] лучи твои [проникают] в глубь моря».

В псалме 103.25 говорится: «Это море великое и пространное; там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли…»

Гимн Атону: «Как многочисленно то, что ты делаешь и что скрыто перед миром, бог единственный, подобного которому нет, ты один сотворил землю по желанию сердца твоего».

В псалме 103.24 читаем: «Как многочисленны дела твои, Господи! Все сделал ты премудро: земля полна произведений твоих».

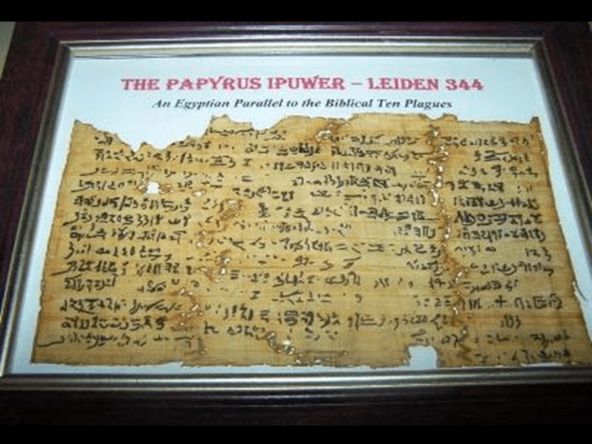

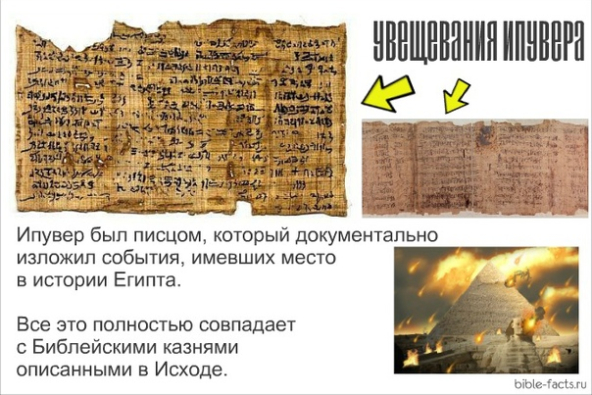

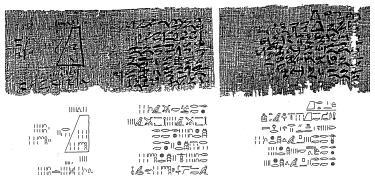

Ипувер Папирус

Есть одна запись, называемая «Папирус Ипувера», которая описывает довольно хаотическую сцену в Египте. Документ, который, по оценкам, был написан в 19-й династии, относится к проблемам, которые в некоторой степени отражают эпидемии, которые Бог послал египтянам.

Действительно, [сердца] жестоки, язвы по всей стране, кровь повсюду, смерти не хватает, и мумия говорит даже до того, как кто-то приближается к ней.…Действительно, многие мертвые похоронены в реке; поток – гроб, и место бальзамирования стало потоком.…Действительно, река – это кровь, но люди пьют ее. Люди уклоняются от людей и жаждут воды.…Действительно, золото и лазурит, серебро и бирюза, сердолик и аметист, ибет-камень и [. , .] нанизаны на шею служанок.

На первый взгляд, некоторые из папирусов Ипувера, по-видимому, представляют собой возможное описание эпидемий, а упоминания о слугах, внезапно обладающих огромными богатствами, похоже, соответствуют Исходу 12: 35-36:

35 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд.36 Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян.(Исх.12:35,36)

Сохранившийся до наших дней документ из самых больших утверждений о реке из крови, смысл заключается в том, что строка с надписью «река – кровь» является убедительным доказательством того, что Моисей ударил по Нилу и превратил его в кровь.

Папирус отмечает, однако, что египтяне все еще пили из воды. Исход 7:20-21, напротив, утверждает, что египтяне не могли пить воду.

20 И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял [Аарон] жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь,21 и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской.(Исх.7:20,21)

О влиянии египетских текстов на Библию

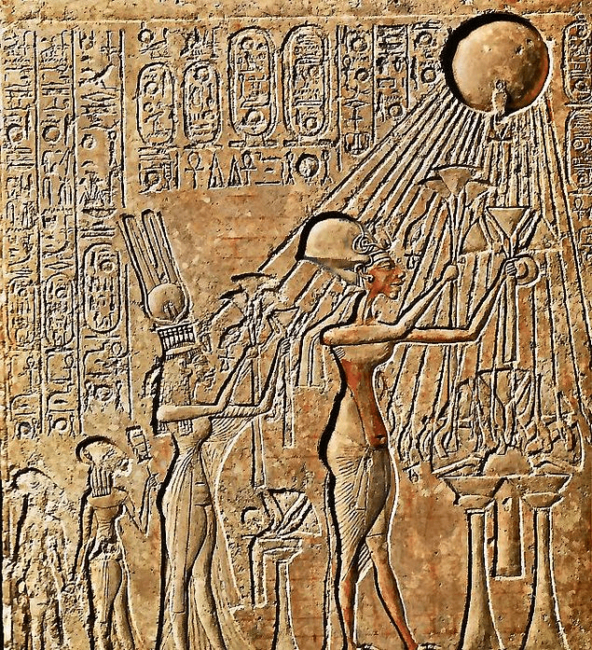

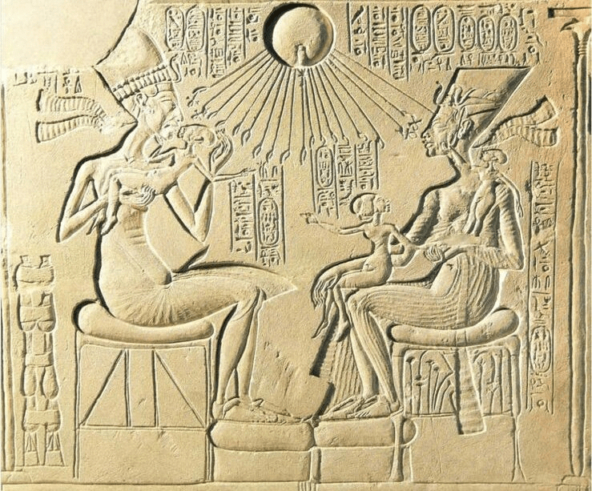

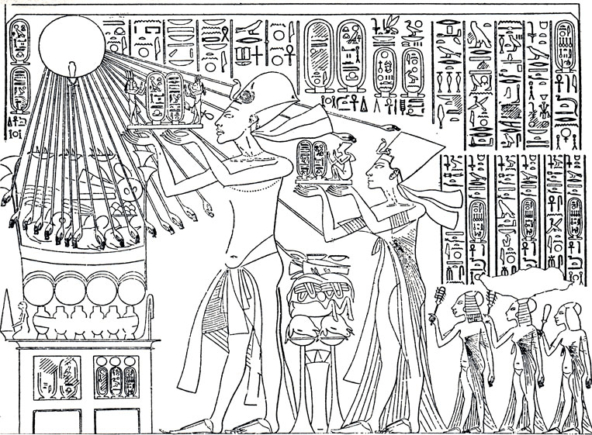

Внимание ученых неоднократно привлекало очевидное сходство между гимном богу Атону, составленному и написанному во время фараона-еретика Эхнатона (XIV в. до н. э.), и 103-м псалмом.

"Ты заходишь на западном небосклоне - и земля во мраке, наподобие умершего. Спят они в помещениях, и головы их покрыты, и не видит один глаз другого, и похищено все имущество их, которое у них под головой, без ведома их. Каждый лев выходит из своего логова. Все пресмыкающиеся жалят их во мраке, когда приходит ночь и земля в молчании, [ибо] создатель их зашел на небосклоне своем". С этим местом гимна богу Атону следует сравнить псалом 103 (20-21): "Ты простираешь тьму, и бывает ночь; во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у бога пищу себе".

А вот и другая параллель. Гимн Атону: "Суда плывут на север и на юг равным образом, пути все открыты, когда ты сияешь. Рыбы в реке резвятся перед ликом твоим, [ибо] лучи твои [проникают] в глубь моря". В том же псалме 103(25) говорится: "Это море великое и пространное; там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли..." И далее. Гимн Атону: "Как многочисленно то, что ты делаешь и что скрыто перед миром, бог единственный, подобного которому нет, ты один сотворил землю по желанию сердца твоего". В псалме 103(24) читаем: "Как многочисленны дела твои, господи! Все сделал ты премудро: земля полна произведений твоих".

Псалом 103 не является, как разобранное выше место книги Притчей Соломоновых, переложением с египетского, однако связь его с гимном Атону налицо. Библейский автор, иудей-монотеист, подчеркивает в этом псалме, что бог, которому он молится, - единственный и что для него, автора, неприемлемы и непонятны египетские гимны, адресованные различным богам.

В гимне же Атону, единственному богу, воспетому фараоном-еретиком, можно было и кое-что позаимствовать. Фактически Атон не был единственным, в глазах современников Эхнатона, но в гимне он фигурирует как единственное божество, как демиург, один сотворивший все сущее.

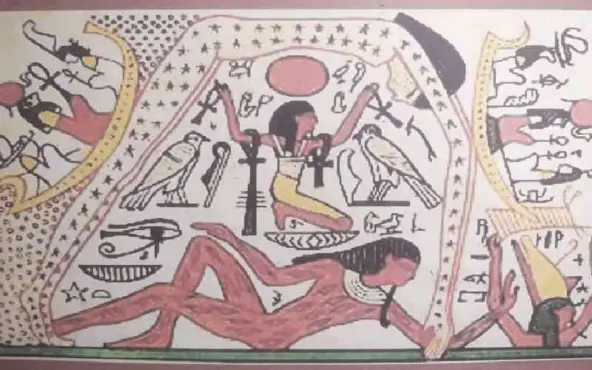

В Библии нашли отражение и египетские воззрения на загробную жизнь, в частности представления о психостасии. Библейские книги неоднократно упоминают о взвешивании как о методе (книга Иова, 31, 6; книга Притчей Соломоновых, 16, 2: "Господь взвешивает души", 21, 2: "Господь взвешивает сердца").

Наконец, следует отметить, что иудеи, жившие в Египте, вовсе не гнушались погребальных обрядов египтян, о чем прямо говорится в Библии. Изложение истории Иосифа в книге Бытия заканчивается описанием его смерти: "И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египет" (50, 26). Таким образом, одно из положительных лиц библейской истории, Иосиф, был погребен в Египте и по египетскому обычаю. Сто десять лет, по представлениям египтян, идеальная продолжительность человеческой жизни.

О влиянии египетских текстов на Библию в чисто литературном плане можно было бы сказать еще очень много - здесь приведены факты в основном в религиозном аспекте.

Остановимся на библейской космогонии и на влиянии на нее египетских представлений о происхождении мира.

В 1932 г. английский ассиролог Сейс опубликовал очень интересную заметку, в которой тонко подметил общие моменты между библейской космогонией и одним из вариантов египетской. Как отмечает Сейс, эту заметку его побудила написать капитальная монография К. Зете. В последних параграфах своего исследования К. Зете отмечает сходство египетского Амона с иудейским Яхве и вполне обоснованно доказывает, что авторы Библии не копировали Яхве с египетского Амона, а воспользовались последним как образцом для создания образа иудейского бога Яхве. Эта мысль К. Зете очень плодотворна, к ней мы еще вернемся. Сейчас наша задача состоит в углублении и подкреплении выводов Сейса. Последний вполне правильно указал, и в этом его большая заслуга, что один из основных аспектов бога Амона, в представлении египтян, - вездесущий воздух и ветер, животворящее начало природы. На этой основе развилось представление о нем как о духе. Примерно половина монографии К. Зете посвящена религиозной системе, сложившейся в египетском городе Гермополе. Согласно этой системе, до сотворения мира существовало нечто, символизируемое четырьмя парами извечных божеств: Нун и Наунет, олицетворявшие первобытный океан; Хух и Хаухет - воплощение бесконечности; Кук и Каукет - воплощение мрака; Амон и Амаунет - воплощение воздуха и ветра. Эти четыре пары божеств создали свет и землю (первым куском суши был именно тот, на котором основан Гермополь). Систематизировав приведенные и разобранные К. Зете египетские тексты, Сейс составил схему гермопольской космогонии:

1) водная бездна, водный хаос; 2) витающий над ней дух; 3) сотворение света; 4) появление из бездны "первозданной суши".

На основании библейского текста Сейс составил аналогичную схему библейской космогонии:

1) водная бездна, водный хаос; 2) витающий над ней дух; 3) сотворение света; 4) появление из бездны суши.

Сейс вполне резонно отмечает, что тождество словесных моделей космогонии двух народов не может быть случайным. Далее Сейс подчеркивает, что религиозная реформа Эхнатона в конце XVIII династии успешно, хотя и временно, утвердила монотеистический культ Атона в стране, и культы других богов были либо преданы забвению, либо оттеснены. Гимн богу Атону, как известно, одно из лучших произведений египетской литературы, а 103-й псалом Библии, несомненно, эхо этого гимна. Таковы основные наблюдения и выводы английского ученого. Их можно и необходимо подкрепить интересными фактами.

Поразительное тождество моделей библейской и гермопольской космогонии бесспорно; не меньшее, если не большее, значение для освещения интересующей нас проблемы имеет сопоставление методов сотворения мира в библейской и в египетских космогониях (в Египте, как известно, было несколько космогоний). В соответствующем разделе книги было подчеркнуто, что в ряде египетских космогоний орудием божества в процессе сотворения мира является божественное слово демиурга. В разработанном виде эту идею содержит хорошо известный египтологам "Памятник мемфисской теологии", сохранившийся в тексте времен XXV династии (VIII в. до н.э.), но восходящий к оригиналу времен Древнего царства. Таким образом, идея божественного слова как творческого орудия демиурга была не случайной, не преходящей, она глубоко коренилась в религиозном сознании древних египтян. Текст "Памятника мемфисской теологии" очень интересен. Он повествует о том, как демиург Пта "задумывает в сердце своем" (египтяне считали сердце "седалищем мысли") акт творения, а потом "изрекает слова" (wd nidw), которые претворяют мысль в реальность, в бытие. Следует подчеркнуть, что эта концепция мироздания поднимает один из принципов магии - творческую силу слова - до уровня богословской системы. Вера в творческую силу слова демиурга не является специфической чертой только мемфисской космогонии - она встречается и в других египетских космогониях, о чем говорилось выше. В папирусе Бремнер-Ринд сказано: "Воссуществовали все существования после того, как я (бог Ра. - М. К.) воссуществовал, и многие существа вышли из моих уст" (26, 22).

Сопоставим под этим углом зрения египетские космогонии с библейской.

"И сказал бог: да будет свет, и стал свет" (Бытие, 1, 3), "И сказал бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды" (Бытие, 1, 6). Дальнейший процесс мироздания происходит аналогично. Появлению на земле растений предшествуют слова: "И сказал бог" (Бытие, 1, 11), точно так же как и появлению светила на небе (Бытие, 1, 14). О светилах сказано: "Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью" (Бытие, 1, 16), т. е., по существу, выражена та же мысль, что и в египетской "Книге Коровы", где Ра повелевает заменить его на небе ночью богу луны Тоту. Библейский бог создает силой слова пресмыкающихся, рыб, птиц (Бытие, 1, 20-22), повелевает, чтобы существовали звери земные (Бытие, 1, 24-25).

Из приведенных данных объективный наблюдатель может сделать лишь один вывод: египетский демиург (в данном случае бог Пта) и библейский творец мира Яхве создали мир одним и тем же методом и с помощью одного орудия - божественного слова. Сходство это, бесспорно, не случайно.

Следует обратить внимание еще на одну очень интересную деталь. "И сказал бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды" (Бытие, 1,6). Здесь мы сталкиваемся с чисто египетским представлением о структуре мира: небо - это вода, по которому плавают на ладьях светила, и земля отделяет его от первобытного океана Нуна.

В заключение отметим еще один момент, подтверждающий влияние египетских воззрений на Библию: во Второзаконии (32, 11-12), в книге Исхода (19, 4), в ряде псалмов (14, 8; 57, 2; 61, 5-6; 63, 8; 91, 4), в книге Руфь (2, 12) говорится о "крыльях" бога Яхве. "Здесь отчетливо выступает представление о Яхве как о птице с гигантскими крыльями", как о воплощении небесного божества. Аналогичное представление о египетском боге неба Хоре хорошо известно египтологам.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!