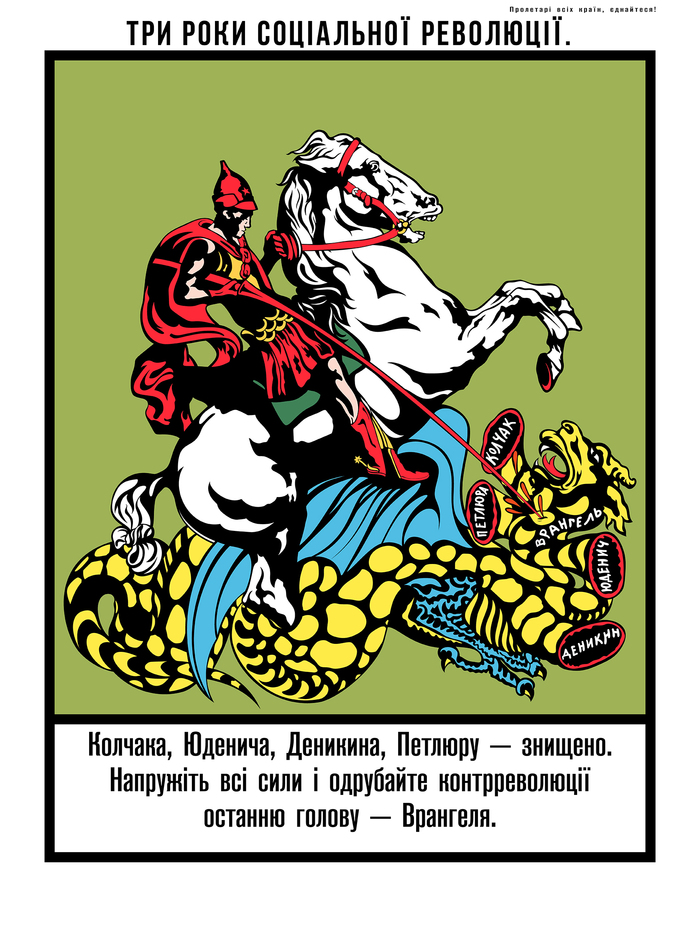

Черный фрайхерр Врангель про черного фрайхерра Фон Унгерна

Продолжаем тему интересных мемуарных кроссоверов. Сегодня у нас в студии своеобразный версус между двумя представителями величайших остзейских родов.

Подъесаул барон Унгерн-Штернберг, или подъесаул «барон», как звали его казаки, был тип интересный.

Такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни. Обыкновенно, потерпев крушение, они переводились в пограничную стражу или забрасывались судьбою в какие-либо полки на Дальневосточную окраину или Закавказье, где обстановка давала удовлетворение их беспокойной натуре.

Из прекрасной дворянской семьи лифляндских помещиков, барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе. Его мать, овдовев, молодой вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном. С детства мечтая о войне, путешествиях и приключениях, барон Унгерн с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольноопределяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненный и награжденный солдатским Георгием, он возвращается в Россию и, устроенный родственниками в военное училище, с превеликим трудом кончает таковое.

Стремясь к приключениям и избегая обстановки мирной строевой службы, барон Унгерн из училища выходит в Амурский казачий полк, расположенный в Приамурье, но там остается недолго. Необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю, Унгерн затевает ссору с одним из сослуживцев и ударяет его. Оскорбленный шашкой ранит Унгерна в голову. След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и несомненно периодами отражаясь на его психике. Вследствие ссоры оба офицера вынуждены были оставить полк.

Возвращаясь в Россию, Унгерн решает путь от Владивостока до Харбина проделать верхом. Он оставляет полк, верхом в сопровождении охотничьей собаки и с охотничьим ружьем за плечами. Живя охотой и продажей убитой дичи, Унгерн около года проводит в дебрях и степях Приамурья и Маньчжурии и, наконец, прибывает в Харбин. Возгоревшаяся Монголо-Китайская война застает его там. Унгерн не может оставаться безучастным зрителем. Он предлагает свои услуги монголам и, предводительствуя монгольской конницей, сражается за независимость Монголии. С началом Русско-Германской войны Унгерн поступает в Нерчинский полк и с места проявляет чудеса храбрости. Четыре раза раненный в течение одного года, он получает орден Св. Георгия, Георгиевское оружие и ко второму году войны представлен уже к чину есаула.

Среднего роста, блондин, с длинными, опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он живет войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против воинского воспитания – это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу, среди казаков сотни, ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик.

В нем были какие-то странные противоречия: несомненный, оригинальный и острый ум и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость и рядом с этим безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта.

Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и с прекращением смуты он также неизбежно должен был исчезнуть.

Продолжение поста «О евреях»1

разговор между сидящими в окопе солдатами во время Первой мировой войны, [...]

-- Попался бы мне в руки Вильгельм, -- сказал один солдат, -- я бы его, подлеца, не в плен бы взял, а убил бы.

-- А я, -- сказал казак с Дона. -- Нет, я бы его не убил, я бы его хорошенько нагайкой попотчевал бы. Ну, а что бы ты, Мойша, с ним сделал?

-- Я? Что бы я с ним сделал? Да ничего бы я с ним не сделал. Я бы ему еврейский паспорт дал. Пусть живет с ним на здоровье.

О евреях1

Но твой отец, — сказал я, — он, наверно, дает тебе деньги на еду?

— О да, — ответил Ицек. — Отец мне помогает. Каждый день он дает мне 20 копеек.

— Это хорошо! — сказал я. — На эти деньги можно жить.

— Очень трудно, — ответил мальчик. — Покупателей здесь нет. Иногда в день и 5 копеек не заработаешь. На эти деньги и хлеба не всегда купишь. Хлеб сейчас дорогой, 3 копейки за фунт.

— Подожди, ведь отец дает тебе 20 копеек каждый день.

— Да, но эти деньги я должен вернуть ему вечером.

В Москве из-за резкого потепления стал чаще плавать белый медведь

Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, это нормальная ситуация: из-за увеличения светового дня и плюсовых температур животные начинают готовиться к приходу весны. Белые медведи, тюлени и северные морские котики прекрасно чувствовали себя в эту холодную зиму, однако при температуре около нуля они становятся еще и очень активными.

Медведь Врангель всегда чаще купается в конце февраля — начале марта: по словам сотрудников зоопарка, это его индивидуальная особенность, так как в природе белые медведи плавают при любой температуре.

В Приморском крае спасли мужчину, на которого напала медведица

Житель Приморья пострадал от нападения медведя в лесном массиве в распадине озера в районе между поселком Врангель и бухтой Шепалово. Поселок Врангель находится у крупного города Находки. Шепалово – популярное место отдыха туристов, там расположена база отдыха.

21 февраля группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда в составе 5 человек личного состава и 1 единицы техники оказала помощь полиции и охотнадзору в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя в лесном массиве в районе между поселком Врангель и бухтой Шепалово. Спасатели оперативно добрались до места нахождения мужчины, оказали доврачебную помощь и доставили пострадавшего к машине скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. Полицейские проведут беседы с охотниками и местными жителями о том, что на опасный участок побережья и близлежащую местность пока выходить нельзя. Медведица там родила медвежонка, и напала на человека, защищая детеныша.

Житель Находки 1987 года рождения остался в живых не просто после встречи с медведем, а в прямом смысле побывав в лапах зверя.

21 февраля мужчина гулял в лесу, примерно в 2 километрах от бухты Шепалова, где расположена база отдыха. Увидев медведя, бросился к железной вышке, отчасти она спасла ему жизнь. Схватился за металлические прутья, стал бешено взбираться, но медведь ухватил Илью за ногу. Что есть сил мужчина рванулся из лап хищника, не останавливаясь поднимался по прутьям, пока не забрался на самый верх вышки.

Там и нашла его поисково-спасательная группа, в составе которой в лес выдвинулись 4 спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального отряда МЧС России, 3 сотрудников Госохотнадзора, 2 полицейских, отец и брат пострадавшего. Илья рассказал, что зверь ушел, пока не возвращался.

Спасатели оказали мужчине первую помощь, сняли жгут, которым он – молодец – перетянул ногу, чтобы остановить кровь, наложили давящую повязку на рваную рану.

С помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с вышки вниз. На всё это ушло минут 30-40.

Тем временем сотрудники полиции и охотнадзора внимательно смотрели по сторонам – зверь мог вернуться в любую минуту, нужно было быть начеку. Обошлось.

Спасатели уложили Илью на носилки и понесли. Шли более 2 км. по пересеченной местности (лес, склон, овраги, лёд), наблюдали за состоянием пострадавшего. К 18.10 вышли к бухте Шепалова, где передали Илью ожидавшей бригаде «скорой помощи». Мужчину доставили в одну из больниц города Находка.

«Хорошо, что связь с пострадавшим была, сотовый телефон заряженный и в зоне доступа. Мы объяснили, как включить геолокацию в телефоне, это позволило определить его местонахождение. Ориентируясь по карте и координатам, мы нашли Илью. Надеемся, он скоро поправится», - отметил Виталий Шаньгин, спасатель Находкинского ПСО МЧС России.

Также рядом нашли детеныша гималайского медведя возрастом до одного месяца.

По предварительной информации, пострадавший во время прогулки случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в неглубоком бетонном колодце, расположенном неподалеку от створного знака. Медведица атаковала человека, травмировала ему голень и убежала. По словам прибывших на место сотрудников госохотнадзора, орудий охоты, боеприпасов при пострадавшем не обнаружено.

«Обычно гималайские медведи устраивают берлоги в дуплах больших деревьев, но изредка и в таких местах, как в этом случае. Если бы это была обычная берлога, можно было бы попробовать оставить там медвежонка, и установить наблюдение, чтобы удостовериться, что его мать вернулась. Но в сложившихся обстоятельствах малыша пришлось сразу изъять из среды обитания, иначе бы он просто замерз. К тому же, как показывает практика, в подобных случаях медведицы редко возвращаются к берлоге», – рассказала заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

В настоящее время медвежонок находится в центре реабилитации диких животных межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» в селе Алексеевка. Вместе с ним в центре проходят реабилитацию еще два гималайских медвежонка. Как только животные подрастут, их выпустят в дикую природу.

Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 5.4 - Кавалергарды):

Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 5.3 - Кавалергарды):

На второй год пребывания в полку я уже считаюсь хорошим строевиком, и хозяин офицерской артели штаб-ротмистр Александровский приглашает меня к себе помощником в учебную команду — унтер-офицерскую школу, куда он, к великому его смущению, назначен заведующим.

Разочарованный в своих надеждах научиться чему-либо в эскадроне, я с радостью принимаю это предложение. Но вскоре я узнаю, что и здесь всем военным образованием ведает унтер-офицер Кангер, а мне поручены лишь грамотность, арифметика и винтовка.

— Не мешайся,— говорит мне Джек Александровский,— Кангер знает все лучше нас с тобой.

Главным занятием в учебной команде была, конечно, верховая езда, производившаяся ежедневно в большом манеже. В середине стоит раздушенный, жирненький Джек с бородкой Генриха IV. Всем своим видом он напоминает элегантного французского буржуа. Обычно добродушный и корректный, в манеже он обращается в зверя, кричит и неистово щелкает бичом, хотя ничего в езде не понимает. Пар валит клубами от несущихся коней: люди на полном карьере должны соскакивать и вскакивать в седло. Они не робеют, и на земле остаются только вольноопределяющиеся, очутившиеся впервые в седле.

Я предлагаю Александровскому позволить мне заняться с вольноопределяющимися отдельно в те часы, когда учебная команда находится на устных занятиях. Он соглашается.

Мои новые ученики считают ниже своего достоинства и полученного ими высшего образования подчиняться безусому корнету, которого они к тому же встречают в петербургских салонах. Они не могут примириться с тем, что я обращаюсь с ними, как с другими солдатами. Более выправленными и дисциплинированными оказываются бывшие воспитанники Александровского лицея, сохранявшего с давних времен обычаи полувоенного заведения, но зато бывшие студенты университета — князь Куракин, ставший после революции священником в одной из парижских церквей, и граф Игнатьев, мой двоюродный брат,— принимают военную муштру за смешную и обидную обязанность, с которой надо мириться, чтобы попасть в кавалергардский офицерский клуб.

Отдыхаю душой только на занятиях в классе, где пахнет конским и человеческим потом и где каждое мое слово принимается как откровение старательными учениками, из которых сорок процентов окончили только сельские школы, а сорок процентов — совсем безграмотные и попали в учебную команду, как отличные строевики.

По вечерам я превращаюсь в сельского учителя, исправляя диктовки и арифметические задачи.

На третий год получаю, наконец, самостоятельный и ответственный пост заведующего новобранцами своего эскадрона. Их сорок три человека, и я для них с декабря по апрель являюсь высшим и единственным авторитетом. Среди них много украинцев, несколько уроженцев Дона и Северного Кавказа, чувствующих себя с первого же дня на коне как дома, сметливые ярославцы, два весельчака москвича, угрюмый петербургский рабочий и несколько латышей, попадавших всегда в наш полк из-за роста и белокурых волос. Латыши, самые исправные солдаты,— плохие ездоки, но люди с сильной волей, обращались в лютых врагов солдат, как только они получали унтер-офицерские галуны.

Я гордился своими новобранцами. Мне казалось, что, зная их всех поименно, проводя с ними на занятиях круглый день, с шести часов утра до пяти-шести часов вечера, покупая им на свой счет новые белые бескозырки вместо грязных казенных, жалуя, опять же на свой счет, шпоры лучшим ездокам, читая их письма из деревни, заботясь об их здоровье, отпуская бесконечные чарки водки для поощрения за хорошую езду, я выполнял не только мои обязанности по службе, но и являлся для них «отцом-командиром».

Позже я понял, что близким для них человеком был только полуграмотный унтер-офицер Гаврилов, мой помощник, а я был барином, исполнявшим по отношению к солдатам почти обязательные традиции нашего помещичьего полка.

В страстную субботу читаю в приказе по полку: «Завтра по случаю пасхальной заутрени в залах Зимнего дворца от эскадрона Ея Величества назначается почетный караул в составе тридцати нижних чинов, при унтер-офицере и трубаче под командой корнета гр. Игнатьева. Форма одежды парадная: в белых мундирах, в супервестах, в касках с орлами, в лосинах, ботфортах и перчатках с крагами».

Величественные и ярко освещенные залы дворца постепенно наполняются придворными в раззолоченных мундирах, сенаторами в красных мундирах с расшитой золотом грудью, высшими чиновниками в черных мундирах, генералами и офицерами гвардии. Все рассматривают с любопытством наш караул, стоящий в середине большого Николаевского зала.

Ничто не напоминает о том, что поводом для этого собрания явился религиозный праздник. Все пышно и церемонно, как всегда.

Стук палочки церемониймейстера и гробовая тишина, среди которой раздается только моя команда: «Палаши вон! Слушай на караул!»

Царь идет под руку с царицей и, взглянув на караул, холодно произносит:

— Христос воскресе, кавалергарды!

— Воистину воскресе, ваше императорское величество! — по разделениям отвечают кавалергарды, вкладывая в эти слова не больше чувства, чем в обычные, предусмотренные уставом, ответы начальству.

И снова гробовая тишина.

На следующий день веду опять свой караул во дворец для христосования с царем. Там уже собраны по традиции все караулы, несшие службу в пасхальную ночь.

Я хорошо не знаю, в чем будет состоять церемония.

Царь подходит ко мне и христосуется, как со старым знакомым. Императрица подает мне руку, целую ее и получаю фарфоровое яйцо, которое боюсь уронить, так как руки заняты и палашом, и каской, и крагами.

Но мой сосед, унтер-офицер красавец Муравьев, не смущается и проделывает точно ту же церемонию. И правофланговый, латыш Михельсон, и украинец Яценко — все следуют его примеру, и все оказываются настоящими придворными кавалерами.

Изумляюсь, но при выходе из зала Муравьев мне объясняет, что вахмистр Николай Павлович весь великий пост «репертили и давали целовать ручку».

Вахмистр - на погонах как старший сержант

Офицеры:

Мой последний лагерный сбор в полку закончился для меня сюрпризом. За два дня до окончания больших осенних маневров, начавшихся в Финляндии и закончившихся, как полагается, поближе к Военному полю Красного Села, нас, «отступающих под напором превосходных сил противника», завели на бивак в какой-то очень зловонный огород на самой окраине Выборгской стороны, в двух километрах от собственных казарм. Здесь была назначена дневка. Все ворчали, и я в том числе. Неожиданно ко мне подъехал полковой адъютант Скоропадский и объявил, что я и Волконский назначены ассистентами при штандарте на открытие памятника Александру II в Москве и что я должен немедленно выехать в Москву, чтобы устроить помещение для сводного гвардейского кавалерийского полка.

Я не имел понятия, что это за памятник, но, приехав в Москву, узнал, что на заборе, окружавшем место постройки, какие-то досужие московские остряки вывели углем надпись:

Бездарного строителя

Безумный выбран план:

Царя-освободителя

Поставить в кегельбан.

Действительно, памятник был бездарный, небольшую фигуру Александра окружали колонны, напоминавшие своим видом кегли.

Кроме московского гарнизона, узкого служебного мира и, конечно, полиции, никто в первопрестольной этим торжеством не интересовался.

Сводный гвардейский полк, назначенный на торжества, состоял из первых взводов всех двенадцати кавалерийских полков.

Так как точного расписания воинского поезда я добиться не мог, то, соединившись с комендантом Николаевского вокзала по телефону, мы со Скоропадским решили облачиться в строевую форму с вечера и коротать ночь у Яра. То был еще старый деревянный Яр, гордившийся не только своим хором цыган, но и так называемым «пушкинским» кабинетом.

Ночь прошла тоскливо. Скоропадский терпеть не мог цыган и навевал, как всегда, своим рассеянным видом и бесцельно устремленным куда-то взором истинную скуку.

На рассвете мы встретили эшелон, и я повел свой взвод по ужасающим московским булыгам к Покровским казармам, где размещался Самогитский гренадерский полк. Немедленно по прибытии Скоропадский объявил, что я — как представитель 1-го полка — должен первым вступить на дежурство по сводному полку.

Ровно в полдень, в час обеда в русской армии, ко мне в офицерское собрание пришел наш взводный и таинственно доложил, что люди отказались есть обед, настолько он плох, и что Николай Павлович «беспокоятся и прислали спросить меня, как быть».

Войдя в помещение полка, я прежде всего увидел своих вскочивших с кроватей кавалергардов. Перед ними стояли чашки с нетронутым обедом. Попробовав из первой попавшейся чашки, я убедился, что суп — это безвкусная жиденькая бурда, а каша нестерпимо пропахла дымом. Люди молчали. Рядом, за колоннами арки, так же молча вытянувшись, стояли великаны-брюнеты, все как один с бородками,— конногвардейцы. Дальше были гатчинские кирасиры — брюнеты с тонкими усиками, рядом с ними — грубоватые и светлые блондины, царскосельские кирасиры. И у гвардейских казаков, чубатых бородачей, до еды никто не дотронулся. Старшина их первой сотни, украшенный Георгием и медалями еще за турецкую войну, с достоинством мне заявил, что «пища казакам не пригожа». Та же примерно картина повторилась и во взводах второй гвардейской дивизии. У черномазых конногренадер, белобрысых драгун и варшавских гродненских гусар в их малиновых чикчирах, а также и лейб-гусар, и улан никто обеда есть не стал.

Я обходил сводный полк, стоявший в угрюмом молчании, и невольно залюбовался этими людьми. Никогда русская гвардия не представлялась мне такой красивой, как при этом обходе. Самые физически сильные и красивые представители народов необъятной России были собраны здесь, в казармах Самогитского полка.

Никакого начальства, разумеется, в полку в этот час уже не было, и выход из положения для меня был один: если казенного пайка не хватает, а люди голодны, то надо их кормить из собственного кармана. На счастье, в бумажнике оказался 100-рублевый билет, припасенный для дорогой московской жизни, и не больше как через полчаса люди моего взвода уже несли для всего полка мешки с колбасой и ветчиной.

Вернувшись в собрание, я надеялся сам поесть, но никто мне этого не предлагал, и большой обеденный стол был даже не накрыт. Дежурный по Самогитскому полку, седеющий капитан, и его юркий помощник, краснощекий подпоручик, тоже как будто ничего не ели. Прождав весь день, я к вечеру все же решился спросить по секрету одного их двух вестовых — совершенно забитых на вид самогитцев, нельзя ли что-нибудь получить в буфете, и притом иметь право заплатить за это? К немалому моему удивлению и радости, солдатик просиял, вероятно, от возможности услужить и, ответив: «Так тошно, обязательно заплатить», исчез. Уплетая через несколько минут глазунью, я ругал себя за свою глупую гвардейскую деликатность, помешавшую мне считать офицерское собрание доступным не только для своих, но и для чужих офицеров: я не мог себе представить, чтобы меня как гостя не угощали.

Угощение, впрочем, состоялось, только много позже. Перед вечером стали собираться офицеры Самогитского полка, которые, не то с подобострастием, не то с чувством отчужденности, рассматривали мою гвардейскую форму, которую они видели впервые. Я чувствовал, что их поражали моя почтительность к старшим в чине и простое, товарищеское отношение со своими сверстниками. Дежурный капитан все старался удержать своего помощника от беседы со мной и считал только себя достойным, на правах равного по должности, быть с гвардейцем в корректных служебных отношениях.

Одновременно с офицерами приехал их командир полка — высокого роста, статный шатен, с подстриженной бородкой, с иголочки одетый. В нем без труда можно было узнать бывшего гвардейца. Когда я рапортовал ему, он пожал мне руку, почти как старому знакомому. Затем он присел к столу, а офицеры, стоя навытяжку, ловили каждое его слово.

— Завтра его императорское высочество, великий князь, главнокомандующий, произведет репетицию высочайшего парада. Вам, господа, надлежит быть в мундирах первого срока и уж, разумеется, не в нитяных перчатках, как ваши,— при этом он указал на побагровевшего от стыда дежурного капитана,— а в чистейших замшевых.

После минуты смущенного молчания один из командиров батальонов, подполковник с обрюзгшим бесцветным лицом, голосом, в котором чувствовался страх, попросил разрешения быть в мундирах второго срока, так как все офицеры сделали себе новые мундиры для высочайшего парада и светло-желтые воротники могут за один раз выцвести на солнце.

— Тогда надо иметь не один, а два новых мундира,— ответил тоном, не допускающим возражений, командир полка.

О перчатках уже никто не смел заикаться, хотя я чувствовал, что их у офицеров, конечно, не было.

Дав закончить командиру полка разговор в непривычном для меня жестком тоне, я, горя желанием чем-нибудь отомстить этому гвардейскому хаму за несчастных офицеров, попросил разрешения доложить об инциденте с обедом. По показанию кашеваров и командира довольствовавшего нас батальона, обед был испорчен из-за спешки, вызванной отсутствием своевременного распоряжения от полковой канцелярии. Это я особенно подчеркнул. Меня немедленно и уже в более смелом тоне поддержал один из капитанов с круглым брюшком, а командир полка стал подобострастно передо мной извиняться и просить все вызванные этим дополнительные расходы отнести за его счет. После этого он скрылся.

Меня окружили офицеры и, услышав, что я искренно возмущен командиром, стали наперебой рассказывать подробности их горькой судьбы под властью этого недавно к ним назначенного бывшего гвардейца.

— Неужели,— спрашивали они меня,— у вас в Петербурге все такие бессердечные?

Тут же образовалась компания, предложившая выпить за мое здоровье.

— У вас, конечно, пьют только шампанское?

— Нет,— говорю,— больше всего я люблю водку.

— Что вы, что вы! У нас ведь есть даже красное вино.

Пришлось согласиться на вино, но когда бутылка была открыта, то офицеры, попробовав, потребовали льда, до того было трудно выпить этот сладкий квас в натуральном виде.

Электричества не было. Горел небольшой бронзовый канделябр, слабо освещавший высокие каменные своды собрания. Глубина пустынной залы и соседний аванзал оставались во мраке. Мрачно было и у меня на душе.

Компания рассказывала мне до рассвета про житье-бытье московского гарнизона, о том, как было трудно, особенно женатым, прожить на офицерское жалованье, в 90 рублей в месяц подпоручику и в 120 — капитану. Да к тому же из этих денег шли вычеты на букеты великой княгине и обязательные обеды, а мундир с дорогим гренадерским шитьем обходился не менее 100рублей.

Комнату дешевле чем за 20 рублей в месяц в Москве найти трудно.

Вот холостые и спят в собрании, на письменных столах, там в глубине: диванов-то, кроме одного для дежурного, у нас и нет.

Мне тем тяжелее было слушать все эти откровения, что жизнь офицеров первых гвардейских полков не имела с этим ничего общего.

Выходя в полк, мы все прекрасно знали, что жалованья никогда не увидим: оно пойдет целиком на букеты императрице и полковым дамам, на венки бывшим кавалергардским офицерам, на подарки и жетоны уходящим из полка, на сверхсрочных трубачей, на постройку церкви, на юбилей полка и связанное с ним роскошное издание полковой истории и т. п. Жалованья не будет хватать даже на оплату прощальных обедов, приемы других полков, где французское шампанское будет не только выпито, но и разойдется по карманам буфетчиков и полковых поставщиков. На оплату счетов по офицерской артели требовалось не менее 100 рублей в месяц, а в лагерное время, когда попойки являлись неотъемлемой частью всякого смотра, и этих денег хватать не могло. Для всего остального денег из жалованья уже не оставалось. А расходы были велики. Например, кресло в первом ряду театра стоило чуть ли не 10 рублей. Сидеть дальше 7-го ряда офицерам нашего полка запрещалось.

Умение выпить десяток стопок шампанского в офицерской артели было обязательным для кавалергарда. Таков был и негласный экзамен для молодых — надо было пить стопки залпом до дна и оставаться в полном порядке.

Для многих это было истинным мучением. Особенно тяжело приходилось некоторым молодым в первые месяцы службы, когда старшие постепенно переходили с ними на «ты»: в каждом таком случае требовалось пить на брудершафт. Некоторые из старших, люди более добродушные, сразу пили с молодыми на «ты», а другие выдерживали рок, и в этом случае продолжительность срока служила критерием того, насколько молодой корнет внушает к себе симпатию. На одном празднике меня подозвал к себе старейший из бывших командиров полка генерал-адъютант граф Мусин-Пушкин и предложил выпить с ним на брудершафт. Однако после традиционного троекратного поцелуя он внушительно мне сказал:

— Теперь я могу тебе говорить «ты», но ты все-таки продолжай мне говорить: «ваше сиятельство».

Все праздники походили один на другой: после богатейшей закуски с водкой всех сортов и изысканного обеда или ужина стол ставился поперек зала и покрывался серебряными жбанами с шампанским и вазами с фруктами и сластями.

Сначала в зал входил хор трубачей, славившийся на всю столицу прекрасным исполнением даже серьезной музыки.

Русские военные капельмейстеры в русской гвардии были редкостью, и в нашем полку эту должность уже многие годы занимал «херр Гюбнер», носивший форму военного чиновника, но, конечно, не приглашавшийся к «барскому столу».

Веселье не клеилось. Тогда вызывали полковых песенников и начиналось собственно «гуляние». Если песенники затягивают песню «Я вечор, моя милая, я в гостях был у тебя», то все офицеры нашего эскадрона встают, так как это эскадронная песня, и выпивают стопку шампанского. «Ты слышишь, товарищ, тревогу трубят»,— заводят песенники, и тот же ритуал проделывают офицеры 3-го эскадрона, и так дальше.

В интервалах между песнями поют бесконечные «чарочки» — всем по старшинству, начиная с командира полка, причем каждый должен выйти на середину зала, вытянуться, как по команде «Смирно!», с низким поклоном взять с подноса стакан шампанского, затем обернуться к песенникам и, сказав: «Ваше здоровье, братцы», осушить стакан до дна. В эту минуту солдаты его подхватывают и поднимают на руках, он должен стоять прямо и выпить наверху еще один стакан вина. Иногда поднимают по нескольку офицеров сразу, и тогда начинаются длинные речи, прославляющие заслуги того или другого эскадрона, того или другого офицера. А песенники должны держать «господ» на руках до команды «На ноги!».

Бывало, весной уже светает — несколько офицеров сидят в бильярдной, куда доносятся звуки все той же «чарочки», остальные продолжают пить в столовой. Однообразие, скука гнетут, многим хочется идти спать, но до ухода командира полка никто не имеет права покинуть офицерской артели. Так на всех праздниках — полковом, каждого из четырех эскадронов, нестроевой команды, на каждом мальчишнике, на каждом приеме офицеров других полков — круглый год и каждый год, а для некоторых, быть может, и всю жизнь...

Никто не задумывается над тем, что эти «гуляния» шли вразрез с воинским уставом, каравшим нижних чинов за пьянство, и с военным законом, строже каравшим за преступление, совершенное в пьяном виде. Сломать эту традицию никто не смел или же не хотел. К тому же общие попойки были едва ли не главным связующим звеном в офицерской среде, а некоторые из полковых офицеров даже с солдатами знакомились благодаря вызову песенников и с удивлением замечали среди них то новых унтер-офицеров, то неоперившихся новобранцев.

Лучшим песенником был запевала нашего эскадрона, лихой унтер-офицер Пурышев. Его за душу бравший баритон вызывал общие похвалы, ему подносили офицеры полные бокалы шампанского, и он пил и пил все больше, до дня, когда я прочел в приказе по полку о его разжаловании в рядовые за пьянство. Шесть месяцев спустя он был переведен в разряд штрафованных, а еще тремя месяцами позже — наказан розгами за «неисправимо дурное поведение».

Так был погублен нами талантливый человек.

Должен оговорить, что полк наш считался среди других полков скромным, а главное — «не пьющим», не то что лейб-гусары, где большинство офицеров разорялось в один-два года, или конная гвардия, в которой круглый год шли знаменитые «четверговые обеды» — уйти «живым» с такого обеда было нелегко.

Зато на этих обедах устраивались крупные дела, раздавались губернаторские посты и даже казенные заводские жеребцы. Полк этот поставил из своей среды все царское окружение, как то: министра двора — барона Фредерикса, гофмаршала — графа Бенкендорфа, князей Долгоруковых, Оболенских и даже директора императорских театров Теляковского. Большинство великих князей предпочитало служить или числиться в конной гвардии. Бывали периоды, когда засилье прибалтийских баронов в этом полку доходило до того, что, по рассказам моего отца, они попросту выживали из него чисто русских дворян.

На одном из первых царских парадов, в котором я участвовал, ко мне подъехал конногвардеец Сережа Долгорукий, будущий флигель-адъютант, и серьезно спросил, почему наш полк недостаточно громко кричал «ура» при объезде фронта царем? «Недостаточно «репертили»,— шутя ответил я, хотя из намека Сережи понял, что они, конногвардейцы, считали себя более верноподданными.

Долгорукий Сергей Александрович -15.05.1872-11.11.1933

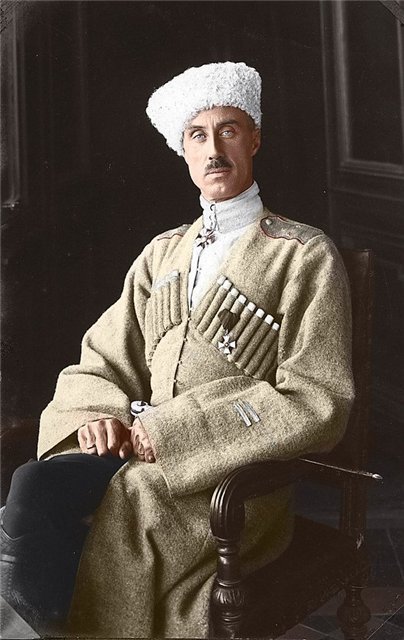

Русская контрреволюция, испробовав вождей из флота и армии, остановила свой выбор в конце концов на типичном представителе той же конной гвардии — бароне Врангеле.

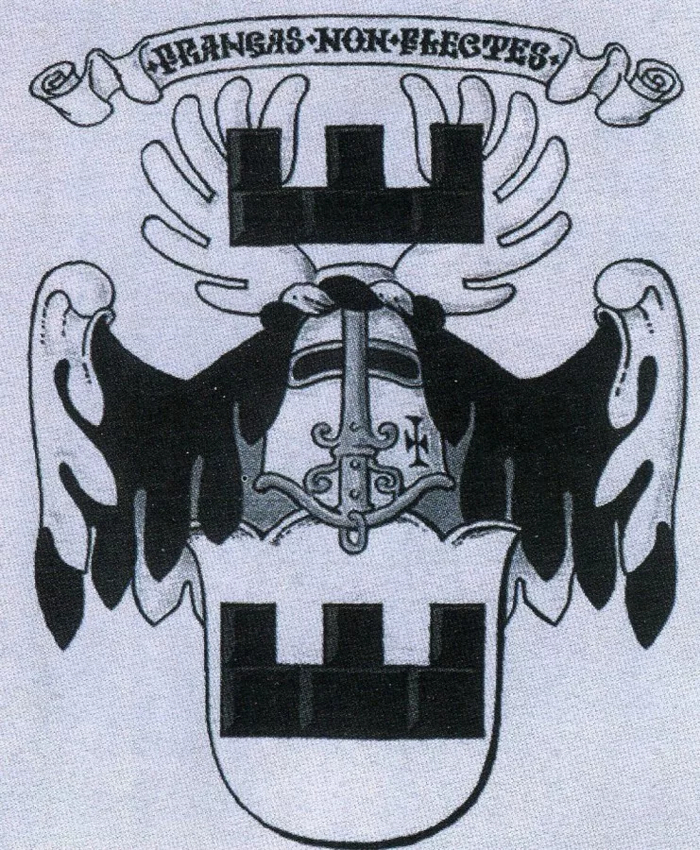

Барон Врангель Пётр Николаевич (15.08.1878 г. Новоалександровск, Ковенская губерния, Российская империя — 25.04. 1928 г., Брюссель, Бельгия)

«Черный барон» имел и смолоду ту же внешность, которая знакома теперь каждому по плакатам и карикатурам. Я встречал его в юности на великосветских балах, где он выделялся не только своим ростом, но и тужуркой студента горного института; он был, кажется, единственным студентом технического института, принятым в высшем обществе.

Потом я встретил его уже лихим эстандарт-юнкером конной гвардии, когда он в компании с моим младшим братом — гусаром, держал офицерский экзамен и просил меня, окончившего в то время Академию генерального штаба, помочь на полевых поездках. Врангель за несколько месяцев военной службы преобразился в высокомерного гвардейца. Мне же в то время гвардейская служба уже так осточертела, что я посоветовал этому молодому инженеру бросить полк и ехать на работу в знакомую мне с детства Восточную Сибирь. Как это ни странно, но доводы мои подействовали, и Врангель отправился делать карьеру в Иркутск.

Следующая наша встреча была совсем неожиданной — на платформе железнодорожной станции Чита, когда я проезжал там, отправляясь на японскую войну.

— Не мог же я не вернуться в такую минуту на военную службу,— сказал мне, как бы оправдываясь, Врангель и лихо заломил большую черную папаху забайкальского казака.

Тогда он показался мне искренним, но на театре войны я скоро должен был разочароваться в этом ловком, блестящем юноше. Он то и дело разыскивал меня где-нибудь, чтобы посоветоваться — какой орден стоит променять на лишний чин: ему хотелось нагнать два потерянных для военной службы года; куда устроиться, чтобы выделиться или чем-нибудь отличиться.

А по окончании войны, в Петербурге, он опять заехал ко мне, чтобы спросить моего совета, как бы одновременно и пройти курс Академии генерального штаба, и попасть в офицеры конной гвардии, и как «оседлать» в этом полку товарищей, большинство которых он в душе считал ничтожествами. Больше мы не виделись. Но в 1920 году из Крыма в Париж приехал ко мне посланец Врангеля, просившего поверить его «чисто демократической крестьянской и земельной реформе».

Нарвавшись на хороший отпор, сей посланец ограничился просьбой дать ему хотя бы мою визитную карточку с надписью: «Здравствуй, Пипер», как мы звали в свое время Врангеля. Это было уже смешно. «Ну и слабы же вы,— ответил я,— если даже моя карточка вам нужна».

Ответ на пост «А ведь у них тоже есть чувства»1

Из мемуаров Николая Егоровича Врангеля (отец "того самого" Врангеля).

«Крестьяне не рабы, а только прикрепленные к земле. Большие (взрослые, прим.ТС), как и мы, знали, что это не так, но только не хотели этого знать. Один из наших соседей был граф Визанур; отец его или дед, точно не знаю, был индус или афганец, точно тоже не знаю, прибыл во главе какого-то посольства во время Екатерины в Петербург, где он и умер; сын его был отдан в кадетский корпус, затем наделен поместьями и возведен Павлом в русское графское достоинство. Этого нашего соседа я часто встречал у других помещиков; у нас он не бывал, так как пользовался дурною славою, и отец знать его не хотел. Это был уже немолодой человек, уродливый, но очень любезный и прекрасно воспитанный, всегда одетый в синий фрак с золотыми пуговицами и белоснежные панталоны. После его смерти отец хотел купить его имение, которое было назначено в продажу, и мы поехали его осмотреть. Большого барского дома в нем не было, а только несколько очень красивых маленьких домов, все в разных стилях. Помню турецкую мечеть и какую-то, не то индийскую, не то китайскую, пагоду. Кругом дивный сад с канавами, прудами, переполненный цветниками и статуями. Только когда мы там были, статуй уже не было, остались одни их подставки. В этих домах, как я узнал потом, жили жены и дочери его крепостных, взятые им насильно в любовницы, одетые в подходящие к стилю дома костюмы, где китайками, где турчанками. Он тоже, то в костюме мандарина, то — паши, обитал то в одном доме, то в другом. Бывший управляющий графа объяснил нам и причину отсутствия самых статуй. Они работали в полях. Статуями прежде служили голые живые люди, мужчины и женщины, покрашенные в белую краску. Они, когда граф гулял в саду, часами должны были стоять в своих позах, и горе той или тому, кто пошевелится.

Смерть графа была столь же фантастична, как он сам был фантаст. Однажды он проходил мимо Венеры и Геркулеса, обе статуи соскочили со своих пьедесталов, Венера бросила ему соль в глаза, а Геркулес своею дубиною раскроил ему череп. Обеих статуй судили и приговорили к кнуту. Венера от казни умерла, Геркулес ее выдержал и был сослан в каторгу."

"Я помню, как однажды в большой зале сестры поочередно читали вслух «Хижину дяди Тома»— книгу, которой все тогда (Роман «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) был опубликован в 1852 г. и быстро получил известность не только в США, но и в Европе; на русский язык был переведен в 1855 г., прим.ТС) увлекались. Слушателями были тетя Ехида и гувернантка; Зайка (младшая сестра Н.Е. Врангеля - Даша, прим.ТС) и я тоже слушали, но прячась в углу.Большие возмущались рабовладельцами, которые продают и покупают людей, как скотину, плакали над участью бедного Тома, удивлялись, как люди с нежным сердцем могут жить в этой бессердечной Америке.

— У нас тоже продают и покупают людей, — фистулой сказала Зайка.

— Что за глупости ты болтаешь? Откуда ты это взяла? — сердито спросила сестра.

— Продают, — упорно повторила Зайка.

— И бьют, — поддержал я Зайку.

— Перестань болтать вздор. Где ты видел, чтобы кого-нибудь били? Разве тебя когда-нибудь били?

— Нашего конюха Ивана высекли, а вчера отец…

— Как ты смеешь так говорить о своем отце, сморчок! — сказала тетя.

Видя, что я вызвал гнев тетушки, Зайка храбро бросилась мне на помощь:

— А разве папа не купил Калину?

— Это совсем другое дело. Папа его купил потому, что офицер был беден и ему были нужны деньги.

— Это неважно. Важно, что человека продали и купили, как и в Америке.

— Это ничего общего с Америкой не имеет, — сказала тетя.

— Имеет, имеет, — сказал я.

— Негров привезли издалека, их насильно оторвали от их любимой родины, а наши мужички русские, как и мы, — сказала старшая сестра.

— Моя дорогая, ты совершенно напрасно пытаешься объяснить этим бесстыдным детям то, что ясно, как божий день, — сказала тетя.

— Не отлынивайте, — сказал я. — А почему конюха высекли?

— Он заслужил. Но его наказали не из жестокости, как бедного Тома.

— А почему отец…

— Что?! Да как ты смеешь осуждать отца! — крикнула Ехида и встала. — И тебя за это нужно высечь. Я сейчас пойду к отцу…

— Оставьте, тетя, — сказала Вера, — а вы — марш в детскую в угол.

Так мы и не узнали конца истории бедного Тома, которого нам так было жалко. Зато мы были наказаны за правду."