Можно нарушать любые законы <...> если только в результате достигается главная цель: в читателе вспыхивает готовность к сопереживанию, — и чем сильнее эта готовность, тем большие нарушения и разрушения позволяется совершать автору.

Борис Стругацкий. Комментарии к пройденному

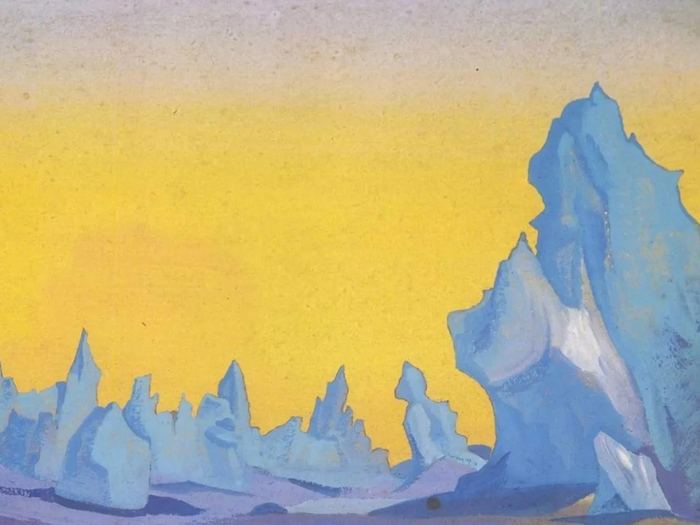

Николай Рерих. Град обреченный. 1914 год

«Град обреченный» стоит особняком в творчестве братьев Стругацких. То есть начиналось всё традиционно: работая над очередной книгой, авторы параллельно обсуждали возможные сюжеты будущих произведений, и 15 марта 1967 года в рабочем дневнике появилась короткая запись, обведенная рамочкой: «Новый Апокалипсис». Сейчас, восстанавливая историю появления романа по крупицам, по отдельным упоминаниям в переписке, записям в дневниках, первым вариантам рукописи, можно заметить, как многое менялось, причем кардинально, как тщательно писатели собирали отдельные эпизоды, биографии героев, обдумывали космографию странного искусственного мира. Но кое-что оставалось: тесная перекличка с жизнью авторов и страны (одно время роман имел название «Мой брат и я», т. е. тогда уже планировалось наделение главного героя чертами собственной биографии), попытки серьезного осмысления грандиозного Эксперимента по созданию нового человека, предпринятого в Советском Союзе, раздумья о том, как жить дальше. Возможно, авторов вдохновлял известный в начале 1960-х фильм «Мой младший брат», а точнее — многажды ругаемый «Звездный билет» Василия Аксёнова, положенный в его основу.

Или, например, такая запись в рабочем дневнике от 19 февраля 1970 года:

«Пара: Андрей и Фридрих, оба югенды, оба из рабочих, оба спасают мир. Оба фюрерофилы. Считают себя лютыми врагами друг друга, но в каждом конкретном вопросе оказываются на одной стороне: оба ненавидят Сёму (так первоначально звали Изю Кацмана. — В. Б.), оба презирают Купера, оба считают, что пора, наконец, навести порядок».

Прямо скажем, нетривиальная мысль для советского человека того времени.

Но появление по-мёбиусовски замкнутого самого на себя мира Города между зеленовато-голубой бездной бесконечности неба и желтой бесконечности каменной стены в книгах авторов, казалось, ничто не предвещало. Как непонятно было, откуда взялась, к примеру, регулярная смена профессий в Городе, важнейшая поначалу часть его социального устройства. Уже были написаны, но еще не дошли до советского читателя «Вавилонская лотерея» Хорхе Луиса Борхеса и «Солнечная лотерея» Филипа К. Дика. Откуда же взялся принцип случайности, подстилающий Эксперимент абсурдом?

Хотя кажущемуся абсурду происходящего в романе можно найти аналогии в реальной жизни. Взять, к примеру, регулярную лотерею смены профессий в Городе. Это, между прочим, вполне действенная система в японской производственной схеме, когда человек передвигается в процессе роста не только по вертикали, но и по горизонтали, знакомится с новыми аспектами производства, знает, что если он допустил огрехи, то их обнаружит тот, кто его сменит. А в Советском Союзе всем заправлял административно-хозяйственный персонал, который состоял из партийной номенклатуры. И даже если такой управитель где-то проштрафился и завалил дело, его, как правило, не увольняли, а «перебрасывали» на другую руководящую должность. В результате начальником вычислительного центра мог стать бывший директор парикмахерской, потому что он якобы был знаком с методами управления, а чем управлять — неважно.

Аркадий и Борис Стругацкие на балконе московской квартиры Аркадия Стругацкого. 1980-е

Первый подробный план и окончательное название романа (по известной картине Николая Рериха, на которой огромный змей окружает крепость или даже город, картине, которая поражает мрачной красотой и ощущением безнадежности) были приняты в июне 1969 года. На черновике стоят даты: 24 февраля 1970 — 27 мая 1972. За два с лишним года авторы в несколько заходов написали книгу, поставили заключительную точку и непривычно большую папку с текстом поместили в архив. Ибо для них было совершенно ясно, что этот роман не имеет никакой перспективы быть опубликованным.

Здесь, наверное, следует сделать некоторое пояснение для современного читателя. Собственно, что такого крамольного было в романе, что делало его неприемлемым для печати? Времена и мир изменились настолько, что даже те, кто жил в те времена, сейчас с трудом вспоминают и понимают, как мог быть воспринят текст «Града обреченного» тогда.

Например, в романе цитируется песня Александра Галича («Упекли пророка в республику Коми…»). Имя автора песни не упоминается, но сам факт такого цитирования уже был крамолой, потому что песни Галича не печатались, ему запрещали устраивать концерты, его исключили из Союза писателей, из Союза кинематографистов, а вскоре он был вынужден эмигрировать. Короткая цитата, таким образом, становилась спрятанной миной, обнаружение которой могло бы навлечь беды на самих авторов, на редакторов и издательство.

А эволюция главного героя, правоверного комсомольца, ленинца, сталинца, борца за счастье простого народа, который с такой легкостью и непринужденностью превращается в высокопоставленного чиновника, барина, вождя, вершителя человеческих судеб? Как легко и непринужденно он становится соратником нациста-гитлеровца?

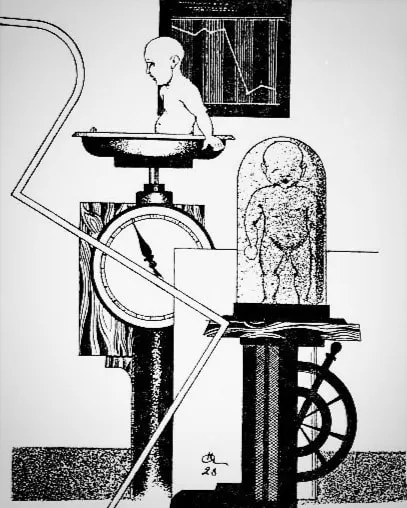

Град обреченный: Великий Стратег. Иллюстрация — И. Блиох

А совершенно невыдержанная в идеологических рамках того времени сцена с Великим Стратегом в Красном Здании, беспринципные рассуждения героев о памятниках? А фигура Изи Кацмана, еврея, регулярно побеждающего в идеологических поединках главного героя?.. Наконец, сам воздух романа, его свобода, совершенно недоступная для советской литературы того времени, с сомнениями и рассуждениями о целях Эксперимента, неизбежно вызвавшими бы у читателей ассоциации с великими стройками коммунизма в Советском Союзе.

Всё это, совершенно естественно воспринимаемое сегодня, было для тех времен новым, свежим и совершенно непроходимым в советской печати. При этом следует помнить, что братья Стругацкие вовсе не были явными и активными диссидентами, они не рассматривали роман «Град обреченный» в качестве вызова властям, противостояния существующей системе. Зачем же они потратили несколько лет на работу над заведомо бесперспективным произведением?

В 1992 году питерский критик и литературовед, редактор Самуил Лурье встретился с писателями Александром Житинским и Борисом Стругацким, чтобы поговорить об этом феномене. Тему своей беседы он сформулировал так:

«Моих собеседников объединяет уникальный опыт, не известный, наверное, ни почти всем писателям прошлого, ни современным писателям, живущим за пределами бывшего Советского Союза, ни абсолютному большинству писателей, живущих в пределах Советского Союза. Есть такое необычайно сильное испытание для литератора, требующее всех его сил, которое называется по-русски „писать в стол“. Это значит — сочинять произведение, не имея никакой надежды на его опубликование, совсем никакой, предполагая, что в своей жизни никогда не увидишь его набранным печатными буквами. Это очень трудно понять постороннему человеку. Это очень трудно понять тому, кто не проделал над собой этот мучительный эксперимент. Вероятно, он мучителен пропорционально дарованию автора, и сила этого мучения возрастает пропорционально важности замысла. Кто бы мы ни были: писатели, простые люди, журналисты, кто угодно, — когда мы представляем себе, что нам нужно потратить несколько лет жизни на работу, результатов которой никто не узнает, на работу, которая нам представляется очень важной, и важной именно для того, чтобы о ней кто-нибудь узнал, мы можем на одно только мгновение войти в этот уникальный страшный опыт. И вот у нас сейчас есть счастливая возможность спросить этих людей, что это значит. Что движет писателем, который пишет книгу, — может быть, свою главную книгу (может быть, каждая книга является для писателя главной) без всякой надежды?»

Соглашаясь с тем, что такая работа действительно крайне мучительна для автора, потому что потребность в опубликовании — изначальное, аксиоматическое свойство каждого творца, Борис Стругацкий так ответил на этот вопрос:

«У меня такое впечатление создается, что писать „в стол“ автора заставляет по сути дела то же внутреннее глубоко сидящее чувство, которое заставляет его писать вообще. Когда я пишу не „в стол“, я думаю: о гонораре, о том, что на гонорар я смогу купить новую мебель, поехать там куда-нибудь, я думаю о славе. Я уверен, что практически всякий писатель думает об этом… Я думаю о том, что я пишу так, как никто до меня не писал, это тоже чрезвычайно важно. Мы все наши вещи писали по этому принципу. Написать так, как до сих пор не писали сами и по возможности — никто до нас. Но если вот всё это отобрать… Поскольку, когда ты пишешь „в стол“, всё это отпадает, всё, за исключением, может быть, мысли о том, что ты пишешь нечто такое, чего не писал раньше. Вот тогда и останется то самое обнаженное, тот проводок, нервик, который и побуждает писателя писать. Вы же не задаете вопрос, почему писатель вообще пишет? Вы, великий литературовед, прекрасно понимаете, что писатель пишет не для того, чтобы получить гонорар, и не для того, чтобы прославиться. Что-то есть внутри. Так вот этот вот червячочек, вот он и заставляет писать, в частности, „в стол“».

Поначалу, работая над романом и имея за плечами опыт трудного прохождения к читателю «Улитки на склоне», «Гадких лебедей», «Сказки о Тройке», авторы хоть и не питали особых надежд на публикацию, однако все-таки рассчитывали, что по окончании работы станут предлагать новый роман редакциям журналов и издательств. Роман сначала прочитают в редакциях, кто-нибудь снимет копии, даст почитать знакомым. И новое произведение начнет жить хоть и не совсем легально, но будет распространяться в самиздате. Но вскоре и этот вариант стал небезопасным. История с романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», рукопись которого была изъята в редакции журнала «Знамя» и чуть не исчезла практически (чудом сохранилась одна-единственная копия), послужила Стругацким предупреждением: никому роман не показывать, рукопись из дому не выносить и вообще о ней лучше помалкивать.

Град обреченный: у Красного Здания. Иллюстрация — А. Карапетян.

А летом 1974 года Бориса Стругацкого вызывали на допросы по делу Михаила Хейфеца, его близкого приятеля и, кстати, главного прототипа Изи Кацмана в романе. Подробно эту процедуру Борис (С. Витицкий) опишет в своем первом сольном романе «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики», где тот же Хейфец выведен под именем Семёна Мирлина. В том же году Михаил Хейфец был осужден по 70-й статье Уголовного кодекса РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») на четыре года лишения свободы и два года ссылки за написание предисловия к самиздатовскому собранию сочинений Иосифа Бродского и за хранение и распространение других самиздатовских изданий.

После этого стало ясно, что и дома хранить рукопись опасно. Борис срочно распечатал единственную копию романа в трех экземплярах, а потом два экземпляра с соблюдением всех мер предосторожности были переданы верным людям — одному москвичу и одному ленинградцу. Эти две копии пролежали в «спецхране» до самого конца 1980-х годов, когда удалось все-таки «Град обреченный» опубликовать.

О чем же получилось это произведение? Борис Стругацкий в «Комментариях к пройденному» отвечал на этот вопрос так:

«Главная задача романа не сначала, но постепенно сформировалась у нас таким примерно образом: показать, как под давлением жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого человека, как переходит он с позиций твердокаменного фанатика в состояние человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом пространстве, без какой-либо опоры под ногами. Жизненный путь, близкий авторам и представлявшийся им не только драматическим, но и поучительным. Как-никак, а целое поколение прошло этим путем за время с 1940 по 1985 год».

В беседе с Самуилом Лурье Борис Стругацкий вспоминал, рассказывая о том, какими были авторы «Града обреченного», когда только начинали писать:

«Это были два типичных героя оруэлловского романа. У которых doublethink — двоемыслие — было отработано идеально. Ибо двоемыслие, как известно, это способность сделать так, чтобы две противоречащие друг другу идеи никогда не встречались в сознании. А мы всю жизнь носили в сознании одновременно тот факт, что органы не ошибаются, и тот факт, что наш дядя, коммунист с дореволюционным стажем, расстрелян в 37-м году, а отец исключен из партии в 37-м году, — тоже большевик с 16-го года. И вот надо было как-то так нести, идти по жизни, чтобы эти две мысли приходили в голову только порознь. Сегодня я думаю о дяде и отце — о том, какие это были хорошие люди. Потом эти мысли куда-то вынимаются и вставляются другие мысли — о том, что КГБ, конечно, не ошибается и если арестовали врачей-вредителей, то, наверное, там что-то было. „Им виднее“. И вот эти два человека, перейдя через ХХ съезд, XXII съезд, встречу Хрущёва с художниками в Манеже, свержение Хрущёва, Чехословакию в 68-м году, наконец, приходят к такому состоянию, когда они видят: социализм — дерьмо, коммунизм — строй очень хороший, но с этими мурлами, с этими жлобами, которые управляют нами и которые непрерывно пополняют себя, свои ряды, с ними ни о каком коммунизме речи быть не может, это ясно совершенно.

Капитализм… В капитализме тоже масса вещей, которые нам отвратительны. Это теория гедонизма, это теория, что жить надо для того, чтобы получать только удовольствие. Для нас, молодых тогда, здоровых людей, эта идея казалась неприятной. Нам казалось (мы же все-таки оставались в глубине души большевиками) — нам казалось, что человек должен жить, сжигая себя, как сердце Данко. Понимаете? То есть создавалась полностью бесперспективная картина. И вот, мы написали роман о том, как человек нашего типа, пройдя через воду, медные трубы, через все общественные формации, повисает в воздухе точно так же, как мы сами повисли в воздухе, потому что мы перестали понимать, к чему должно стремиться человечество. Мы перестали это понимать к середине семидесятых годов. Вот о чем роман. Это реквием по всем социальным утопиям вообще — будь то утопии социалистические, коммунистические, капиталистические — какие угодно. Вот о чем это написано и, как вы, может быть, помните, там мы пытаемся выдвинуть какую-то контр-идею — цель существования человечества, лежащую вне социальных проблем, вне политики, вне социального устройства, вне проблем материального производства, распределения благ и так далее, и так далее. Идею храма культуры. Как бы развивая метафору, что человечество живет, строя храм культуры, как микроскопические ракообразные живут, строя коралловый риф, и не понимая, что они создают».

Жизнь без опоры под ногами в условиях идеологического вакуума для советского человека продолжилась и после 1985 года, продолжается и по сей день. Более того, такое состояние, видимо, вполне универсально, оно может случиться, да и случается время от времени в любой стране. Такое было и в Германии после проигрыша в мировых войнах, было и в социалистических странах после распада Советского Союза; наконец, XXI век с его стремительным технологическим прогрессом ставит перед ошеломленным человечеством задачи, к которым оно совершенно не готово, и некоторая растерянность ощущается как в самых развитых и процветающих странах, так и в тех, где население только начинает вкушать плоды цивилизации.

Путь через огонь, воду и медные трубы Андрея Воронина, alter ego авторов, — это, в сущности, путь по кругам ада действительности любого мыслящего человека второй половины XX века. Когда остались позади страшнейшие войны «кто кого», на повестку дня встал вопрос не движения широчайших народных масс, а вопрос совести одного отдельно взятого человека. Как оказалось, вовсе не вооруженного единственно правильным и верным учением. Не превосходящего пониманием остальные народы. Замешанного не по своей воле в смертельные игры гениев и злодеев. И, однако, способного пройти хотя бы первый круг этого ада.

Ту находку, которую делает герой с подачи его личного Панурга, трудно оценить однозначно. Идея храма культуры, вложенная в романе в уста Изи Кацмана, скептика и сокрушителя идеалистических истин, с одной стороны, выглядит весьма утопичной, а с другой — насущной и необходимой.

Одной из основных проблем прогресса польский писатель и мыслитель Станислав Лем считал тот факт, что наука и технологии разрушают культуру. Причем в этом нет никакого злого умысла, сами по себе наука и технологии ни в чем не виновны. Человек несовершенен как животное. В результате антропогенеза человек лишился наследуемых, заданных эволюционно норм поведения. Рефлексы животных в процессе эволюции настраивались так, чтобы обеспечивать автоматическое равновесие экосферы. А человек, лишившись таких внутренних механизмов, был вынужден создавать свои нормы и законы поведения, которые и являются культурой. Но тут возникла такая ситуация, что культура создавалась при повышении сложности институциональных связей, причем связи эти представляют собой иерархии ценностей с нематериальной, духовной вершиной. Процесс возникновения культуры был долгим, он сопровождался вненаучной мотивацией, которая определялась эмпирически. То есть культура не только предлагает нормы поведения, но при этом поясняет, почему иначе человеку поступать не должно и какова цель предписанного поведения. Однако все эти интерпретации и пояснения оказываются ложными, если их подвергнуть научному исследованию. Поэтому наука, по мере того, как она давала свои пояснения процессам, разоблачала культурные самообманы, но взамен не предлагала никаких ценностей, наука лишь констатировала состояние дел.

Технологии нацелены на достижение узких конкретных целей, но и их локальные и избирательные действия приводят к эрозии культуры, разбирая фундамент институциональных ценностей. В результате мы сейчас пришли к такому положению дел, когда старые культурные ценности успешно разрушены, но взамен никаких новых привлекательных идей, которые позволили бы заменить или создать новую культуру, не получено. Технологии с наукой отобрали у нас много, а взамен дали мало. Это видно по тому, что наша цивилизация всё больше усложняется технологически и одновременно упрощается культурно.

Лем не представил убедительного решения этой насущной проблемы, не наметил и путей ее решения. Он лишь неоднократно предупреждал, что моделирование новой культуры не может быть осуществлено простым перебором уже существующих решений, что вопли футурологов о необходимости «новых идей» являются лишь несбыточными мечтами. Даже если удастся придумать что-то новое, изобрести эту «новую культуру», невозможно будет воплотить ее в жизнь. Поскольку речь идет о создании субинститута некой утраченной веры как совершенно новой ценности, которую человечеству предстоит освоить, так как без поставленных ею целей оно жить не сможет.

Конечно, жизнь как бы спорит с Лемом — довольно много новых культур, как мы видим, приживаются. Толкинисты, БДСМ, джедаи, трекки — это только из более-менее знакомых субкультур. А сколько их еще! И благородные туристы, каэспэшники, тризовцы, и презренные уфологи, спириты, сыроядцы, гомеопаты… Интернет — великий объединитель — поставил генерацию новых субкультур на поток, запечатлел процесс культурной эволюции для будущих поколений. Однако усилил и обнажил серьезнейшую проблему — эрозии критериев. То, что получило название мультикультурализма и толерантности. Механизм слома безусловных табелей о рангах, когда ценности одной ветви человеческой культуры уравниваются с ценностями другой, хотя результативность этих ветвей объективно совершенно разная.

В качестве некой гипотетической лазейки в этом направлении Лем мыслил теорию творчества:

«Быть может, создание универсальной теории всевозможных творческих методов убережет будущее от столь дорогостоящих и фатальных ошибок. Такая теория может стать указателем направления культурной стратегии дальнего радиуса, потребность в которой у нас больше, чем превращение звезд в фабрики и машин в мудрецов».

У братьев Стругацких в таком качестве выступает Теория Воспитания. В то же время как художники они могли испытывать на прочность свои и чужие теории их образным воплощением. Результаты этих испытаний — не только в рамках «Града обреченного» — были скорее негативными, оставаясь в рамках научной парадигмы, где эксперимент с отрицательным результатом всё равно результативен. Эксперимент есть Эксперимент.

Мы не знаем, какие жестокие чудеса готовит нам будущее и как будет продолжаться развитие цивилизации в условиях эрозии культуры и размывания этических установок. Мы не знаем, можно ли вообще жить в таких условиях. Слишком многое непонятно: куда заведут нас новые технологии, останется ли человек прежним видом Homo sapiens или неизбежно эволюционирует в новый вид, сколь болезненным будет слом прежних парадигм. Но всё равно хочется верить в будущее и надеяться на лучшее.

Автор текста: Владимир Борисов

Источник: trv-science.ru

Другие материалы: