Автор - Илья Рясной, Пенсионер, Полковник полицейский

Я пришёл с работы и поставил на стол кейс. Небрежно открыл крышку, и взору моему предстали плотно упакованные пачки купюр. Ими был набит весь дипломат.

Эх, если хотя бы по десятке!.. Но купюры были достоинством ровно в один рубль. И в этом чемодане была моя месячная зарплата 1992 года. Обесценивающиеся стремительно деньги государства, которое пошло вразнос.

При СССР сотрудникам силовых структур платили не то, чтобы много, но достаточно, чтобы не воровать. Лейтенант милиции получал где-то двести двадцать рублей. Правда, так было не всегда. При Хрущёве милицию сытно кормить перестали. Помню, начальник одного из областных розысков рассказывал, как пришёл из армии и вернулся токарем на родной оборонный завод, где получал где-то под три сотни. За активную жизненную позицию ему выдали комсомольскую путёвку на работу в милицию. Щёлкнул он каблуками, сказал, как было принято в те времена: «Есть!» И в первую зарплату получил аж девяносто рубликов. Но не стонал, хотя и выслушивал от жены всякое нелицеприятное. В семидесятых зарплаты в милиции стали достойные. Ну а в армии ещё лучше. Я, военный следователь, был просто богачом – двести семьдесят рублей на руки.

В начале девяностых годов власть сделала всё, чтобы доказать – воровать на службе всё же надо. Благо, многих усилий для такой пропаганды не потребовалось – в МВД просто прекратили платить зарплату. Где-то совсем ручеёк иссяк. Где-то платили в месяц процентов двадцать со словами: "остальные должны будем".

В самом аппарате МВД дела обстояли немного получше, чем на территориях. Зарплату нам слишком надолго не задерживали. Да ещё кидали с барского плеча целое богатство – продпайки. Тогда по старой памяти ещё времён гражданской войны офицерам были предусмотрены пайковые к зарплате. И они вдруг стали неожиданно актуальны. Магазины опустели до вакуумной пустоты. И мы все стали брать продпайки не потерявшими цену деньгами, как раньше, а конкретной, весомой жратвой. И тащили раз в месяц с работы мешки с крупами, банками тушёнки и кильки в томате. Некоторые из особо несъедобных круп потом ещё лет десять лежали на даче, пока не были сожраны не слишком привередливыми мышами.

Долги в стране росли как снежный ком. Не платили на заводах, в госучреждениях. Деньги обесценивались стремительно. Вместе с тем подучётные элементы и новорусские воры гуляли как перед концом света, сыпали деньгами, разграбляли государственное имущество. А милиция постепенно с голоду зверела.

Именно в это время начала в правоохранительной системе зарождаться коррупция не как отдельные безобразные случаи, а как явление. Голодные патрульные стали обирать пресловутых бабушек с укропчиком у метро – на деле спекулянтов, торгующих палёной водкой и сигаретами, и как-то породнились с ними душами. Участковые закрывали глаза на нашествие в квартиры непрописанных кавказцев. Следователи покупали квартиры и машины на «отпускные» – то есть за то, что отпускали воров.

Всё это было, чего скрывать! И вместе с тем далеко не в тех масштабах, как ожидалось. Основная масса сотрудников на территории России готовы были голодать, некоторые, кто послабее, увольнялись со службы. Но своей чести и достоинства не теряли. Это же тоже факт. Профессиональная милицейская этика и корпоративная мораль ещё были достаточно жёсткими. И они определяли поведение наших сотрудников, а не пропагандируемый тогда лозунг – «Обогащайтесь всеми способами!»

Это был сильный удар по кадровому ядру системы охраны порядка. Ушли многие. Кто остался? Не беру людей, которые больше ничего не умеют делать или воспринимают работу на государство, как возможность ничего не делать. Но оставались и люди, которые ощущали свою ответственность за страну, которые избрали своей жизненной дорогой борьбу с преступностью и защиту населения от бандитизма. Остались фанатики, для которых милицейская служба – это призвание. А нам тогда вдалбливали везде, что на госслужбе остались только идиоты.

«Нам давала ордена изумлённая страна.

Умный, мол, ворует, а дурак воюет».

Эти строки из песни прекрасного поэта Виктора Верстакова не только про армию тех времён, но и про милицию.

- Или я, или работа! – сколько наших сотрудников слышало это от жён.

Как сказал мне начальник одного из районных розысков:

- Ну, вы же понимаете, что я выбрал.

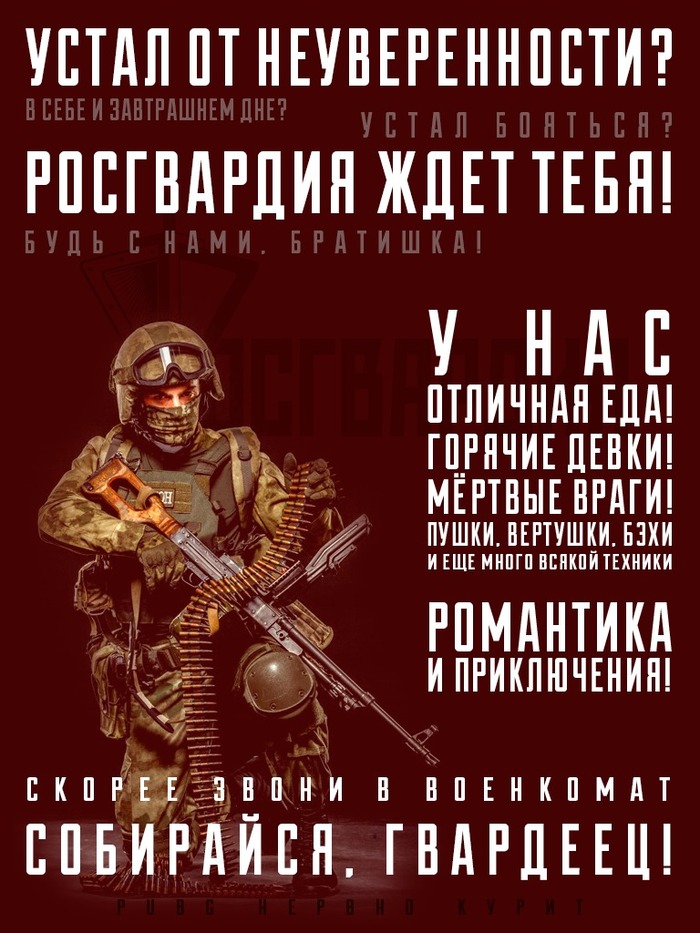

Оставались те, для кого милиция – это была вся их жизнь. Мы всё понимали. Мы всё видели. И отвечать могли только отчаянно ударной работой на пределе сил. Да ещё чёрным юмором, который проявлялся вот в таких шуточных объявлениях, развешанных на стенах кабинетов:

«Приходите на работу в службу криминальной милиции.

Только у нас:

Ненормированный рабочий день;

Один выходной в неделю;

Высокая заработная плата (до 150 у.е.);

Возможность переходить улицу на красный сигнал светофора, заплывать за буйки, стоять под стрелой и другие подобные льготы;

Множество уникальных шансов реже видеться с родными, близкими и друзьями, а также узнать компетентную оценку своих возможностей от лучших профессионалов сыскного дела и гражданского населения.

За максимально короткий срок вы сможете приобрести широкий букет различных хронических заболеваний (от начальной стадии алкоголизма, язвы и гастрита до глубокого маниакально-депрессивного психоза).

Проверь себя на прочность!

Звоните по тел. 02 круглосуточно!»

Заместитель начальника уголовного розыска одной из областей рассказывал с горечью, как он приехал к новому месту службы. В карманах вообще ни гроша. И вынужден был, чтобы не умереть с голоду, несколько дней калымить по вечерам на собственной машине. Однажды его на улице наняла компашка – по дороге понял, что это сутенёр с двумя шлюхами, и офицер милиции вёз их на адрес, мечтая провалиться сквозь асфальт вместе с машиной.

В Иваново были показательные выступления СОБРа. Приехала комиссия из Москвы. Выходит на сцену атлет – огромный парень, мастер рукопашного боя, показывать приёмы. И в середине показательного выступления падает в голодный обморок. СОБРу несколько месяцев не платили зарплату, или давали какие-то крохи, которые люди отдавали детям и жёнам.

Тогда эта история наделала много шуму. По всем спецназам МВД пустили шапку по кругу и подвезли в Иваново деньги. А привёзшие матпомощь ходоки из Московского СОБРа ещё и остались на несколько дней, чтобы обучить провинцию, как зарабатывать деньги в новых условиях – без бандитизма и криминала, но достаточно эффективно.

Вот тогда и появился крик души:

«Я согласен, и впредь не платите,

Пусть шатает меня на ходу,

Не давайте жилья, не кормите -

Все равно я на службу приду!

День получки - нет траурней даты,

Просто нет её в этом году!

Не давайте паек и зарплату -

Все равно я на службу приду!

Отдыхать ни за что не поеду,

Это море "имел я в виду"!

Чай пустой и сухарик к обеду -

Все равно я на службу приду!

И лечиться мне вовсе не надо,

Могут вылечить лишь на беду,

Не нужны никакие награды -

Все равно я на службу приду!

Ничего, что одежда в заплатах,

Я не вру вам, имейте в виду,

Даже если проезд будет платным -

Все равно я на службу приду!

Не дающих получку осудят,

Я ж без денег не делаюсь злей:

В светлом будущем денег не будет -

Значит, мне уже стало светлей.

Денег нет. Я не знаю причину,

Почему не дают, лишь берут?

Труд создал из меня гражданина,

Для которого важен сам труд!

Не купить даже "Сникерса" в лавке,

Мне доходы мои не видны.

Впрочем, всем объясняю для справки,

Я тружусь на защиту страны.

Не торгую, не предпринимаю,

Не считаю рублей, не краду,

Сам виновен, я все понимаю -

Всё равно я на службу приду!

Пусть детишки разуты-раздеты,

Пусть опять недовольна жена,

Я готов наплевать и на это -

Спи спокойно, родная страна!!!

Сколько лет работал, только и слышал про то, как сотрудники милиции, если только им увеличить зарплату, нажравшись чёрной икры ложками, навалятся и поборют гидру преступности. И вот прошла переаттестация, во многих местах её восприняли как механизм избавления от тех, кто имеет своё мнение. После этого зарплату увеличили до такой степени, что работать в некоторых подразделениях стало даже престижно. Кажется, живи-радуйся и работай. Не тут-то было. На запах денег сбежались блатные детишки, любовницы, родственники и вообще субъекты непонятного рода-племени с голубыми замашками. А работяги куда-то уходят, растворяются. Контора теряет былой суровый оттенок цвета формы НКВД и превращается в гламурный курятник.

"На Кавказ ехать? Да вы что! Я сюда зарабатывать деньги и тратить их пришёл, а не под пули бандитские на Кавказе ложиться", - услышать подобное от молодых сотрудников уже стало нормой в последние годы.

Раньше за такие слова выкинули бы со службы, а теперь прокатывает. И в ответ на приказ можно услышать: «Нафиг, пофиг, а почему я? А вот мой рапорт на увольнение, ежели вы меня туда отправите, но я вас потом по судам затаскаю!»

А я с ностальгией вспоминаю пусть порой и голодных, не знавших фирменных шмоток и поездок на Мальдивы, но полных чести и достоинства моих коллег трудных лет России. Именно они вытянули на своём горбу борьбу с девятым валом уголовной преступности девяностых. Это они стояли на блокпостах в Чечне и давили душманов в Грозном…

Ну, а что делать? Платить или не стоит? Петру Первому приписываются слова: "Околоточным денег не платить, поскольку сия тварь себя прокормит сама".

Не берусь тут давать готовые советы – их просто нет. Но, по-моему, нужно учитывать несколько моментов. Держать голодную правоохранительную систему для общества слишком расточительно. Она начинает кормить себя сама, и о правопорядке можно забыть.

Вместе с тем полицейский не должен быть слишком богатым, покупать на зарплату виллы и яхты. Мотивации на этой службе таковы, что материальное процветание занимает среди них далеко не первое место. Очень большие зарплаты притягивают тех, для кого деньги главное. Можно вспомнить кастовое разделение у индусов. Наверху – брахманы, идеологи и мудрецы. Ниже каста воинов. И ещё ниже – купцы-барыги. Барыга всегда будет ниже защитника, а защитник всегда будет беднее барыги. Защитник – это состояние души.

Так что, полицейский должен зарабатывать не слишком много, но достойно, чтобы прокормить семью, и чтобы его дети голодными не были, и отдохнуть мог семью вывезти. И чтобы государство заботилось о его лечении, квартирных условиях, как и раньше было. Ну и чтобы дома, как у Захарченко, сто миллионов баксов на мелкие расходы не лежали. Вон, советский генерал мог позволить себе скромную дачку под Москвой. Нынешние потерявшие стыд коррупционеры уже скупают сети отелей за рубежом (кто в курсе, знают, о чём я).

Платить нужно так, чтобы люди задумывались о служебном росте. То есть полковник, конечно, должен получать больше рядового. Но сложилась совершенно идиотская ситуация – тотальная уравниловка. Лейтенант штаба, собирающий по большей части ненужные бумажки, и патрульный, опер, рискующие жизнью, получают одну и ту же зарплату. Сколько я служил - все шли разговоры, что так быть не должно. Но воз поныне там. Канцелярские крысы должны получать не чуток меньше, а ощутимо меньше, чтобы был стимул заниматься конкретным делом.

У меня шкаф забит какими-то медалями, грамотами, значками – за раскрытие преступлений. И вместе с тем ни разу не получил за это дело денежную премию. А при СССР стабильно за все более-менее приличные раскрытия платили премии. Мой напарник, начинавший при СССР в патруле, порой премий за задержание получал больше, чем зарплату – очень был умелый. Людей нужно стимулировать.

То есть, полицейский должен быть сытым, но не зажравшимся, иметь стимул к служебному росту и результатам. И главное, должен осознавать, что за его спиной мощь государства и уважение народа. А вот с этим как-то в последнее время не так. Полицейский всегда крайний. Правда, эта традиция началась ещё при Советском Союзе. Но это уже совсем другая тема для обстоятельного разговора.