Продолжение поста «Пригодятся ли школьные знания?»2

Давно собирался поделиться книгой. Время пришло.

Эта книга не заменит вам полноценное педагогическое образование, не сделает из вас специалиста в области образования и воспитания человека, но поможет осознать ошибки, которые вы совершаете регулярно во время разговоров об образовании. Это книга Г. Ю. Любарского "Образование будущего. Университетский миф и структура мнений об образовании XXI века.

Я бы сказал, что это книга о бытовых представлениях и противоречиях, порождаемых слабой рефлексией. Говорить об образовании – трудное дело. Нужно понимать и учитывать множество аспектов: от моральных до чисто математических. Поэтому обычно такие сложные вопросы интуитивно и незаметно для человека подменяются простыми.

Человек не знает ответа на вопрос "нужно ли вводить астрономию?", для себя он подменяет это иным вопросом: "хочу ли я, чтобы мой ребёнок учил астрономию?", "хотел бы я учить астрономию в школе?", "нужна ли моему ребёнку дополнительная нагрузка". Вы проявите верх рассудительности, если доберётесь до вопроса "если мы добавим астрономию, то что-то же придётся убрать?".

Потому что чаще всего в общественном мнении встречаются противоречия-вилки: все хотят лучшее и самое полноценное образование для своих детей, но такое, чтобы они не уставали. Люди негодуют, когда их дети не знают элементарных вещей, но ещё больше негодуют, когда дети эти элементарные знания не умеют применять. Тогда на свет рождаются высказывания о бесполезности школьных знаний.

Между тем

Разговор об образовании нужно начинать не с количества часов или выбора предметов, а с целей. Любарский выделяет два типа образования: внутренний и внешний, для развития личности и для развития члена общества, образование 1 и образование 2. Оба эти типа необходимы, но они – по природе своей – противоречивы. И здесь образование превращается в математику, в чистую стратегию, попытку найти компромисс в условиях ограниченных ресурсов.

Проблему эту (ограниченности ресурсов) пытаются решить следующий образом. Обычно воспитание личности смешивают с воспитанием вообще, полагая, что заниматься этим должны родители и социум (т. н. круги социализации). Образование 2 часто смешивают с получением конкретных знаний. И тогда псевдорешение найдено: воспитанием занимается семья, а школа должна просто давать знания.

Это ошибочное решение, кульминацией которого становится университетское образование, где преподаватели, полагая, что они учат взрослых людей, считают своей задачей простую передачу информации.

Словом

Почитайте книжку. Мне нравится беспристрастность автора. Он обращается к научным и социологическим данным, к политическим необходимостям и к истории, но всегда рассматривает их с точки зрения эффективности, а не личных симпатий и выгод. Он выделяет плюсы и минусы царского, советского и нынешнего образования, хвалит и критикует образование зарубежное.

И раз автор книги пишет о сложном, вечном и высоком.

Предлагаю вашему вниманию небольшой список тех принципов и решений, которые помогли лично мне:

Понимание.

Как мы обычно что-то учим? Смотрим на изучаемый материал, в формате ознакомления читаем текст, можем что-то подчеркнуть, что-то выписать. Попробуйте после этого закрыть книгу, статью, страницу. И вспомнить.

Не особо получается, да? А попробуйте припомнить предыдущие три, пять, десять, сто страниц. Это нормально, что вы не помните всё от корки до корки. Но выносить из прочитанного нужно чуточку больше.

Читайте с маркером или стикерами. Выделяйте идеи, понятия и конкретные данные. Под конец логического блока пытайтесь воссоздать его логику. Если автор пишет, что шкряблы связаны с глумпами, это должно быть в вашем тезисном конспекте. Если автор через несколько страниц пишет, что шкряблы связаны ещё и с шумпами, вы должны дополнить изначальную схему.

Обычно теоретические модели хорошо проработаны и подробно описаны в учебниках, будь то равновесная цена, сдвиг мотива на цель или целая теория относительности. Помните, что теория – это модель, система понятий, которые нужно усвоить, а не перечень высказываний, которые нужно заучить.

2. Повторение и кривая забывания.

Вы прекрасно справились с пониманием материала, прекрасно справились с его запоминанием. Если вы читаете книгу с маркером или стикерами, у вас не должно возникнуть проблем с долгосрочным запоминанием, ибо подобный способ изучения материала предполагает, что вы часто обращаетесь к своим записям, часто что-то вспоминаете и соотносите с новыми данными.

Но предположим, что вам до одури лень всем этим говном заниматься. Тогда просто выпишите информацию, которую нужно запомнить. И повторяйте её согласно интервалам в рамках кривой забывания, повторяй материал сначала сразу же после заучивания, потом через 20-30 минут, потом через 2-3 часа, потом через 8, потом через 24.

Эта информация останется с тобой примерно на три-четыре месяца. Если нужно запомнить на ещё больший срок, то повтори через день, через 2-3 недели, через 2-3 месяца.

Обычно с школьной программой по точным наукам сложностей в запоминании не возникает. Лично у меня такого ни разу не было. Потому что вы так или иначе постоянно пользуетесь изученным материалом. С гуманитарными сложнее: истории Петра I мало дела до Ивана Калиты. Но если повторять материал, пытаться уяснить основную линию и логику развития Руси и Российской Империи, то особых проблем не будет.

3. Последовательность.

Я неоднократно брался за самые разные науки и области человеческой деятельности. Сейчас я благодарен себе за то, что когда-то мне пришла в голову мысль начать учить язык, изучить научную психологию или увлечься астрофизикой на фоне Universe Sandbox.

Однако всё это – лишь развлечение, попытка отвлечься от основного дела. Да, более полезная, чем залипание в бесконечной ленте новостей, но всё такая же прокрастинаторская.

Школьнику лучше сосредоточиться на углубленном изучении определённых наук. И быть последовательным внутри этих наук. Всегда помнить, что делает он это для себя и своего собственного развития. Там, где тебе нужно, брать сверхнеобходимого. Там, где от тебя просят, выполнять на необходимый минимум.

4. Все знания нужны.

Основная проблема разговоров о ненужности школьных знаний в том, что знания эти являются базовыми. Тяжело быть программистом или аналитиком данных и не знать школьную математику. Это странно – поступать на фармацевта и не знать формулу спирта. Это не адронный коллайдер и не продвинутая практика с её нюансами и нерешёнными человечеством проблемами.

И дело действительно обстоит так, что программисту формула спирта не нужна. Только это не означает, что знание это бесполезное. Понимание законов мира, в котором живёшь, может спасти жизнь, улучшить её и сохранить рассудок к старости, а школьные знания здесь – тот инструмент, тот материал, на которых и с помощью которых человек будет осваивать законы мира.

5. Практика.

Камень преткновения, укрывшийся за стеной непонимания. Любой курс вам расскажет, что практика – главное. По практике плачут все, кого не устраивает школьное образование. Марксисты и дедушка Ленин называли практику критерием истины.

Вот только раскрыть данный тезис мало кто может. Под практикой обычно понимают бытовое приложение фундаментальных знаний, мол, если ребёнок не может материал о поверхностном натяжении применить в жизни, то туфта все эти ваши школьные знания.

И мне здесь нечего ответить. Ну окромя того, что до практики добирается тот, кто в ней заинтересован. И что любые фундаментальные знания были выведены из практики. Но они каким-то магическим образом в реальной жизни неприменимы.

Делитесь своими соображениями. Хочу ещё раз соотнести мнения людей с материалами из работы Любарского.

Пробный пост N 1 Так кто же Быдло?

Есть друг у меня работает в сфере образования , на удалёнке, так вот он мне как то сказал очень интересную вещь : " Я и мне подобные , мы интеллигенция , мы стоим на одном уровне с врачами , учёными , деятелями искусства. А вот ты и прочие которые работают на заводах , в магазинах , стройках, быдло , потому что вы приходите домой и пьёте пиво , ругаетесь матом , у большинства из вас нет высшего образования . "

А после этого заявления он мне скидывает видео как срётся на заправке с кассиром , потому что она не продала ему бензин😁

Потому что есть мёртвый остаток который предназначен полиции, скорой и пожарным. Она молодая и в силу не опытности могла этого и не знать . А соль срача в том что она не убрала ценник .

Так вот Я и задумался кто же всё таки быдло , Я работник завода который пьёт пиво и ругается матом , частенько посещающий чат рулетку или всё таки вот такие "друзья".

Пишу пробный пост . Повесит недельку или две удалю(если есть такая возможность) . Просто стало очень интересно , как тут устроено всё. Спасибо что дочитали до конца . Всем добра!

ЖХЛ 23/24. Санкт-Петербург – Дмитров

Вторая выездная серия регулярного чемпионата.

Утром 17 октября «Белые Медведицы» отправились в Санкт-Петербург, где матчами против «Динамо-Невы» откроют гостевую серию. Затем команда переберётся в Подмосковье.

В поездке челябинский тренерский штаб рассчитывает на 20 хоккеисток – двух вратарей, семь защитников и одиннадцать нападающих.

Вратари

№1. Милена Третяк

№70. Карина Золотарёва

Защитники

№9. Юлия Шаранда

№14. Алина Гарипова

№19. Екатерина Осминова

№22. Алина Матвеева

№26. Марина Лазарева

№50. София Стафеева

№74. Екатерина Прозорова

Нападающие

№5. Валерия Заика

№13. Виктория Кулишова

№17. Екатерина Лебедева

№33. Алина Нарудинова

№34. Василиса Гудыменко

№37. Берта Валеева

№38. Мария Надеждина

№42. Анастасия Шабалина

№47. Виктория Фёдорова

№87. Станислава Сидоренко

№97.Мария Рулёва

Расписание серии

18 октября, среда. 15:00. Санкт-Петербург. «Динамо-Нева» – «Белые Медведицы»

19 октября, четверг. 15:00. Санкт-Петербург. «Динамо-Нева» – «Белые Медведицы»

21 октября, суббота. 15:00. Санкт-Петербург. «Динамо-Нева» – «Белые Медведицы»

24 октября, вторник. 19:00. Дмитров. «Торнадо» – «Белые Медведицы»

25 октября, среда. 19:00. Дмитров. «Торнадо» – «Белые Медведицы»

27 октября, пятница. 19:00. Дмитров. «Торнадо» – «Белые Медведицы».

Алло, это пожарные?

Скоро Новый год, первые колокольчики прозвенели в Австралии. Пожарные самой мужественной профессии отметились новогодним календарем. Кстати он выходит с 1993 года. Поздравляем юбиляров, "им сегодня 30 лет".

Насколько можно верить своим глазам, в этом году прошли кастинг за участие в съемках герои из прошлогоднего календаря. Они конечно все красавцы и видно, что в прекрасной физической форме, но несколько скучновато. Жду на следующий год большего креатива и разнообразия.

Животные, попавшие в календарь непростые: лошади терапивтические, собаки и кошки из приютов. И конечно местная фауна, которая встречается только в Австралии.

Деньги от продажи первого календаря пошли на благотворительность, в поддержку фонда, занимающегося лечением тяжелых ожогов у детей. Концепция мускулистого тела и милых зверушек по прежнему пользуется спросом и приносит прибыль. Это отдых для глаз, вселяет надежду, что есть ещё пожарники, которые и спасут на коне и обогреют с собачкой и кошечку в ногам поднесут и пламя не в твоем доме, а в твоем сердце зажгут. Такое тело конечно задорно заводит, даешь ЗОЖ, который не врёшь. Я пробегусь для вас по хронике изданий этого позитивного издания.

Январь-батюшка год начинает, зиму величает.

Вьюги да метели под февраль полетели.

Пришел март-марток — надевай двое порток.

Апрельский цветок, ломает снежок.

Пришел май — под кустиком рай.

Июньские ночи воробьиного носа короче.

Июль - макушка лета, середка цвета.

Август устали не знает — собирает, припасает.

Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает.

Октябрь землю прикроет где листком, где снежком.

Комары в ноябре — быть мягкой зиме.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.

Да, они просто классные, всегда!

По словам ученых, за 25 лет объем шельфовых ледников Антарктиды сократился более чем на 40%

Температура воды вокруг Антарктики. На западной стороне Антарктиды температура воды на морском дне приближается к 2 градусам Цельсия - и это достаточно тепло, чтобы растопить лед, который лежит поверх него.

По данным ученых, 71 из 162 шельфовых ледников, окружающих Антарктиду, сократился в объеме за 25 лет с 1997 по 2021 год, при этом чистый выброс талой воды в океаны составил 7,5 триллиона метрических тонн. Работа опубликована в журнале Science Advances .

Они обнаружили, что почти все шельфовые ледники на западной стороне Антарктиды испытали потерю льда . Напротив, большинство шельфовых ледников на восточной стороне остались прежними или увеличились в объеме.

По подсчетам ученых, за 25 лет в океан было экспортировано почти 67 триллионов метрических тонн льда, что было компенсировано добавлением 59 триллионов метрических тонн льда на шельфовые ледники, что привело к чистым потерям в размере 7,5 триллионов метрических тонн.

Продажи нового "Москвича 6" провалились: дилеры заявили, что лифтбек практически не покупают

Столичный автозавод достаточно давно начал отгрузку нового лифтбека "Москвич 6" 2023 года своим официальным дилерам. Однако российская новинка совершенно не интересна потребителям: ее продажи практически нулевые.

Представители автосалонов заявляют, что "Москвич 6" вызывает случайный интерес. То есть его осматривают только посетители, которые приехали к дилеру по другим причинам.

Отметим, что столичный автозавод хоть и открыл прием заявок, но никак не продвигает данную модель. В частности, предприятие не запустило рекламой кампании. Поэтому многие потенциальные покупатели пока не знают о старте продаж автомобиля.

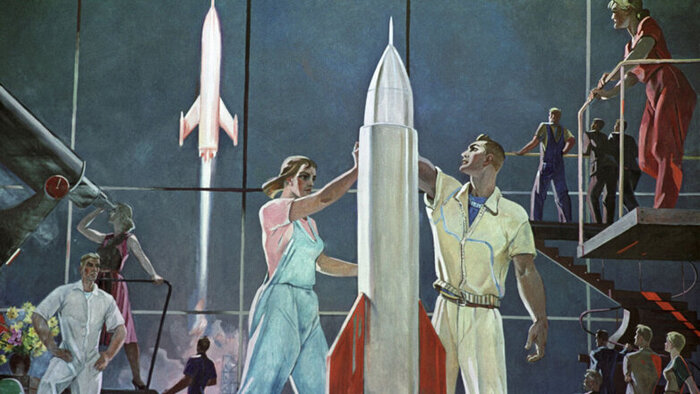

Большевики во Вселенной — космическое путешествие советского искусства

СССР не существует уже больше 30 лет, а советское космическое искусство с каждым годом становится все популярнее. Для одних это ностальгия, для других – вдохновение.

Сегодня soviet wave («советская волна») – часть мировой моды на ретрофутуризм. Это хорошо узнаваемая эстетика плакатов, картин, фильмов, книг о космосе. Люди из разных стран обсуждают в Сети, насколько современно смотрятся «Отроки во Вселенной» по сравнению с голливудскими картинами, снятыми в 1970-х. Но молодым ценителям soviet wave уже непросто понять, что это был не только стиль, но и строгая идеология. И именно она сделала советский космос столь непохожим на западный.

Мечтатели и пропагандисты

Советское искусство со сталинских времен находилось под контролем государства. Авангардистские эксперименты первых послереволюционных лет быстро сменились гегемонией социалистического реализма. В этих условиях космическая тема оказалась отдушиной для тех, кто хотел делать что-то иное, – для осторожных мечтателей и фантазеров. Осторожничали они потому, что за слишком уж отвлеченные фантазии можно было понести наказание. Без идеологической нагрузки, без воспевания коммунизма путешествия к далеким звездам были недопустимы.

С одной стороны, советское космотворчество прославляло достижения отечественной космонавтики, а с другой – удовлетворяло желание погрузиться в «альтернативную реальность». Казалось бы, тенденции противоположные, но советский человек знаменит своей находчивостью, поэтому во многих произведениях и пропаганда, и эскапизм шли рука об руку, вполне благополучно уживаясь.

Основной корпус советского космического искусства сложился после того, как СССР начал осваивать внеземное пространство, но и до конца 1950-х было создано немало – в основном в жанре фантастики.

Красная планета под красным флагом

Константин Циолковский был не только отцом теоретической космонавтики, но и одним из первых советских фантастов: в 1920 году вышла его повесть «Вне Земли», рисовавшая картины межпланетных путешествий ближайшего будущего.

Циолковский работал над этим художественно-научным произведением еще с конца XIX века, поэтому оно получилось у него не таким идеологизированным, как наследовавшие ему творения советских фантастов. Полеты в космос, считал ученый, должны объединить человечество, а не обострять конкуренцию между государствами.

В целом ранняя советская фантастика не могла жить без мысли о коммунистической революции. Самый яркий феномен этой эпохи – «Аэлита», роман «красного графа» Алексея Толстого, вышедший в 1923 году и почти сразу же экранизированный Яковом Протазановым. Советские люди летят на Марс, где обнаруживают цивилизацию с признаками классового неравенства, влюбляются в инопланетянку, затевают революцию и летят обратно.

В фильме Протазанова предполагалась мультипликационная вставка, но режиссер решил не смешивать жанры. Тогда Юрий Меркулов, Николай Ходатаев и Зенон Комиссаренко сделали отдельный мультфильм «Межпланетная революция» (1924). Он получился еще более новаторским, чем «Аэлита», да и сюжет был лихой: спасаясь от мировой революции, буржуазия бежала в космос. Но карающая рука пролетариата настигала ее и там.

Тема революции и богачей, ищущих убежища на других планетах, встречается в романе «Прыжок в ничто» (1933) одного из главных раннесоветских фантастов Александра Беляева. Опять же далеко убежать им не удается: экипаж корабля оказывается сплошь большевиками. В результате на Земле торжествует революция, а капиталисты остаются влачить жалкое существование на Венере.

В чреве «Иосифа Сталина»

Распространение коммунизма во Вселенной было единственным веским поводом для разговора о космосе в ту эпоху. Даже аполитичный Циолковский был вынужден принять правила этой игры. В 1935-м при его участии создается «Космический рейс», вторая после «Аэлиты» легендарная фантастическая картина.

Ее снял Василий Журавлев – именно его студенческий сценарий «Завоевание Луны мистером Фоксом и мистером Троттом» в свое время лег в основу «Межпланетной революции». Журавлев, большой поклонник Жюля Верна, отправляет своих героев в космос на ракетоплане «Иосиф Сталин». Попав на Луну, академик Седых и его коллеги посылают сигнал на Землю, выложив гигантские светящиеся буквы «СССР».

Спецэффекты для картины создавал художник-постановщик Юрий Швец, впоследствии работавший над многими другими эпохальными космическими фильмами: «Небо зовет» (1959), «Мечте навстречу» (1963), а также документальными лентами 1950–1960-х: «Вселенная», «Луна» и «Марс». Швеца очень ценил Циолковский.

Вскоре после «Рейса» Швец участвовал в незавершенном проекте Александра Птушко «Утренняя звезда» о полете на Венеру. Сохранившиеся кадры свидетельствуют, что это мог бы быть настоящий блокбастер своего времени.

Слишком оптимистично

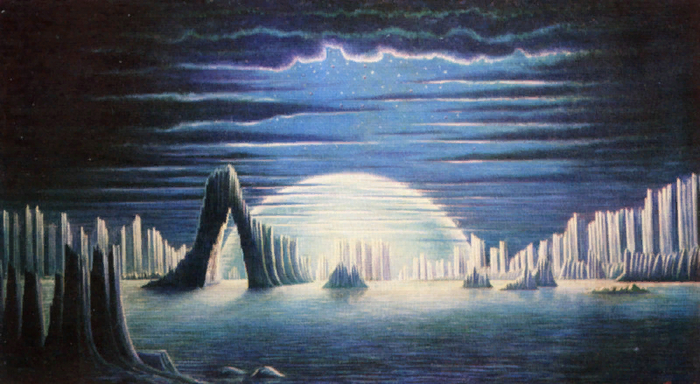

После войны Юрий Швец начал писать впечатляющие космические картины: «На планете двойной звезды», «Пост управления звездолетом» и другие. По названиям видно, что это были полотна визионера-фантаста. Одна из известнейших его работ «Луна. Океан бурь. Проспект им. Гагарина, 1996 год», написанная в начале 1970-х, часто приводится в пример того, как оптимистично советские люди думали об освоении околоземного пространства: в 1996 году на Луне ожидалась бурная жизнь.

Основоположником советской космической живописи был Петр Фатеев, основатель художественной группы «Амаравелла» (1920-е годы), в которую входили Виктор Черноволенко, Борис Смирнов-Русецкий и другие. Фатеев рисовал фантастические космические пейзажи, вдохновленные работами Николая Рериха и Микалоюса Чюрлениса. «Амаравелла», как и все послереволюционное передовое искусство, просуществовала недолго: в начале 1930-х группа распалась, а ее участников репрессировали. Фатеев чудом избежал тюрьмы, несколько десятилетий прожил, стараясь не привлекать к себе внимания властей, и только в 1960-х, на склоне лет, вышел из вынужденного подполья.

Ближний прицел

До наступления хрущевской оттепели в советской фантастической литературе доминировал принцип «ближнего прицела» (иногда можно встретить вариант «ближний предел»).

Все началось с первого Всесоюзного съезда советских писателей в 1934 году, на котором научной фантастике поручили воспитывать молодежь и прославлять советскую науку. «Ближний прицел» означал ориентированность на самое скорое будущее, на достижения советской науки и ее предстоящие успехи. Мечтатели-эскаписты не приветствовались. Тема космоса не была в приоритете, так как казалась слишком отвлеченной. На фоне индустриализации, коллективизации, а затем войны и послевоенного восстановления полеты к далеким планетам и звездам действительно выглядели непозволительной роскошью.

В рамках «ближнего прицела» творили Владимир Немцов («Огненный шар»), Вадим Охотников («Электрические снаряды»), Григорий Адамов («Тайна двух океанов»), Виктор Сапарин. Сапарин, кстати, первым в художественной литературе, в повести «Новая планета» (1950), употребил слово «космонавт».

Установкам «ближнего прицела» соответствовали и книги одного из главных советских фантастов середины века Александра Казанцева. Но в душе он симпатизировал «дальней» фантастике и, когда идеологический климат немного потеплел, опубликовал космические повести «Лунная дорога» и «Внуки Марса».

Среди писателей, в непростое время отваживавшихся на дальний предел, можно упомянуть Александра Беляева с его повестями «Звезда КЭЦ» (1936) об орбитальной станции и «Небесный гость» (1937) о полете к звездам, Владимира Владко, писавшего в «Аргонавтах Вселенной» (1938) о путешествии на Венеру, и Бориса Анибала, чьи «Моряки Вселенной» (1940) рассказывали о полете на Марс.

Начало золотой эпохи

В начале 1950-х Георгий Мартынов написал роман «Гость из бездны», но не спешил его публиковать, возможно, опасаясь критики адептов «ближнего прицела». Естественно, им не понравилось бы уже само время действия романа – XXXIX век. Мартынов считал, что светлое будущее человечества наступит еще очень не скоро. Однако после полета Гагарина писатель понял, что недооценил темпы научно-технического прогресса, и наконец опубликовал «Гостя». Сделай он это раньше, роман мог бы произвести фурор, но в итоге Мартынов опоздал и оказался в тени таких популярных к тому времени фантастов, как Иван Ефремов и братья Стругацкие.

В 1957 году был опубликован роман Ефремова «Туманность Андромеды», ставший символом новой советской фантастики: прицел был уже дальним, но коммунистические идеалы остались прежними. В конце 1960-х Ефремов попал в опалу: в антиутопии «Час Быка» бдительные критики усмотрели клевету на советский строй. Книгу изымали из библиотек, а писателю пришлось объяснять, что, изображая жизнь на планете Торманс, он имел в виду гибрид маоизма и капиталистической олигархии, а не пародию на Советский Союз.

В 1958 году в журнале «Техника – молодежи» дебютировали братья Стругацкие (рассказ «Извне»), а в следующем году выходит их первая повесть «Страна багровых туч» об освоении Венеры. За ней последовали «Путь на Амальтею», «Полдень, XXII век», «Стажеры» и другие. Вскоре Стругацкие стали популярнейшими советскими фантастами.

Отдельно стоит сказать о феномене советских научных журналов – таких, как «Техника – молодежи», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Юный техник». В них традиционно публиковались фантастические романы и повести с продолжением, отечественные или переводные. В оформлении этих изданий, особенно «Техника – молодежи», регулярно участвовали «космические» художники: из одних только обложек журнала можно составить галерею советского космического искусства, не говоря уже о репродукциях картин и рисунках, публиковавшихся в качестве иллюстраций к статьям и рассказам.

Звездные войны по-советски

Несмотря на оттепель, советские идеологи старались держать полет писательской фантазии под контролем и, если нужно, одергивать литераторов, улетавших слишком далеко. Так, например, досталось Сергею Снегову, в конце 1960-х опубликовавшему «Галактическую разведку» и «Вторжение в Персей», первые две части трилогии «Люди как боги». Автор слишком увлекся описаниями межзвездных битв, за что был обвинен в прозападных симпатиях. Из-за этого публикация третьей части задержалась на 10 лет.

Не радовали цензуру и романы Владимира Михайлова о капитане Ульдемире с библейскими названиями «Сторож брату моему» (1976) и «Тогда придите, и рассудим» (1983). А вот среди любителей космических приключений это был настоящий хит.

Популярным автором золотой эпохи советской фантастики был Кир Булычев. Больше всего он известен книгами о приключениях Алисы Селезневой, но помимо них у Булычева есть цикл о космическом враче Павлыше (роман «Поселок», повести «Последняя война», «Тринадцать лет пути» и другие).

Большим событием позднесоветской космической фантастики стал роман Сергея Павлова «Лунная радуга», экранизированный в 1983 году.

Были среди писателей и космонавты: Юрий Глазков, автор повестей и рассказов, печатавшихся в журналах и вошедших в книгу «Черное безмолвие», а также Евгений Хрунов, в соавторстве с Левоном Хачатурьянцем написавший «Путь к Марсу», «На астероиде» и другие повести. Втроем Глазков, Хрунов и Хачатурьянц писали и нонфикшн: книга «На орбите корабля» рассказывает о работе космонавтов.

Всюду космос

Как научная фантастика – это не обязательно космос, так и космическое искусство СССР – далеко не только научная фантастика. Это еще и наглядная агитация, и декоративно-прикладное искусство.

В ожидании полета Юрия Гагарина художник Таир Салахов создал символическое полотно «Тебе, человечество!»: обнаженные фигуры, мужская и женская, летят в межзвездном пространстве, держа перед собой белые светящиеся шары – свет знания и просвещения. Картина была показана 12 апреля 1961 года.

В том же 1961 году Александр Дейнека написал «Покорителей космоса»: на переднем плане дюжие молодые люди то ли полируют, то ли просто держат вертикально ракету чуть выше человеческого роста. На заднем плане женщина смотрит в телескоп, а еще дальше, за пределами павильона, в небо стартует ракета. Картина создавалась как эскиз к мозаичному панно для Дворца съездов. Панно так и не было сделано, зато по всей стране в 1960–1970-х появились монументальные мозаики, изображающие покорителей космических просторов: фигуры людей в скафандрах и без, неудержимо рвущихся к звездам. Это и «Завоевание космоса» Владимира Мишина на улице Гагарина в Челябинске, и «Выход в космос» Юрия Лабинцева в подземном переходе в Ростове-на-Дону на Большой Садовой. Это мозаичные панно в Киеве на улице Закревского, в Воронеже на здании Телецентра, сотни безымянных работ в многочисленных пионерских лагерях и домах отдыха.

Выпускались даже палехские шкатулки на космическую тему.

От наглядной агитации до лунных пейзажей

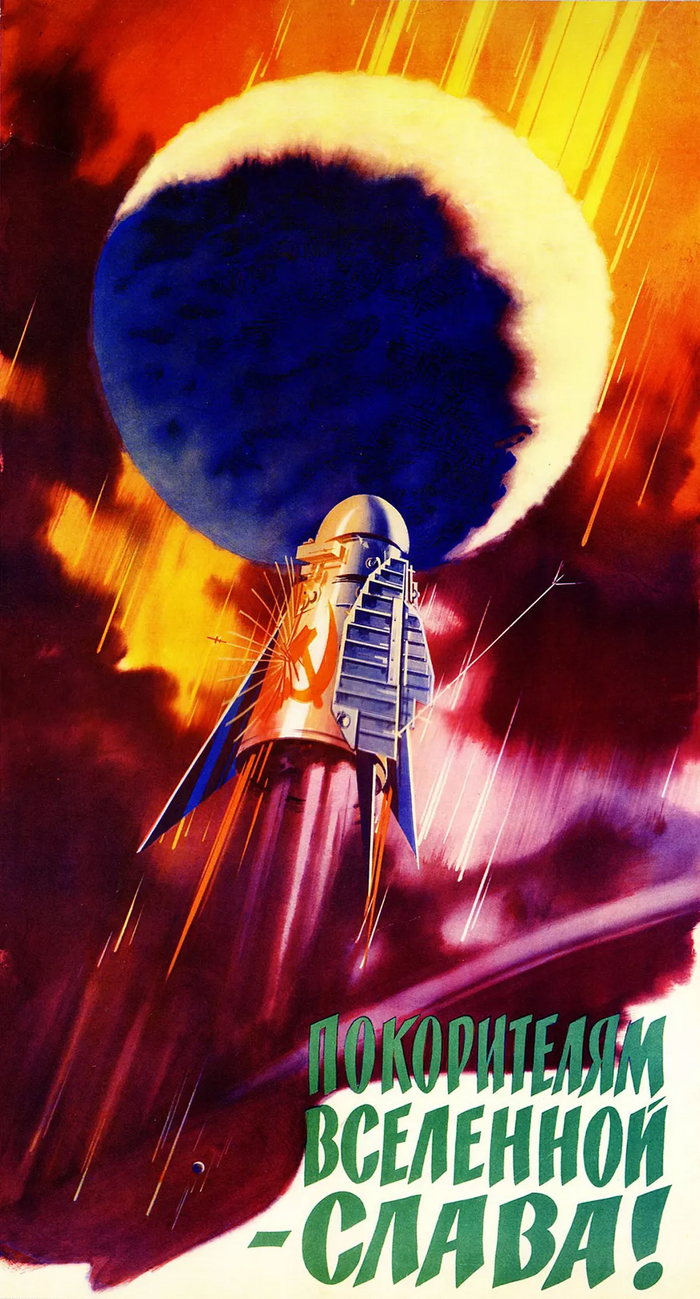

Классикой советской космоэстетики стали многотиражные плакаты: «От моделей ученических до кораблей космических», «Наш триумф в космосе – гимн Стране Советов!», «Гордись, советский человек, ты к звездам путь открыл с Земли» и так далее.

Они выдержаны в типичном плакатном стиле, только с добавлением образов ракет и космонавтов. Но попадались и исключения, выглядевшие более фантазийно, например, постер «Покорителям Вселенной – слава!»

Полнее космические визионеры могли выразить себя в живописи. Полотна Геннадия Голобокова, почти полностью парализованного художника, изображали сцены из будущего: «Парадокс времени» (пожилая женщина встречает молодого космонавта, своего отца, вернувшегося из путешествия и не состарившегося — задолго до «Интерстеллара»), «Сеятель» (человек в скафандре разбрасывает семена на какой-то далекой планете), «Великое Кольцо Вселенной. Контакт» (люди, то ли пилоты корабля, то ли сотрудники ЦУПа, видят на экране таинственное лицо среди звезд).

Физик, генерал-майор Георгий Покровский на своих картинах любил изображать инженерные сооружения будущего. Он предлагал создать в Москве Дворец мирового научно-фантастического искусства.

Георгий Курнин писал воображаемые виды дальних планет: «Закат зеленого Солнца», «Планета системы трех солнц», «Планета с пятью лунами». Поклонником и пропагандистом творчества Курнина был, в частности, космонавт Виталий Севастьянов.

Космонавты у холста

Самым известным советским космическим художником был Андрей Соколов. В отличие от большинства живописцев, он специализировался только на космических сюжетах. Соколов писал и достижения советской космонавтики, и футуристические фантазии, делал обложки научных книг и журналов, репродукции его картин воспроизводились на почтовых открытках и марках. Уже в 1965 году Иван Ефремов посвятил Соколову рассказ «Пять картин». Художник дружил со многими другими писателями, в том числе с братьями Стругацкими.

С середины 1960-х Соколов начал работать в тандеме с космонавтом Алексеем Леоновым, первым человеком в открытом космосе и талантливым живописцем. Наиболее известные картины Леонова «Над терминатором» (видимой с орбиты границы земного дня и ночи), «Солнечный ветер», «Над Черным морем», «Автоматическая стыковка».

Писал картины и космонавт Владимир Джанибеков. У него более земная манера: «На работу» (космонавты идут к ракете), «Перед стартом» (космонавт у люка в окружении белых голубей).

Учитель Лукаса

Советская космическая фантастика отличалась от зарубежной большей строгостью. Здесь не особо приветствовался дух развлечения, свойственный западному искусству. В центре внимания находился советский человек, а инопланетянам, в отличие от Голливуда, не уделялось почти никакого внимания. И тем не менее Голливуду приходилось учиться у советских кинематографистов.

Легендой космического кино был и остается режиссер Павел Клушанцев. Он прожил долгую жизнь, но снимал немного, причем преимущественно научную документалистику. Тем не менее два его художественных фильма, «Дорога к звездам» (1957) и «Планета бурь» (1961), вошли в историю. Поклонниками Клушанцева были Джордж Лукас, отец «Звездных войн», и Стэнли Кубрик, автор «Космической одиссеи 2001 года».

Голливудские продюсеры купили права на «Планету бурь», но показывать фильм в оригинальном виде не стали, так как самым неприятным персонажем советской картины был инженер-американец. Вместо этого из фильма Клушанцева, перемонтировав его и досняв несколько сцен, сделали два новых: «Путешествие на доисторическую планету» (1965) и «Путешествие на планету доисторических женщин» (1968). При этом советские спецэффекты были сохранены.

Дети в ракете

Популярными космическими фильмами конца 1950-х – начала 1960-х были «Небо зовет» и «Мечте навстречу» Михаила Карюкова. Первый рассказывал о полете на Марс, а второй, более сложно сделанный, – о контактах с пришельцами с планеты Центурий. «Я был спутником Солнца» (1959) Виктора Моргенштерна повествовал об экспедиции к звезде.

Снималось немало нефантастических картин о космической отрасли: «Человек с планеты Земля» (1958) и «Взлет» (1979) о Циолковском, «Самые первые» (1961) о подготовке космонавтов, «Главный конструктор» (1973) и «Разбег» (1982) о Королеве, а также «Укрощение огня» (1972) с неким собирательным образом советского ученого с намеком на Сергея Королева.

Отдельная категория – космические фильмы для детей и юношества. Одним из первых стал «Полет к тысячам солнц» (1963) Алексея Ерина, в котором мальчик, наслушавшись рассказов ученого во время ночной рыбалки, в своем воображении совершал космическое путешествие.

Вершиной юношеского жанра стала дилогия Ричарда Викторова «Москва – Кассиопея» (1973) и «Отроки во Вселенной» (1974) о приключениях школьников в космосе и их контактах с инопланетянами. «Большое космическое путешествие» (1975) Валентина Селиванова было более скромным зрелищем, зато в этом фильме звучали запоминающиеся песни Алексея Рыбникова.

Свою дань космической теме отдал и Андрей Тарковский, сняв в 1972-м «Солярис» по мотивам одноименного романа Станислава Лема.

Соблазнительная невесомость

Больше всего фильмов о космосе появилось в 1980-х, на излете советской эпохи. Кинофантастика была тогда общемировым трендом. Полные залы советских кинотеатров собирали отечественные картины «Через тернии к звездам», «Петля Ориона», «Звездный инспектор», «Лунная радуга», «Возвращение с орбиты», «Семь стихий», «Корабль пришельцев», «Подземелье ведьм» и другие.

Мультфильм «Тайна третьей планеты» (1981) по мотивам историй Кира Булычева с гениальной музыкой Александра Зацепина стал космической классикой на все времена.

В первые годы после распада СССР мало кому было дело до космического искусства. И оно снова стало формой эскапизма. Никакой государственной поддержки или большой идеи за ним уже не стояло. Голливуд же продолжал исправно производить космические картины: «Армагеддон», «Звездный десант», «Аполлон 13» и другие.

Потребовалось немало лет, чтобы Россия вспомнила о космическом жанре, начав снимать исторические фильмы о триумфах советской космонавтики: «Гагарин. Первый в космосе» (2013), «Салют-7» (2017), «Время первых» (2017). А в этом году появился и «первый фильм, снятый в космосе» — тот самый «Вызов», брошенный, видимо, Западу нашими кинематографистами.

Автор текста: Александр Зайцев

Источник: fanfanews