Золото как концепция

С точки зрения современного химика или физика, трансмутация железа в золото — ядерная реакция, в результате которой из атома с 26 протонами в ядре образуется атом с 79 протонами (уж не важно, при каких условиях такая реакция возможна). С точки зрения египетского или средневекового алхимика, золото — это желтый ковкий материал с металлическим блеском.

Золото есть совершенное тело, порождаемое чистой, неподвижной, прозрачной красной Ртутью и чистой, неподвижной, красной, не горящей Серой, и оно ни в чем не имеет потребности.

(Псевдо-)Роджер Бэкон, «Зеркало Алхимии», между XIII и XV веком

По-настоящему золотое золото, кроме того, проходит и другие тесты — например, плохо растворяется в кислоте. Но это не самое главное — в конце концов, алхимику нужно не золото, а философский камень, первоматерия. Искусственное золото настолько же далеко от золота, как и золото от философского камня, но намного ближе, чем изначальное вещество. Поэтому алхимики вполне гордились трансформацией железа, олова, свинца и меди в золотистый сплав — еще не венец Великого делания, но шаг в нужном направлении. Теперь дело за секретом трансмутации, изменения сущности вещей — а он уже позволит превращать что угодно во что угодно: грязь в золото, а болезнь в здоровье.

Про электрические свойства золота алхимики, конечно, не думали — это теперь мы пониманием, что металлический блеск и ковкость напрямую связаны с электронной структурой материала, а говоря «металл», в первую очередь имеем в виду кристалл, в котором электронный газ никак не привязан к решетке из атомных ядер. Так «желтое, ковкое и блестит» превращается в «проводит ток как металл».

У воды нет ни цвета, ни формы, ни металлического блеска. На пути к секрету всех тайных вещей (и золоту) каждый уважающий себя алхимик в первую очередь изгонял из запертого в тигеле вещества всякий намек на влагу, которая не благородна и суть «дым, чернота и смерть».

Знай, что Небо должно быть соединено с Землей через посредника — но Форма в средней природе [помещена] между небом и землей сопряженными, которая [форма] суть является нашей водой. Но вода во всем воздерживается от первенства, которое следует из этого камня; но второе суть золото и третье золото только в том, что более благородно, чем вода и испражнения.

«Золотой трактат Гермеса Трисмегиста»

Суть воды

Вода — настолько не золото, насколько это вообще возможно. Нет кристаллической решетки, состоит из совсем других атомов. А кроме того, вода диэлектрик, и свободных электронов в ней нет вообще. Чтобы сделать из нее что-то близкое к золоту, придется увеличить количество проводящих электронов на много порядков — не просто чтобы они там появились, а чтобы еще и перешли в свободное состояние. Растворять в воде электроны — не самая простая задача, но можно попытаться превратить воду в металл, начав с более естественных для воды носителей заряда — протонов, катионов металлов и анионов.

Вопрос: Каков материал Хаоса?

Ответ: Это ничто иное, как влажный пар, так как среди всех веществ только создание воды завершается в нехарактерные сроки, и она одна подлинный предмет, подготовленный к получению формы.

Барон де Чуди, «Пламенеющая Звезда, катехизис степени Подмастерья Устава Неизвестных Философов», ок. 1770 г.

Перед тем, как переходить непосредственно к превращениям, тщательно оценим начальное состояние вещества, с которым нам предстоит работать. Даже в чистой воде без примесей есть некоторое количество заряженных частиц. Из-за автопротолиза, во время которого одна молекула отбирает у соседней протон, в воде возникают заряженные частицы: первая молекула превращается в положительно заряженный ион H3O+, а ее соседка — в гидроксид-анион OH-. Но их в воде совсем немного, 10^-7 моль на литр. Это примерно 6 × 10^16 катионов. Благодаря механизму транспорта катионов водорода между молекулами у воды аномально высокая протонная проводимость — намного выше, чем была бы при обычной диффузии, — но от нужного нам состояния металла вода невообразимо далеко. В таком же объеме золота примерно 6 × 10^25 электронов — это на девять порядков больше.

Попытка 0: солим воду

Хоть как-то приблизиться к нужному значению можно, насыпав в воду дополнительных носителей заряда. Разница в электроотрицательности между атомом водорода и кислорода в молекуле воды делает ее электрическим диполем. Это помогает воде хорошо растворять, образуя гидратные оболочки вокруг ионов, которые появляются в результате диссоциации. Ионы — заряженные частицы, поэтому двигаясь по воде они переносят заряд и превращают ее в электролит. Таким образом мы точно приближаем ее к металлическому состоянию, но насколько сильно?

Хорошо растворимые соли диссоциируют в воде практически полностью. Для разных солей величины будут отличаться, но оценить их порядок можно на примере хлорида натрия. Максимальная масса соли, которую можно растворить в литре воды при комнатной температуре, — 359 граммов, все лишнее останется лежать на дне сосуда. Это примерно 6 моль соли, то есть 3,6 × 10^24 ионов одного знака. Это намного ближе к концентрации электронов в золоте (их там 6 × 10^25).

Но ионы — это не электроны. Они не образуют единой среды, а скорость их перемещения определяется скоростью их диффузии в воде. Этого вполне хватает, чтобы на соленых растворах работали гальванические элементы, но в состояние, аналогичное электронному газу, ионы не переходят.

Засолить воду до состояния металла не получится — для хризопеи воды нужен более изощренный способ.

Попытка 1: делаем лед

Вообще, превращение диэлектрика в металл — фазовый переход, который происходит по квантовому механизму. Если постепенно увеличивать концентрацию электронов в веществе, то в какой-то момент их станет так много, что радиус экранирования кулоновского взаимодействия станет совсем маленьким, они полностью потеряют свою связь с положительно заряженным ядром атома и превратятся в единый электронный газ. Как единое целое он распространяется и по среде (обычно это кристаллическая решетка). Увеличить концентрацию носителей заряженных квантовых частиц в диэлектрике или полупроводнике можно изменяя температуру, давление, внешнее поле или степень допирования.

Чтобы применить существующие для твердых материалов наработки к воде, можно попробовать сначала ее заморозить и доводить количество носителей заряда до нужного количества уже в кристалле льда. По данным расчетов, лед действительно можно превратить таким образом в настоящий металл, только стабильными эти фазы становятся при невероятно высоких давлениях — около 50 миллионов атмосфер. В лабораторных условиях такое пока невозможно.

В конце XX века появилась еще одна идея. Раз у жидкой воды очень высокая протонная проводимость, то, может быть, возможны кристаллические фазы, в которых протоны тоже образуют единый газ и превращают лед в «протонный металл» — то есть проводящий материал, где заряд разносят не электроны, а протоны? Сначала моделирование показало, что такая фаза действительно есть — это суперионный лед XVIII. В нем атомы кислорода образуют упорядоченную решетку, а протоны не связаны с ними валентными связями и свободно перемещаются между ними. Такая кристаллическая фаза льда возможна, но стабильной она будет только при давлениях, которые приближаются к 10 миллионам атмосфер, — как в ядрах ледяных гигантов (например, Нептуна или Урана). В 2018 году такую воду удалось получить в лаборатории.

Модель суперионного льда. Шариками обозначены атомы кислорода, линиями — траектории ионов водорода S. Hamel, M. Millot, J. Wickboldt / LLNL—NIF

Проблема в том, что в это состояние вода переходит в ячейке с алмазными наковальнями при давлении больше миллиона атмосфер, и даже для минимального количества вещества его можно поддерживать не дольше 20 наносекунд. Проводимость суперионного льда подбирается к проводимости золота значительно ближе, чем водные растворы соли: она в районе 10 тысяч сименсов на метр (у золота проводимость на три порядка больше: 45,5 миллиона сименсов на метр, а у морской воды на четыре порядка меньше, три сименса на метр). При этом протонная проводимость суперионного льда может дополняться и небольшой электронной проводимостью. Это состояние воды вполне могло бы претендовать на то, чтобы считаться алхимическим золотом, если бы оно было хоть немного более устойчивым и мы могли посмотреть на него своими глазами, оценив цвет и блеск.

Промежуточный итог первых двух попыток с более естественными для воды носителями заряда — ионами и протонами — скорее неутешительный. Несмотря на локальный успех с суперионным льдом, «золотым» его назвать все же нельзя. Поэтому придется вернуться к электронам, но искать более реальные условия, чем давление в 50 миллионов атмосфер.

Вопрос: Каковы предосторожности, которые необходимо принимать, чтобы не разувериться в работе?

Ответ: Нужно усердствовать в снимании испражнений материи и думать только о получении ядра или центра, который заключает в себе свойства смеси.

Барон де Чуди, «Пламенеющая Звезда, катехизис степени Подмастерья Устава Неизвестных Философов», ок. 1770 г.

Попытка 2: хризопея аммиака

Накачать воду электронами можно и в более приемлемых условиях. Для этого можно растворить в ней материал, который готов легко этими электронами делиться — например щелочной металл. Проблема в том, что в воде эти электроны не перемещаются в свободном состоянии по среде, а сразу же реагируют с молекулой растворителя, образуя гидроксид-анион и молекулу водорода. Эта реакция идет бурно, и в случае со многими щелочными металлами может привести к взрыву. Но чтобы удостовериться, что такой принцип вообще может работать, для начала можно потренироваться на какой-нибудь другой жидкости.

Один из подходящих кандидатов для такой тренировки — сжиженный аммиак. В нормальных условиях это газ, но его температура кипения всего -33 градуса Цельсия, и еще XIX веке его научились получать в жидком виде. Жидкий аммиак — тоже сильный ионизирующий растворитель, но, в отличие от воды, он не так бурно реагирует с щелочными металлами, поэтому может растворять в себе довольно много, например, лития.

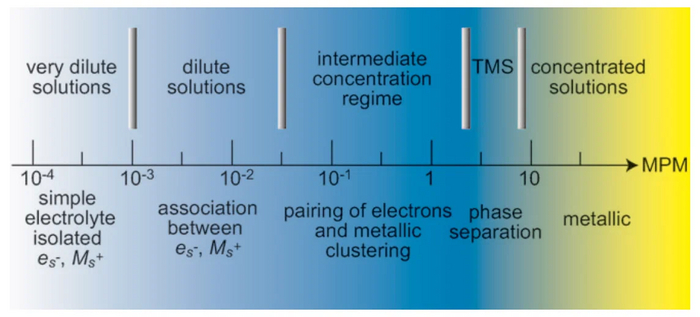

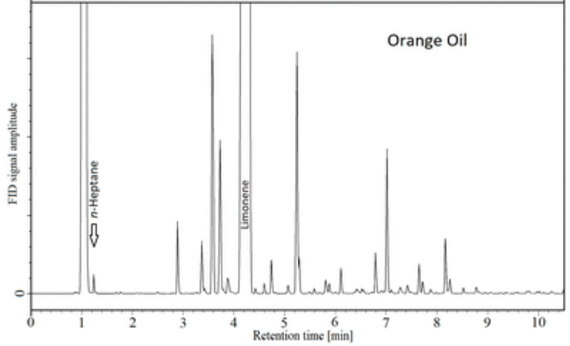

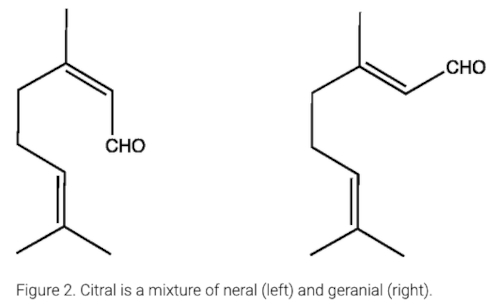

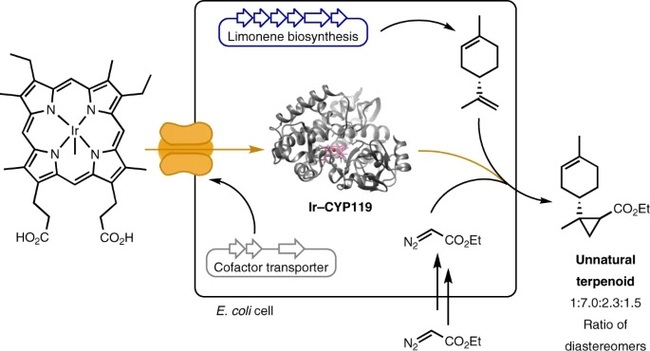

Гемфри Дэви в начале XIX века заметил, что газообразный аммиак реагирует с литием, давая необычную синюю окраску, а когда аммиак стал доступен в жидком виде, наблюдения за взаимодействием щелочных металлов с аммиаком перенеслись в раствор. А в 1897 Хэмилтон Кэди увидел, что при определенной концентрации лития раствор начинает проводить как металл, а не как электролит. В течение XX века химики пытались определить, как много лития можно растворить в аммиаке и действительно ли он превращается в металл. Растворение в бесцветном аммиаке сравнительно небольшого количества лития придает ему голубую окраску, и связано это с повышением концентрации отрицательно заряженных частиц, в том числе свободных электронов. К середине века химики определились, что в аммиаке можно растворить до 21 мольного процента лития — его окраска при этом будет сначала синеть, потом станет зеленой, а затем — золотистой.

Изменение цвета аммиачного раствора лития в зависимости от концентрации лития. При концентрации около четырех мольных процентов лития происходит моттовский переход (TMS) в металлическое состояние и раствор приобретает золотистую окраску Eva Zurek et al. / Angewandte Chemie, 2009

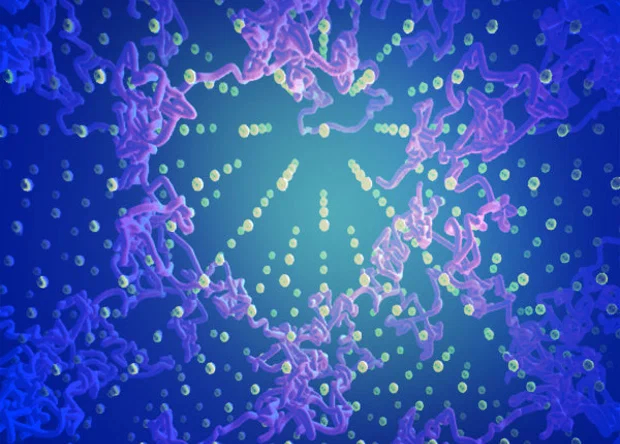

Изменение окраски сопровождается расслоением раствора — связано это именно с увеличением концентрации электронов. Если при сравнительно небольших концентрациях лития и ионы металла, и растворенные в аммиаке электроны — отдельные частицы, то когда их становится больше, они начинают взаимодействовать друг с другом, собираться в пары и кластеры. В зависимости от количества растворенного лития могут формироваться молекулярные комплексы различной структуры с разным количеством молекул аммиака в комплексе, разной геометрией и разными свойствами.

В тот момент, когда у раствора появляется золотистая окраска, происходит моттовский переход: раствор лития в аммиаке действительно превращается в металл, электроны полностью теряют свою локализацию и становятся электронным газом. Происходит это, когда лития в аммиаке уже единицы мольных процентов. В литре раствора в этот момент находится около 10^24 электронов.

Вблизи насыщения концентрация металла в аммиаке составляет около 21 процента. По проводимости металлический аммиак превосходит даже ртуть.

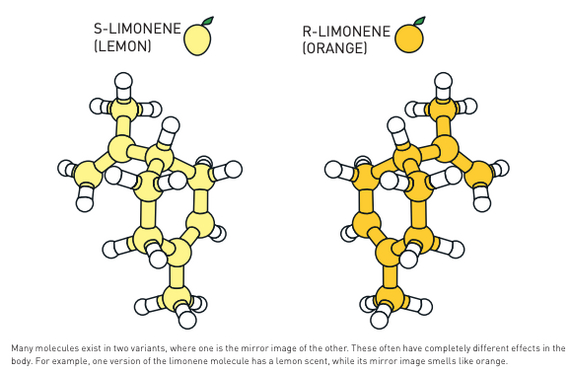

Наблюдения: золотистый блеск

Если в веществе достаточно электронов, то оно начинает блестеть. Это происходит оттого, что фотоны взаимодействуют с электронным газом: свет рассеивается и дает блеск.«Металлизация» аммиака состоялась, именно когда он заблестел.

Если блеск возник, как только в нем появился электронный газ, то с золотистой окраской аммиачному раствору лития просто повезло. Электронная структура молекулярных кластеров из молекул аммиака и лития мало похожа на электронную структуру атомов золота — просто спектр поглощения этого раствора оказался достаточно близок к спектру поглощения золота.

Внешний вид аммиачного раствора лития при различных концентрациях лития, от 0 до 21 мольного процента Eva Zurek et al. / Angewandte Chemie, 2009

Попытка 3: металлическая вода

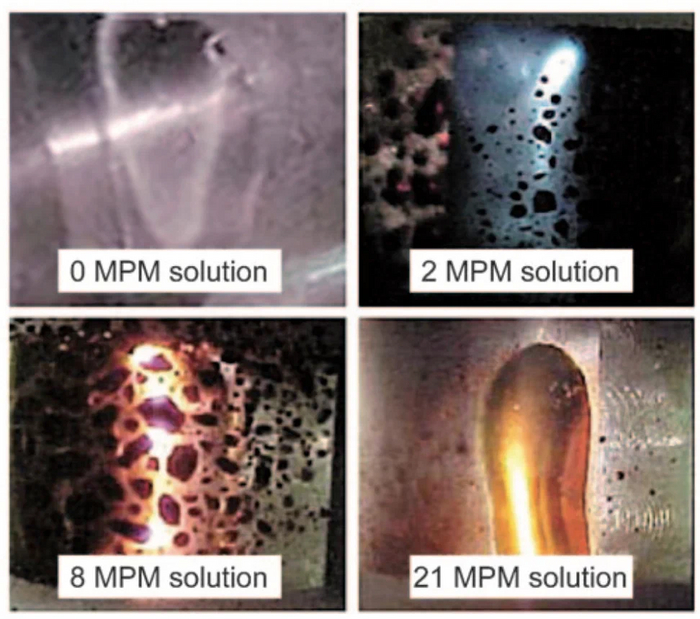

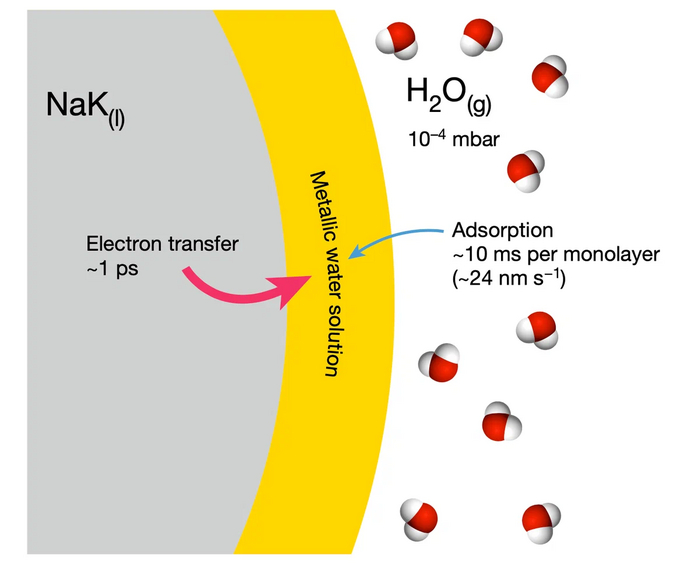

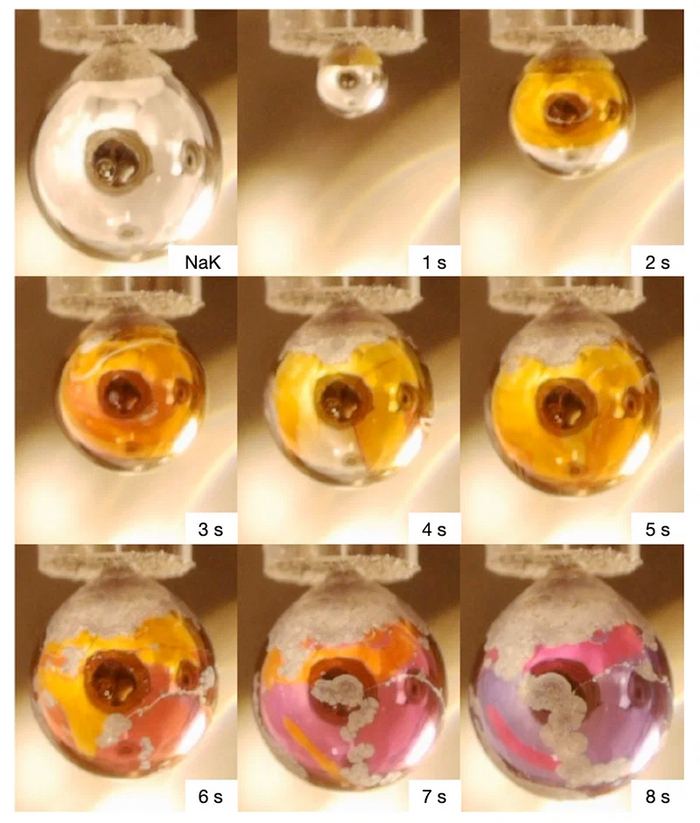

Имея на руках достаточно данных о том, как превратить аммиак в золото, можно вернуться к воде — надо только найти способ избежать взрыва при ее реакции с щелочным металлом. Как это сделать, показали только что химики под руководством Павела Юнгвирта (Pavel Jungwirth) из Института органической химии и биохимии Чешской академии наук. Они взяли каплю жидкого сплава натрия и калия, которая медленно вытягивалась из капилляра в вакуумную камеру. Там находился водяной пар под давлением 10^-7 атмосфер, у молекул которого было десять секунд, чтобы как-то провзаимодействовать со сплавом. Через десять секунд капля достигала 5 миллиметров в диаметре, отрывалась от капилляра и падала вниз. Пока она висела, на ее поверхности адсорбировалась пленка воды толщиной 80 мономолекулярных слоев. Этого хватило, чтобы вода прореагировала с металлом, не приводя к взрыву.

Образование металлической водяной пленки на поверхности капли сплава натрия и калия Philip E. Mason et al. / Nature, 2021

Практически сразу, как первые слои воды адсорбировались на поверхность капли сплава, в ней начали растворяться атомы щелочных металлов и резко возросла концентрация свободных электронов. Из-за этого капли из серебристых стали золотистыми. Ученые исключили связь окраски с интерференцией и другими оптическими эффектами и доказали, что связано это именно с металлизацией воды. Им удалось довести концентрацию электронов в воде до 5 × 10^24 штук в литре — этого вполне достаточно, чтобы стать металлом.

В металлическом состоянии вода находилась несколько секунд, после чего постепенно превращалась в обычный электролит — водный раствор ионов натрия и калия.

Внешний вид капли сплава натрия и калия, вытекающей из капилляра в вакуумную камеру с парами воды. На первом рисунке такая же капля, но в камере без водяных паров Philip E. Mason et al. / Nature, 2021

Так же, как и в аммиаке, золотистый блеск — прямое следствие появления в воде электронов проводимости. То, что этот блеск не серебристо-белый, а желтый — уже свойство взаимодействия электронов с ядрами атомов и тех энергетических переходов, которые приводят к поглощению света. Интересно, что именно окраска стала сигналом о том, что электронный газ появляется в водяной пленке, ведь у самого сплава этой окраски нет.

В итоге, хоть и всего на несколько секунд, химики превратили воду в металл с цветом золота, блеском золота и электронами, как в золоте. Хризопея прошла успешно.

Вопрос: Возможно не избежать риска создания разновидности уродства, если искать золотоносное семя вне самого золота, ввиду отдаления его от природы?

Ответ: Не давайте повод сомнению, что золото содержит золотоносное семя и даже более совершенное, чем какое-либо другое тело, но это не вынуждает нас использовать вульгарное золото, так как вышеупомянутое семя находится во всех и в каждом по отдельности из остальных металлов. Оно не что иное, как неизменное зернышко, которое природа ввела в первоначальную замороженную ртуть. Все металлы имеют то же самое происхождение и одну общую материю, о чем узнают точно в следующем градусе те, кто стали достойными того, чтобы получить его применение и его последовательное освоение.

Барон де Чуди, «Пламенеющая Звезда, катехизис степени Подмастерья Устава Неизвестных Философов», ок. 1770 г.

Заметки на полях

Для настоящего алхимика трансмутация обычного металла в золото была скорее формальной целью, которая на самом деле должна приблизить понимание устройства мира. То, что при этом у них должен получиться драгоценный металл, больше волновало английских королей, которые своими указами ограничивали их деятельность.

Совершенствование технологий Великого делания повлияло на технический прогресс, но — по крайней мере, насколько известно миру — не привело к постижению секрета всех тайных вещей и власти над сущим. Таинство алхимической трансмутации в XXI веке, конечно, продолжает беспокоить умы отдельных людей, но для большинства из нас трансмутация давно стала делом физиков, синтезирующих новые элементы в поисках острова стабильности, а не космической власти.

Вряд ли приблизились к секрету эликсира философов и чешские химики, превратив в золото воду. И хотя им, как и настоящим алхимикам прошлого, само по себе золото было совершенно не важно, успех эксперимента уточнил наши представления о возможных состояниях воды, научил управлять скоростью бурных экзотермических реакций и насыщать жидкости свободными электронами. Но к «совершенной эмансипации воли» он не привел. В общем-то, потому, что к тому и не стремился.

Автор: Александр Дубов

Источник