Прочитав книгу Патрика Кинга, я осознал, что эмоциональный интеллект — это не просто набор абстрактных понятий, а реальный, практический навык, который каждый может развивать. В своей практике психолога я много раз сталкивался с тем, что понимание и управление эмоциями является ключом к улучшению отношений и общего качества жизни. Поэтому я решил не только поделиться своими размышлениями, но и сделать этот текст полезным для каждого, кто хочет развивать эмоциональный интеллект.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность распознавать, понимать и регулировать свои эмоции, а также управлять эмоциями других людей. В книге Патрик Кинг выделяет несколько важных составляющих ЭИ:

• Эмпатия — это умение поставить себя на место другого человека и почувствовать, что он переживает.

• Эмоциональная валидизация — способность признавать и уважать эмоции других, не обязательно разделяя их точку зрения.

• Активное слушание — навык внимательного восприятия слов и невербальных сигналов собеседника.

• Саморегуляция — умение управлять собственными реакциями и сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Эти элементы позволяют нам более осознанно и эффективно взаимодействовать с окружающими. Но важно понимать, что эмоциональный интеллект — это не врожденная черта, а навык, который можно и нужно развивать.

Почему важно развивать эмоциональный интеллект?

Как психолог, я вижу, что многие проблемы в отношениях и коммуникации возникают из-за неспособности людей понять или выразить свои эмоции. Мы живем в мире, где часто поощряется рациональность, умение достигать целей и конкурировать. Однако мы забываем, что каждый из нас — существо эмоциональное, и эмоции играют огромную роль в нашей жизни, будь то на работе, в семье или в кругу друзей. Люди с высоким уровнем ЭИ лучше понимают себя и других, что делает их более успешными в общении и способствует улучшению качества их жизни в целом.

Развитие эмоционального интеллекта помогает в любой сфере жизни. Хотите построить гармоничные отношения с партнером? Нужно лучше понимать, что движет вашим коллегой по работе? Или вы просто хотите научиться справляться со своими собственными эмоциями? Все это начинается с ЭИ. Патрик Кинг подчеркивает, что эмоциональный интеллект помогает не только в личной сфере, но и в профессиональной, поскольку мы все постоянно взаимодействуем с людьми.

Как развить эмоциональный интеллект?

Вот основные рекомендации, которые я для себя выделил.

Как углубить эмпатию и эмоциональные связи

Эмпатия — это один из главных навыков, которые стоит развивать для улучшения эмоционального интеллекта. Однако многие недооценивают её значение. В обществе часто больше внимания уделяют рациональности и логике, забывая, что мы живем среди людей, а не машин. Для меня эмпатия — это не просто понимание чужих чувств, а попытка глубже понять, что стоит за этими эмоциями, как они формируются.

Когда я консультирую людей, часто сталкиваюсь с тем, что многие не понимают, почему их близкие или коллеги ведут себя определенным образом. Но как только мы начинаем рассматривать ситуацию с позиции эмпатии, люди начинают осознавать, что за внешними действиями может скрываться множество скрытых эмоций и переживаний.

Практика наблюдательности

Развитие эмпатии начинается с наблюдательности. Присмотритесь к людям вокруг вас: как они реагируют на различные ситуации, какие невербальные сигналы они подают? Часто истинные эмоции передаются через выражение лица, движения рук или даже паузы в речи. Начните обращать внимание на такие моменты, и вы увидите, насколько разнообразны и сложны эмоциональные реакции людей.

Например, один мой клиент рассказывал о том, как его коллега на работе всегда был раздражен и груб. Но когда он начал прислушиваться и замечать мелкие детали в его поведении — как тот вздыхает или прячет глаза, когда речь заходит о семейных вопросах — он понял, что коллега просто переживает сложный этап в жизни. Осознание этого помогло клиенту проявить эмпатию и изменить свое отношение к ситуации.

Практика эмпатии также требует терпения. Вы не всегда сможете мгновенно понять, что чувствует другой человек. Но важно проявлять интерес и задавать вопросы, чтобы лучше разобраться в его внутреннем мире. Это не только укрепляет отношения, но и помогает вам самим расти эмоционально.

Саморегуляция — ключ к управлению эмоциями

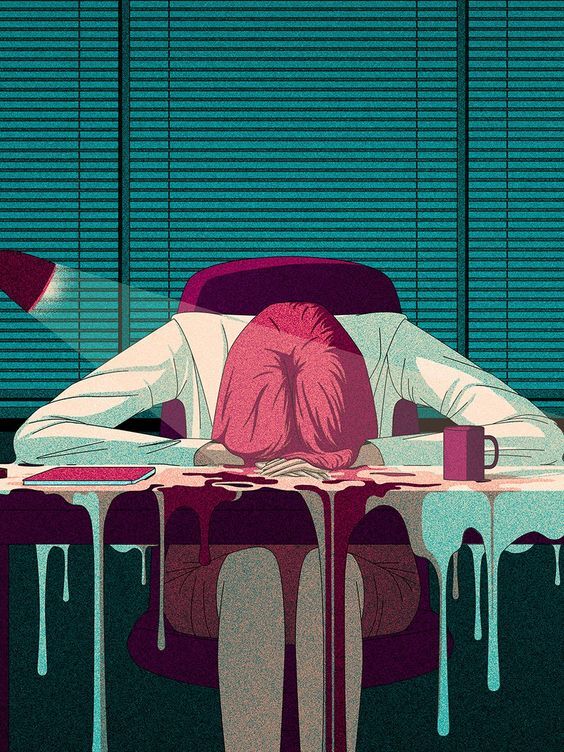

Следующим шагом в развитии эмоционального интеллекта является умение управлять своими эмоциями. Как часто мы действуем импульсивно, позволяем гневу или раздражению взять верх над нами? Управление эмоциями — это не подавление чувств, а осознанное их проживание и способность выбирать, как на них реагировать.

Кинг в своей книге подчеркивает важность практики осознанного дыхания и медитации как способов саморегуляции. Сначала это может казаться сложным или неэффективным, но со временем такие практики начинают приносить плоды. Когда мы делаем паузу перед тем, как ответить или отреагировать, мы создаем пространство для осознания своих эмоций и выбора более осознанного ответа.

Я часто использую этот метод сам. Например, если я чувствую, что начинаю злиться или раздражаться, я стараюсь на мгновение остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и задать себе вопрос: «Что именно меня беспокоит в этой ситуации?» Такой подход помогает мне действовать более рационально и сохранять контроль над ситуацией.

Управление эмоциями — это также способность отпустить. Мы часто цепляемся за негативные чувства: обиду, злость или разочарование. Но если мы научимся отпускать эти эмоции и переключаться на более конструктивные мысли, это поможет нам не только сохранить внутреннее спокойствие, но и улучшить наши отношения с окружающими.

Эмоциональная валидизация — как признание чувств других помогает наладить связь

Когда мы признаем чувства других людей, мы создаем пространство для доверия и открытости. Часто люди не хотят слышать советы или критические замечания в моменты, когда они испытывают сильные эмоции. Они просто хотят, чтобы их услышали и поняли. Эмоциональная валидизация — это способ показать человеку, что его эмоции важны, что они имеют значение, даже если вы с ними не согласны.

В моей практике я часто встречаю случаи, когда люди, не чувствуя эмоциональной поддержки от партнера или коллег, начинают закрываться, что ведет к росту напряженности в отношениях. Однако когда их эмоции признаются и уважаются, это меняет всю динамику общения. Простые фразы вроде «Я вижу, что ты сейчас очень расстроен» или «Понимаю, почему ты так себя чувствуешь» могут кардинально изменить ход разговора.

Этот подход можно применять не только в личных отношениях, но и в профессиональной среде. Например, когда вы сталкиваетесь с недовольным клиентом или коллегой, сначала признайте его чувства, прежде чем предлагать решения. Это создаст основу для более продуктивного диалога.

Активное слушание — основа эффективной коммуникации

Мы часто думаем, что слушаем людей, но на самом деле мы просто ждем своей очереди говорить. Активное слушание — это умение не только слышать слова, но и воспринимать эмоции, которые за ними стоят. Это требует внимания и желания понять, а не просто ответить.

Когда вы практикуете активное слушание, важно задавать уточняющие вопросы, перефразировать услышанное, чтобы показать, что вы действительно поняли смысл сказанного. Например, вместо того чтобы сразу предлагать решение, спросите: «Правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит…?» — это поможет вашему собеседнику почувствовать себя услышанным и понятым.

Я часто вижу, как активное слушание меняет динамику отношений. Люди становятся более открытыми, когда понимают, что их действительно слышат. Это создает атмосферу доверия и уважения, которая способствует более глубоким и честным взаимодействиям.

Быть открытым к своим эмоциям

Важный урок, который я усвоил после прочтения книги, — это необходимость быть открытым к своим собственным эмоциям. Мы часто пытаемся скрыть свои чувства, особенно когда дело касается негативных эмоций, таких как страх или грусть. Но настоящая эмоциональная сила приходит тогда, когда мы учимся принимать и выражать свои эмоции.

Я заметил, что когда я стал больше говорить о своих чувствах с близкими, это не только помогло мне лучше понять свои эмоциональные реакции, но и укрепило мои отношения с окружающими. Открытость делает нас уязвимыми, но она также делает нас более человечными и позволяет другим людям лучше нас понимать.

Итого: что я хочу этим сказать

Эмоциональный интеллект — это нечто большее, чем просто способность контролировать эмоции. Это искусство понимания себя и окружающих, умение признавать и уважать чужие чувства, а также способность строить глубокие и доверительные отношения. Прочитав книгу Патрика Кинга, я ещё раз убедился, насколько важен этот навык в нашей повседневной жизни.

Если вы хотите начать развивать эмоциональный интеллект, начните с малого: попробуйте слушать людей вокруг вас, задавайте вопросы о том, что они чувствуют, и анализируйте свои эмоциональные реакции. Это процесс, который требует времени и осознанности, но результаты будут ощутимы в каждой сфере вашей жизни — от личных отношений до профессионального успеха.

Развитие эмоционального интеллекта — это путь к лучшему пониманию себя и окружающих, к более гармоничной и полноценной жизни.

Если вам интересна психология, интересные факты и забавные мемы на эту тему, есть отличный канал, где можно найти всё это в одном месте. (https://t.me/realpsynotes)

А для тех, кто любит важные напоминания для себя, чтобы не забывать о главном, есть еще одно место, которое помогает не терять фокус на том, что действительно важно. (https://t.me/helpyourselfrightnow)