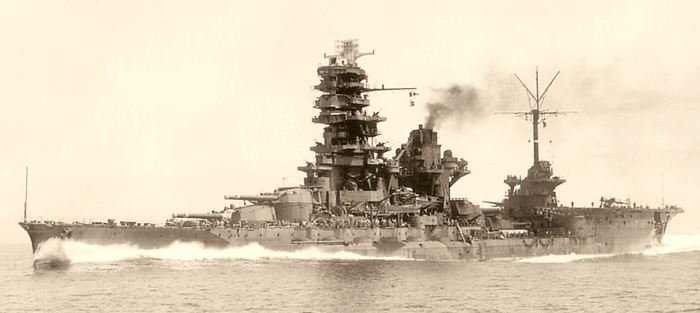

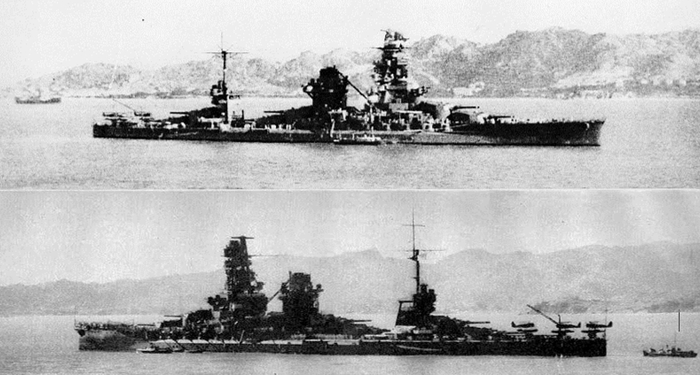

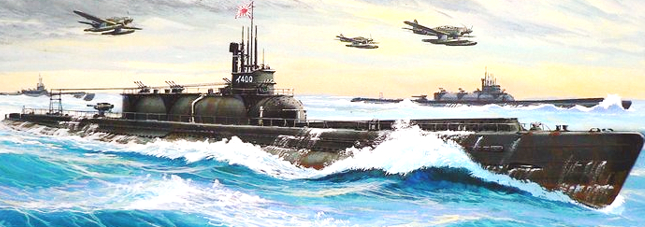

Недооценили или боялись потерять? Почему японские линкоры-авианосцы «Исэ» и «Хюго», построенные в 1943 году не участвовали в сражениях?

Есть в военной истории такие эпизоды, которые заставляют почесать затылок. Японцы в 1943 году умудрились создать два корабля-гибрида - «Исэ» и «Хюгу». Спереди линкор, сзади авианосец. Выглядело устрашающе, но толку от них было как от козла молока. Почему так вышло? Разберем по полочкам.

С чего началась постройка?

Сначала это были самые обычные линкоры. Старички, построенные еще при царе Горохе - в 1910-х. «Исэ» достроили к 1917 году, но в Первой мировой она так и не повоевала. Вместе со своей сестрой «Хюгой» они мирно служили - то учения, то помощь при стихийных бедствиях.

В тридцатых их слегка подлатали, добавили эти знаменитые японские "пагоды" (такие башни-небоскребы на палубе). С ними японские линкоры было не спутать ни с чем.

Когда грянула война на Тихом океане, наши герои уже считались старьем. К Перл-Харбору их взяли, но для галочки - пусть плавают где-то сзади. То же самое и с Мидуэем - присутствовали, но в стороне стояли.

Метаморфоза кораблей

А потом случился Мидуэй. Японцы влетели по полной - четыре авианосца на дно. В штабах началась истерика: авианосцы нужны позарез, а строить новые долго и дорого. Кто-то предложил: а давайте старые линкоры переделаем?

Вариантов было много. Сначала думали вообще все снести и сделать нормальный авианосец. Но это получалось слишком муторно. В итоге выбрали золотую середину - срезать только кормовые башни и на их месте пристроить кусок авианосца.

Сказано - сделано. Убрали две задние башни, нацепили 70-метровую взлетку и ангар. Получился франкенштейн: половина линкор, половина авианосец. На первый взгляд даже ничего - и пушки есть, и самолеты.

Дьявол в деталях

Переделка тянулась почти год и закончилась к октябрю 1943-го. Самолетов могли взять штук двадцать с хвостиком - разведчики да пикировщики в основном.

Но тут началось самое веселое. На взлётке (которая 70 метров), посадить самолет невозможно. Только взлетать. А дальше что? Лети ищи аэродром или плюхайся в воду рядом с кораблем, авось подберут.

Катапульта постоянно барахлила. Ангар маленький - не все самолеты влезают, остальные на палубе мокнут. В общем, техническое решение получилось так себе.

Летчиков нет - проблем воз

Все эти технические заморочки меркли рядом с главной бедой - летать было некому. К 1943 году японская авиация потеряла кучу опытных пилотов. Тех, кто остался, берегли для настоящих авианосцев. А новичков жалко было сажать на такую сложную технику.

Представляете абсурд? Корабль есть, самолеты есть, а летчиков нормальных нет. «Хюга» вообще ни разу не использовала свою авиацию в бою - некому было летать.

Командование крутилось как уж на сковородке. С одной стороны, корабли дорогущие, потерять страшно. С другой - использовать их нормально не получается.

Из военных в перевозчики

В итоге эти чудо-корабли стали возить солдат и припасы. «Исэ» в октябре 1943-го съездила на Трук - привезла дивизию и грузы. Линкор-авианосец превратился в транспорт. Печально, конечно.

В мае 1944-го их даже в специальную авианосную дивизию определили, авиагруппу приписали. Но толку - ноль. Единственный раз они в серьезном бою участвовали - это у мыса Энганьо в октябре 1944-го. Но и там их использовали как приманку - отвлекать американцев от десанта на Филиппинах.

Печальный финал

К 1945 году у японцев совсем плохо стало. Топлива нет, экипажи никакие. «Исэ» и «Хюга» больше стояли в портах, чем плавали.

В марте американцы до них добрались. 19 марта «Хюгу» бомбили, одну бомбу всадили. А летом устроили настоящий разгром. 24-28 июля по «Хюге» отработали 50 самолетов, 10 бомб попали. Адмирала убили 24 июля. «Исэ» тоже досталось - 60 самолетов атаковали, 6 прямых попаданий плюс куча близких разрывов.

Почему не получилось?

Так в чем же дело? Почему такие необычные корабли оказались бесполезными?

Во-первых, конструкция компромиссная. Ни рыба ни мясо. Как линкор - так себе, как авианосец - тоже никуда.

Во-вторых, авиации не хватало катастрофически. И самолетов мало, и летчиков еще меньше.

В-третьих, командование трусило. Жалко было терять такие дорогие игрушки в настоящем бою.

В-четвертых, война к тому времени изменилась. Нужны были быстрые авианосцы, а не медленные монстры.

Закат истории корблей-гибридов

История этих кораблей показывает классическую ошибку военного времени. Когда припекло, начинают лепить что попало, лишь бы быстро. В итоге получают ни то ни се.

Японцы попытались скрестить ужа с ежом и получили странное существо, которое ничего толком не умело. Может, если бы такие корабли появились в 1941-м, толк был бы. Но в 1943-м это уже было как мертвому припарки.

В итоге оба корабля кончили плохо. «Хюга» даже стала последним линкором, потопленным в войне. Грустный рекорд для корабля, который толком и не воевал.

Урок простой: в войне мало иметь хорошую идею, надо еще вовремя ее реализовать и правильно использовать. А иначе получится как с этими японскими уродцами - много шума из ничего.

Подписывайтесь на мой канал Дзен - https://dzen.ru/id/6898eeef3a8ebb77f9066089?tab=articles