Первенец Императорского флота Японии был построен русскими моряками в 1855 году. При каких обстоятельствах появилась шхуна "Хэда"

В середине 19-го века у берегов Японии произошла удивительная история: русская дипломатическая миссия адмирала Путятина потеряла свой корабль в результате цунами, но из этой трагедии родилось нечто неожиданное — первый японский военный корабль европейского образца.

Дружественный визит

По приказу Николая I с целью наладить торговые связи с Японией, в 1852-м, собрали делегацию во главе с Евфимием Путятиным.

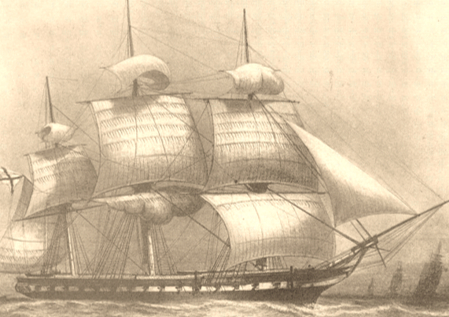

Путь выдался тот ещё: шторма трепали судно как могли, то и дело требовался ремонт. Да и "Паллада" к моменту отплытия из Кронштадта была уже не первой свежести – больше двадцати лет, что явно не добавляло оптимизма.

Путятин понял, что Палладе требуется замена, и отправил в Петербург сообщение с просьбой прислать новенький фрегат Диану.

В октябре 1853 г. Диана вышла из Кронштадта и направилась на Дальний Восток. Преодолев Тихий океан, фрегат достиг Гонолулу. В конце мая моряки прочитали в газетах о войне Франции и Англии против России. Ещё писали, что английская эскадра адмирала Прайса гоняется за кораблями Путятина. Диана быстренько ушла от Гавайских островов и к июлю 1854 года добралась до залива Де-Кастри, где её ждала встреча с фрегатом Паллада.

Старший офицер Дианы И. И. Бутаков получил звание капитан-лейтенанта и стал командиром фрегата Паллада. Часть команды Паллады перешла на Диану для дальнейшего ведения переговоров с Японской стороной.

Катастрофа в заливе Симода

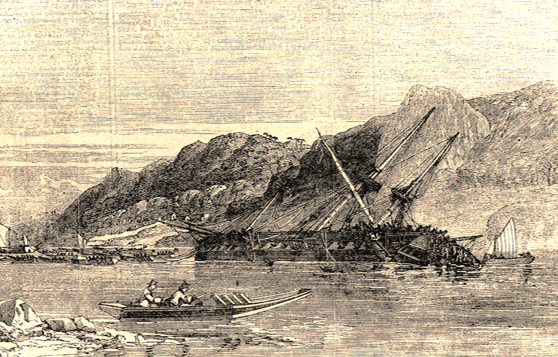

Переговоры шли в городке Симода, но 11 декабря 1854 года случилось нечто страшное.

«Около 10 часов утра... я почувствовал легкое содрогание... Спустя некоторое время после этого землетрясения вода близ города как будто закипела», — писал сам Путятин. Началось мощнейшее цунами.

Волны поднимались на три сажени выше обычного уровня, полностью затопив город Симода.

Героизм в безвыходной ситуации

Фрегат получил серьезные повреждения. «Среди обломков, выброшенных на берег, нашли 80 футов киля и 90 футов фальшкиля. Руль сорвало, и он найден не был. Вода в трюме прибывала до 18 дюймов в час».

Путятин принял решение перевести корабль в более спокойную бухту. Японцы нашли идеальное место — закрытую от ветров бухту Хэда, в 15 милях от Симоды. Но добраться туда было не так просто.

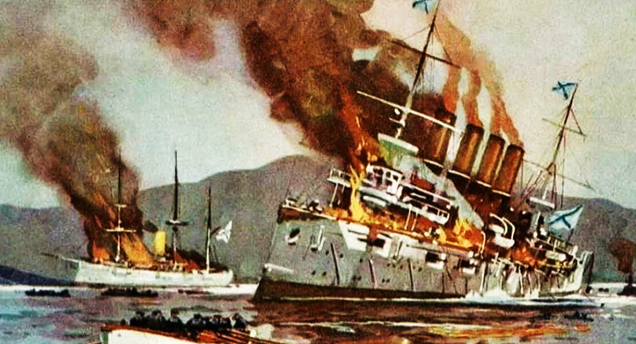

2 января 1855 года "Диана" вышла из Симоды с временным рулем. К ночи ветер стал противным и начал свежеть. Временный руль сорвало. Фрегат оказался в кабельтове от берега, по которому ходил сильный бурун. Течь увеличилась, и корабль медленно погружался в воду.

7 января местные жители подготовили около 100 лодок, чтобы отбуксировать тонущий фрегат в порт Хэда. В продолжение трех часов они буксировали фрегат, но неожиданный шквал разметал спасательную флотилию. Фрегат опрокинулся и пошел ко дну.

Рождение шхуны из пепла катастрофы

Обычно такая история закончилась бы эвакуацией экипажа домой. Но Путятин не был обычным человеком. Часть команды он действительно отправил в Петропавловск, но сам остался в Японии завершать переговоры. И тут произошло чудо инженерной мысли и человеческой воли.

«После гибели «Дианы» Путятин организовал постройку своими силами и средствами нового судна. На «Диане» было много чертежей и планов различных судов... но все это погибло при кораблекрушении».

Казалось бы — как строить корабль без чертежей? Но тут случилось настоящее везение. К счастью, в вещах Путятина оказался журнал «Морской сборник», № 1 за 1849 г., в котором были помещены чертежи шхуны «Опыт».

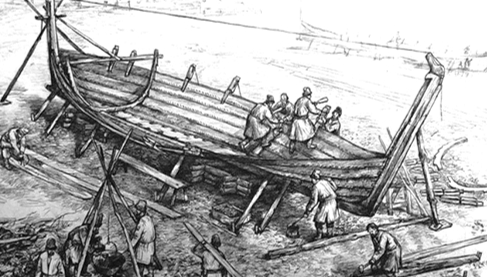

По одному-единственному чертежу из журнала прапорщик Карандашев и мичман Колокольцев создали полноценные рабочие планы. А дальше началась поистине героическая стройка века.

Когда русские учили японцев корабельному делу

Большая часть леса была вырублена в горах нашими матросами, которым пришлось учить помогавших японцев различным судостроительным тонкостям.

Представляю эту картину: наши моряки рубят лес в японских горах, а рядом с ними японские мастера впервые в жизни осваивают европейские корабельные технологии. Языка друг друга они не знали, но дело делали всё сообща.

Это было невероятное культурное взаимодействие. Россияне делились своими знаниями, японцы — трудолюбием и мастерством. За два с половиной месяца они построили полноценную шхуну!

Триумф "Хэды"

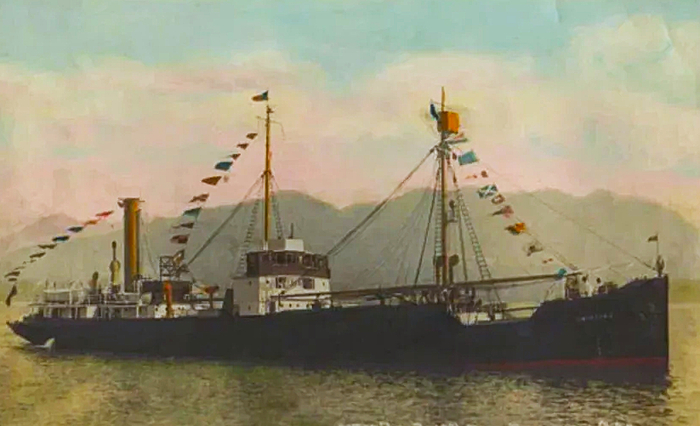

Через два с половиной месяца шхуна была готова и оказалась весьма хорошим судном. В конце апреля на этой шхуне, названной «Хэда», Путятин вышел в море.

Название выбрали в честь той самой бухты, где нашли спасение после катастрофы. "Хэда" стала символом русско-японского сотрудничества и человеческой стойкости.

8 июня "Хэда" благополучно прибыла в Николаевск-на-Амуре. Миссия была завершена успешно!

Наследие, изменившее историю

Но самое интересное началось потом. После окончания Крымской войны и ратификации русско-японского договора "Хэда" возвратилась в Японию. 25 ноября 1856 года была подарена японскому правительству.

Представляете? Русские не только построили корабль в экстремальных условиях, но и отдали его Японии!

Этот жест стал символом дружбы между двумя великими морскими державами. По образцу «Хэды» японцы построили еще три шхуны.

Вот он — поворотный момент в истории японского флота! Та самая шхуна, построенная русскими моряками из подручных материалов по чертежу из журнала, стала прародителем современного японского флота.

Дальнейшая судьба легендарного корабля

А что же стало с самой "Хэдой" после передачи японцам? Она стала учебным кораблем для японских моряков, которые изучали на ней европейские методики кораблевождения.

Японцы не просто получили корабль — они получили технологии, знания, опыт.

Русские моряки невольно стали учителями для японцев.

Именно "Хэда" положил начало Императорскому флоту Японии, который позже стал одним из самых мощных в мире.

Символ дружбы народов

История "Хэды" — это не просто морская байка, а история о том, как в экстремальных условиях люди разных культур могут объединиться для решения общих задач. Русские потеряли корабль, но приобрели друзей. Японцы помогли иностранцам, но получили бесценные знания.

Стоит подумать: сколько современных технологий и достижений родилось именно из таких вынужденных объединений усилий? Потеря, обернувшаяся приобретением.

Подписывайтесь на мой канал Дзен - https://dzen.ru/id/6898eeef3a8ebb77f9066089