Из каравелл в галеон. 7 знаменитых сражений в которых принимал участие самый совершенный парусный корабль 17-го века

Недавно пересматривал старые фильмы про пиратов и задумался, а что это за корабли такие величественные с кучей парусов и пушек? Оказывается, это галеоны - самые крутые корабли своего времени. Решил покопаться в истории и выяснил много интересного. Делюсь с вами рассказом о семи битвах, где эти морские монстры творили историю.

Как появились эти морские громадины

В начале 1500-х у испанцев возникла задача. Они открыли Америку, нашли золото, но как его домой доставить? Маленькие каравеллы не годились – мало помещалось. Большие каракки тоже не вариант – медленные, и пираты их легко грабили.

Испанские мастера долго думали и придумали отличный выход. Взяли скорость от каравеллы, вместимость от каракки и сделали галеон. Первые упоминания о нём – 1535 год.

История галеонов: от взлёта до заката

В XVI веке испанские кораблестроители решали проблему. Каравеллы быстрые, но много не увезёшь. Каракки берут золото на борт, но двигаются медленно. Надо было нечто среднее.

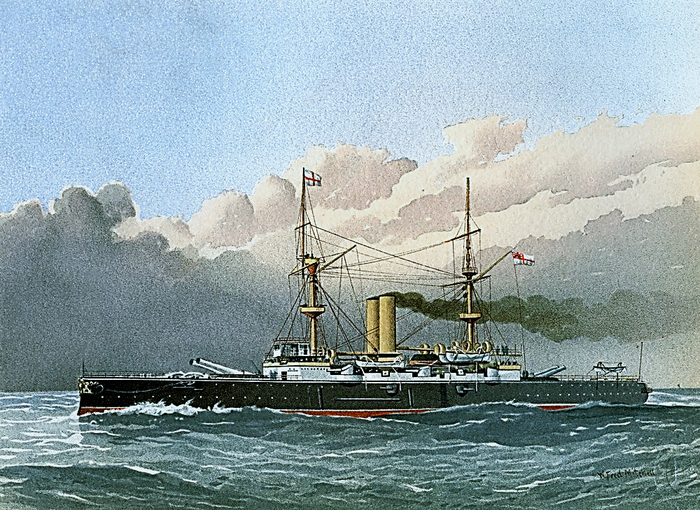

И вот, в 1535 году появился галеон — корабль, изменивший историю мира. Представьте, длина около 50 метров, четыре высокие мачты, много палуб и до 70 пушек. Настоящая крепость на воде.

Другие страны поняли - кто главный на море, тот правит торговлей. Испания, Англия, Франция и Голландия начали гнаться за морским вооружением.

7. Боевое крещение у Превезы (1538 год)

Первый серьёзный экзамен галеоны сдали в сражении при Превезе. Один венецианский галеон против нескольких турецких галер адмирала Барбароссы — шансов мало.

Но высокие борта галеона не давали взять его на абордаж, а пушки не подпускали турок. Галеры кружили вокруг, но ничего не могли сделать. Венецианцы победили, и стало ясно: время галер ушло.

6. Лепанто: финал старого мира (1571 год)

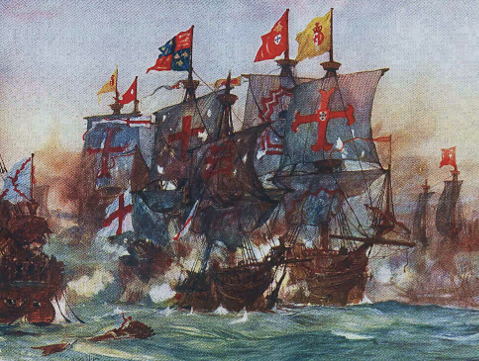

В заливе Лепанто была большая морская битва. Христианский флот Дона Хуана Австрийского против турецкого флота — больше 400 кораблей и 140 тысяч человек.

Турки всё ещё надеялись на галеры, а христиане использовали галеоны. Пушки новых кораблей решили исход битвы. После Лепанто все поверили в силу галеонов.

5. Провал Непобедимой армады (1588 год)

Самое известное морское поражение. 130 испанских кораблей шли завоёвывать Англию. Непобедимая армада казалась грозной.

Англичане поступили умно. Вместо атаки они пустили по ветру горящие корабли. Испанцы испугались, и их строй сломался. Девять часов длился разгром.

Испанские галеоны не смогли применить артиллерию. Английские корабли держались далеко и обстреливали противника. После этого поражения Испания потеряла власть на море.

4. Месть 1591 года

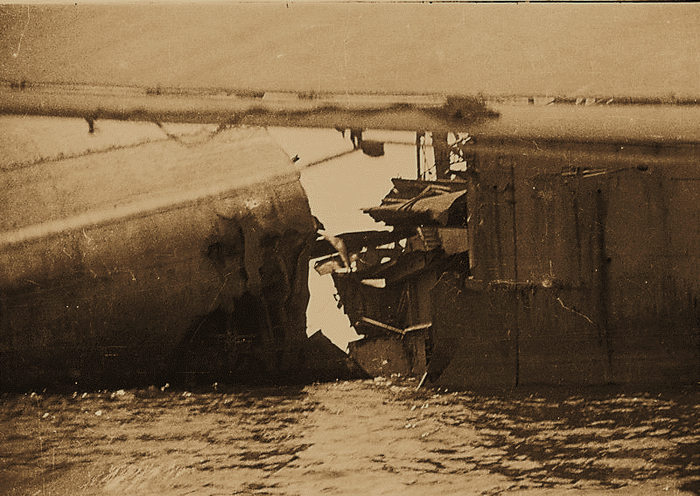

В истории бывают примеры настоящего героизма. Представьте, английский галеон Revenge под командованием сэра Ричарда Гренвилла был окружен 53 испанскими кораблями.

Казалось бы, тут все ясно. Но Гренвилл бился целых 15 часов против всего этого флота. У него закончился порох, погибла команда, но он не сдался.

Прежде чем захватить английский галеон, испанцы потеряли два корабля и кучу народа. Эта история показала, на что способен хорошо вооруженный галеон, даже если все плохо.

3. Как голландцы победили у Даунса (1639 год)

К середине XVII века голландский флот стал очень сильным. У берегов Даунса адмирал Тромп разбил испанскую эскадру.

Впервые галеоны выстроились в кильватерную колонну (корабли шли друг за другом, максимально используя пушки). Голландские корабли имели на борту больше вооружения и были быстрее Испанских кораблей. Из-за из-за такого ощутимого перевеса, Испания потеряла больше двадцати кораблей и перестала быть лидером на море.

2. Битва при Гудвинсе

В 1666 году во время англо-голландской войны произошла битва при Гудвинсе. И являлась самым продолжительным в Северном море. Началось это сражение 11 июня и продолжалось целых 4 дня.

Больше 80 кораблей с каждой стороны. Галеоны выстраивались в линию и стреляли друг в друга. Это была война на износ.

Голландцы оказались сильнее и победили. Стало ясно, что галеон достиг совершенства, а исход битв решает тактика всего флота.

1. Конец эпохи: Бичи-Хед (1690 год)

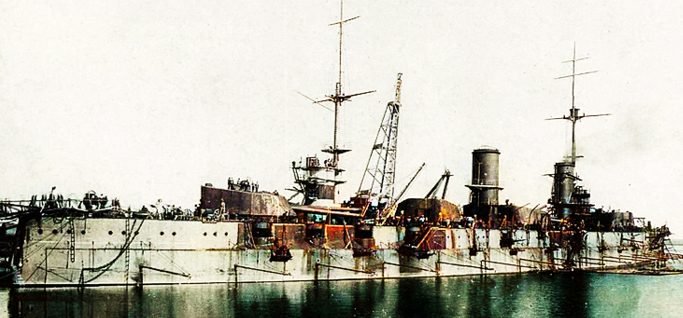

Последняя крупная битва классических галеонов произошла у мыса Бичи-Хед. Английский флот бился против франко-ирландской эскадры.

Галеоны достигли пика: больше 100 пушек, управление огнём, тактика. Французы победили, но это было дорого.

Содержать такие огромные корабли было очень дорого даже для богатых стран. Появились новые, более эффективные военные корабли.

Что оставили после себя галеоны

Около двух веков галеоны господствовали на морях. Они перевезли много золота из Америки, повлияли на исход войн, связали континенты торговлей.

Галеоны были универсальными. Они одинаково хороши в бою и торговле. Высокие борта защищали от нападения, пушки держали врагов на расстоянии, а трюмы вмещали много груза.

Конечно, были и минусы. Галеонам нужна большая команда, они плохо ходили в штиль и были уязвимы для быстрых кораблей. Но в то время они были лучшими кораблями.

А какие вы знаете знаменитые морские сражения галеона?

А ещё буду рад подписчикам на моём канале ДЗЕН - https://dzen.ru/id/6898eeef3a8ebb77f9066089?tab=articles