Когда мнение заменяет знание

Мы живём в эпоху всеобщей говорливости. Открой любую новостную статью, зайди в комментарии под роликом на YouTube — и ты попадёшь на бесконечный симпозиум диванных мыслителей. Здесь рассуждают о налогах и инфляции, демографии и биотехнологиях, о морали, войне, смысле жизни и причинах упадка цивилизации. Люди высказываются уверенно, часто категорично. Складывается впечатление, будто каждый уже всё знает — как устроен мир, в чём его ошибки и как всё исправить. Но чем больше читаешь, тем сильнее ощущаешь неуверенность: а действительно ли за этой уверенностью стоит знание?

Есть старая истина: глубокое знание делает человека сдержанным, поверхностное — самоуверенным. Сегодня кажется, что большинство выбрало второе. В условиях, когда интернет сделал высказывание доступным каждому, высказаться стало важнее, чем разобраться. Мнение стало новой валютой. Его легко предъявить, за него награждают лайком, репостом, вниманием. А раз оно ценится — зачем утруждать себя сложной проверкой фактов?

Размышляя об этом, я задаю себе вопрос: кто говорит? Кто эти люди, уверенно объясняющие, как управлять экономикой, лечить болезни, строить государство? Это учёные, посвятившие годы изучению дисциплины? Профессионалы с реальным опытом в конкретной сфере? Иногда — да. Но чаще — это случайные прохожие информационного шоссе, которые, не выходя из своего автомобиля, кричат советы пилотам самолётов.

Можно было бы отмахнуться от этого как от шума, если бы не одно «но». Люди слушают. Люди верят. Люди строят свои суждения на этих мнениях, принимают решения, спорят, формируют убеждения. А значит, шум становится основой действия — и это уже не просто болтовня, это двигатель последствий.

Особенно заметно это в ситуациях, где знание сложное, а реальность — неоднозначна. В вопросах политики, медицины, социума, экономики невозможно предсказать всё, как в физике, где шар падает строго по закону. Но именно там, где необходимы скромность и осторожность, звучат самые громкие голоса.

Это и есть ядро проблемы: сложность провоцирует простоту мышления, а сложные темы становятся удобной почвой для упрощённых истин.

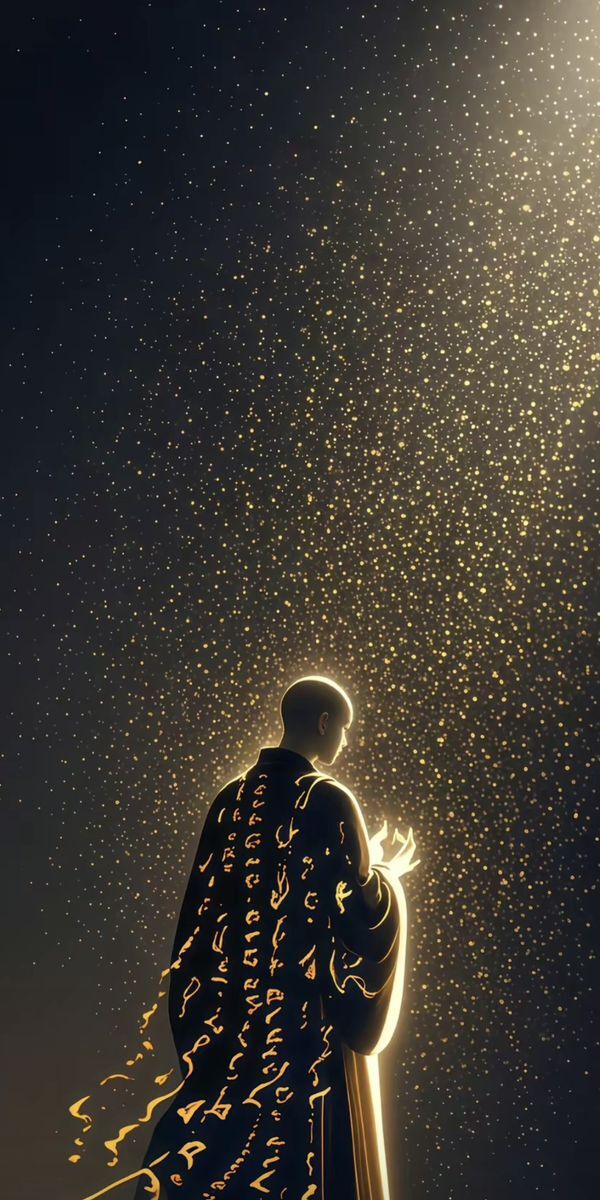

Но мир не прост. Истина — как глубинная порода: её не выловишь поверхностной сетью. Её надо добывать с усилием, терпением, с готовностью быть неправым. Но в эпоху, когда ошибаться — стыдно, а признавать незнание — слабость, выживает не тот, кто мыслит, а тот, кто кричит.

Человек, обладающий настоящим знанием, скорее задаст вопрос, чем даст ответ. Он знает цену утверждениям. Он понимает, как хрупки теории, построенные на личном опыте, как неустойчивы выводы, сделанные на основе пары новостей. И он не постыдится сказать: «Я не знаю. Но я хочу понять».

Мнение стало легко доступным. Знание — по-прежнему труднодоступно. Между ними — пропасть. И если мы перестанем различать эти два понятия, нас будет вести не истина, а её имитация.

Поэтому — не бойтесь сомневаться. Сомнение — это след познания. Не бойтесь молчать, когда все говорят: молчание может быть честнее тысячи громких слов. И самое важное — задайте себе вопрос: на что я опираюсь, прежде чем утверждаю?

Истина не всегда сияет, как реклама. Она часто тускла, тяжела и скупа. Но только она способна выдержать вес реальности. Всё остальное — просто воздух, звучащий слишком уверенно.