Современный рынок переполнен системами, которые говорят. И почти пуст — системами, которые имеют право говорить.

Сегодня «качество ИИ» по инерции измеряют гладкостью речи: связностью, стилем, убедительностью. Но для промышленного мира это вторичный признак. В критических средах важен один вопрос: где расположен контроль — внутри ядра или вынесен наружу, в голову пользователя.

Текущая практика устроена так, будто контроль можно заменить этикетом общения: если «правильно попросить», система сама станет осторожной. Это самообман. В реальности получается другая архитектура: не система дисциплинируется, а человек превращается во внешний контур безопасности — держит контекст, ловит склейки, делает проверку фактов, вручную ставит стоп-линию. Для узкого круга опытных пользователей это терпимо. Для массового применения — неприемлемо по определению.

Промышленный интеллект начинается не с «умных ответов», а с встроенного запрета: нет проверки — нет продолжения. Не «если меня корректно попросили», а «если ядро не имеет права сделать ход». Это и есть граница между демонстрацией и продуктом: в демонстрации показывают красивый результат, в продукте гарантируют пределы допустимого.

Отсюда следующий шаг неизбежен: меняется объект вычисления. Текст остаётся интерфейсом — так удобнее. Но ядро не обязано жить токенами. Ядро обязано жить законами преобразований.

Входом становится не поток слов, а эпизод: минимальная структурная форма задачи с узлами, стыками, замыканиями, профилем режима, калибровкой и фазами на шкале Z_N. Дальше работает не «угадывание следующего слова», а компиляция: кадр симметрий -> фазовое представление -> проверки гейтами -> останов или ремонт. Ключевой критерий здесь один: право на ход.

Эта статья фиксирует фундамент и переводит его на инженерный язык. В первой главе — диагноз и формальная база: почему L2-архитектура исчерпана, почему масштабирование не лечит, и зачем нужна саморазвивающаяся аксиоматика симметрий. Во второй главе — прикладная схема ядра (вихрь L2/L3/L4 как компилятор калибровки и фаз).

Глава 1. Почему L2-интеллект исчерпан и зачем нужна саморазвивающаяся аксиоматика симметрий

Без встроенного контроля нет продукта. Есть генерация, есть шоу, есть «убедительный текст», но нет гарантируемых границ допустимого.

Нет проверки — нет хода. Это не риторика, а минимальное условие промышленной ответственности.

Масштабирование усиливает генерацию, но не рождает дисциплину. Рост параметров повышает правдоподобие, а вместе с ним — риск нелегальных смысловых склеек.

LLM по природе — L2-механизм. Линейные продолжения и парные различения. Внутренней обязанности держать инварианты и останавливаться при непроверяемости у него нет.

Разумность начинается с законов отношений. Нужны сменные режимы ядра (L2/L3/L4), а рост полярности автоматически ведёт к росту симметрий и требований к контролю.

1.1. Диагноз: контроль вынесен наружу

Большие языковые модели — выдающиеся генераторы текста. Они производят связные, убедительные формулировки и часто создают эффект «понимания». Но функционально это машины продолжения: подобрать правдоподобный следующий фрагмент.

Отсюда следует критический дефект промышленного класса: механизм может имитировать осторожность, но не обязан удерживать дисциплину вывода. Если «осторожность» появляется, то как стиль общения, а не как запрет ядра.

Практический итог известен: контроль фактически выталкивается во внешний контур. Человек становится оператором безопасности — удерживает рамки, ловит противоречия, запрещает додумывание, проверяет источники, вычищает склейки. Это работает только там, где пользователь — специалист, и только пока он не устал.

Массовый рынок так не строится. Массовому применению нужны не «правильные формулировки», а встроенные правила. Если проверка невозможна — у системы нет права продолжать. Не «если попросили правильно», а «если ядро не имеет права шагнуть дальше».

Это и есть граница между демонстрацией и продуктом: в демонстрации важна речь, в продукте важны ограничения.

1.2. Почему масштабирование не лечит: L2 как архитектурный предел

В логике данного проекта LLM относится к классу операций L2 (двухполярных). Это не оценка качества и не ругательство. Это классификация по типу разрешённых ходов.

живёт в парных различениях (да/нет; подходит/не подходит);

выстраивает линейные продолжения («следующий шаг»);

может выглядеть «взвешенным» за счёт словаря оговорок;

не содержит внутреннего обязательства: (a) удерживать инварианты, (b) запрещать нелегальные смысловые соединения, (c) формально останавливаться по признаку непроверяемости.

Поэтому «ещё больше параметров» даёт предсказуемый эффект: генерация становится убедительнее, и именно поэтому нелегальная склейка становится опаснее. Масштабирование повышает мощность речи, но не создаёт права на ход.

Если контроль не встроен, система масштабирует не интеллект, а неопределённость. И чем выше правдоподобие, тем дороже цена ошибки.

1.3. Саморазвивающаяся аксиоматика: рост полярности = рост симметрий = рост требований к ядру

Ключевой тезис главы формулируется предельно жёстко: рост многополярности автоматически расширяет пространство допустимых преобразований — симметрий и калибровок. А это увеличивает число ходов, которые выглядят допустимыми, но разрушают структуру.

Саморазвивающийся характер аксиоматики здесь инженерный:

при переходах L3 -> L4 -> … растёт набор допустимых переобозначений;

растёт риск смешения кадров и режимов;

следовательно, ядро обязано ужесточать запреты и проверки, иначе рост превращается в рост хаоса.

Отсюда появляется понятие «уровень описания». Чем богаче структура симметрий и замыканий, тем шире класс явлений, который можно удерживать без редукции к бинарному упрощению. В этой рамке верхние этажи описания (условно L7) соответствуют областям, где требуется удержание многоуровневых ограничений и инвариантов без «рассказа» вместо вывода.

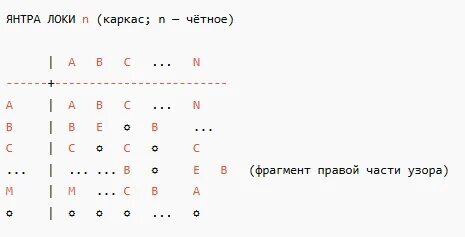

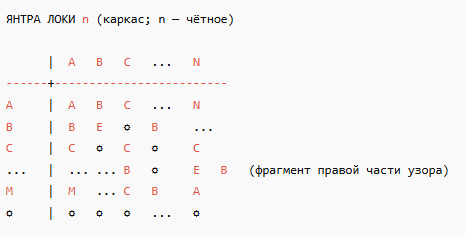

1.4. Янтра любой полярности: симметрии становятся не метафорой, а таблицей

Разговор о фазах и симметриях неизбежно деградирует в образность, пока нет конструктивного объекта. Здесь таким объектом выступает универсальная янтра любой полярности (в изложении В. Ленского).

Я записываю ее каркас так, чтобы было видно три вещи: (а) A как единичный якорь, (б) появление E на диагонали, (в) появление ☼ внутри таблицы и сплошную строку ☼.

ЯНТРА ЛОКИ n (каркас; n — чётное)

------+-------------------------

... | ... ... B ☼ E B (фрагмент правой части узора)

Как читать этот ASCII-шаблон

Верхняя строка (A B C ... N) — столбцы, то есть правый аргумент отношения.

Левая метка строки (A, B, C, …, M, ☼) — строки, то есть левый аргумент отношения.

Значение в клетке на пересечении строки X и столбца Y — это результат операции X*Y (именно операции *, а не сложения по модулю).

Минимальные ориентиры, чтобы не “поплыть” по узору:

Строка (и столбец) A в этом представлении играет роль якоря: она воспроизводит подписи (условно: A*X = X и X*A = X в рамках каркаса).

На диагонали видны “самодействия”: например, по рисунку B*B = E (а не ☼).

Маркер ☼ проявляется внутри таблицы как особый результат отношений (например, в каркасе видны клетки типа B*C = ☼ и C*B = ☼).

Нижняя строка ☼ показывает поглощающий характер маркера: при левом аргументе ☼ результат остаётся ☼ (в каркасе это записано как ряд из ☼).

Важно: это не полная таблица n×n, а структурный каркас (узор). Его задача — зафиксировать опорные клетки (якорь A, диагональные самодействия, проявление ☼ и поведение строки ☼), чтобы дальнейшие рассуждения о чётности, “среднем” объекте и симметриях можно было привязывать к конкретным местам таблицы.

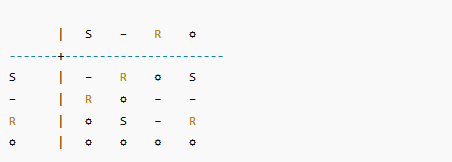

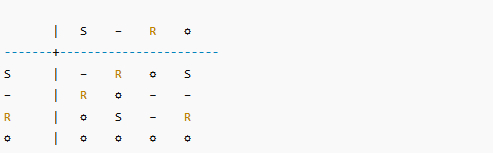

Разбор на пальцах: 5 чтений по таблице.

Чтобы увидеть механику янтры без теории, достаточно сделать несколько «считываний» клеток.

1) Базовая процедура чтения

Выбираю строку (левый аргумент) — например B.

Выбираю столбец (правый аргумент) — например C.

На пересечении читаю результат: это и есть B*C.

То есть янтра — это не «рисунок», а конечная таблица вычисления: пара входов → один выход.

2) Пример с диагональю (самодействие)

По каркасу видно, что на диагонали стоят специальные “самодействия”. Например:

Смысл для читателя простой: «если я скрещиваю объект с самим собой, у янтры есть фиксированный результат».

3) Пример, где проявляется ☼ внутри таблицы

В каркасе есть клетки, в которых результатом выступает маркер ☼. Например:

Это демонстрирует ключевую вещь: ☼ — не внешний комментарий, а реальный элемент результата в таблице отношений.

4) Симметричная пара (проверка “в обе стороны”)

Рядом с предыдущим обычно видна «парная» клетка:

Даже если читатель пока не думает о симметриях, он видит практическое правило: поменяли местами аргументы — проверили, что получилось. Иногда результат совпадает (как здесь), иногда — нет, и это тоже диагностично.

Нижняя строка показывает, что если слева стоит ☼, то результат “прилипает” к ☼:

Для бытового понимания: ☼ действует как «режим единства/схлопывания» — попав в него, таблица перестаёт различать детали на выходе.

Как из янтры получается «шаг», цикл и замыкание

1) Фиксируем «рычаг» A: это кнопка шага

Дальше янтра используется не как «справочник всех пар», а как машина переходов. Я выбираю один элемент, который будет играть роль постоянного правого аргумента. Обозначу его A (не путать с буквенной меткой столбца; смысл здесь — “фиксированный рычаг”).

После этого один шаг определяется так:

То есть я каждый раз беру текущее состояние X_k (строка) и умножаю его на один и тот же A (столбец). Янтра превращается в детерминированный автомат: один вход → один следующий шаг.

2) Как это считать руками по таблице

Процедура максимально бытовая:

Выбрал A (фиксированный столбец).

Выбрал старт X0.

Считал X1 = X0*A (нашёл клетку на пересечении строки X0 и столбца A).

Теперь X1 стал новой строкой: считал X2 = X1*A.

Повторяю.

Это буквально «ход по клеткам», без каких-либо внешних формул.

Таблица конечна: возможных значений X_k всего n (или меньше, если часть объединена маркером ☼). Значит, последовательность

не может расти бесконечно без повторов. На каком-то шаге обязательно найдётся i < j такое, что X_i = X_j. С этого момента поведение повторяется:

X_{i+1} = X_i*A = X_j*A = X_{j+1}

Практический смысл: янтра гарантирует “замыкание” не потому, что мы «так хотим», а потому, что число состояний конечно.

4) Как фиксировать замыкание как измеримый объект

Чтобы это было инженерно, я фиксирую не “ощущение”, а параметры цикла:

длина разгона (хвост) μ: сколько шагов прошло до первого повтора;

длина цикла λ: сколько разных состояний в кольце, которое затем повторяется.

В терминах протокола это выглядит так:

То есть цикл — это артефакт, который можно сохранять, сравнивать и проверять.

5) Что здесь играет роль контроля

Теперь становится понятно, почему янтра — это не декоративная математика, а механизм контроля.

Если я знаю, что при фиксированном A система обязана замкнуться, то я могу:

проверять устойчивость: не “убегает ли” процедура в неопределённость;

сравнивать режимы: разные A дают разные (μ, λ) — то есть разные «характеры обхода»;

вводить запреты: например, если траектория слишком быстро попадает в ☼, это может считаться нежелательным режимом (раннее “схлопывание”);

локализовать дефект: если при повторном расчёте траектория меняется (при тех же входных данных и том же A), значит, где-то подмешан нелегальный стык/склейка.

6) Как это связывается с “эпизодом”

Эпизод — это малая структура (узлы/стыки/замыкания), а янтра — дисциплина переходов. Когда я “компилирую” эпизод, я фактически назначаю элементам эпизода состояния/полярности и проверяю, что при разрешённых шагах:

траектории переходов замыкаются ожидаемым образом,

не происходит запрещённых “склеек”,

нет деградации в ☼ там, где это не предусмотрено профилем.

Отсюда рождается простой машинный критерий: право на ход выдаётся только после того, как эпизод укладывается в допустимые циклы и замыкания.

В инженерном чтении янтра — это не «рисунок» и не «символ». Это таблица закона отношений. Чтение элементарно: строка X и столбец Y дают значение X*Y.

Далее вводится операциональная процедура «шага»:

фиксируется полярность A;

строится последовательность X1 = X0 * A, X2 = X1 * A, X3 = X2 * A, …;

поскольку таблица конечна, последовательность неизбежно замкнётся.

Критично то, что замыкание получается не из риторики и не из внешней математики, а из конечности таблицы. Это минимальная база вычислимости: структура гарантирует повтор и позволяет строить контроль.

1.5. Фазовый «циферблат» Z_N: дисциплина кадров вместо произвола

Чтобы симметрии стали механизмом контроля, вводится индексная дисциплина фаз Z_N — «циферблат» из N отметок. Здесь необходимо развести уровни:

операция янтры — * (внутренний закон отношений, заданный таблицей);

индексная модель — сложение по модулю N (служебная система координат для контроля и калибровки).

В рамках Z_N фиксируются два класса преобразований.

(i) Строгие симметрии индексной структуры f(x) = u*x (по модулю N), при НОД(u, N) = 1 и f(0) = 0. Это преобразования, сохраняющие ноль как фиксированную опорную точку.

(ii) Калибровочные переобозначения (смена кадра) g(x) = (u*x + t) (по модулю N), при НОД(u, N) = 1. Здесь допускается сдвиг t — переназначение начала отсчёта. Это законная перенастройка координат при сохранении структуры фазовых приращений.

Именно рост N расширяет пространство законных калибровок. А значит, увеличивает число потенциальных ошибок смешения кадров. Отсюда прямое следствие: без жёстких запретов и проверок ядро неизбежно начнёт «склеивать» несоединимое — причём убедительно.

1.6. Вывод главы: контроль обязан быть ядром, иначе масштабируется иллюзия

Граница между текстогенерацией и разумностью проходит не по качеству речи. Она проходит по наличию внутренней дисциплины: право на ход появляется только там, где есть проверка.

L2-масштабирование усиливает генерацию, но не создаёт обязательства удерживать инварианты и блокировать нелегальные соединения. Саморазвивающаяся аксиоматика — это рост симметрий и калибровок при росте полярности; рост симметрий автоматически повышает требования к ядру контроля и расширяет уровень описания явлений.

Янтра любой полярности и фазовая дисциплина Z_N дают конструктивную основу: симметрии перестают быть словом и становятся таблицей допустимых преобразований.

Эта глава фиксирует фундамент: контроль не может быть внешним «режимом поведения». Он обязан быть частью ядра. Иначе контролируется не система — контролируется человек, который устал.

Глава 2. Ядро нового ИИ: «вихрь» L2/L3/L4 как компилятор калибровки и фаз, а не генератор следующего слова

Текст — интерфейс. Решение принимает не «болталка», а ядро контроля, работающее с эпизодами, симметриями и проверками.

Право на ход выдаётся только после проверки. Нет предъявимости — нет продолжения. Это не «режим вежливости», это форма вычисления.

Разумность — дисциплина режимов: L2 даёт скорость, L3 даёт замыкание, L4 даёт жёсткий контроль и запреты.

«Вихрь» — процедура компиляции: кадр симметрий -> фазы -> ограничения -> проверки -> либо ход, либо останов и ремонт.

Симметрии — механизм удешевления: канонизация Sig(C) сжимает пространство трактовок до одного канонического представителя.

Масштабируется не речь, а гарантия: растёт библиотека законных стыков, контрольных проверок и атомов ремонта — то есть воспроизводимая дисциплина.

2.1. Что здесь называется «ядром»

Ядро — это не «знания» и не «модель мира». Ядро — исполняемая система законов отношений, которая:

допускает только законные переходы (стыки);

удерживает инварианты и запрещает нелегальные склейки;

обеспечивает останов, локализацию сбоя и ремонт;

выдаёт право на ход только после прохождения контрольных проверок (гейтов).

Это минимальный промышленный механизм. Если его нет, уверенная речь превращается в масштабирование неопределённости.

Вот что это реально даёт продукту — и чем принципиально меняет дело.

Раньше всё строилось на зыбкой надежде: «авось пользователь правильно сформулирует запрос, авось система не ошибётся». Теперь вместо этой неопределённости появляется настоящая управляемость.

Как это работает на практике?

Если система сталкивается с тем, что не может проверить, она не пытается выкрутиться, не гадает на кофейной гуще, а просто останавливается. Это не сбой — это штатная реакция: нет возможности убедиться в корректности — нет продолжения.

Дальше — не менее важно — система не тонет в хаосе, а точно находит проблемное место. Она локализует дефект до самого маленького фрагмента — не «где‑то тут что‑то не так», а чётко показывает: вот здесь, вот эта связь, вот это утверждение.

После этого включается механизм целенаправленного ремонта. Система не перебирает варианты наугад, а действует по заранее заданным правилам — как опытный механик, который знает, как устранить конкретную неполадку.

И наконец — критически важный момент — всё это не происходит в тёмной комнате. Система оставляет полный протокол: что случилось, где, как исправляла, какие правила применила. Это и есть аудиторский след — то, что позволяет в любой момент проверить, как и почему было принято решение.

В итоге мы получаем не «болтушку, которая старается угадать», а управляемый механизм — предсказуемый, контролируемый, проверяемый. Он не обещает невозможного, но твёрдо держит то, что обязан держать: границы, правила, ответственность.

2.2. Почему ядро обязано быть многорежимным

Один режим не покрывает весь диапазон задач без деградации. Поэтому ядро проектируется как сменный набор режимов.

L2 — быстрый каркас: первичная фильтрация, дешёвые различения, отсечение лишнего.

L3 — режим замыкания: триада (Close3) становится неделимым объектом, а конфликт перестаёт «замазываться» и превращается в конструктивный узел.

L4 — режим симметрийной дисциплины: контроль калибровки, эквивариантность, запрет скрытых соединений, жёсткие проверки.

Ключевой принцип: режим только L2 не является режимом решения там, где присутствуют замыкания, конфликтные ограничения или риск нелегального продолжения. L2 нужен как ускоритель, но «подпись» результата проходит через L3/L4 там, где это необходимо.

2.3. Вход ядра: не токены, а эпизод

Снаружи остаётся текст — это удобный пользовательский слой. Но внутри входным объектом становится эпизод: минимальная структура задачи, достаточная для вывода.

Эпизод — это объект отношений:

узлы (сущности, роли, утверждения);

стыки (переходы, но только допустимые);

замыкания (гиперсвязи типа Close3);

профиль исполнения (какие локи активны, какой модуль N, какие проверки обязательны);

калибровка (кадр симметрий);

фазы (координаты узлов на шкале Z_N).

Главный практический эффект — экономия: ядро не тащит «в вычисление весь мир», оно строит малую структуру и стабилизирует её.

2.4. Минимальная спецификация эпизода: что хранится и что проверяется

Эпизод считается корректно заданным только при наличии шести слоёв:

V (узлы): сущности, роли, утверждения, объекты наблюдения.

E (стыки): связи между узлами, строго типизированные.

Замыкания: Close3 и иные неразложимые конструкции (запрет редукции в пары).

Профиль: активные локи L2/L3/L4, модуль N, набор обязательных проверок, перечень разрешённых ремонтов.

Калибровка: ориентация, ноль, шаг, модуль N (кадр).

Фазы: p(v) в Z_N для каждого узла.

С этого момента текст перестаёт быть сырьём вычисления. Текст нужен, чтобы извлечь эпизод. Вычисление начинается на эпизоде.

2.5. «Вихрь» как компилятор: строгая процедура вместо «умной интуиции»

«Вихрь» фиксируется как компилятор эпизода в каноническую исполняемую форму. Ровно четыре шага.

Шаг 1. Сборка эпизода Из входа извлекаются узлы, стыки, замыкания. Лишнее отбрасывается: в вычисление входит только то, что необходимо.

Шаг 2. Выбор профиля Определяется режим выполнения: быстрый или углублённый. Ключевое правило: если присутствуют замыкания/конфликты/риск склеек, «финальный ход» не делается в режиме только L2.

Шаг 3. Калибровка (фиксация кадра) Задаются: ориентация, ноль, шаг, модуль N. Это не «параметры речи». Это выбор системы координат, в которой допустим симметрийный контроль.

Шаг 4. Компиляция фаз Каждому узлу назначается p(v) в Z_N, а стыки превращаются в ограничения на допустимые преобразования фаз.

Результат — не «красивый ответ», а структурная программа: типы, инварианты и условия допустимого хода.

2.6. Sig(C): симметрии как механизм удешевления и ускорения

Симметрии здесь — не украшение. Это способ резко сократить перебор.

Определение: Sig(C) = каноническая форма эпизода по модулю допустимых симметрий лок.

Инженерный смысл: один эпизод имеет множество эквивалентных представлений (сдвиги, смена ориентации, переобозначения). Вычислять на всех представлениях — избыточно. Поэтому ядро детерминированно выбирает единственного канонического представителя и работает только с ним.

Это снимает «магический выбор кадра». Вместо «как-то выбрали симметрию» применяется фиксация калибровки по заданному критерию (например, лексикографический минимум, минимальная норма, фиксированная ориентация).

меньше вариантов проверки — порядка |G| раз (G — группа допустимых переобозначений кадра);

проще ремонт: правила пишутся для Sig(C), а не для каждой симметричной копии;

выше воспроизводимость: один и тот же вход даёт одну и ту же форму.

2.7. Стыки и запрет скрытых соединений: как предотвращается главная патология

Главный источник «хлама» — нелегальные склейки: соединения сущностей и уровней без вычислимого перехода. Поэтому вводится жёсткое требование:

стык обязан быть вычислимым, проверяемым и обратимым в рамках выбранной шкалы Z_N.

Базовый класс стыков задаётся аффинным преобразованием: g(x) = (u*x + t) по модулю N, при НОД(u, N) = 1.

Условие НОД(u, N) = 1 гарантирует обратимость и отсутствие потери информации в Z_N.

Если стык не приводится к законной форме, он:

Так запрет скрытых соединений становится машинным правилом: нельзя «приклеить» смысл без формальной процедуры.

2.8. Проверки, конфликтный цикл и атомы ремонта: как ядро останавливается и чинит себя

После компиляции запускается контур предъявимости.

Контрольные проверки (гейты) — статические проверки допустимости. Минимальный набор:

запрет редукции Close3 к трём парам;

запрет смешения проекций/режимов без явного преобразования;

анти-реификация (запрет превращать производные конструкции в «вещи»);

запрет скрытых соединений;

проверка обратимости стыков (НОД(u, N) = 1);

согласованность с калибровкой (ориентация/ноль/шаг/модуль).

FAIL -> минимальный конфликтный цикл При первом сбое строится минимальный конфликтный цикл — кратчайший набор стыков/замыканий, порождающих противоречие. Цель — локализация дефекта до минимального фрагмента.

Атом ремонта (из реестра) Ремонт выполняется только стандартизированными операциями, например:

корректировка параметров стыка (u, t) для восстановления обратимости;

разведение утверждений по режимам (разделение L2/L3-контекстов);

добавление явного типизированного соединения;

каноническая нормировка маркера (замена на допустимую форму).

Повторный прогон проверок Ремонт успешен только после полного прохождения проверок.

Это и есть инженерное определение разумности в данной схеме: способность остановиться, локализовать конфликт и восстановить структуру — а не продолжать речь любой ценой.

2.9. Квантовые компьютеры: ускорение L2 не равно переходу к L3/L4

Квантовую тему часто используют как обещание «там появится новый разум». В данной архитектуре это ложная подмена.

Да, квантовые вычисления могут ускорять отдельные классы задач. Но тип операций остаётся тем же:

базис стандартного кубита двоичен (|0>, |1>);

акт измерения обычно возвращает к дискретному бинарному исходу;

алгоритмы оптимизируют вычисления, но не вводят обязательного триадного замыкания (L3) и не порождают симметрийную дисциплину контроля (L4).

Итого: квантовая платформа может ускорить вычисления, но не заменяет смену законов отношений. Для L3/L4 нужен иной контур проверки, а не просто «быстрее посчитать».

2.10. Почему это конкурентно: продаётся не речь, а гарантия

Преимущество архитектуры выражается в измеримых свойствах продукта.

Предъявимость Система выдаёт не только ответ, но и краткий протокол: какие проверки сработали, где конфликт, какой ремонт применён.

Устойчивость к «хламу» «Хлам» становится технической категорией (склейки, вещизация, смешение режимов) и устраняется через проверки и нормировки, а не маскируется правдоподобной речью.

Экономия на типовых запросах Массовая обработка идёт на малом эпизоде и микроядрах; L4 включается точечно — только там, где нужен симметрийный контроль.

Масштабирование по качеству Растёт библиотека законных стыков, проверок и ремонтов — то есть воспроизводимая дисциплина, а не «объём наговоренного».

2.11. Роль языковой модели: интерфейс без права подписи

Языковой модуль остаётся полезным и необходимым:

Но он не имеет права делать «шаг вывода». Право на ход принадлежит ядру контроля: либо ход проходит проверки, либо система останавливается и требует ремонта.

Так исчезает базовый дефект текущего рынка: контроль перестаёт быть обязанностью пользователя.

2.12. Итог второй главы

Фиксируются четыре пункта:

мышление эпизодами, а не токенами;

«вихрь» — компилятор: эпизод -> калибровка -> p(v) в Z_N -> ограничения;

Sig(C) сжимает пространство симметрий: вместо перебора трактовок — один канонический представитель;

проверки + конфликтный цикл + атомы ремонта дают предъявимость и саморемонт: нет проверки — нет хода.

Заключение. Масштабируется не правдоподобие, а право на ход

Индустрия стоит на развилке, и она гораздо более конкретна, чем принято считать.

Первый путь — продолжать шлифовать генерацию: больше параметров, больше данных, больше убедительности. Это действительно даст ещё более гладкий текст. Но не создаст главного: внутренней дисциплины. Машина будет говорить всегда, когда может говорить правдоподобно. А значит, при росте масштаба будет расти и масштаб неопределённости — вместе с рисками, провалами, размыванием ответственности и потерей доверия.

Второй путь — спроектировать интеллект как промышленную систему. Не как «говорящий интерфейс», а как вычислительное ядро, которое:

допускает ход только там, где есть проверка;

запрещает нелегальные склейки;

умеет останавливаться;

локализует конфликт и чинит структуру;

предъявляет протокол и оставляет следы аудита.

В этом подходе продаётся не «ещё одна болталка». Продаётся качество интеллекта: способность работать там, где много параметров, конфликтов и ограничений — в инженерии, физике, проектировании, анализе рисков. Продаётся надёжность: не стиль речи, а гарантия границ допустимого.

И важное: такая архитектура не выглядит как «мудрец на горе». Она выглядит ровно так, как и должна выглядеть промышленная инженерия: набор микроядер, которые переключают режимы на ходу — быстро, массово, воспроизводимо. Контроль здесь не надстройка и не декоративная опция. Контроль — ядро.

Если свести всё к одной формуле, остаётся простая развилка: либо приручать текстогенератор промптами и оставлять дисциплину на совести пользователя, либо строить систему, которая по своей природе не продолжает там, где нет проверки.

Второй путь и есть переход от красивой демонстрации к промышленному интеллекту. И именно он делает массовый рынок возможным — без шаманства, без «заклинаний», без превращения каждого пользователя в дрессировщика.

Постскриптум. Инфраструктура многополярности

Есть пункт, который обычно обходят, потому что он звучит «слишком аппаратно». Но именно он в ближайшие годы станет решающим.

Пока многополярность существует только как программная надстройка над двоичной электроникой, мы неизбежно платим «налог редукции»: богатые состояния и режимы ядра всё время принудительно переводятся в язык 0/1, проходят через узкие горлышки кодирования, синхронизации и проверок, а затем снова собираются в структуру. Это работает, но это дорого — по энергии, по времени и по сложности цепочек контроля.

Отсюда простой инженерный вывод: в ближайшем будущем неизбежно потребуется инфраструктура, в которой многополярные состояния являются штатным физическим фактом, а не «эмуляцией» поверх двоичного носителя. Речь не о фантазиях, а о прагматике стоимости:

многополярные проводники и линии передачи, где устойчиво различимы более двух режимов состояния;

многополярные транзисторы и логические элементы (не «ускорители для токенов», а базовые примитивы для режимов L3/L4);

многополярная память и накопители, позволяющие хранить не только битовую информацию, но и калибровки/фазы/ограничения ядра без постоянной перекодировки;

аппаратные контуры проверок (гейты как физически обеспеченная дисциплина), которые снижают стоимость предъявимости и ремонта.

Почему это критично? Потому что многополярная элементная база радикально удешевит именно “разумные вычисления”: проверку допустимости хода, удержание инвариантов, фиксацию калибровки, локализацию конфликта и ремонт. То, что сегодня выполняется как длинная программная церемония поверх двоичного железа, станет короткой, прямой операцией в собственной физике носителя.

И здесь появляется главный исторический эффект. Новая эпоха будет определяться не тем, что мы «ещё сильнее разгоним электричество», а тем, что мы перейдём от двоичной редукции к управляемому многообразию состояний. Электричество как фундамент останется — но перестанет быть единственной формой организации вычисления. На смену придёт вычислительная инфраструктура, где контроль и многополярность — не украшения в программном слое, а базовая инженерная реальность.

Именно поэтому архитектура ядра контроля важна уже сейчас: она задаёт язык, на котором станет возможна новая элементная база.