Годы позора: нумидийцы, кимвры и Марий. Часть II. Война, которую никто не хотел

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Читайте ранее: Годы позора: нумидийцы, кимвры и Марий. Часть I. После Гракхов

Рим во второй половине 2 века до н.э. был уже очевидным гегемоном Средиземноморья. Большая часть его конкурентов либо уничтожена, либо пребывала в тяжелейшем нокауте. Рим был слишком силен, чтобы в здравом уме нападать на него. Однако это благостное самоуспокоение было несколько преждевременным. Именно в 110-е годы до н.э. у Рима было три внешние угрозы, каждая из которых по отдельности не представляла бы серьезной проблемы, однако так уж вышло, что столкнуться с ними пришлось почти одновременно. Имя этим трем всадникам римского апокалипсиса: скордиски, кимвры и Нумидия.

В рамках данной главы мы остановимся на последней угрозе из списка. Кимврам будет посвящена вторая половина цикла, а вот скордиски… а, собственно, кто это? Имя этого упорного врага римлян почти неизвестно широкой публике. Однако воевать с ними с некоторыми перерывами римляне будут всю вторую половину 2 века до н.э. и весь 1 век до н.э. Угроза скордисков будет постоянным отвлекающим фактором для Республики, требующим серьезного внимания. Сами племена скордисков, как предполагается, произошли от кельтов (галлов), которые в 3 веке до н.э. вторглись в пределы Греции. Потом они были то ли данниками, то ли союзниками македонцев, а после того, как Рим завоевал Македонию, стали покусывать границы новой провинции Республики. В конце 120-х годов до н.э. скордиски осмелели настолько, что начали полномасштабную войну на балканской границе, где несколько раз за следующие десять лет нанесли серьезные поражения Риму, вплоть до разгрома целых армий.

Балканская гиря на ноге и необходимость постоянного военного присутствия в Испании отвлекали на себя значительную часть военных ресурсов Республики. Однако скордиски оказались не единственной проблемой на данном направлении: большая миграция племен кимвров и тевтонов шла как раз в направлении территории Рима. Эта угроза даст о себе знать в 113 году до н.э. довольно болезненным разгромом консульской армии. В этих условиях Риму совершенно не были нужны новые войны, вполне хватало и текущих. Однако именно в этот момент на юге Средиземноморья Рим чуть ли не силком втягивали в конфликт, который был вообще не нужен ни одному из его участников. Как же так вышло?

Нумидийское царство долгое время было для Рима противовесом и ограничителем влияния Карфагена. Именно интриги нумидийского царя Массинисы подтолкнули Рим к окончательному решению пунийского вопроса и перевели отношения двух государств в новую плоскость: в отсутствие общего врага союз обеих держав начал держаться на взаимном нежелании серьезного изменения статуса-кво. Рим пока был не заинтересован в расширении своих владений в Африке, равно как и Нумидия. При наследнике Массинисы - царе Миципсе Нумидия богатела и процветала за счет торговли. В отдаленном будущем, набрав силу, она могла бы бросить Риму вызов, как некогда Карфаген. Но это совершенно не было предопределено. Тем не менее эту вероятность римляне учитывали.

На руку Республике играло то, что царь Миципса перед смертью в 118 году до н.э. разделил свою державу между сыновьями, а Рим традиционно был гарантом соблюдения подобных договоров. Наследников было трое: родные сыновья Адгербал и Гиемпсал, а также приемный - племянник Югурта. В отличие от первых двух Югурта ранее воевал в армии Сципиона Эмилиана под Нуманцией и обзавелся связями с представителями римской элиты. Так что в этой войне престолов у него, как ему казалось, была пара козырей.

Почти сразу же между наследниками началась заваруха, в которой Югурта сначала прихлопнул Гиемпсала, а потом выгнал из страны Адгербала, побежавшего плакаться в Рим. А в Риме однозначной позиции по вопросу не было, поэтому разбираться отправили комиссию из сенаторов. Страну просто поделили между Югуртой и Адгербалом, отдав последнему самые богатые части земли на побережье и погрозив Югурте пальчиком. Хотя раздел этот был невыгоден Югурте, сразу же поползли слухи, что тот комиссию купил. Хотя зачем ему это было делать, если он же и больше всех потерял от её работы - загадка.

Естественно, что Югурта остался подобной ситуацией недоволен и задумал избавиться от своего братца уже окончательно. Рим едва ли стал бы всерьез вмешиваться в очередной конфликт в Нумидии, так как в принципе его устроил бы как статус-кво, так и объединение царства под рукой одного из наследников. Однако, когда Югурта осадил Адгербала в его столице - Цирте, весточка о нарушении мирного договора все же достигла сената и оттуда послали две комиссии. Первая просто погрозила пальчиком и удалилась. Вторая, во главе с принцепсом сената Марком Эмилием Скавром, родственником Метеллов, вызвала Югурту на ковер, где потребовала прекратить осаду. В обоих случаях Югурта пообещал разрешить все противоречия, после чего комиссии удалились.

Обе комиссии, уже привычно, начали обвинять в взяточничестве. И я даже допускаю, что деньги-то они брали. Вот только едва ли эти взятки как-то меняли их решения. Сенатская партия мира делала все, чтобы предотвратить военный конфликт. Однако это крайне не устраивало римскую улицу, подогреваемую антисенатскими речами трибунов. Все дело было в том, что у Адгербала в Риме были неожиданные союзники - всадники, ведшие активные торговые операции с его частью Нумидии. Югурта своими действиями мешал римской торговле, а в осажденной им Цирте жило немало италийцев-торговцев.

Чем дольше затягивалась эта война - тем большие убытки несли торговцы и тем сильнее становился накал антисенатской пропаганды. Пока Югурта пребывал в уверенности, что сумеет порешать все спорные вопросы с сенаторами, он своими же действиями создал себе непримиримого врага из римского всадничества, только-только начавшего показывать свои клыки в политической борьбе. Когда после штурма Цирты нумидийцы устроили там резню, судьба Югурты была предрешена - только кровью он мог смыть причиненный римским всадникам урон.

Трибун Гай Меммий в своих речах громил сенат, обвиняя в коррупции всех, кто не хотел воевать с Югуртой. Никого из сторонников жесткой линии не смущало то, что буквально только что на севере Италии кимвры нанесли Риму первое серьезное поражение, что во Фракии войне со скордисками не видно ни конца ни края, что в Испании опять война с лузитанами. Сенат, всеми силами стремившийся избежать еще одного кризиса, внешнеполитического, теперь получил на свою голову еще и внутриполитический.

Политика Метеллов, направленная на избегание любых внутренних кризисов, очевидно, потерпела фиаско. Не потому, что они плохо старались, а потому что возможности компромисса всадничество не оставляло. И теперь сенату пришлось выбирать меньшее зло. Когда посольство Югурты прибыло в Рим, его довольно бесцеремонно поставили перед фактом, что обе страны находятся в состоянии войны. Однако, как известно, политика - это искусство возможного. Может война и стала неизбежной, но вот издержки от неё можно было сократить.

Продолжение следует...

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть завтра, 24.07 в 18:00 по МСК.

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Значок рубля под постом или по ссылке, если вы с приложения.

Годы позора: нумидийцы, кимвры и Марий. Часть I. После Гракхов

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

110-е годы до н.э. должны были стать периодом восстановления Республики после тяжелого внутриполитического кризиса, вызванного деятельностью братьев Гракхов. Однако вместо мира и спокойствия Республика столкнулась с серией внешних вызовов, которые дадут толчок к внутреннему кризису, серьезно изменившему саму суть Республики. Именно этот кризис предопределит первую гражданскую войну в Риме.

После подавления вооруженного мятежа сторонников Гая Гракха консулом Луцием Опимием в 121 году до н.э., казалось бы, должен был начаться период жестокой реакции. Сам Опимий делал все, чтобы так и было, однако ретивость консула и стоящих за ним консерваторов многим не понравилась. Поэтому уже в следующем году консулами станут куда более умеренные люди, один из которых вообще был ранее гракханцем, а Опимий вынужден будет отвечать в суде за свои действия по подавлению мятежа. Его оправдают, но самый удачный момент для закручивания гаек будет упущен.

Республика только что пережила второй подряд кризис, приведший к столкновениям в городе, чего не было уже очень давно. Риму, очевидно, нужна была передышка от внутренних неурядиц, а усиление реакции едва ли служило этой цели и вполне могло вызвать к жизни новое политическое движение, теперь уже направленное против самой сути республики - власти сената. Да, законы Гракхов в целом многих раздражали, но по отдельности они вредили лишь небольшой части сенаторов. Что законы Тиберия, что Гая Гракха, так и не были отменены, хотя сенаторы могли это сделать в 110-е годы. Даже закон о выведении колонии в Африку, отменой положений которого спровоцировали Гая Гракха на мятеж, не был полностью отменен. Земельная комиссия в провинции продолжила свою деятельность, но теперь не по выделению земли колонистам, а по межеванию уже существующих земельных участков, что сильно поможет во время будущей колонизации Марием.

Проблема законов Гракхов была ведь не совсем в их положениях, а в том, как братья их продавливали. Едва ли кто-то слово бы сказал, если бы эти инициативы прошли утверждение в сенате. Да, это было сложно сделать, потребовалось бы долго сколачивать группу поддержки, однако не невозможно. Но Гракхи, ломая через колено сенат, используя как таран свою власть над толпой и трибунские полномочия, заставили сенаторов бояться того, кем они могли стать. А сами законы, если уж так подумать, были не столь уж и плохи, особенно, если их аккуратно применять.

Поэтому-то позиции радикальных консерваторов и не находили отклика у сенатского большинства - риски возникновения очередного кризиса от попыток вернуть все, как было до Гракхов, перевешивали потенциальную пользу от таких попыток. Только слепец мог не замечать, что политическая ситуация в Риме серьезно изменилась. Гракхи, сами того сознательно не желая, своими действиями совершили революцию в политическом устройстве Республики. Всего-то 10 лет назад вся власть в государстве была сосредоточена в сенате: без его одобрения нельзя было принять ни один закон, а без поддержки могущественных сенаторов шансы на победу в комициях были крайне малы - так как только с поддержкой их клиентелы можно было выиграть голосование. И всадникам приходилось идти на поклон к отцам-сенаторам (patres), предлагая деньги или услуги. Теперь же все изменилось.

Братья Гракхи показали, как правильно использовать комиции и власть народных трибунов. Зачем становиться должником сенаторов, если можно провести в народные трибуны своего человечка? Зачем идти на поклон к кому-то, если можно просто купить голоса его же клиентов? Борьба хомо новусов за более честную систему голосования привела к тому, что теперь до этого не самая важная должность народного трибуна становилась едва ли не ключевой, так как с ее помощью можно было сломать любые политические договоренности уважаемых людей. А так как избирались народные трибуны по территориальным округам, то и повлиять на исход голосования сенаторам было довольно сложно.

Но мало того, так благодаря Гаю Гракху всадники получили в свои руки еще один инструмент, который дамокловым мечом навис над сенаторами - полный контроль над судебными комиссиями по делам о коррупции. Тем самым были с одной стороны защищены финансовые интересы откупщиков, а с другой - появилась возможность потащить в суд любого сенатора, как явного коррупционера, так и борца с коррупцией.

Таким образом всадничество становилось полноценным участником римской политики, а центр политической власти теперь блуждал между курией сената и форумом. Что могли сделать в таких условиях сенаторы, чувствовавшие, как власть понемногу ускользает из их рук? Объединиться ради защиты собственных интересов вокруг кого-то, кто был достаточно влиятелен и авторитетен. И такими людьми стали Цецилии Метеллы (далее просто Метеллы).

В исторической науке до сих пор идут споры о роли фамильных и родовых организаций в политической жизни Республики. Тот факт, что римские политики часто формировали политические фракции из родственников, обычно не оспаривается, однако возникает вопрос устойчивости таких объединений и целостности их политической позиции. Наличие родственных связей никак не помешало Гракхам выступать против Сципиона Эмилиана. В то же время несложно заметить, что оба брата реализовывали схожую по сути политическую программу. Примеров того, как члены одной фамилии поддерживали друг друга, немало. Отсюда можно сделать осторожный вывод, что члены одной фамилии часто формировали политические партии, основанные на общности интересов и, возможно, взглядов.

Метеллы в 110-е годы до н.э. имеют все признаки общности интересов и совместного их продвижения. Некоторые историки даже говорят о доминированиии factio Metelli в политике Рима в эти годы. Братья Квинт и Луций (консулы 143 и 142 годов до н.э.) были не только удачливыми политиками, сумевшими заработать немалое влияние, но и оказались чрезвычайно плодовиты: у Квинта было 4 взрослых сына (что вообще редкость для Рима, обычно до взрослого возраста доживали 2-3 ребенка обоих полов), а у Луция - два. Благодаря влиянию отцов и собственным превосходным качествам (вы не поверите, но они похоже действительно были довольно честными политиками) все шесть сыновей построили отличные карьеры и с 123 по 109 годы до н.э. все стали консулами. А трое из них позже еще и станут цензорами. Еще двое консулов того же периода были ближайшими родственниками Метеллов, насчет родства еще двух есть сомнения, однако они точно входили в их политическую партию. То есть из 28 консулов 10 точно входили в партию Метеллов.

Уже само по себе это было уникальным явлением - никто до того не обладал таким влиянием. Если бы речь шла о 140-х годах до н.э., то действительно, Метеллы при таком их положении смогли бы едва ли не единолично определять политику Рима. Однако в 110-е годы до н.э. все было немного не так. Метеллы и их фракция были точкой сборки для тех, кто хотел сохранить влияние сената, не вступая напрямую в конфликт с всадничеством и народными трибунами. Они уже не раз играли такую роль умеренной оппозиции: в 130-е годы выступали против реформистов Сципиона Эмилиана, в 120-е против Гракхов, а в 110‑е - консерваторам типа Опимия и народным трибунам. Именно их умеренность, отсутствие явного желания использовать свое влияние для проведения в жизнь собственной политики, не отвечающей интересам большинства, и привлекло к ним многих сторонников.

То есть ставка на Метеллов была вынужденной мерой, попыткой сенаторов вести борьбу за сохранение своего положения, но такими методами, которые не спровоцировали бы новый кризис. Да, такое экстраординарное положение представителей одной ветви рода явно вызывало зависть у других политиков, но пока Метеллы способны были оправдать возложенные на них ожидания, то им не было угрозы. Возможно, будь у Рима 15-20 лет внешнего мира, то Республика сумела бы избежать многих проблем, которые будут терзать её в будущем. Но именно этого времени у Рима и не было.

Продолжение следует...

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть завтра, 23.07 в 18:00 по МСК.

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Значок рубля под постом или по ссылке, если вы с приложения.

Отношение к собственной истории: берём пример с римлян

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Давеча задумался я и понял, что народ в России неправильно к истории собственной относится. Вот куда ни глянь, то лютый надроч на то, чтобы мы от победы к победе без единого поражения, то уход в другую крайность, что по глобусу воюем и трупами закидываем. Это говно какое-то, а не позиция. Берите примеры с римлян. Эти парни свою историю отлично отрефлексировали, настолько, что эта рефлексия их сделала первым парнем на Средиземноморье. А всё почему? Потому что вся история Рима это превозмогание, которым они гордились.

Сначала галлы напали, перебили армию, захватили город и до трусов раздели римлян ради контрибуции. Что сделали римляне? Забыли, попытались выставить всё так, что это не поражение, а победа и вообще всё это ловушка Фурия Камилла? Да как бы не так. Нет, конечно, сказочку, что Камилл потом галлов на обратном пути порезал, они сочинили, но память о поражении от галлов повесили в рамочку на стену и каждый день приносили перед ней клятву, что никогда больше. Детям рассказывали о страшном поражении от галлов и о том, почему Рим должен быть стронг. Соседям это объясняли уже огнём и мечом. Ну а галлам... кхм... им Цезарь потом всё доходчиво объяснит, сполна отплатив за унижение трёхсотлетней давности. Память об этом поражении римляне не то что скрывали, они её выставляли на всеобщее обозрение, пока не появился новый объект для фапа - ультрапревозмогание против Ганнибала.

Ога, пуниец просто цинично выебал римлян во все щели в начале войны. Республика снимала последние трусы ради того, чтобы вбросить в горнило войны очередной легион. Требия, Тичино, Тразимен, Канны, эти слова для римлян не были пустым звуком. Потому что эти битвы были столь хлёсткими пощёчинами, что забыть их сложно, да и не нужно. Рим стоял на пороге гибели и никакой эвакуации в Равенну не будет - отступать некуда. Римляне, когда победят великого пунийца сами создадут ему пантеон, чтобы подчеркнуть всю эпохальность победы. Причём для этого они не приписывали Ганнибалу сотен тысяч солдат сверху, не наделяли магическими или экстрасенсорными способностями. Отнюдь - Ганнибал просто бил римлян имея меньше солдат, везде и всегда, а потом его закидали трупами. Плохая победа, цена слишком велика? Лол, у вас тут вопрос жизни и смерти Рима, непобедимый враг, способный малой кровью на чужой земле побеждать и вы его не просто победили, а уничтожили. Конечно после этого никто не ныл, что такую цену заплатили, лучше бы сдались и пили бы пунийское. Как и не было рассказов, что мы этих пунийцев пачками валили, да только их тьма была. А всё почему? Потому что цена победы в любой войне это множество смертей, но заплатить эту цену придется в любом случае, так как цена поражения всегда гораздо выше. Для римлян же победа над сильным врагом, когда сам ты на пороге смерти, была ценнее победы как таковой. Проиграть сильному не позор - позор для римлянина потом не собраться с силами и не выиграть у него войну, не спалить его дом и не изнасиловать его гусей. Вот он образ мысли римлян.

Римляне свою историческую память превратили в оружие, которым пиздили врагов, пока все остальные аутировали. И только когда империи совсем поплохеет, начнётся выдумывание побед и фап на них госпропаганды, да и обычных Титусов. Так что любите свою историю, мать вашу, такой, какая она есть, и не выдумывайте ей ни негативных, ни позитивных мифов. Гордитесь победами над лютыми врагами и учитесь на поражениях от них. В общем, берите пример с римлян - не прогадаете.

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Плантагенеты. Пролог: Герцогство Аквитания. Папа против Папы - раскол в католической церкви

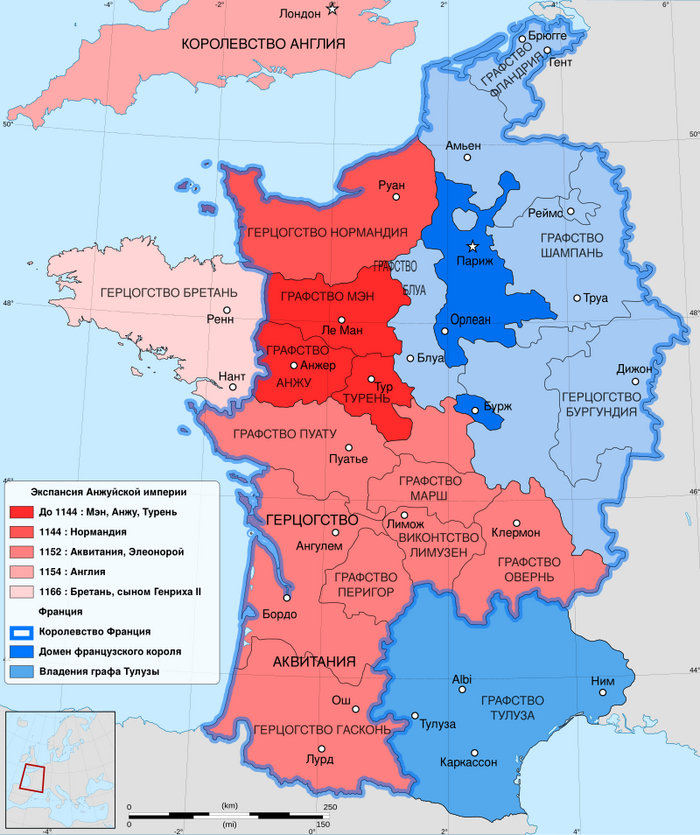

Герцогство Аквитания — это феодальное государство, существовавшее на юго-западе Франции с конца IX по первую половину XV века. Благодаря завоеваниям и династическим бракам своих правителей к 1150 году Аквитания стала одним из крупнейших герцогств Франции, чья территория в несколько раз превышала размер королевского домена.

Аквитанские герцоги формально были вассалами французского короля, однако в реальности имели полную независимость, а поэтому жили на широкую ногу, не стесняя себя в эпатажности поступков. Пожалуй, самым незаурядным правителем Аквитании был Гильом IX, унаследовавший герцогство в возрасте пятнадцати лет. Через год после получения титула герцог женился на Ирменгарде - дочери анжуйского графа. Новоявленная супруга была красивой, но очень неуравновешенной и капризной девушкой, и после любой самой незначительной ссоры с мужем могла сначала удалиться в монастырь, а потом, как ни в чём ни бывало, внезапно появиться при дворе. Ко всему прочему, она была неспособна зачать ребёнка, и в результате Гильом расторг брак, отправил её обратно к отцу, а сам в 1094 году женился на дочери тулузского, графа Филиппе.

В 1095 году Гильом пригласил папу римского Урбана II провести Рождество при его дворе. В это время шла активная подготовка к первому крестовому походу, и папа предложил аквитанскому герцогу присоединиться к богоугодному делу, однако Гильом от предложения отказался. Спустя три года, воспользовавшись отсутствием Раймунда IV Тулузского ушедшего в поход на Иерусалим, Гильом захватил Тулузу... Папа Урбан красоту данного маневра не оценил и пригрозил Гильому отлучением от церкви. Дабы замолить своих грехи, аквитанский герцог заложил только что захваченную Тулузу и на полученные деньги все же отправился в крестовый поход. На святой земле буйный герцог активно участвовал в сражениях с мусульманами, однако часто терпел поражения и вернулся из похода не с чем.

На родине Гильом решил закончить начатое и наконец-таки отлучиться от церкви, при чем аж до двух раз. Сначала Гильома наказали за нарушение церковных налоговых льгот. Когда епископ Пуатье Пьер произносил анафему герцогу, тот вынул меч и с руганью пообещал убить его, если тот немедленно не отпустит ему грехи, однако епископ не испугался и, склонив голову, завершил чтение. По свидетельству очевидцев, Гильом уже готов был нанести удар, но передумал и сказал: «Я ненавижу вас настолько, что не хочу отправлять в рай».

Спустя некоторое время Гильом был прощен и вернулся в лоно церкви, однако вскоре вновь вошел не в ту дверь. Герцог, видимо, не испытывал романтических чувств к своей супруге Филиппе, а потому завел себе любовницу Амальбергу Л’Иль-Бушар - жену своего вассала Эмери I де Шательро. Соблюдая все каноны рыцарских обычаев, Гильом похитил свою даму сердцу из-под носа ее мужа (похитил с полного согласия Амальберги) и поселил её в башне Мальбергион в своём замке в Пуатье, а её портрет приказал нарисовать на своём щите.

По некоторым сообщениям, тринадцатилетний сын аквитанского герцога попытался защитить честь своей матери и поднял против своего отца восстание, которое, впрочем, не к чему не привело, однако разрушило отношение между отцом и сыном почти на 10 лет. Униженная же Филиппа пожаловалась на поведение мужа папскому легату, который посоветовал Гильому облагоразумиться, однако герцог наотрез отказался расстаться с любовницей. В результате Филиппа, не желая терпеть унижения, в 1116 году уехала аббатство Фонтевро, где в это время проживала первая жена герцога, а Гильома во второй раз отлучили от церкви.

Однако и это отлучение длилось не долго - в 1119 году новым папой стал троюродный брат Гильома Каликста II, который снял анафему со своего родственника. После смерти Филиппы первая жена Гильома Ирменгарда прибыла ко двору Пуатье и заявила, что именно она является герцогиней Аквитанской. Скорее всего, это была месть за плохое отношение Гильома к ней и к покойной Филиппе. В октябре 1119 года она обратилась к папе римскому, потребовав нового отлучения для Гильома изгнания из герцогского дворца его любовницы Амальберги Л’Иль-Бушар и восстановления себя в правах законной жены. Однако папа отверг все обвинения против своего родственника и отказал Ирменгарде в ее притязаниях.

Гильом умер 10 февраля 1126 года в возрасте 54 лет, и на аквитанский трон взошел его сын Гильом X. Как и у его отца, у нового герцога были крайне напряженные отношения с духовенством. В феврале 1130 года в католической церкви случился раскол - папа Гонорий II был смертельно болен, и очевидным фаворитом на пост нового понтифика был кардинал Пьетро Пьерлеони, богатый выходец из крещёной еврейской семьи. Оппозицию претенденту составляла семя Франджипани, которая перехватила инициативу, и доставили умиравшего Гонория II в монастырь Сант-Андреа-ин-Челио, находившийся под их контролем. Вскоре сюда же прибыли 16 кардиналов, сторонников данной партии, и организовали конклав, несмотря на то, что по церковным правилам он мог начать работу только после погребения папы. Когда 13 февраля папа Гонорий II скончался, кардиналы скрыли от общественности данный факт и тайно похоронили понтифика в монастыре Сант-Андреа, после чего единогласно избрали новым папой Грегорио Папарески, принявшего имя Иннокентия II.

Новый папа прибыл в Латеранский собор, где римлянам было одновременно объявлено о кончине Гонория II и избрании Иннокентия II. Сторонники Пьерлеони наверняка крикнули что-то вроде - "Вот это поворот! ", и отказались признать результаты тайных выборов. На следующий день они собрали в церкви Сан-Марко 24 кардинала и избрали своего папу с блэк- джеком и шл...ми - Пьетро Пьерлеони, принявшего имя Анаклет II. В последующий месяц Анаклету удалось переманить на свою сторону большинство защитников Иннокентия II, и уже в мае тот тайно бежал из Рима, а Анаклет остался в Риме единственным понтификом. Однако если в Риме влияние Анаклета было велико, то за его пределами дела обстояли куда печальнее.

Иннокентию в короткий срок удалось заручиться поддержкой итальянских городов, а затем и большинства европейских монархов. Значительную роль в признании Иннокентия папой сыграл проповедник Бернард Клервоский, который перетаскивал на свою сторону европейское духовенство следующей речью: «Иннокентий бежал от Анаклета, ибо когда лев рычит, кто не испугается? Он исполнил повеление Господа: Когда вас преследуют в одном городе, бегите в другой». Он бежал и своим побегом по примеру апостола доказал, что он сам апостол. "

К лету 1131года Иннокентий II был признан папой всеми монархами Европы, за исключением Рожера, II Сицилийского и нашего знакомого герцога Гильома X Аквитанского. Впрочем, после личной встречи с Бернардом Клервоским в 1134 году, аквитанский герцог также перешел на сторону Иннокентия II, и Рожер II, получивший от Анаклета II корону Сицилии, остался единственным королём, поддерживавшим антипапу.

Однако, несмотря на всеобщее признание, Иннокентий находился во Франции, а Рим по-прежнему контролировал Анаклет. Дабы выбить соперника из вечного города, Иннокентий заручился поддержкой императора Священной Римской империи Лотаря II, которому обещал коронацию в Соборе Святого Петра, и с небольшой армией выступил на Италию. 30 апреля 1133 года войско Лотаря и Иннокентий II, не встречая сопротивления, вступило в Рим, где Анаклет II удерживал правый берег Тибра с собором Святого Петра. Лотарь предложил Анаклету переговоры, антипапа согласился передать вопрос о законности выборов 1130 года на рассмотрение общего собора, но Иннокентий II отверг саму идею переговоров. Лотарь II, не имевший сил штурмовать правый берег Тибра, был коронован Иннокентием II в Латеранском соборе. Достигнув желаемого, император покинул Рим и поспешно вернулся в Германию, где начались очередные волнения его противников из семьи Гогенштауфенов. Оставшись без армии, Иннокентий II был вынужден бежать из Рима в Пизу.

Спустя три года, в августе 1136 года, Лотарь II выступил во второй итальянский поход, однако и он окончился безрезультатно. Поняв, что силой отвоевать Рим не удается, Иннокентий II и Бернард Клервосский решили обратиться к дипломатии и предприняли попытку убедить Рожера II отказаться от поддержки Анаклета II. Три посланника от каждого из соперничающих пап прибыли в Салерно, где их выслушали Рожер II и его советники. В результате диспута секретарь Анаклета II Петр из Пизы признал свои заблуждения и склонился перед Бернардом Клервосским. Тем не менее, Рожер II отложил своё решение и отплыл в Палермо, где 25 декабря 1137 года вновь заявил о своей безоговорочной поддержке Анаклета II. Однако спустя месяц проблема разрешилась сама собой - Анаклет II скончался и был тайно погребён своими сторонниками, которые сразу после этого избрали нового антипапу Виктора IV. У нового "понтифика" сторонников почти не было, и спустя четыре месяца он сдался Иннокентию II. Продолжавшаяся восемь лет схизма завершилась.

Что же до аквитанского герцога Гильома, то он отправился замаливать свои грехи перед церковью в паломничество в Сантьяго-де-Компостелу, но умер в пути, предположительно из-за отравления пищей. Так как сыновей у него не было права наследования на Аквитанию перешли его дочери Алиеноре...

Продолжение следует...