1987 год. Тяжкие деньги проходчика, часть 4

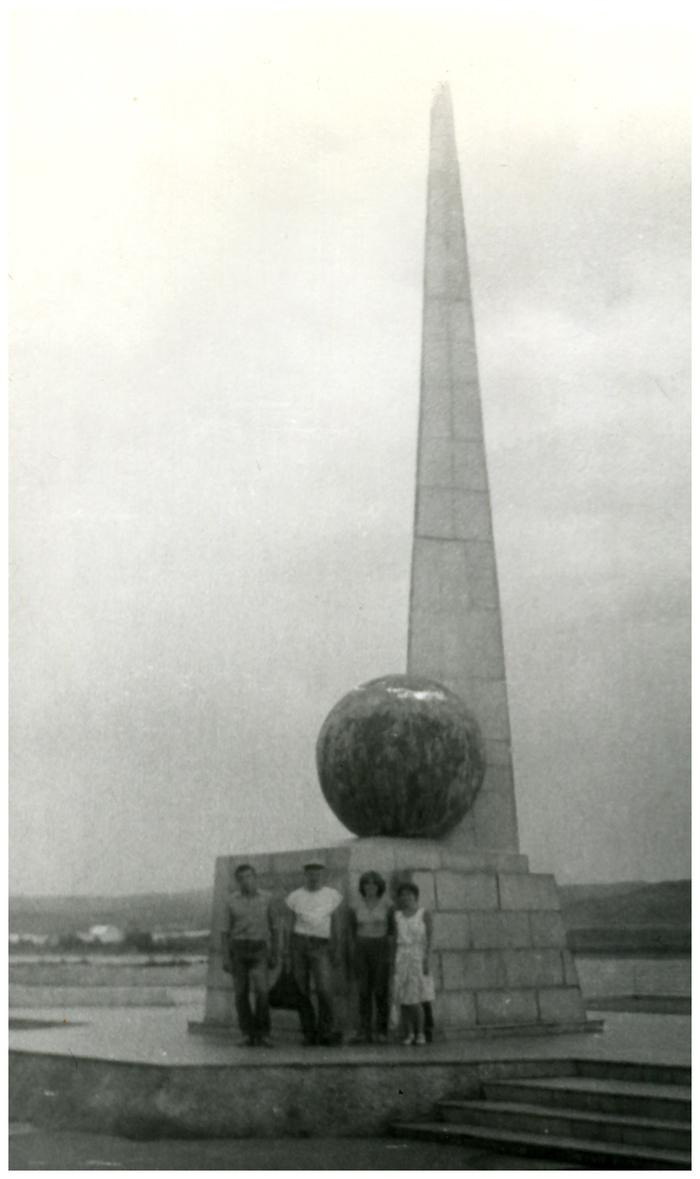

Летом 1987 года, по окончании 2 курса геологического факультета, я со своими друзьями отправился на производственную практику в Туву. Отработав две недели пробоотборщиком на хребте Тумат-Тайга, я устроился копать шурфы. Начало истории можно прочесть вот здесь:

1987 год. Тяжкие деньги проходчика

1987 год. Тяжкие деньги проходчика, часть 2

1987 год. Тяжкие деньги проходчика, часть 3

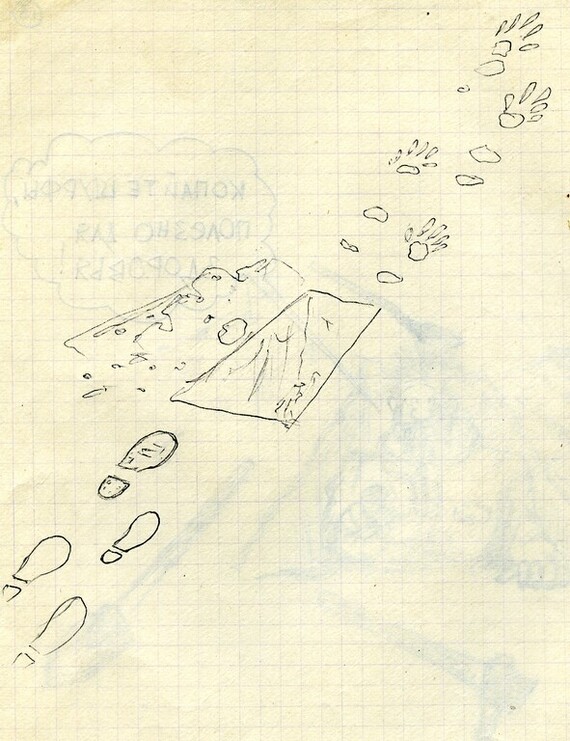

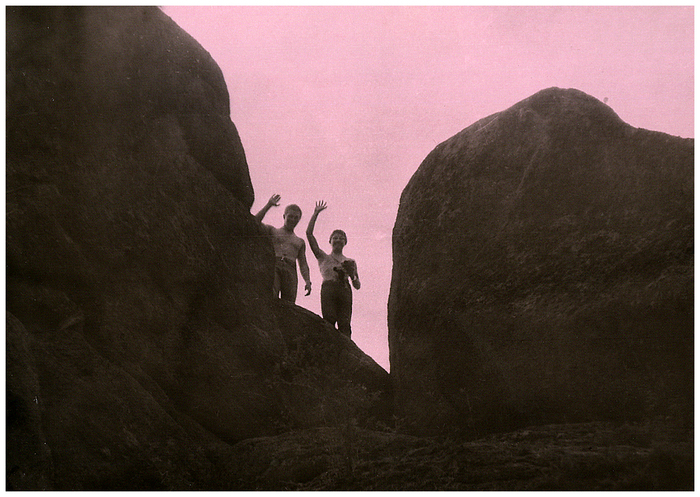

Участок Мюнь-Кюль, шурфы и инструменты

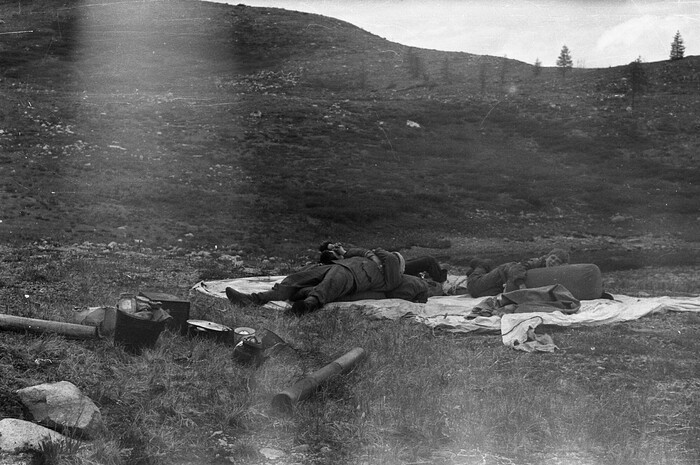

Наш лагерь на участке Мюнь-Кюль. Слева - столовая, справа - кухня. Вовка Бабич и Наталья прилагаются.

И снова вертолёт перебросил меня на новое место работы. На новом месте меня встретили геолог Юра Конев, проходчик Вовка Бабич и студентка-радиометристка Наталья.

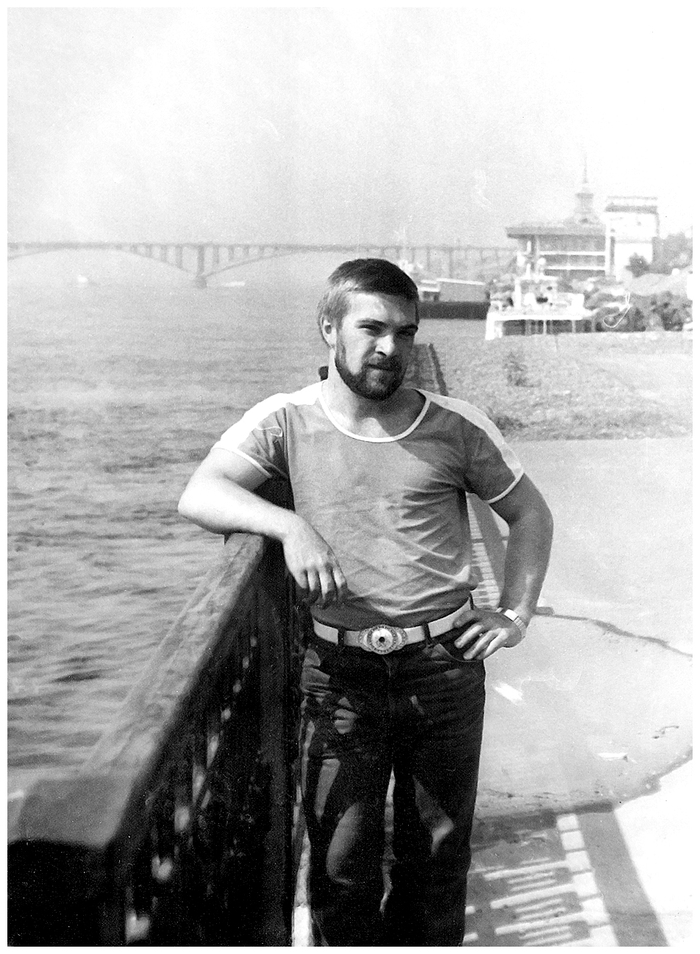

Вовка Бабич. "Не бич, а Ба! Бич!" - как любил он говаривать. Вот комаров особых не было, а он всё время в накомарнике ходил.

— Шурфы копать приходилось? – первым делом спросил меня Юра.

— Нет, но окопы копал, - честно ответил я.

— Ну и прекрасно, значит справишься, - рассмеялся Юра. – Но сначала инструмент себе подготовь.

Я же говорил, что люблю геологию за то, что все вокруг верят в твои способности :-).

Юра выдал мне кайло, топор, пару лопат, зубило с молотком и несколько черенков для лопат и кайла, которые мне ещё предстояло насадить.

— Черенки пока мои возьми, потом свои заготовишь: всё равно поломаешь, – объяснил он мне.

Насаживать лопаты мне было не в первой, всё же свой огород у нас был, хотя здесь обнаружились свои тонкости:

Во-первых, все черенки, что для лопат, что для кайла, были очень короткими, такими проще орудовать в очень узком пространстве. А шурф – это всё-таки довольно узкая яма, в которой и поворачиваться-то порой очень сложно, не говоря уже о том, чтобы махать там кайлом или лопатой с длинной ручкой.

Во-вторых, черенки для лопат были не прямые, а с изгибом в нижней части. Опять же для удобства работы в шурфе.

Ну и, в-третьих, совковую лопату пришлось обреза́ть при помощи кувалды и зубила, примерно вполовину, чтобы получить настоящую шурфовку (она же проходнушка, она же подборка). Причём не просто обрезать, а полукругом, чтобы лопата прямыми углами не цеплялась за камни, которых в шурфе предостаточно, а если точнее, то выше крыши.

Итак, предстояло нам с напарником Вовкой Бабичем выкопать три линии шурфов, в количестве около ста ям, при этом желательно было наткнуться на медь, или хотя бы на её намёки в виде малахитовой зелени. Работы предстояло много, поэтому уже на следующий день по прилёту я уже начал бить свой первый шурф.

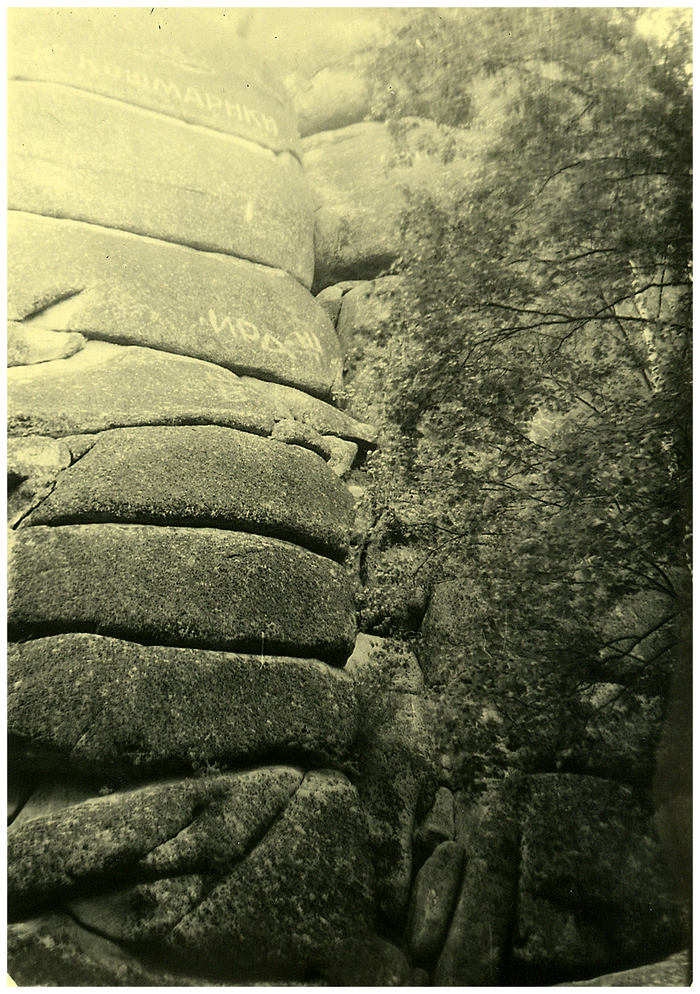

Может показаться, что копать шурф, это дело плёвое: бери больше – кидай дальше, пока летит – отдыхай. Да не всё так просто. В самом первом шурфе, практически сразу под дёрном пошли камни. Валуны. Булыжники. Так что моё копание превратилось в выковыривание камней из земли и вытаскивание их из ямы. Вытащив десятка три каменюк я уткнулся в слой, который уже не поддавался ни кайлу, ни лопате.

— Что дальше делать-то? – я подошёл к Бабичу, копающему уже третий шурф.

— А что тут делать-то? – Вовка заглянул в мой шурф. – Забой подмети да иди следующий копай. Только старайся поглубже делать. Чем глубже шурф – тем больше денег.

Забоем называют конец горной выработки: шурфа, скважины, шахты. Шурф принято обметать веником из наломанных веток, чтобы геологу сразу было видно, что там внизу находится. Делать, так сказать, красивое.

К вечеру мне удалось выкопать ещё один шурф, глубиной примерно метр. Вообще, на первой и второй линии шурфы были не очень глубокие. Редко какие из них доходили до глубины полутора-двух метров, в основном это были неглубокие ямки глубиной до метра, что очень огорчало моего напарника Вовку. Ну ещё бы – первый метр стоил в то время 8 рублей, а второй уже 16, а если докопаться до трёх метров… Если докопаться до трёх метров, то можно было заработать 32 рубля с одного метра! Было за что побороться!

Правда, давались эти деньги с большим трудом. На третий день работы, проснувшись, я понял, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Всё тело ныло, спину разламывало и жутко болели намозоленные пальцы на руках.

Я с большим трудом выкарабкался из палатки, и припал к кружке с живительным чаем. Посмотрев на меня, Юра расхохотался:

— Что, студент, тяжко?

Я молча кивнул головой, не в силах оторваться от кружки.

— Фигня-война! Привыкнешь – легче будет работать, а на сегодня отдых. Мы с Натальей идём шурфы описывать, а вы с Вовкой дровами займитесь.

Заготовка дров - важный элемент жизни в полевом лагере, поскольку без них скучно, грустно, голодно и холодно. Ну и пила "Дружба-2" - классика полевого лагеря тех лет.

Именно с того самого времени мне очень полюбился этот график работы: три дня работы, день отдыха и снова три дня работы. За три дня не успеваешь как следует устать, поэтому вполне хватает одного дня на отдых. Жаль, что в семидневку такой график никак не вписывается.

Юра, как в воду глядел: примерно через неделю мышцы по утрам перестало ломить. Я втянулся в работу и даже успевал перед сном почитать «Крейсера» Валентина Пикуля, что было довольно сложным занятием, поскольку Юра с Вовкой оказались отчаянными балагурами и практически каждый вечер потчевали нас с Натальей самыми разными историями из своей жизни.

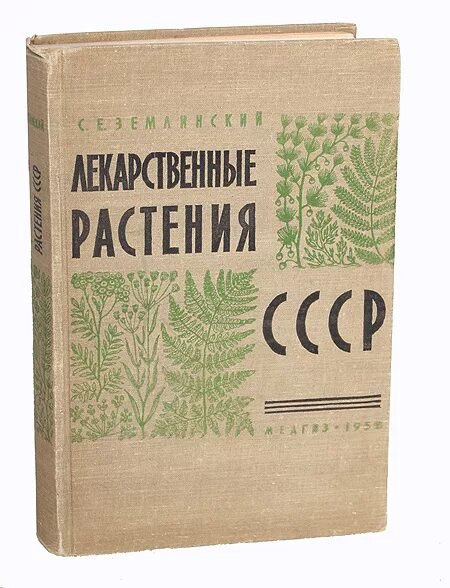

Работал в геохимической партии мужичок по прозвищу Фельдшер. Нет, он не был врачом, да и вообще не имел никакого медицинского образования. Зато всюду таскал с собой книгу «Лекарственные растения СССР» и убеждал всех в том, что только траволечение – самый верный способ борьбы со всеми болезнями. Обычно его просто посылали, или просто посмеивались над ним. Но вот как-то раз, после майских праздников, отряд работяг был высажен в тайгу на постройку базового лагеря. Естественно, что доблестно отметившие 1 мая, трудящиеся прибыли на стройку в состоянии полного нестояния. Так, что даже спать завалились прямо на землю, даже не пытаясь расставить палатки. Не говоря уж о какой-то там работе. А следующий день на рабочем месте очень хорошо описал А. С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила»:

О поле, поле, кто тебя

Усеял мёртвыми костями?

Нет, кости были не совсем мёртвыми, они шевелились и даже издавали какие-то звуки, но общий вид был, всё же, весьма удручающий. И вот из этой кучи поверженных зелёным змием бойцов восстал Фельдшер и, воздев над собой «Лекарственные травы СССР», изрёк:

— Мужики, я знаю как вылечиться!

В другой бы раз его точно послали, но в момент тяжкого похмелья народ был готов на всё, лишь бы хоть немножко подлечиться. Получив «добро», Фельдшер ринулся собирать какие-то травки и копать корешки, сравнивая их с книжными иллюстрациями. Собранное лексырьё он заварил в ведре, после чего напоил им всех страждущих и жаждущих, готовых выпить всё, что угодно, лишь бы поскорее отпустило похмелье.

Отпустило… Сразу после того, как скрутило животы. По рассказам пострадавших, такого дикого поноса они ещё ни разу не испытывали! Часа через два, когда животворящий отвар дочищал организмы работяг от накопившихся шлаков и вредных веществ, они были готовы прибить Фельдшера, тоже очищающего организм, но в некотором отдалении от остальных. На его счастье ни у кого из мужиков к этому времени не оставалось сил, чтобы до него добраться. А потом..., потом его простили. Правда книжку на всякий случай отобрали. Ибо нефиг.

Замечательная книжка. У моей мамы такая была. Хотя она ей по статусу положена была - аптечные работники регулярно лексырьё собирали. У них даже какой-то план по сбору был.

П.С. Написана очередная история из Тувинской практики. Пишите, ругайте, комментируйте - у нас с вами замечательные беседы получаются!

Ну а если вдруг кто захочет отблагодарить материально, то лично я не против, но настаивать не буду.